●はじめに

本稿では,2023 年11 月 27 日,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所とポーラ美術館が発表したプレスリリース「フジタは紫外線によって赤,緑,青に蛍光発光する3 種類の白を使い分けていた!~レオナール・フジタ(藤田嗣治)が描いた肌質感の秘密を,蛍光スペクトル解析によって解明~」に至るまでの背景を研究協力者として解説する.

●フジタ-色彩への旅

フジタは1920 年代に「乳白色の肌」「乳白色の下地」と称される独特なマチエールを描いて高い評価を受け,エコール・ド・パリの寵児になる.しかし,1930年代になると,フジタは中南米に旅をし,帰国した後も中国や沖縄などアジアを回っている.その理由は,1929 年に世界恐慌が起きたことによりパリも大きな影響を受け,フジタもお金がなくなったこともあり中南米で絵を売りながら旅をしたと言われている.

独特な肌質感を表現する手法はどのようなものだったか.2010 年には東京藝術大学を中心に組成分析が行われている1).比較的小さい作品での一例では,薄い麻布の上に目止め材として膠を塗り,その上に鉛白と炭酸カルシウムと混ぜて乳白色にした.ここで油性か水性と油性のエマルジョンなのかは議論の分かれるところだが,光沢を抑えるためにタルクを塗布していることがわかっている.タルクはそれだけではなく,水性の墨が弾かれずに塗りやすくするという効果もある.

組成分析と帰国時に土門拳が撮影した写真に和光堂のペビーパウダー「シッカロール」が写されていたことが決定打になった.「シッカロール」の中には,成分としてタルクが使用されているからである.秘密主義のフジタの技法の一端が明らかになった貴重な研究だったといってよい.これが半光沢と半透明のフジタのマチエールの一つの背景であった.

しかし,中南米では1920 年代のような特殊な画材を使うことはできない.フジタは,現地調達のため一般的な油画の画材を使って,中南米の強い光の影響受けた色彩豊かな絵画を描いた.2021 年にポーラ美術館で開催された展覧会「フジタ―色彩への旅」では,中南米の作品を中心に,色彩的な観点からフジタの作品を見直すという企画になっていた.

筆者は内呂博之氏(ポーラ美術館学芸員)にフジタの色彩分析を依頼され,筆者が開発に携わった色彩分析ソフト『Feelimege Analyzer』 によって,1920年代から1950 年代までの作品の色彩分析をした.『Feelimege Analyzer』は,幾つかの色空間に絵画の画素(色)をプロットできる機能がある.今回はフジタがどのように西洋的な色彩理論を意識していたか調べる意図があったため,マンセル表色系を使用し,色相やトーンをどのように設計していたか確認した.結論的には,中南米や沖縄で描いた作品は,白黒以外の多くの色を使っているが,西洋的な色彩調和論をよく理解して,補色や対照色相をうまく使い,多色色相を使うためのトーンのバランスもよくとっているように思えた.また,画材自体は独特ではないものの,描き方によって,画面自体で質感を表す方法は試行錯誤していたように思う.

●フジタの「乳白色の肌」を分析

しかし残念ながら,1920 年代の肌質感を表現した作品は多層性があり,モノクロ主体でありながら複雑な反射を伴うため,このような画素の分布で分析するのは難しい.マンセル表色系では円筒形の中央部分にプロットが集積するだけになる.逆に言うならば,それだけ狭い色相でありながら肌質感を表す豊かな表現に驚かされる.

藤田は,「皮膚という質感の軟らかさ,滑らかさ,しかしてカンバスその物が既に皮膚の味を与える様な質のカンバスを考案」2)と記しているので,西洋の絵画技法のような遠近法や明暗法を使って2 次元平面に3次元空間を表現するイリュージョンによる方法ではなく,人間の肌を構造的に真似たシミュレーションの方法をとったのだと当初は考えていた.ただし,カンヴァスや画面の構造を把握するために,直接絵画を切断したり,中央画面の物質をサンプリングしたりすることはできない.よって,非破壊で内部を分析できる方法として,波長レベルで計測でき,内部の層も分析できるハイパースペクトルカメラを採用するのが最も適切であると考えていた.そこで,質感研究の第一人者であった小松英彦氏(生理学研究所教授)に相談をした所,佐藤いまり氏(国立情報学研究所教授)を紹介された.佐藤は,ハイパースペクトルカメラとコンピュータ解析を使用して,さまざまな分野の研究で実績を出している.

そこで佐藤が研究代表を務める,文部科学省科学研究費補助金 学術変革領域研究(A)「実世界の奥深い質感情報の分析と生成」の「A01-3 アートに含まれる質感情報の情報学的解析」の一環として,「フジタの肌質感」をテーマにすることになった.筆者とポーラ美術館の内呂氏は,研究協力者としての立場から研究の方向性についてアドバイスすることになった.

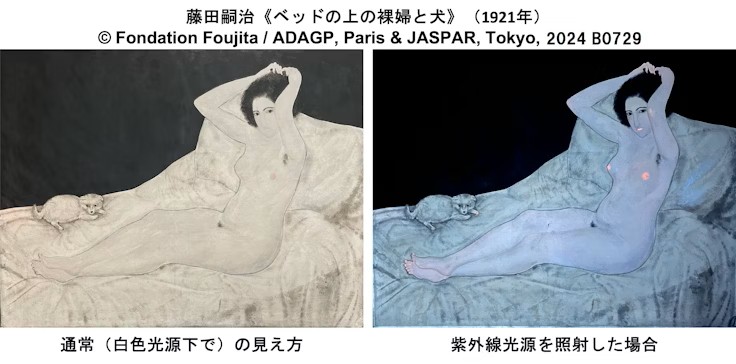

その際,重要になったのはフジタのどの作品を調査するかである.なぜなら藤田の絵画は,水性と油性,その他の画材を組み合わせているため脆いこともあり,1920 年代の作品の多くはニスで修復されているからだ.だから当初の質感が失われている可能性が高い.ちょうど研究を始めた頃,ポーラ美術館は,「乳白色の肌」の技法を使った初期作品である《ベッドの上の裸婦と犬》(1921 年)を新た購入した.そこには修復の跡がほとんど見られなかったこともあり,研究対象とすることに決まった.

最初にハイパースペクトルカメラとコンピュータ解析で内部構造まで把握する調査を行ったが,フジタの絵画は非常に絵画層・下地層が薄く,深い層がないことがわかった.肌のような構造を模倣して,肌質感を表現していたのではないかという筆者の予想は外れた.

そこで佐藤研究室では,紫外線を照射してみることにした.佐藤研究室は,蛍光発光の研究も行っていたからである.紫外線が当たることで,蛍光物質が光る.《ベッドの上の裸婦と犬》に紫外線を照射すると,背景の布,肌,肌の中の唇や乳首,足の裏,爪など,肉眼では同じ白でありながら異なる色が浮かび上がっていた.紫外線を照射された《ベッドの上の裸婦と犬》は,まさに人間の肌のような生々しい姿をたたえていたのだ.

●光学特性を再現して得た肌質感

シーツの部分と肌の部分は,完全に領域が分割されていると同時に,肌部分には生々しい赤がポイントで入っているため,紫外線によって蛍光発光する顔料を意図的に使用していると推測できる.そして,紫外線を含む自然光のもとで蛍光発光するという光学的な効果によって,肌質感を再現しようとしたと考えられる.

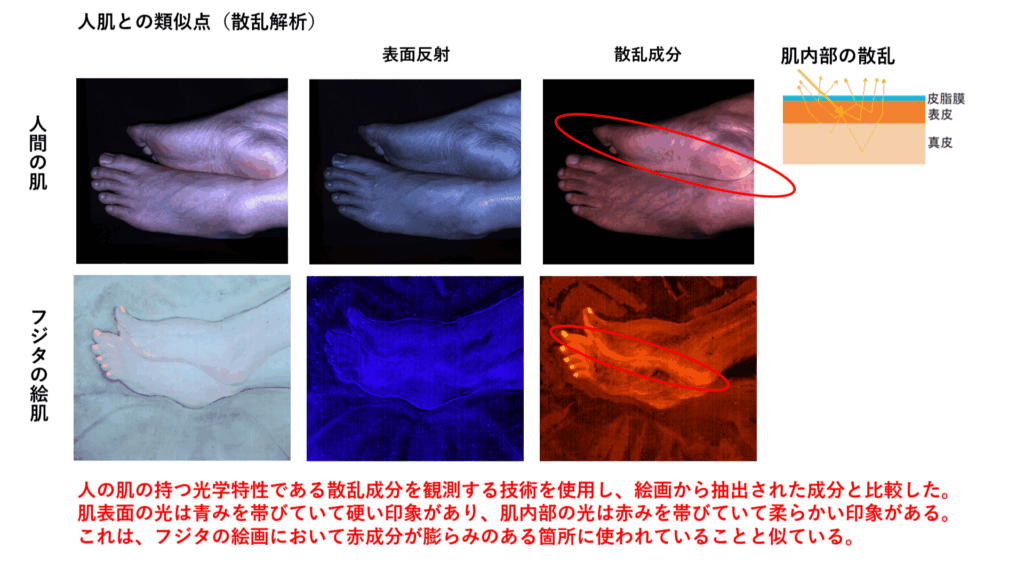

そうであるならば人間の肌と同じような光学特性があるはずだ.今回,人間の肌の持つ光学特性である肌表面反射と肌内部散乱成分を観測する技術を使用し,絵画から抽出された成分と比較した.その結果,肌の表面反射は青,内部まで浸透する赤は内部散乱として表現しているのではないかと思われた.

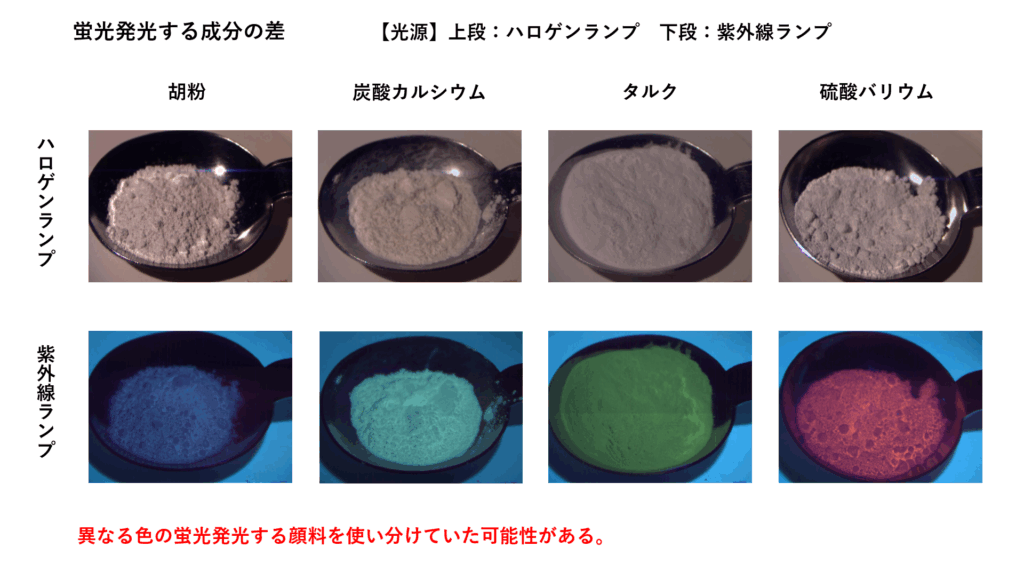

これらに使われていた顔料は何か.今まで使用されていたことがわかっている炭酸カルシウム,タルク,硫酸バリウムはそれぞれ青緑,緑,赤に蛍光発光する.しかし,肌部分は青く蛍光発光しており,顔料の中では炭酸カルシウムを主成分とする胡粉が青く蛍光発光することがわかった.つまり,フジタは墨だけではなく,肌の白に胡粉という日本画の顔料を使用している可能性が浮かび上がったのだ.

佐藤研究室では,コンピュータ解析で蛍光成分をデジタル上で成分分離することができるので,蛍光発光が目立つ顔部分や足部分の蛍光発光の成分分離を行うと,やはり肌には青と赤の成分,背景には緑の成分が多く抽出された.つまり,「乳白色の肌」と「乳白色の下地」は別の表現だったということになる.

●まとめ

今回,最新の技術を用いて分析したことにより,フジタの「乳白色の肌」は,蛍光発光する顔料を使って,人間の肌の光学特性を真似て表現している可能性が示され,フジタの科学的な眼に驚かされた.しかし,同時にその表現は紫外線がカットされている現在の美術館では鑑賞が難しいことも示している.現在,自然光下でのシミュレーション画像の制作や,作品の自然光下での鑑賞を検討しており,さらにフジタの作品の秘密に迫れると考えている.

1) 木島隆康,林洋子編『藤田嗣治の絵画技法に迫る:修復現場からの報告』東京藝術大学出版会,2010年.

2) 藤田嗣治『腕一本・巴里の横顔』近藤史人編,講談社文芸文庫,2005 年,p. 190.

初出:三木学「レオナール・フジタの隠された色彩:肌質感を再現した白い顔料の秘密」『色彩学』(第3 巻 第2 号)、日本色彩学会、2024 年、pp. 64-65.