美術鑑賞のコツがつかめない。

美術を全然、好きになれない。

そんなお悩みをお持ちの方にお勧めしたい唯一無二のメソッドがあります。

大好きになれる絵本を1冊、見つけ、その本を徹底的に何度でも何度でも読む、見る、鑑賞することです。

通勤・通学の電車の中でもいいし、お昼休みでもいいのです、絵本に触れるのは。

文字がついている絵本だったら、黙読でもいいし、音読でもいい。あるいは、誰か親しい人にお願いして、「読み聞かせ」をしてもらってもいいでしょう。

絵本に触れれば触れるほど、新たな発見が誕生します。絵の細部が見えてくれば、全体の見え方も変容を遂げます。

思わぬ発見をきっかけに、物語の持つ意味合いががらっと変わって見えることもあります。

絵そのものをじっくりと見つめる訓練をする上で、絵本ほど適切な教材はありません。

そもそも絵本の絵を担当するのは、たいてい実力ある作家さんが担当していることが多いです。つまり、一流作家の作品を常に持ち運び、いつでも鑑賞できる世界最小の画廊、それが絵本であると言ってもいいでしょう。

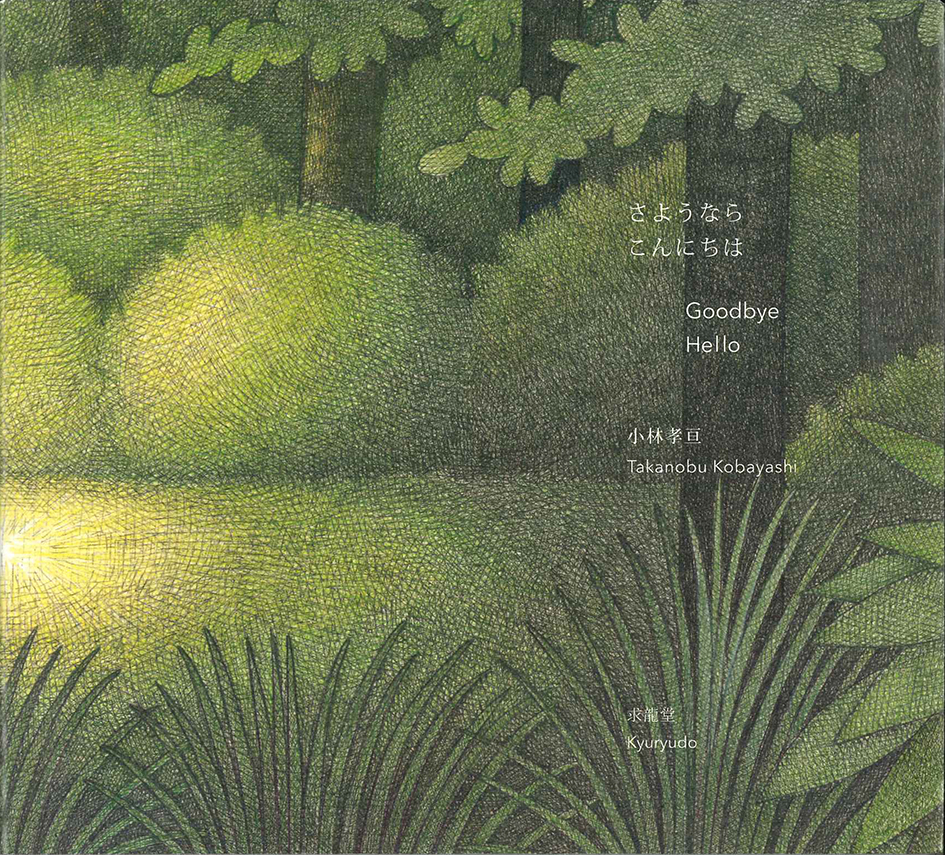

「さようなら、こんにちは」(求龍堂、税込3300円)

小林孝亘さん(1960年生まれ)が求龍堂から刊行した絵本「さようなら、こんにちは」は、まさに絵画鑑賞の要諦をつかめる1冊といっていいでしょう。何度見ても見飽きることがない。そんな強度が絵にこもっています。東京・日本橋の西村画廊で絵本の原画展(2025年9月30日~11月1日)が開催されているので筆者も足を運びました。

絵本の原画展を鑑賞する際のお勧めは、そこで取り上げられている絵本の現物を携え、原画と一つ一つ照らし合わせて鑑賞すること。そうすれば、鑑賞により深みが出てきます。ポイントは次の3点。

1つ目は、原画の色彩がきちんと再現されているか、です。印刷や色校正が正確に行われていないと、原画と絵本の色味が大きく異なってしまいます。原画の持つ豊かな世界観を絵本化する際に毀損してしまっては元も子もありません。やはり、色が正確に出ているかどうか、というのは最低限クリアしなければならないポイントになります。

2つ目は、トリミングをしすぎていないかどうか、という問題です。絵本にする際に、出版社側が不要と判断した部分が削り取られてしまうケースが結構あるのです。自身のことを「絵本界の良心」ともって任じているような“一流出版社”ほど、編集者の判断で(時に大胆な)トリミングをしている傾向が強い気がします。著者のこれまでの観察結果では原画の7~10%程度、削られてしまうケースが多いような気がします。場合によっては10%以上、カットされていることもあり、がっかりします。

絵を描く人は、無駄な部分をわざわざ描いたりはしません。何も描いていないように見える「余白」だとしても、それは「余白を描いている」意識を持って、あえて余白を置いています。にもかかわらず、出版社側が、「こんな個所はいらないだろう」と削ると、その絵画は完全な絵画ではなくなってしまいます。作家がトリミングをしてほしくないという希望を出してきたら、徹底的に話し合いを重ね、作家に納得してもらわなければなりません。その話し合いがきちんとできているのかどうか? 筆者は出版社の強引な作業に不信感を持ち、「もう絵本はこりごりです」と語る美術作家さんと出会うことがあるので、このトリミングの問題については、もっと繊細に作業してほしいと思っています。

3つ目は、文字(文章)を入れる絵本の場合、絵の上に重ねて、文字を入れるのか。それとも、文字だけを載せるページを絵の横に配置するのか、という点も重要な要素になります。絵の上に文字が乗ると、やはり絵が毀損されます。余白に見える個所に文字を乗せられるというのは、「(出版者側の考えた)これは余白でしょ?」という問いかけに作家が応諾してしまったことになります。意味のない余白ではなく、「万感の思いを込めた余白」なのに、そこに文字を乗せられてしまうのは、結構、作家としては耐えがたいものがあります。

このようなポイントを頭にいれながら、西村画廊で絵本を手にしながら、作品を鑑賞してみました。

まずは、色彩。「原画とまったく変わらない」といったらさすがに言い過ぎかもしれませんが、ほぼ正確に色味が再現されています。平行線や斜線などのパターンである領域を埋めるハッチングの線もきれいに再現されており、これは合格点を与えてもいいでしょう。

続いて、トリミングの問題。絵本と見比べると、原画はほとんど毀損されていません。そうですね、せいぜい端っこを切り落とした約1%未満程度の部分しか原画は切られていません。こちらも合格点です。いや、ほぼ満点です。

最後に文字の入れ方です。文字は絵の上には置いていませんでした。絵本を見開きの状態にした際、左側に文字、右側に絵、と言う構成で統一されていました。左側の文字は、ほんの一言に過ぎないのです。ページ全体の95%以上は余白といっていいでしょう。でも、この処理は正しい気がしました。原画のある部分を「無駄な余白扱い」して字を乗せてしまうのではなく、真っ白で大きな領域に小さな字を乗せることによって、字を集中して凝視することが可能になるのです。字そのものを絵画を見るように凝視すること、そのような行為によって、普段は読んだ端から忘却の彼方に追いやっている文字そのものに意識が向かうのです。書いてある文字をよく読むことが可能になります。普段は思いもよらぬ深さで、そのテキストと向かい合えるという事です。この文字の入れ方も満点といっていいでしょう。

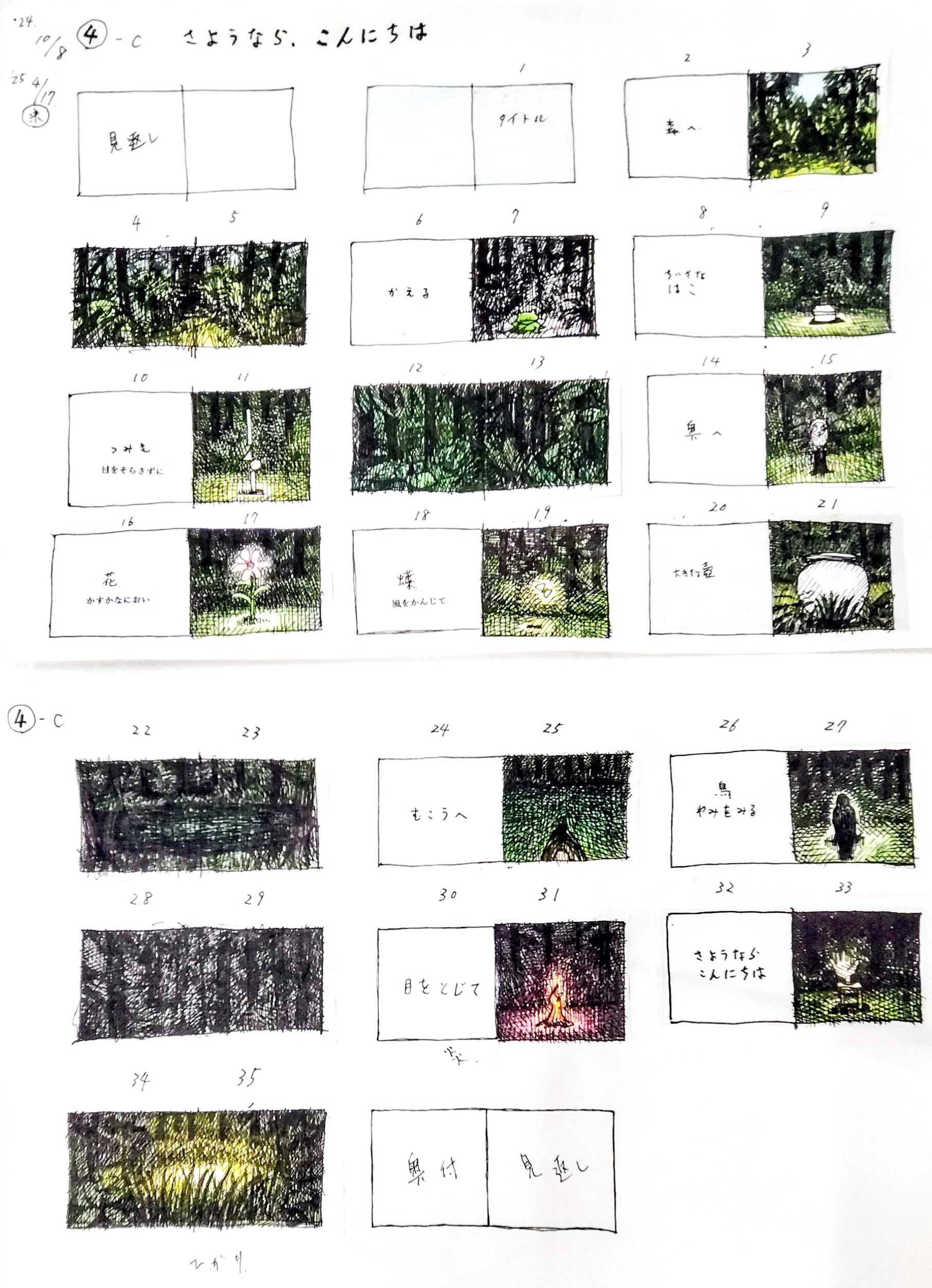

小林孝亘さんが絵本作りにあたって描いた台割

絵本の設計図となる「台割」が画廊内に展示されていましたが、実によく考えて作ったものであることが即座に理解できました。大袈裟に言えば、台割そのものが一つの作品のようで、筆者はかなり長い時間、しかも何度も、この台割を鑑賞してしまいました。

小林さんが絵本に携わったのは、今回が初めてではありません。2010年10月に「でんきのでばん ちいさなかがくのとも103号」(福音館書店)を刊行しています。ただし、この時は、小野寺悦子さんの文に対して、絵を提供しただけです。絵は、小野寺さんの文の「絵解き」にしか見えず、小林さんの創造性が縦横無尽に展開されている絵が載った本とは言えなかった気がします。(あくまでも市原の主観です。小林さん、福音館書店の皆さん、読者の皆さん、お気を悪くされたらスミマセン)。

2010年の絵本では、「文章>絵」という関係性であり、その意味では小林さんの絵は完全に「挿絵的な位置付け」「添え物的な位置づけ」だったように思えます。今回の絵本は、文章も絵も、すべてを小林さんが手掛けています。しかも、十分に吟味を重ねた構成であり、筆者は「さようなら、こんにちは」をもって、「小林さん初の本格的な絵本」と言いたいのです。

隅から隅まで、小林さんの意思が貫徹した絵本を持ちながら、西村画廊で原画を見ることで、より豊かな発見を伴う鑑賞が可能です。小林さんのファンの方、絵本を事前に読み込んだうえで、ぜひ絵本持参で西村画廊を訪れてみてください。

【展示が終わった後のために…】

展示が終わり、原画が鑑賞できなくなった後のことを考え、以下の文章を記します。

筆者は絵本の書名である「さようなら、こんにちは」をそもそも高く評価しています。まず、その点から解説しましょう。

児童文学者・瀬田貞二(1916~79年)の主著「幼い子の文学」(中央公論新社)は、児童文学に興味を持つ者にとっての最重要書として位置づけられてきた、いわば名著中の名著です。この本の中で、優れた絵本の特徴として、瀬田さんは「行きて帰りし物語」、つまり、登場人物が「行って帰る」円環構造を持っていると挙げています。

確かに絵本を始めとする児童文学は、主人公がどこかに行って、様々な経験を積んだうえで元いた場所に帰ってくるという構造が頻出します。小林さんが、この「行って帰る」セオリーをご存じだったのかどうかは筆者も分かりませんが、「さようなら、こんにちは」も実は「行って帰っている」のだと思います。まぁ、彼の場合は、死の世界に行って帰っているのですが…。

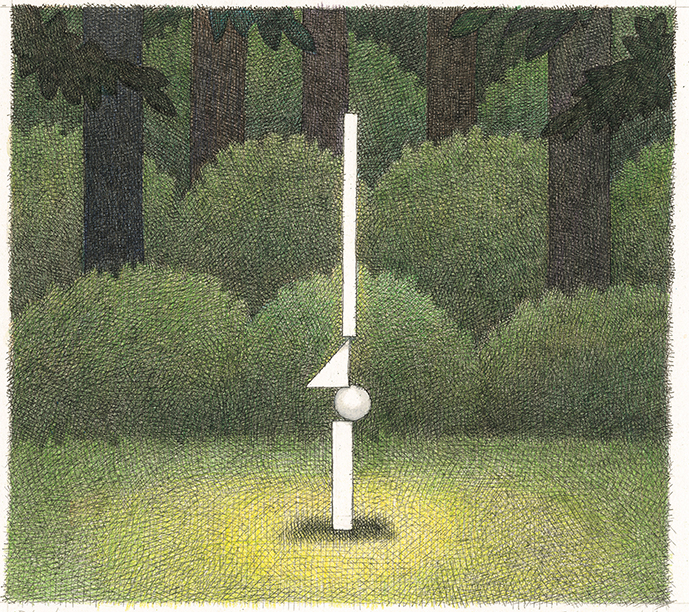

危ういバランスを保ちながら直立する不思議な積み木。まるで人間の生そのもののメタファーのよう

2024年2月に体調の異変を覚えた小林さんは、病院で受診したところ、即座に緊急の手術が決定したのだとか。全身麻酔で無意識になり、目が覚めたときは、この地球という大海原に漂う一艘の小舟(=ベッド)の上にいたわけです。本当に自分は、このまま生き続けられるのか? それとも何かの拍子で、また真っ暗闇に戻り、光に満ちた、この世界には帰ってこられないのか? そんな恐怖とも戦いながら、病床で再び創作を始めていったのです。

一度は死んだかもしれない自分が再び生命の世界に戻ってこられたわけです。1960年1月生まれの小林さんですから、ちょうど満64歳で、生まれ直したということです。自身のこれまで描いてきたモチーフ、描いてこなかったモチーフを改めて、丁寧に描くこと、それは、人生と言う名の「サーバー」から再度、自身の画業を読み込み、最新の自分に更新する、つまり「リロード」作業だったのかもしれません。

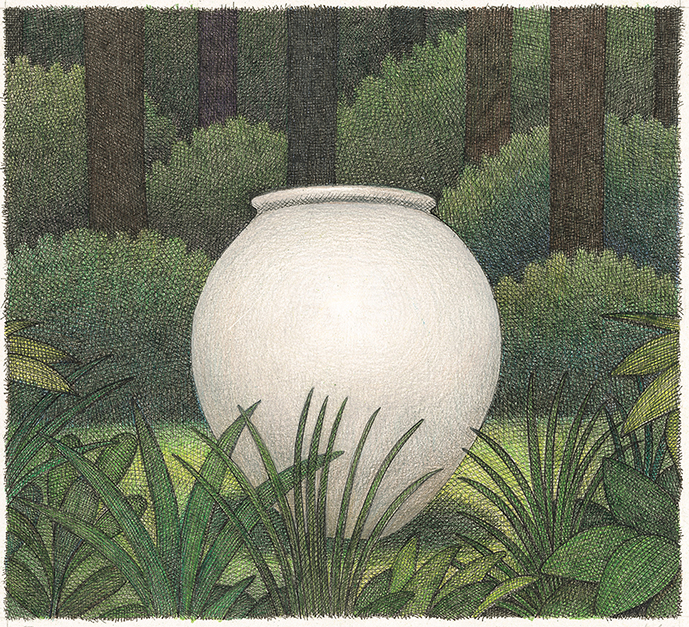

深呼吸を繰り返しているように見える巨大な壺。生への意思が充満している

読者(=小林さん)は森の中を経巡っていくのですが、その道のりには、過去の小林作品でよく見かけた者たちが出現します。カエル、壺、焚火、積み木などなど、です。興味深いのは、サイズ感が現実とはかなり異なるという点です。どれも、かなり大きく描かれているのです。「こんなに大きなカエルは実世界には存在しないだろう」というくらい、大きいです。つまり、描かれているのは、現実の「カエル」「壺」ではなく、あくまでもイデアとしてのカエルや壺を描いていると筆者は理解しました。

蝶々、フクロウ(ミミズク?)といった、これまで見たことがなかった画題もありましたし、「花」というごくごく初期に描いていたものも登場しています。まさに「TAKANOBU KOBAYASHI Reloaded」ですね、この絵本は。一見、単純そうに見えて、哲学的で奥深い感懐を抱かせるのが小林さんの真骨頂です。

大きな鳥の背中側が描かれた作品の場合は、詩人・随筆家、多田智満子(1930~2003年)の主著「魂の形について」(ちくま学芸文庫)を小林さんが読んでいる際に、「古代エジプトでは鳥が魂を運ぶものだった」という記述に感銘を受け、その文章を踏まえて描かれているそうです。

ハッチングがかなり密なためでしょうか? 絵の奥(向こう側)には視線が届きにくいです。いっぺん、生の世界に「さようなら」をして、奇跡的に「こんにちは」と帰ってきた小林さんだけに、もう「さようなら」(向こう側)には行きたくない、という願いが、この密なハッチングに込められているようにも思えました。

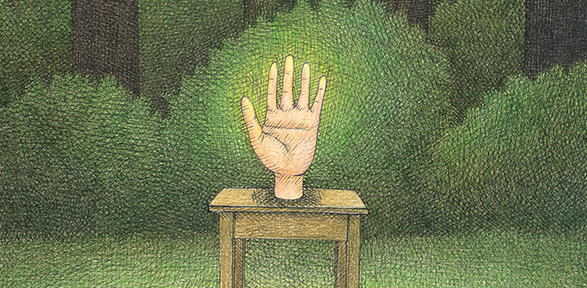

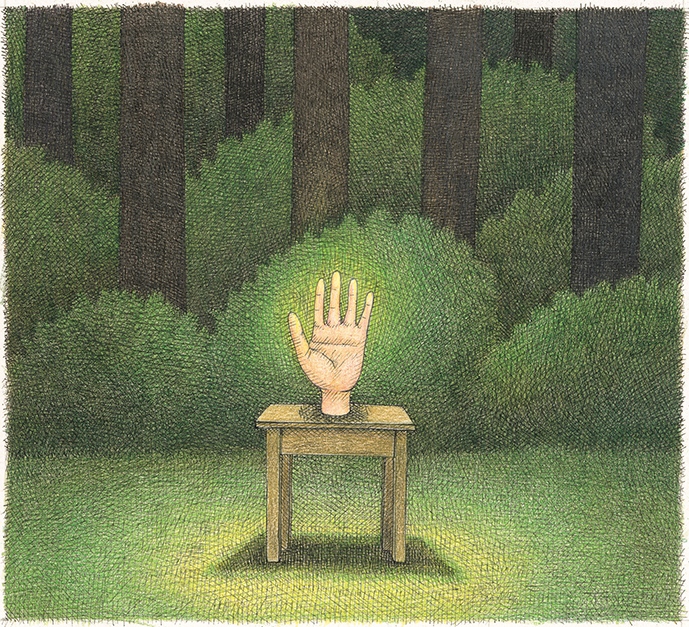

生と死との狭間で振られる手。小林孝亘さんのヒューマニティーが体現された作品

とはいえ、小林さんも筆者も、いつか本当の「さようなら」を周りに告げる日がやってくるわけです。筆者が、この絵本で一番、好きな絵は、書名を象徴するような「机上の手首」です。掌をひらひら振る仕草ーーそれは、さようなら(彼岸)とこんにちは(此岸)との境界線で吹き渡る一陣の風のようなものではないでしょうか?

彼岸でも、此岸でもない世界への入り口を小林さんの絵本が示しています。永久に読み終わることのない絵本のページをあなたもめくってみませんか?(2025年10月19日16時42分脱稿)