展示風景 撮影:来田猛

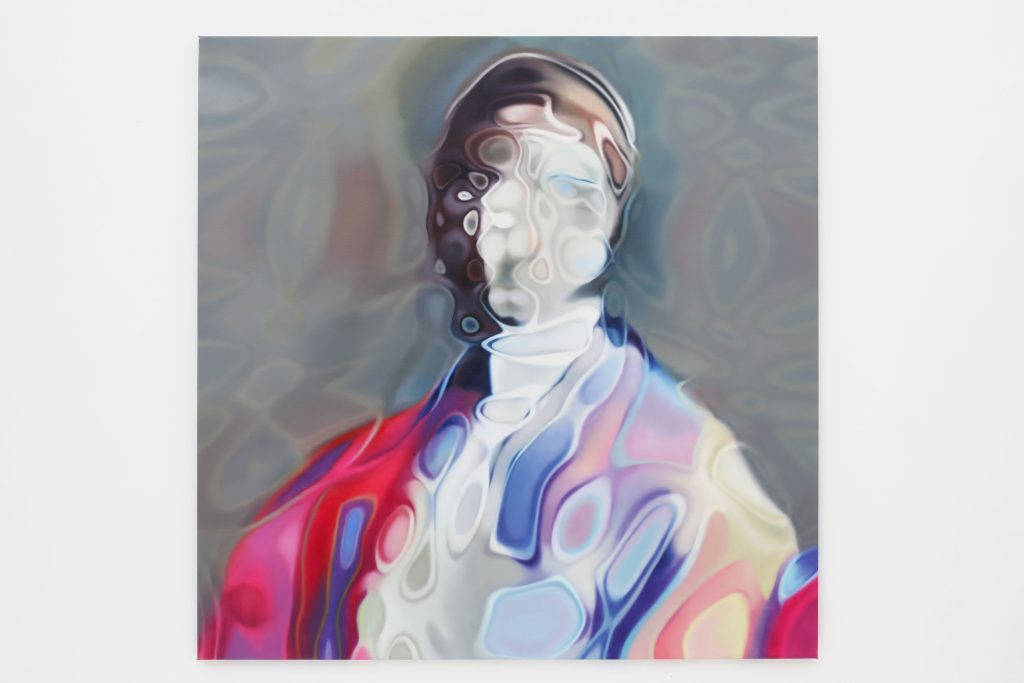

新平誠洙「Phantom Paint」

会期:2025年3月22日(土)~4月26日(土)

会場:アートコートギャラリー

UTL:https://www.artcourtgallery.com/

新平誠洙の新作個展「Phantom Paint」が2025年3月22日から4月26日まで、アートコートギャラリーで開催されている。

会場には、大型の絵画が4点、小型の絵画が9点並んでいる。それらは辛うじて「肖像画」とわかるが、いったい誰を描いているのかはわからない。例えて言うならば、肖像画の上に巨大な水槽を置いて、ゆらした波の上から見た風景のようにも見える。水、あるいはもう少し粘性のある液体が揺れていて、水槽の中で複雑な光の反射と透過によって、どのような肖像かわからなくなっている。そんな絵画である。

展示風景 撮影:来田猛

もし近年の急速なAI(人工知能)の発展に詳しいものならば、これらの絵画がAIが生成した画像を基にしたものであると認識できるかもしれない。会場に描かれた絵画は、肖像画のデータセットを元に、AIが生成する新たな肖像画を、10%程度の生成の段階で取り出したものの中から、新平が直観的によいと感じたものを選び、油彩で精巧に写したものである。

AIが芸術の中で見逃せないほど影響を持つようになったのはここ10年のことだろう。1956年のダートマス会議でジョン・マッカーシーによって提唱され、1950年代後半にはじまったAI研究は、推論・探索を行うことで第一次AIブームを起きたが、簡単なパズルや迷路を解く程度で実社会では機能せず冬の時代を迎える。1980年代から1990年代にかけてコンピューターの高性能化に伴い、知識を与え、専門家のように応答するAIを開発して第二次AIブームを起こすが、膨大な学習データをルール化すことが困難であったため再び冬の時代へ突入する。2000年代には、さらにコンピューターの演算能力が向上し、インターネットで膨大に蓄積された「ビックデータ」を元にAIが自ら機械学習をするようになり、第三次AIブームが起こる。さらにAIの基礎技術であった脳の神経構造を真似た「ニューラルネットワーク」を元に、深いレベルまで学習する「ディープラーニング」が開発されたことにより、飛躍的に精度が向上する。2020年代になり対話型AI、ChatGPT登場後には私たちの社会を大きく変革しつつある。アメリカの未来学者レイ・カーツワイルがシンギュラリティ(技術的特異点)と命名し、2045年に訪れると予測した、AIが人間の知能を超える転換点はすでに到来しているという見方もある。

その過程で、開発されたGAN(敵対的生成ネットワーク)は、生成モデルと識別モデルの二つのニューラルネットワークを競わせながら成長していく深層学習のアーキテクチャである。簡単に言えば、一方は嘘の画像を提示し、もう一方はその真贋を判定するといった、ある種の虚実の化かし合いを行う方法である。2018年にはパリを拠点とするアーティストや研究者らのグループ「Obvious」が、14世紀からから20世紀までの肖像画1万5000点から、《Edmond De Belamy(エドモンド・ベラミーの肖像)》を制作。クリスティーズの「プリント&マルチプル」セールにおいて、43万2500ドル(約4800万円)で落札されたことは記憶に新しい[i]。

展示風景 撮影:来田猛

新平が今回使用したAI技術も、GANを使用している。《エドモンド・ベラミーの肖像》を今見ると、抽象画とされているが未完成の下手くそな絵に見える。現在のChatGPTならばもちろんもっと高精度な画像を生成することができるだろう。精度が向上してもAIに関して私たちが不気味に感じるのは、どのような過程で画像が生成されているかわからないということである。

しかし、私たちも自分の中で新しいイメージがどのように浮かぶのかその工程を自身で把握しているわけではない。例えば夢の中のイメージは、自分が意図したわけではない自動的に生成されたものである。実際の体験と、テレビや映画などのメディア体験が元になっているケースもあるが、どのような因果関係かはわからないものも多い。それを抑圧された無意識の表出としたのが精神分析を打ち立てた心理学者、精神科医のジークムント・フロイトであり、シュールレアリストに大きな影響を与えた。

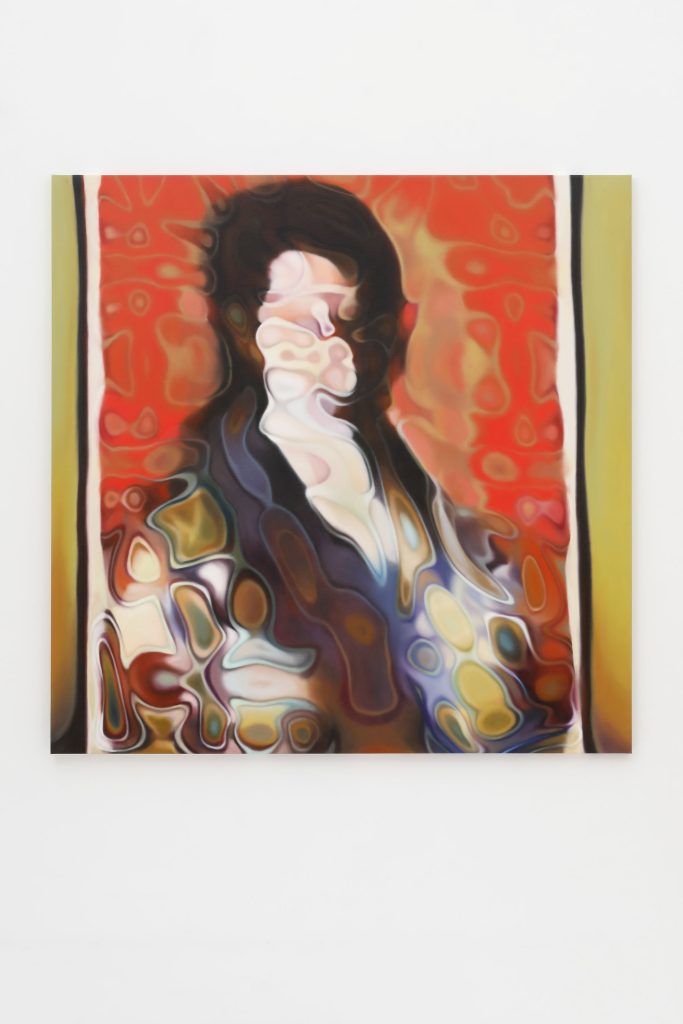

新平誠洙《Phantom Paint#2》(2025) 撮影:来田猛

その無意識を取り入れる方法として、自動書記やデカルコマニー、フロッタージュといったさまざまな技法が生み出された。新平は人間ではなく、ある意味で「AIの無意識」を取り出そうとしているといってもよい。人間ならば絵を描くときに、身体的な制約や道具の制約、「手癖」のようなものが画面に現れるが、コンピューターには身体の制約はない。しかし、演算を行うコンピューターという道具、特定のデータセットから新しいイメージを生成させるというある種の「癖」から、結果として様式のようなものが現れる。それは最終的な出力ではなく、新平のように途中段階で取り出すことによってより明確になる。新平の絵をよく見ると、画面全体を覆う波紋のようなものがあり、それが徐々に小さくなっていき克明な描写になっていく状況がわかる。波紋は画面全体にドミナントな色の系統によって歪んだ輪になっており、それが最小単位、モジュールのようになっている。それは神経回路を模倣しているという、ニューラルネットワークのイメージよりも、むしろ一つの細胞が分裂していき、機能的な臓器となる様子を思わせる。それはまるで、iPS細胞のような万能細胞が特定の臓器をつくり出す過程のイメージに似ている。

新平誠洙《Phantom Paint#4》(2025) 撮影:来田猛

細胞のような一つの輪のモジュールの中には、絵画を特徴づける代表的な色が組み込まれている。ここで使用されているデータセットは、おそらく西洋の肖像画であるため、配色が西洋の色彩理論を踏襲したものであり、輪の色彩構成が補色的な組み合わせになっているのも興味深い。おそらく西洋圏ではない肖像画を学習したならば、このような輪の色彩構成にはなっていないだろう。

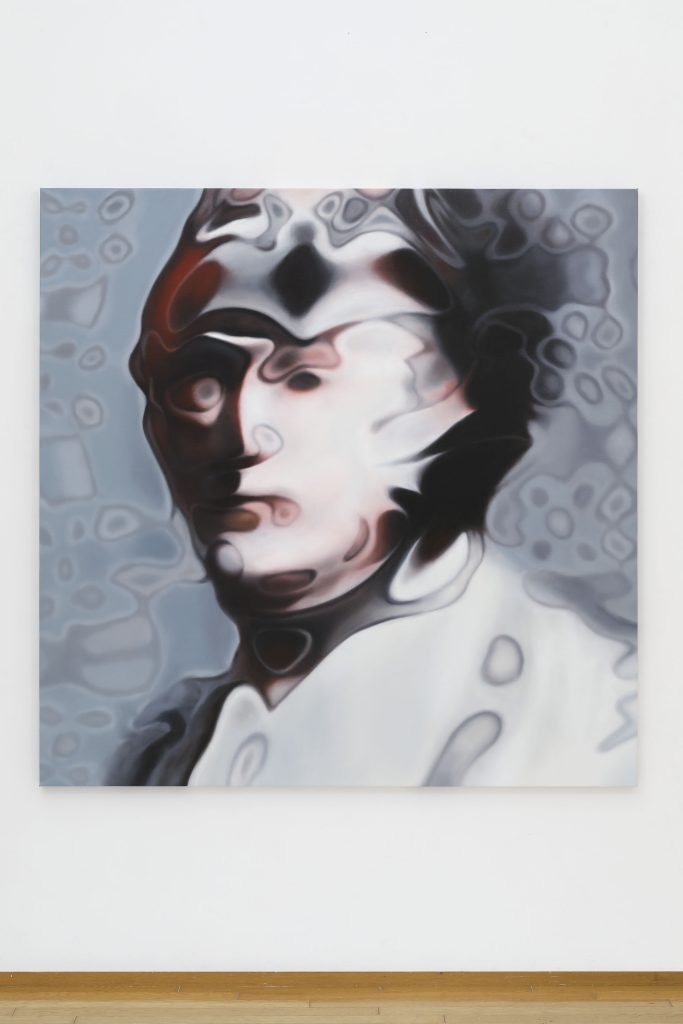

新平誠洙《Phantom Paint#1》(2024) 撮影:来田猛

そして10%程度の演算で出力した画像にも関わらず、鑑賞者はそこから補完して、最終的な出力を推論することができるのだ。例えば、これは17世紀に宮廷で貴族を描いたような絵画になるだろうとか、19世紀のスーツを着たような男性の絵画になるだろうとか、想像がつくのである。ただし、そのようなプロセスを言わなければ、鑑賞者はそのような完成形、つまり「答え」があった上で、ある種のフィルターによって歪んでいるように見えている。つまり鑑賞者は完成形にノイズが入っていると認識するが、実態は真逆である。完成に至ってない過程の、それも初期段階なのだ。しかし、この解答となる最終的な完成形は、実は誰にもわからない。なぜなら新平は、演算に膨大な時間とマシンの負荷がかかるGANの処理を最後までしてないからだ。

しかしわずか10%でありながら、完成形をだいたい予想できてしまうのは、逆に言えば、コンピューターにおいては10%の時点でも、人間の感覚からすれば8割程度の方向性が決まっているということに他ならない。例えば、人間が描く肖像画においても、完成に要する10%の時間で、背景や大枠の輪郭、全体的な雰囲気までわかるかもしれない。しかし、描きかけの未完成の絵と、コンピューターの絵の違いは、未完成であったとしても、全体が描かれているということである。白地のようなものはないのだ。

AIはよく「ブラックボックス」と称される。つまり、入力と出力の間で、どのようなことが行われているかうかがい知ることができないからである。結果に満足したかどうかによって、そのAIの精度を判断するしかない。その「ブラックボックス」は、まさに「AIの無意識」といってよい。新平はそれを取り出し、デジタル情報から古典的な油絵によって、絵画情報に復元するのだ。絵画情報とは、油絵具やカンヴァスといった画材を使って身体によって描いた痕跡である。元のイメージのデジタル画像は、還元すればRGBの数値の羅列に過ぎず、発光したモニターに表示された高彩度の色は、発色に限界のある油絵具では再現できない。だから油絵具特有の色空間、発色に置き換えられているということになる。大きさは恣意的なものに過ぎないが、巨大化されており、これもまたバロック風の巨大な肖像画を思わせる要素でもある。

新平誠洙《Phantom Paint#10》(2025) 撮影:来田猛

新平誠洙《Phantom Paint#12》(2025) 撮影:来田猛

新平誠洙《Phantom Paint#11》(2025) 撮影:来田猛

逆に新平は、模写する過程で、身体のないAIの画像生成の仕組みの一端を知ることになるだろう。そこにおいて見えなかった「AIの無意識」の一端が明らかになると同時に、描くことを通して新平の中に、その無意識を自身の記憶の中に浸透させることにもなる。特に「手続き記憶(procedural memory)」と呼ばれる身体的動作を伴う記憶は、海馬ではなく大脳基底核や小脳に蓄積され、容易に忘れることはない。もちろん目で見た視覚的なイメージも海馬に記憶される。これらのイメージは、新平が眠っている間、夢の中で生成されながら長期記憶として定着されていくのだ。

展示風景 撮影:来田猛

かつて写真が登場したとき、画家たちは写真によって肖像画家の仕事が奪われることをいち早く悟った。それ以前は、カメラ・オブスクラやカメラ・ルシーダといった光学機器を秘密裏に使用して、トレースすることで精緻な絵画を描いていた。しかしその工程に一切、画家が入る必要がなくなったのである。その後、画家たちは写真では描けない絵画を模索し、印象派からフォーヴスム、キュビスム、シュールレアリスム、抽象画に至るまで、絵画でしか描けないものを求めていった。AIの登場は、それ以上のインパクトで、画家やイラストレーター、アニメーターといった絵描きたちの存在意義を問うている。

「絵画の死」は写真の登場以降、何度も訪れている。新平も大学でなぜ描く必要があるのか問われ、描かなくてもよい、と言われてきた。しかし、新平は描くことの楽しさを忘れることはできず、描き続けてきた。漫画のコマ割りの表現、アニメーションの時間表現、ノイズやフィルターの効果、ネットミームといったさまざまな技法やモチーフを貪欲に取り入れ、本来交わることのない、対立関係にある複数のイメージを一つに統合したり、動画からフレームを抽出して、複数並べると連続写真のようになる絵画を描いたりしている。本来同時に認識することができない異なる時間、空間を描き、鑑賞者が視覚の中で分解したり、統合したりすることで絵画として成立するといった、知覚の関与を促す作品を制作しているのだ。しかしそのような操作も、とりもなおさず描き続けるためである。

新平のように、もはや描くモチーフ自体は自分でつくることはなく、AIによって出力された画像をひたすら描いていくという未来もあるかもしれない。はた目から見たらコンピューターに人間が使われるというディストピア的な風景だろう。もし描くことが新平にとって「労働」であり、「苦役」であるならば、イメージを機械が出して、人間が描くというような倒錯は起こらない。しかし、新平のように描くことが喜びであるならば、自ら描きたい風景をつくりだせる機械は最適な存在といえる。

展示風景 撮影:来田猛

どんな画像でもコンピューターで生成できるようになった現在、人間がわざわざ手で描く必要があるのか? ラスコーやアルタミラの壁画を挙げるまでもなく、太古より人間は描くことで知性を得てきた。それは同時に楽しさや快楽を伴っていたことだろう。そして、描くことでしか得られない知性、楽しみはどれだけ技術が進歩してもあるはずである。GANが、生成モデルと識別モデルの二つの対立するニューラルネットワークによって成長するように、人間とコンピューターが競うことで、新たな地平が見えるのではないか。コンピューターが人間を学習することで進化するように、人間もコンピューターの無意識を学習することで、より質の高い絵画が生まれるのではないか。新平の絵画から、そのような絵画の未来、描くことの未来が、輪のようなモジュールの先におぼろげながら見えるようである。

[i] 「AIが“描いた”作品、約4800万円で落札。予想落札価格の43倍」『WEB版美術手帖』https://bijutsutecho.com/magazine/news/market/18719

※本記事は、新平誠洙「Phantom Paint」展の公式記録のために制作された。(写真提供:アートコートギャラリー)