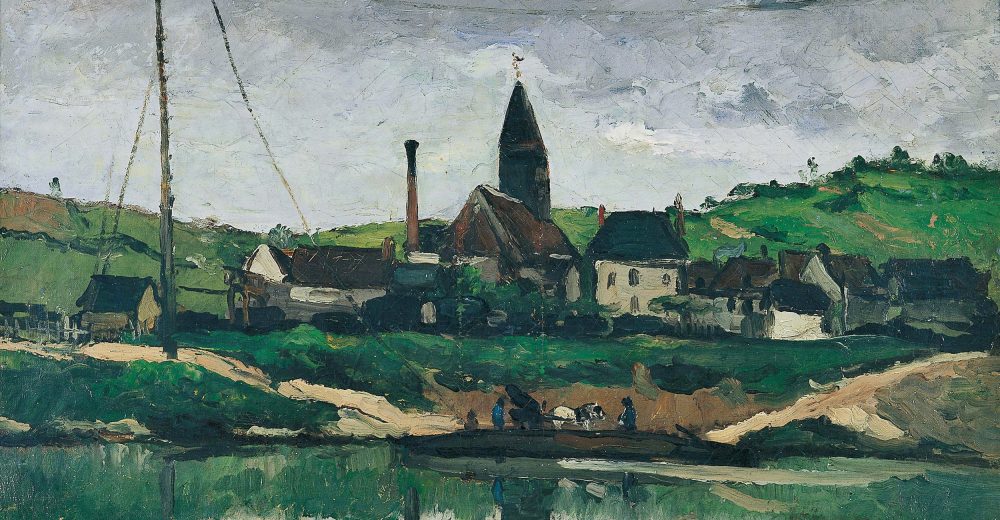

図1 ポール・セザンヌ《ボニエールの船着場》1866年夏

第1節「セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容」で見たように、ポール・セザンヌは世界で初めて蒸気鉄道による視覚の変容を造形化した。

それだけではなく、実はセザンヌは印象派の中で蒸気鉄道を画題化した最初の画家でもある。これも、世界初の学術的指摘である(図1)。

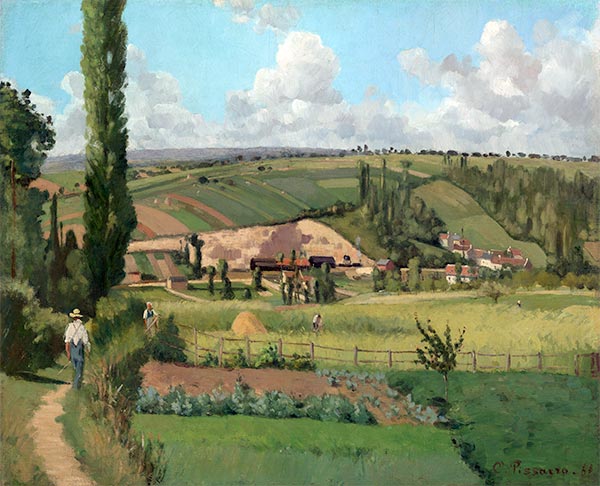

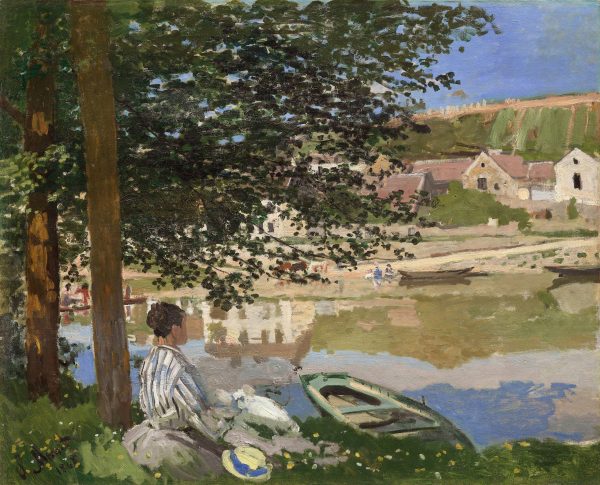

まず、フランスで初めて本格的に鉄道画題に取り組んだのは印象派である。従来、その印象派の中で最も早く蒸気鉄道を画題化したのは、カミーユ・ピサロ(1830-1903)の《ポントワーズ、パティの風景》(1868年)(図2)や、クロード・モネ(1840-1926)の《田舎の汽車》(1870年)(図3)であると言われてきた。

しかし、実はその2枚よりも、セザンヌの《ボニエールの船着場》(1866年夏)(図1)の方が早く蒸気鉄道を画題化している。このことは、シャルル・ボードレールが称揚した前衛画家の重要な特質としての「近代性(モデルニテ)」について、印象派の画家の中でセザンヌが最も鋭敏だったことを意味する点で非常に重要である。

図2 カミーユ・ピサロ《ポントワーズ、パティの風景》1868年

図2 拡大図

図3 クロード・モネ《田舎の列車》1870年

一般に、1870年前後のフランスでは、蒸気機関車は轟音を上げ猛烈なスピードで爆走する醜悪な怪物と見なされていた。また、線路も自然風景を台無しにする侵入者として嫌悪されていた。そのため、画家達は風景に蒸気鉄道を描き入れることを避けていた。油彩画で蒸気鉄道が描かれることは、まずなかった。

だからこそ、ピサロやモネを中心とする印象派は、フランスで最初に油彩画で鉄道画題に取り組んだ前衛的な画家と考えられてきたのである。とはいえ、彼等も最初は汽車を遠景に小さく描くだけであった。実際に、ピサロの図2では蒸気機関車は気付かれないほど小さく描かれ、モネの図3でも汽車は木立の陰に隠されている。

セザンヌもまた、蒸気機関車自体を描くことにはためらいがあったのかもしれない。それでも、セザンヌは1866年の夏に《ボニエールの船着場》(図1)で確かに蒸気鉄道を画面に描き入れている。

実際にこの現場に立ってみると、画面の左側に描かれている電柱の付近にはパリ=ル・アーヴル線のボニエール駅があり、常に鉄道列車が左右に往来している(図4-図8)。つまり、この光景は一見素朴な自然風景に見えるが、現実には非常に近代的な交通空間である。

ここで注意すべきは、セザンヌがこの《ボニエールの船着場》(図1)で、画面からは一見船着場しか見分けられないように描いていることである。しかし、現場を知る者には、画面中央を鉄道列車が左右に頻繁に横切っていることは明らかである。つまり、ここでセザンヌは意図的に鉄道駅を隠す形で描き入れている。

そうであるならば、この作品の画趣は、船着場が象徴する「前近代」だけでも、鉄道駅が象徴する「近代」だけでもない。ここでセザンヌが人知れず表現しようとしているのは、「前近代と近代の対比」といえる。

こうした複雑で含蓄深い画風は、伝記から伺われるセザンヌの警戒心の強い性格に通じている。あるいは、セザンヌはこうした秘密主義的な画風で、鑑賞者の審美眼を試したかったのかもしれない。

図4 ボニエール駅を出発する鉄道列車

(2006年8月28日筆者撮影)

図5 ボニエール駅周辺

(2006年8月28日筆者撮影)

図6 ボニエール駅周辺

(2006年8月28日筆者撮影)

図7 ボニエール駅周辺

(2006年8月28日筆者撮影)

図8 ボニエール駅周辺

(2006年8月28日筆者撮影)

なお、19世紀の電信網は、汽車の適切な運行のために鉄道網に添って発達している[1]。ボニエール駅が開通したのが1843年5月9日である以上、ここでセザンヌが描いている電柱と電線が蒸気鉄道の一部であることは間違いない。つまり、ここでセザンヌは、鉄道駅と電信という2つの鉄道画題を描いている。

ここで注目すべきは、セザンヌの幼馴染の親友である小説家エミール・ゾラ(1840-1902)が、正にこの《ボニエールの船着場》(図1)の直前に出版した『我が憎悪』(1866年)で、「蒸気鉄道と電信」に3回言及している事実である。

実際に、ゾラは冒頭の序文(1866年5月27日付)で、「我々は、蒸気鉄道と電信(les chemins de fer et le télégraphe électrique)が我々の肉体も精神も無限かつ完全に運ぶ時代にいる。人間精神が新しい真実の陣痛の内にある、深刻で落ち着きのない時代に[2]」と書いている。

また、ゾラは「文学と体操」(1865年10月5日付)で、「我々は、笑いがしばしば不安の苦笑でしかない蒸気鉄道(des chemins de fer)と息切れした喜劇の時代に、極端な結果が厳格で無残な現実である電信(du télégraphe électrique)の時代にいる[3]」と記している。

さらに、ゾラは「芸術家イポリット・テーヌ氏」(1866年2月15日付)で、「私は文学と美術の批評における新しい科学を、電信と蒸気鉄道(du télégraphe électrique et des chemins de fer)の同時代物と見なす[4]」と告げている。

こうしたゾラの「蒸気鉄道と電信」の強調は、科学技術が発達する同時代の社会的現実から目を背け、空想上の理想美ばかり追い求めようとする前世代の古い美意識に異議を唱えるものであった。端的に言えば、アカデミズムに対する反発である。

これに関連して、ゾラは「我が友P・セザンヌ[5]」に捧げた自伝的小説『クロードの告白』(1865年)で、「嘘は沢山だ! 人生の問題に苦悩している者には、赤裸々な真実は奇妙な甘美さを持っている[6]」と主張している。

また、ゾラは「小説の二つの定義」(1866年)で、「『近代』の科学的・数学的傾向」の下に「観察と分析の小説」が生まれたと説いている[7]。

さらに、ゾラは『我が憎悪』(1866年)で、文学における「科学」的探究という新しい潮流を論じ、「近代社会はここにあり、歴史家達を待っている[8]」と論じている。

そして、ゾラは「我が友ポール・セザンヌに[9]」献じた『我がサロン』(1866年)で、「科学」の時勢における絵画では、「夢想を描くことは女子供の遊びだ。男には現実を描く責任がある」と檄している[10]。

この文脈で、後にゾラは「テオフィル・ゴーティエ」(1879年)で、「夢想家達は、世紀の精神まで毛嫌いした。科学と工業の偉大な運動は、彼等が嫌悪するものだった。彼等にとっては、蒸気鉄道と電信(un chemin de fer, un télégraphe électrique)は最も美しい風景を台無しにするものだった[11]」と回想している。

興味深いことに、セザンヌは1865年3月15日付のカミーユ・ピサロ宛の手紙で、自分達の新しい美意識を認めようとしないサロンに敢えて挑戦的な絵画を出品することを計画し、「アカデミーを激怒と絶望で真っ赤にしてやるつもりです[12]」と意気込んでいる。

その上で、セザンヌはこの《ボニエールの船着場》(図1)を描いた1866年の夏に、ゾラと一緒にボニエール周辺で夏休暇を過ごしている。そして、その時に描かれた《ボニエールの船着場》(図1)は、亡くなるまでゾラの所有物であった。つまり、この《ボニエールの船着場》(図1)は、20代のセザンヌとゾラの一夏の青春の記念であり、現場を知る二人にとって、画面に秘かに描き込んだ「蒸気鉄道と電信」は、旧世代の古い美意識に反抗して同時代の芸術的主題化を称揚するゾラに対する、セザンヌの親密な同志的共感の表明であったと理解できる。

さらに興味深いことに、ゾラはセザンヌを主人公クロード・ランティエのモデルとする小説『制作』(1886年)で、この《ボニエールの船着場》(図1)に描かれたのと同じ場所を記述している。そこでは、パリからボニエールへの鉄道旅行が非常に魅力的な同時代風俗として取り上げられている。

クロードは、一日中クリスティーヌと一緒にいられることに狂喜し、彼女を郊外へ連れ出したいと考えた。遥か遠く、大きな太陽の下で、彼女を独占したかったのである。クリスティーヌも、大喜びだった。二人は夢中で飛び出し、サン・ラザール駅に駆け付け、発車間際のル・アーヴル行の汽車(un train)に飛び乗った。クロードは、マントの先にあるベンヌクールという小村を知っていた。そこには、芸術家達の常宿があり、彼も時々仲間達と出かけていた。蒸気鉄道(chemin de fer)で2時間なら気にならず、まるでパリ近郊のアニエールに出かけるように、クロードはクリスティーヌをベンヌクールに昼食に連れ出したのである。クリスティーヌは、この果てしなく続く旅行に大はしゃぎだった。遠いほど素敵、世界の果てまでも! 二人には、夜なんて永遠に来ないかのようだった。10時に、二人はボニエールで下車し、渡し舟に乗った。古舟は、軋みつつ鎖を伝って航行した。ベンヌクールは、セーヌ河の対岸にあるのだ[13]。

そうであるならば、《ボニエールの船着場》(図1)にもまた、ここで描写されているのと同様の蒸気鉄道がもたらす高速度的な解放感が分かる人にだけ分かる形で表象されていると指摘できる。従って、セザンヌが1866年夏に描いたこの《ボニエールの船着場》は、フランス印象派画家における最初の鉄道絵画と結論できる。

図9 サン・ラザール駅からボニエール駅への車窓風景

(2006年8月28日筆者撮影)

図10 セーヌ河とボニエールの船着場

(2006年8月28日筆者撮影)

図11 セーヌ河とボニエールの船着場

(2006年8月28日筆者撮影)

図12 セーヌ河とボニエールの船着場

(2006年8月28日筆者撮影)

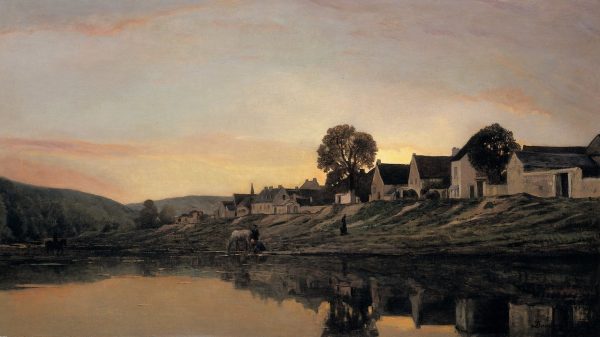

図13 シャルル=フランソワ・ドービニー《グロトン村》1857年

図14 シャルル=フランソワ・ドービニー《ボニエール近郊の村》1861年

図15 シャルル=フランソワ・ドービニー《ボニエールの船着場》1861年

図16 シャルル=フランソワ・ドービニー《ボニエールの船着場》1864年

図16 シャルル=フランソワ・ドービニー《ボニエールの船着場》1864年

図17 クロード・モネ《セーヌの河岸、ベンヌクール》1868年

なお、もしセザンヌが船着場だけに関心があったならば、同じ場所をそれよりも早く描いたシャルル=フランソワ・ドービニー(1817-1878)の《グロトン村》(1857年)(図13)、《ボニエール近郊の村》(1861年)(図14)、《ボニエールの船着場》(1861年)(図15)、《ボニエールの船着場》(1864年)(図16)のように、もっと鉄道駅を遠ざけて見えなくすると共に船着場をよりクローズ・アップして描いたであろう。

あるいは、同じ場所を少し後に描いたモネの《セーヌの河岸、ベンヌクール》(1868年)(図17)のように、樹木の枝葉でボニエール駅を完全に隠したはずである。

逆説的に、これらの作品は、セザンヌの《ボニエールの船着場》(図1)では鉄道駅と電信が正面から大きく取り上げられ、その関心が船着場との対比による「前近代と近代の対比」であったことを証明している。

ちなみに、セザンヌが1866年に描いた電柱と電線が当時の基準では極めて革命的であったことは、その前年頃に電柱と電線を描いたフィリップ=オーギュスト・ジャンロン(1808-1877)のサロン出品作について、ルイ・アラゴンがジャン・コクトーとの対話の中での次のように評価していることからも分かるだろう。

ところで、この人物はまた、絵画に、ある種のモダニズムを初めて持ち込んだ人でもあるんです。1865年頃に、電柱とか電線とか、何かそういったものが最初に姿を見せたのは、彼の1枚の絵においてなんですよ。フェルナン・レジェはまだ出品していなかった当時の官展にとって、これはとんでもないスキャンダルでした。まったく忘れられた人であるジャンロンは、概して決定的な役割をはたした人物と言えるでしょう[14]。

註

[1] Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century, Berkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1986, pp. 29-32.

[2] Émile Zola, Mes Haines (1866), in Œuvres complètes, tome I, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 723.

[3] Ibid., p. 750.

[4] Ibid., p. 835.

[5] Émile Zola, La Confession de Claude (1865), in Œuvres complètes, tome I, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 407.

[6] Ibid., p. 439.

[7] Émile Zola, Deux définitions du roman (1866), in Œuvres complètes, tome II, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 510.

[8] Émile Zola, Mes Haines (1866), in Œuvres complètes, tome I, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 820.

[9] Émile Zola, Mon Salon (1866), in Œuvres complètes, tome II, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 617.

[10] Ibid., p. 642.

[11] Émile Zola, “Théophile Gautier” (juillet 1879), in Documents littéraires (1881), in Œuvres complètes, X, Paris: Nouveau Monde, 2004, p. 710.

[12] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 113.

[13] Émile Zola, L’Œuvre (1886), in Œuvres complètes, XIII, Paris: Nouveau Monde, 2005, p. 109.

[14] ジャン・コクトー/ルイ・アラゴン『コクトー/アラゴン 美をめぐる対話』辻邦生訳、筑摩書房、1991年。

■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道』

セザンヌと蒸気鉄道(1)――19世紀における視覚の変容

セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画

セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題

セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析

セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への影響

セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?

■ Tomoki Akimaru Cézanne and the Railway

Cézanne and the Railway (1): A Transformation of Visual Perception in the 19th Century

Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among the French Impressionists

Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence

Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque

Cézanne and the Railway (5): A Style Anlysis of His Form

Cézanne and the Railway (6): The Influence from Subject to Form

Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?