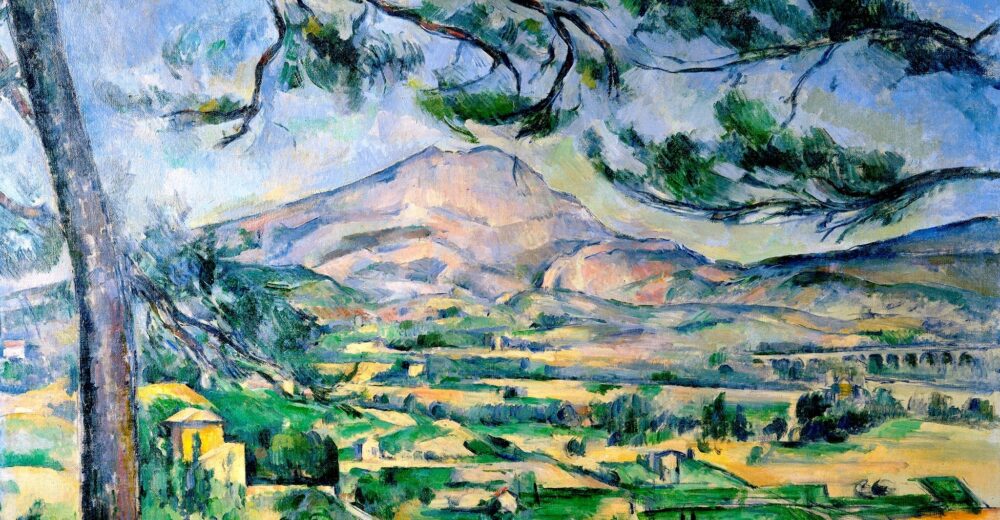

Fig. 1 : Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire et le grand pin, vers 1887.

Que cherchait Paul Cézanne (1839–1906) à réaliser dans sa peinture ?

Cézanne fut le premier peintre au monde à avoir intériorisé la transformation de la perception visuelle engendrée par l’avènement du chemin de fer à vapeur au XIXᵉ siècle et à l’avoir traduite sous une forme picturale. Ce fait capital est resté ignoré pendant plus d’un siècle.

En effet, l’époque où Cézanne grandit fut marquée par le développement rapide du réseau ferroviaire en France.

En 1837, une ligne de chemin de fer pour voyageurs fut inaugurée en France, et Cézanne naquit deux ans plus tard. Le réseau ferroviaire se développa rapidement dans les années 1840, et la plupart des grandes lignes reliant Paris aux principales villes françaises furent construites sous le Second Empire (1852–1870).

En 1861, à l’âge de vingt-deux ans, Cézanne effectua son premier grand voyage en train — de sa ville natale, Aix-en-Provence, jusqu’à Paris. Par la suite, il continua à voyager fréquemment en train à vapeur entre Aix et Paris, et cela jusqu’à la fin de sa vie.

Bien que Cézanne soit généralement connu comme un peintre de la nature, il fut également un peintre de la vie moderne.

Fig. 2 : La montagne Sainte-Victoire et le pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc, vus depuis Montbriand.

(Photographie de l’auteur, 24 août 2006.)

Tant que le mouvement dépendait de la force et de l’endurance des chevaux, une voiture hippomobile ne pouvait atteindre qu’une moyenne d’environ seize kilomètres à l’heure. En revanche, les locomotives à vapeur en service vers 1845 pouvaient atteindre des vitesses avoisinant soixante-quatre kilomètres à l’heure — soit quatre fois plus rapides qu’une voiture.

Vu à travers les fenêtres d’un train en marche, le paysage qui défilait rapidement se dissolvait en images fugitives et fragmentaires. Ce nouveau mode d’expérience visuelle fut constamment détesté par l’ancienne génération, habituée à une contemplation plus lente et plus détaillée du paysage.

La jeune génération, cependant, apprit bientôt à prendre plaisir à contempler le paysage par les fenêtres des trains à grande vitesse, et ces images éphémères en vinrent elles-mêmes à être considérées comme belles.

Ainsi, Victor Hugo (1802-1885), dans une lettre adressée à son épouse datée du 22 août 1837, se réjouissait du spectacle du paysage vu d’un train en marche. Il remarquait qu’à une telle vitesse, le paysage paraissait déformé, tacheté et strié :

Je suis réconcilié avec les chemins de fer ; c’est décidément très beau. (…) C’est un movement magnifique et qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs ; ce sont des taches ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus de points, tout devient raie ; les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes ; les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l’horizon. [1]

De même, Benjamin Gastineau (1823-1904), dans La Vie en chemin de fer (1861), admirait la vue depuis la fenêtre du train, affirmant que le chemin de fer à vapeur avait fait naître une beauté animée par le mouvement :

Avant la création des chemins de fer, la nature ne palpitait plus ; c’était une Belle-au-bois-dormant …; les cieux mêmes parais saient immuables. Le chemin de fer a tout animé … Le ciel est devenu un infini agissant, la nature une beauté en action. [2]

En outre, Jules Claretie (1840-1913), dans Les Voyageurs de Paris (1865), célébra la vue depuis la fenêtre du train en réfléchissant à la purification des formes dans l’espace de la vitesse :

En quelques heures, il [le chemin de fer] vous montre la France entière, et sous vos yeux il déroule son infini panorama, vaste succession de tableaux charmants, de surprises nouvelles. D’un paysage il ne vous laisse voir que les grandes masses ; c’est un artiste qui procède à la façon des maîtres. Ne lui demandez pas les détails, mais l’ensemble où est la vie. [3]

Cézanne fut de cette nouvelle génération qui considéra ce mode inédit de perception visuelle comme beau ; il développa dès lors de nouvelles modalités d’expression picturale, influencées — consciemment ou inconsciemment — par l’expérience cinétique de la vision du paysage en mouvement depuis le train.

En effet, dans nombre de peintures de Cézanne, les coups de pinceau sont appliqués rythmiquement dans un sens transversal, les lignes de crêtes sont accentuées horizontalement, et les formes sont rendues en larges masses, accompagnées d’une prononcée multiplicité de points de vue (fig. 1–2).

Fig. 3 : La montagne Sainte-Victoire, vue depuis le train franchissant le pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Photographie de l’auteur, 26 août 2006.)

Dans une lettre adressée à son ami Émile Zola (1840–1902), écrite le 14 avril 1878, Cézanne loua également le paysage aperçu depuis la fenêtre d’un train en marche :

En allant à Marseille, je me suis accompagné avec Monsieur Gibert. Ces gens-là voient bien, mais ils ont des yeux de professeurs. En passant par le chemin de fer près la campagne d’Alexis, un motif étourdissant se développe du côté du levant : Ste-Victoire et les rochers qui dominent Beaurecueil. J’ai dit : 《 quel beau motif 》 ; il a répondu : 《 les lignes se balancent trop 》. ― A propos de l’Assommoir dont d’ailleurs il a été le premier à me parler, il a dit des choses très sensées et laudatives, mais toujours au point de vue du faire! [4]

Peu après avoir quitté la gare d’Aix-en-Provence, le paysage même que Cézanne décrit se déploie à la vue depuis la fenêtre du train à destination de Marseille (fig. 3–4). Ce que Cézanne admirait comme « quel beau motif » est en réalité la montagne Sainte-Victoire, que l’on aperçoit lorsque le train franchit le pont ferroviaire au-dessus de la vallée de l’Arc. Ce pont lui-même est représenté dans la partie droite de son tableau (fig. 1 ; fig. 5–10).

Fig. 4 : La montagne Sainte-Victoire, vue depuis le train franchissant le pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Film réalisé par l’auteur, 26 août 2006.)

Fig. 5 : La montagne Sainte-Victoire, vue depuis le pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Photographie de l’auteur, 22 août 2006.)

Fig. 6 : Pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Photographie de l’auteur, 22 août 2006.)

Fig. 7 : Pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Photographie de l’auteur, 22 août 2006.)

Fig. 8 : Pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Photographie de l’auteur, 22 août 2006.)

Fig. 9 : Le pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc et la montagne Sainte-Victoire.

(Film réalisé par l’auteur, 22 août 2006.)

Fig. 10 : La montagne Sainte-Victoire, vue au-delà du pont ferroviaire sur la vallée de l’Arc.

(Film réalisé par l’auteur, 25 août 2006.)

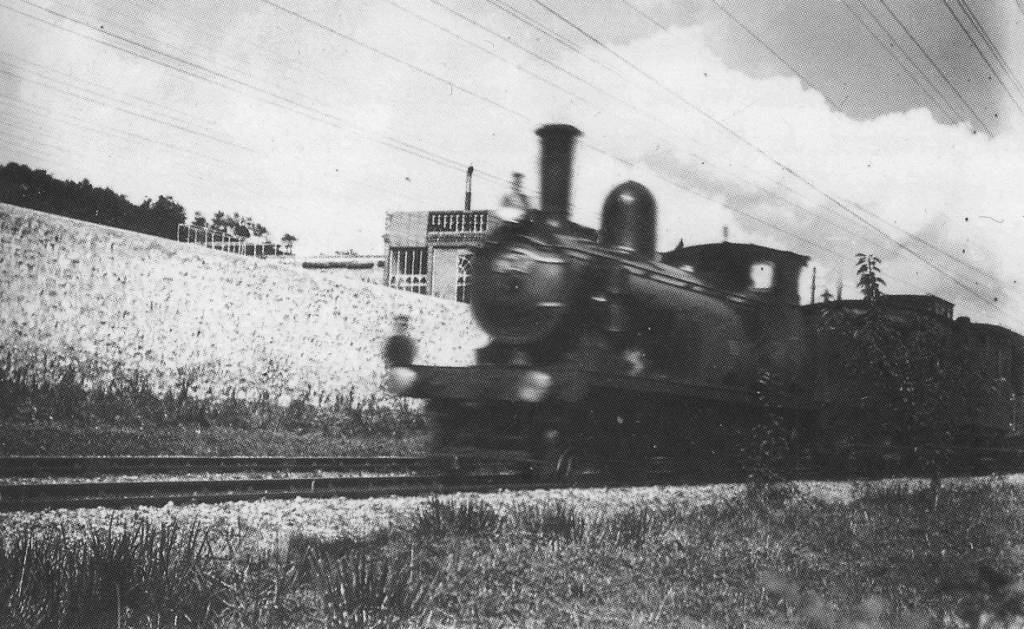

Fig. 11 : Un train à la fin du XIXᵉ siècle.

(Photographie d’Émile Zola.)

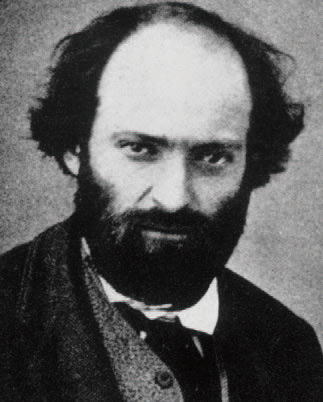

Fig. 12 : Paul Cézanne, vers l’âge de trente-deux ans, vers 1871.

(Photographe inconnu.)

Il est remarquable que cette lettre de Cézanne ait été écrite seulement six mois après l’ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Aix à Marseille — comprenant le pont mentionné ci-dessus — le 15 octobre 1877. De plus, cette lettre représente le premier document connu dans lequel Cézanne, alors âgé de trente-neuf ans, se réfère à la montagne Sainte-Victoire comme à un « motif ». C’est vers 1878 qu’il commença sa célèbre série de tableaux consacrés à cette montagne.

Il est donc hautement probable que les peintures de la série Montagne Sainte-Victoire aient été inspirées par l’expérience visuelle de Cézanne alors que le train franchissait le pont ferroviaire au-dessus de la vallée de l’Arc. Cézanne déclara que le paysage vu d’un train en marche était beau, et cette sensation esthétique se reflète, d’une manière ou d’une autre, dans sa peinture.

Bien sûr, Cézanne ne fit pas de croquis exact du paysage visible par la fenêtre d’un train en mouvement. Néanmoins, du point de vue de l’assimilation de la vision moderne dans la créativité artistique, il est important de reconnaître que Cézanne peignit des paysages naturels en appliquant un nouveau mode de perception — un mode inspiré par le voyage en train et conservé même après qu’il eut quitté celui-ci.

C’est un fait historique : le chemin de fer, devenu courant au XIXᵉ siècle, provoqua une révolution de l’expérience visuelle dans la vie quotidienne. Bien que le paysage vu depuis un train en marche passe aujourd’hui presque inaperçu, les images qui étaient totalement nouvelles pour Cézanne furent réalisées dans son art. En conclusion, Cézanne joua un rôle d’une importance frappante en tant que témoin et chroniqueur de la transformation de la perception visuelle dans l’histoire de l’humanité (fig. 11–12).

References

[1] Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes, tome II (1828-1839), Paris: Robert Laffont, 1991, p. 421.

[2] Benjamin Gastineau, La Vie en chemin de fer, Paris: E. Dentu, 1861, p. 31.

[3] Jules Claretie, Voyages d’un Parisien, Paris: A. Faure, 1865, p. 4.

[4] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 165.

Fig. 11 is quoted from Émile Zola, Photograph, Eine Autobiographie in 480 Bildern, herausgegeben und zusammengestellt von François-Emile Zola und Massin, München: Schirmer/Mosel, 1979.