フランス、スイス、アメリカなど世界各地に拠点を持つギャラリー「セイソン&ベネティエール(Ceysson & Bénétière)」が2025年5月に東京・銀座にオープンしました。毎回、絶好調な展示を開催しております。2025年12月27日まで開催中の「レイチェル・タラヴェキア―Heaven Sent」もあまりの素晴らしさに心底から魅了されました。

「Un Petit Coup」

まずは、レイチェル・タラヴェキアの公式HPを見てみました。1995年生まれのアメリカ人アーティストですね。HPの「Work(過去の作品履歴)」は、2021年から始まっています。作品は、濃厚な暴力性をたたえたものが非常に多いです。

殺人、殺害、暴行を示唆するような小道具が、浴室、化粧室、ベッドルーム、居間といった身近でどこか懐かしい空間内に配置されています。色彩で一番目立つのは、赤。続いて青でしょうか。「どす黒い」という言葉をもじれば、「どす赤い」「どす青い」感じのやや毒々しさを感じさせる色彩です。

レイチェルの作品において、暴力は示唆されるだけで、そのものずばりの瞬間が描かれることは少ないです。2025年の作品「Lucid Dreaming」では、高級そうな手袋を包丁が貫通している様が描写されていますが、掌そのものが包丁で損傷を受けているのではなく、あくまでも手袋という点がミソなのです。

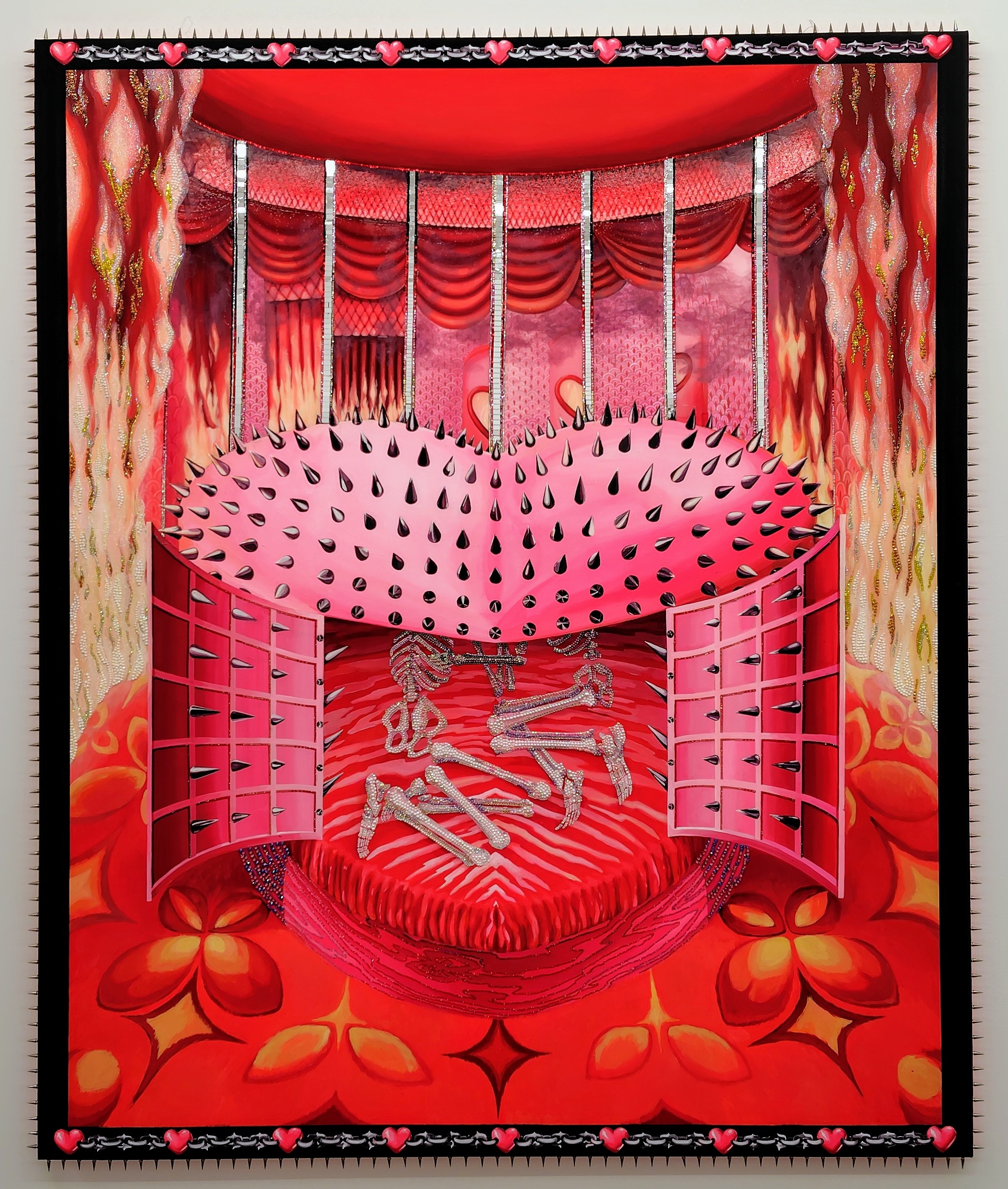

「Suitehearts」

これから本当に起こる(かもしれない)惨劇をにおわせつつも、決して惨劇そのものは描かず、暴力の匂いをどす赤く、美しく描くのがレイチェルの真骨頂です。彼女は暴力的な設定を帯びた画面を瞬間的に真空パックに閉じ込めて、暴力がこれ以上でも、これ以下でもなく、まったく進退しない状態を人工的に作り上げ、暴力の中に潜む美学、甘美な美しさだけを永久に定着しようと試みているのです。これを言い換えるならば、暴力に対して、“審美的傍観者”を決め込んでいるといってもいいでしょう。

けんかの際に、相手に甚大な被害(損傷)を与えるためのナックル(メリケンサック)は、美しく荘厳されたオブジェと化しています。彼女の世界観の中では、残虐な戦闘で用いられるグッズが仏像の持物のように処理されているのです。斧、弓矢、宝剣、宝戟(ほうげき)、金剛杵(しょ)といった明らかに武器を持った仏像はたくさんいますよね。でも、私たち日本人は、仏像にそこまで暴力性を覚えません。ここで使われている武具は、あくまでも魔性や迷いや煩悩を断ち切るためのアイテムだからです。

レイチェルの場合は、「ファイナルファンタジー」「キングダムハーツ」といったビデオゲーム作品に登場する宙に浮かぶ武器やアイコンといったゲーム的モチーフから強い影響を受けて、制作しているそうです。なるほど、仏教世界も壮大なゲーム的世界と言えるかもしれないので、レイチェルの戦闘用具を見て、筆者が仏教を想起したのも実は自然なことなのかもしれません。

銀座の会場内に展示されたのは、ほとんどが2025年に制作されたばかりの新作です。「Un Petit Coup」(2024年)は浴室の中にディスコボールが輝き、さらに真珠を抱いたアコヤガイまで描かれています。それぞれの画題に関連性はないはずなのに、なぜか統一感を覚えます。場違いな雰囲気が作り出すハーモニーのようなものでしょうか?

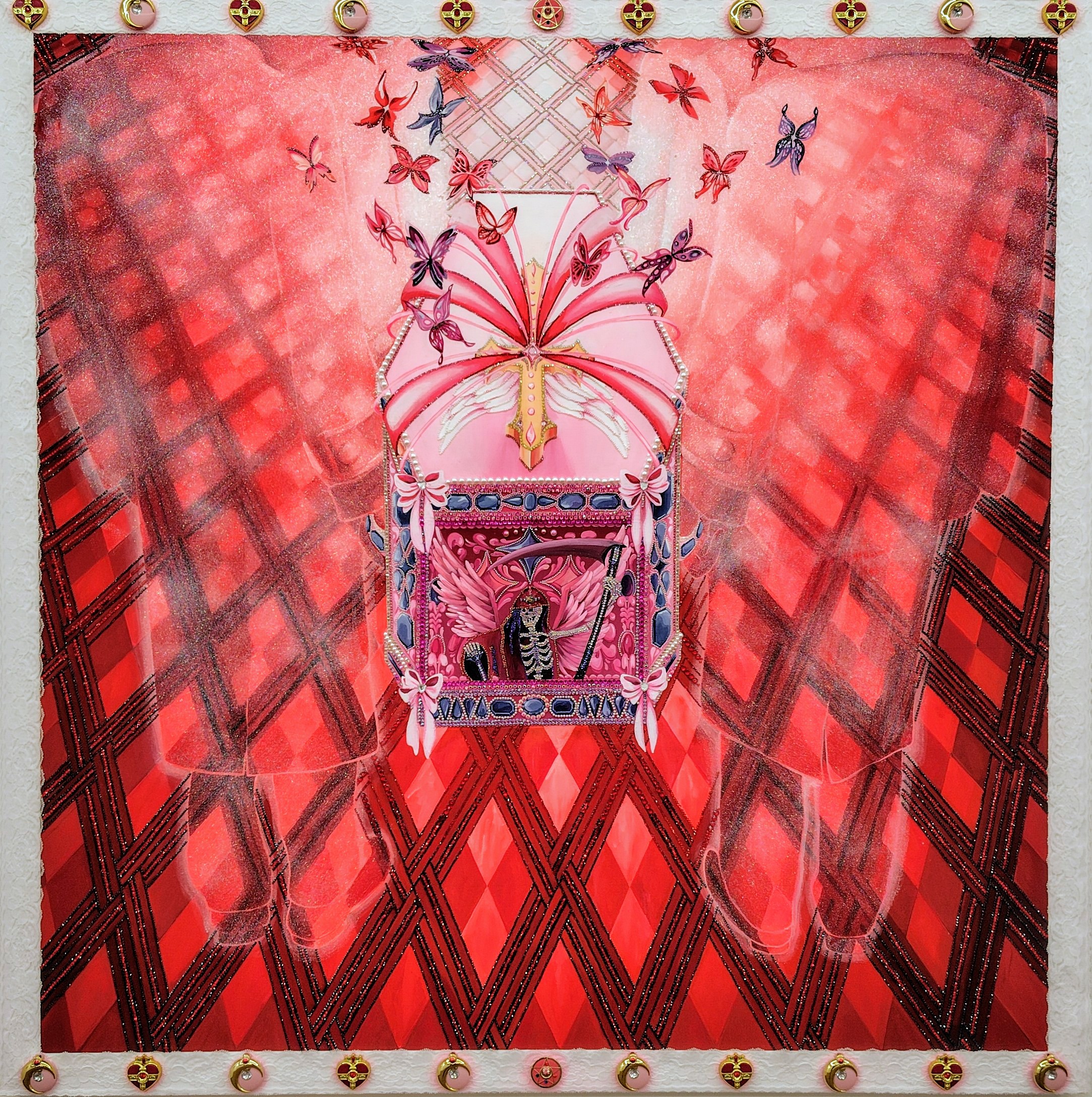

「Transformation Sequence」

「Suitehearts」はハート形のベッドと拷問器具「鉄の処女(アイアン・メイデン)」とがダブルイメージで描かれ、2体の骸骨が炎に包まれながら抱擁している姿を見ることができます。蝶に囲まれた棺の前に輪郭だけで立ち尽くす2人の人物が相当怖いのが「Transformation Sequence」です。ゴシック聖堂の建築がビデオゲームの世界観と融合した作品が「One Winged Angel」。画中のステンドグラスに施されたトランプのハートやスペードのマークが目を射抜きます。

ラインストーン、レース、鎖、レースといった素材がふんだんに使われている作品ですが、「フェミニン」な雰囲気というわけでもないのも特徴でしょう。安易に他者からアイデンティティを規定されることを嫌い、マスキュリンでもフェミニンでもない、暴力反対でも暴力賛成でもない、どこでもない、どこにもない唯一無二の世界観をレイチェルはアート作品として提示しているのです。

「One Winged Angel」

赤と青の乱舞、夢見るような雰囲気、美しいまでの暴力性…こういった要素、どこかで見覚えがあるぞと思い、過去の記憶を懸命にたどって突き当たったのが、イタリアの映画監督ダリオ・アルジェント(1940年生まれ)でした。「サスペリア」(1977年)、小さいときに映画館で見て、おしっこちびりそうなくらい怖かったです。筆者は、レイチェルさんにお会いしていませんが、もしお目にかかれる機会があったら、「ダリオ・アルジェントが好きなんですか?」といの一番に聞いてみたいです。ホラー映画好きな筆者ともしかしたら、話が盛り上がりそうな気がしました。

考えてみれば、我が国の歌舞伎でも「東海道四谷怪談」「女殺油地獄」など凄惨な描写がバンバン出てくる演目がありますよね。でも、これらの演目が「殺人礼賛(?)で不謹慎だ」と糾弾する声をあまり聞きません。日本人は、ある種の殺害シーンを美学的に受容する国民のようなのです。暴力と甘美は紙一重な部分がありそうです。

今展が日本では初開催ということですが、初めてとは思えないくらい「懐かしさ」を覚える作品群でした。我が国発祥のファッションスタイル「ゴスロリ(ゴシックロリータ)」は海外にも影響を与えたことで知られます。レイチェルの作品には、このゴスロリの人々を引き付けてやまない磁場のようなものが感じられます。ゴスロリの方は絶対気に入りそうなので、ぜひ鑑賞しに行ってほしいです。(2025年12月14日17時17分脱稿)