野村仁《北緯35°の太陽:豊中》(1986–1988) 撮影:表恒匡 協力:アートコートギャラリー

●はじめに

筆者は、ニューヨーク在住の美術史家・富井玲子(Reiko Tomii)から、河原温(1932–2014)が所有していた色彩論文の解読を依頼された。その内容を調査し、論文を収集した経緯、「日付絵画」との関係について仮説を提示した[1]。さらに、河原が所有していた論文をめぐって、富井に加えて、神経生理学者の小松英彦名誉教授(生理学研究所)、神経美学者の石津智大教授(関西大学)と対話を重ね、「日付絵画」に塗られた色は、都市の緯度と大気の色温度が関わっていると推論し、それは「地球に注ぐ光のカラーチャート」だったのではないかと仮説を提示した[2]。

本稿では、来日した富井と対話を重ね、さらに推論を推し進める。それはエドウィン・ハーバート・ランド(Edwin H. Land, 1909–1991)の写真史における位置付けを踏まえた、野村仁の作品との関係である。

●ランドと写真史

河原が所有していた9種類の色彩論文は、ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)やミシェル・シュヴルール(Michel Eugène Chevreul, 1786–1889)、あるいはバウハウスで教鞭をとったヨハネス・イッテン(Johannes Itten, 1888–1967)やヨーゼフ・アルバース(Josef Albers, 1888–1976)といった文化・芸術に関するものではなかった。

「色の恒常性」を研究したランドの研究に関するものが主であった。それは光源が変わっても物体を特定できる人間の知覚の謎に迫るものだ。それは現在、ホワイトバランスや色補正の技術として、画像編集ソフト、カメラ、現代ではスマートフォンなどにも取り入れられている。ランドはインスタントカメラを開発し、ポラロイドを創業したエンジニアであり、起業家といってよいだろう。ランドの研究は実験心理学的なものであるが、その実験道具はフィルムカメラやカメラ用フィルター、写真、プロジェクター、色補正用のテストチャートなどカメラの周辺機器であり、知覚の謎を解明することが主ではなく、カメラやフィルムの性能向上が目的であったと考えるのが自然であろう。

おそらくランドが抱いた根本的な疑問は、写真と人間の脳の違いである。もちろんカメラは単眼で、人間の眼は両眼であるという違いはあるし、撮影された写真ほど人間は克明にその瞬間を記憶することはできない。また、エドワード・マイブリッジ(Eadweard Muybridge, 1830–1904)による連続写真によって、はじめて馬の走り方が解明されたように、人間はある速度以上のことを正確に判断できない。高速度の知覚も、写真が登場してから、社会を大きく変えた要素であろう。

印象派以前の時代ならば写真の登場は衝撃的であるし、現在のAIのインパクトのように、肖像画家の職業が奪われることを多くの人が直観しただろう。画家は当然、写真ではない表現をしなければならない。その際、差異化する武器となったのは色彩である。色彩は、古代ギリシア以来、線描より劣位に置かれていたが、ルネサンス以降に確立された線遠近法が、写真の登場によってその理念が文字どおり実現されたことによって、俄然注目を浴びるようになる。また、写真と同様に化学の発達によって、多くの染料・顔料が合成的につくられ、チューブ入り絵具が開発されたことで、長時間、戸外で制作できるようになったことも大きい。

しかし、カラー写真も発明され普及するようになると、色の再現も人間よりも写真が優れているという事態が生じる。最初にカラー写真が発表されたのは1861年、スコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェル(James Clerk Maxwell, 1831–1879)と写真家トーマス・サットン(Thomas Sutton, c.1819–1875)によるものである。それは1855年にマクスウェルが提唱した三色分解の原理(後の加法混色の原理)に基づくものだ。また、1857年に、マクスウェルは、当時開発されたばかりの線形代数(Linear Algebra)の概念を用いて、ヤング=ヘルムホルツの三色説(Young-Helmholtz theory)の数学的な基礎を確立している。

この写真は、赤・緑・青の3色のフィルターを使って同じ被写体(タータンチェックのリボン)をそれぞれ白黒写真で撮影し、ガラス(写真乾板)にプリントし、それらをスクリーンに投影して重ね合わせることでカラー画像が再現された。ただし、当時の写真乾板は赤や緑の光に対する感度が低かったため、実際の色再現は不完全だった。とはいえ、網膜には赤、緑、青に応答する3つの光受容体があり、3つの刺激の比率によって色が再現されるという、イギリスの物理学者トマス・ヤング(Thomas Young, 1773–1829)とドイツの生理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz, 1821–1894)による三色説を実証することになった。

1877年にはルイ・デュコ・デュ・オーロン(Louis Ducos du Hauron, 1837–1920)が「減法混色法」によるカラー写真のシステムを開発し、ネガ・ポジ法による最古のカラー写真プリントを発表する。1890年代には、フランスのリュミエール兄弟(Auguste Lumière, 1862–1954; Louis Lumière, 1864–1948)が「オートクローム」というカラー乾板を発明し、商業的なカラー写真を発売した。1935年にはアメリカのイーストマン・コダック社が、最初の実用的なカラーフィルム「コダクローム(Kodachrome)」を発売し、一般に普及していくことになる。画家はその間、キュビズム、シュールレアリズム、抽象画へと移行し、単眼の写実表現から離れていく。

ランドは1947年にアメリカ光学学会で世界初のインスタントフィルムを実演し、1948年には世界初のインスタントカメラ「ポラロイド・ランド・カメラ」(Model 95)を発売する。それは撮影後、セピア色のプリントを約1分で生成するもので、撮影してからフィルムを現像してプリントするというタイムラグがあったフィルム写真とは異なり、すぐに見られる画期的な写真であった。その感覚は今日のスマートフォンに近い。また、この正方形と白枠の形式はインスタグラムに継承されており、一つの美学をつくったといってもよい。

しかし、写真の色再現が容易になったとしても解けない問題があった。それが「色の恒常性」である。例えば、テーブルの上にあるコップの色(表面反射率)は、朝から晩にかけて徐々に変化していくが、それが同じコップの色であると人間は認識している。しかし、朝から晩までカメラで撮影し続けたなら、写真の色は少しずつ変化しているだろう。それをなぜ人間は同じ物体の色であると同定できるのか。その謎は、人間の眼ではなく脳にあるとランドは考えた。

ランドが最初に発表した「二原色による重ね投影実験(two-color projection experiment)」では、自然画像を赤系と緑系のフィルターを通して別々にモノクロポジフィルムで撮影し、その2つの画像をスクリーンに重ねて投影することで、観察者がフルカラーに近い色を知覚するという実験を行っている。このプロセスは、マクスウェルとサットンによるカラー写真の実験に似ている。異なるのは青のフィルターの写真がないこと、赤系フィルターで撮影した方は赤のフィルターを付けた赤色光で投影し、緑系フィルターで撮影した方はフィルターなしの白色光でスクリーンに重ねて投影していることである。それはそれまでの三原色理論を覆す、赤色だけの変化、実質的には二種類の輝度の変化を記録した情報を重ねるだけで、眼ではなく脳で色が再現されることを示したのだ。

1964年にアメリカン・サイエンティスト誌に発表した “The Retinex”(Vol. 52, No. 2)では、「モンドリアン風」の幾何学的な色パッチを用いた図形に対し、3台のスライドプロジェクターを用いて赤・緑・青の異なる波長域の光を投影する実験を行っている。その際、対象面上の観察点の局所的な分光分布が同一であっても、知覚される色はその点と周囲領域との相対的な輝度比に起因すると実証している。

こうして、ランドは輝度比に反映される照明条件の変化を安定化させ、固有の色を同定する機能が脳にあることを突き止め、網膜(Retina)と大脳皮質(Cortex)を合わせた造語による「Retinex」という理論を提唱した。その後、神経生物学者、セミール・ゼキ(Semir Zeki, 1940–)らによって、光の差分をとり、色を安定的に取り出す脳の機能は、現在、後頭葉腹側の「紡錘状回(fusiform gyrus)」や「舌状回(lingual gyrus)」などで行われていることがわかっている。ランドは脳の働きの一部を解明し、その成果によって写真を人間の眼(と脳)に近づけたのだ。

●「日付絵画」における事実と推論

河原もまた、ランドの研究を通して、このような脳の働きに関心を持ったに違いない。ただし、問題はそれが「日付絵画」にどのように反映されているかである。河原が「日付絵画」は色彩論を勉強しなければならない、と富井に語ったことから考えれば[3]、ランドの色彩理論と何らかの接点があるはずである。先にランドの理論を知ったのか、後で知って共通の問題意識があると発見したのかは議論の余地があるが、確実な関係性はある。つまり「色の恒常性」がテーマとなっている。これが事実①である。

事実②は、「日付絵画」は1枚1枚単色で描かれているが、まったく同じ色ではなく微妙に変化していること。また、地域別・時代別に色が変化していることである。事実③は、「日付絵画」は1日のうちに描かれていることである。

これらから導かれる筆者の推論は、「日付絵画」は、その場所の光の変化を反映しているということである。ただし暗い絵画は夜の光かもしれない。太陽光による照明条件は、緯度・季節・時間などによって異なる。その光の変化を1枚の絵画に定着させること。1日の色はある一定の持続した時間の中で固定化する。さらに、その場所で描かれた絵画の色を展示すると、それらの色は微妙に変化している。それは鑑賞者の側が「色の恒常性」を働かせて、色を同定化する。最終的に世界中の、地球全体の光の色を絵画として表そうとしたのではないか。現段階では、これが「日付絵画」に隠されたメッセージの一つと考えている。

これは河原が世界中を移動していたこと、最初にメキシコに滞在していたことと無関係ではないと思っている。メキシコは当然ながら緯度が低く、日差しが強い。ルイス・バラガン(Luis Barragán, 1902–1988)のような彩度の高い壁面で構成する建築家は典型的であるが、北川民次(Tamiji Kitagawa, 1894–1989)、藤田嗣治(Léonard Tsugouharu Foujita, 1886–1968)、岡本太郎(Tarō Okamoto, 1911–1996)など、メキシコの風土や文化に触発された日本の芸術家も多い。ヨーロッパから移住したヨーゼフ・アルバースも頻繁にメキシコに通い、コントラストの強い色面の幾何学的絵画を確立させた。

印象派からポスト印象派、フォーヴィスムといった鮮やかな色彩表現への変化は、画家の移動と連動している。北フランスから南仏、北アフリカ、南の島々といった低い緯度の土地への移動、強い日差しによって画風が変わっていく。河原もまたその系譜にあるかもしれない。メキシコを皮切りに、世界中を移動した河原なら、その地域の光の変化に気付かないわけがない。「日付絵画」はコンセプチュアル・アートとしての側面を持っている一方で、そのような絵画の歴史の延長線上にある。

そしてもっとも重要なことは、それは抽象画やミニマル・アートではなく、光を写実的に表現している可能性があることだ。それは脳だけの作品ではなく、ランドの「Retinex」理論のように、眼と脳が一体化した作品といえるかもしれない。

●野村仁と河原温

「ACG Reflections 2: 移行のメソッド -川田知志、野村仁、村上三郎-」展 展示風景 撮影:表恒匡 協力:アートコートギャラリー

ランドによる写真における探求と河原温の「日付絵画」は、一見何のつながりもないように見えながら、実は深いところで結び付き、それは「地球に注ぐ光のカラーチャート」ではないか、という大きな仮説を導き出した。それは単なる仮説に過ぎないともいえるが、先日、大阪にあるアートコートギャラリーで開催された展覧会「ACG Reflections 2: 移行のメソッド -川田知志、野村仁、村上三郎-」[4]で野村仁(Hitoshi Nomura, 1945–2023)の作品を見たとき、ハッとさせられるものがあった。

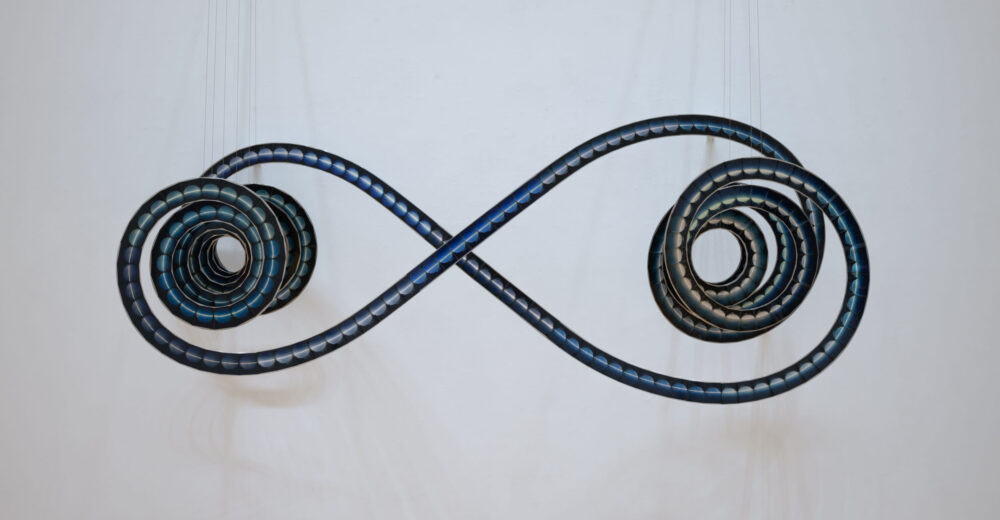

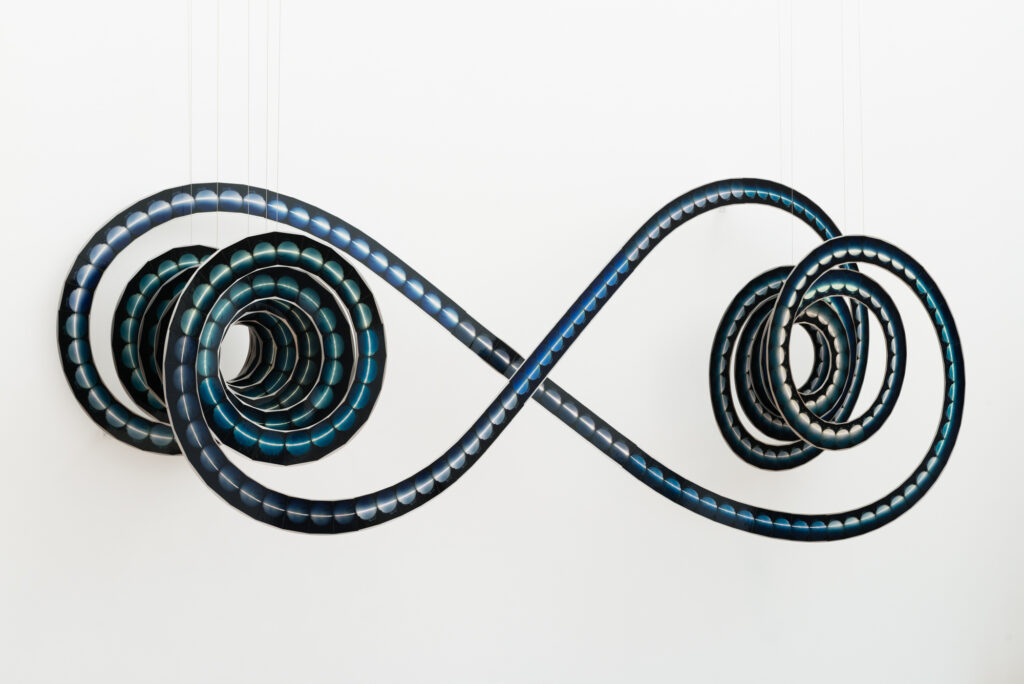

野村は、科学的な思考と宇宙全体にまで広がる想像力が結び付いた作家である。なかでも、その初期から写真や映像といった観測装置が重要な役割を果たしている。私が展覧会で見たのは、1日の太陽の軌跡を長時間露光で撮影し、その曲線をつなげて1年間をつなげた作品《北緯35°の太陽:豊中》(1986–1988)シリーズの1作である。写真の中央を横切る太陽の軌跡は春分と秋分の日は直線であるが、夏至と冬至に至る過程で弧を描くようになる。それらをつないでいくと、螺旋を描きながら、全体として無限大のような形になるという神秘的な作品だ。筆者が見た作品は、1986年から大阪府豊中市にあったアトリエの屋上から撮影されたものだった。

野村仁《北緯35°の太陽:豊中》(1986–1988) 撮影:表恒匡 協力:アートコートギャラリー

1枚1枚の写真には、まさに太陽と空の一日の光の色が写し出されている。冬至に近づくにつれ空の色は薄くなり、夏至に近づくにつれ深く濃くなっていく。そこには、地球の公転によって太陽からの距離が遠くなると空が高くなって薄くなり、近くなると濃くなるという、私たちの素朴な経験が可視化されている。

それを見て、もし河原温が1日の光を1枚の絵として描いていたならば、そのコンセプトは近いように思えた。カタログを見ると、同じ手法による《赤道上の太陽》と《北緯65°の太陽》が掲載されていて、さらに驚いた[5]。《赤道上の太陽》は空が赤く、《北緯65°の太陽》の空が青かったため、「日付絵画」を強く想起させられたからだ。しかし、それは実際の空ではなく、プラネタリウムで撮影したもので、空の色はわかりやすくするために決められたものだという。

河原温は、1日をほぼ単色で表していることから、1日の光の恒常性を図っているとも思える。さらに同じ場所で微妙に異なる何枚かの作品を描いているので、それらを並べると、数日間の光の恒常性について私たちの脳が働く。さらに全体を並べたら、地球全体の光の恒常性について私たちの脳が働くことになる。

その場合、物理的な光の痕跡を記録する写真を用いて、1つの場所で365日撮影するという手法の野村と、世界中の場所を移動し、そこで何らかの光の色をアクリル絵具で塗るという河原の手法は異なる。しかし、地球に注ぐ光が場所や季節によって異なると同時に、それを同じ場所だと認識する恒常性を探求しているという点では、両者は同じ方向性を向いているように思える。

河原と野村に直接的な接点があったかはわからないが、アートコートギャラリーのオーナーによると、野村は河原に対して好意的な評価をしていたという。また、没後、野村の資料の中から河原の展覧会の資料 も出てきたということなので、何らかの関心があったことは間違いない。

特に戦後のアヴァンギャルド芸術の流れが1970年を境にミニマル・アートやコンセプチュアル・アートへと転換する時期において、写真や映像が果たした役割は大きい。野村のように行為や現象を記述するために写真や映像が数多く使用された。また、日本のアーティストは、西洋のようにキリスト教的世界観を解体するものとして登場した望遠鏡や写真を、むしろ前近代的な感覚、アニミズム的な感覚と融合する形で科学的な発見や観測装置を取り入れたところに、その特徴があるといえる。

河原もまた、人生を記録し、瞬間であり永遠である時間を、科学的な思考と道具を用いて、ある種の宇宙観として絵画に残したのではないだろうか。

[1] 「河原温の「日付絵画」と20世紀の「色彩論」」『美術評論+』美術評論家連盟、2025年7月28日。

https://critique.aicajapan.com/12318

[2] 「河原温の「日付絵画」とランドの「レティネックス理論」をめぐる対話篇——地球の視覚経験と色の恒常性」『美術評論+』美術評論家連盟、2025年9月3日。https://critique.aicajapan.com/13026

[3] 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :DIYオペレーション――シカゴ大学編『アートアニュアルオンライン』2024年05月24日。https://www.art-annual.jp/column-essay/essay/79835/

[4] 「ACG Reflections 2: 移行のメソッド -川田知志、野村仁、村上三郎-」アートコートギャラリー(2025年8月19日~ 9月20 日)

[5] 野村仁『見る 野村仁:偶然と必然ノフェノメナ』赤々舎、2006年、pp.58-59