自在空間ArtStep

山下和也個展「翅翅(しし)」

会期:2024年6月22日~30日

会場:自在空間ArtStep

私たちは文字を読むとき、それが印字されている紙の存在は意識しない。いや、正確には意識していて、そこに紙の厚さや薄さ、あるいは手触りの良さや悪さ、反射や汚れ、印字の大きさや小さを感じているが、それを感じた瞬間に文字が読めなくなる。本もまた同様である。本の大きさ、厚さ、紙の開きといったものを意識すると、文字の認識の邪魔になる。だからこそ、紙や本はできるだけ「透明」になるよう設計されてきたともいえる。本を読むことは起きならがにして、夢を見ているようなものだろう。

2024年6月22日から30日まで、自在空間ArtStepで開催されている山下和也の個展「翅翅(しし)」は、その逆に紙や本の存在が前景化し、別の形になる展覧会である。本と蝶の形態が似ていることをなぞらえて、読書といった想像力の飛翔と、地域が持つイマジナリーな風景の飛翔による作品が並べられている。

というのも会場は、生田神社に隣接する繁華街の東門筋にあり、鎮守の森のある生田神社には実際の蝶がいるが、同時にいわゆる「夜の蝶」のいる地域でもあるからだ。自在空間ArtStepも、ホワイトキューブのギャラリーというよりも、バーなどの居抜きのスペースなのか、壁面や天井は特徴的な意匠が残る。

また中国や日本の古い書物の装丁の様式に「胡蝶装」というものがあるという。印刷あるいは書写した紙を1枚ずつ縦に二つ折りにし、何枚も重ねて、各葉の折り目部分に糊を付けて密着させて1冊にする方法だが、文字のある部分は弧を描いて開くため、蝶が翅を広げたように見えるとことに由来する。

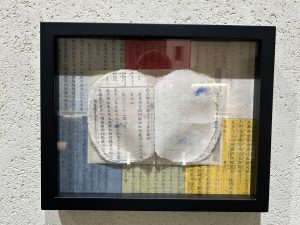

「文蝶」シリーズ

そこで山下は、蝶に関する古今東西の文献を和紙(古紙)などへデジタルアーカイブから複写し、胡蝶装で綴じた作品を制作した。もちろんそこには荘子の著した「胡蝶の夢」もある。「胡蝶の夢」は、中国、日本で多くの書籍となり、人々の想像力を刺激したといってよい。

《文蝶(「荘子」-胡蝶の夢)》(2024)

《文蝶(「万葉集」-梅花歌三十二首并序》(2024)

《文蝶(「源氏物語」第24帖【胡蝶】》(2024)

《文蝶(生物から見た世界」ーユクスキュル著,クリサート著,日高敏隆訳,羽田節子訳》(2024)

さらに、『万葉集』、『源氏物語』第24帖(胡蝶)、日高敏隆『蝶はなぜ飛ぶか』、ヘルマン・ヘッセ『蝶』、ユクスキュル『生物から見た世界』と続く。文学や生物学などに登場する蝶に関する部分を再編し、胡蝶装で綴じられている。それぞれ背景に継いだ紙を敷き詰め、日本画材の顔料や染料、胡粉、切紙、切箔、墨流し、紙継、天然緑青などの伝統技法を用いている。さらに、そこにパステルやクルミインク、書籍紙など今日使われている画材も混ぜている。小さな印字を何とか判読できるものもあるが、すぐに読めなくなりその「夢」から覚めてしまう。そうすると、さまざまな素材を使い、繊細な質感の差に気付く。時には蝶のコラージュやドローイングが描かれたりして、書かれている内容が別の形に置き換えられ「夢」が現実になっているのだ。

山下が、さまざまな古典技法や素材が使える理由は、そのユニークなキャリアにある。山下は、京都嵯峨芸術大学短期大学部美術学部美術学科専攻科二次元表現コース日本画古画研究工房(現在は嵯峨美術大学)を卒業後、同附属研究所の研究生を経て、文化財修復などの仕事に従事しながら制作を続けている。さまざまな古典技法は、文化財修復の仕事をする中で身に着けたという。関西という文化財が豊富にある地域で、具体的な修復で得た技法が、「日本画」から外れた新しい表現を生んでいるといえる。

「日本画」には、わたしたちが根差している技術は果たして「伝統」に根差しているのか?という問題を常に抱えている。半分は伝統に根ざしているし、半分はつくられたもの、というのが正解かもしれない。というのも、「美術」という言葉や概念自体が、ウィーン万博の時に「ファインアート」の訳語として生まれたものであるし、その際、多くの工芸から西洋的なファインアートの概念に相当するものだけがより分けられている。

「日本画」は、西洋画に対置するものとして、フェノロサや岡倉天心によってつくられ、多くの流派から統合されたものの、文人画のような書が入るものは排除されているし、同じく墨を使う水墨画もそこには入らない。そこで書と画を分けない日本の「伝統」は大きく切断されているし、実際、美術大学で書が正式なカリキュラムになっているところはほとんどない。

現在、「日本画」として描かれている作品は、花鳥風月のような伝統的なモチーフはあるものの、被写体はバラエティに富んでいるし、抽象画と言えるものも多い。そうなると、日本画を規定するのは、もはや画材しかないのではないかと言われる始末である。しかし、その画材ですら、天然顔料ではなく、ガラス体質と金属酸化物を混合した新岩絵具が登場して以降、伝統的とは言い難い。

いっぽうで、そもそも日本画(あるいは日本の洋画も)は、文化の混交によって生まれた「クレオール」であるという指摘はある。近年、「日本画」を巡る再解釈は盛んになっているように思う。そして、様式や画材といった幾つかの分裂した要素が結びつけられた「日本画」から、積極的に外れた表現も見られるようになってきている。山下の方法も、従来の「日本画」にはまったく収まらず、明治以降の美術教育が捨ててきたものを、現在の表現に活かしたといってよい。

「音符蝶」シリーズ

奥の広い空間の片面には、童謡『ちょうちょう』とテーマにし、胡蝶装を使用した作品が展示されている。明治時代につくられた『小学唱歌集』に掲載されていることから、日本の歌と思っている人も多いと思うが、原曲はドイツの古い童謡『Hänschen klein』(幼いハンス)であり、子供が旅をして帰ってくるストーリーだった。それがアメリカで船を漕ぐ歌詞になって、日本に紹介され、日本では蝶の歌詞が当てられた。戦後、皇室賛美と取られる歌詞が改作されたり削除されたりして、現在の形になったという。またフランス、南アフリカ、イスラエルなどでも紹介されており、ドイツの原曲と同じ内容の歌詞だが、インドネシアでは「私の人形」であり、朝鮮・台湾では日本統治の影響もあってか「ちょうちょう」だという。それを考えると、歌詞(文字・意味)はまったく恣意的なもので、音楽と別構造をしていることが見えてくる。

《音符蝶3》(2024)

山下は、そのような同じ曲なのに国や時代によって変わる「歌詞」をテーマに、書籍紙とシコクペーパー、古紙に印刷し、『ちょうちょう』の楽譜の主旋律と副旋律を切り抜いて、胡蝶装で綴じた。黒は印刷インクの色であるが、紙の種類が違うため微妙な質感の変化がある。切り抜かれた楽譜の裏側からも見えるが、そうなると旋律としては逆方向になるので全く違うものになる。さらに1つずつの音符が手仕事で切り抜かれており、意味としての音や記号に微妙な差異が認められる。これも音楽、音符もまた、見る角度が異なると、見えてくるものが異なることの隠喩である。あるいは、ユクスキュルのように、動物によって捉える知覚が異なる「環世界」を示唆するといってもよい。背景の台紙には墨流しが用いられており、縦に6枚の横長の線を継ぐことで、境目が五線譜になっている。楽譜の紙や五線譜も、歌ったり楽器を弾いたりするときは消えている存在でもある。

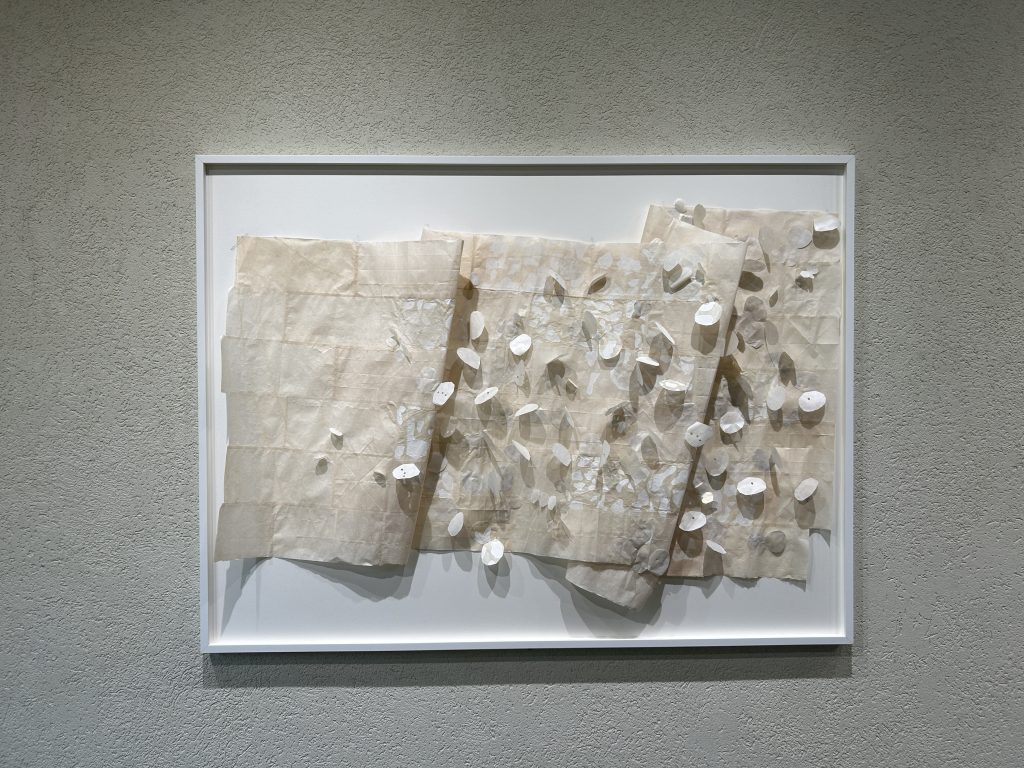

「蝶の軌跡」シリーズ

反対の面の壁には、2枚の大きな作品がある。ほとんど白でつくられた作品は、生田神社をテーマにしたのであり、台紙を五線譜状になるよう6枚の紙を縦に継いで、蝶のような(楕円や多角形が二つ折りにされた)形状の紙を貼ったり、生田神社の木漏れ日の模写から形状を作ったステンシルで、雲母を塗ったりしている。雲母は、「蝶」の面にも塗られており、風に吹かれて実際にひらひらすると同時に、キラキラして蝶が飛ぶようにも、木漏れ日のようにも見える。

《蝶の軌跡(生田神社)》(2024)

もう一枚は、東門筋をテーマにしてもので、こちらは黒と白をベースにつくられており、墨流し、揉み紙、折り紙、墨染、印刷など広義のインクで加飾された継紙(台紙)に、白と黒の蝶の翅状の紙が貼られ、こちらも蝶が飛ぶような様子と同時に、木漏れ日とは異なる夜のネオンのようなコントラストをつくっている。「ちょうちょう」の楽譜も四角のネウマ(音符)で切り抜かれ、窓のようであり、全体として巻物のように長い形状に穴が空いた様子はオルゴールの楽譜のようでもある。さらに、台紙には東門筋の街路が背景に紙で図示されている。細い帯状の和紙による線により街路がなぞられているが、これは修復の際に亀裂部分を補強する折れ伏せという手法を用いている。

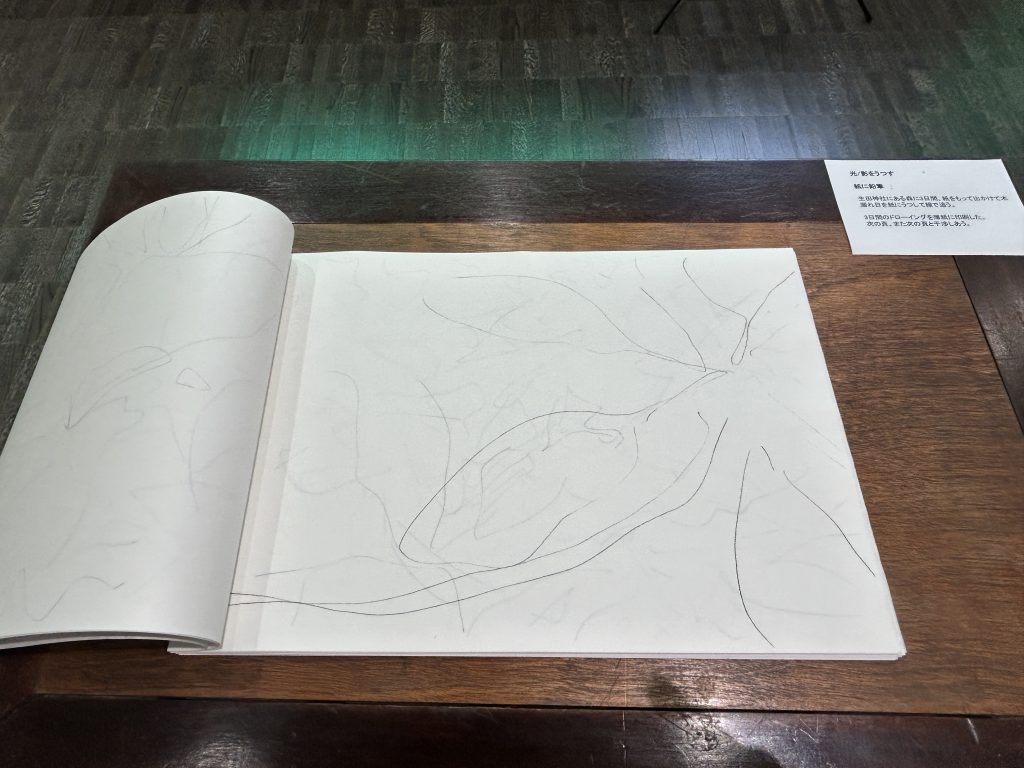

《光/影をうつす》(2024)

山下は、今回、生田神社に通い鎮守の森の木漏れ日を3日間通いドローイングしたとのことだが、もちろん秒単位で変化し揺れるごく木漏れ日を正確に描くことはできない。そのため雲間に隠れて見えなくなってしまったら次のドローイングを行うというルールを決めて、何枚ものドローイングを描いている。今日において、変化の激しいものを手で描くことはほとんどないと思うが、認知を超えた変化を捉えようとするから、ユニークな効果もでる。それらは1日毎にまとめられた原画と3日分をまとめて薄紙に印刷したものがつくられ、後者は透けた線の重なりを通して、本来見えなかった光の軌跡が見えるようでもある。光の変化も、本来は人間の知覚が差分をとってあえて無視するように脳がつくられている(印象派はその差分を取らないように描いた)。

蝶の飛ぶ軌跡もまた追いかけることは難しい。人間の知覚を超えた動きであり、異なる環世界を生きているので、動きを予測することも難しい。そのような捉えられない蝶の形態や軌跡を通して、古今東西で想像し、編まれてきた本や文字、音符の背景を胡蝶装や紙、画材によって前景化し、異なる物質や質感として、展開したりする試みといえるだろう。

胡蝶装といった古典的な装丁方法を採用してはいるが、それ自体で読書することはほとんど不可能であるし、掛け軸や屏風といった日本的な展示形式ではない。また、近代以降の「日本画」といった範疇からも大きく外れている。あえて言うなら、日本の伝統技法を駆使したコラージュや切り絵といってもいいかもしれないし、新たな混合画法ともいえるだろう。

会場は正面に4つのガラス窓があり、一面がブラインドによって覆われているが、山下はわずかににブラインドを開いて窓から入る光を会場に取り入れている。4つの窓のうち3つは緑色のセロハンが貼られ、天候や時間帯によってブラインドを通して緑色の光が床や壁に入ってくる。

セロハンが貼られていない窓はビル越しに生田の森が見える位置の窓で、そこから光を迎える。生田神社の祭神は天照大神の和魂あるいは妹神とされているが、ブラインドを通して緑と黒のストライプが床や壁に現れ、日高敏隆が観察したアゲハ蝶にとって雌と認識されるストライプモデルが影向するという仕掛けになっている。

山下は、複雑な技法とプロセスを通して、本来消えている紙や画材を前景化させ、夢の中の蝶のように捉え難いものを実体化させているといえる。その薄紙のようなあやうい現実の中に、私たちは生きて、継紙しているのかもしれない。