はじめに

本章は、歴史的に忘れられた重要な二人の学者の主要概念を再考する。それは、ジョルジュ・フリードマンの「自然的環境と技術的環境」と、ヴェルナー・ゾンバルトの「近代技術の基本原理としての有機的自然の限界からの解放」である。この両者を再評価しつつ結び付け、改めて「近代技術的環境」という近代文明及び近代抽象絵画の成立の分析に有用な新しい概念を提唱する。

1 ジョルジュ・フリードマンについて

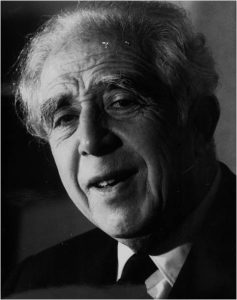

ジョルジュ・フリードマン

ジョルジュ・フリードマン(Georges Friedmann: 1902-1977)は、フランス・パリに生まれた社会学者である。パリ大学文学部及び高等師範学校(École normale supérieure)で、文学と哲学の学位を取得し、フランス国立工芸院教授、パリ大学政治経済研究所教授、高等研究実習院(École pratique des hautes-études)第6部門(経済・社会科学)教授、及び同部門のマス・コミュニケーション研究所所長等を務めた。1956年から1959年まで、国際社会学会の会長も務めている。1971年には来日もしており、1978年に76歳で亡くなっている。

学位論文は『ライプニッツとスピノザ』で、哲学的・人文主義的傾向の強いものであった。その後、1931年に助手として勤めたエコール・ノルマル社会資料センターで、師セレスタン・ブーグレの影響下に労働問題に関心を抱き、自ら機械工の訓練を受けるなどして労働問題を専攻し、フランスにおける労働社会学の草分けとなる。

1933年に、ナチスに閉鎖されたドイツのフランクフルト社会研究所がブーグレの援助により高等師範学校内にフランス事務局を設置した際には、レイモン・アロン等と共に助力している。また、1933年にアナール派の領袖リュシアン・フェーヴル(Lucien Febvre: 1878-1956)の知己を得て『社会経済史年報(Annales d’histoire économique et sociale )』の編集委員になり、1935年の「技術の歴史」特集号を始め同誌に数多くの論文を寄稿している。

また、フリードマンは1930年代初頭から反ファシズムの闘士としてフランス共産党とも連携している。しかし、1932年から36年にかけてソ連に3度長期滞在して実際の労働状況を調査した1938年の『聖なるロシアから社会主義ソヴィエト連邦へ』がフランス共産党に批判されて以後、同党とは袂を分かっている。

専門は労働社会学で、産業の機械化が人間の労働や余暇にどのような影響を与えるかの分析から出発し、晩年まで一貫して機械労働における人間疎外の問題を考察している。主要著作に、『ソ連及び資本主義諸国における機械主義の諸問題』(1934年)、『進歩の危機』(1936年)、『聖なるロシアから社会主義ソヴィエト連邦へ』(1938年)、『ライプニッツとスピノザ』(1946年)、『産業機械化の人間的問題』(1946年)、『人間的労働はどこへ行く?』(1950年)、『細分化された労働』(1956年)、『技術と人間』(1966年)、『力と知恵』(1970年)等がある[1]。

高等研究実習院ではフェーヴルと同僚となり、門下からは社会学者のアラン・トゥレーヌ、文明評論家のロラン・バルトやエドガー・モラン等が輩出している。しかし、学界上は反権威主義を貫き学問的出世を嫌ったため、没後は急速に忘れられた学者となっている。

なお、美術史学史上は、ジョルジュ・フリードマンに影響を受けた美術史家が、高等研究実習院の同僚で、同じ第6部門に所属して「芸術社会学」を提唱したピエール・フランカステル(Pierre Francastel: 1900-1970)である。フランカステルの主著である『絵画と社会』(1951年)や『近代芸術と技術』(1956年)等は、フリードマンの「自然的環境」と「技術的環境」の対比を美術史に応用したものと指摘できる[2]。

2 「自然的環境」と「技術的環境」

フリードマンが提唱した中心概念が、「自然的環境(le milieu naturel)」と「技術的環境(le milieu technique)」である。フリードマンは、まず急速に進展する社会的現実の考察から「技術的環境」概念が生まれ、それとの対比により遡及的に「自然的環境」概念が形成されたと説明している[3]。

1)「自然的環境」とは何か?

それでは、フリードマンのいう「自然的環境」とは一体どのようなものだろうか?

まず、フリードマンは「環境(milieu)」を、外界がもたらす刺激の総体という意味で用いている。また、「自然的環境」は、外界(素材とエネルギー)がもたらす刺激が全て天然自然に由来する環境であるとしている。

「自然的環境」では、人間は自ら内的自然である「肉体」を持ち、生存のために技術を通じて外的自然である「素材」に働きかける。この場合の素材は、文字通り全て天然素材である。

また、人間は、この技術による素材への働きかけ、つまり「労働」において、多くの場合、一旦素材を加工した「道具」を介在させる。この道具も、組成としてやはり全て天然素材である。この道具の特徴は、他律性・他動性である。つまり、道具は自らを動力源に適合させるのであり、動力源を自らに適合させるのではないことが特徴である。

さらに、「自然的環境」では、人間が利用できる動力エネルギーは、人間・動物・水・風の力だけである。この場合の動力エネルギーは、文字通り全て天然エネルギーである。そして、肉体及び道具の動力源がこの人力・畜力・水力・風力の天然エネルギーに依存している限り、その出力は天然上の生理的・物理的な制約を受けるので一定の限度を超えることはない。つまり、「自然的環境」では、人間の外的自然への働きかけは限定的で循環的であり、長期的に見て全体的に安定していたといえる。

その上で、フリードマンは、人間と環境の相互作用には固有のリズムがあるとする。つまり、「自然的環境」では、人間は内外の自然に基づき、緩やかで調和のあるリズムを内面化していたとする。まず、人間は、内的自然としての自分や動物の肉体の自然なリズム、例えば呼吸・疲労・老化等の生命的リズムに影響される。また、人間や動物の肉体の動作に沿って作られている道具、例えば鋤・鍬・馬車・牛車等は、それぞれ肉体の直接的延長としてその生命的なリズムを延長する。さらに、水や風の動作に沿って作られているより大型の道具、つまり水車・風車等も、それぞれ水や風の直接的延長として大自然のリズムを敷衍する。これらにはさらに、昼と夜、気候と天候、季節の移り変わり等の大自然のリズムも加わる。こうした「自然的環境」を貫く内外の自然のリズムは、やはり天然上の生理的・物理的制約を受けるので一定の限度を超えることはない。すなわち、やはり「自然的環境」では、人間の生活リズムは限定的で循環的であり、長期的に見て全体的に安定していたといえる。

つまり、「自然的環境」では、自らも内的自然である人間は、外的自然に同質的に順応してきた。そして、人間は、この内外の自然の緩やかで調和的なリズムに育まれつつ、種としての進化を遂げ、各種の本能を発達させてきたといえる。

もちろん、「自然的環境」においても、人間の外的自然への働きかけが度を超したために環境との調和が破れて文明が滅んだ事例もある。しかし、ここではフリードマンの主張を分かりやすくするために敢えて議論を単純化し、「自然的環境」においては人間と外界の関係には理想的な恒常的な調和があったとしておこう。

2)「自然的環境」における心性

フリードマンは、「自然的環境」では、こうした技術的条件に基づいてそれに適合した人間の「心性(mentalité)」が形成されていたとする[4]。

まず、「自然的環境」では、人間と対象は共に実体として、今ここに、つまり同一の時間・空間上に現存しており、直接的に接触し合っていた。この場合、対象に対して隠れることのできない人間は、対象に全面的に関与せざるをえず、基本的にその注意力及び五感は十分に発揮される方向を取る。従って、「自然的環境」においては、人間と対象の関係は、物理的・心理的な相互作用の度合いが相対的に強かったといえる[5]。

例えば、素材を物理的に加工する場合、特に作品制作においては、制作者の全技能と素材の全情報の相互作用に基づき、制作物においては制作者の個性が一貫的かつ全体的に浸透し、一個の調和的な完成に至りうる。それと共に、制作者においては制作本能(あるいはソースタイン・ヴェブレンのいう「手工芸本能(instinct of workmanship)」)が満たされ、経験の蓄積である熟練により技量は向上することになる。

また、対象と心理的に交流する場合、特に人間関係においては、自己と他者の全人格の相互作用に基づき、相互に相手に対する情動が湧くと共に感情移入としての共感も働く。それにより、両者は同胞(さらには共同体)として強く結びつけられると共に、フィードバック的調整の下に相互に自己が陶冶されることになる。

これに加えて、感覚の面では、自然的環境では、五感のうち直接的感覚が間接的感覚よりも重視される。つまり、人間が肉体を持って現存して外界と直接的に接触している以上、最も重要となるのはまず触覚である。また、間接性の強い視覚よりも、直接性の強い聴覚・嗅覚・味覚が発達することになる。

こうした「自然的環境」では、知性的・合理的思考よりも、リュシアン・レヴィ=ブリュールのいう呪術的・前論理的な原始的心性としての「神秘的融即(participation mystique)」が優勢になる。そして、感情は振幅が大きく、心理表象は濃密で官能性が強くなり、生と死、性と愛、罪と罰、聖と俗に対する意識は強烈なものとなる。例えば、中世における天国や地獄を描いた宗教画等はそれを顕著に示すものといえる(図1)。

図1 ジョット《最後の審判(スクロヴェーニ礼拝堂)》1305年

このため、「自然的環境」では、善悪の道徳観念は共同体の統制理念として人々の心を強く縛り付け、伝統やしきたりとして継承されることになる。例えば、長らく女性への接近に幾重にもタブーが重ねられていた性道徳がその典型といえる。

また、技術は神秘主義を脱色していない分だけ不合理な呪術的要素を残しているが、畏怖や共感の働きにより自然の収奪や改変は節度や分別を守られる。そして、強い宗教感情や共同体感情から冠婚葬祭が重視され、労働や生活のリズムから各種の行動様式や祭祀芸能が自然発生すると共に、各種の道徳規範は人々の心を強く規制しつつ結合させて各自の過剰な欲望や攻撃本能を抑制する(図2)。

図2 ジャン=フランソワ・ミレー《晩鐘》1855-57年

もちろん、フリードマンがあらかじめ断っている通り、こうした説明は一種の「理念型(ideal type)」(マックス・ヴェーバー)であり、自然的環境が単に素晴らしいユートピアではなく、息苦しく抑圧的なある種の「生き地獄」であったことも忘れることはできない。しかし、良くも悪くも、こうした「自然的環境」においてこそ人間はリアルな具体的存在として生の充実を経験していたといえる。

人間は自然を延長し、つくりなし、時には支配するために戦ってきた。しかし、そこから遠ざかることもなければ逸脱することもなく、人間と自然のあいだには恒常的な循環がなかっただろうか? 人間の全生活がそこに浸され、そのリズムに従っていたこの要素、事物、生物よりなる環境のただなかにおいてこそ感動と表象の成熟があるのではないだろうか[6]?

フリードマンは、こうした「自然的環境」の歴史上の実例として、16世紀のヨーロッパを挙げている。また、この「自然的環境」は、時間的過去においてのみならず、同時代においても機械化が及んでいない地域にはまだ残存しているとしている。

3)「技術的環境」とは何か?

それでは、この「自然的環境」と対置される「技術的環境」とは一体どのようなものだろうか?

フリードマンによれば、「技術的環境」は人工の刺激が増大した環境である。つまり、技術が高度に複雑化し、人間と外的自然の間に多様に介在するようになり、その技術の量的な増加が環境の質的な変化を生じさせるとしている。具体的には、「技術的環境」は産業革命以後を指し、イギリスでは18世紀末、大陸では19世紀初頭以後に、「自然的環境」から「技術的環境」への移行が始まったとしている。

もちろん、フリードマンは、人間がベルグソンのいう「作る人間(homo faber)」である以上、純粋な「自然的環境」などはありえず、「自然的環境」も相対的に「技術的環境」であることを認めている。しかし、ここでいう「技術的環境」は、「自然的環境」と異なり、人間が与えられた同質的な環境に技術を通じて順応するのではなく、技術を通じて新たに異質な環境を創り出す点に特色があるとしている。

4)「技術的環境」における心性

フリードマンは、そうした「技術的環境」をもたらす技術として、「道具」に加えて「機械」の登場を指摘している。この「機械」は、蒸気、内燃、電気、原子力等の脱天然エネルギーを動力源とし、人間・動物・風・水からは独立して作動することが特徴である。そして、生産・輸送・通信・記録等の様々な機械により、人間の心性は「自然的環境」から様々に変化すると述べている。

「機械」の特徴は、自律性・自動性である。従って、「道具」とは異なり、「機械」は自らを人間に合わせるのではなく、人間を自らに合わせる。これにより、「機械」のリズムは、内的自然としての肉体のリズムを打ち消す。同様に、「機械」は自らを風や水に合わせるのではなく、風や水を自らに合わせる。これにより、「機械」のリズムは外的自然としての大自然のリズムも打ち消す。その結果、「技術的環境」では、自然の生命的で有機的なリズムではなく、「機械」の規則的で抽象的なリズムが支配的になる。

こうした「機械」とそのリズムは、人間と外的自然との間に介在することにより両者の直接性を失わせ、人間を外的自然から疎外すると共に内的自然からも疎外する。つまり、生産機械を用いる人間の労働は、素材に直接触れず相互作用も少ない間接的操作に貶められる。それと共に、機械により細分化された労働では、動作はただの反復運動と化し、制作における自由意志や個性は弱められ、制作本能は欲求不満に陥る。これにより、疲労感が増大すると共に、アンリ・ド・マンのいう「労働の喜び(La joie au travail)」は損なわれることになる(図3・図4)。

図3 フェルナン・レジェ《都市の中の円盤》1920年

図4 ローレンス・スティーヴン・ラウリー《仕事帰り》1929年

また、人間と対象との間に「機械」が介在し、両者の関係が直接性を失い間接的になればなるほど、感情移入としての共感性も失われる。例えば、医療においては、機械設備を介して患者を診断する近代的診察は、昔ながらの医者の触診よりも冷たく人間味を欠いて感じられる。また、戦争においては、古来の白兵戦における肉体同士の直接的格闘ではまだ様々な人格的交流の余地があったが、近代戦争における長距離砲撃や航空機爆撃では被害者の苦痛に対する想像力や共感は欠如することになる。

さらに、鉄道[7]、自動車[8]、飛行機[9]等の移動機械は、その高速度により、五感を視覚だけに抽象すると共に、対象への注意力を衰えさせる。また、そうした移動機械は、その高速移動により、知覚に過ぎ去る風景を短時間に大量にもたらすため、個々の風景への注意力を衰微させる。さらに、そうした移動機械は、その飛躍的な高速移動能力により、天然動力の出力限界に制約されていた固定的で安定的な時間と空間の概念を撹乱する。これらにより、対象の現存感は衰退し、対象との相互交流における共感も減退することになる。

また、電信・電話・ラジオ・写真・映画・テレビ等の通信機械・記録機械[10]は、その個々の機械的特性により、五感の作用を解体させる(例えば、写真は五感のうち視覚のみを抽出し、電話は聴覚のみを抽出する等)と共に、対象への注意力を衰えさせる[11]。また、こうした通信機械・記録機械は、知覚に映像あるいは音声を短時間に大量にもたらすため、個々の情報への注意力を衰微させる。さらに、そうした通信機械・記録機械は、飛躍的な情報伝達能力により、自然動力の出力限界に制約されていた固定的で安定的な時間と空間の概念を撹乱する。これらにより、やはり対象の現存感は衰退し、対象との相互交流における共感も減退することになる。

つまり、「技術的環境」においては、「自然的環境」において特徴的であり生命的充実の基盤であった対象との現存性・直接性・五感性・集中性が損なわれることになる。これにより、「技術的環境」における人間の心性においては、感情の貧困と共感性の欠如が顕著となる。

そして、「自然的環境」との長期的・安定的な相互作用の中で培われてきた人間の様々な本能、例えば食本能、性本能、群居本能等は退化すると共に、共同体の伝統的な統制理念、つまり様々な道徳意識や美意識等も衰退していくことになる。

その一方で、「機械」がもたらす強力な物理作用能力は、従来の様々な対人的・共同体的な規範により抑制されていた攻撃本能についてはむしろ強化することになる。例えば、自動車のアクセルを踏むと性格が凶暴化する「スピード狂」等がその典型である。

もちろん、フリードマン自身があらかじめ断っている通り、こうした説明も多様な個人差を無視した一つの理念型に過ぎない。しかし、例えば一般的な傾向として、「技術的環境」の発達した大都会の子供は、まだ「自然的環境」が多く残存している田舎の子供と比べて、その心性において、好み、価値観、行動様式等が同一ではないことは誰もが経験的に明らかであろう[12]。

そして、この「自然的環境」と「技術的環境」の対比について、フリードマンは1952年にユネスコが発行した『国際社会科学年報』の「技術的進歩についての社会的諸結果」特集号の巻頭論文で次のように要約している。

近代の人間にとって、技術の発達は150年前とは根本的に異なる生活環境を創造しているといえる。機械以前の社会における「自然的環境」とは対比される必要のある「技術的環境」が、複合的な機械化により創造された。自然的環境を特徴付けるのは、風、水、動物の力という自然エネルギーの利用である。つまり、自然的環境では、活動は自然的要素と直結しており、道具は熟練技能の延長に過ぎず、季節のリズムが労働のリズムとなり、生理的リズムが身体運動を調節していた。自然的環境では、人間の現存(une présence)から秩序、指示(リーダーシップ)、情報が生じ、人間的な感情移入が関係の本質的要素であった。これに対し、技術的環境を特徴付けるのは、エネルギーの人為産出、労働の合理的組織化と機械化、媒体を介しての情報、関係の間接性である。今後、人間と自然の接触は絶えず複雑さを増す技術の媒体を介してなされ、さらに人間と他の人間の接触もしばしば同様の媒体を介してなされる。もちろん、完全に「自然な」環境などは存在せず、どんな環境でも人間の技術は既に多かれ少なかれ自然を変化させている。最も初歩的な社会でさえ技術を使用し、それにより自然的現実の様相や意義を変化させている。しかし、機械化はこの150年間に極めて急速に発展し、厖大な量の変化をもたらしたので、新しい質について、すなわち技術文明の新しい環境について正当に語ることができる[13]。

5)「技術的環境」の問題点

フリードマンは、こうした「技術的環境」の問題点は、技術が人体組織の平均能力と調和していない点にあるとしている。つまり、自然とは異質な刺激が生活の様々な場面で襲来することで、その度毎に生来的に自然な心性がショックを受ける上に、さらにその環境変化の速度が人間の自然な適応能力よりも速すぎるので再適応が追いつかないとしている。

そのため、フリードマンは、「技術的環境」では人間の心性において不均衡が生じると指摘している。そして、生命的・有機的原理に代わる機械的・抽象的原理の日常生活への全般的浸透は、様々な身体的・精神的な病気を増加させると共に、過剰な主知主義やその極端な反動しての原始主義ももたらすとしている。例えば、ナチス等の野蛮で原理主義的なファシズムの台頭もそうした文脈で捉えられるのではないかと指摘している。

フリードマン自身は、「技術的環境」の弊害に対する解決策として、「何のための技術か?」を個々人が認識することを提唱している。つまり、機械により物理作用能力が増強されているにもかかわらず、それを何ら崇高な目的のために用いようともせずにただ漫然と使用しているだけの無目的・無責任的な「ドライバー」型人間に対し、個々人がヒューマニズムに基づく精神的価値(おそらく、この文脈では自分が相手にしてもらいたいことを相手にもするという「黄金律」)を復興させることが何よりも必要であると主張している。

6)「技術的環境」概念の問題点

元々、こうしたフリードマンの「技術的環境」における人間疎外という問題意識は、彼自身が認めている通り、「疎外」をその資本主義経済分析の主要概念とするマルクス主義の影響を受けている。

しかし、フリードマンは、1930年代の実際のソ連の労働状況の調査等を通じて、機械労働における「疎外」はマルクス主義が主張するように共産主義の社会体制が完成すれば自ずから解消されるものではないと認識する。つまり、「機械」による疎外現象は、社会体制に関係なく――資本主義体制でも共産主義体制でも――機械化が進んだ環境では必然的に発生する普遍的現象と洞察した訳である。

ここにおいて、フリードマンはマルクス主義と決別し、機械労働における「疎外」を、資本主義や共産主義等の社会体制によらない普遍的な文明的問題、つまりマルセル・モースのいう「文明の事象(fait de civilisation)」として捉えることになる。そして、その過程で、「機械」がもたらす「疎外」が生じる以前の「自然的環境」と生じた以後の「技術的環境」という新しい分析概念を形成したのだといえる。

さらに、こうした異質な二つの環境の対立という概念は、1933年に知り合った、『アナール』誌で「心性史(L’histoire des mentalités)」研究を推進するリュシアン・フェーヴルに影響を受けたものでもあったと考えられる。フェーヴル自身、既に進展する「技術的環境」がもたらす諸問題に強く関心を持っていた。しかし、職業上フェーヴルはあくまでも歴史家として、同時代ではなく16世紀の心性の分析、例えば聴覚や嗅覚が視覚よりも優越していたこと等を明らかにすることに専心していた。

これに対し、「心性」の変容という観点を歴史家フェーヴルから受け取り、同時代の「技術的環境」における心性の分析を自らの学問的課題としたのが、実際に『アナール』誌の草創期に―ー特に1935年11月号の「技術の歴史」特集号に―ー寄稿していた社会学者フリードマンであったといえる。

このように、フリードマンの「技術的環境」概念は、現代の私達にとっても考慮すべき重要な内容を持っている。しかし、フリードマンのこの「技術的環境」概念には重大な問題点がある。それは、「自然的環境」から「技術的環境」への移行の原因を、「技術の量的増加による環境の質的変化」と説明する点である。論理上、そうした曖昧な概念規定では、フリードマンが強調するこの環境変化の画期的革命性を明確に分節することができない。

ここで注目したいのが、ヴェルナー・ゾンバルトが提唱した「近代技術」の基本原理としての「有機的自然の限界からの解放」という概念である。

3 ヴェルナー・ゾンバルトについて

ヴェルナー・ゾンバルト

ヴェルナー・ゾンバルト(Werner Sombart: 1863-1941)は、1863年にドイツで生まれた社会経済史家である。ベルリン大学で経済学の学位を取得した後、ベルリン商科大学教授やベルリン大学教授等を務めた。ドイツ歴史学派の最後の大家と言われ、1931年から1936年までドイツ社会政策学会の会長も務めている。

結局は実現しなかったが、ゾンバルトはマックス・ヴェーバー(Max Weber: 1864-1920)にハイデルベルク大学に招聘されたこともある。1904年以降は、ヴェーバーと共に同年創刊の『社会科学および社会政策雑誌(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik)』の編集に携わっている。

ゾンバルトは、当初は経済学者としてマルクス主義に傾倒しながらも、次第にそれを乗り越えようとして、新たに経済社会を全体として把握する「経済体制(Wirtschaftssystem)」という概念を提唱した。そして、その発生順に、「自給経済(Eigenwirtscha)」、「手工業(Handwerk)」、「資本主義(Kapitalismus)」というより中立的で普遍的な三つの類型を提唱した。これにより、社会科学上、日本でも戦前は一時「マルクスかゾンバルトか」と言われるほど強い影響力を持っていた。

専門は社会経済史で、資本主義の成立と展開を主題とし、晩年まで一貫して資本主義の起源を様々な角度から分析している。主要著作に、『技術と経済』(1901年)、『近代資本主義』(1902年)、『ユダヤ人と経済生活』(1911年)、『恋愛と贅沢と資本主義』(1913年)、『戦争と資本主義』(1913年)、『ブルジョワ』(1913年)、『高度資本主義』(1928年)、『資本主義の将来』(1932年)等がある[14]。

ゾンバルトは、1941年に78歳で亡くなっている。第二次世界大戦中、その愛国主義的で反ユダヤ主義的な主張がナチスの政策に利用されたため、戦後は急速に評価を落とし、現在ではほとんど忘れられた学者になっている。

4 「近代技術」の基本原理としての「有機的自然の限界からの解放」

ゾンバルトは、従来の「技術」とは質的に異なる、同時代に急速に発達した「近代技術(der modernen Technik)」の性格を「有機的自然の限界からの解放(Die Emanzipation von den Schranken der lebendigen Natur)」と特徴付けている。つまり、「近代技術」においては、いわゆる科学革命後の数理的な「近代科学」との結合が特徴的であり、それによる「有機的自然の限界からの解放」という性格が顕著であるとしている[15]。

この概念を提唱したゾンバルトの問題意識は、社会経済史家として、なぜ中世までの封建主義に代わり近代の資本主義が成立したかを説明することにあった。端的に言えば、それは理性が自然を支配することで可能になったのであり、例えばコークス精錬法等の新しい科学技術の発達で、リアルタイムの太陽エネルギーのみならず、長い悠久の年月を経て地下資源に蓄えられた太陽エネルギーも利用することができるようになったことが根本的原因であるとしている。このことを、ゾンバルトは、人間の財産に年間所得のみならず莫大な遺産が加わったという比喩を用いている。この利用可能になったエネルギーの飛躍的な増大分だけ、人間は物理的・物質的・経済的な豊かさを手に入れることが可能になったとするのである。

このゾンバルトの「近代技術」による「有機的自然の限界からの解放」概念は、ゾンバルト自身は明確に言及していないが、おそらくカール・マルクス(Karl Marx: 1818-1883)が『資本論』第1巻(1867年)で提出した機械による「有機体の限界からの解放」概念に示唆を受けたものと考えられる。

つまり、マルクスは、人間の身体器官の数は生物的・遺伝的に一定であり、それゆえに一つの社会における生産力には平均値が生じるとして、そこから彼の資本主義経済分析の主要概念である「抽象的・一般的人間労働」という概念を導き出した。そして、動力において機械が人間の身体器官以上の作業量をこなすことにより、生産量において人間の有機体としての限界からの解放がもたらされるとした。

これに対し、ゾンバルトは、動力において人間の身体の有機的自然の限界からの解放が生じるだけではなく、原料においても天然素材の有機的自然の限界からの解放が生じるとした点が新たな学問的貢献といえる。つまり、数理的な「近代科学」と合理的な「技術」が結び付いて「近代技術」が成立し、素材に外的な変化を加える機械技術はもちろん、素材を内的に変化させる化学技術においても、「有機的自然の限界からの解放」が実現するとしたのである。

そして、ゾンバルトは、「近代技術」は「有機的自然の限界からの解放」をもたらし、人間を物質的に豊かにした一方で、その強力な物理作用能力により様々な内面的・外面的な弊害ももたらすことになったと批判している。ただし、技術自体は中立的で目的を持たないので、「近代技術」がもたらす弊害の責任は全て善悪を判断できる人間に問われるとした。そして、ゾンバルト自身は「近代技術」がもたらす弊害の解決策として、エリートにより構成される国家機関により発見や発明を利他的な目的だけに取捨選択する必要があるとしている。

ゾンバルトの問題点は、「近代技術」を国家によるコントロールに任せようとしたために、誤ってナチスに期待し、結局ファシズムと結びついてしまった点である。その反省を踏まえるならば、「近代技術」がもたらす諸問題の解決は、人任せにするのではなく、個々人がそれぞれ自分自身の問題として捉え直し、そこから社会的な意識変革を行っていくことこそがやはり大切なのではないかと思われる。

5 自然的環境から近代技術的環境へ

それでは、ここでフリードマンの「技術的環境」概念の問題点を、ゾンバルトの「近代技術」による「有機的自然の限界からの解放」という視点を加えることで解決しよう。

繰り返すが、フリードマンの「技術的環境」概念の問題点は、「自然的環境」から「技術的環境」への移行の原因を「技術の量的増加による環境の質的変化」と見なすことにより正確な分節ができないことである。つまり、この定義では、「技術的環境」は厳密には一体どの時点から発生するのかが分からない。それを明確化できない以上、環境変化の画期的革命性もまた明確に規定することはできないことになる。

これに対し、この環境の質的変化の原因に、ゾンバルトのいう技術の質的変化としての「有機的自然の限界からの解放」を代入するならば、この環境変化の画期的革命性をより明確に規定できる。つまり、人間の環境は、たとえ「自然的環境」においても相対的に「技術的環境」であるが、そこで用いられる技術に、数理的な「有機的自然の限界からの解放」を基本原理とする「近代科学」が結合して「近代技術」が成立し、それが物理的な「有機的自然の限界からの解放」を発生させた瞬間に、「自然的環境」とは異質な「近代技術的環境」が生起すると指摘できる。

ここにおいて、フリードマンの「自然的環境」から「技術的環境」へという分析概念は、「自然的環境」から「近代技術的環境」へと再定義することができる[16]。

おわりに

フリードマンの「技術的環境」概念がその後忘れられたのは、概念定義に曖昧さがあっただけではなく、フリードマンが亡くなった1977年以後さらに「近代技術」が急速に発達し、それによる「近代技術的環境」こそが既に日常化して、その環境変化に対する学問的反省がなし崩しに失われてしまったことが原因ではないかと考えられる。例えば、最初に写真や蒸気鉄道が登場したときは誰もがその異常な再現的記録性や規則的高速性に仰天したはずだが、今日そうしたことに真顔で驚嘆すれば怪訝に思われてしまうだろう。その場合、その本来は生来的に異常な「近代技術的環境」のもたらした様々な心理的・社会的な弊害までも、自明視され常態的なものと見なされてしまうことがやはり憂慮すべき問題である。

そこで、原点に立ち戻り、まずこの環境の質的変化の内容を明確に認識することが、そうした諸問題を克服するための第一歩であると思われる。その意味で、「自然的環境から近代技術的環境へ」という観点は、様々な心理学的・社会学的・歴史学的・文明学的考察の一つの基礎であると問題提起したい。

本書及び『美とアウラ』と『近代絵画と近代技術』は、美学・美術史の立場から――ヴァルター・ベンヤミンやピエール・フランカステル等の先行研究を踏まえつつ――この「自然的環境から近代技術的環境へ」の移行を「ルネサンス的リアリズムから近代抽象絵画へ」の主流転換を通じて図像解釈学的に読解する学問的試みである。

【謝辞】本章は、筆者が連携研究員として研究代表を務めた2010年度ー2011年度京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。同研究プロジェクトの概要については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」『こころの未来』第五号、京都大学こころの未来研究センター、二〇一〇年、一四‐一五頁。

【初出】本稿は、2012年11月18日に京都大学で開催された第30回比較文明学会大会で、「自然的環境から近代技術的環境へ――ジョルジュ・フリードマンとヴェルナー・ゾンバルトを手掛かりに」と題して口頭発表した原稿を大幅に加筆修正したものである。なお、2014年に同学会誌『比較文明』第30号で活字発表した、拙稿「自然的環境から近代技術的環境へ――ジョルジュ・フリードマンを手掛かりに」(229-252頁)は、紙数の都合上ゾンバルトの部分を省略してフリードマンの部分をより詳細に論じたものである。

[1] Georges Friedmann, Problèmes du machinisme en U.R.S.S et dans les pays capitalistes, Paris: Éditions Sociales Internationales, 1934; Georges Friedmann, La Crise du progrès: esquisse d’une histoire des idées 1895-1935, Paris: Gallimard, 1936; Georges Friedmann, De la sainte Russie à l’U.R.S.S., Paris: Gallimard, 1938; Georges Friedmann, Leibniz et Spinoza, Paris: Gallimard, 1946; Georges Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel, Paris: Gallimard, 1946; Georges Friedmann, Où va le travail humain ?, Paris: Gallimard, 1950; Georges Friedmann, Le Travail en miettes: spécialisation et loisirs, Paris: Gallimard, 1956. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『細分化された労働』小関藤一郎訳、川島書店、一九七三年; Georges Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, Paris: Denoël/Gonthier, 1966. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒夫訳、サイマル出版会、一九七三年; Georges Friedmann, La Puissance et la sagesse, Paris: Gallimard, 1970. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『力と智恵(上・下)』中岡哲郎・竹内成明訳、人文書院、一九七三年。

[2] Pierre Francastel, Peinture et société, Paris, 1951. 邦訳、ピエール・フランカステル『絵画と社会』大島清次訳、岩崎美術社、一九六八年; Pierre Francastel, Art et Technique aux XIXe-XXe siècles, Paris, 1956. 邦訳、ピエール・フランカステル『近代芸術と技術』近藤昭訳、平凡社、一九七一年。

[3] フリードマンが「自然的環境」と「技術的環境」の対比を集中的に論じた著作は、1966年刊の『技術と人間』であり、本章の分析もこの著作を中心にしている。ただし、一読して分かる通り、この著作でもまだフリードマン自身の着眼や議論は必ずしも十分に整理されているとは言い難い。そこで、本章はフリードマンの他の著作も参照しつつ、彼の言葉をただ単にパラフレーズするだけではなく、その内実を読解し彼の記述に矛盾しないかたちで補足的に総合分析している。

[4] フリードマン自身による言及はないが、こうした問題を「アウラの凋落」の観点から論じたのが、フランクフルト社会研究所に集ったフランクフルト学派の一人であるヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin: 1892-1940)である。なお、ベンヤミンの『パサージュ論』には、フリードマンの著作からの引用が散見する。Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [Zweite Fassung]” (1935-36), in Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年; Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk”, in Gesammelte Schriften V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982; Dritte Auflage, 1989. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(一)~(五)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波文庫、2020年。

[5] ベンヤミンがこうした意識の持続的集中を伴う知覚を「アウラ的知覚」と述べている問題については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「第1章 ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』美術評論+。

[6] Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, pp. 14-15. 邦訳、フリードマン『技術と人間』一〇頁。

[7] 鉄道による心性の変容については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「第3章 セザンヌと蒸気鉄道」『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』美術評論+。

[8] 自動車による心性の変容については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「第4章 フォーヴィズムと自動車」『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』美術評論+。

[9] 飛行機による心性の変容については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「第6章 近代絵画と飛行機」『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』美術評論+。

[10] 伝達機械・記録機械による心性の変容については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「第5章 『象徴形式』としてのキュビズム」『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに』美術評論+。

[11] いわゆるメディアによる「五感比率の変更」への着目は、マーシャル・マクルーハン(Marshall McLuhan: 1911-1980)よりもフリードマンの方が先行している。Marshall McLuhan, The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man, New York: Vanguard Press, 1951. 邦訳、マーシャル・マクルーハン『機械の花嫁』井坂学訳、竹内書店、一九六八年。

[12] この主題については、次の文献を参照。Georges Friedmann (dir.), Villes et campagnes: civilisation urbaine et civilisation rurale en France, Paris: Armand Colin, 1953.

[13] Georges Friedmann, “Introduction: Les conséquences sociales du progrès technique,” Bulletin International des Sciences Sociales, Vol. IV, N° 2, 1952, p. 265.

[14] Werner Sombart, Technik und Wirtschaft, Dresden, 1901. 邦訳、ヴェー・ゾムバルト「技術と経済」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年; Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, Leipzig: Duncker & Humblot, 3 Bände, 1902-28. 邦訳、W・ゾンバルト『近世資本主義(第一巻 第一冊・第二冊)』岡崎次郎訳、生活社、一九四二年。邦訳、W・ゾンバルト『高度資本主義』梶山力訳、有斐閣、一九四〇年; Werner Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig: Duncker & Humblot, 1911. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト『ユダヤ人と経済生活』金森誠也・安藤勉訳、新人物往来社、一九九四年; Werner Sombart, Liebe, Luxus und Kapitalismus, München/Leipzig: Duncker & Humblot, 1913. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト『恋愛と贅沢と資本主義』金森誠也訳、講談社学術文庫、二〇〇〇年; Werner sombart, Krieg und Kapitalismus, München/Leipzig: Duncker & Humblot, 1913. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト『戦争と資本主義』金森誠也訳、講談社学術文庫、二〇一〇年; Werner Sombart, Der Bourgeois: Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, München/Leipzig: Duncker & Humblot, 1913. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト『ブルジョワ――近代経済人の精神史』金森誠也訳、講談社学術文庫、二〇一六年; Werner Sombart, Die Zukunft des Kapitalismus, Berlin-Charlottenburg: Buchholz & Weisswange, 1932. 邦訳、W・ゾンバルト『資本主義の将来』宇治伊之助訳、甲文堂書店、一九三四年。

[15] ゾンバルトが「近代技術」の基本原理としての「有機的自然の限界からの解放」について最初に本格的に論じた著作は、1902年刊の『近代資本主義』第1巻であり、本章の分析もこの著作を中心にしている。ただし、日本独自の『技術論』という論文集に収録されている、「技術と経済」(1901年)と「技術と文化」(1910)年という講演や、「技術と文化」(1911年)と「技術の馴致」(1935年)という論文等も参照した(ヴェー・ゾムバルト『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年)。ここでも、ゾンバルトの言葉をただ単にパラフレーズするだけではなく、その内実を読解し彼の記述に矛盾しないかたちで補足的に総合分析している。

[16] 第30回比較文明学会大会における本稿の口頭発表時に、最も重要な論点を一言で要約し、今日の文明論的課題は近代技術的環境のマイナス面を自然的環境のプラス面でいかに克服するかという「近代技術的環境から自然的環境へ」ではないかと適切に指摘していただいた、伊東俊太郎比較文明学会名誉会長に心より感謝申し上げる。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに