写真は、近代絵画にどのような影響を与えたのだろうか? この問題について、本章は近代技術による知覚の変容という視点から考察する。

1 写真について

カメラ・オブスキュラの投影像自体は、既に紀元前四世紀にアリストテレスが『問題集』でその原理を書き留めているが(1) 、それを感光剤を用いて支持体に定着させる「写真」が発明されたのは、実に一九世紀前半のことである。

まず、一八二六年頃に、ジョセフ・ニセフォール・ニエプスがアスファルトを感光剤とするヘリオグラフィで現存する世界最初の実景写真を撮影する。それ以後、写真技術は飛躍的に改良され、一八三九年にルイ・ジャック・マンデ・ダゲールが銀化合物を感光剤とする銀板写真(ダゲレオタイプ)を発明し、一八四一年にウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットが感光紙によるネガポジ式のカロタイプを開発している。また、一八五一年にフレデリック・スコット・アーチャーがコロジオン湿板法を考案し、一八七一年にリチャード・リーチ・マドックスがゼラチン乾板法を発案し、一八八四年にはジョージ・イーストマンがロール・フィルムを実用化している。

これらの結果、単線的ではないにしても、露光の短縮化、映像の鮮明化、定着の堅固化、焼増の可能化、移動の容易化、操作の簡便化、費用の低廉化等が進み、写真の一般社会への普及が進む。特にフランスでは、一八五〇年代後半に名刺判写真が流行し、既に一八六〇年代には肖像写真は庶民の日常生活の一部となっている。

2 絵画と写真について

従来、絵画に対する写真の影響は、アーロン・シャーフやオットー・シュテルツァーを筆頭に様々に言及されてきた(2)。

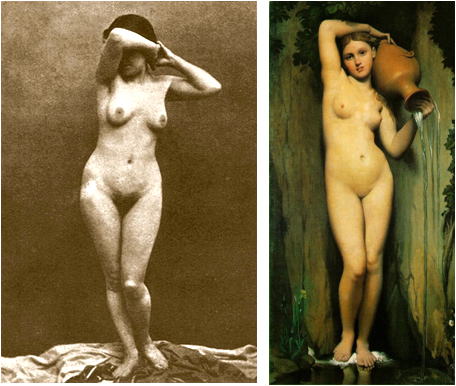

例えば、対立する画派の領袖である、新古典派のジャン=オーギュスト・ドミニク・アングル(図1・図2)とロマン派のユジェーヌ・ドラクロワ(図3・図4)が、共に写真を絵画制作の下準備に利用していたことは有名である。また、実際にドラクロワは一八五一年にパリで設立された世界最初の写真協会の創立会員でもある。

さらに、写実派(レアリズム)のギュスターヴ・クールベ(図5・図6)が追求する絵画上の即物的客観性に、写真の即物的客観性の感化が全くなかったと考えることは不可能であろう。

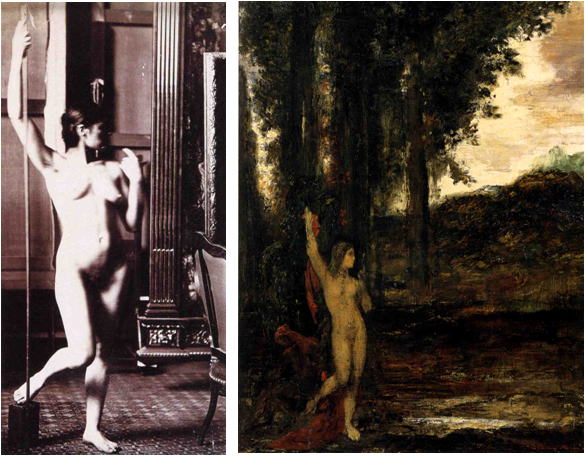

(左)図1 ナダール撮影 《クリスティーヌ・ルー》 1856年 写真

(右)図2 ジャン=オーギュスト・ドミニク・アングル 《泉》 1856年頃 油彩

(左)図3 ユジェーヌ・デ・リュー 《人物研究》 1853年頃 写真

(右)図4 ユジェーヌ・ドラクロワ 《オダリスク》 1857年頃 油彩

(左)図5 撮影者不詳 撮影時不詳 写真

(右)図6 ギュスターヴ・クールベ 《女と鸚鵡》 1866年 油彩

(左)図7 アドルフ・ブラウン撮影 《シヨン城》 1867年 写真

(右)図8 ギュスターヴ・クールベ 《シヨン城》 1874年 油彩

ただし、これらの作品は、クールベの極端な写真摸写作例(図7・図8)を除いて、既存の客観的な写像をただ忠実に模写するのではなく、そこに創意工夫による様々な主観的改変を加える点で共通している。つまり、それぞれの人物達のポーズは元写真からやや恣意的に変更されている。また、クールベの極端な写真摸写作例(図8)でさえ、元写真(図7)にはないその彩色はある意味で主観的改変と言えなくもない。その点で、これらの写真の影響は、あくまでも自然な人間的視覚を前提とするものであり、伝統的なルネサンス的リアリズムの半面である現実主義的技術性の補助に留まり、しかもそのもう半面である理想主義的芸術性に従属していることに注意したい。

また、エドゥアール・マネやその後輩の印象派が、写真と関係が深いこともよく知られている。事実、一八七四年の印象派の最初の団体展は、彼等の共通の友人である写真家ナダールの元写真館で開催されている。

さらに、マネや印象派の絵画には、自然な人間的視覚とは異なる写真独特の機械的視覚との相似性を様々に見て取れる。そのため従来、近代絵画における写真の影響については、主にマネや印象派が取り上げられることが多かった(3)。

まず、マネや印象派に対する写真的視覚の影響は、画題面では、マネを筆頭とする、従来の主流であった空想的な物語画(宗教画・歴史画)に代わる現実的な風俗画・風景画の重視(図9)に指摘されている。

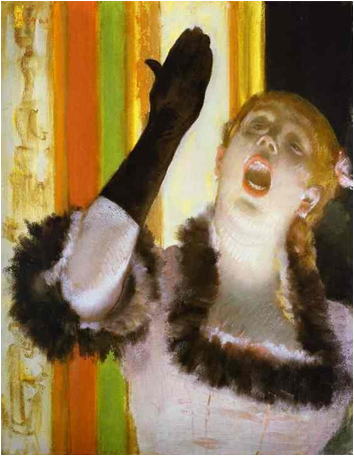

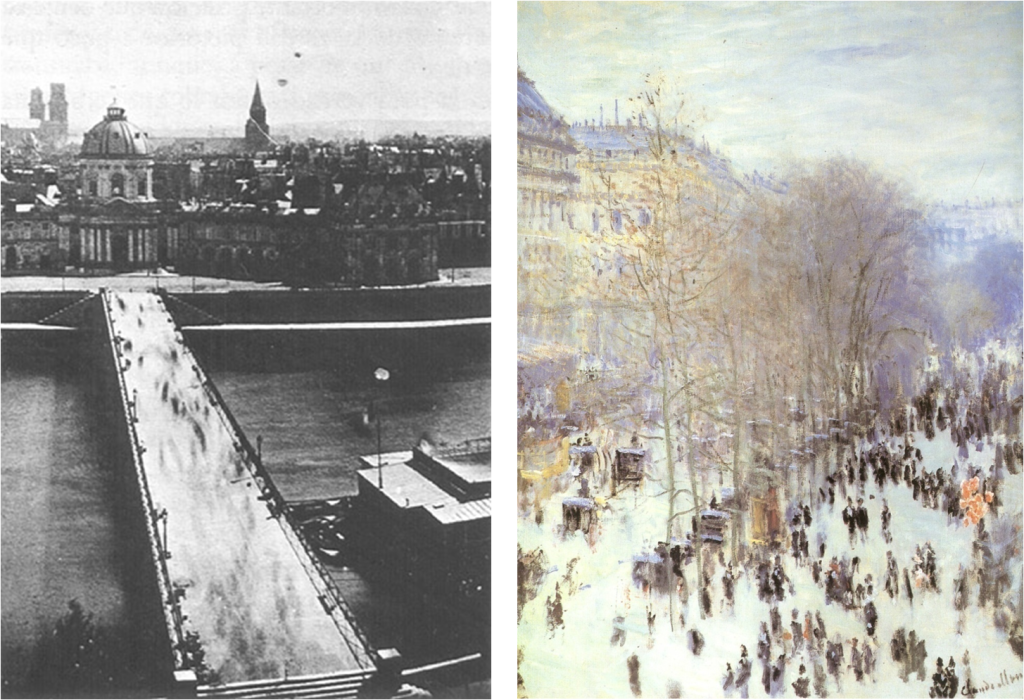

また、造形面では、エドガー・ドガに代表される、客観的で即物的ゆえに奇抜で非対称的になる視点や、対象が画面外にはみ出す枠取に(図10)、またギュスターヴ・カイユボットに明瞭な広角構図に(図11)、さらにクロード・モネに典型的な映像の瞬間的個別性の強調や(図12・図13)、《カピュシーヌ大通り》(一八七三年)の群集描写に顕著な被写体や写真機のブレに似た粗略的筆触(図14・図15)等に、写真的視覚の反映が主張されている。

図9 エドゥアール・マネ 《オランピア》 1863年

図10 エドガー・ドガ 《カフェ・コンセールの歌手》 1878年

図11 ギュスターヴ・カイユボット 《ヨーロッパ橋》 1876年頃

(左)図12 クロード・モネ 《ジヴェルニーの積藁、夕陽》 1888年

(右)図13 クロード・モネ 《ジヴェルニーの積藁、朝の効果》 1888‐89年

(左)図14 アドルフ・ブラウン撮影 《ポン・デ・ザール》 1867年 写真

(右)図15 クロード・モネ 《カピュシーヌ大通り》 1873年 油彩

ただし、ここで述べたような造形的特徴を持つ写真は、当時は露光技術が未発達で撮影速度が遅い上に写真文法も古典的な絵画文法に従属しており、母数が少ない上にすぐに排除もされていたのでまだ人目に触れることは少なかった。その意味で、これらのマネや印象派に対する写真的視覚の影響は、カーク・ヴァネドーやピーター・ガラシが指摘するように(4)、画家が特定の写像に映った写真独自の機械的視覚をそのまま直接的に模写したというよりも、むしろ画家が絵画造形の内在的発展の延長上でいち早く写真の機械的視覚に潜在する造形可能性に触発された点が重要である。

これに関連して、ジャン・コクトーは『職業の秘密』(一九二二年)で、「写真は非現実的で、色価と遠近法を変化させる。その意地悪な目は、私達の目が都合に応じて修正した後に配列するものを、愚直に記録する(5)」と言っている。

また、ヴァルター・ベンヤミンは「写真小史」(一九三一年)で、「当然、写真機に語りかける自然は、肉眼に語りかける自然とは異なる。異なるのは何よりも、人間により意識を織り込まれた空間の代りに、無意識を織り込まれた空間が立ち現れることである(6)」と述べている。

さらに、高階秀爾は『世紀末芸術』(一九六三年)で、「カメラは、人間の眼以上の再現力を持っているがゆえに、人間中心のレアリスムからはみ出てしまう『虚偽の』映像を与える(7)」と説いている。

そして、伊藤俊治は『〈写真と絵画〉のアルケオロジー』(一九八七年)で、「写真の出現はある意味で、イメージを『人間の眼』へ近づけてゆこうとする一九世紀人の衝動が限界につきあたった時点で起こり、『人間の眼』の限界を引き受けて新しい地平を切り開いていったということができるだろう。しかし、それはもはや『人間の眼』の延長ではなく、『機械の眼』の展開であった(8)」と論じている。

基本的に、これまで絵画に対する写真の影響は、当初はアングル、ドラクロワ、クールベのように人間的視覚に基づく自然主義的なルネサンス的リアリズムのための技術的補助手段として、また徐々にマネや印象派のように機械的視覚が啓示する新しい造形表現のための芸術的触媒として働いた点に指摘されてきた。そして、写真という精確無比な再現上の強敵に対し、次第に絵画には、写真では再現できない媒体独自の造形表現が要求されるようになり、結果的に、単なる客観的再現描写とは異なる主観的で自律的な純粋抽象絵画が追求されたと解説されることが多い(9)。

本章は、こうした従来の解釈を補足し、特に印象派と同時代の象徴派に写真による知覚の変容の反映を指摘する。なぜなら、従来近代絵画の起点となった印象派に対する写真の影響は多く語られてきたが、近代絵画のもう一つの起点である象徴派――実際に象徴派の代表画家であるギュスターヴ・モローはフォーヴィズムの代表画家アンリ・マティスの師匠に当たる――に対する写真の影響はほとんど語られてこなかったからである。

3 写真による知覚の変容

それでは、写真による知覚の変容とは一体どのようなものだろうか? ここでは、ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛かりに、生来的に自然な「アウラ的知覚」が阻害された「脱アウラ的知覚」として考察しよう。

まず、第2章「印象派と大都市群集」で見たように、ベンヤミンの「アウラ」概念は、「同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化、及び相互に宿るその時間的全蓄積」と読み解ける。また、主体が客体と同一の時空間上で相互にアウラを産出し合う関係を「アウラ的関係」、また主体が客体のアウラを注意(=意識集中)して知覚することを「アウラ的知覚」と読解できる。これに対し、この「アウラ的関係」が十全に成立していない関係を「脱アウラ的関係」、また主体の客体のアウラに対する注意(=意識集中)が散じた知覚を「脱アウラ的知覚」と定義できる。

生来的肉体と天然的外界においては、人間にとって「アウラ的関係」や「アウラ的知覚」は全く自然である。つまり、ジョルジュ・フリードマンが『人間と技術に関する七つの研究』(一九六六年)等で提起する、技術が全て天然自然に基づく「自然的環境(10)」では、基本的に主体と客体の関係は全て「アウラ的関係」であり、人間の知覚は全て「アウラ的知覚」である。そこでは、一般的に人間は、自然な意識集中と五感全体による持続的で充実的な「アウラ的知覚」に基づき、自然や他者と綿密で感情移入的な情緒的相互関与を行い、それに対応する具象的で自然主義的な表象体系を形成していた。

これに対し、主体と客体の間に「近代技術」が介入し、自然な「アウラ的関係」を阻害し始めると、脱自然的な「脱アウラ的関係」が生じ「脱アウラ的知覚」が発生する。つまり、ヴェルナー・ゾンバルトが「有機的自然の限界からの解放(11)」と特徴付ける「近代技術」が一般社会に普及すると、脱持続的で脱充実的な「脱アウラ的知覚」が日常生活の様々な場面で台頭し、従来の具象的で自然主義的な表象体系を衰退させることになる。

そうした「脱アウラ的知覚」をもたらす典型が、大都市群集と写真である。

まず、大都市群集によるアウラ的知覚について振り返ろう。第2章「印象派と大都市群集」で見たように、蒸気機関による商工業・運輸交通の加速的大量化を背景に勃興する大都市群集では、大勢が足早かつ疎遠に行き交うので、歩行者と通行人の関係は非常に瞬時的で表面的になり、視覚以外の触覚・聴覚・嗅覚・味覚による相互関与は相対的に減少する。また、その視覚自体も、歩行者は無関心に擦れ違う通行人にまなざしを送っても意識集中を伴う持続性をもってまなざしを送り返されることは不十分になる。

つまり、大都市群集では、相互に流動する歩行者と通行人の「アウラ的関係」は極めて希薄化する。そして、歩行者には、その「脱アウラ的関係」の度合に応じて「脱アウラ的知覚」が生じ、それに比例して、個々の通行人は親密性を欠いた単なる束の間の視覚印象に過ぎなくなる。この反自然的・反具象的な「脱アウラ的知覚」の造形的反映の一つが、正に印象派の「筆触分割」的斑点描法である。実際に、この動態的で抽象的な「脱アウラ的知覚」による対象の静態的具象性の減退は、その画法的特徴である素描面の「輪郭線的形体の解消」と彩色面の「固有色的明暗の軽視」に対応している。

次に、写真による脱アウラ的知覚について見てみよう。被写体の外見のみを光学的化学反応で定着させる写真では、写像はどれほど鮮明であっても表層的な凝固像に過ぎないので、観者と被写体の関係は全く断絶的で疎外的になり、観者は被写体を、見ること以外には、触れることも、聞くことも、嗅ぐことも、味わうこともできない。また、その見ること自体も、観者は、動かない写像にまなざしを送っても、情緒交流を伴う反応性をもってまなざしを送り返されることは絶対にない。

すなわち、写真では、同一の時空間上に現前していない観者と被写体の「アウラ的関係」は完全に崩壊する。そして、観者には「脱アウラ的関係」による「脱アウラ的知覚」が生起し、究極的に個々の写像は共感性を欠いた単なる「形」と「色」による平面的な抽象模様に過ぎなくなる。結果的に、これが一九世紀後半から二〇世紀初頭にかけて純粋抽象絵画を成立させる土壌を用意し、趣味判断において今日に至るまでルネサンス的リアリズムを凋落させた現実上の強力な要因の一つと想定できる。

4 象徴派と写真

それでは、こうした写真による脱アウラ的知覚は、近代絵画にどのような影響を与えたのだろうか? ここで、象徴派の代表画家であるギュスターヴ・モローを中心に考察しよう。

まず、写真の新しい脱自然的な脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚は、従来の古い自然なアウラ的関係に馴染んだアウラ的知覚の持主には極めて「ショック」である。なぜなら、写真では、被写体を永遠に所有することが可能になるが、同時に被写体とは永久に意思疎通が不可能になるからである。このことを、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、「写真機は瞬間に対し、言わば死後のショックを付与した」と評している(12)。

事実、シャルル・ボードレールは「フランスの風刺画家達」(一八五七年)で、「銀板写真(ダゲレオタイプ)の残酷で驚くべき魅惑(13)」を称えている(なお、共に脱アウラ的関係により透明人間的解放感をもたらす大都市群集と写真を「莫大な悦楽」と賞賛したり「魅惑」的と賞揚したりする点で、ボードレールの窃視症的感受性は一貫している)。

また、この写真による脱アウラ的知覚の問題が一番先鋭的に現れるのが、肖像写真である。なぜなら、前述のように、写真の被写体は「まなざしを送り返す」ことがないからである。この問題について、ロラン・バルトは『明るい部屋』(一九八〇年)で、アンドレ・ケルテスの「肖像写真」を例に、観賞者が情動的相互交渉を行うことが不可能な写像の「まなざし」について次のように評している。

生まれたばかりの子犬を抱き、頬擦りしているこの貧しい少年(ケルテス、一九二八年)は、悲しみと妬みと恐れの目でカメラを見つめている。何と不憫で悲痛な黙考だろう! その実、彼は何も見ていない。彼は、内側に自らの愛と怖れを引き留めている。こうしたものが、写真の「まなざし」である(14)。

また、マン・レイは「写真におけるリアリズム」(一九三五年)で、写真による疎外的ショックについて次のように問うている。

どんなに奔放であろうと、どんなに革命的で、どれほど自信満々でいることが許されていようと、写真を前にして、自分は実在の外に置かれていると感じ、一瞬不安や気後れを覚えなかった画家がいるだろうか?(15)

さらに、アンリ・フォシヨンは『形の生命』付録の「手の礼讃」(一九三九年)で、写真による疎外的ショックについて次のように喩えている。

光の驚異、消極性の怪物である写真は、私達に友愛を懇請しつつ、その友愛を傷付ける。写真は、どこか別の惑星の芸術を思わせる(16)。

それでもなお、ゲオルク・ジンメルが『社会学』(一九〇八年)で主張するように(17)、本来「目」の「相互の見つめ合い」が「人間関係の全領域における最も完全」な「個人間の結合と相互作用」をもたらすならば、「顔」はアウラ的関係の最大の源泉である。そうである以上、親アウラ的心性は肖像写真にアウラ的関係を最も希求せざるをえない。これに関連して、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」(一九三五ー三六年)で次のように強調している。

写真では、展示価値が礼拝価値を全戦線で押し退け始める。しかし、礼拝価値は無抵抗に退却する訳ではない。それはむしろ、最後の砦に移住する。そしてその砦は、人間の顔である。肖像写真が初期の写真の中心に位置していたのは、決して偶然ではない。遠くにいる、あるいは亡くなった愛する人々の記憶の礼拝に、イメージの礼拝価値は最後の避難所を得る(18)。

時期的に、こうした肖像写真の「残酷で驚くべき魅惑」を最も鋭敏に象徴化したのが、写真の日常化が進む一八六〇年代以降、《オイディプスとスフィンクス》(一八六四年)(図16)、《オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘》(一八六五年)(図17)、《出現(サロメとヨカナン)》(一八七四‐七六年)(図18)等で、「見つめる=見つめ返す」というアウラ的関係への期待と失望を固執的に画題化した、象徴派のギュスターヴ・モローと考えられる。

図16 ギュスターヴ・モロー 《オイディプスとスフィンクス》 1864年

図17 ギュスターヴ・モロー 《オルフェウスの首を運ぶトラキアの娘》 1865年

図18 ギュスターヴ・モロー 《出現(サロメとヨカナン)》 1874-76年

特に、《出現(サロメとヨカナン)》(図18)に代表される、生首との緊密な見つめ合いというモローの特異な代名詞的画題は、写真による疎外的ショック体験の一つの詩的昇華と解釈できる。

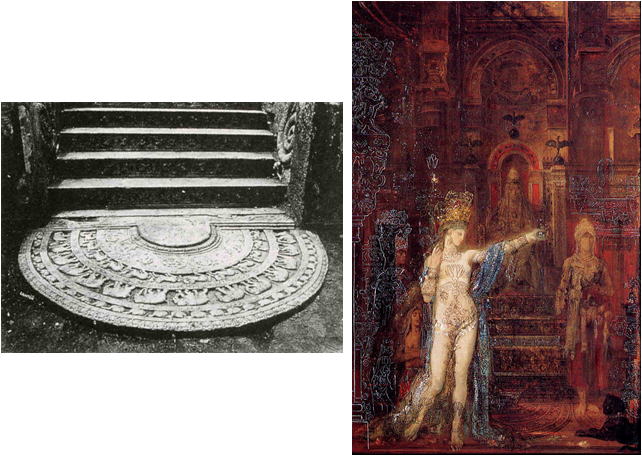

現実に、モローは《ヘロデの前で踊るサロメ》(一八七四年頃》(図19・図20)や、《パーシファエ》(一八九〇年年頃)(図21・図22)等で、写真を使用して人物や背景を描写している。特に、《ヘロデの前で踊るサロメ》(図20)は、生首は直接描かれていないが、モローが同じサロメ連作である《出現(サロメとヨカナン)》と正に同時期に写真を絵画制作に直接的に利用している点で注目に値する。

(左)図19 ジョセフ・ロートン撮影 《ワット・デイジの入口、セイロン》 撮影時不詳 写真

(右)図20 ギュスターヴ・モロー 《ヘロデの前で踊るサロメ》 1874年頃 油彩

(左)図21 伝アンリ・リュップ撮影 《「パーシファエ」のためにポーズする女性モデル》 撮影時不詳 写真

(右)図22 ギュスターヴ・モロー 《パーシファエ》 1890年頃 油彩

このモローのサロメ連作を嚆矢として、一九世紀末には生首画題が、特に象徴派を中心として芸術ジャンルを越えて汎西洋的に流行するが、その様々な要因の内の一つが写真による疎外的ショックつまり脱アウラ的知覚の日常生活への浸透だったと推定できる。

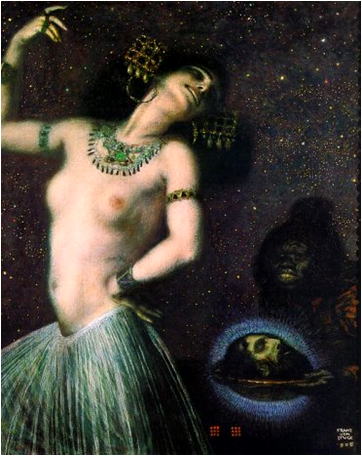

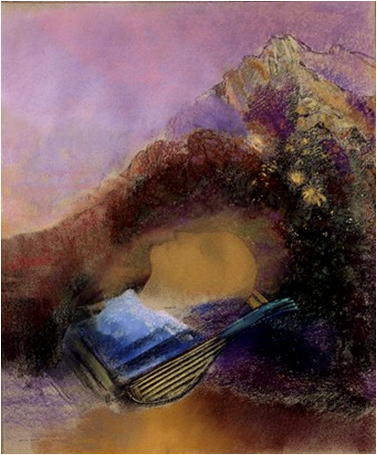

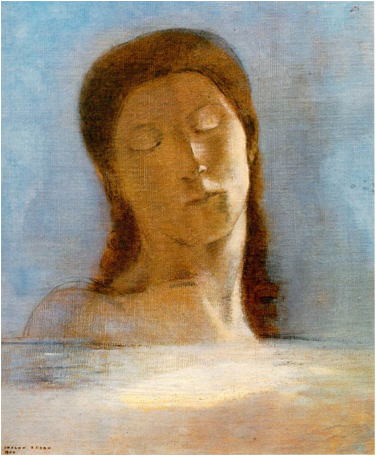

事実、生首画題を描くことが多かった象徴派のフランツ・フォン・シュトックは、写真を基に多数の絵画を描いている(図23・図24・図25)。また、同じく生首画題を多数描いた象徴派のオディロン・ルドンが、「写真が伝えるのは死だけである(19)」と述懐していることは非常に示唆的である(図26・図27)。

図23 フランツ・フォン・シュトック 《サロメ》 1906年

(左)図24 伝フランツ・フォン・シュトック撮影 《赤い椅子のマリー》 1915年 写真

(右)図25 フランツ・フォン・シュトック 《赤い椅子のマリー・フォン・シュトック》 1916年 油彩

図26 オディロン・ルドン 《オルフェウス》 1903-10年頃

図27 オディロン・ルドン 《目を閉じて》 1890年

その意味で、目に見える世界を描く印象派と、目に見えない世界を描く象徴派という、通常同時代の相反する画派と見なされている両者が、実は共に脱アウラ的知覚の造形化に明敏に反応していることは、本章の最初に見た新古典派とロマン派の間の写真利用に対する画派を超えた同時代的共通性を連想させて極めて興味深い。さらにこのことは、「印象派」と「象徴派」の親和性のみならず、「印象派」と、同時代にルネサンス的リアリズムの技術的補助のために写真を多用していた「アカデミズム」の間の――一般通念とは異なる――画派を超えた同時代的共通性をも想起させる(実際に、モローはエコール・デ・ボザール教授であり、他のアカデミズムの画家達、例えばレオン・ボンナ等も写真を絵画制作に利用していたことはよく知られている)。

これに関連して、近代絵画の人物表現では、画派を超えて、写真による脱アウラ的知覚の反映を様々に観取できる。例えば、実際に自分で写真を大量に撮影していた、印象派のエドガー・ドガ(図28・図29・図30)、ナビ派のピエール・ボナール(図31・図32・図33)、象徴派のフェルナン・クノップフ(図34・図35・図36)等に代表される、画中人物相互の隔意的な視線や、鑑賞者の画中人物への窃視的視点、また写真に日常的に親しんでいたパリ派(エコール・ド・パリ)のアメディオ・モディリアーニ(図37・図38)に典型的な、画中人物における表情の探りにくい塗り潰された双眸等に、「まなざし」のアウラ的関係の欠落した写真による脱アウラ的知覚の直接的・間接的な造形的反映を指摘できる。

現実に、ジャック・リプシッツは、妻ベルタとの肖像画(図39)をモディリアーニに描いてもらった時の様子を次のように証言している。

翌日やって来たモディリアーニは、次から次へと非常な速度と正確さで予備的なデッサンを作った。私達の結婚写真に触発されて、彼は最終的なポーズを決めた(20)。

図28 エドガー・ドガ 《アブサントを飲む人(カフェにて)》 1876年

(左)図29 エドガー・ドガ撮影 《入浴の後》 1896年 写真

(右)図30 エドガー・ドガ 《入浴の後》 1896年頃

図31 ピエール・ボナール 《デザート、或いは食後》 1920年頃

(左)図32 ピエール・ボナール撮影 《浴槽のマルテ》 1908年頃 写真

(右)図33 ピエール・ボナール 《浴槽でかがむ裸体》 1918年

図34 フェルナン・クノップフ 《私は私自身に扉を閉ざす》 1891年

(上)図35 フェルナン・クノップフ 《記憶》 1889年

(下)図36 フェルナン・クノップフ撮影 撮影日時不詳 写真

(左)図37 撮影者不詳 《ジャンヌ・エビュテルヌ》 撮影日時不詳 写真

(右)図38 アメディオ・モディリアーニ 《大きな帽子のジャンヌ・エビュテルヌ》 1918年

図39 アメディオ・モディリアーニ 《ジャック・リプシッツ夫妻の肖像》 1916年

【注】引用は適宜、既訳のあるものは参考させていただいた上で拙訳している。

(1)アリストテレス『アリストテレス全集(11)問題集』戸塚七郎訳、岩波書店、一九六八年、二三三‐二三四頁。

(2)代表的な研究として、Aaron Scharf, Art and Photography, London, 1968; revised edition, London, 1974. 部分訳、アーロン・シャーフ「印象派絵画と写真」菅啓次郎訳、『ユリイカ 増頁特集:写真――あるいは二十世紀の感受性』青土社、一九八四年四月号; Otto Stelzer, Kunst und Photographie――Kontakte,Einflusse,Wirkungen, Munchen, 1966. 邦訳、オットー・シュテルツァー『写真と芸術――接触・影響・成果』福井信雄・池田香代子訳、フィルムアート社、一九七四年; Dorothy Kosinski (ed.), The Artist and the Camera: Degas to Picasso, Dallas Museum of Art, Yale University Press, 2000; 小田茂一『絵画の「進化論」――写真の誕生と絵画の変容』青弓社、二〇〇八年等。

(3)同上。

(4)Kirk Varnedoe, “The Artifice of Candor: Impressionism and Photography Reconsidered,” Art in America, January 1980, pp. 66-78; Peter Galassi, Before Photography: Painting and the Invention of Photography, New York: Museum of Modern Art, 1981. 邦訳、ピーター・ガラシ「写真以前――絵画と写真の発明」山梨絵美子・大日方欣一訳、『美術手帖』(645-647)、美術出版社、一九九一年一〇月‐一二月号。

(5)Jean Cocteau, “Le secret professionnel” (1922), in Œuvres complètes de Jean Cocteau, Vol. 9, Paris: Marguerat, 1950, p. 157. 邦訳、ジャン・コクトー「職業の秘密」佐藤朔訳、『ジャン・コクトー全集(Ⅳ)評論』堀口大学・佐藤朔監修、東京創元社、一九八〇年、一三五頁。

(6)Walter Benjamin, “Kleine Geschichte der Photographie” (1931), in Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, p. 371. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五五八‐五五九頁。

(7)高階秀爾『世紀末芸術』紀伊国屋書店、一九六三年(新装版、一九八一年)、八一頁。

(8)伊藤俊治『〈写真と絵画〉のアルケオロジー』白水社、一九八七年、四八頁。

(9)例えば、Walter Benjamin, “Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts” (1935), in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 49. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション(1)』三三五‐三三六頁等。

(10)Georges Friedmann, Sept etudes sur l’homme et la technique, Paris, 1966. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒雄訳、サイマル出版会、一九七三年。

(11)Werner Sombart, Die Zahmung der Technik, Berlin, 1935. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年。

(12)Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, p. 630. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四四九頁。

(13)Charles Baudelaire, “Quelques caricaturistes français” (1857), in Œuvres complètes, II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1976, p. 558. シャルル・ボードレール「フランスの諷刺画家たち」阿倍良雄・中山公男訳、『ボードレール全集(IV)』福永武彦編、人文書院、一九六四年、一五一頁。

(14)Roland Barthes, La chambre claire: Note sur la photographie, Paris, 1980, p. 175. 邦訳、ロラン・バルト『明るい部屋――写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、一九八五年、一三七‐一三八頁。

(15)Man Ray, “Sur le Realisme Photographique,” Cahiers d’Art, Vol. X, 1935. 邦訳、マン・レイ「写真のレアリスムについて」永戸多喜雄訳『カメラ毎日別冊 マン・レイ』毎日新聞社、一九八四年、六四頁。

(16)Henri Focillon, Vie des formes, suivi de Eloge de la main, Paris, 1939; 5e edition, 1993, p. 119. 邦訳、アンリ・フォシーヨン『形の生命』杉本秀太郎訳、岩波書店、一九六九年、一八九頁。

(17)Georg Simmel, Soziologie: Untersuchungen uber die Formen der Vergesellschaftung, Berlin, 1908, p. 484. 邦訳、ゲオルク・ジンメル『社会学(下)』居安正訳、白水社、一九九四年、二四八‐二四九頁。

(18)Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [Zweite Fassung]” (1935-36), in Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, p. 360. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五九九頁。

(19)Odilon Redon, A soi-meme: Journal (1867-1915), notes sur la vie, l’art et les artistes, Paris, 1961; Paris, 1979, p. 64. 邦訳、ルドン『私自身に』池辺一郎訳、みすず書房、一九八三年、七七頁。

(20)Carol Mann, Modigliani, London, 1980. キャロル・マン『アメデオ・モディリアーニ』田中久和訳、PARCO出版、一九八七年、一三五‐一三六頁より引用。

【初出】本稿は、2010年7月18日に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された2010年度哲学若手研究者フォーラムで「抽象絵画と写真――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛りに」と題して口頭発表した内容の一部であり、2021年2月に勝又公仁彦編『写真概論』の「第4章 印象派と象徴派における写真の影響の比較考察――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛かりに」(京都芸術大学出版局藝術学舎、2021年、67‐86頁)と題して活字発表した内容を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに