前章では、ポスト印象派や新印象派が、写真による知覚の変容と非常に親和的であることを確認した。さらに本章では、そうした写真による脱アウラ的知覚が、それ以後のフォーヴィズムとキュビズムにどのような影響を与えたのかについて考察する。

1 アンリ・マティスと写真

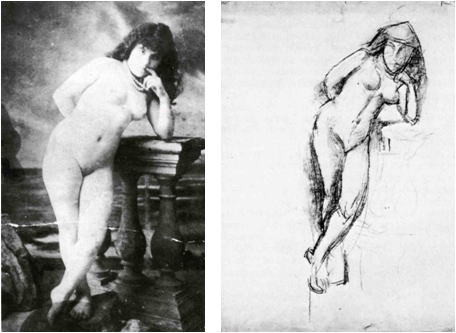

まず、フォーヴィズムの代表画家であるアンリ・マティスは、直接写真を絵画制作に利用している。事実、マティスは、画家用の一般的な裸体写真集を基に《立っているモデル》(一九〇六‐七年)(図1・図2)を描いている。

(左)図1 撮影者不詳『私のモデル達』1906年 写真

(右)図2 アンリ・マティス《立っているモデル》1906‐07年 油彩

この作品では、特に背景で、既にフォーヴィズムの色彩的特徴である「彩色の主観化」が顕著である点が非常に重要である。なぜなら、マティスの場合、この「彩色の主観化」に写真の脱アウラ的知覚の感化が窺われるからである。

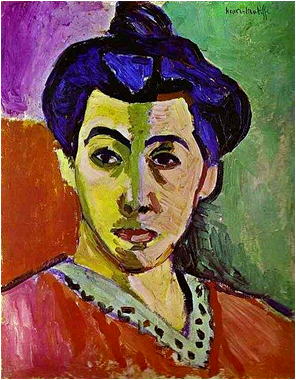

改めて確認しておけば、フォーヴィズムの様式的特徴は、まず第一に実在の事物の固有的色彩に全く依存しない「彩色の主観化」である(図3)。

図3 アンリ・マティス《マティス夫人(緑の縦筋)》1905年 油彩

私達は既に、そうしたフォーヴィズムには、第4章「フォーヴィズムと自動車」で自動車の影響、第5章「『象徴形式』としてのキュビズム」で移動機械・伝達機械・記録機械の影響、第6章「近代絵画と飛行機」で飛行機の影響、第9章「近代絵画と近代照明(1)」と第10章「近代絵画と近代照明(2)」でガス灯や電灯の影響があることを見てきた。ここでは、さらに写真の影響について考察しよう。

ここで、フォーヴィズムに対する写真の影響としては、第13章「近代絵画と写真(3)――ポスト印象派・新印象派を中心に」で見たように、まず白黒写真による被写体の色彩的「アウラの凋落」が、全てを単一色調に漂白することで、逆に彩色の恣意的余地が成立することが挙げられる。また、写真による被写体の全原物的要素の欠落は、色彩を単なる造形要素として取り扱う形式主義的な感性を助長しうる。さらに、写真における同一の時空間上に現前しない観者と被写体のアウラ的関係の断絶による一方的な傍観者的感受性の発生も、そうした彩色の随意性を一層育成しうる。そして、この造形要素を自由に操作する感受性は、やはりフォーヴィズムのもう一つの様式的特徴である「素描の主観化」にも連続しうる。

つまり、逆説的に、白黒写真の客観的疎外性こそが造形態度の主観的放縦性を解放するのである。そして、やはりやがて「彩色の主観化」は「色彩の純粋化」に、「素描の主観化」は「形態の抽象化」に接続するだろう。こうした色彩と形態の両方の抽象化傾向も、既に彩色の三原色化が始まり人体の幾何学化が進行している《立っているモデル》(図2)に観取できる。

さらに、本来扇情的であるはずの裸女の見返り姿が、まるで無骨な木彫人形のように極めて即物的に描かれている点にも、感情移入を減退させる写真の脱アウラ的知覚の反映を看取できる。

事実、マティスは一九〇八年の『カメラ・ワーク』誌で、写真の客観性について次のように触れている。ここで、マティスは写像に「感覚の世界」を見出しているが、それは既に脱アウラ的知覚に基づいていることに注意したい。

写真は、存在しうる最も貴重な記録資料を供給できます。この観点からは、その関心を誰も否定できないでしょう。趣味の良い人が撮れば、写真も芸術らしく見えるでしょう。しかし、私は写真の様式は重要ではないと思います。写真は、これからも常に人目を引き続けるでしょう。なぜなら、写真は私達に自然を示し、全ての芸術家はそこに感覚の世界を見出すだろうからです。従って、その不完全性は無視し、写真が本来備えている客観的魅力を失わないように、写真家はできる限り介入を控えるべきです。そこに何かを補おうとすれば、写真はそれこそ別の手段を真似たような見かけを与えかねません。写真は、記録し、私達に記録資料を供給すべきでしょう(1)。

その上で、マティスは『絵画の解放』(一九三三年)で、写真による脱アウラ的知覚が自分の主観的画風に与えた影響を次のように示唆している。ここでマティスの言う「感情抜きで対象を見る」ことこそ、脱アウラ的知覚に他ならない。

写真は、想像力を大いに狂わせます。なぜなら、感情抜きで対象を見るようになったからです。私は、自分独自の仕方で自然を見るのに邪魔になる全ての影響を振り払いたい時に写真を模写しました(2)。

もちろん、このマティスの発言の主旨は、他人の主観的な見方から脱却するために写真の客観的映像を利用したということである。しかし、マティス自身が、確かに「写真」により「感情抜きで事物を見るようになった」と述べ、現実に彼の作風における「自然を見」る「自分独自の仕方」が写真的客観描写ではない以上、やはり白黒写真の客観的疎外性こそが彼の制作態度の主観的自律性を促成した可能性は否定できない。

ここで注目すべきは、ゴッホの《画家の母の肖像》では、まだかろうじて現実の「記憶」に立脚していた彩色が、マティスの《立っているモデル》(図2)では、もはやほぼ完全に非現実的な架空の着色が行われている問題である。このことは、ゴッホが人一倍強い親アウラ的心性の持主として脱アウラ的知覚に対峙していたのに対し、技術的進歩と時代的推移により、約一五歳年下のマティスでは既に親アウラ的心性から反アウラ的心性への移行がより一層進展し、マティスの手本がゴッホのように親密な近親者の肖像写真ではなく通俗的な商業用写真集であることが象徴するように、むしろ脱アウラ的知覚こそが通常化した事態を示していよう。

その意味で、ゴッホの色彩的特徴は「彩色の反客観化」、マティスの色彩的特徴は「彩色の主観化」と形容したい。もちろん、この分類は便宜的なものに過ぎないが、各自の心性の基盤がどちらにより多く傾斜しているかを示す一つの指標としては有効だろう。

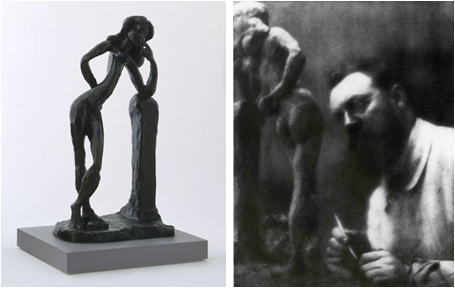

これに加えて、マティスの場合、色彩のみならず形態においても、写真の脱アウラ的知覚が感化を与えた可能性がある。それは、特に一つの写像(図4)を、まず同じ二次元の素描に移し(図5)、さらに異なる三次元の彫刻に転化した《蛇のような女》(一九〇九年)(図6・図7)で明瞭に確認できる。

(左)図4 撮影者不詳『私のモデル達』撮影時不詳 写真

(右)図5 アンリ・マティス《「蛇のような女」のための素描》1909年 素描

(左)図6 アンリ・マティス《蛇のような女》1909年 ブロンズ

(右)図7 エドワード・スタイケン撮影《「蛇のような女」を制作中のマティス》1909年 写真

つまり、ここでは、原本の写真(図4)ではかなり肉付きの良い女性が、素描では抽象的に単純化され、彫刻ではまるで別人のように細身化されている。こうした形体の異常なほど自由な可塑的操作もまた、マネやドガの場合と同様に、被写体のあらゆる原物的要素を捨象し、写像を単なる「形」と「色」という自律的な造形要素に還元すると共に、有機的な感情移入を排した一方向的な第三者的傍観を醸成する、写真による脱アウラ的知覚の一つの反映と推定できる。

2 パブロ・ピカソと写真

そして、キュビズムの代表画家であるパブロ・ピカソもまた、直接写真を絵画制作に活用している。事実、ピカソは一九〇一年頃から、自ら写真を多数撮影している。その枚数は、一九二〇年代以前だけでも一〇〇〇点を数えるほど大量である。さらに、ピカソは様々な写真資料も収集している(3)。

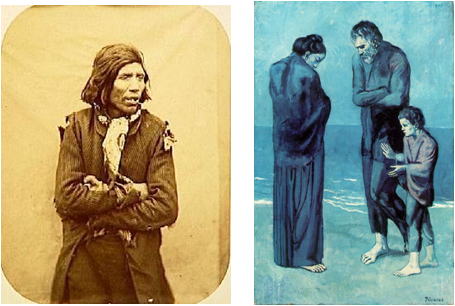

そうした写真は、キュビズム以前のピカソの画風に如実に影響している。例えば、アンヌ・バルダサリは「ピカソ 一九〇一‐一九〇六年――写真という鏡の中の絵画」(一九九九年)で、ピカソが所蔵していた当時の民族学的な白黒写真が、画業初期の「青の時代」(一九〇一‐〇四年)や「薔薇色の時代」(一九〇四‐〇七年)における単色を基調とする画風や画題に与えた感化を推測している(4)。その典型例としては、「青の時代」の《浜辺の貧しい人々》(一九〇三年)(図8・図9)や、「薔薇色の時代」の《二人の若者達(青年期)》(一九〇六年)(図10・図11)等を挙げられる。まず、こうした単色を基調とする造形的様式は、白黒写真による被写体の色彩的「アウラの凋落」の一種の反映と解せる。

(左)図8 ポール・エミール・ミオ撮影《ググ、ミックマック族の王子》1859年 写真

(右)図9 パブロ・ピカソ《浜辺の貧しい人々》1903年 油彩

(左)図10 ギュグリエーモ・プリュショー撮影《裸の若者達、カルナック》1896年 写真

(右)図11 パブロ・ピカソ《二人の若者達(青年期)》1906年 油彩

これらの作品では、特に背景が単純化されたり省略されたりして、既にキュビズムの造形的特徴である「一点透視遠近法の破綻」が徐々に現れ始めている点が非常に肝要である。なぜなら、ピカソの場合、この「一点透視遠近法の破綻」に写真の脱アウラ的知覚の感化が窺われるからである。

改めて確認しておけば、キュビズムの様式的特徴は、まず第一にルネサンス的リアリズムの骨子ともいうべき「一点透視遠近法の破綻」である(図12)。

図12 パブロ・ピカソ《アヴィニョンの娘達》1907年

私達は既に、そうしたキュビズムには、第5章「『象徴形式』としてのキュビズム」で移動機械・伝達機械・記録機械の影響、第6章「近代絵画と飛行機」で飛行機の影響、第8章「近代絵画とガラス建築(2)」でガラス建築の影響、第10章「近代絵画と近代照明(2)」でガス灯や電灯の影響があることを見てきた。ここでは、さらに写真の影響について分析しよう。

ここで、キュビズムに対する写真の影響としては、先述のフォーヴィズムの代表画家であるマティスについて見たように、まず白黒写真の客観的疎外性による造形態度の主観的放縦性に基づく「彩色の主観化」「色彩の純粋化」や「素描の主観化」「形態の抽象化」が考えられる。

その上で考慮すべきは、ピカソが一九〇七年に《アヴィニョンの娘達》(図12)で切り拓いたキュビズムにおける「一点透視遠近法の破綻」をさらに推進する際に、写真の三次元的二次元性が一定の示唆を与えたと推定される事実である。これに関連して、ラズロ・モホリ=ナギは『新しい視覚――ある芸術家の要約』(改訂版一九四七年)で、「写真の技術と精神は、直接あるいは間接にキュビズムに影響した(5)」と主張している。

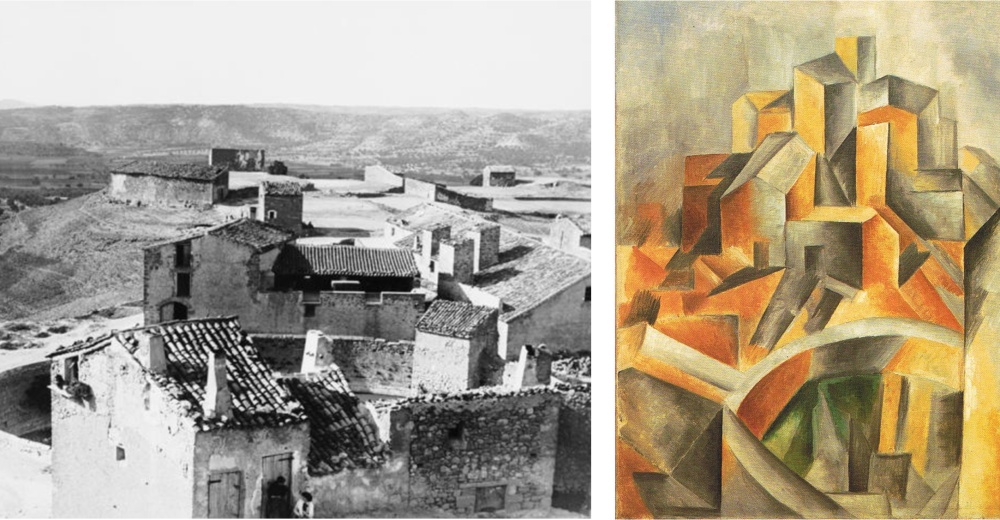

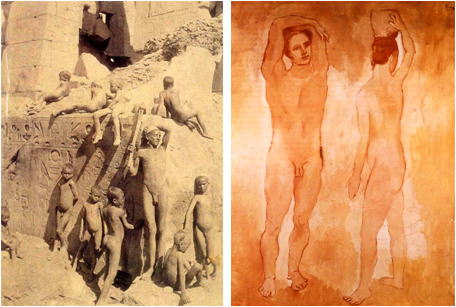

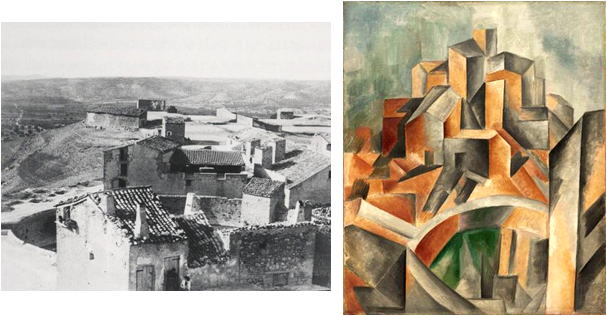

事実、ガートルード・スタインは『ピカソ』(一九三八年)で、一九〇九年に写真がキュビズムに与えた影響を次のように回想している。ここでスタインは「たまたま」と形容しているが、ピカソが風景画に描いた場所をわざわざ写真でも撮影することは明らかに意図的行為であろう(図13)。

一九〇九年に、ピカソはもう一度スペインに帰り、そして確かにキュビズムの始まりである風景画を持って戻ってきました。その三枚の風景画は、並外れて写実的でしたが、同時にキュビズムの始まりでした。ピカソはたまたま、自分が描いた村の写真を何枚か撮影していましたが、誰もがその風景画は空想だと抗議する時に、彼等にそれらの写真を見せることは、私には常に愉快でした。それらの写真は、彼等にその風景画がほとんど写真のように正確であることを分からせたからです。オスカー・ワイルドは、かつて自然は芸術の模倣に過ぎないと言いましたが、実際にその言葉には幾分かの真理があります。確かにスペインの村々は、それらの風景画と同じほどキュビズム的でした(6)。

現存資料から判断する限り、この時ピカソが描いた《オルタ・デ・エブロの貯水池》(一九〇九年)(図14)、《オルタ・デ・エブロの工場》(一九〇九年)、《オルタ・デ・エブロの丘の家並》(一九〇九年)等の三枚の風景画はいずれも、この時彼が撮影した特定の写真(図13)をそのまま忠実に模写したものではない。しかし、ここで注目すべきは、これらのキュビズム絵画と写真には共通する造形的特徴が存在し、正にそれがキュビズムの造形的特徴である「一点透視遠近法の破綻」である問題である。

(左)図13 パブロ・ピカソ撮影《オルタ・デ・エブロの貯水池(Ⅱ)》1909年 写真

(右)図14 パブロ・ピカソ《オルタ・デ・エブロの貯水池》1909年 油彩

つまり、《オルタ・デ・エブロの貯水池》(図14)では、まず個々の対象は非常に立体的に描かれている。事実、それぞれの建物は三面を見せているものが多く、陰影も強調されているので三次元性を強く示唆している。その一方で、個々の建物は、それぞれ異なる視点から眺められている上に、前後の重なりのため接地線が見えず、また地平面も建物の配列から想像して水平ではないので、鑑賞者はこの風景を見上げているのか見下ろしているのか甚だ不明である。また、個々の建物は、部分的に互いに貫入し合い、時には奥に行くほど広がる逆遠近法を示しているので、自然な立体感は著しく減少している。さらに、これらの平面化傾向は、個々の陰影の照射角度が一定ではないことで一層増大されている。その結果、従来の自然主義的な一点透視遠近法は破綻し、画面には三次元性と二次元性が奇妙に混在している。

これに対し、類似する写真(図13)でも、まず個々の対象は非常に立体的に映出されている。実際に、やはりそれぞれの建物は三面を見せているものが大半で、陰影も明確なので三次元性を強く暗示している。その一方で、やはり個々の建物は、それぞれ向きが異なる上に、前後の重なりにより接地線の多くが隠れ、また地平面も地形が丘の上にあり、近景と中景左と遠景が同一平面上にないので、個々の対象は一体どのような位置関係で存在しているのか非常に曖昧である。また、鑑賞者の足場は、まるで唐突に空中から風景を見下ろしているように不明瞭であり、自然な身体的延長としての前景も消失している。そして、これらの平板化傾向は、写真画像の三次元的二次元性により一層増幅されている。その結果、やはり本来の自然な一点透視遠近法は希薄化し、画面には三次元性と二次元性が不自然に併存している。

これらのことから、ピカソは《オルタ・デ・エブロの貯水池》(図14)等のキュビズム絵画で、従来の一点透視遠近法による三次元的造形空間とは異なる、三次元性と二次元性が共存する新しい造形空間を創出しようとしていると推測できる。そして、その際に、同様に三次元的な建物群が二次元的に表象されている写真(図13)を一つの造形的見本として参考にしたと推察できる。

なお、こうした写真による三次元的被写体の二次元的還元は、対象の原物的要素全ての内、特に量感的「アウラの凋落」と解せる。また、写真による三次元的被写体の二次元的把握がもたらす俯瞰的にも仰角的にも見える曖昧な映像は、対象の原物的要素全ての内、特に位置関係的「アウラの凋落」と解釈できる。そして、その意味で、キュビズムの造形的特徴である「一点透視遠近法の破綻」には、写真による脱アウラ的知覚が様々に反映していると指摘できる。

これに加えて、ピカソは、屋外の風景のみならず屋内の静物を描いたキュビズム絵画でも三次元性と二次元性の同時表象という同様の試みを行っている。そして、そこにはやはり写真の三次元的二次元性の感化を感受できる。

事実、ガートルード・スタインは『ピカソ』で、写真とキュビズムの関連について次のように述懐している。

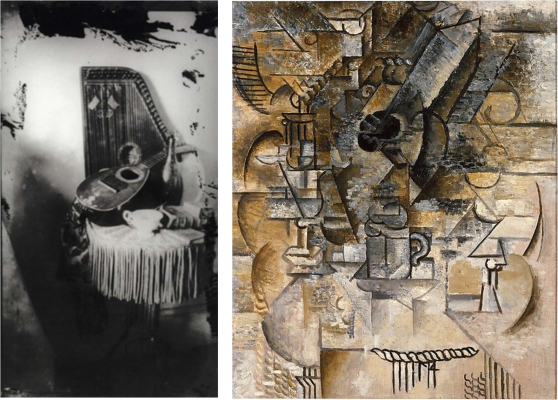

キュビズムがさらに少し発展した当時、私はピカソが事物を組合せそれを写真に撮る手法に非常に強い感銘を受けました。私は、今もその一枚を持っています(7)。

また、ガートルード・スタインは『アリス・B・トクラスの自伝』(一九三三年)で、写真とキュビズムの関連について次のように証言している。

それはまた、ピカソがコンポジションを作り始めた頃でもありました。ピカソは、幾つかの事物で静物を作り、それを写真に撮りました(8)。

この時ピカソに撮影された写真の現存例が、《フォト・コンポジション(円卓上の静物)》(一九一一年)(図15)である。

(左)図15 パブロ・ピカソ撮影《フォト・コンポジション(円卓上の静物)》1911年 写真

(右)図16 パブロ・ピカソ《円卓、瓶、コップ、マンドリン》1911年 油彩

ここで興味深いことは、ピカソがこうした事物を組み合わせて撮影した写真を基にキュビズム絵画を描いていることである。そして、ここでも写真とキュビズム絵画の両方に共通する造形的特徴が存在し、それがやはり「一点透視遠近法の破綻」である問題である。

つまり、《円卓、瓶、コップ、マンドリン》(一九一一年)(図16)では、まず個々の対象は一応立体的に表出されている。現に、個々の対象には陰影らしきものが施され、確かに一定の三次元感を保持している。おそらく題名を見なくても、誰でも楽器、瓶、コップ、円卓については見分けることができるだろう。

その一方で、個々の対象に対する視角はまちまちで、画面全体の奥行も浅いため、消失点は確定することができない。また、個々の対象は、輪郭線が明確である上に部分的に相互に貫入し合っているので、自然な立体感は著しく撹乱されている。さらに、こうした平面化傾向は、個々の陰影の照射角度が一律ではないことで一層倍加されている。その結果、やはり従来の一点透視遠近法は瓦解し、画面には三次元性と二次元性が微妙に並存している。

これに対し、元の写真(図15)でも、まず個々の被写体は非常に立体的に映出されている。実際に、楽器、瓶、コップ、円卓は、日常的に身近に触知可能な立体物であり、容易にその三次元性を感受できる。また、円卓上では対象が構造的に重なり合っているので、その一定の奥行感も享受できる。

その一方で、円卓やその上の静物群は、背後の壁面以外には奥行の手がかりとなる他の対象との重なりを全く持たず、その壁面も鑑賞者に間近い上に無地で画面と平行しているので、画面全体の奥行は極めて浅く見える。また、個々の静物は、接地線が大部分隠れている上に円卓の足も暗中にあるので、自然な立体感は著しく減退している。そして、こうした平板化傾向もまた、写真画像の三次元的二次元性により一層倍増されている。その結果、やはり自然な一点透視遠近法は浅薄化し、画面には三次元性と二次元性が錯雑に並立している。

これらのことから、やはりピカソは《円卓、瓶、コップ、マンドリン》(図16)等のキュビズム絵画において、在来の一点透視遠近法による三次元的造形空間とは異なる、三次元性と二次元性が共立する新しい造形空間を創造しようとしていると解せる。そして、その際に、やはり同様に三次元的な静物群が二次元的に表象されている写真を、一つの造形的手本として参照したのだと解釈できる。

こうした写真による三次元的被写体の二次元的還元もまた、対象の原物的要素全部の内、特に量感的「アウラの凋落」と理解できる。その意味で、やはりキュビズムの造形的特徴である「一点透視遠近法の破綻」には、写真による脱アウラ的知覚が多様に反映していると指摘できる。

こうした写真映像の特徴である三次元的二次元性は、それ以後のキュビズムの展開にも複雑に影響を与えている。特に興味深いのは、キュビズムに客観的再現性を回復させたいわゆるピカソの「新古典派時代」(一九一七ー二五年)における写真の影響である。実際に、ピカソはこの時代においても写真に基づき、《三人のバレリーナ》(一九一七年頃)(図17・図18)、《肘掛椅子のオルガの肖像》(一九一七年)(図19・図20)、《ピエール=オーギュスト・ルノワールの肖像》(一九一九‐二〇年)(図21・図22)、《ロバに乗るパウロ》(一九二三年)(図23・図24)等を多数描いている。

(左)図17 撮影者不詳 《ロシア・バレエの広告写真》 1916‐17年頃 写真

(右)図18 パブロ・ピカソ 《三人のバレリーナ》 1917年頃 鉛筆・クレヨン

(左)図19 パブロ・ピカソとエミール・ドゥレタン撮影 《アトリエのオルガ・ピカソ》 1917年頃 写真

(右)図20 パブロ・ピカソ 《肘掛椅子のオルガの肖像》 1917年 油彩

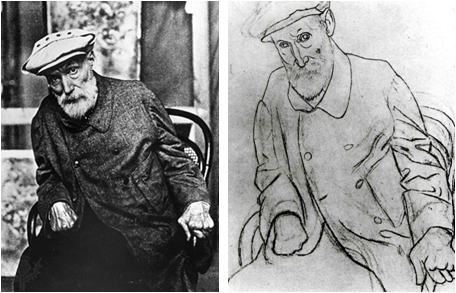

(左)図21 アンブロワーズ・ヴォラール撮影 《ピエール=オーギュスト・ルノワール》 1913年 写真

(右)図22 パブロ・ピカソ 《ピエール=オーギュスト・ルノワールの肖像》 1919‐20年 素描

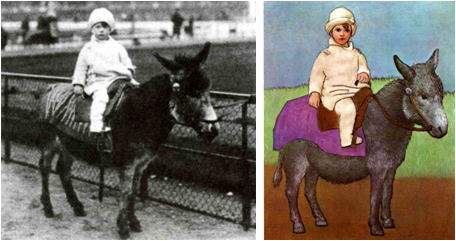

(左)図23 伝パブロ・ピカソ撮影 《ロバに乗るパウロ・ピカソ》 1923年 写真

(右)図24 パブロ・ピカソ 《ロバに乗るパウロ》 1923年 油彩

これらは皆、背景を単純にしたり省略したりすると共に対象の輪郭線を強調することで画面が平板化する一方で、対象描写が比較的写実的であることを指摘できる。ここでは、写真映像の特徴である三次元的二次元性は、むしろ二次元的抽象性における三次元的具象性の回復において大きな視覚的手掛かりになったと解釈できる。

これらに関連して、ラズロ・モホリ=ナギは『絵画・写真・映画』(一九二五年)で、写真が近代絵画の抽象化傾向に担った役割を次のようにまとめている。ここでは、写真の脱アウラ的知覚による対象からの色彩の自律が考察されている。

こうして、絵画もまた色彩と平面という基本的手段を認識するに至った。この認識は、機械的描写方法、つまり写真の発明によって促進された。人々は、一方では客観的機械的手段による描写の可能性、その物質自身に内在する法則の容易な外的結晶化を認識し、他方では色彩造形がそれ自身の内に、色彩の内に、その「目的」を含んでいることをはっきりと知った。今日では、色彩契機の恣意的な担い手でしかない自然物、対象は、色彩造形の一義的な効果のために必要不可欠ではない。やがて、写真と映画の日進月歩の発展は、この技術が描写意図を、既知の絵画がかつて成し遂げたよりも比較にならないほど完全に実行できることを明らかにするだろう。たとえ、今日ではまだ一般にははっきりと受け入れられていなくても、確かにこの時代感情に根差した直観的認識が、他の要因と並んで「非対象的」「抽象的」絵画を強力に推進したのである(9)。

また、海野弘は『現代美術』(一九八八年)で、写真が近代絵画の抽象化傾向に果たした役割を次のように要約している。ここでは、写真の脱アウラ的知覚による、対象の三次元的原物要素の二次元的造形要素への還元が洞察されている。

異なったものを、写真のようなメディアによって複製して、比較することは、対象を平面的なイメージに抽象化することである。さらにそこでは、異なった場所、異なった時間という次元も抽象されている。すなわち、対象とその場という時空から、二次元のイメージがとりだされる。モダン・アートは複製技術時代の芸術なのである(10)。

以上のように、フォーヴィズムやキュビズムも写真と非常に親和的である。また、フォーヴィズムやキュビズムの絵画表現には写真による知覚の変容の様々な反映を推定できる。

総括すれば、まず白黒写真は、被写体の色彩を単一色調に脱色し、その原物的要素の内、色彩的「アウラの凋落」を招く。それにより、対象の形態は純粋化すると共に、彩色の恣意性が生じる。また、写真は、被写体の全原物的要素における「アウラの凋落」を導く。その結果、対象からは形態も色彩も自律し、それらは随意に操作可能な単なる平面的な造形元素となる。さらに、写真は、鑑賞者と被写体の関係を視覚だけに特化し、その視覚においても直接的交流を断念させる。そうしたアウラ的関係の破綻により、鑑賞者には傍観者的感受性が胚胎し、造形操作の主観化傾向は一層促進される。そして、写真は、人間の自然な生来的視覚から逸脱する、様々な光学的歪曲や無意識の可視化を招来する。そうした多様な脱アウラ的知覚の結果、造形表現の自由化傾向は一層推進される。そこでは、二次元の絵画平面上に三次元の立体空間を現出していたルネサンス的リアリズムを根底から支える一点透視遠近法は造形表現上必要不可欠なものではなくなり、むしろ写真映像の特徴である三次元的二次元性こそが一つの新しい造形的啓示を指し示すことになったのだと理解できる。

ここに、写真による脱アウラ的知覚が、近代絵画の抽象化傾向に与えた複層的な影響を主張できる。

【註】引用は全て、既訳のあるものは参考にして拙訳している。

(1)Henri Matisse, Ecrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 60. マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、一九七八年、六七頁。

(2)Ibid., p. 126. 同前、一四四頁。

(3)『「ピカソと写真」展』図録、朝日新聞社文化企画局、一九九八年。

(4)Anne Baldassari, “Picasso 1901-1906: Painting in the Mirror of the Photograph,” in Dorothy Kosinski (ed.), The Artist and the Camera: Degas to Picasso, Yale University Press, 1999.

(5)Laszlo Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an Artist, New York, 1949, p. 37. L・モホリ=ナギ『ザ ニュー ヴィジョン』大森忠行訳、ダヴィッド社、一九六七年、八〇頁。

(6)Gertrude Stein, “Picasso” (1938), in Writings 1932-1946, New York, 1998, pp. 502-503. ガートルード・スタイン「ピカソ」『ピカソその他』本間満男・金関寿夫訳、書肆山田、一九八四年、二九‐三〇頁。

(7)Ibid., p. 509. 同前、四四頁。

(8)Gertrude Stein, “Autobiography of Alice B. Toklas” (1933), in Writings 1903-1932, New York, 1998, pp. 773-774. ガートルード・スタイン『アリス・B・トクラスの自伝』金関寿夫訳、筑摩叢書、一九八一年、一五七頁。

(9)Laszlo Moholy-Nagy, Malerei, Fotografie, Film, Berlin, 1925; Mainz, 1967, pp. 12-13. L・モホリ=ナギ『絵画・写真・映画』利光功訳、中央公論美術出版、一九九三年、一二頁。

(10)海野弘・小倉正史『現代美術――アール・ヌーヴォーからポストモダンまで』新曜社、一九八八年、一九頁。

【初出】本稿は、2010年7月18日に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された2010年度哲学若手研究者フォーラムで口頭発表し、2011年5月に『哲学の探究』第38号(哲学若手研究者フォーラム、2011年、67‐86頁)で論文発表した、「抽象絵画と写真――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛りに」の内容の一部を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに