前章では、主体が客体と同一の時空間上で相互にアウラを産出し合う関係を「アウラ的関係」、また主体が客体のアウラを注意(=意識集中)して知覚することを「アウラ的知覚」と読解し、これが生来人間にとって自然であることを指摘した。これに対し、この「アウラ的関係」が十全に成立していない関係を「脱アウラ的関係」、また主体の客体のアウラに対する注意(=意識集中)が散じた知覚を「脱アウラ的知覚」と定義し、それが「有機的自然の限界からの解放」をもたらす「近代技術」としての写真において典型的に生じることを指摘した。

さらに本章では、この写真による知覚の変容が、近代絵画の起点である印象派にどのような影響を与えたかについて改めて考察する。実際に、印象派やその周辺が写真に強い関心を抱いていたことは、ピエール=オーギュストの息子ジャン・ルノワールが『わが父ルノワール』(一九六二年)で次のように証言している。

印象派の人々は、当時の生活における写真の発達を重要視していた。彼等の友人シャルル・クロスは、写真を光の分析の諸問題を研究し、印象派の経験をより一層推進する手段と見ていた(1)。

1 フレデリック・バジルと写真

まず、直接写真を基に油彩画を描き、「銀板写真の詩情(2)」を絵画化したのが、初期の印象派のフレデリック・バジルと考えられる。

図1 ジャン=フレデリック・バジル 《家族の集い》 1864年 油彩

事実、バジルの《家族の集い》(一八六四年)(図1)では、描かれたほぼ全員が観者を異様に凝視しているにもかかわらず、むしろそれゆえに画面には感情を欠いた冷やかな無関心が漂っている。これは、まず写真一般では、撮影時に被写体が、写真機という情緒的相互交流を生まない人工物を見つめねばならないことに原因がある。つまり、視覚上のアウラ的関係が生起しない機械装置への凝視である分、被写体のまなざしからは情動的要素が減少する。

また、特に当時の銀板写真は、撮影に長時間の露光が必要であり、被写体は自然状態では考えられないほど、自らは必ずしも興味のない写真機を長時間凝視せねばならなかった。そのため、被写体の緊張は異常に高まる反面、自然な人間的情動は失われる。これにより、被写体の目つきの不自然さは一層増加する。これに関連して、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で次のように説いている。「写真は、『アウラの凋落』という現象に決定的に関与している。銀板写真において、非人間的、言わば致命的と感じられざるをえなかったのは、写真機を(しかも長時間)見つめることであった。なぜなら写真機は、人間の像を写し取るけれども、その人にまなざしを送り返さないからである(3)」。

さらに、写真全般では、同一の時空間上に現前していない観者と被写体の視覚上のアウラ的関係は完全に破綻する。これにより、写真に化学反応的に定着される写像のまなざしは、観者とは決して焦点の合わない虚ろな視線となる。

これらの結果、銀板写真の肖像写像には三重に脱アウラ的関係が表象されることになる。

その後、写真技術が改良され、感光に必要な露光時間が短縮されると、写真機に対する被写体の凝視時間自体は短縮される。その結果、古い銀板写真の肖像写真は、その撮影時間の長さに起因する被写体の異常な凝視という映像的特徴を事後的に確立することになる。

このことこそが、銀板肖像写真を模写したと推定されるこのバジルの作品を、現在の肖像写真を模写した絵画に対し、歴史的により独自で貴重なものにしている。そして、本来肉親的親密性に溢れているはずの画家自身の親族の集団肖像画に、同時に未曽有に過剰な非親密性という全く相反する画趣が加味されていることが、この作品に独特で奇妙な魅力を付与している(さらに、この逆説的魅力は、当時の写真撮影に不可欠な晴天露光を反映し、画面に従来以上の明快さが付加されることでより増大している)。

なお、類例として、実際に肖像写真を模写し、同様に描かれた家族全員が観者を厳しく睨んでいる、フランツ・フォン・レンバッハの《家族のいる自画像》(一九〇三年)を挙げられる(図2・図3)。

この作品が描かれた頃は、既に露光時間はある程度短縮されており、確かに元の写真では被写体達はそれほど写真機を凝視してはいない。しかし、それにもかかわらず、《家族のいる自画像》(図3)では、描出された全員が観賞者を異様に凝視している点に、当時もまだ払拭されていなかった肖像写真の凝視に対するある種の根深い固定観念が現れていよう。

(左)図2 フランツ・フォン・レンバッハ撮影 家族の写真 1903年 写真

(右)図3 フランツ・フォン・レンバッハ 《家族のいる自画像》 1903年 油彩

2 クロード・モネと写真

これに関連して、印象派のクロード・モネも、写真を基に《庭の女達》(一八六六年)(図4)を描いている。

図4 クロード・モネ 《庭の女達》 1866年 油彩

事実、この絵画はフレデリック・バジルの依頼で制作されたと言われ、実際にバジルに二五〇〇フランで購入されている。そして、この作品もまた、モンペリエ近郊のメリックのバジル家の別荘で撮影された、バジルの従姉妹を撮影した二枚の写真を構図に利用したと伝えられている(4)。

そうであれば、この絵画でも、描かれた女性達が皆相互に微妙なよそよそしさを示し、特に実際の制作時にモデルを務めたのが後にモネの妻となる恋人カミーユであるにもかかわらず、画面左の正面向きの女性が異様に目の据わった不自然で隔意的な凝視を示している点に、ただ単に一人のモデル(カミーユ)から画中の四人を合成したという理由だけに留まらない、バジルの《家族の集い》と同様の当時の銀板写真における時代的に特殊な脱アウラ的関係の反映を観取できる。

また、このモネの《庭の女達》(図4)は、最初期の屋外制作の実践例であり、その制作手法の斬新さをクールベやマネにさえ冷やかされた先駆的作例であるが、そうした外光的明快さへの興味も、同時代の晴天露光による写真撮影に感化された可能性がある。

さらに、モネとバジルは、一八六四から翌年の冬にバジルの親類の家で写真家ナダールと交友している(5)。何よりもまず、モネ自身が当時極めて高価だった写真機を四台も所有する「写真マニア」であった事実は注目に値する(6)。

これらのことから、少なくともモネが現実に写真を絵画制作に利用している以上、次第に彼が、漸次的な写真技術の向上による撮影時間の短縮につれて、写真映像の瞬間的定着性に強い関心を抱いた可能性は決して皆無ではない。

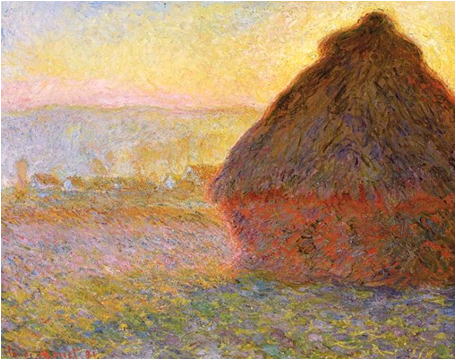

図5 クロード・モネ 《積藁、夕陽》 1890年 油彩

実際に、後に《積藁》(図5)連作中のモネは、一八九〇年一〇月七日付ギュスターヴ・ジュフロワ宛書簡で、自らの制作態度を次のように伝えている。ここで、モネの描写姿勢は、風景全体を瞬間的に定着させようとする点で写真機と構造が共通している。

私は、猛烈に勉強しています。一連の様々な(積藁の)効果に取り組んでいるのですが、この頃は陽が落ちるのがとても早くて付いていけません……。仕事が捗らなくて絶望しますが、しかし、やればやるほど私が追求する「瞬間性」を、特に包む効果を、同一の光の全体的な広がりを表現するに至るためには、もっと仕事をする必要があることが分かってきます(7)。

なお、レミ・ド・グールモンも「クロード・モネの目」(一九〇〇年)で、モネの描写姿勢における写真的性格を次のように評している。もちろん、視野に入る一瞬の視覚情報全部を画布全体に同時に描出することは人間技では不可能なので、厳密にはモネが画面に主観的改変を加えていることは確かである。しかし、あくまでもその描写理念自体は、やはりグールモンが形容するように写真的機構と見なしうる。

クロード・モネの一連の絵画を注意深く見る時、ある恐れに似たものを感じる。実際、神の創造物と対峙しているように感じられる。この海景画は、水夫にさえ海の知られざる面を明らかにするが、瞬間の作品なのだ。素人の目によく分かるためには、少なくとも数分は必要だが。これは、最初の一瞥で広く見渡した時のように、正に感覚の瞬間に固定された自然である。この機構は、写真のようである(8)。

3 エドゥアール・マネと写真(1)

また、写真を絵画制作に精力的に利用したのが、印象派の先輩エドゥアール・マネである。特に、マネの場合、一八五四年にユジェーヌ・ディスデリによって考案され、一八五九年以降写真帳と共に大流行した名刺判写真を盛んに活用したことが知られている。事実、マネが肖像写真に日常から非常に親しんでいたことは、一八七〇年一〇月二三付の妻シュザンヌ宛書簡から分かる(図6)。

愛するシュザンヌ、僕は長い時間かけて君の写真を探した。遂に、客間の机の中に写真帳を見つけた。今では、君の愛しい顔を度々見つめられる(9)。

図6 シャルダン撮影 《シュザンヌ・マネ夫人(マネの写真帳より)》 1868年頃 写真

画家としてのマネは、制作時に納得行くまで何度もモデルにポーズを取らせることが常であった。そのため、アントナン・プルーストによれば、マネは一八七一年頃にレオン・ガンベッタの肖像画を描く際に、ガンベッタが多忙でポーズを十分に取れないことに腹を立てて、写真を用いて肖像画を制作することで有名なアカデミズムの画家レオン・ボンナ向きの仕事だと愚痴ることもあったという(10)。

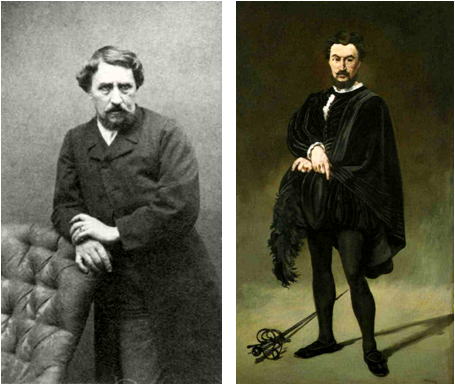

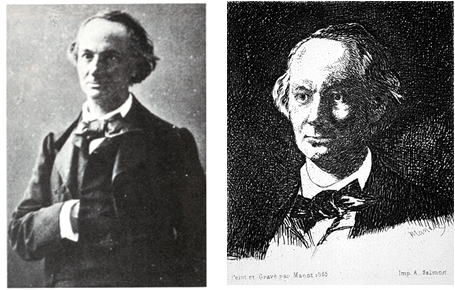

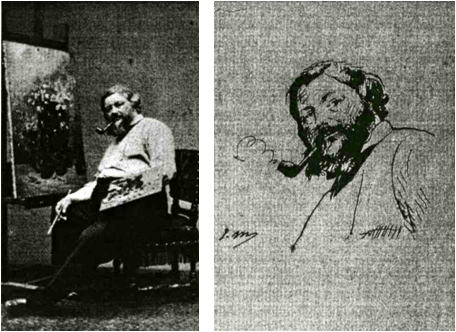

ところが、実際にはマネ自身も、《スペインのバレエ団》(一八六二年)、《カンプルービの肖像》(一八六二年)、《ローラ・ド・ヴァランス》(一八六二年)、《闘牛(マドリードの闘牛場)》(一八六五‐六六年)、《悲劇俳優(ハムレット役のルヴィエール》(一八六五‐六六年)(図7・図8)、《シャルル・ボードレールの肖像》(一八六八年)(図9・図10)、《ギュスターヴ・クールベの肖像》(一八七八年)(図11・図12)、《ジョルジュ・クレマンソーの肖像》(一八七九‐八〇年)、《アントナン・プルーストの肖像》(一八八〇年)、《ライオン撃ちのペルテュイゼ》(一八八〇‐八一年)、《アンリ・ロシュフォールの肖像》(一八八一年)等で、写真を基に多数の絵画を制作している。特に、《悲劇俳優(ハムレット役のルヴィエール》(図8)はモデルのフィリベール・ルヴィエールの死後に完成している点で注目に値する。

(左)図7 エティエンヌ・カルジャ撮影 《ルヴィエールの名刺判写真》 1865年 写真

(右)図8 エドゥアール・マネ 《悲劇俳優(ハムレット役のルヴィエール》 1865‐66年 油彩

(左)図9 ナダール撮影 《シャルル・ボードレール》 1862年 写真

(右)図10 エドゥアール・マネ 《シャルル・ボードレールの肖像》 1868年 エッチング

(左)図11 エティエンヌ・カルジャ 《ギュスターヴ・クールベ》 1861‐65年 写真

(右)図12 エドゥアール・マネ 《ギュスターヴ・クールベの肖像》 1878年 リトグラフィ

ただし、マネにおける写真の影響は、特定の写像をそのまま単純に模写したというよりも、まず第一に写像の立体的な平面性への興味が強いことに指摘できる。例えば、そうした平面的立体性への関心の明らかなマネの絵画に、《笛吹く少年》(一八六六年)(図13)がある。

図13 エドゥアール・マネ 《笛吹く少年》 1866年 油彩

この作品でも、マネの多くの絵画に共通するように、マネは三次元的写実性を重視する従来の伝統的なルネサンス的リアリズムから意図的に離反している。つまり、この作品では、形態面では背景と地面を無地で連続させ、また色彩面では対象の中間色を大幅に省略して、形色共に奥行を示す手掛りを弱めているので画面は極めて平板に見える。特に、少年の上着は単一の暗色で塗られ、遠目には一つの色面にしか見えず、そのズボンも横側の黒線模様が輪郭を非常に強調しているので、立体感の減退は一層倍加している。

ただし、少年の足下で小さな影が不自然ながら微かに奥行を暗示し、また、上半身の笛を吹く腕を組む仕草や、ズボンの横線が部分的には輪郭から少し内側に入り込んでいることにより、立体感はわずかに回復されてもいる。

従って、ここでマネが意図している画趣は、完全に二次元的な「画像の平面性」というよりも、むしろ二次元的にも三次元的にも見える「画像の平面化」と呼称できる。ここに、本来平面に過ぎない支持体に立体的な映像を現出させる、写真の三次元的二次元性と類似する造形的感受性を看取できる。

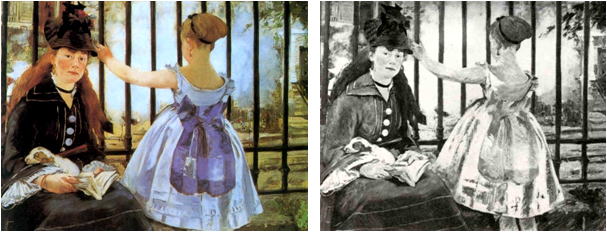

これに加えて、マネは遅くとも一八六六年以降、しばしば自分の作品を写真で撮影している。事実、マネは油彩画を水彩やエッチングで再制作する際に、転写用に自作を職業写真家ゴデに撮影させている。そして、マネは《鉄道》(一八七三年)の複製写真の表面のように(図14・図15)、画質が悪く細部が消失している場合は水彩やグアッシュで加筆し、逆に《春》(一八八一年)の複製写真の裏面のように、細部が過剰に映出されている場合は墨線で輪郭を縁取っている。このことから、村山康男が「一九世紀フランスの画家と写真」(一九九三年)で推察するように(11)、マネが当時の写真映像の効用と限界に非常に意識的であったことは疑いない。

(左)図14 エドゥアール・マネ 《鉄道》 1873年 油彩

(右)図15 エドゥアール・マネ 《鉄道》 1873‐74年 写真・水彩・グアッシュ

ここで注目すべきは、前者の加筆の問題である。つまり、実際にマネが目にしていた当時の複製写真では、写真技術の低さによる画像の粗さのため、多くの場合中間色が飛び、形も色も単純化されると共に、画面からは立体感・奥行感が減少している。そうであれば、マネの平面的な造形感覚は、こうした特殊な退色的平面写像を頻繁に目にしていたことに刺激された可能性を推測できる。

これにはさらに、三浦篤が「エドゥアール・マネにおける写真と絵画」(二〇〇二年)で洞察するように(12)、マネの親友の写真家ナダールが得意としていた、人工照明により明暗のコントラストを強調して中間色の移調を減少させることで、三次元性と二次元性の対照をより強調する肖像写真の影響も推定できる(図16・図17)。

(左)図16 ナダール撮影 《写真家の妻》 1890年 写真

(右)図17 エドゥアール・マネ 《ヴィクトリーヌ・ムーラン》 1862年 油彩

4 ピエール=オーギュスト・ルノワールと写真

これに関連して、印象派のピエール=オーギュスト・ルノワールの《アルフレッド・シスレー夫妻》(一八六八年)(図18)にも、写真の感化を観取できる。

図18 ピエール=オーギュスト・ルノワール 《アルフレッド・シスレー夫妻》 1868年 油彩

つまり、まずこの作品では、男性の正面向きで上半身をやや傾けた姿勢や、黒色の面積の広い上着とズボンの濃い輪郭内の凹凸の少ない着色による平面感に、マネの《笛吹く少年》の反響を窺える。また、背景は、無地ではないが極めて鮮明に暈けているので、やはり画面は平板に見える。この描写は、視覚効果上、中心画題である夫妻を際立たせ、夫妻の親密さを強調する役目を果たしている。

しかし、現実には、二人と背景の距離的近さから判断して、通常の自然な人間的視覚ではここまで極端に焦点深度が狭まることはありえない。従って、こうした不自然な背景描写は、写真のアウトフォーカス現象に触発された可能性を推察できる。

また、こうした輪郭線の曖昧な描法は、後の印象派の代名詞的画法である「筆触分割」と強い親和性を持っている。従来、「筆触分割」に対する写真の影響は、アーロン・シャーフやオットー・シュテルツァーのように(13)、被写体(あるいは写真機)の動きによるブレを指摘することが多かったが、こうした焦点のズレにも同様に指摘できることを確認しておきたい。

5 エドゥアール・マネと写真(2)

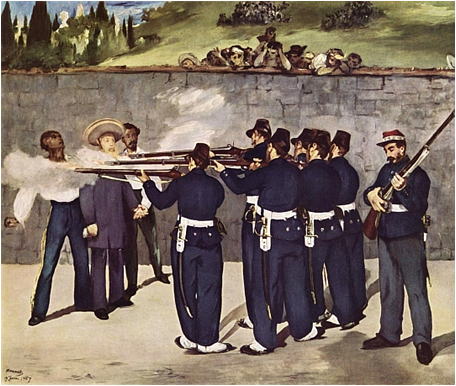

さらに、写真による知覚の変容という観点から重要なのが、エドゥアール・マネの《皇帝マクシミリアンの処刑》(一八六七年)(図19)である。

図19 エドゥアール・マネ 《皇帝マクシミリアンの処刑》 1867年 油彩

周知のように、この作品は、一八六六年六月一九日にオーストリア大公でメキシコ皇帝のフェルディナント・ヨーゼフ・マキシミリアンが反乱軍に惨殺された事件を、マネが写真や新聞を手掛かりに描いたものである。例えば、アーロン・シャーフは『美術と写真』(一九六八年)で、マキシミリアン皇帝や、トマス・メヒアとミゲル・ミラモンの両将軍、また銃殺隊長のポルフィリオ・ディアスの顔等が、写真を参考にして描かれていると同定している(14)。

この作品も、やはり背景が画面に平行な中景の壁面で大部分を覆われている上に、銃殺隊員の一番左の人物が非常に小柄なため、まるで前景の人物達が皆画面手前に平行に横列しているように錯覚されるので、奥行が非常に浅く見える。また、加害者側も被害者側も全員、色数の少ないほぼ無地の服装である上に、陰影の移調の弱い平板な塗り方をされているので、立体感も極めて弱まっている。

とはいえ、やはり背景は、画面上部で後景の広がりを暗示し、銃殺隊員も皆銃身を構える立体的な姿勢を示しているので、依然として奥行も立体感も正常なようにも見える。ここにまず、先述と同様の本来平面に過ぎない支持体に立体的な映像を現出させる写真の三次元的に次元性と相似する造形的感受性を観取できる。

ここで注目すべきは、至近距離での射殺という極めて残虐な処刑場面にもかかわらず、銃殺隊員も犠牲者達も全員まるで紙人形のように表情も動勢も少なくあたかも時間が停止しているように見えるので、本来衝撃的であるはずの悲劇性が著しく希薄な問題である。

もちろん、ある意味でそのことが逆に事件の悲惨さを引き立てているとも言えるが、それでもなお、その苦悶でかろうじて画面に戦慄を与えている一番左側の犠牲者を隠すと、この画面を緊迫した死刑場面として感受することはやはりなかなか難しい。そのことは、この作品の構図の元になった、フランシスコ・デ・ゴヤの必死の緊迫感に満ちた《一八〇八年五月三日、プリンシペ・ピオの丘での銃殺》(一八一四年)(図20)と比較すれば一目瞭然であろう。

図20 フランシスコ・デ・ゴヤ 《1808年5月3日、プリンシペ・ピオの丘での銃殺》 1814年 油彩

従来、こうした緊迫性の欠如には、マネ自身の事件への関心の低さや一種のダンディズムの現れ等の様々な理由が推理されてきた。しかし、ここでは、その最も重要な一つとして写真による脱アウラ的知覚の感化に注目したい。

つまり、言うまでもなく、写真の写像は不変の固定像である。これに対し、人間は繰り返し同じ刺激に晒されると、精神的労力の節約のために無反応になる。また、前述のように、写真では同一の時空間上に現存していない観者と被写体の間には、感情移入の基盤であるアウラ的関係も成立しない。従って、写真の観者には、そうした写真による脱アウラ的知覚つまり疎外的ショックに対する自己防衛のための情動的麻痺も生じ、傍観者的感受性が胚胎せざるをえない。

これに関連して、スーザン・ソンタグは『写真論』(一九七七年)で、写真による情動的麻痺について次のように分析している。

残虐写真によるショックも、繰り返し眺める内に薄れて行くのは、初めてポルノ映画を観た時に覚える驚きと困惑が、もう数本も観れば薄れていくのと丁度同じである。〔…〕世界中の悲惨と不正の莫大な写真目録は、恐怖をより日常的な――見慣れた、隔たった(「唯の写真さ」)、仕方のないものに見せることにより、残虐性に対するある種の慣れを誰もに与えてきた(15)。

また、ロラン・バルトは『明るい部屋』(一九八〇年)で、写真による情動的麻痺について次のように考察している。

「写真」と共に、私達は「平板な死」に陥ったのである(16)。

こうした、写真に助長される冷淡な感受性は、絵画制作においては描写対象に対する共感の欠如として表れる。つまり、この非人間的心性の成立を以て初めて、《皇帝マクシミリアンの処刑》のように残酷な非人道的殺害場面を一種の軽妙な紙人形劇として描き、また同じく《ナナ》(一八七七年)(図21)の画面右側の男性のように、主要登場人物を画面枠で真二つに切断することが可能になるのである。

図21 エドゥアール・マネ 《ナナ》 1877年 油彩

さらに、こうした写像に助長される描出対象への冷淡性は、写真の自動的で即物的な画面の枠取によっても一層涵養されうる。

もちろん、周知のように、マネのこうした画面外に対象が食み出す構図自体は、浮世絵を参考にした部分も大きい。しかし、オランジュ公という、社会的身分の非常に高い貴族の身体を――特にアウラ的関係の源泉である顔も含めて――このように画面枠でほとんど無造作に両断することは、ある意味で逆説的な信頼関係の現れだとしても、それでもやはり人間本来の自然な心理においては負荷が大きい。

実際に、浮世絵でも、動物・無生物や重要度の低い脇役、あるいは致命的な体幹に関わらない四肢を構図的に分断することはあっても、重要人物でしかも作品の依頼主をこのように無礼かつ乱暴に扱うことは極めて異例である。

マリオ・プラーツが『ムネモシュネ』(一九七四年)で示唆するように(17)、本質的に人間は主観的に対象を取捨して視野を形成し、画家は主観的に対象を選択して画面を構成する。そこでは一般的に、主体にとって重要度や親近感の高いものほど画面の中心を占め、世界は額縁内に収まって完結する。この生存上の必要に由来する、生理的で恒常的な視覚傾向を無残に破壊するためには、生命的情動を欠いた写真の機械的視覚による冷酷で無慈悲な心性革命がどうしても不可欠なのである。

6 エドガー・ドガと写真

これと同様の写真による知覚の変容を指摘できるのが、マネの親友である印象派のエドガー・ドガである。

例えば、ドガの《エドゥアール・マネ夫妻の肖像》(一八六八‐六九年)(図22)は、ドガがマネに贈った際にマネが妻の顔の部分を気に入らず切り取ってしまったので、ドガが取り戻して後に描き直すつもりで下塗りをしたカンヴァスを継ぎ足した作品である。ここでは、マネ夫人は通常肖像画において最も重要である顔も含めて容赦なく身体を半分に切断されているように見え、やはり自然感情としては違和感が非常に強い。しかし結局、ドガはこの作品をこのままにしておき描き直すことはなかった。それは、ドガの旺盛な創作意欲と卓越した画力を考慮するならば、再制作が難しかったというよりも、彼がこのままで完成しており手を加える必要がないと思っていたことを示唆する。

図22 エドガー・ドガ 《エドゥアール・マネ夫妻の肖像》 1868-69年 油彩

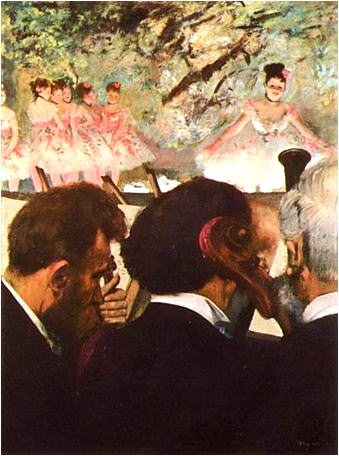

この推定を補強するのが、ドガの《オペラ座のオーケストラ》(一八七〇年頃)(図23)である。この作品では、画面の上部枠で、バレリーナ達が全員事もあろうに首から上を完全に切断されている。こうした切断性は、同様の画題である《オーケストラの楽士達》(一八七〇‐七二年)(図24)でも、一番左の踊り子や一番右の楽団員で反復されており、これがドガの意図的な演出効果であることは明白である。

図23 エドガー・ドガ 《オペラ座のオーケストラ》 1870年頃 油彩

図24 エドガー・ドガ 《オーケストラの楽士達》 1870‐72年 油彩

もちろん、この意表を突く奇抜な躍動感こそ、これらの作品の芸術上の昂揚的妙味であり、それを愚直にあげつらうことが極めて野暮であることは十分に承知した上で、それでもなお一度はこの造形態度が踊り子達の人格を非情に無視する冷淡性の上に成立していることを確認すべきだろう。つまり、人間が本性上、人形を魂の憑代として感情移入する自然な心性を持つ限り、「首無し」などの体幹を分断する致死的切断像は普遍的に禁忌である。それにもかかわらず、それが特に陽気な娯楽情景に登場するところに、これらの作品の写真と共通する非共感的な機械的感受性を読取できる。

つまり、ここでドガは、徐々に「形」と「色」を、もはやモデルとは何の因縁も持たない画面上の単なる自立的な造形要素として扱い始めている。ここに、近代絵画の根本問題である抽象化の徴候を見出せる。

実際に、ドガは、一八九五年からはコロジオン湿板式三脚写真機で、一八九六年からは発売されたばかりの最新のロール・フィルム式コダック一号機で、自ら多数の写真を撮影している。また、ドガは写真に直接彩色する作品も数多く制作し、さらに当時の画家としては珍しく絵画制作における写真の利用も公言している。

これに関連して、エドゥアール・マネの姪ジュリー・マネは一八九五年一〇月頃の日記で、ドガの写真愛好を次のように証言している。

ドガさんは、写真の他には何も考えていない。彼は来週、私達全員を自宅の夕食に招待している。人工照明で、私達全員を撮影するつもりなのだ(18)。

また、ダニエル・アレヴィは一八九五年一二月二八日に、叔父ジュール・タシュロー宅で行われたドガの写真撮影の様子を次のように記録している。写真家としてのドガは、かなり非情な暴君である。

楽しい夕べは、終了した。そして、ドガは、大声で権威的に小さな客間のランプを持って来させ、ポーズを取らない者は皆出ていくように命じた――苦痛な夕べの始まりである。誰もが、ドガの恐るべき意志に、その芸術家としての凶暴性に従わねばならなかった。こういう瞬間には、友人達は全員、彼について恐怖をもって語ったものだ。もし彼を夕べに招待すれば、約束されるのは二時間の軍隊的服従という訳だ(19)。

また、アレヴィは、ドガの写真撮影の様子を次のように続けている。

ドガは、ピアノの前の小さなソファーに、ジュール叔父さん、マチルド、アンリエットを配置した――彼は、至福の表情で彼等の前を歩き回り、部屋の隅から隅まで駆け回った。彼は、ランプを移動したり、反射板を調整したり、ジュール叔父さんの足を照らそうとしてランプを地面に置いたりした(20)。

こうした、ドガの写真撮影における芸術至上主義的な熱狂ぶりは、アレヴィに余程強い印象を与えたらしい。アレヴィは、ドガの写真撮影の様子をさらに詳述している(図25)。

「タシュロー! 僕にその足を右手で掴んで見せてくれ。そして、下に引いて、そう、そうだ。それから、君の傍の若い人を見てくれ。もっと愛情を込めて、もっと――良いぞ! 君はやろうと思えば、そんなに上手く笑えるじゃないか。そしてあなた、アンリエットお嬢さん、頭を傾げて――もっと! もっと! 思い切って! 隣の人の肩に寄り掛かるんだ」。そして、彼女が自分の意に従わない時には、ドガは彼女の襟首を掴まえて望み通りに動かした。次に、ドガは同様にマチルドを掴まえると、彼女の顔をおじさんの方へ向けた。そしてドガは後ずさり、幸せそうな声で叫んだ。「これで良し!」(21)。

図25 エドガー・ドガ撮影 集団肖像写真(ジュール・タシュロー、アンリエット・タシュロー、マチルド・ニオデ) 1895年12月28日 写真(二重露光)

さらに、ポール・ヴァレリーは『ドガ・ダンス・デッサン』(一九三八年)で、「ドガは、他の画家達がまだ写真術を軽蔑するかそれを利用していることを白状する勇気のなかった時期に、写真術を愛し賞賛した。ドガの撮った写真は実に美しかったので、私は彼に貰ったその一枚の引伸ばしを大事に保存している(22)」と告白している。

そして、ジャン・コクトーは『職業の秘密』(一九二二年)で、「僕は、ドガの写真を知っている。彼は自分で写真を引き伸ばし、その構図、短縮、前景の歪曲に驚嘆しつつ、その上に直接パステルを塗った(23)」と証言している。

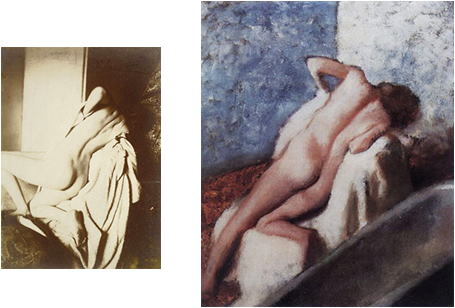

現実に、ドガは写真を直接参照して複数の絵画を制作している。ただし、ドガにおける写真の影響の重要な点もまた、マネと同様に、特定の写像をそのまま忠実に模写したことではない。ドガの場合、特に興味深いのは、一つの写真映像(図26)から三枚の異なる絵画を創り出した、一八九六年の一連の入浴図連作である(図27・図28・図29)。

(左)図26 エドガー・ドガ撮影 《入浴の後》 1896年 写真

(右)図27 エドガー・ドガ 《入浴の後》 1896年 油彩

(左)図28 エドガー・ドガ 《入浴の後》 1896年 油彩

(右)図29 エドガー・ドガ 《入浴の後》 1896年 油彩

元々、原本の写真(図26)自体、被写体の女性が極めて不自然で人為的な姿勢を強要されているが(恐らく、やはりドガの暴君的な指示があったのだろう)、これらの絵画では、浴女の左足や壁面等の形態や色彩がそれぞれ変更される等、素描と彩色の両方で様々な造形実験が行われている。確かに、こうした連作における形態や色彩の変化自体は、古来の伝統的な絵画でも決して珍しくはない。しかし重要な点は、これらのドガの作品が、同一の写真映像を基にしつつ、当時の写真模写作品の多くとは異なり、決して単一ではない自由で多様な複数の造形展開を顕著に示している問題である。

つまり、ここでドガは写像を、依代的性格を一切欠いた恣意的に改変可能な単なる一つ造形要素として捉え、純粋に一つの抽象模様として享受し始めている。そしてそのことが、絵画描写においても、「形」と「色」を画面上の単なる自律的な構成要素として操作する、間近に迫る純粋抽象絵画を暗示的に予告している。

以上のように、印象派やその周辺の画家達は写真と非常に親和的である。また、彼等の画風には、写真による知覚の変容の様々な反映を推定できる。要約すれば、写真による脱アウラ的知覚の普及は、描写対象への有機的な感情移入を衰退させ、「形」と「色」を単なる自律的な構成素材として取り扱う感性を用意し、近代絵画における抽象化を準備したと主張できる。

【註】引用は適宜、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)Jean Renoir, Renoir, Paris, 1962, p. 172. ジャン・ルノワール『わが父ルノワール』粟津則雄訳、みすず書房、一九六四年、一六七頁。

(2)Wylie Sypher, Rococo to Cubism in Art and Literature, New York, 1960, p. 185. ワイリー・サイファー『ロココからキュビスムへ――十八~二十世紀における文学・美術の変貌』河村錠一郎訳、河出書房新社、一九八八年、二一六頁。

(3)Walter Benjamin, “Uber einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Gesammelte Schriften, I(2), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974; Dritte Auflage, 1990, p. 646. ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四七〇頁。

(4)Daniel Wildenstein, Claude Monet: biographie et catalogue raisonne, Vol. 1, Lausanne‐Paris, 1974, p. 35.

(5)Aaron Scharf, Art and Photography, London, 1968; revised edition, London, 1974, p. 353.

(6)Bernard Denvir, Chronique de l’Impressionnisme, Paris, 1993, p. 160. バーナード・デンバー『印象派全史』池上忠治監訳、日本経済新聞社、一九九四年、一六〇頁。

(7)Daniel Wildenstein, Claude Monet: biographie et catalogue raisonne, Vol. 3, Lausanne‐Paris, 1979, p. 258.

(8)Remy de Gourmont, “L’?il de Claude Monet” (1900), in Promenades philosophiques, Paris, 1905, pp. 223-224.

(9)Antonin Proust, Edouard Manet: Souvenirs, Paris, 1913. アントナン・プルースト『マネの想い出』野村太郎訳、美術公論社、一九八三年、八四頁。

(10)Ibid. 同前、九一頁。

(11)村山康男「19世紀フランスの画家と写真」、馬渕明子編『世界美術大全集(12)レアリスム』小学館、一九九三年。

(12)三浦篤「エドゥアール・マネにおける写真と絵画」『西洋美術研究(No.7)特集:美術とパラゴーネ』三元社、二〇〇二年。

(13)Scharf, Op. cit.; Otto Stelzer, Kunst und Photographie――Kontakte,Einflusse,Wirkungen, Munchen, 1966. オットー・シュテルツァー『写真と芸術――接触・影響・成果』福井信雄・池田香代子訳、フィルムアート社、一九七四年。

(14)Scharf, Op. cit., pp. 66-75.

(15)Susan Sontag, On Photography, New York, 1977, pp. 20-21. スーザン・ソンタグ『写真論』近藤耕人訳、晶文社、一九七九年、二八頁。

(16)Roland Barthes, La chambre claire: Note sur la photographie, Paris, 1980, p. 145. ロラン・バルト『明るい部屋――写真についての覚書』花輪光訳、みすず書房、一九八五年、一一五頁。

(17)Mario Praz, Mnemosyne: The Parallel between Literature and the Visual Arts, Princeton University Press, 1970. マリオ・プラーツ『ムネモシュネ――文学と視覚芸術との間の平行現象』高山宏訳、ありな書房、二〇〇〇年。

(18)Julie Manet, Growing up with the impressionists: the diary of Julie Manet, translated, edited, and with an introduction by Rosalind de Boland Roberts and Jane Roberts, London, 1987. ロザリンド・ドゥ・ボランド=ロバーツ/ジェーン・ロバーツ編『印象派の人びと ジュリー・マネの日記』橋本克己訳、中央公論社、一九九〇年、七一頁。

(19)Denvir, Op. cit., p. 204. デンバー、前掲書、二〇四頁。

(20)Loc. cit. 同上。

(21)Loc. cit. 同上。

(22)Paul Valery, “Degas Danse Dessin” (1938), in ?uvres, Vol. II (Bibliotheque de la Pleiade), Paris, 1960, p. 1191. ヴァレリイ『ドガ・ダンス・デッサン』吉田健一訳、新潮社、一九五五年、五八頁。

(23)Jean Cocteau, “Le secret professionnel” (1922), in ?uvres Completes de Jean Cocteau, Vol. 9, Paris: Marguerat, 1950, p. 157. ジャン・コクトー「職業の秘密」佐藤朔訳、『ジャン・コクトー全集(Ⅳ)評論』堀口大学・佐藤朔監修、東京創元社、一九八〇年、一三五‐一三六頁。

【初出】本稿は、2010年7月18日に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された2010年度哲学若手研究者フォーラムで口頭発表し、2011年5月に『哲学の探究』第38号(哲学若手研究者フォーラム、2011年、67‐86頁)で論文発表した、「抽象絵画と写真――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛りに」の内容の一部を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに