近代照明は、近代絵画にどのような影響を与えたのだろうか? この問題について、本章は引き続き近代技術による心性の変容という観点から、特に屋外照明について考察する。

1 近代照明について

一八世紀以後の急速な科学技術の発達は、照明技術においても「近代技術」の性格である「有機的自然の限界からの解放(1)」をもたらす。つまり、太陽光や天然燃料による単なる「自然照明」とは質的に異なる、脱自然的で強力な「近代照明」が続々と発明される。

古来、太陽光は、時刻・天候・立地等の日照条件に大きな制約を受けていた。また、天然燃料による人工照明(松明・ロウソク・灯油ランプ等)は、光度が非常に微弱で不安定な上に燃焼時間も極めて短かった。これらの自然的制約の多い「自然照明」に対し、一八世紀末から次第に自然的制約から独立して人為的な技術革新により照射光を自由に強烈化・規則化する「近代照明」が開発され、一九世紀後半以降西洋先進諸国の都市空間を中心に広まっていく。ここで言う近代照明は、ガス灯と電灯である。

編年的には、まず石炭を乾留して生じるガスを用いる裸火ガス灯は、一七九二年にウィリアム・マードックが発明し、一八六〇年代に火口を平たくした魚尾ガス灯として普及している。また、装着したマントルを発光させる白熱ガス灯は、一八八六年にカール・ヴェルスバッハが開発している。

一方、電池による炭素棒間の電気放電を利用するアーク電灯は、一八〇八年にハンフリー・デーヴィが成功し、一八七六年にパーヴェル・ヤブロチコフが発電機を用いるより扱いやすい「電気蝋燭」を考案している。また、発電機による電流で炭素フィラメントを発光させる白熱電灯は、一八七九年にトーマス・エディソンが実用化し、一八八一年のパリ国際電気博覧会の人気製品となる。さらに、この炭素フィラメント白熱電灯を大量に用いて一八八九年の第四回パリ万国博覧会では夜間照明が行われ、一九〇〇年の第五回パリ万国博覧会でも電気館等の夜間の大規模な電飾照明が人気を博している(図1)。

図1 ジャコモ・バッラ 《夜の万国博覧会》 1900年

ただし、電灯が一般社会に普及したのは、より発光効率の良いタングステン・フィラメントを発光させる白熱電灯が一九一一年にジェネラル・エレクトリック社により商用化されてからである。そして、アーク電灯に連なる放電灯として、水銀灯は一九〇一年にピーター・クーパー・ヒューイットが考案し、蛍光灯は一九三八年にジョージ・インマンが発案している。なお、放電灯の一種で、用いる封入ガスや蛍光塗料や着色ガラス等により多様な原色の光を発することが可能なネオン灯は、一九一〇年にジョルジュ・クロードが創案している(2)。

2 近代照明による視覚の変容

それでは、こうした近代照明は人間の視覚をどのように変容したのだろうか?

まず、建物内部の近代照明は、夜間にガラス窓を通じて個々の建物を内側から照射することで本来の建築構造を露わにすると共に、その内部から溢れる光自体が建築外観の新しい重要な装飾要素となる。

例えば、近代照明で内側から照射された建築外観について、ヴァルター・グロピウスは『デッサウのバウハウス建築』(一九三〇年)で次のように言っている。「夜間照明は、建物の構造的骨組を特によく認識させる(3)」。

また、レイナー・バナムは『快適環境の建築』(一九六九年)で次のように述べている。「初めて、日没後に近代照明に内部から構造を照射されてのみその真の性質を知覚できる建築を思い描くことが可能になった(4)」。

その一方で、建物の外壁や街路に設置された近代照明は、夜間に個々の建物を外側から照射することで本来の建築外観を照明面と陰影面に新たに分割すると共に、その外部で発光する光自体がやはり建築外観の新しい重要な装飾要素となる。

例えば、近代照明で外側から照射された建築外観について、ラズロ・モホリ=ナギは『新しい視覚』(一九二八年)で次のように説いている。「夜間の強烈な光は、細部を破壊し、無駄な装飾を消滅させ、さらに――もし視覚上の目的として用いられるならば――ファサードではなく空間関係を示す(5)」。

また、モホリ=ナギは『運動における視覚』(一九四六年)で次のように論じている。「光を用いれば、建築自体を変化させることができる。光を用いれば、複数の壁や窓を一緒にしたり小さな部分に分解したりできるだろう。ネオンやその他の光源を用いれば、実際の構造の代りに、それとは完全に異なる建築の輪郭を夜通し創出することもできる。将来は、光が――単色でも多色でも――建築において本質的役割を演じるだろう(6)」。

こうして近代照明は、その内外の照射光の規則的強烈性やその位置・大小・強弱の相互関係により、暗闇に輝く仮想的で幾何学的な個々の新しい建築外観を作り出す。その結果、光を構成素材とする抽象的で非実体的な立体感・空間感を持つ新しい夜景が誕生する。また、それらは色ガラスやネオン管により多彩に着色されうる。

例えば、近代照明による抽象的夜景について、エズラ・パウンドは一九一二年に「パトリア・ミア」で次のように語っている。

ここにあるような夜は、他にはない。私は、高い窓から都市を見下ろした。無数の建物が現実性を喪失し、魔力を発している。建物は、非物質的である。つまり、窓明りしか見えない。エーテルの中で整列され分割された無限の光点。私達は、自らの意志で星々を引き降ろした。これは、私達の詩である(7)。

また、ヴィルヘルム・ハウゼンシュタインは一九三二年に次のように話している。

もはや、家並は見えない。醜悪なファサードは、全く見えない……。街路は、ただもう電球だけでできている。電球が、街路を織り成している。電球が、街路の実体である。光の遠近法が導くのは虚偽の無限だが、虚偽もまた人を夢中にさせる。〔…〕人生の重荷が軽くなり、軽薄や無駄が重視される――虚構が現実になり、空虚が実体になる(8)。

さらに、ル・コルビュジエは『伽藍が白かった時』(一九三七年)で次のように談じている。

夜は暗く、空気は乾いて寒かった。都市全体に光が灯っていた。それを見たことがない者には、理解することも想像することもできない。この光景を自らに浴びてみる必要がある。〔…〕飾り立てられた空。それは地上に降りた天の川であり、私達はその中に居る。それぞれの窓に、それぞれの人が居て、それが空の中の一つの光となる。そして、それぞれの摩天楼の幾千の光の構成により遠近法が創造される。それは、夜が無限の火に穿たれているというよりもむしろ精神の中に描かれている(9)。

その上で、近代照明は、静的発光装置としてではなく、広告や信号灯や電光掲示板等の動的発光装置として用いられた場合には、点滅や発光の連続移行により動画的な運動感を現出する。また、これにはスポットライトやサーチライト等の強烈な照射装置の運動も加わりうる。その結果、夜景には光を構成素材とする新しい抽象的で非実体的な運動感も付け加わる。

例えば、近代照明による動的照明効果について、モホリ=ナギは『新しい視覚』で次のように考察している。「大都市の夜の生活はもはや様々に輝く電光広告なしでは想像できないし、夜間飛行も明るい航空標識がなくてはならない。反射鏡やネオン管の看板広告、店頭で動く光の文字、回転機構の彩色電球、幅広で横長の電光掲示板は、新しい表現分野の全ての要素であり、多分その創造的芸術家が現れるのも間もなくだろう(10)」。

事実、ル・コルビュジエは『伽藍が白かった時』で次のように記述している。

一方、私はブロードウェイの電光広告を黙って見過ごすことはできない。映画、「バーレスク」、演劇の観客や野次馬の群集が溢れるマンハッタンを対角線に横切る白熱する流動については誰もが知っている。電気が支配している。しかし、ここでは動的であり、白、青、赤、緑、黄と移り変わる光が、爆発し、滑走し、飛散している(11)。

これに加えて、近代照明は、固定建築に設置されるのみならず、鉄道・自動車・飛行機等の移動機械の内外にも備え付けられることで夜景を一層躍動的に演出する。

例えば、移動機械に設置された近代照明について、モホリ=ナギは『新しい視覚』で次のように洞察している。「通過する自動車のライトは、仮想的量感を創出する(12)」。

実際に、セルゲイ・エイゼンシュテインは『映画感覚』(一九四二年)で次のように叙述している。

夜景の電光広告の海では、遠近法や現実的奥行の感覚が全て消去される。遠いものも近いものも、小さいもの(前景にある)も大きいもの(後景にある)も、高く聳えたり薄く弱まったり、競争したり回転したり、輝いたり消えたりすることで――これらの光は、現実の空間感覚を全て失わせ、遂には黒いビロードの空の表面上を彩られた光点とネオン線が躍動する一枚の平面に還元させがちである。だからこそ、人々は星々を――空に打ち込まれた輝く釘として描いてきたのである。加速する自動車のヘッドライト、遠く連なる線路のハイライト、濡れた舗装道路に輝く反射――水溜まりに反映する全てが、私達の方向感覚を破壊する(どちらが上で、どちらが下だろうか?)(13)。

また、こうした近代照明は、単一でも強烈な発光による知覚的衝撃をもたらすのに加えて、そうした烈光が視野に大量に入る場合にはさらに知覚的衝撃を付加される。これにはまた、動的発光装置や動的照射装置の高速運動や、通過する移動機械の高速運動が与える知覚的衝撃も加算されうる。これにはさらに、色ガラスやネオン管による発光の原色性による知覚的衝撃も加味されうる。

例えば、近代照明による知覚的衝撃について、ギオルギー・ケペッシュは『視覚言語』(一九四四年)で次のように明察している。「機械、自動車、路面電車、高架鉄道、飛行機、明滅するネオン・サイン、ショー・ウィンドーは、近代的光景の共通の特色になった。上空には摩天楼が聳え、地下には地下鉄が走り、複雑な秩序を持つ内部空間が広がり、近代的風景は次元を増大したが、それらには近代照明による新しい豊富な照明効果が付け加わっている。こうした近代的風景が私達の目に与える光刺激は、過去のいかなる視覚環境が提示したのとも比較できないほど強い速度と密度を持っている(14)」。

事実、ヴァルター・リーツラーは、ヴィルヘルム・ロッツ編『光と照明』(一九二八年)所収の「光と建築」で次のように評述している。

まず目に飛び込んでくるのは、街路自体と交通であり、〔…〕次に個々のもの、例えばショー・ウィンドー、広告板、凄まじく運動する極彩色の光の遊戯が目を引く。その光の遊戯は、確かに無粋な目的で用いられているのだが、それにもかかわらず童話風の幻想的な雰囲気が街路中に広がっている。〔…〕今や重要なのは、単なる暗闇の克服ではなく、光自体を一段と豊富に現実化することである。〔…〕古い童話で夢想されたどんな輝きも太刀打ちできない真に目を眩ませる光が、未来の大都市を明るく照らすだろう(15)。

他方、こうした近代照明による知覚的衝撃は、観者自身が移動機械で高速移動する時にはさらに様々な視覚の変容も加わる(16)。つまり、疾走する鉄道や自動車から眺めると、抽象的に輝く夜景はさらにその高速直線運動により抽象的な歪曲化を被る。これに加えて、飛行機では上空から見下ろすことで地上の夜景は一層抽象化され、それらはたとえ飛行機に一度も搭乗経験がなくてさえ航空写真やその印刷物等の普及により日常化する。

例えば、近代照明と移動機械による複合的な視覚の変容について、ケペッシュは『視覚言語』で次のように論察している。「近代人の生活環境は、過去のいかなる時代のいかなる環境とも比較しえない複雑さを持っている。摩天楼、色彩が万華鏡的に震動する街路、映像が多様に反射するショー・ウィンドー、市街電車、自動車が、伝統的な視覚習慣によっては見分けえない視覚印象のダイナミックな同時性を生み出している。この視覚的騒乱においては、動かない対象は出来事を測る基準としては全く不十分なように見える。近代照明、電球の閃光、多くの新式の光源を備えた動く遊戯装置が、かつて経験されたことのない階調を有する動的な色彩感覚で人間を爆撃している。観察者である人間自身も、かつてなかったほど移動性を増している。人間は、市街電車に、自動車に、飛行機に乗る。そして乗物に乗った人間自身の運動が、具象的な対象知覚の範囲を遥かに超えた速度の視覚的衝撃を与える。人間が操作する機械が、新しい見方への要求を創出する(17)」。

実際に、田山花袋は「銀座の夜」(一九一九年)で、鉄道列車内から見た抽象的夜景を次のように描述している。

急行の夜の汽車は、今は光の海の中を通るやうにして、その中央の大きな停車場へと入つて行つた。光の海! 実際光の海だ。そこには、赤い、青い、黄い、白いさまざまの色彩が一面に巴渦を巻いてゐた。また、自動車の灯が、電車の灯が、或は早く或は遅く、其處にも此處にもチラチラと動いてゐた。遠く夜の空を劃って、赤い青い廣告燈が廻轉した(18)。

また、フランソワーズ・サガンは「スピード」(一九八四年)で、自動車内から見た抽象的夜景を次のように描写している。

スピードは、道路沿いのプラタナスをぺしゃんこにし、夜にはガソリンスタンドの光の文字を引伸ばし歪曲する(19)。

さらに、アンリ・ルフェーヴルは『空間の革命』(一九七〇年)で、飛行機内から見た抽象的夜景を次のように描出している。

都市的なものを最も強く喚起させるものは、一体何だろうか? それは、夜、特に都市の上空を飛行する時の光の洪水――あらゆる種類の照明、ネオン、電光掲示、電光広告による眩惑――富と記号の同時的蓄積である(20)。

3 抽象絵画と近代照明(屋外)

こうした脱自然的・抽象的な近代照明による視覚の変容は、西洋近代絵画における脱自然主義的・抽象的な形態・色彩表現と非常に照応的である。

例えば、ギオルギー・ケペッシュは『視覚言語』で、西洋近代絵画に対する近代照明の形態上の影響について次のように分析している。「近代人が生活する都市環境では、夜には過去のいかなる視覚経験とも比較できない様々な近代照明による視覚的光景が提示される。建物は、太陽の下では明確な立体的形体として肉付けられるが、同時的に動作する近代照明の下ではその三次元的性質を失う。輪郭は、曖昧になる。建物の内外から同時的に現れる光の点々や、発光と陰影の融合は、空間の測定単位としての立体的形体を解体する。変動し震動する光の模様は、陰影的に肉付けられた形体とは相容れない。こうした空間の解釈は、光と影により肉付けられる立体的形体ではなく、よりダイナミックな空間的統一を学ぶことによってしか達成されえない。明るさの差異、明瞭と不明瞭、光の肌理が、その前進的――あるいは後退的――な内在的作用により空間を定位する。ここでもまた、環境からの強い影響が、画家に陰影による肉付けという古い習慣を再考し放棄するように強制している(21)」。

また、ラズロ・モホリ=ナギは『運動における視覚』で、西洋近代絵画に対する近代照明の色彩上の影響について次のように説明している。「何世紀もの間、目は太陽光による陰影の効果を観察することに慣れ、画家達の解釈も同様であったが、今や物理的に純粋な実際の光の補色のコントラストを見るようになった。その結果がいかなるものであるのかを私達はまだ語ることはできないが、このことは重要な意味を持っているように思われる(22)」。

さらに、モホリ=ナギは同著で次のように解説している「新しい画家は、既に彩色において強烈で純粋な調和や純色を用いる傾向を示しているが、これは色彩意識が進化過程にある証拠である。このことは、新しい照明方式――電灯――や、新しい着色技術と関係している(23)」。

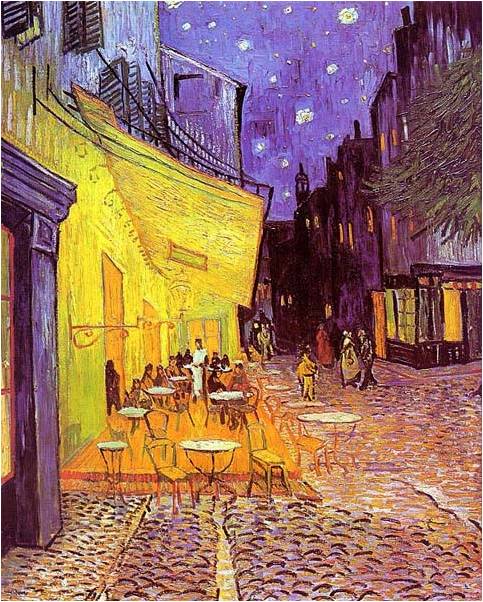

現に、近代絵画における素描・彩色の脱自然主義化を推進した様々な画派の画家達は、近代照明により照射された屋外空間を多様に描いている。その実例として、印象派のカミーユ・ピサロの《夜のモンマルトル大通り》(一八九七年)(図2)、ポスト印象派のフィンセント・ファン・ゴッホの《夜のカフェテラス》(一八八八年)(図3)、表現派のエルンスト・キルヒナーの《ライプツィヒ通りと電車》(一九一四年)(図4)、超現実派(シュルレアリズム)のマックス・エルンストの《パリの街路》(一九一二年)(図5)等を挙げられる。

図2 カミーユ・ピサロ 《夜のモンマルトル大通り》 1897年

図3 フィンセント・ファン・ゴッホ 《夜のカフェテラス》 1888年

図4 エルンスト・キルヒナー 《ライプツィヒ通りと電車》 1914年

図5 マックス・エルンスト 《パリの街路》 1912年

ここで注目すべきは、これらの作品がいずれも近代照明が創出する新しい抽象的夜景を、洗練された構図で情趣に満ちた詩的風景として表現している点である。このことから、これらの画家達は全て、既に近代照明による視覚の変容を体験し、それを肯定的に享受し内面化していると推測できる。

また、従来こうした近代照明による視覚の変容を積極的に絵画化したのが未来派であることは広く知られている。例えば、未来派のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティは、「未来派創立宣言」(一九〇九年)で「荒々しい電気の月に照射された兵器工場や造船所の震える夜の熱気(24)」を謳い、「未来派第二宣言」(一九〇九年)で「月光を殺そう!(25)」と叫んでいる。

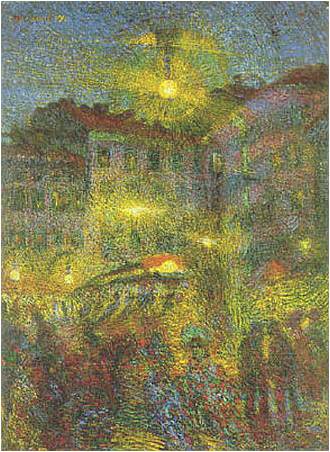

そして、未来派のジャコモ・バッラは《夜の万国博覧会》(一九〇〇年)(図1)や《街灯》(一九〇九年)(図6)等で、ウンベルト・ボッチョーニは《ギャラリーでの暴動》(一九〇九年)(図7)や《街路の力》(一九一一年)(図8)等で、カルロ・カッラは《ベッカーリア広場の夜景》(一九一〇年)(図9)等で、近代照明により照射された屋外空間を描いている。(なお、図2・図3・図7では屋外に展開した屋内という趣きの照明空間という共通性に、図4・図5・図8・図9では移動機械と呼応する屋外照明空間という共通性に、同時代的な近代的感受性の観点から特に注目したい)。

図6 ジャコモ・バッラ 《街灯》 1909年

図7 ウンベルト・ボッチョーニ 《ギャラリーでの暴動》 1909年

図8 ウンベルト・ボッチョーニ 《街路の力》 1911年

図9 カルロ・カッラ 《ベッカーリア広場の夜景》 1910年

しかし、ここで重要な点は、近代照明による視覚の変容は狭く未来派だけに限られず、近代絵画における様々な画派の抽象表現に影響を及ぼしていると推定される問題である。現実に、抽象絵画の先駆者達の多くは、一九一〇年代から画派を超えて、近代照明による視覚の変容に関する証言や作品を数多く残している。

例えば、絶対派(シュプレマティズム)のカジミール・マレーヴィチは「キュビズム、未来派から絶対派へ――新しい絵画のリアリズム」(一九一五年)で、「鉄と機械の新生活、自動車の轟音、電灯の光輝、プロペラの爆音等は、魂を目覚めさせた。魂は、古い理性の地下墓地で窒息しかけていたが、天地の通路の交差点に出現したのである(26)」と告げ、実際に近代照明に照らし出された近代的なホテルの照明空間を《グランド・ホテルの生活》(一九一四年)(図10)で描いている。

図10 カジミール・マレーヴィチ 《グランド・ホテルの生活》 1914年

また、光線派(レイヨニズム)のミハイル・ラリオーノフは、イリヤー・ズダニェーヴィチと連名の「なぜ僕等は顔に色を塗るのか――未来派宣言」(一九一三年)で、自らの画風に対する電灯の影響を「アーク電灯の狂乱の街へ、肉体をまき散らした街路へ、肩寄せ合った家々へ、僕等は塗りたくった顔をもたらした。スタートは切られ、走路は走者を待っているのだ(27)」と宣言し、実際に近代照明に照出された夜景を《街灯のある街路》(一九一〇年)(図11)で描いている。

図11 ミハイル・ラリオーノフ 《街灯のある街路》 1910年

さらに、ラリオーノフのパートナーで同じ光線派のナターリヤ・ゴンチャローヴァも、《電灯》(一九一三年)(図12)で近代照明を直接的に画題化している。これらの作品と、典型的な光線派作品であるラリオーノフの《赤の光線派》(一九一三年)(図13)等を対照すれば、既にその画派名自体に顕著に影響が窺える「光線派」に近代照明の感化が全くないと主張することはまず不可能である。

図12 ナターリヤ・ゴンチャローヴァ 《電灯》 1913年

図13 ミハイル・ラリオーノフ 《赤の光線派》 1913年

さらに、オルフェウス派(オルフィズム)のロベール・ドローネーは、一九〇九年以前からガス灯や電灯の光が自らの色彩表現に与えた影響を次のように公言している。それ以後、彼がいかに自然光への関心を強調するとしても、それは既に一度近代照明により変容を被った視覚を前提としたものであることに注意したい。

一九一三年の記事で、あなたは神秘的で深遠な色彩の新しい構成に向けられた私の努力について示した。それらの努力は一九〇九年以来日付を持つが、もっとそれ以前から行われていた。それは、色彩の同時的対照の手法による、太陽、月、ガス灯、電灯、等々(!)の……一つの光あるいは複数の光(プリズム)の中で表現される形態についての研究の長期的継続である(28)。

また、ロベール・ドローネーは一九三八年から翌年の写真の裏書で、一九〇七年、一九一二年、一九二二年に三度も制作した、電灯が光り輝く自作《電気のメリーゴーラウンド》(図14)への近代照明の影響を次のように証言している。

電気のプリズム。色彩の不協和音と協和音。大いなる閃光へと奮闘する交響運動。それは、アフリカ音楽が本能的に生むような暴力的なリズムに向かって奮闘する遊園地の視覚に感化されたものである。寒色と暖色は、互いに分解し合い、さらに暴力的に分解し合い、断絶を創出しつつ、伝統的なアカデミック的調和に比肩する調和を創造する(29)。

図14 ロベール・ドローネー 《電気のメリーゴーラウンド》 1922年

さらに、ロベールの妻で、同じくオルフィズムのソニア・ドローネーは『私達は太陽まで行くだろう』(一九七八年)で、一九一三年当時の近代照明について次のように回想している。

私は、電気が好きだった。電気照明は、目新しいものだった。夜、散歩しながら、私達は手に手を取って光の世紀へ入っていった。サン・ミッシェルの泉の前のランデヴー。都市は、古いガス灯を電灯に交換していた。新しい世界への通路であるサン・ミッシェル大通りは、私を魅了した。私達は、人々の演舞を賞賛しに行ったものだ。光の輪は、天から降りてきた正体不明の物体のように、私達の熱狂を誘いつつ、私達の周囲で色彩と陰影を渦巻かせ、震動させた(30)。

実際に、ソニアはその翌年に電気照明を直接画題化する《電気のプリズム》(一九一四年)(図15)を描いている。

図15 ソニア・ドローネー 《電気のプリズム》 1914年

そして、野獣派(フォーヴィズム)のキース・ヴァン・ドンゲンは、ロベール・ドローネーと同じく、電灯が強烈に煌めく当時の最新式の電動メリーゴーラウンドを《ピガール広場のメリーゴーラウンド》(一九〇四年)(図16)や《メリーゴーラウンド》(一九〇五年)(図17)等で多数画題化している。

図16 キース・ヴァン・ドンゲン 《ピガール広場のメリーゴーランド》 1904年

図17 キース・ヴァン・ドンゲン 《メリーゴーラウンド》 1905年

また、同じく野獣派のアルベール・マルケは、建築や自動車の近代照明が眩しく輝く《夜のポン・ヌフ》(一九三五年)(図18)等を描いている。

図18 アルベール・マルケ 《夜のポン・ヌフ》 1935年

さらに、同じく野獣派のラウル・デュフィは、一九三七年の第七回パリ万国博覧会の電気館の内装壁画として、近代照明を直接画題とする縦一〇メートル・横六〇メートルの大作《電気の精》(一九三七年)(図19)を制作している。この時、デュフィは依頼主のパリ電気供給会社から「国民生活における電気の役割を賞揚し、電気の光が社会の前景で演じる役割を強調すること(31)」を依頼されている。これらの作品から、この三人の野獣派画家達が近代照明と強い親和関係にあることは明らかである。

図19 ラウル・デュフィ 《電気の精》(部分) 1937年

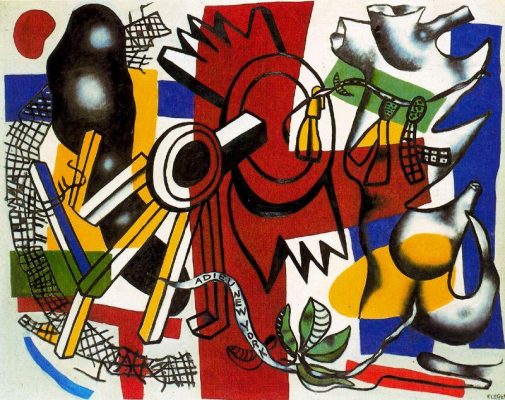

これに加えて、円筒体派(チュビズム)のフェルナン・レジェは、自らの制作に対する近代照明の感化を次のように明言している。

一九四二年にニューヨークにいた時、私はネオン広告がブロードウェイ中に光っていることに感銘を受けた。そこでは誰かと話していると、突然その相手が青色になる。それから青色は、別の色に移行し、彼は赤色になったり黄色になったりする。こうした色彩、つまりネオン広告の色彩は自由であり、それ自身で空間中に実在している。私は、自分の画布でも同じことをしてみたかった(32)。

実際に、レジェはそこで語った近代照明による対象からの色彩の抽象的自律化を《さらばニューヨーク》(一九四六年)(図20)で実践している。

図20 フェルナン・レジェ 《さらばニューヨーク》 1946年

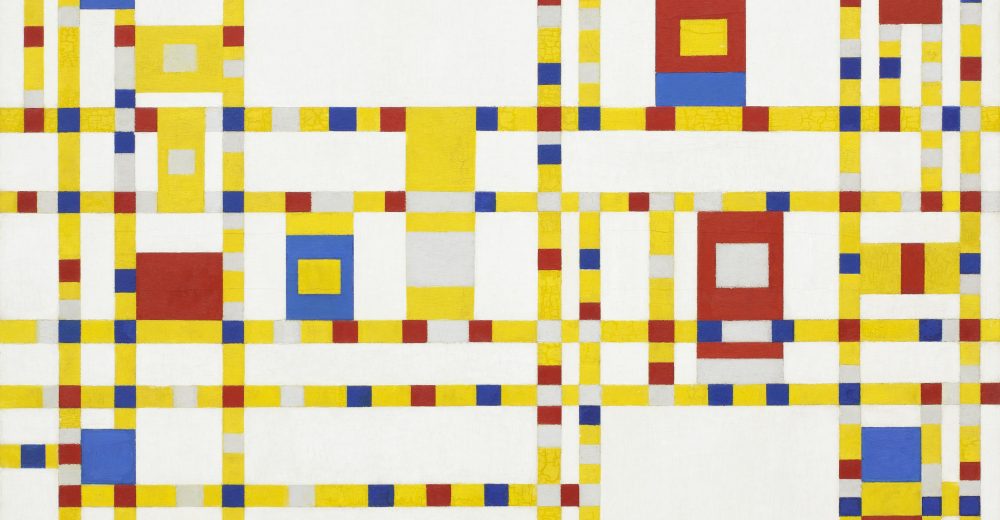

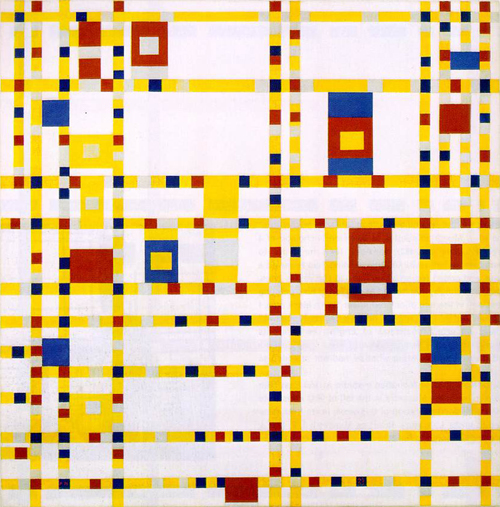

そして、新造形派(ネオプラスティシズム)のピート・モンドリアンもまた「芸術と人生における抑圧からの解放」(一九四一年)で、自らの制作に対する近代照明の反映を次のように示唆している。

幸運にも、私達はまた近代芸術と同様に、近代建築を、全ての種類の科学や技術の驚異を楽しむことができる。私達は、真のジャズとそのダンスを楽しむことができ、豪華で有益な電灯やウィンドー・ディスプレーも見ることができる。こうしたこと全てを考えるだけでも、満足を覚える。それから、私達は近代と過去の間の大きな差異を感じる。近代の生活と芸術は、過去の抑圧を絶滅させつつある。通信や生産の進歩、貿易上の協力、生活のための闘争は、やむをえず旧風が支配的なところでさえより明るい環境を創造してきた。ネオン・サイン、ポスター、全ての種類の技術的構成物は、新しい建築の欠乏を補足している(33)。

現実に、モンドリアンはそこで語った近代照明が発光する高層建築や都市交通を表現したような《ブロードウェイ・ブギウギ》(一九四二‐四三年)(図21)を制作している。

図21 ピート・モンドリアン 《ブロードウェイ・ブギウギ》 1942-43年

最後に、これらの実例を基に比較分析を行おう。

まず、画題上の近代照明の影響として、バッラの《夜の万国博覧会》(一九〇〇年)(図1)と《街灯》(一九〇九年)(図6)を比較すれば、彼の近代照明画題への関心は、少なくとも一九〇〇年から持続的かつ本質追求的に発展していったことが分かる。

また、バッラの《夜の万国博覧会》(図1)と、キース・ヴァン・ドンゲンの《ピガール広場のメリーゴーラウンド》(一九〇四年)(図16)や《メリーゴーラウンド》(一九〇五年)(図17)、ロベール・ドローネーの《電気のメリーゴーラウンド》(一九二二年)(図14)等を比較すれば、当時登場したばかりの電動メリーゴーラウンドにおける電気照明が、未来派、野獣派、オルフィズムに属する画家達の強い関心を引いていたことが分かる。これらは、近代照明が画派を超えて先進的な画家達の強い興味を集めていたことの証拠である。

さらに、キース・ヴァン・ドンゲンの《ピガール広場のメリーゴーランド》(一九〇四年)(図16)や《メリーゴーラウンド》(一九〇五年)(図17)と、ソニア・ドローネーの《電気のプリズム》(一九一四年)(図15)やロベール・ドローネーの《電気のメリーゴーラウンド》(一九二二年)(図14)を比較すれば、頭上の電灯の強烈な発光が、画面上部の原色による幾何学的な円模様に繋がっていることが分かる。

これに加えて、造形上の近代照明の影響として、図1から図21までを比較すれば、本文中で引用した同時代の歴史的証言で描述されていたような、近代照明の発光自体の直線的・原色的な規則的強烈性や、それが創出する照明空間の仮象的幾何学性、建築街灯や自動車における近代照明の連続的・幾何学的な配列や推移等が、絵画上の抽象的な色彩表現や形態表現に反映していることを指摘できる。

例えば、ミハイル・ラリオーノフの《街灯のある街路》(一九一〇年)(図11)の街灯による幾何学的夜景や、ナターリヤ・ゴンチャローヴァの《電灯》(一九一三年)(図12)の電灯の強烈な発光は、ミハイル・ラリオーノフの《赤の光線派》(一九一三年)(図13)の直線と原色を多用する抽象表現に直結している。

また、ラウル・デュフィの《電気の精》(一九三七年)(図19)とフェルナン・レジェの《さらばニューヨーク》(一九四六年)(図20)を比較すれば、共に電灯の強力な明光が対象からの色彩の自律に関連していることが分かる。

そして、アルベール・マルケの《夜のポン・ヌフ》(一九三五年)(図18)とピート・モンドリアンの《ブロードウェイ・ブギウギ》(一九四二-四三年)(図21)を比較すれば、建築街灯や自動車における近代照明の連続的・幾何学的な配列や推移を想起させる点で、両者には感受性上の照応関係が観取される。

以上のように、「近代技術」としての近代照明は「有機的自然の限界からの解放」を発生させ、人間に様々な視覚の変容を生起させる。そして、そうした脱自然的・抽象的な近代照明による視覚の変容は、近代絵画における脱自然主義的・抽象的な絵画表現に様々に――一対一対応的にではなく複合的に――反映していると指摘できる。

もちろん、改めて強調するまでもなく、絵画表現の成立背景を唯一つの要因だけに機械的・決定論的に還元することはできない。しかし、既に見たように、実際に数多くの抽象絵画の推進者達が近代照明に関する証言や実作を多数残している以上、従来看過されることが多かったが、他にも複数ある様々な成立要因の一つとして、脱自然主義的な抽象絵画の成立と展開に、同時代に発達した新しい視覚的現実である脱自然的・抽象的な近代照明による視覚の変容の影響を考慮することは十分に可能であり、また十分に考慮されるべきである(34)。

【註】引用は全て、邦訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(2)近代照明の歴史については、次の文献等を参照。照明普及会創立三〇周年記念出版委員会編『あかり文化と技術』照明学会照明普及会、一九八八年。Alain Beltran/Patrice A. Carré, La fée et la servant: la société française face à l’électricité, XIXe-XXe siècle, préface d’Alain Corbin, Paris, 1991. 邦訳、A・ベルトラン/P・A・カレ『電気の精とパリ』アラン・コルバン序文、松本栄寿・小浜清子訳、玉川大学出版部、一九九九年。直川一也『電気の歴史[第二版]』東京電機大学、一九九四年。安藤幸司『光と光の記録[光編]』産業開発機構、二〇〇四年。石井リーサ明理『都市と光――照らされたパリ』水曜社、二〇〇四年。宮原諄二『「白い光」のイノベーション――ガス灯・電球・蛍光灯・発光ダイオード』朝日新聞社(朝日選書)、二〇〇五年。

(3)Walter Gropius, Bauhausbauten Dessau, München, 1930, p. 59. 邦訳、ヴァルター・グロピウス『デッサウのバウハウス建築』利光功訳、中央公論美術出版、一九九五年、五九頁。

(4)Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, London, 1969, p. 70. 邦訳、レイナー・バンハム『環境としての建築――建築デザインと環境技術』堀江悟郎訳、鹿島出版会、一九八一年、七一頁。

(5)László Moholy-Nagy, The New Vision, New York, 1928; The Dover edition, 2005, p. 198. 邦訳、L・モホリ=ナギ『ザ ニュー ヴィジョン』大森忠行訳、ダヴィッド社、一九六七年、一三九頁。

(6)László Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago, 1946; 7th printing, 1965, p. 264. 邦訳、L・モホイ=ナジ「ヴィジョン・イン・モーション(19)」『SD』(第二二一号)、阿部公正訳、鹿島出版会、一九八三年二月号、七三頁。

(7)Ezra Pound, Patria Mia and the Treatise on Harmony, London, 1962, p. 19.

(8)Quoted in Wolfgang Schivelbusch, Licht, Schein und Wahn: Auftritte der elektrischen Beleuchtung im 20. Jahrhundert, Berlin, 1992, p. 67. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『光と影のドラマトゥルギー』小川さくえ訳、法政大学出版局、一九九七年、一二七頁に引用。

(9)Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Paris, 1937, p. 102. 邦訳、ル・コルビュジエ『伽藍が白かったとき』生田勉・樋口清訳、岩波書店、一九五七年、一一五頁。

(10)László Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an Artist, New York, 1949, p. 142. 邦訳、L・モホリ=ナギ『ザ ニュー ヴィジョン』大森忠行訳、ダヴィッド社、一九六七年、一〇八‐一〇九頁。

(11)Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, p. 114. 邦訳、ル・コルビュジエ『伽藍が白かったとき』一二九‐一三〇頁。

(12)Moholy-Nagy, The New Vision, p. 143. 邦訳、L・モホリ=ナギ『材料から建築へ』宮島久雄訳、中央公論美術出版、一九九二年、一七七頁。

(13)Sergei M. Eisenstein, The Film Sense, translated and edited by Jay Leyda, New York, 1942, pp. 98-99.

(14)Gyorgy Kepes, Language of Vision, Cichago, 1944; Dover edition, 1995, p. 130. 邦訳、ギオルギー・ケペッシュ『視覚言語』グラフィック社編集部訳、グラフィック社、一九七三年、一一六頁。

(15)Walter Riezler, “Licht und Architektur,” in Wilhelm Lotz (ed.), Licht und Beleuchtung, Berlin, 1928, p. 43.

(16)移動機械による視覚の変容のより詳細な分析については、第3章「セザンヌと蒸気鉄道」、第4章「フォーヴィズムと自動車」、第5章「『象徴形式』としてのキュビズム」、第6章「近代絵画と飛行機」を参照。

(17)Kepes, Language of Vision, p. 176. 邦訳、ケペッシュ『視覚言語』一五六頁。

(18)田山花袋「銀座の夜」、西村将洋編・和田博文監修『コレクション・モダン都市文化(二一)モダン都市の電飾』ゆまに書房、ニ〇〇六年、一一頁。

(19)Françoise Sagan, “La vitesse” in Avec mon meilleur souvenir, Paris, 1984, p. 85. 邦訳、フランソワーズ・サガン「スピード」『私自身のための優しい回想』朝吹三吉訳、新潮社(新潮文庫)、一九九五年、七〇頁。

(20)Henri Lefebvre, La révolution urbaine, Paris, 1970, p. 159. 邦訳、アンリ・ルフェーヴル『都市革命』今井成美訳、晶文社、一九七四年、一四八頁。

(21)Kepes, Language of Vision, p. 154. 邦訳、ケペッシュ『視覚言語』一三六頁。

(22)Moholy-Nagy, Vision in Motion, p. 161. 邦訳、モホイ=ナジ「ヴィジョン・イン・モーション(一三)」『SD』(第二一一号)、阿部公正訳、鹿島出版会、一九八二年四月号、六八頁。

(23)Ibid., p. 166. 邦訳、同前、七〇頁。

(24)F. T. Marinetti, “Fondazione e Manifesto del Futurismo” (1909), in Teoria e invenzione futurista, Milano, 1983, p. 11.

(25)F. T. Marinetti, “Uccidiamo il Chiaro di Luna!” (1909), in Teoria e invenzione futurista, Milano, 1983, p. 14.

(26)John E. Bowlt (ed. and trans.), Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, New York, 1976; London, 1988, p. 126. 邦訳、J・E・ボウルト編『ロシア・アヴァンギャルド芸術』川端香男里・望月哲男・西中村浩訳、岩波書店、一九八八年、一六三頁。

(27)Ibid., p. 80. 邦訳、同前、一一三頁。

(28)Robert Delaunay, Du cubisme à l’art abstrait, Paris, 1957, p. 124.

(29)The New Art of Color: the Writings of Robert and Sonia Delaunay, edited and with an introd. by Arthur A. Cohen; translated by David Shapiro and Arthur A. Cohen, New York, 1978, p. 27.

(30)Quoted in Exh. cat., Sonia Delaunay: A Retrospective, New York: The Buffalo Fine Arts Academy, 1980, p. 29.

(31)Quoted in Catriona MacLeod, Véronique Plesch, and Charlotte Schoell-Glass, Elective Affinities: Testing Word and Image Relationships, New York, 2009, p. 253.

(32)Quoted in Exh. cat., Fernand Léger, New York: Albright-Knox Art Gallery 1982, p. 52.

(33)Piet Mondrian, “Liberation from Oppression in Art and Life” (1941), in Plastic Art and Pure Plastic Art 1937, and Other Essays, 1941-1943, New York, 1945; 3rd edition 1951, p. 41. 邦訳、ピート・モンドリアン「芸術と人生における抑圧からの解放」『自然から抽象へ=モンドリアン論集』赤根和生編訳、用美社、一九八七年、二六九‐二七〇頁。

(34)恐らく、美術史の専門家以外には、近代照明の登場により人間の物の見方が変化し、それが絵画表現に反映したことは自明であり、なぜ本稿が歴史的証言を羅列してそれを証明しようとしているのか不思議に思われるかもしれない。しかし管見の限りでは、あくまでも美術の内在的な発展論理のみに基づくパラダイムの内にある現在の美術史研究では、この観点から近代諸画派を一つの全体として分析したまとまった先行研究は存在していないことを付記しておきたい。

【初出】本稿は、2011年2月12日に京都精華大学で開催された意匠学会第205回研究例会で「抽象絵画と近代照明――S・ギーディオン、L・モホリ=ナギ、G・ケペッシュ、R・バンハム、W・シヴェルブシュを手掛りに」と題して口頭発表した内容の一部であり、2015年11月に『比較文明』第31号(比較文明学会、2015年、217-235頁)で論文発表した「抽象絵画と近代照明――近代技術による心性の変容」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに