印象派は、一体何を描いたのだろうか? 本章はこの問題について、大都市群集による知覚の変容という観点から考察する。

1 印象派について

一般に、印象派は、一八六〇年代以後のフランスで、エドゥアール・マネ(一八三二年~一八八三年)、及びその周囲に集まった青年画家達、つまりカミーユ・ピサロ(一八三〇年~一九〇三年)、エドガー・ドガ(一八三四年~一九一七年)、アルフレッド・シスレー(一八三九年~一八九九年)、ポール・セザンヌ(一八三九年~一九〇六年)、クロード・モネ(一八四〇年~一九二六年)、ジャン・フレデリック・バジル(一八四一年~一八七〇年)、ベルト・モリゾ(一八四一年~一八九五年)、ピエール=オーギュスト・ルノワール(一八四一年~一九一九年)、アルマン・ギヨマン(一八四一年~一九二七年)、メアリー・カサット(一八四四年~一九二六年)、ギュスターヴ・カイユボット(一八四八年~九四年)等を指す[1]。

マネを除く他のメンバーは、自分達の新しい画風を容認しない美術アカデミーが統括する官設展覧会(サロン)に対抗し、一八七四年四月一五日に独自に最初の団体展を開催する。会場は、カピュシーヌ大通り三五番地にある、共通の友人である写真家ナダールの元写真館であった。

しかし、この時彼等の展覧会は、専門画家のみならず一般観衆からも大いに非難される。なぜなら、彼等の造形的特徴である一見写実性の低い斑点描法は、従来広く賞賛されていた客観的再現性の高いルネサンス的リアリズムに比べてまるで下手な落書きのように思われたからである。

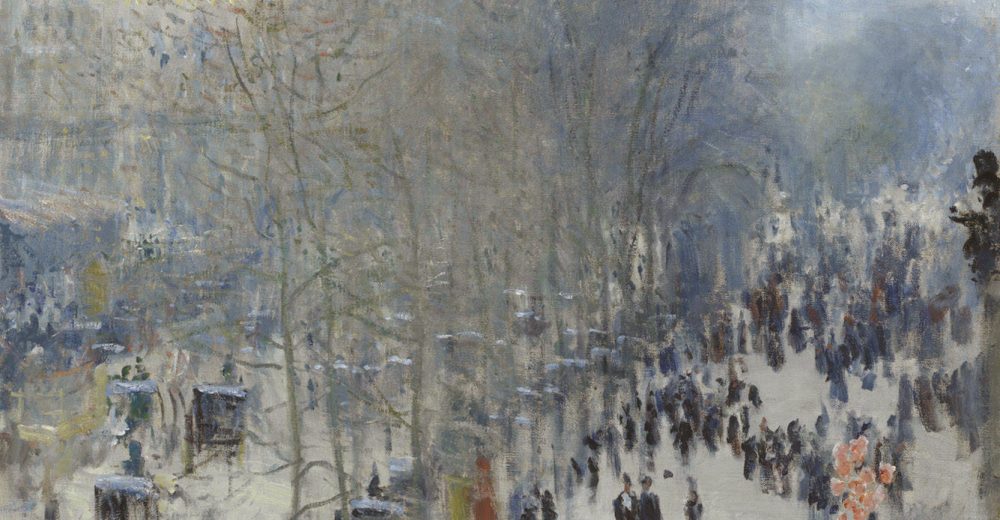

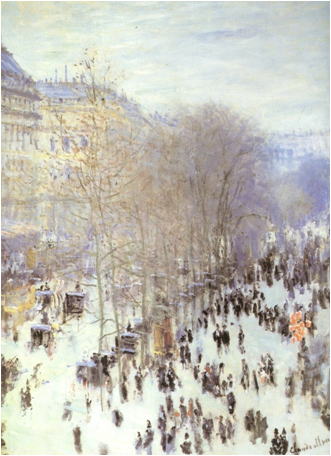

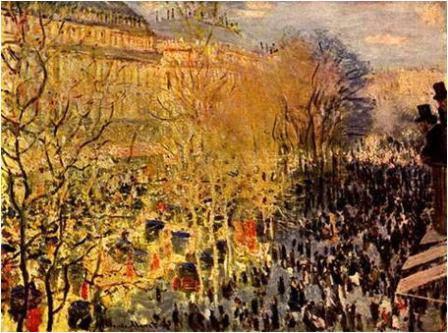

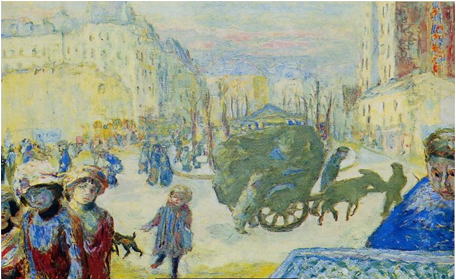

図1 クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873年

図2 クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873年

例えば、大衆紙『ル・シャリヴァリ』の記者ルイ・ルロワは、会期中の四月二五日付の展覧会評「印象派の展覧会」で、クロード・モネの《カピュシーヌ大通り》(一八七三年)を次のように揶揄している。モネの《カピュシーヌ大通り》は二枚あり、ここで言及されている作品がどちらかは不明だが、両方ともカピュシーヌ大通りを行き交う大勢の人々を斑点描写したものである(図1・図2)。

不幸なことに、私は軽率にも彼をあまりにも長く同じ画家の《カピュシーヌ大通り》の前で立ち止まらせてしまった。「おおう! おおう!」と、彼はメフィストフェレスのように嘲笑った。「これは、なかなか成功しておるな……! この絵には印象(impression)がある、我輩はよく分かっているぞ……。ただ、画面の下のあの無数の黒いカスレは何を表現しているのか説明してもらえないかね?」「ええ、これは歩いている人々です」と、私は答えた。「すると、我輩がカピュシーヌ大通りを歩く時はこれに似ているのかね……? 頭に来る! 君は結局、我輩をバカにしているな?」「本当ですとも、ヴァンサン先生……」「しかし、このシミは噴水の花崗岩に漆喰を塗りたくる方法で付けられているじゃないか。ポン! ポン! チョン! チョン! 勝手にしてくれ! 前代未聞だ、ゾッとする! 我輩はもう、脳卒中を起こしそうだ[2]!

こうした大多数からの無理解にもかかわらず、彼等は自分達の新しい美意識を信じ、この時綽名された悪名の「印象派」を自ら名乗るようになる。そしてそれ以後、一八八六年まで合計八回の印象派展を開催する。

やがて、印象派は、展覧会の回数を重ねる内に徐々に若い世代を中心に支持を広げていく。その結果、印象派の影響は、後続の反アカデミズムの新傾向の画家達に広く普及したことはもちろん、次第にアカデミズムの内部にまで深く浸透するようになる。そして、印象派の社会的評価が上昇するにつれて、従来高く評価されていたルネサンス的リアリズムが美術の主流から凋落したことはよく知られている。

印象派の造形上の特徴は、《カピュシーヌ大通り》に典型的な斑点描法である。これは、混色するほど明度と彩度の落ちる油絵具で、両方とも落とさずに対象の色彩を明るく鮮やかに表現するために、原色的な色斑を並置して離れて見た時に網膜上で視覚混合させるものであった。

この斑点描法は、印象派に従来のアカデミズム絵画とは比較にならない画面の明るさと躍動感をもたらすことになった。しかし同時に、素描の面では明確な輪郭線的形体描写を解消し、彩色の面では固有色の明暗による肉付表現を否定するために、その両者により高い客観的再現性を実現していた従来のルネサンス的リアリズムとは二重に相容れないものであった。そのため、この斑点描法は、客観的再現性においてルネサンス的リアリズムに著しく劣る粗野で未熟な手法と見なされ、このことが当初印象派が人々から厳しく非難された第一の理由であった。

従来、こうした印象派の斑点描法の成立背景については、持ち運びが可能なチューブ入り油絵具の発明の影響が大きかったと言われている。つまり、テオドール・デュレの『印象派の画家達』(一八七八年)[3]や、バーナード・ダンスタンの『印象派の技法』(一九七六年)[4]等を始め、従来の暗い屋内での制作に代わり、初めて明るい太陽の下で屋外写生が可能になったことで、画家が外光の明快で移ろいやすい視覚効果に興味を抱くようになり、その光の鮮烈性と瞬時性への対応から原色的な色斑描写が発案されたと説明されてきた。

本章は、これらを否定するのではなく新たに補足し、印象派の斑点描法に大都市群集による知覚の変容の反映を指摘する。特に、ヴァルター・ベンヤミンがその著作で提出した「アウラ」概念や、それに基づく印象派理解を手掛りとする。

2 アウラについて

それでは、「アウラ」とは一体何だろうか?

まず、ベンヤミンは「写真小史」(一九三一年)で、「アウラ」について次のように述べている。

アウラとは一体何か? 空間と時間からなる一つの奇妙な織物である。つまり、どれほど近くにあろうとも、ある遠さの一回的な現れである。安らかな夏の真昼、地平に連なる山並を、あるいは見つめている者に影を落としている木枝を、瞬間あるいは時間がそれらの現れに関与するまで目で追うこと――これが、この山々のアウラを、この木枝のアウラを呼吸することである[5]。

また、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」(一九三五‐三六年)でも次のように反復している。

アウラとは一体何か? 空間と時間からなる一つの奇妙な織物である。つまり、どれほど近くにあろうとも、ある遠さの一回的な現れである。安らかな夏の午後、地平に連なる山並を、あるいは安らかにしている者に影を落としている木枝を目で追うこと――これが、この山々のアウラを、この木枝のアウラを呼吸することである[6]。

これらの記述から、「アウラ」とは、「空間」と「時間」に関わる「ある遠さの一回的な現れ」であることが分かる。また、この場合の「ある遠さ」とは、「どれほど近くにあろうとも」現れる以上、「空間」的距離ではなく「時間」的距離と解せる。つまり、まずこの「空間と時間からなる一つの奇妙な織物」という「ある遠さの一回的な現れ」としての「アウラ」は、物がその成立以来その存在する「空間」で蓄積してきた唯一無二の「時間」と解釈できる。なお、この場合の物には主体と客体の両方が含まれる。

また、「見つめている者」に「影を落としている木枝」を「目で追うこと」が「この木枝のアウラを呼吸すること」である以上、主体が客体の「アウラを呼吸する」時には、まず主体と客体が「いま・ここ」に共に存在すること、すなわち同一の時間・空間上に直接的に現存することが前提と考えられる。そして、物の「アウラを呼吸すること」が「瞬間あるいは時間」が「それらの現れに関与する」まで「目で追うこと」である以上、主体が客体の「アウラを呼吸する」際には、同一の「空間」上で、主体が自ら蓄積してきた「時間」の延長上で、客体をそれがこれまで蓄積してきた「時間」を背景に知覚することが条件と想定される。

なお、この「目で追うこと」が「安らかな夏の午後」に「安らかにしている者」により行われている以上、その主体の客体に対する知覚は静態的・持続的・集中的・充実的と推定される。

それでは、こうした蓄積的「時間」としての「アウラ」の内容は、具体的には一体どのようなものだろうか?

この問題について、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で次のように触れている。「アウラの経験は、人間社会によく見られる反応形式が無生物あるいは自然と人間の関係に転用されることに基づいている[7]」。また、ベンヤミンは「セントラルパーク」(一九三九年)で、「アウラ」について次のように言及している。「アウラの概念を、人間同士の社会的経験が自然に投影されたものとして流用すること。つまり、まなざしが返される[8]」。

これらの描写から、「アウラ」の経験は、「人間」と「人間」の関係における「反応形式」が概念上の基本であり、さらにそれが「無生物」あるいは「自然」と「人間」の関係に転用されうることが分かる。そして、そこには「まなざし」という視覚的問題が関わっていると推測できる。

これに関連して、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、視覚に関わる「アウラ」について次のように書いている。「見つめられている者、あるいは見つめられていると思っている者は、まなざしを開く。ある現れのアウラを経験するとは、その現れにまなざしを開く能力を授与することである[9]」。また、ベンヤミンは同じ文章で次のように記している。「まなざしには、自分がまなざしを送るものからまなざしを送り返されたいという期待が内在する。この期待(これは、言葉の単純な意味におけるまなざしと同様に、思考における注意という志向的まなざしにも付随しうる)が応えられる所では、まなざしには充実したアウラの経験が与えられる[10]」。

これらの説明から、ベンヤミンの「まなざし」は、意識における志向的注意そのものを指すと解せる。従って、特に視覚の場合、「まなざし」とは、単に目に入ることではなく、意識を集中して見ること、つまり、見つめること、注視、観察等を意味すると解釈できる。

ベンヤミンによれば、主体が客体を「見つめる」時に客体が「まなざしを開く」ならば、主体は客体の「アウラ」を充実的に経験できる。この場合の「まなざしを開く」とは、その能力が別の個所で「まなざしを送り返す能力[11]」と換言されている以上、まず第一に主体が客体に「まなざしを送る」際に、客体が主体に「まなざしを送り返す」ことと判読できる。

ここで、客体が「見つめる者」になり、主体が「見つめられている者」になるならば、主体もまた客体に「まなざしを送り返す」ことになる。すなわち、ここでは、相互の注視により相互の注視が喚起され続ける相互反応が生じることになる。言い換えれば、これは、同一の時空間上に存在する主体と客体の間における、相互の作用(アクション)により相互の反作用(リアクション)が喚起され続ける「相互作用(インタラクション)」である。

例えば、ベンヤミンは「運命と性格」(一九一九年)で、主体と客体の「相互作用」について次のように記述している。「作用する人間と外的世界の間では、むしろ全てが相互作用であり、両者の作用圏は相互に行き合っている[12]」。

そして、「アウラ」とは、この「相互作用」による物の変化と解せる。また、この変化が痕跡として「時間」的に蓄積された総体も「アウラ」と解釈できる。つまり、「アウラ」とは、物がその成立以来、持続的経験体として備蓄してきた固有の付加的変化全てと理解できる。そうであれば、「アウラの経験」(アウラを呼吸すること)とは、共に変化の「時間」的蓄積の総体に被われた主体と客体が同一の時空間上で「相互作用」しつつ、その変化がさらに双方の変化の「時間」的蓄積の総体に更新され続ける経験と解釈できる。

こうした「アウラ」を生み出す「相互作用」は、「まなざし」等の視覚的語彙を比喩と捉えれば相手が無生物の場合でも成立しうる。事実、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、視覚以外の感覚がもたらす「アウラ」について次のように示唆している。「無意志的記憶に定住しつつ、ある観察対象の周りに集まろうとする諸表象をこの対象のアウラと呼ぶならば、その観察対象にまつわるアウラはある使用対象に熟練として沈積する経験に正に対応する[13]」。

ここで、「ある使用対象に熟練として沈積する経験」が「アウラ」と対応するならば、当然「アウラ」を生み出す「相互作用」は視覚だけに限定されるとは考えられない。すなわち、この「相互作用」には、視覚のみならず触覚・聴覚・嗅覚・味覚の五感全てが関係すると推定できる。

それでは、こうした「相互作用」による変化の内実は、具体的には一体どのようなものだろうか?

それは、まず生物の場合には、主体が客体を見つめる時に客体が主体を見つめ返す等の意識的反応の変化である。また、生物でも無生物でも、主体が客体に接触する時に両者に生じる物質的構造の変化も考えられる。そして、主体と客体が様々に相互関与する際に各々に備わる歴史的証言性もこうした変化に含めうる。

実際に、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品」で、次の特徴を「アウラの概念[14]」にまとめている。「ある物の真正性は、その物質的存続から歴史的証言性まで、根源から伝達されうる全ての総体である[15]」。

物は、それが存在し始めて以来その存在する場所で、同一の時空間上に存在する他の物と絶えず「相互作用」を行う。そして、その「相互作用」による変化は「時間」的蓄積としてそれぞれの物に堆積していく。もし、その主体が生物であれば、客体に対する注意の度合いが高ければ高いほど、また五感の度合いが高ければ高いほど、相手に対する情動の密度も上昇し、相互に被る心理的変化や物理的変化、つまり「アウラ」もまた濃密に増加することになる。

以上のことから、「アウラ」とは、「同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化及びその時間的全蓄積」と読解できる。また、同一の時空間上の主体と客体が相互作用により相互にアウラを更新し続ける関係を「アウラ的関係」、その際に主体が客体を注意(=意識の持続的集中)して知覚することを「アウラ的知覚」と定義できる。

ルネサンス的リアリズムは、この持続的で充実的なアウラ的知覚を必須的前提として成立する絵画技法である。なぜなら、その特性である精緻で具象的な再現描写には、対象との現前的で継続的な意識集中による感情移入的な相互関与が経験上本質的に不可欠だからである。

ところが一九世紀以後、蒸気機関を筆頭に、ヴェルナー・ゾンバルトが「有機的自然の限界からの解放[16]」と特徴付ける各種の「近代技術」が日常的に普及し、主体と客体の間に様々に介入し始めると、この自然なアウラ的関係は多様に阻害され、自然な相互作用性を減じた脱アウラ的関係が生じる。それにつれて、自然なアウラ的知覚に代わる、自然な意識の持続的集中を損なった脱アウラ的知覚が生じ、ベンヤミンの言う「アウラの凋落[17]」が発生する。その代表的な現象の一つが、大都市群集による知覚の変容である。

3 大都市群集について

それでは、大都市群集による知覚の変容とは一体どのようなものだろうか?

大都市群集は、一九世紀中期以後に成立する。その背景には、「近代技術」としての蒸気機関による産業・商業・交通の発達がある。つまり、蒸気機関は、まず生産力を自然条件から解放して都市への集住を可能にすると共に、大量生産を実現することで商工業を飛躍的に発展させ、さらに運輸面でも蒸気鉄道として人間・物品を広範囲から高速かつ大量に循環させる。これらの結果、「有機的自然の限界からの解放」としての機械的加速リズムが社会全体に浸透し、自然な人口密度の均衡状態を超過する近代的・脱自然的な大都市群集が出現する。

例えば、ピエール=マクシム・シュールは『機械と哲学』(一九三八年)で、「都市では蒸気力により、かつては川の流れに沿って分散していた工場の集中が可能」になり、「大量の農民が都市へ移住した」と言っている[18]。

また、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスは『共産党宣言』(一八四八年)で、「蒸気力と機械装置が工業生産を革命し」、「工場制手工業の代りに近代的大工業が出現し」、それによる「世界市場」が「商業、航海、陸上交通に計り知れない発展をもたらした」と宣している[19]。

さらに、ヴェルナー・ゾンバルトは『技術と経済』(一九〇一年)で、「運輸技術が人間の密集を初めて可能にする。つまり、運輸技術が私達の近代的大都市の可能性を初めて創造した[20]」と告げている。

まず、フランスでは一八世紀後半以後、蒸気機関に基づく「産業革命」が進展し、徐々に大量生産による商業活動が隆盛する。これに伴い、パリでは一九世紀前半に馬車が大衆化し、次第に従来の中世的な錯綜的隘路では交通混雑が発生する。これに一九世紀中期以降、蒸気鉄道の実用化が加わり、中央市場を中心とする物流の盛んな都心部では本格的に交通渋滞が慢性化する。

これを解決することを目標の一つとして着手されたのが、第二帝政期のセーヌ県知事ジョルジュ・オスマンによるパリの都市改造(一八五三年~一八七〇年)である。現に、ヴァルター・ベンヤミンが『パサージュ論』で書き留めるように、オスマンはその建白書で「今日、鉄道駅はパリの主要な玄関である。それらと都心を太い動脈で連結することが何よりも必要である[21]」と主張している。なぜなら、「蒸気鉄道は毎日パリに乗客の急流を放出していたが、彼等は家を得ることも、曲がりくねる道を往来することもできなかった[22]」からである。

結果的に、パリでは、エトワール凱旋門からシャンゼリゼ大通り等の一二本の大通りが放射状に開通すると共に、大小無数の街路が整理され、市内の六つの鉄道駅との連絡路も整備される(図3・図4)。なお、モネが描いたカピュシーヌ大通りもこのオスマンの都市改造の産物であり、近隣には主要な鉄道駅の一つであるサン・ラザール駅が位置していることを付言しておこう。

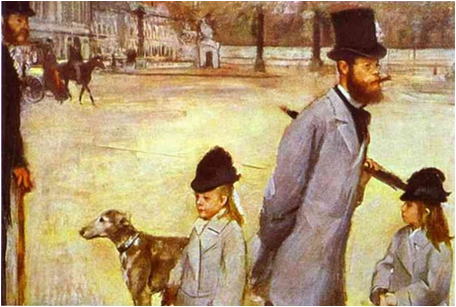

図3 エドガー・ドガ《コンコルド広場》1876年頃

図3 エドガー・ドガ《コンコルド広場》1876年頃

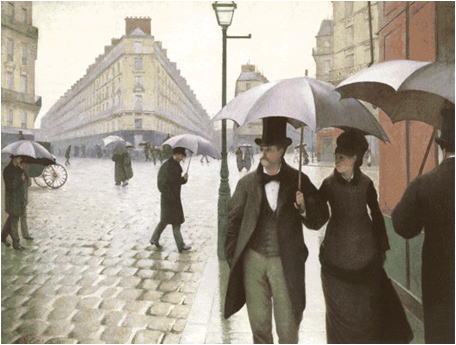

図4 ギュスターヴ・カイユボット《パリの通り、雨の日》1877年

4 大都市群集の心理

こうして、交通事情が大幅に改善された大都市の大通りでは、商工業の増加と交通量の増大につれて大都市群集が誕生する。

これに関連して、ゲオルク・ジンメルは「大都市と精神生活」(一九〇三年)で、大都市群集について次のように考察している。

大都市的な個性の様式を生じさせる心理学的基礎は、神経生活の昂揚であり、これは外的及び内的な印象の急速で間断なき変化から生じる。人間は区別する存在である。つまり、彼の意識は目下の印象を先行する印象と区別することで刺激される。持続する印象、差異の微々たる印象、進行や対立が通常の規則性を持つ印象は、急速に変化し密集する表象、一瞥で把握する内の著しい相違、予期せずに押付けられる印象に比べて、いわば意識の消費が少ない。大都市は、正にこうした心理学的条件を作り出すことで――街路上のあらゆる往来により、経済的・職業的・社会的な生活の速度と多様性により――既に心的生活の感覚的基礎において、つまり区別する存在としての私達の組織のために大都市が要求する意識量において、小都市や田舎の生活とは深い対立を生み出している。後者にはその感覚的・精神的な生活表象に、より遅く、より慣れた、一様に流れるリズムがあるからである[23]。

ジンメルによれば、「神経刺激」が「急速に変化し対立しつつ密集す」る「大都市」では、「無害な印象」でさえ「その変化の急速性と対立性」により「神経から反応を非常に暴力的に強奪」し、「神経を非常に乱暴にあちこちに引き裂く」ので、「神経はその最後の余力まで使い果た」し、「同じ境遇のままでは新しい力を蓄える時間も持つことができない」。その結果、「新しい刺激に適切な活力で反応できないという無能力」による「怠慢」が生じる[24]。

この「怠慢」により、「大都市人相互の態度」としての「疎遠」も生まれる。なぜなら、小都市では「人々は出会う人をほとんど全て知っており、誰に対しても積極的な関係を持つ」が、もし大都市で「小都市と同様に無数の人々との絶え間ない外的な接触に非常に厖大な内的反応で応えねばならない」とすれば、「人は内的に完全に原子化し、全く想像も付かない心的状態に陥る」からである[25]。この場合、「空間的に近くにいる人々に対する無関心は端的に保護装置であり、これなしには大都市では人は心的に磨り潰され粉々にされるだろう[26]」。

ところが、この「隠れた嫌悪の倍音」さえ伴う「疎遠」が新たに「大都市の非常により一般的な精神的存在の形式あるいは衣装」として定着すると、次第にそれは「個人」に「他の状況では全く比類のないある種の一定の個人的自由」を付与することになる[27]。

5 大都市群集の人間関係

こうした大都市群集の「疎遠」的人間関係が最も顕著に現れるのが、「目」である。

まず、ゲオルク・ジンメルは『社会学』(一九〇八年)で、「目」は「相互の見つめ合い」により「個人間の結合と相互作用」をもたらすとし、これは「一般に存在する最も直接的で最も純粋な相互関係である」と述べている。なぜなら、主体が客体の目を見つめる時、同時に客体も主体の目を見つめるのであり、目が口ほどに物を言う以上、両者は互いに内面を明らかにせざるをえず、「人間関係の全領域における最も完全な相互性が生み出される」からである[28]。

これを受けて、アーヴィング・ゴッフマンは『公共の場における振舞い』(一九六三年)で、「目の見つめ合い」は「諸個人が相互に特別な意志疎通の許可を与え合い特殊な相互作用を持続す」る、「焦点の合った相互作用」の一つと説いている。そして、「目の見つめ合い」が「対面関与」としての「出会い」の「開始を要求する意思疎通手段」である以上、もし「出会い」を「避けようとする」ならば、「アイ・コンタクト」は「阻止されねばならない」。ここで現れるのが、「傍観者」的な「市民的無関心」である[29]。

これらを受けて、ジグムント・バウマンは『社会学的に考える』(一九九〇年)で、この「アイ・コンタクトの回避に最も顕著に体現され」る「市民的無関心」こそが、「都市での生活」、つまり「見知らぬ人達の間での生活を可能にする最重要の技術である」と論じている[30]。

大都市の「万人が見知らぬ人である状態」は、他者の不愉快で苛立たせる監視や干渉からの解放を意味する。他者は、より小規模でより個人的な状況でなら詮索や世話を焼くことが許されると感じるだろう。今や、人はプライヴァシーを無傷に保ったまま公共空間に留まることができる。市民的無関心が万人に適用されることで達成される「道徳的不可視性」は、異なる条件下では考えられない自由な領域を提供する。万人が市民的無関心の不文律に従う限り、人は比較的邪魔されることなく都市を動き回ることができる。それにより、新しい興味をそそる心地良い印象の量が増大する[31]。

6 大都市群集の詩学

事実、大勢が足早かつ無関心に行き交う大都市群集では、歩行者は通行人の目を見つめても、相手と親密で持続的な情緒的相互交流を経験することはない。つまり、大都市群集では、通行人相互の関係は極めて瞬時的で表層的になる。

これに関連して、ポール・ヴィリリオは『負の地平線』(一九八四年)で、「交通革命により隣人は偶然にしか出会うことのない『幽霊』になる」と表現している。つまり、「交通網整備」が「他者の束の間の現前」を引き起こす結果、「他の同胞の肉体的現前は現実感を失い、ただの通行人に、通りすがりの人になる」[32]。

こうした大都市群集における共感的交流の欠如は、旧来の古い自然な知覚の持主には非常に不快である。

例えば、フリードリヒ・エンゲルスは『イギリスにおける労働者階級の状態』(一八四五年)で、大都市群集を次のように嫌悪している。

実に、街路の雑踏は不快なもの、人間本性に反するものを持っている。これら数十万人は、あらゆる階級と階層からなり、街路を互いに犇めき合って通過する。彼等は皆、同じ資格と能力を持ち、幸せになるという同じ関心を持つ人間ではないのか? 〔…〕それなのに、彼等はまるで共通するものを何も持たず、共に為すべきものを何も持たないかのように、互いに通過するだけである。〔…〕他人にも、一瞥しか敬意を払わない。非人間的な無関心、私的利害への各個人の非情な孤立は、これら諸個人が小さな空間に密集すればするほど一層不快な苦痛として現れる。そしてまた、こうした個人の孤立、こうした偏狭な利己心が、どこでも私達の現代社会の基本原理であることは分かっていても、それが正にこの大都市群集においてほど厚顔無恥かつ自覚的に現れる場所は他にない[33]」。

これに対し、徐々にこうした大都市群集における刹那的な人間関係に、むしろ魅力的な詩情を見出す新しい感受性の持ち主が登場する。

例えば、ヴァルター・ベンヤミンは「パリ――一九世紀の首都」(一九三五年)で、「ボードレールにおいて初めてパリが抒情詩の対象になる」とし、これは「郷土文学では全くな」く、「都市を捉える寓意詩人のまなざし」は「疎外された人のまなざし」であると説明している[34]。

また、ベンヤミンは『パサージュ論』で、ボードレールの「『通りすがりの女に』のようなソネット、このソネットの最終行のような一行は……人々が共に、互いに見知らぬ人として生き、互いに傍に居ながら旅行者として生きる、大都市の環境でしか開花しえない[35]」というアルベール・ティボーデの言葉を引用し、「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、「このソネットが提示するのは、ショックの形象、いや一つの破局の形象である[36]」と解説している。

実際に、シャルル・ボードレールは『悪の華(第二版)』(一八六一年)所収の「通りすがりの女に」で、大都市群集を次のように詠っている。

街路は僕の周りで、耳を聾するほど喚いていた。

背の高い、細身の、喪服を纏った、悲痛で荘重な、

一人の女が通り過ぎた、優雅な片手で

花綱模様の裾を、摘んで揺らしながら。

俊敏で気高い、彼女の足は彫刻のよう。

僕、この僕は飲んだ、狂人のように引き攣りつつ、

彼女の目の中に、鉛色の空が嵐を兆すのを、

魅惑する甘さを、命を奪う喜びを。

閃光……そして夜! ――束の間の美女よ

そのまなざしは僕を不意に生き返らせたのに、

もはや永遠の中でしか、君に会えないのか?

彼方、ここから遥か遠く! 遅過ぎる! 多分決して!

なぜなら、僕は君の行先を知らず、君は僕の行先を知らない、

ああ 僕は君を愛したのに、ああ 君はそれを知っていたのに[37]!

7 大都市群集による知覚の変容

こうした「人間のまなざしへの反応を求める期待が空しい結果に終わること」を、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で「アウラの凋落」と呼び[38]、そうした「ショック体験におけるアウラの崩壊」を「近代の感覚」と呼称している[39]。

そして、こうした「見つめ合い」から始まる親交への自然な期待が裏切り続けられると、次第に被害者の内面には無視や無関心に対する一種の耐性が生じる。やがて、この土着的束縛から解放された自由な匿名性の下で、透明人間的窃視症の快楽を謳歌する都会人さえ出現するだろう。

これに関連して、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品」(一九三五‐三六年)で、「市民階級の堕落」においては「社会的態度の一変種としての注意散漫」が生じると示唆している[40]。

また、コンスタンティン・ペクールは『社会経済』(一八三九年)で、「人々が大勢集まる所とか、蒸気鉄道や蒸気船の快活な旅行者集団では、人の感情は、厖大な数の事物や人々に注がれ、結果的に個々の場合には集中や持続を弱めがちである。このことは移り気を奨励し、多様性に対する昂奮を創出する[41]」と考察している。

さらに、ポール・ヴァレリーは「オランダからの帰路」(一九二六年)で、「群集の人は、歩行者の大群に没入する。彼は、数限りない顔と目を吸収することに陶酔し、街路の流れに沿って個人の無限の通過に眩暈を感じることに陶酔する……。彼は、幾千もの足と歩行のリズムを受容し混合する。彼の目は、幾千もの目を見出し見失う[42]」と洞察している。

そして、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、「大都市の往来の中を移動することは、個々人にとって一連のショックと軋轢を生み出す。危険な交差点では、バッテリーの衝撃のように、神経刺激の伝達が次々と体を貫く。ボードレールは、電流の貯蔵庫に飛び込むように、群集に飛び込む男について語っている。すぐ後で、彼はこの男を『意識を備えた万華鏡』と呼ぶが、これはショックの経験の言い換えである[43]」と読解している。

確かに、シャルル・ボードレールは「近代生活の画家」(一八六三年)で、大都市群集を次のように絶賛している。

群集が彼の領域であることは、空気が鳥の領域、水が魚の領域であるのと同様だ。彼の情熱と彼の職務、それは群集と結婚することだ。完全な遊歩者にとって、情熱的な観察者にとって、数の中に、うねりの中に、運動の中に、移ろいやすいものの中に、無限なものの中に住いを定めることは、莫大な悦楽である。我が家の外に居ながら、どこでも我が家のように感じること。世界を見ながら、世界の中心に居ながら、世界から隠れたままでいること。こうしたことが、この独立した、情熱的な、偏見なき精神のささやかな喜びの幾つかであるが、これらは言葉では不器用にしか定義できない。観察者は、至る所にお忍びを楽しむ王侯である。〔…〕こうして普遍的な生の愛好者は、電流の厖大な貯蔵庫に入るように群集に入っていく。人はまた彼を、この群集と同じほど膨大な鏡に喩えることもできる。つまり、その運動の度ごとに、生の多様性を、生のあらゆる要素の動的な魅力を表象する、意識を備えた万華鏡に[44]。

このように、歩行者相互の関係が非常に流動的になり、個々の通行人が単なる束の間の視覚印象に過ぎなくなると、観者には次第に視界に入る膨大な目まぐるしい視覚印象全てと同時に向き合う新しい知覚が生じる。この本来それぞれ明確に分節されている諸対象を区別なく一つの全体として受容する、具象的奥行の減退した動態的・疎外的・平面的・一望的知覚を、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で「パノラマ的知覚[45]」と形容する。

こうした大都市群集による知覚の変容は、観者自身が大都市群集の中で歩きつつ通行人と行き交う時に最も顕著であるが、観者が大都市群集の中で立ち止まって通行人を眺める時、さらに観者が大都市群集の外から大都市群集を眺める時にも、通行人の流動性と大量性による注意散逸によりそれぞれ生じる。

こうした大都市群集によるパノラマ的知覚について、ベンヤミンは「パリ――一九世紀の首都」で、「群集はヴェールであり、見慣れた都市は幻景(ファンタスマゴリー)と化して、このヴェール越しに遊歩者を呼び寄せる[46]」と注釈している。

実際に、エドガー・アラン・ポーは「群集の人」(一八四〇年)で、大都市群集を次のように書いている。

この街路は、ロンドンの主な大通りの一つで終日混雑していた。しかし、日が暮れるにつれて雑踏は刻々と増加し、街灯が照り映える頃には、二筋の密集した絶え間ない人々の流れが店前を駆け抜けていた。この特殊な夕刻に、同様の状況で居たことは、これまで一度もなかった。そのため、騒然とした人頭の波は、私を美味な新奇の感動で満たした。私はとうとう、室内の物事への注意を全く止め、窓外の光景の観賞に没入していた[47]。

また、イポリット・テーヌは『知性論』(一八七〇年)で、大都市群集を次のように記している。

あなたがエトワール凱旋門に登り、下方のシャンゼリゼ大通りを眺める時、あなたが見るのは、車道や歩道を動き回っている黒色や多様な色の斑点の数々である。あなたの目は、それ以上は何も見分けない[48]。

さらに、エミール・ゾラは『制作』(一八八六年)で、大都市群集を次のように描いている。

緑の並木で縁取った二つの歩道を両側に持つシャンゼリゼ大通りは、目の霞む遥か遠方の高みまで一直線に伸び、無限に向かって口を開けた巨大な凱旋門に達していた。〔…〕眼前の広場は、大河が流入する湖のように、広大な歩道や車道から絶え間なく続く波に溢れ、馬車はあらゆる方向に放射状に駆け抜け、群集は黒い斑点となって躍動している[49]。

そして、ジェイムズ・ジョイスは『ダブリン市民』(一九一四年)で、大都市群集を次のように表している。

日曜日の休息のためにシャッターが下りた街路には、華やかな色彩の群集が溢れていた。発光する真珠のような街灯が、高い柱の頂きから下の人間模様を照らし出していた。その人間模様は、形と色を絶え間なく変え、暖かい灰色の夕暮の風の中に、変わることのない、絶え間ないざわめきを送っていた[50]。

8 大都市群集による自意識の変容

さらに、こうした大都市群集によるパノラマ的知覚は、単に主客を疎外するだけではなく、主体の透明化を通じて客体との同化幻想も生じさせる。その結果、歩行者には、徐々に自他の差異も、他他の差異も解消し、大都市群集は一つの溶解的な運動体として感受される。こうした主客融合的感覚は、次第に大都市群集の構成員それぞれに、いわば母子一体的な無上の幸福感を享受させるだろう 。

現に、シャルル・ボードレールは『パリの憂愁』(一八六九年)所収の「一二 群集」で、大都市群集を次のように賛している。

群集で沐浴することは、誰にでもできることではない。つまり、群集を楽しむことは一つの芸術である[51]。

また、ボードレールは同じ「一二 群集」で、大都市群集に次のように溶け込んでいる。

群集(マルティテュード)と孤独(ソリテュード)。行動的で多産な詩人には、同等で置換可能な言葉である。自らの孤独を賑わす術を知らない者は、もはや忙しい群集の中でも個体でいるしか能がない。詩人は、この好むままに自分自身にも他人にもなれる比類無き特権を楽しむ。肉体を求めて彷徨う魂のように、彼は望む時に誰の人格にも入り込む[52]。

さらに、ボードレールは同じ詩で、大都市群集に次のように陶酔している。

孤独で思索的な散歩者は、この普遍的な一体感から特異な陶酔を引き出す。群集とたやすく結婚する者は、金庫のように閉ざされた利己主義者や、軟体動物のように殻に閉じ籠った怠け者には永久に味わえない、熱狂的な悦楽を知っている。彼は、その時々に自らに提示される、あらゆる職業、あらゆる歓喜、あらゆる悲惨を、自分のものとして取り入れる。人間が愛と名付けるものは、予期せず姿を現す人に、通りすがりの見知らぬ人に、詩情も慈愛も自らの全てを完全に捧げるこの筆舌に尽くせぬ饗宴に、この魂の聖なる淫売に比べれば、実に小さく、実に限られていて、実に弱々しい[53]。

そして、ジュール・ロマンは『一体生活』(一九〇八年)所収の「何事も内的であることをやめない」で、大都市群集に次のように一体化している。

街路は霧のためにより親密である。

ガス灯を包む空気全体に火が灯る。

どんな物にも光が当たっている。そして私は見る

長い街路全体が同時に存在するのを。

人々の形態と生命は溶けてしまった、

そして魂は心地良く服従した。

私はこの夕べほど自由でなかったことは決してない

また孤独でなかったことも決してない。通行人が向こうの歩道で、

動き回り、通り過ぎるのは、私の外では全くない。

小声でも彼は私の話声を聞き取るだろう、

私も彼の思考を聞き取る。なぜなら彼が居るのは他でもなく

私の内だから。彼の動きは私には内的である。

そして私も彼の内に居る。同じ躍動が私達を押し進める。

彼のどんな身振りも私に震動を与える。

私の肉体は都市のざわめきである[54]。

9 印象派と大都市群集

こうした大都市群集による知覚の変容を絵画的に造形化する手法こそ、正に個々の筆触から画面全体を構成する印象派の斑点描法である。

これに関連して、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、印象派と大都市群集について次のように分析している。

多分、躍動する群集という日常風景は、かつては珍しい奇観であり、目はまずそれに適応しなければならなかった。これが一つの推測として認められるならば、次の推定も不可能ではない。つまり、この課題を克服した後の目には、自分が新たに獲得した能力を確かめる機会は歓迎されないものではないだろう。そうであれば、色斑の騒乱で画面を作り出す印象派の絵画手法は、大都市住民の目に親しくなった経験の一つの反映であろう[55]。

また、アルノルト・ハウザーは『芸術と文学の社会史』(一九五三年)で、印象派と大都市群集について次のように洞察している。

技術の進歩と結び付いている最も顕著な現象は、各文化的中心地が今日的意味で大都市に発展したことである。大都市こそ、新しい芸術が根差す土壌である。印象派は、優れて都市的芸術である。それは、印象派がただ単に風景としての都市を発見し、絵画を田舎から都市に引戻したからだけではなく、印象派が世界を都会人の目で見て、近代の技術的人間の極度に緊張した神経で外界からの印象に反応したからでもある。印象派は、都市的様式である。なぜなら、印象派は、都市生活の移ろいやすさ、神経質なリズム、突発的で鋭いがすぐにまた消え去る印象を描くからである[56]。

さらに、ハウザーは同著で次のように続けている。

人々が犇めき合い混雑している大都市が、この内的で、個人の独自性と孤独性の感情に根差す芸術を生み出したことは一見意外に思われるかもしれない。しかし、周知のようにあまりにも多数の人々が密集していることほど人を孤立させることはなく、見知らぬ人々の大群においてほど孤独で見捨てられていると感じることはない。そうした環境での生活がもたらす二つの根本感情、すなわち一方では誰からも注目されず独りでいるという感情と、他方では猛烈な往来、絶え間ない運動、不断の変化という印象が、最も繊細な気分と最も急速に変化する感覚を結び付ける印象派的な生活感情を創出したのである[57]。

事実、エルネスト・デルヴィリは一八七四年四月一七日付『ル・ラペル』紙で、会期中の「第一回印象派展」で展示されたクロード・モネの《カピュシーヌ大通り》(一八七三年)を「パリ生活の喧騒と万華鏡を限りない優雅と才気で描き出した、日に照らされた大通りの眺め[58]」と評している。

また、エルネスト・シェスノーは一八七四年五月七日付『パリ・ジュルナル』紙で、「これまで、この目録上で《カピュシーヌ大通り》と題された並外れた驚嘆すべき粗描ほど、公道の驚くべき活気、アスファルト上の群集と車道の馬車の喧騒、埃と光の中の大通りの並木のさざめき、その捉え難く移ろいやすい瞬間的な動きを、その驚くべき流動性のままに把握し描出した作品は決してなかった[59]」と誉めている。

さらに、ギュスターヴ・ジュフロワは一八八三年三月一五日付『ラ・ジャスティス』紙で、モネの《カピュシーヌ大通り》を次のように称えている。

モネは《カピュシーヌ大通り》で群集の印象を伝えようとしている。この《大通り》は、モネ氏の絵画の典型として長らく批評家達に扱われてきた。幸いなことに、群集を描くことは一人の肖像を描くことと同じではないことが次第に理解されてきている。モデルの容貌や、顔立ちの個人的特徴を再現するために用いられる正確な描写は、建物が立ち並び、馬車が相互に交錯し、歩行者が流動する、このような場所には適用できない。ここでは、一人の人間や一台の馬車を見分ける時間はなく、そうした細部に拘泥する画家は、この全体を構成する斑点の溶け合う運動や多様性を把握できないだろう。クロード・モネ氏はこの種の過ちを犯さない。彼の絵画は、自らを生み出したパリ光景と同じほど生き生きとして休息しない[60]。

そして、アウグスト・ストリンドベリは、一八九五年二月一八日付ポール・ゴーギャン宛書簡で、モネの大都市群集絵画について次のように賛意を表している。

私達は、非常に美しい絵画を見て、その大半にマネやモネの署名がありました。しかし、私はパリでは絵を見るより他にすべきことがあったので、この新しい芸術を穏やかな無関心で一瞥しただけでした。ところが、次の日、なぜかよく分からないのですが、私は戻ってきて、それらの奇妙な主張に「何か」を見出しました。私は、波止場に人々がざわめくのを見ましたが、群集自体は分かりませんでした。〔…〕私は、これらの並外れた絵画に心奪われ、祖国の新聞に報告を送ったのです[61]。

なお、ストリンドベリは、その時の一八七六年一月三〇日付新聞記事で、「モネは、波止場にざわめく群集ではなく、その群集のざわめきを描きたかったのだ[62]」と論評している。

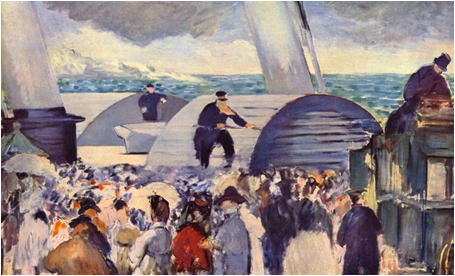

実際に、印象派には、こうした大都市群集を斑点描法で描出する作品が数多く実在する(図5・図6・図7・図8・図9・図10・図11・図12)。特に、マネの連作《フォルクストーン・ボートの出発》(一八六九年)(図5・図6)や、カミーユ・ピサロの《ル・アーヴルの突堤、大西洋線「ロレーヌ号」の出発、午後、曇》(一九〇三年頃)(図7)や《魚市場の蒸気機関車、ディエップ》(一九〇二年)(図8)等は、蒸気船や蒸気鉄道が直接大都市群集の成立と関係していることを如実に示している点で注目に値する。

図5 エドゥアール・マネ《フォルクストーン・ボートの出発》1869年

図6 エドゥアール・マネ《フォルクストーン・ボートの出発》1869年

図7 カミーユ・ピサロ《ル・アーヴルの突堤、大西洋線「ロレーヌ号」の出発、午後、曇》1903年頃

図8 カミーユ・ピサロ《魚市場の蒸気機関車、ディエップ》1902年

何よりもまず、パリに上京したばかりのクロード・モネ自身、一八五九年六月三日付ユジェーヌ・ブーダン宛書簡で、「この目の眩むようなパリ[63]」と表現している。

また、カミーユ・ピサロは、一八九七年一二月一五日付息子リュシアン宛書簡で、カピュシーヌ大通りに連続するオペラ大通りの大都市群集を次のように賛美し、実際に大通りを往来する大都市群集を大量に描いている(図9・図10)。

非常に美しいので描いている! これは多分従来の美の考え方とは異なるが、私はこのパリの街路を描くことに魅了されている。この街路を、人々は醜いと言うのが習慣だが、しかしとても銀色に輝き、光と活気に溢れている[64]」。

図9 カミーユ・ピサロ《サン・ラザール大通り、快晴》1893年

図10 カミーユ・ピサロ《テアトル・フランセ広場とオペラ大通り、冬、陽光の効果》1898年

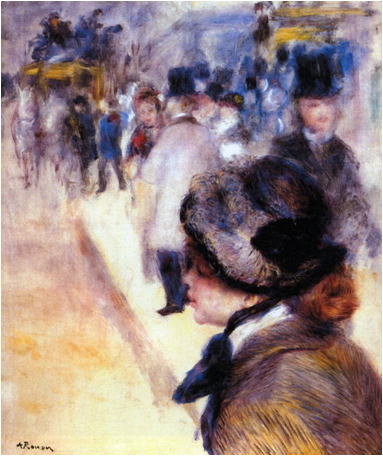

図11 ピエール=オーギュスト・ルノワール《大通り(グラン・ブールヴァール)》1875年

図12 ピエール=オーギュスト・ルノワール《クリシー広場》1880年

そして、モネやピサロを始めとする印象派と親交の深かったナビ派のピエール・ボナール(図13)も、一九四六年の対話で、サン・ラザール駅に接続するペピニェール通りの大都市群集を次のように讃美している。

彼等は生命の脈動であり、正に汽車の運動の継続です。この光景を見て下さい。巣箱の蜂のように鉄道駅から出てくる労働者の大群を見るのは、何と魅力的な見ものでしょう……[65]。

図13 ピエール・ボナール《パリの朝》1911年

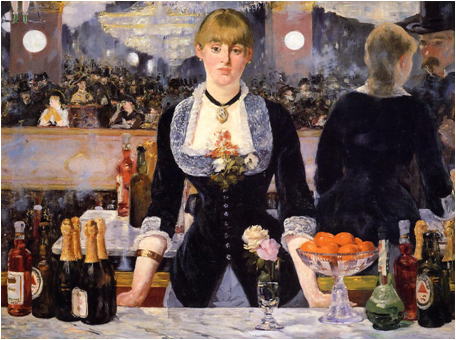

これに加えて、既に日常化された大都市群集的知覚は、エドゥアール・マネの描く人物達の多くが、登場人物相互や鑑賞者との間で視線が微妙に結び合わないことにも観取できる(なお、同様の視線の不一致性はドガの図3やカイユボットの図4にも指摘できる)。特に、《フォリー・ベルジェールの酒場》(一八八二年)(図14)では、前景中央の女性は目前にいるにもかかわらず鑑賞者から微かに視線を外している。それを強調するように、右背後では鏡像らしき男女が顔を寄せ合うと共に、背後全体に映る大勢の人々は明瞭な輪郭を失い斑点描法的に一体化している。ここでは、前景から後景へ一貫して大都市群集的知覚が連続しているところに、マネの近代的な都会的感受性を看取できる(なお、この作品には近代照明による心性の変容も反映していることは第9章・第10章を参照されたい)[66]。

図14 エドゥアール・マネ《フォリー・ベルジェールの酒場》1882年

以上のように、近代技術は大都市群集を生む。そして、その大都市群集による知覚の変容の絵画的反映の一つが、印象派の斑点描法である。

より正確に言えば、印象派の斑点描法、つまり原色的色斑の並置による独特な画面の明るさと躍動感は、チューブ入り油絵具が可能にした屋外写生における外光の鮮烈性や瞬時性への関心と共に、近代的大通りにおける刹那的で流動的な万華鏡的視覚印象に適応した大都市群集的知覚等が、相互に作用し合って成立したものと推定できる[67]。その意味で、そうした斑点描法を用いる画派の呼称が、最終的に「印象派」として定着したことは直感的に非常に妥当である[68]。

そして、そうであれば、もし印象派の画家達が斑点描法を用いる時には、たとえ田園の牧歌的な《積藁》等を描く場合でさえ、既にその視覚と画法は都会的かつ近代的に洗練されていることに留意したい。

ジョルジュ・フリードマンは『力と知恵』(一九七〇年)で、「大衆社会の人間は群集の中に生きており、『余暇』の間に自分が群集から逃れたと信じている時でさえ群集と再会する[69]」と指摘している。

それが正しいとすれば、大都市群集による知覚の変容が常態化するにつれて、その反映である印象派は、たとえ当初どれだけ厳しく酷評されても、いずれ人々からその絶対的現実感を支持されるだろう。そして、そうした印象派の斑点描法は、必ず後続の近代画家達の基礎的な絵画文法となるはずである。

同時に、この動態的・抽象的な大都市群集という新しい日常的現実は、従来の静態的・具象的なルネサンス的リアリズムでは本質的に的確に描写することができない。もし敢えてそれを試みようとすれば、まるで激しく運動しているものが凍りついて凝固しているような奇妙で不自然な印象を与えてしまうだろう。そのことは、印象派と同時期に、同じキャプシーヌ大通りの大都市群集をルネサンス的リアリズムで描こうとした、アカデミズム派のジャン・ベローの《カピュシーヌ大通りとボードヴィユ劇場》(1889年)図15)を見れば一目瞭然だろう。

正に、その感性的違和感を解消しようとする力学こそが、近代主義(モダニズム)の美意識に他ならない。その意味で、大都市群集的知覚が常態化するにつれて、次第にルネサンス的リアリズムが旧来の権威を喪失し、絵画の主流から急激に没落したことには確かに歴史的必然性を指摘できる[70]。

図15 ジャン・ベロー《カピュシーヌ大通りとボードヴィユ劇場》1889年

【註】本稿の引用は全て、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

[1] 美術史上、エドゥアール・マネを印象派に入れるかどうかはまだ定説がない。マネはあくまでもサロンを主戦場としたという点では、一線を画すべきという考え方もある。しかし、便宜上本書では、一八六〇年代以後のフランスでマネ及びその周辺に集まった一群の新傾向の青年画家達を印象派と呼ぶ。その造形的特徴は、マネの素早い筆致や平面的な彩色を萌芽として斑点描法に発展する、当時のアカデミズムが称揚するルネサンス的リアリズムからの離脱である。言わば、その「カスレ」のような粗略な表現こそが「脱アウラ的知覚」による「アウラの凋落」の造形的反映である。この意味で、印象派は近代絵画の出発点に位置付けられる。

[2] Louis Leroy “L’Exposition des Impressionnistes” (25 avril 1874), in Exh. cat., Centenaire de l’Impressionnisme, Paris: Grand Palais, 1974, p. 260.

[3] Théodore Duret, Les Peintres Impressionnistes, Paris, 1878. 邦訳、テオドール・デュレ「印象派の画家たち」横山由紀子・岩本由美子・高橋治・寺田鮎美・宮坂奈由訳、三浦篤・中村誠監修『印象派とその時代』美術出版社、二〇〇三年。

[4] Bernard Dunstan, Painting Methods of the Impressionists, New York, 1976. 邦訳、バーナード・ダンスタン『印象派の技法』長峰朗・水沢勉訳、グラフィック社、一九八〇年。

[5] Walter Benjamin, “Kleine Geschichte der Photographie” (1931), in Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, p. 378. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五七〇頁。

[6] Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [Zweite Fassung]” (1935-36), in Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, p. 355. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五九二頁。(以下、「複製技術時代の芸術作品」は全てこの第二版を用いる。)

[7] Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, p. 646. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四七〇頁。

[8] Walter Benjamin, “Zentralpark” (1939), in Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, p. 670. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「セントラルパーク」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、三八一頁。

[9] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” pp. 646-647. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四七〇頁。

[10] Ibid., p. 646. 邦訳、同前、四七〇頁。

[11] Ibid., p. 647. 邦訳、同前、四七一頁。

[12] Walter Benjamin, “Schicksal und Charakter” (1919), in Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, p. 173. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「運命と性格」『ドイツ悲劇の根源(下)』浅井健二郎訳、ちくま学芸文庫、一九九九年、二〇八頁。

[13] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” p. 644. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四六七頁。

[14] Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,” p. 353. 邦訳、ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」五九〇頁。

[15] Ibid., p. 353. 邦訳、同前、五八九頁。

[16] Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin: Buchholz & Weißwange, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾムバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

[17] Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,” p. 354. 邦訳、ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」五九二頁。

[18] Pierre-Maxime Schuhl, Machinisme et philosophie, Paris, 1938, pp. 56-57. 邦訳、P-M・シュル『機械と哲学』粟田賢三訳、岩波新書、一九七二年、六五頁。

[19] Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, London, 1848; Zittau, 2009, p. 30. 邦訳、マルクス/エンゲルス『共産党宣言』大内兵衛・向坂逸郎訳、岩波文庫、一九七一年、四一頁。

[20] Werner Sombart, Technik und Wirtschaft, Dresden, 1901, p. 19. 邦訳、W・ゾムバルト「技術と経済」前掲書、八六頁。

[21] Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 186. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅰ)』今村仁司・三島憲一訳者代表、岩波書店、一九九三年、二一六頁。

[22] Ibid., p. 187. 邦訳、同前、二一八‐二一九頁。

[23] Georg Simmel, “Die Großstädte und das Geistesleben” (1903), in Brücke und Tür, Stuttgart, 1957, pp. 227-228. 邦訳、ゲオルク・ジンメル「大都市と精神生活」居安正訳、『橋と扉』酒田健一・熊沢義宣・杉野正・居安正訳、白水社、一九九八年、二七〇頁。

[24] Ibid., p. 232. 邦訳、同前、二七四頁。

[25] Ibid., pp. 233-234. 邦訳、同前、二七六頁。

[26] Georg Simmel, Soziologie (1908), in Gesammelte Werke, II, Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 483. 邦訳、ゲオルク・ジンメル『社会学(下)』居安正訳、白水社、一九九四年、二四六頁。

[27] Simmel, “Die Großstädte und das Geistesleben,” pp. 234-235. 邦訳、ジンメル「大都市と精神生活」二七七頁。

[28] Simmel, Soziologie, p. 484. 邦訳、ジンメル『社会学(下)』二四八‐二四九頁。

[29] Erving Goffman, Behavior in Public Places, New York, 1963, pp. 83-95. 邦訳、アーヴィング・ゴッフマン『集まりの構造』丸木恵祐・本名信行訳、誠信書房、一九八〇年、九三‐一〇四頁。

[30] Zygmunt Bauman, Thinking Sociologically, Oxford, 1990, pp. 66-67. 邦訳、ジグムント・バウマン『社会学の考え方』奥井智之訳、HBJ出版局、一九九三年、八七頁。

[31] Ibid., p. 68. 邦訳、同前、八九頁。

[32] Paul Virilio, L’Horizon negatif: essai de dromoscopie, Paris, 1984, pp. 57-58. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン』丸岡高弘訳、産業図書、二〇〇三年、五二頁。

[33] Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England und andere Schriften von August 1844 bis Juni 1846, Glashütten im Taunus, 1970, pp. 29-30. 邦訳、エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態(上)』一條和生・杉山忠平訳、岩波文庫、一九九〇年、六二‐六四頁。

[34] Walter Benjamin, “Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts” (1935), in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 54. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、三四六頁。

[35] Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 326. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅱ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・吉村和明・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子・細見和之訳、岩波書店、一九九五年、五六頁。

[36] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” p. 623. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四四一頁。

[37] Charles Baudelaire, “Les Fleurs du mal” (1861), in Œuvres complètes, I, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1975, pp. 92-93. 邦訳、シャルル・ボードレール「悪の華(第二版)」『ボードレール全詩集(Ⅰ)』阿部良雄訳、ちくま学芸文庫、一九九八年、二一二‐二一三頁。

[38] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” p. 648. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四七二頁。

[39] Ibid., p. 653. 邦訳、同前、四七九‐四八〇頁

[40] Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,” p. 379. 邦訳、ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」六二三頁。

[41] Cited in Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Munchen, 1977; Frankfurt am Main, 2004, p. 65. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年、八八頁より引用。

[42] Paul Valery, “Le retour de Hollande” (1926), in Œuvres, I, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1957, p. 848. 邦訳、ポール・ヴァレリー「オランダからの帰り道」野田又夫訳、『ヴァレリー全集(9)』筑摩書房、一九八三年、八八頁。

[43] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” p. 630. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四四九‐四五〇頁。

[44] Charles Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne” (1863), in Œuvres complètes, II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1976, pp. 691-692. 邦訳、シャルル・ボードレール「現代生活の画家」『ボードレール批評(2)』阿部良雄訳、ちくま学芸文庫、一九九九年、一六三‐一六四頁。

[45] Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 34. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』四七頁。

[46] Benjamin, “Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts,” p. 54. 邦訳、ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」三四六頁。

[47] Edgar Allan Poe, “The Man of Crowd” (1840), in The Portable Edgar Allan Poe, Penguin books, 1945, p. 108. 邦訳、エドガア・アラン・ポオ『ポオ全集(4)』谷崎精二訳、春秋社、一九七〇年、一二八頁。

[48] Hippolyte Taine, De l’intelligence, I, Paris, 1870, p. 13.

[49] Émile Zola, L’Œuvre (1886), in Œuvres complètes, XIII, Paris: Nouveau Monde, 2005, pp. 63-64. 邦訳、エミール・ゾラ『制作(上)』清水正和訳、岩波文庫、一九九九年、一三〇頁。

[50] James Joyce, Dubliners, London, 1914; Penguin edition, 1967, p. 47. 邦訳、ジョイス『ダブリンの市民』結城英雄訳、岩波文庫、二〇〇四年、八七頁。

[51] Charles Baudelaire, “Le Spleen de Paris” (1869), in Œuvres complètes, I, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1975, p. 291. 邦訳、シャルル・ボードレール「パリの憂鬱」『ボードレール全詩集(2)』阿部良雄訳、ちくま学芸文庫、一九九八年、三七頁。

[52] Ibid., p. 29. 邦訳、同前、三七‐三八頁。

[53] Ibid., p. 291. 邦訳、同前、三八頁。

[54] Jules Romains, “Rien ne cesse d’être intérieur”, in La Vie unanime: poèms 1904-1907, Paris, 1908; Éditions de la nouvelle revue française, Paris, 1926, pp. 48-49. 邦訳、ジュール・ロマン「なにごとも内的で……」松本真一郎訳、『フランス詩大系』窪田般彌責任編集、青土社、一九八九年、五四七‐五四八頁。

[55] Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire,” p. 628. 邦訳、ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」四八四頁。

[56] Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, II, München, 1953, p. 417. 邦訳、アーノルド・ハウザー『芸術の歴史(3)』高橋義孝訳、平凡社、一九五九年、一〇一六頁。

[57] Ibid., p. 425. 邦訳、同前、一〇二四頁。

[58] Ernest d’Hervilly, “L’Exposition du boulevard des Capucines” (17 avril 1874), in Exh. cat., op. cit., p. 257.

[59] Ernest Chesneau, “A côté du Salon: II. ― Le plein air, Exposition du boulevard des Capucines” (7 mai 1874), in Ibid., p. 269.

[60] Quoted in Gustave Geffroy, Claude Monet: sa vie, son œuvre, Paris, 1924; Paris, 1980, p. 108.

[61] John Rewald, The History of Impressionism, New York: The Museum of Modern Art, 1946; 4th revised edition, 1973, p. 372. 邦訳、ジョン・リウォルド『印象派の歴史』三浦篤・坂上桂子訳、角川学芸出版、二〇〇四年、二六七‐二六八頁。

[62] Pour ou contre L’impressionnisme, texts de grands écrivains réunis et présentés par Serge Fauchereau, Paris, 1994, p. 125. 邦訳、セルジュ・フォーシュロー『印象派絵画と文豪たち』作田清・加藤雅郁訳、作品社、二〇〇四年、一七六頁。

[63] Daniel Wildenstein, Claude Monet: biographie et catalogue raisonné, I, Lausanne-Paris, 1974, p. 419.

[64] Camille Pissarro, Lettres à son fils Lucien, Paris, 1950, p. 442.

[65] Henry Dauberville, La Bataille de l’Impressionnisme, Paris, 1967, p. 299. 邦訳、アンリ・ドベリビル『印象主義の戦い』中山公男編訳、毎日新聞社、一九七〇年、一三八頁。

[66] cf. T. J. Clark, The Painting of Modern Life, London, 1984; Revised edition, 1999.

[67] 印象派の固有色の否定については、写真や近代照明が与えた影響も推定される。詳しくは、第9章から第12章を参照。

[68] なお、エドガー・ドガが「印象派」の代りに「カピュシーヌ派」を主張していたこともまた、印象派と大都市群集の親和性を示す一つの事例であろう。Rewald, The History of Impressionism, p. 313. 邦訳、リウォルド『印象派の歴史』二三一頁。

[69] Georges Friedmann, La Puissance et la Sagesse, Paris, 1970, p. 42. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『力と知恵(上)』中岡哲郎・竹内成明訳、人文書院、一九七三年、五二頁。

[70] なお、印象派と大都市群集が蒸気鉄道や写真といった近代技術と親和性を示す一つの事実として、「第一回印象派展」が開催されたのがサン・ラザール駅に近接するカピュシーヌ大通りのナダールの元写真館であったことに改めて注意を促しておきたい。

【初出】本稿は、2010年10月10日に関西学院大学で開催された美学会第61回全国大会で口頭発表し、2011年3月に『第61回美学会全国大会若手研究者フォーラム発表報告集』(美学会、2011年、163‐176頁)で論文発表した、「印象派と大都市群集――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛かりに」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに