前章では、印象派やその周辺の画家達が、写真による知覚の変容と非常に親和的であることを確認した。さらに本章では、そうした写真による脱アウラ的知覚が、印象派以後の後印象派と新印象派にどのような影響を与えたのかについて考察する。

1 ポール・セザンヌと写真

まず、当初は印象派の一員でもあった後印象派のポール・セザンヌは、直接写真を基に絵画を描いている。

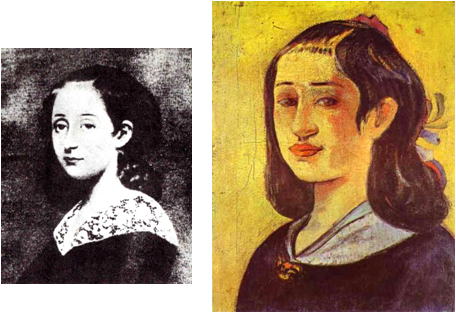

例えば、セザンヌは一八六二年から六四年頃という画業の極めて早い時期に、写真を利用して自画像を制作している(図1・図2)。特に、この作品では、元の写真(図1)では若者らしい爽やかな表情が、絵画(図2)では陰影や輪郭の強調により偏屈で険悪そうな人相に変貌している。

これは、当時セザンヌが画家として生きることに憧れつつも、将来への自信を持てずに権威主義的な父親の下で鬱々と暮らしていたことの内面が投影されていると捉えられる。つまり、まずセザンヌにとって写真は、客観的再現に即した主観的表現の触媒であったと考えられる。

(左)図1 撮影者不詳「22歳のポール・セザンヌ」1861年頃 写真

(右)図2 ポール・セザンヌ《自画像》1862-64年 油彩

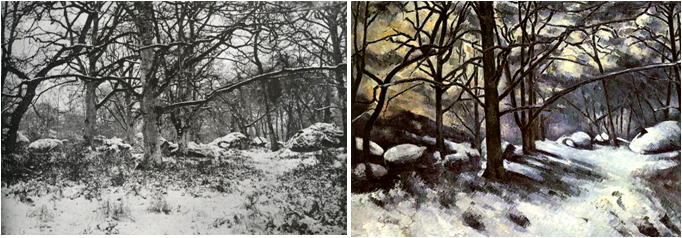

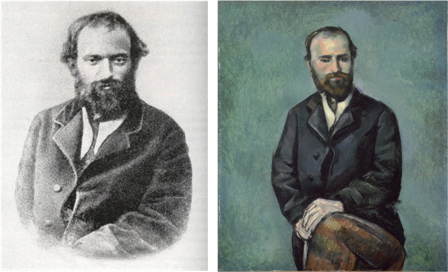

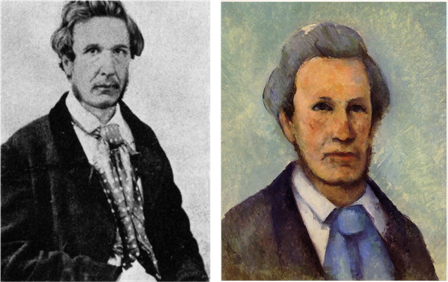

それ以後も、セザンヌは生涯を通じてしばしば写真を絵画制作に活用している。実例として、《フォンテーヌブローの雪解け》(一八七九‐八〇年)(図3・図4)、《男性大水浴図》(一八八五年頃)(図5・図6)、《自画像》(一八八五年頃)(図7・図8)、《ヴィクトール・ショケの肖像》(一八八〇‐八五年)(図9・図10)等を挙げられる。特に、《フォンテーヌブローの雪解け》(図4)は、自作の評価に厳しいセザンヌ自身が珍しく署名している点に、彼の写真模写に対する自己肯定性を窺える。

(左)図3 撮影者不詳「フォンテーヌブローの森」1860-75年 写真

(右)図4 ポール・セザンヌ《フォンテーヌブローの雪解け》1879-80年 油彩

(左)図5 撮影者不詳「アカデミックなモデル」1860-80年頃 写真

(右)図6 ポール・セザンヌ《男性大水浴図》1885年頃 油彩

(左)図7 撮影者不詳「ポール・セザンヌ」1872年頃 写真

(右)図8 ポール・セザンヌ《自画像》1885年頃 油彩

(左)図9 撮影者不詳「ヴィクトール・ショケ」撮影時不詳 写真

(右)図10 ポール・セザンヌ《ヴィクトール・ショケの肖像》1880-85年 油彩

これに関連して、セザンヌの幼馴染アントワーヌ・フォルチュネ・マリオンは、一八六八年五月二四日付ハインリヒ・モルシュタット宛書簡で、セザンヌの写真模写について次のように伝えている。「セザンヌは、何人かの肖像を描く絵画を構想している。僕等の一人が風景の真中で語り、他の人達がそれを聞く場面だ。僕は君の写真を持っているから、君もそこに描かれるだろう(1)」。

また、一九〇四年二月に最晩年のセザンヌを訪問したエミール・ベルナールも『回想のセザンヌ』(一九一二年)で、セザンヌの写真模写について次のように証言している。

セザンヌは《ドラクロワ礼讃》という作品を構想しており、私にその下絵を見せてくれた。〔…〕左では、ショケ氏が天使達に拍手している。〔…〕セザンヌは、私をショケ氏に代えるという名誉を与えてくれた。セザンヌは、この効果に相応しい姿勢で私一人の写真を撮らせさえした(2)。

さらに、ベルナールは同著で、セザンヌの写真摸写について次のように記録している。

出発の前日に、私はセザンヌの画室で彼の写真を二枚撮らせてもらった。セザンヌ自身も、私達の出発に名残惜しそうに見えた。セザンヌは、私達を素描したり、《ドラクロワ礼讃》で私が取る姿勢の参考のために私を写生したりした(後で、同じ姿勢の新しい写真をセザンヌに送った。なぜなら、最初の写真は紛失されたからである)(3)。

そして、ベルナールは同著で、セザンヌの写真摸写について次のように報告している。

私は自分自身に関して、写真の話を始めた。驚いたことに、セザンヌは絵画に写真を利用することに反対しなかった。しかし、セザンヌにとっては、自然を解釈するようにこの正確な複製を解釈することが必要だった。セザンヌは何枚かの絵画をこの方法で制作しており、それらを私に示して見せた(4)。

このように、画業の最初期から最晩年まで、セザンヌが写真を参考にして多数の絵画を描いていることは事実である。

もちろん、セザンヌはそこに部分的な脚色や省略や変更等の「解釈」を加えており、特定の写像をそのまま忠実に再現している訳ではない。例えば、最初の写真摸写自画像(図2)では人物の人相が変わり、《フォンテーヌブローの雪解け》(図4)では木々や地面の細部が大まかに省略され、《男性大水浴図》(図6)では室内情景が野外風景に変更され、《自画像》(図8)では人物の両手や下半身が加筆され、《ヴィクトール・ショケの肖像》(図10)では人物の細部が大まかに省略されている。そして、これらはいずれも元の白黒写真と異なり現実的な彩色が施されている。これらのことから、やはりセザンヌにとって写真は、客観的再現に即した形態上・色彩上の主観的表現の触媒であったと考えられる。

ここで重要なことは、そうしたセザンヌの造形上の主観的改変の推進に、写真による視覚の変容が影響を与えたと推測されることである。

例えば、ジョン・リウォルドは《フォンテーヌブローの雪解け》(図4)について、写真模写がセザンヌ独自の素描や彩色に影響したと評している。つまり写真では、形態上は立体が平面に還元され、色彩上は多色が単色に還元されるので、写像は純粋な視覚的造形要素として把握しやすくなり、独創を加えて改変しやすくなる。特にリウォルドは、そうした写真による視覚の変容が、当時既に開始されていたセザンヌ独特の「運筆の水平化」、いわゆる「構築的ストローク」の適用を促進したと評述している。

既に様々な機会に取り組んでいたこともあり、元の白黒写真を参照することで、セザンヌは、色彩――この場合は空に黄-橙-紫の色調を持つ微妙で多彩な全体的に青みがかった白色――を自由に「独創」できるだけではなく、自然が提示する質感や形態や空間の問題からも「解放」されることができた。言い換えれば、セザンヌは線や面が既に二次元に変換されている複雑な構図を自分自身のイメージへ翻訳することに集中することができた。そうすることで、セザンヌはその頃の自分の作品で頻繁に用いていた方形の斜めに傾いた筆触をそれまでよりも一層厳格に適用した。つまり、筆触は、特に木の幹や枝に沿って影を描く試みを繰り返し示しつつ、色の最も濃いところで最も濃密になっている(5)。

いずれにしても、自分や友人等の写真を極めて普通に制作に取り入れている以上、セザンヌの日常生活に写真が既に深く浸透していたことは確かである。そうである以上、時には目にすることもあったはずの視覚的に突飛な失敗写真も含めて、当時セザンヌが写真による視覚の変容を様々に経験した可能性は考慮されるべきである。少なくとも、可視世界が客観的に変形されうるという写真の視覚的事実が、間接的な感受性の水準で影響を与えた可能性は決して皆無ではない。

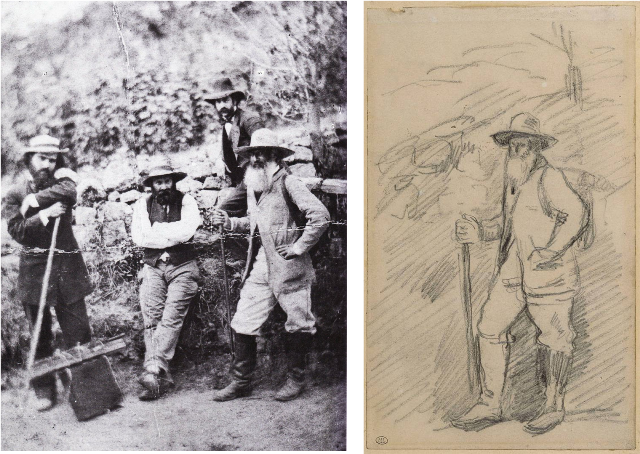

実は、セザンヌ自身を被写体とする「歪曲写真」も存在している。例えば、一八七四年か七七年頃にオーヴェール・シュル・オワーズで、画面中心で腕を組むセザンヌや一番右側に立つピサロ等を撮影した写真(図11)では、画面中心のセザンヌに焦点が合う一方で、画面中心から外側に向かうほど映像は歪曲しつつ斑点状にぼやけている。実際に、セザンヌがこの「歪曲写真」に基づいてピサロを模写している以上、たとえこの素描には明瞭に現れていなくても、セザンヌがこうした異常な写真的視覚を体験していること自体は確実である(図12)。

(左)図11 撮影者不明「セザンヌとピサロ達」1874-77年頃 写真

(右)図12 ポール・セザンヌ《ピサロ》1874-77年 素描

これらのことから、セザンヌの様々な造形的革新には写真的視覚の影響を少なからず推理できる。特に、時代的にセザンヌの多様な造形実験が、第3章「セザンヌと蒸気鉄道」で見た蒸気鉄道の影響と同様に、一九世紀後半から二〇世紀初頭という写真の一般社会への最初の普及期と軌を一にする事実は、彼が視覚的造形性に鋭敏な感性を有する画家である分だけ、その過程に写真による視覚の変容が何らかの造形的啓示として働いた可能性を想定しうる。

現に、アーロン・シャーフは『美術と写真』(一九六八年)で、写真の歪曲映像とセザンヌ絵画の歪曲造形に類似性を見ている。

セザンヌの描く建物にしばしば見られる独特な軸線の傾きと、写真の屈曲した映像に見られる同様のよくある特徴の間に照応関係を指摘することは、画家の独創力を低く評価することではなく、むしろ写真的形態の探究という点で画家の独創力を高く評価することである(6)。

また、オットー・シュテルツァーは『美術と写真』(一九六六年)で、セザンヌの「前景の消失化」と、写真機の自由な視点取りがもたらす前景の喪失した写真画像の関係性を示唆している。

「立入不能」――セザンヌの風景画がそう呼ばれたのは、とりわけ彼が前景を短縮したり完全に消失させたりしたからである。そのために、セザンヌは観衆や批評家から酷い非難を受けねばならなかった。なぜなら、写真には大目に見られたことが画家にはまだ到底許されなかったからである。もちろん、セザンヌの風景解釈と写真の「俯瞰」映像の間に直接的関係を主張する訳ではない。しかし、現象相互の時間的一致においてだけでも、ある間接的関係は指摘できるように思われる(7)。

さらに、セザンヌの他の造形的特徴にも、たとえ直接的ではなくても間接的な感受性の水準で写真的視覚の影響を推論できる。つまり、「視点の複数化」や「対象の歪曲化」には写真映像のブレ・ボケや多重露光、「構図の集中化」や「筆致の近粗化」には焦点深度の可視化・意識化やソフトフォーカス、「画像の平面化」には写像の三次元的二次元性、「形態の抽象化」には白黒静止画像による形態の明瞭化や印画紙上のレタッチ修正、「色彩の純粋化」には白黒写真による色調の単一還元やネガにおける色彩の白黒反転等が、何らかの感化を与えた可能性を推定できる。

何よりもまず、現実にセザンヌが写真を肖像画制作に活用している以上、彼の肖像画に散見する「共感の希薄化」に、肖像写真の情緒的相互交流を欠いた「脱アウラ的知覚」が作用している可能性性は十分に考慮されて良い。そして、そうであれば、こうした自然主義的なルネサンス的リアリズムからの様々な逸脱、つまり「素描の反客観化」や「彩色の反客観化」は、対象の自然な本性的外観からの離脱という意味で、写真による被写体の原物的「アウラの凋落」の多様な造形的反映と解釈できる。

2 ポール・ゴーギャンと写真

また、後印象派のポール・ゴーギャンも、写真を絵画制作に利用している。例えば、ゴーギャンは、写真を基に《画家の母の肖像》(一八九〇年)(図13・図14)を描いている。

(左)図13 撮影者不詳 《ポール・ゴーギャンの母、アリーヌ・シャザル》 撮影時不詳 写真

(右)図14 ポール・ゴーギャン 《画家の母の肖像》 1890年 油彩

ゴーギャンの特徴は、セザンヌ以上に写真をある種の創造的発想源として用いることが多い点である。事実、ゴーギャンが写真をパン種にして想像力を巧みに膨らませる傾向が強いことは、自分の母親を南国的な少女のように美化する《画家の母の肖像》(図14)に明らかである。

また、エリザベス・チャイルズは「帰ってきた楽園――ゴーギャン、写真、世紀末タヒチ」(一九九九年)で、ゴーギャンの代名詞的画題である南国的な異国情景自体に当時の観光写真の影響を指摘している(8)。代表例として、《タヒチ・土着のダンス》(一八九〇年頃)(図15)に基づく《大きな木(テ・ラアウ・ラヒ)》(一八九一年)(図16)、《滝のサモア人》(図17)に基づく《神秘の水(パペ・モエ)》(一八九一‐九三年)(図18)と《神秘の水、月と大地(パペ・モエ、パラウ・ヒナ・テファトウ)》(一八九四年)(図19)、《タホタウア》(一九〇一年)(図20)に基づく《扇を持つ女》(一九〇二年)(図21)等を挙げられる。

(左)図15 チャールズ・スピッツ撮影 《タヒチ・土着のダンス》 1890年頃 写真

(右)図16 ポール・ゴーギャン 《大きな木(テ・ラアウ・ラヒ)》 1891年 油彩

図17 撮影者不詳 《滝のサモア人》 1888年 写真

(左)図18 ポール・ゴーギャン 《神秘の水(パペ・モエ)》 1891-93年 水彩

(右)図19 ポール・ゴーギャン 《神秘の水、月と大地(パペ・モエ、パラウ・ヒナ・テファトウ)》 1894年 水彩・グアッシュ・黒インク水彩・グアッシュ・黒インク

(左)図20 ルイ・グルレ撮影 《タホタウア》 1901年 写真

(右)図21 ポール・ゴーギャン 《扇を持つ女》 1902年 油彩

特に、《扇を持つ女》(図21)は、マルケサス諸島ヒヴァオアのゴーギャンの画室で撮影された写真(図20)を基にして制作されたものであるが、写真では着衣である女性が、絵画では上半身を裸体に変更されている点に、ゴーギャンの南国風物に対する観念的理想化を観取できる。

ここで、写真による脱アウラ的知覚という視点から注目すべきは、ゴーギャンが写真映像のもたらす様式化作用に非常に敏感である事実である。つまり、まず白黒写真では、全ての色彩が単一色調に還元されるので、写像の形態的側面のみが明瞭化する。これは、被写体の原物的要素全ての内、色彩的要素の「アウラの凋落」と解せる。また、写真一般では、画像が固定され、対象の運動による映像の動揺が停止するため、やはり写像の形態的側面が明確化する。これは、被写体の原物的要素全部の内、運動的要素の「アウラの凋落」と解釈できる。

さらに、アンドレ・マルローは『空想美術館』(一九四七年)で、写真全般では、色彩や運動のみならず、被写体の原物的要素全体の欠落による造形様式の顕現化が生じると主張している。「これらの細密画、フレスコ画、ステンドグラス、タピスリー、スキタイ族の装飾、細密装飾、ギリシャ壺の素描――また彫刻さえも、写真になった。これらが喪失したものは何だろうか? その物体としての質である。これらが獲得したものは何だろうか? それらが受け入れうる最大の様式的意義である(9)」。

これは、ヴァルター・ベンヤミンが「複製技術時代の芸術作品」(初稿一九三五年)で分析する、「礼拝価値」の後退による「展示価値」の前面化という意味で、やはり「アウラの凋落」と理解できる(10)。

そして、こうした写真の脱アウラ的知覚による造形様式の顕現化は、ゴーギャンに非常に強く作用している。事実、ゴーギャンは一八八九年一一月末のエミール・ベルナール宛書簡で、白黒写真による造形様式の明白化について次のように言っている。

この二枚の写真の内、私はキリストの方がより好きです。確かに、写真ではよく見ることはほとんどできません。それにもかかわらず、色彩の面を除いて、キリストの方は、私にはただ良いだけではなく、極めて美しくさえ見えます。画面には、隅から隅まで一つの意志が、一つの想像力に富んだ様式が息づいており、私は完全に打ちのめされてしまいました(11)。

また、ゴーギャンは「偶感抄」(一八九六‐九八年)で次のように書いている。

一つあるいは幾つかの色彩を写真に撮ってみたまえ、つまり、それらを白色と黒色に移し換えてみたまえ。もはや不条理なものしか残らず、魅力は消え失せる。だから一方では、ドラクロワやピュヴィス・ド・シャヴァンヌ等の絵画の写真を見ると、これらの絵画のほぼ大体の概観が与えられる。このことは、それらの絵画の美点が色彩に存するのではないことを証明する。ドラクロワは偉大な色彩家で、あらゆる色調に通じているが悪しき素描家と言われてきた。ご覧の通り、その反対だ。なぜなら、彼の作品に存する魅力は、写真でも少しも消え失せないからだ(12)。

さらに、ゴーギャンは「偶感抄」で次のように記している。

ドラクロワが戦っているのは……色彩のためだと思っていた。一方、その反対に、彼は素描の勝利のために働いていたのだ。シェークスピアに鼓吹された彼の詩的激情、彼の情熱的魂は、素描によって初めて表現を得ている。彼の石版画、彼の絵画の写真を見れば、彼の言いたかったことの全てが分かる(13)。

実際に、ゴーギャンは一八八五年五月二四日付エミール・シュフネッケル宛書簡で、ドラクロワの写真複製に言及している。

ドラクロワの《ドン・ジュアンの難船》の写真を、もしあまり高価でなければ送って欲しい(14)。

また、ゴーギャンは彼がオセアニア諸島に携えて行った画帳で、ドラクロワ以外の写真複製にも親しんでいる。

この選集(画帳)には、偶然にではなく、全く意図的な私の(良き)意志により、日本の素描、北斎の版画、ドーミエの石版画、フォラン(の残酷な観察)、ジョットー派が集められている(私はこれに、ジョットーの絵画の写真を付け加える。)(15)。

さらに、ゴーギャンが日頃から様々な複製絵画を愛好していたことは、一九〇三年一月から二月に書かれた「前後録」から判定できる(なお、《扇を持つ女》の元写真(図20)の背後には、ホルバインの《女性と子供達》、シャヴァンヌの《希望》等が写っている)。

私の小屋には、他では見られない点で奇妙なものが幾つかある。日本の版画や、マネ、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、ドガ、レンブラント、ラファエロ、ミケランジェロ、ホルバインの絵画の写真(16)。

これに加えて、ゴーギャンが自作を撮影した写真も普通に目にしていたことは、一八九三年三月三一日付ダニエル・ド・モンフレ宛書簡から分かる。

私は今度の手紙で、セリュジエの友人が写した私の《オリーヴ山のキリスト》と木彫の二枚の写真を受け取った(17)。

そして、ゴーギャンが写真撮影のために意図的に自作に手を加えていたことは、一八九八年七月付ダニエル・ド・モンフレ宛書簡から判明する。

大作には、パステルの部分が幾つかある。私は写真に撮るためにそれを塗ったのだが、洗えば落ちるだろう(18)。

さらに、ゴーギャンは、画家仲間の間で自作を撮影した写真を度々交換し合ってもいる。例えば、ゴーギャンは一八九〇年八月頃のエミール・ベルナール宛書簡で、「残念ながら壊れてしまった私の彫像の写真をあなたに送ります(19)」と述べ、一九〇一年八月付ダニエル・ド・モンフレ宛書簡で、「私は、君がM夫人の美しい肖像画を描いたはずと確信している……。その絵画を、写真に撮ってもらえないだろうか(20)」と頼んでいる。

その上で、先述した写真による造形様式の明快化は、そうした芸術家仲間の間でも共有されていたと同定できる。事実、ゴーギャンは一八九七年一一月付ダニエル・ド・モンフレ宛書簡で、自分の彫刻作品を賛美するエミール・ベルナールの言葉を次のように紹介している。

あなたの《キリストの磔刑像》は、真の天啓であり、あなたの生涯最高の作品です。私は、大変幸福です。もし機会があれば、それを良い写真に撮り、手本として私に送って下さい。彫刻は常に、写真になると良く分かります。そうすれば、私はあなたの制作された美しい作品の大体の観念が分かるでしょう(21)。

これらのことから、ゴーギャンが、白黒写真により全原物的要素を捨象され、造形様式が顕著になった過去の大家の複製絵画を頻繁に観賞していたことは疑いない。そして、ゴーギャンが自作の写真複製も何度も実見している以上、その度ごとに自らの造形様式を確認し、それを以後の制作の形態面の自律的調整に活用していた可能性は決して皆無ではない。その意味で、まずゴーギャンの様式的特徴である「素描の反客観化」と「形態の抽象化」は、写真による被写体の原物的「アウラの凋落」の一種の造形的反映と解せる。

なお、ジャン・コクトーは一九五七年の対話で、ゴーギャンの造形表現と白黒写真の相関性を次のように暗示している。「私がゴーギャンの絵画を初めて見たのは写真でだったが、写真はそれらを堅固で彫りの深いものにしていた。ゴーギャンの色彩には、例外もあるが幾分単調さがある。ゴーギャンは、白黒写真と相性が良く、その方が彫りが深くなる(22)」。

その一方で、ゴーギャンは、当時発明されたばかりの「原色写真」に色彩面でも影響を受けた可能性がある。つまり、従来の写真は、感光媒材上の制約により単一色調の写像しか現像できなかった。これに対し、一八六九年には、ルイ・デュコ・デュ・オーロンやシャルル・クロスが、三原色に基づく三色のフィルターで撮影した色調の異なる三枚の陰画を後に合成する、原色写真を考案する(23)。実際に、クロスは一八七六年に赤色・黄色・青岐路の三原色のフィルターで原色写真を作成し、一八八三年に紙地への定着にも成功している(24)。

こうした、対象の色彩の三色調への分解もまた、ゴーギャンの様式的特徴である「彩色の反客観化」や「色彩の純粋化」に感化を与えた可能性がある。その場合、これもまた、写真による被写体の原物的「アウラの凋落」の一種の造形的反映と解釈できる。

現実に、ゴーギャンが原色写真による対象の色彩の純粋還元に極めて自覚的だったことは、「偶感抄」で「原色写真は、私達に真実を告げるだろう。どんな真実を? 空や、木や、物質的な自然全ての真実の色を(25)」と述べ、一八九五年五月一三日付「エコー・ド・パリ」の取材で次のように答えていることから確定できる。

自然! 真実! その点、レンブラントもラファエロも、ボッティチェルリもブグローも大差ありません。真実のやがて極まる先を知っていますか? 色彩を表現できる写真です、それは間もなくでしょう(26)。

3 フィンセント・ファン・ゴッホと写真

さらに、後印象派のフィンセント・ファン・ゴッホも、写真を絵画制作に利用している。事実、ゴッホもまた、肖像写真を基に《画家の母の肖像》(一八八八年)(図22・図23)を描いている。

(左)図22 撮影者不詳「フィンセント・ファン・ゴッホの母」1888年頃 写真(反転)

(右)図23 フィンセント・ファン・ゴッホ《画家の母の肖像》1888年 油彩

この作品は、自画像については非常に大量に制作したゴッホが、結局肉親についてはわずか一枚しか制作しなかった正にその唯一の現存例である点で特に注目に値する。

この作品について、ゴッホは一八八八年の弟テオ宛書簡で、「母の写真は僕をものすごく喜ばせた。なぜなら、元気なことが良く分かるし、表情も快活だからだ。しかし、僕は真の似姿としてはこれを全く好きではない(27)」と言い、同年一〇月のテオ宛書簡で、「今僕はある肖像画を描いている。つまり、僕は自分自身のために母の肖像画を描いている。僕は、色の無い写真には我慢できないので、記憶に浮かぶまま色彩の調和の中で一枚描こうとしている(28)」と告げている。

また、ゴッホは続く同年のテオ宛書簡でも、「今僕は母の肖像画を描いているところだ。なぜなら、白黒写真は僕をとても苛立たせるからだ。ああ、写真や似顔絵で真実の肖像画をどうして描けえようか! 僕は常に、肖像画にも偉大な革命が起きることを望んでいる(29)」と述べ、「僕は、父の肖像画のためにまた家に手紙を書こう。僕は白黒写真は欲しくないが、肖像画を持ちたいのだ(30)」と宣している。

さらに、ゴッホは一八八五年の弟テオ宛書簡で、写真と肖像画について、「僕は肖像画を描くというあの理念を捨てたくない。そのために努めることは、つまり人々に彼等の内には写真屋が写真機で写し取りうる以上のものが存在することを示すことは、良いことなのだ(31)」と説き、「僕はここで沢山の写真屋を見かけたが、彼等はどこでも同じでやけに忙しそうだ。しかし、〔写真は〕常にあの同じ、月並な、目、鼻、口――蝋のようにすべすべで冷たい。常に生命無きものでしかない。しかし、肖像画は画家の魂から直接もたらされるそれ自身の生命を持っている。これは機械には真似できない。写真を見れば見るほど、このことはよく感じられると思う(32)」と論じている。

これらのことから、ゴッホは、共に生きているが故に個性的であるモデルの生命を画家の魂が交感的に描出したものを「肖像画」と捉え、逆に写像を無機的に定着し、情感を示す色彩も欠如した「白黒写真」ではそうした「真の似姿」は実現できないと考えていることが分かる。そして、自他のそうした生命的・感情的要素を重視する点で、ゴッホは基本的に有機的・感情移入的な親アウラ的心性の持主であり、だからこそその親アウラ的造形のために感性的要素である色彩を重要視していると推理できる。

その意味で、ゴッホが最も愛着の深い肉親である母親の白黒写真に色彩を希求することには、情緒的な必然性がある。また、そうした色彩の情念的強調は、さらに理性的要素である素描の激情的強調にも繋がるだろう。

実際に、ゴッホは一八九〇年七月二三日の弟テオ宛書簡で、自らの親アウラ的心性に関して、「僕は全身全霊で画布に集中している(33)」と述べ、一八八八年九月八日の弟テオ宛書簡で、自身の親アウラ的造形について、「僕は人間性の恐るべき情念を赤色と緑色で表現しようと努めた(34)」と語っている。

さらに、ゴッホは一八八八年の弟テオ宛書簡で、「色彩が生み出す調和や不調和両方の効果を、大胆に強調しなければならない。素描においても同様だ――正確な素描や、正確な彩色は、恐らく目指すべき本質的事柄ではない(35)」と断じている(ここでは、ゴッホが彩色から素描の順に説明していることに注目したい)。

しかし、ここで注意すべきは、感性的色彩を重視する点では親アウラ的造形とはいえ、ゴッホの《画家の母の肖像》では、既に「記憶に浮かぶまま」の「色彩の調和」の「大胆な強調」という、実在の現実から離れた恣意的・反客観的な彩色が施され始めている問題である。

これに関連して、ゴッホは一八八五年一二月一九日付弟テオ宛書簡で、彩色された写真について次のように批評している。

ここでは、写真屋がかなり繁盛しているようだ。彼等の写真館では彩色された肖像画を見かけるが、これは明らかに写真の地の上に彩色されたものだ。もちろん、絵の何たるかを知る者にとっては、これは弱く効果もない。ただ、もし直接写生して描いた習作に基づいて彩色すれば、もっと良い彩色ができるように思える(36)。

ここで留意すべきは、ゴッホが「直接写生して描いた習作に基づいて」人間的・情感的色彩で着色すれば無味乾燥な写真がより人間味を増すと言っていることではなく、正にゴッホ自身が白黒写真に着色する色彩は随意に選択変更が可能であると考えている事実である。そうである以上、ゴッホの様式的特徴である、対象の自然な本来的色彩から離反する「彩色の反客観化」や「色彩の純粋化」自体は、逆説的に対象の実際の固有的色彩を脱色する白黒写真による被写体の色彩的「アウラの凋落」に促された可能性がある。

また、写真による被写体の全原物的要素の解消とその造形様式の明澄化は、写像を単なる「形」と「色」という自律的な造形要素と感受させることで、そうした彩色の反自然性を一層助長しうる。さらに、写真では、同一の時空間上に現前していない観賞者と被写体の関係は、五感から視覚だけに抽象され、その視覚においても情動的相互交渉としての「アウラ的関係」は断絶するので、観賞者には写像を一方的に傍観する疎外的感受性が発生し、そうした制作上の反自然的態度を一層促成しうる。そして、この造形要素を任意に扱う描写姿勢は、やはりゴッホのもう一つの様式的特徴である「素描の反客観化」や「形態の抽象化」にも連続しうる。

これに加えて、写真による脱アウラ的知覚という観点から着目すべきは、驚くべきことに、何とゴッホが「写真複製」や「写真製版」による視覚効果を考慮して絵画を制作している事実である。

この問題に関連して、エドガー・ウィントは『芸術と狂気』(一九六三年)で、写真と絵画の関係について次のように説いている。

芸術についての私達の視覚が、複製によって変容されたことは明らかである。私達の目は、絵画でも彫刻でも、写真機によって効果的に捉えられる面に鋭敏になった。より決定的なことには、芸術家自身の視覚において、絵画的・彫刻的想像力が写真に積極的に調子を合わせ、機械的な写像において初めて完成に達すると思えるほど写真映えのする作品を生み出すようになったことが認められる(37)。

また、ウィントは同著で、写真とゴッホ(及びピカソ)の絵画の関係について次のように論じている。

こうした仮定に基づけば、彩色印刷が絵画を想起する際に考慮せねばならない媒体となる恐れが生じるのは理の当然である。私は、ピカソが意識的に自分の配色を粗悪な彩色印刷過程の要求に適合させているとまでは言わないが、しかし彼の絵画は目立って粗雑な複製形式においても損なわれるところが著しく少ない。ピカソの絵は、ファン・ゴッホと同様に極めて複製向きなのである(38)。

事実、ゴッホは一八八四年の弟テオ宛書簡で、まず自作を写真複製した場合の変色を次のように嘆いている。

僕は、写真を一二枚撮るつもりだった――ヘルマンスのために描いた六枚を含む、ブラバントの風景の連作だ。仕事を得るために、少なくとも自己紹介のために、絵入新聞の何社かにそれらを送るつもりだったのだ。しかし、この計画は諦めた。なぜなら、写真屋が、実際の明暗が出ていない、あるいは不十分にしか出ていない複製しか製作してくれないからだ。その上、写真屋は一杯修正をして、しかもそれが拙く、さらに絵画では明るいところを暗くしてしまったり、その逆だったりすることが非常に多いのだ(39)。

まず、大前提として、既に見たように、元々ゴッホの彩色・素描の強調自体は画家の生命的・情動的要素の昂揚表現である。しかし、それでもなお実際にゴッホが粗末な写真複製による自作の色彩・形態の衰退や変調を慨嘆している以上、そうした彩色・素描の強調は粗略な写真画質に負けないためにより一層自覚的に強化された可能性がある。その場合、そうした写真複製による原画の色彩・形態の減衰を原物的「アウラの凋落」と見なすならば、それに対抗するそうした彩色・素描の誇張も写真による脱アウラ的知覚のある種の造形的反映と解せる。

その上で、さらにゴッホは一八七三年七月二〇日付弟テオ宛書簡で、写真製版についても次のように話している。

写真製版に関しては、僕はまだその作業している所を見たことがない。どのように作業するかは少し知っているが、説明できるほどではない(40)。

また、ゴッホは一八八二年の弟テオ宛書簡で、写真製版に次のように興味を示している。

もし、素描を写真に撮り、後にその写真を亜鉛板へ転写する場合、今議論している紙に描かれた素描だけがそれに適するのだろうか――たとえ普通の紙に描かれた場合でも、全ての素描を白黒で複製することはできないのだろうか? さらに写真家は、その素描がその用紙に大き過ぎる場合、その寸法を縮めることはできるのだろうか(41)?

そして、ゴッホは同年のテオ宛書簡で、自分の画風への写真製版の影響を次のよう明記している。

僕は、ビュオがその紙見本の一枚に走り描きしたものを見た時、その黒が非常に深い調子であることをすぐに見て取った。そして僕は、その調子が、写真や電気製版を用いる複製では真に不可欠であることを理解できる。そこで、僕はすぐ、自分のいつもの素描手法に忠実なままで、どんな種類の黒を用いるべきかを見出そうと試み始めた(42)。

これらのことから、ゴッホは、写真製版による図像の拡縮や色調の変質にも非常に明敏であることが分かる。また、実際にゴッホが写真製版に適する黒色を模索している以上、彼が絵画の制作時にはそれらを考慮して自らの画風を調節していたことも疑いない。そして、未熟な写真製版による原画の色彩・形態の減退をやはり原物的「アウラの凋落」と捉えるならば、それに対応するそうした彩色・素描の調整もまた写真製版による脱アウラ的知覚のある種の造形的反映と解釈できる。さらにここには、前述の粗雑な写真複製画質の場合と同様に、粗悪な写真製版画質による原画の色彩・形態の劣化や喪失に抵抗する、彩色・素描の誇張のより一層の意志的な増強も想像される。

もちろん、ゴッホは一八八二年の弟テオ宛書簡で、そうした造形的操作を「自分の素描を、銅版にしたり、石版にしたり、何らかの方法で複製したりする者が、その過程や白黒の効果を学ぶためにやらねばならない実験(43)」と述べており、ゴッホの様式的特徴には、写真製版のみならず銅版や石版等の感化も想定されねばならない。しかし、それでもなおやはりゴッホ自身がここで写真複製や写真製版に極めて強い関心を示し、現実にそれに適応する造形的工夫を明言している以上、彼の様式的特徴にその反映が全く無かったと断定することは絶対に不可能であろう。

いずれにしても、自然な親アウラ的心性に人一倍深く根差しつつ、むしろそれ故に、写真や写真複製や写真製版による様々な反自然的な「アウラの凋落」にも俊敏に反応している点こそが、情熱的で人間味溢れると同時に、近代的な超然性や峻厳性にも満ち溢れている、ゴッホの深みある衝迫的な作風の魅力を構成していよう(図25)。

(左)図24 ヴィクトール・モラン撮影「フィンセント・ファン・ゴッホの肖像」1886年頃 写真(反転)

(右)図25 フィンセント・ファン・ゴッホ《自画像》1889年 油彩

4 ジョルジュ・スーラと写真

そして、新印象派のジョルジュ・スーラも、写真を絵画制作に活用している。事実、スーラもまた、一八八八年に写真を基に自画像を描いている(図26・図27)。

(左)図26 撮影者不詳 《29歳頃のジョルジュ・スーラ》 1888年頃 写真

(右)図27 ジョルジュ・スーラ 《自画像》 1888年 油彩

この作品では、特に背景等に、スーラが一八八〇年代中頃に創案した三原色に基づく微小で均一な描点を集積し、網膜上で視覚混合させて明るく豊かな色彩表現を行う「点描画法」的手法が用いられている点が非常に大事である。なぜなら、スーラの場合、まずこの点描画法における「筆致の点描性」自体に写真の影響が指摘されているからである。

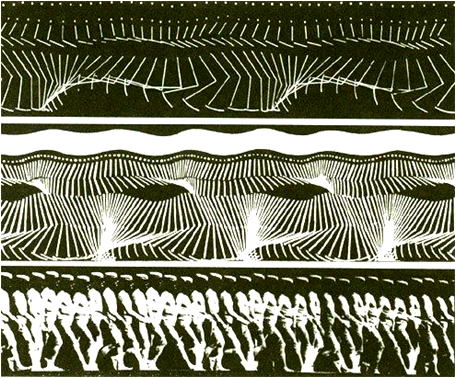

例えば、オットー・シュテルツァーは『美術と写真』(一九六六年)で、「ルーペで見た写真や、引き伸ばした写真は、最初から点構成を示している。十分に離して見ると、これらの点は、一つの均質な面へと密集する――正に、点描画と同様である(44)」と考察している。

また、シュテルツァーは同著で、もしスーラの点描画法が一般に考えられているようにただ単に色彩分割のためでしかないならば、なぜスーラが黒一色の木炭素描でも点描表現を用いているのか説明が付かないとして、「点構成は、均質な画面を通常ならば分割する線を追放する。点構成が生み出すのは、色調、つまり色彩あるいは白黒の階調の柔らかな移行という、この時代を特徴付ける映像的特性である。それでもなお、写真の影響など全くないと言い切れるだろうか?(45)」と主張している。

さらに、スーラの点描画法における「色彩の三原色」にも、同時代に発明された「原色写真」の感化が推理されている。

事実、原色写真を開発したルイ・デュコ・デュ・オーロンは、一八七八年の第三回パリ万国博覧会に、一二枚の現物とその三色調の陰画を展示しており、スーラはそれらを実見した可能性がある。何よりもまず、実際にスーラは、もう一人の同原理の原色写真の考案者であるシャルル・クロスと一八八〇年代に親しく交友しており、二人が互いにそうした色彩の純粋還元を議論していた蓋然性は極めて高い(46)。

もちろん、現在までに、スーラが原色写真を研究していたことを示す明確な証拠は発見されていない。しかし、ウィリアム・イネス・ホーマーが『スーラと絵画の科学』(一九六四年)で確認するように、やはり「この媒体〔原色写真〕とスーラの絵画技法の相似性のため、少なくともその影響の可能性は考慮すべき(47)」である(ちなみに、興味深いことに、既に当時からゴーギャンはスーラの新印象派の教義を「全てを原色写真そのままに処理する(48)」と表現している)。

少なくとも、アーロン・シャーフが『美術と写真』(一九六八年)で強調するように、「視覚現象に特別な関心を持つならば、写真には必然的に関与せざるをえない」のであり、「スーラに関係のある、ヘルムホルツ、ブリュッケ、ルード、シュヴルール等の科学者達が全員、感光剤や写真的光学の特性にある程度没頭し確かに興味を持っていた」ことは事実である(49)。その意味で、彼等の光学理論を吸収したスーラの点描画法に、写真による被写体の原物的「アウラの凋落」が遠く反響している可能性は全く皆無ではない。

なお、スーラには、一八八二年にゲオルク・マイゼンバッハが特許を取った当時最新の写真製版法である、網目凸版法の反映も推測されている。この印刷法は、白黒ではあるが、平行線スクリーンを二枚交差させて網目を作り、その網点の大小で写像の色調の濃淡を表現する点で、スーラの点描画法と非常に呼応的である。

事実、シュテルツァーは『美術と写真』で、「新印象派の直前に成立した、網目凸版法という写真製版による複製技術は、映像を点の集積である網目に分解する。写真機と人間の目の間に対応関係しか見なかった当時、人間の目の中でも同じことが生じると考えられたのではなかっただろうか?(50)」と推量している。

また、スーラには、一八八五年にフレデリック・アイブスが開発した当時最先端の彩色写真製版法である、三色網目凸版法の影響も推察されている。この彩色写真印刷術は、前述の単一色調の網目凸版法を改良し、三原色に基づく三色と、黒色を刷り重ねて原色を再現する点で、スーラの点描画法と極めて照応的である。

実際に、メイヤー・シャピロは「スーラについての新しい光」(一九五八年)で、一定の留保を付けつつも、スーラが用いる「色彩だけの差異を通じて全体としての形態を調整し総合するほとんど一様な粒子」を「写真製版の機械的な印刷過程に比較されてきた労力のいる方法」と述べ(51)、ノーマ・ブロードも「スーラの『点描』についての新しい光」(一九七八年)で、慎重な限定を置きつつも、「一八八〇年代のフランスにおける、より未発達な写真製版の色彩印刷の手順と効果においては、スーラが利用した技法と視覚効果のみならず、彼が自身に課した幾つかの一般的な視覚的問題について、事実上幾つかの顕著な類似が存在する(52)」と推定している。

これに加えて、スーラは、色彩面だけではなく形態面でも写真に感化を受けた可能性がある。この問題について、ジャン・ルノワールは『わが父ルノワール』(一九六二年)で次のように証言している。

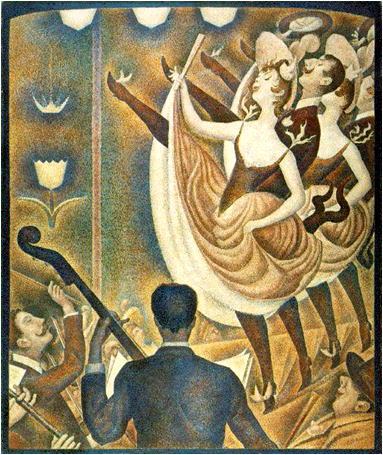

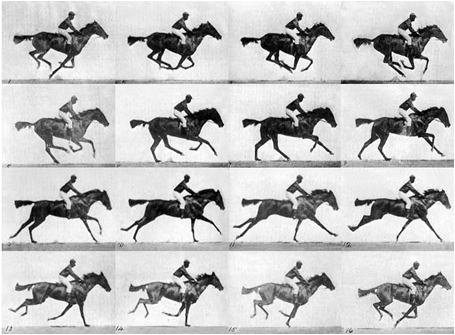

父はスーラをほとんどあまり知らなかったが、スーラは写真による運動の研究を確信していた。スーラは、マレーの写真銃に興味を持っていた(53)。

実際に、スーラは、一八八六年以降深く親交を結んだ生理学者で美学者のシャルル・アンリの『色彩の円』(一八八八‐八九年)を愛読しており、この本は運動の分析に関してエティエンヌ=ジュール・マレーのクロノフォトグラフィに繰り返し言及している(図28)。

図28 ジュール=エティエンヌ・マレー 幾何学的クロノフォトグラフィ 1883年

図29 ジョルジュ・スーラ 《シャユ踊り》 1889-90年 油彩

この事実から、アーロン・シャーフは『美術と写真』で、「《シャユ踊り》(一八八九‐九〇年)(図29)の諸部分は、著しくマレーのクロノフォトグラフィとそれに基づく図解表に似ている(54)」と述べている。また、オットー・シュテルツァーも『美術と写真』で、「スーラの《シャユ踊り》では、高く振り上げられた脚が扇状に並んでいるが、〔…〕この着想がどこから来たかは疑いない。足下の床の扇状の三角形も、確かにマレーの写真における幾つかの形態要素を想起させる(55)」と特定している。

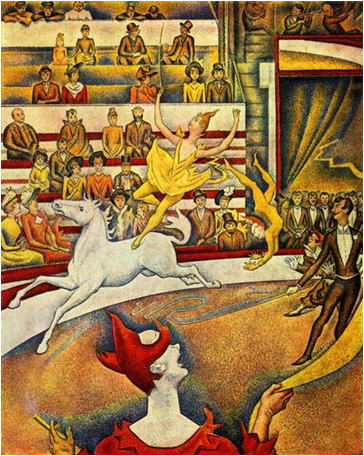

実際に、スーラ自身、馬が両足を開いて走るという現実にはありえない姿態を描いた《サーカス》(一八九〇‐九一年)(図30)を一八九一年三月のアンデパンダン展に出品した時に、疾走する馬の運動分解写真を多数収録するエドワード・マイブリッジの『動物の運動』(一八八七年)(図31)の所有者として知られていたピュヴィス・ド・シャヴァンヌが来場したのを見て、傍にいたポール・シニャックに、「彼は私が馬でやっている間違いに気付くだろう(56)」と囁いたと伝えられている。このことから、少なくともスーラが写真による運動の分析に極めて自覚的だったことだけは間違いない。

図30 ジョルジュ・スーラ《サーカス》1891年 油彩

図31 エドワード・マイブリッジ 『動物の運動』より 1887年

これに関連して、ヴァルター・ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品」で、「写真機に語りかける自然が、肉眼に語りかける自然と異なることは明白である。何よりも異なるのは、人間によって意識を織り込まれた空間の代りに、無意識を織り込まれた空間が立ち現われる点である(57)」と洞察している。つまり、写真による生来の自然状態では意識されない無意識的運動の視覚化は、自然なアウラ的知覚に対するショックという意味で、やはり「アウラの凋落」と理解できる。

その意味で、写真により可視化される本来は無意識の領域に属する対象の運動や形態を、芸術効果上意識的に用いたり用いなかったりするスーラの造形表現には、やはり明示的あるいは暗示的に写真による脱アウラ的知覚が遠く残響している可能性は決して皆無ではない。

以上のように、後印象派や新印象派も、写真と極めて親和的である。また、後印象派や新印象派の絵画手法にも、写真による知覚の変容の様々な反映を推定できる。要約すれば、写真による脱アウラ的知覚の浸透は、描写対象の全原物的要素の剥落を日常化することで、素描・彩色共にその反客観化や純粋化を促進し、近代絵画における抽象化を推進したと指摘できる。

【注】引用は全て、既訳のあるものは参考させていただいた上で拙訳している。

(1)John Rewald, Cezanne: A Biography, New York, 1986, p. 77. ジョン・リウォルド編『セザンヌの手紙』池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、九〇頁に邦訳有り。

(2)Emile Bernard, Souvenirs sur Paul Cezanne, Paris, 1912; Paris, 1925, pp. 43-44. エミル・ベルナール『改訳 回想のセザンヌ』有島生馬訳、岩波文庫、一九五三年、四三頁。

(3)Ibid., p. 55. 同前、五六頁。

(4)Ibid., p. 44. 同前、四三頁。

(5)John Rewald, The Paintings of Paul Cézanne, Vol. 1, p. 274.

(6)Aaron Scharf, Art and Photography, London, 1968; revised edition, London, 1974, p. 351.

(7)Otto Stelzer, Kunst und Photographie: Kontakte, Einflusse, Wirkungen, Munchen, 1966, p. 60. オットー・シュテルツァー『写真と芸術――接触・影響・成果』福井信雄・池田香代子訳、フィルムアート社、一九七四年、七〇頁。

(8)Elizabeth C. Childs, “Paradise Redux: Gauguin, Photography, and Fin-de-Siecle Tahiti” in Dorothy Kosinski (ed.), The Artist and the Camera: Degas to Picasso, Yale University Press, 1999.

(9)Andre Malraux, “Les Voix du silence: I. Le Musee imaginaire,” in Ecrits sur l’art, I (Bibliotheque de la Pleiade), (?uvres completes, IV), Paris, 2004, p. 238. アンドレ・マルロー『東西美術論(1)空想の美術館』小松清訳、新潮社、一九五七年、三六‐七頁。

(10)Walter Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung)” (1935-6), in Gesammelte Schriften, VII(1), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989. ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年。

(11)Paul Gauguin, Lettres de Paul Gauguin a Emile Bernard: 1888-1891, Geneve, 1954, p. 89. ポール・ゴーギャン『ゴーギャンの手紙』東珠樹訳、美術公論社、一九八八年、一二四頁。

(12)Paul Gauguin, Oviri: Ecrits d’un sauvage, Paris, 1974, p. 178. ゴーギャン『オヴィリ――一野蛮人の記憶』岡谷公二訳、みすず書房、一九八〇年、一八五頁。

(13)Ibid., p. 171. 同前、一七八頁。

(14)Paul Gauguin, Correspondance de Paul Gauguin, documents temoignages, Paris, 1984, p. 104. ポール・ゴーギャン『ゴーギャンの手紙』東珠樹訳、美術公論社、一九八八年、二一頁。

(15)Gauguin, Oviri, p. 162. ゴーギャン『オヴィリ』一六八頁。

(16)Ibid., p. 313. 同前、三三〇頁。

(17)Paul Gauguin, Lettres de Paul Gauguin a Georges-Daniel de Monfreid, Paris, 1918, p. 111. ポール・ゴーギャン『ゴーギャンの手紙』東珠樹訳、美術公論社、一九八八年、一九〇頁。

(18)Ibid., p. 217. 同前、二六七頁。

(19)Paul Gauguin, Letters to his Wife and Friends, London, 1946, p. 150. ポール・ゴーギャン『ゴーギャンの手紙』東珠樹訳、美術公論社、一九八八年、一四三頁。

(20)Ibid., p. 325. 同前、三一三頁。

(21)Ibid., pp. 193-194. 同前、二五六頁。

(22)Louis Aragon et Jean Cocteau, Entretiens sur le Musee de Dresde, Paris, 1957, p. 138. ジャン・コクトー/ルイ・アラゴン『美をめぐる対話』辻邦生訳、筑摩書房、一九九一年、一七七頁。

(23)William Innes Homer, Seurat and the Science of Painting, MIT Press, 1964, p. 292.

(24)Aaron Scharf, Art and Photography, London, 1968; Penguin Books, 1986, p. 362.

(25)Gauguin, Oviri, p. 174. ゴーギャン『オヴィリ』一八一頁。

(26)Ibid., p. 139. 同前、一四三頁。

(27)The Complete Letters of Vincent van Gogh: with Reproductions of All the Drawings in the Correspondence, Vol. 3, Greenwich, 1958, p. 46. 『ファン・ゴッホ書簡全集(5)』小林秀雄・瀧口修造・富永惣一監修、二見史郎・宇佐美英治・島本融・粟津則雄訳、みすず書房、一九七〇年、一四九二頁。

(28)Ibid., p. 69. 同前、一五一五頁。

(29)Ibid., p. 71. 同前、一五一七頁。

(30)Ibid., p. 71. 同前、一五一八頁。

(31)The Complete Letters of Vincent van Gogh: with Reproductions of All the Drawings in the Correspondence, Vol. 2, Greenwich, 1958, p. 458. 『ファン・ゴッホ書簡全集(4)』小林秀雄・瀧口修造・富永惣一監修、二見史郎・宇佐美英治・島本融・粟津則雄訳、みすず書房、一九七〇年、一二六〇頁。

(32)Ibid., pp. 458-459. 同前、一二六〇‐一二六一頁。

(33)The Complete Letters of Vincent van Gogh: with Reproductions of All the Drawings in the Correspondence, Vol. 3, Greenwich, 1958, p. 297. 『ファン・ゴッホ書簡全集(5)』小林秀雄・瀧口修造・富永惣一監修、二見史郎・宇佐美英治・島本融・粟津則雄訳、みすず書房、一九七〇年、一七六四頁。

(34)Ibid., p. 28. 同前、一四七三頁。

(35)The Complete Letters of Vincent van Gogh, Vol. 2, p. 590. 『ファン・ゴッホ書簡全集(4)』一四〇六頁。

(36)Ibid., p. 461. 同前、一二六三‐一二六四頁。

(37)Edger Wind, Art and Anarchy, London, 1963, pp. 76-77. エドガー・ウィント『芸術と狂気』高階秀爾訳、岩波書店、一九六五年、一八八頁。

(38)Ibid., p. 77. 同前、一八九頁。

(39)The Complete Letters of Vincent van Gogh, Vol. 2, p. 314. 『ファン・ゴッホ書簡全集(4)』一〇九八頁。

(40)The Complete Letters of Vincent van Gogh: with Reproductions of All the Drawings in the Correspondence, Vol. 1, Greenwich, 1958, p. 10. 『ファン・ゴッホ書簡全集(1)』小林秀雄・瀧口修造・富永惣一監修、二見史郎・宇佐美英治・島本融・粟津則雄訳、みすず書房、一九六九年、七四頁。

(41)Ibid., pp. 514-515. 『ファン・ゴッホ書簡全集(2)』六六九頁。

(42)Ibid., p. 518. 同前、六七三頁。

(43)Ibid., p. 486. 同前、六三五頁。

(44)Stelzer, Op. cit., p. 142. シュテルツァー、前掲書、一六六‐一六七頁。

(45)Ibid., p. 141. 同前、一六六頁。

(46)Homer, Op. cit., p. 292.

(47)Loc. cit.

(48)John Rewald, Georges Seurat, Paris, 1948, p. 125.

(49)Scharf, Op. cit., p. 362.

(50)Stelzer, Op. cit., p.142 . シュテルツァー、前掲書、一六七頁。

(51)Mayer Schapiro, “New light on Seurat,” Art News, LVII, No. 2, April, 1958, p. 24.

(52)Norma Broude, “New Light on Seurat’s ‘Dot’: Its Relation to Photo-Mechanical Color Printing in France in the 1880’s,” Art Bulletin, LVI, No. 4, December 1974, p. 581.

(53)Jean Renoir, Renoir, Paris, 1962, p. 172. ジャン・ルノワール『わが父ルノワール』粟津則雄訳、みすず書房、一九六四年、一六七頁。

(54)Scharf, Op. cit., p. 230.

(55)Stelzer, Op. cit., p. 116. シュテルツァー、前掲書、一三七頁。

(56)John Rewald, Post-Impressionism: from Van Gogh to Gauguin, New York, 1956, p. 422.

(57)Benjamin, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,” in Op. cit., p. 376. ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」前掲書、六一九頁。

【初出】本稿は、2010年7月18日に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された2010年度哲学若手研究者フォーラムで口頭発表した「抽象絵画と写真――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛りに」の内容の一部と、2019年3月16日に京都工芸繊維大学で開催された美学会西部会第322回研究発表会で口頭発表した「ポール・セザンヌと写真――一九世紀における絵画と写真の交流の一様相」の内容に基づき、2011年5月に『哲学の探究』第38号(哲学若手研究者フォーラム、2011年、67‐86頁)で論文発表した「抽象絵画と写真――ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念を手掛りに」の内容の一部と、2015年3月に『モノ学・感覚価値研究』第9号(京都大学こころの未来研究センター、2015年、18-26頁)で論文発表した「ポール・ゴーギャン、フィンセント・ファン・ゴッホ、ジョルジュ・スーラにおける写真の影響の比較研究」の内容を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに