なぜ、西洋美術において一九世紀後半以後、写実絵画は没落し、抽象絵画が新たな主流になったのだろうか?

この問題について、本章は近代技術による心性の変容という観点から概説する。

1 近代絵画の根本問題

一般的に、伝統的な西洋絵画の最も本質的な特徴は、ルネサンス的リアリズムである。これは、一五世紀前半にイタリアで開花した一点透視遠近法による、照明光における陰影法や明暗法に基づく個々の対象の立体感や対象相互の空間関係の合理化に、中世以来北方で発達していた細密描写による、対象の表面の反射光の調節を伴う迫真的な質感表現が加わり(1)、さらに同様の現実主義精神に基づく解剖学や物理学等の科学的知識が結合して誕生した、世界史上最も客観的再現性の高い写実画法である。

確かに、ルネサンス的リアリズムにおいても、ルネサンスとバロックの「視形式(2)」の違いを始め、それぞれの時代や社会の差異により、様式上の視覚効果に多少の相違は存在する。また、個々の作品においても、それぞれの表現ではほぼ必ず外界の客観的再現だけではなく内面の主観的改変も働いている。それでもなお、基本的にルネサンス期以来西洋の画家の念頭にあったものは、常にこのルネサンス的リアリズムを基礎として絵画を制作することであった(図1・図2)。

図1 マザッチオ《聖三位一体》1426-28年頃

図1 マザッチオ《聖三位一体》1426-28年頃

図2 レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》1495-98年

図2 レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》1495-98年

このルネサンス的リアリズムの発展に画材面で大きく貢献したのが、ほぼ同時期に発明された油彩画である。混色と重ね塗りにより、理論上どのような階調の色彩でも実現可能なこの画材は、画家の鋭敏な知覚に的確に対応し、対象の微妙な色調はもちろん、その微細な立体感、遠近感、陰影感、明暗感、質感、光沢感まで見事に画布に定着させた。その結果、卓越した技巧の画家が描く場合、手業の跡を残さずに仕上げられる画面はほとんど入念に磨き込まれた一枚の鏡面と化し、時には驚異的な迫真的錯視効果を幻出することもあった。「トロンプ・ルイユ(目をだます)」というだまし絵分野の成立は、この事情を明確に物語っている(図3)。

図3 ペレ・ボレル・デル・カソ《非難を逃れて》1874年

図3 ペレ・ボレル・デル・カソ《非難を逃れて》1874年

元々、太古より、対象を写実的に描写できる技能は、画家が画家であることの一つの自己証明であった。例えば、古代ローマのプリニウスが『博物誌』で伝える、目を欺く写実技量を競い合う古代ギリシャのゼウクシスとパラシオスの腕比べを筆頭に(3)、画家に対する素朴な写実信仰は古今東西枚挙に暇がない(4)。

その意味で、ルネサンス期以来約四五〇年間、非常に客観的再現性の高いルネサンス的リアリズムが、画家の腕前や作品の価値を測る基準とされ、改良と洗練の中で西洋美術の規範を構成したことは本来極めて自然で妥当であった。むしろ、なぜか古代ギリシャ以来二〇〇〇年以上も主流であったそうした絵画の迫真的写実性を尊ぶ志向が急速に失われ、逆にそれを流行遅れと見なすことがまるで審美的正義であるかのような言説が支配的になったことこそ、人類史上わずか一五〇年程前に突然に勃発した「近代絵画」という名の異常な美意識の革命に他ならない。

とはいえ、絵画の目的は多様であり、客観的再現性自体は必ずしも絶対的な必要条件ではない。また、一般に絵画表現では、現実主義的側面だけが重視され理想主義的側面が軽視されると、技術的には高度でも芸術的には底が浅くなる弊害もある。

それでもなお、現に模倣本能的にも願望充足的にも感性的・精神的快楽をもたらす以上、客観的再現性自体が一つの画趣として洋の東西や老若男女を問わず広く人々に愛好されることは人間として十分理に適っている。少なくとも、西洋美術では、一六四八年のフランス王立絵画彫刻アカデミーの創立以来、画家を職人から芸術家に公式に格上げするために、合理的で説得的なルネサンス的リアリズムが理論的にも実践的にもアカデミズムの正当で本道的な絵画技法として広く支持されたことには、やはり大いに必然性があったと言って良い。

周知のように、こうしたルネサンス的リアリズムは、一八六〇年代以降フランスでそれを重視しない印象派が台頭すると、次第に西洋絵画の主流から後退させられる(なお、図3は印象派の第一回展と同じ年に描かれている)。

また、一八八〇年代頃から二〇世紀初頭にかけて、後続のポスト印象派、フォーヴィズム、キュビズム等が、さらにルネサンス的リアリズムを軽視する抽象的造形表現を推進するとその退潮は一層加速される。

そして、一九一〇年代には、ルネサンス的リアリズムを無視した純粋抽象絵画が欧米各地で同時多発的に描かれ始める。やがて、これらの新しい芸術的「前衛(アヴァン・ギャルド)」が成功を収めるのに比例して、従来のルネサンス的リアリズムが急速に絵画表現の玉座から転落させられたことはよく知られている。

もちろん、ルネサンス的リアリズムが現在でもなお絵画技法の基礎であることは間違いない。今も昔も素直な素人ほど写実絵画を好むのは変わらないし、ルネサンス的リアリズムを身に付けていることがあらゆる絵画表現の技術的大前提とされていることは大多数の公立美術学校の入学試験に明らかである。しかし、現在、基本的にアートマーケットで天文学的な高額で売買されるのは写実絵画ではなく抽象化傾向の作品であり、ほとんど全ての近代美術史が印象派から純粋抽象絵画へと至る道筋を記述していることも事実である。

2 三つの先行解釈

この問題についての従来の有力な学説は、「純粋主義」「神秘主義」「反客観的再現主義」の三つに大別できる。

まず、純粋主義は、ハンス・ゼーデルマイヤーを筆頭に、一八世紀後半のフランス革命による旧体制の崩壊と、近代市民社会の成立におけるキリスト教的総合文化の衰退により、絵画が画題としての内容を失い、純粋に造形的な形式美が追求された結果、徐々に自由な抽象絵画が生じたとする学説である(5)。この立場には、現在の抽象化理論で世界的に最も有力なクレメント・グリーンバーグによる、絵画の自律化が進展し、その媒体的本質である平面性等が強調されたため、次第に形や色が客観的再現描写の機能から解放されたとする解釈も含む(6)。

次に、神秘主義は、ロバート・ローゼンブラムに代表される、同じく一八世紀後半のフランス革命前後の啓蒙主義的合理精神の隆盛によるキリスト教的中心理念の喪失により、形而下の現象界の背後にある形而上的な汎神性との直接的交感が希求され、目に見える具象的物質世界ではなく目に見えない抽象的精神世界が探究された結果、徐々に非対象的な抽象絵画が生まれたとする学説である(7)。この立場には、ヴィルヘルム・ヴォリンガーを典型とする、混沌的で疎外的な外的環境に対する非親和を、超越的・絶対的な永遠性の直観を通じて克服しようとする抽象衝動が、次第に純粋で非具象的な抽象的造形表現を創出したとする解釈も含む(8)。

そして、反客観的再現主義は、ジョン・リウォルドが示唆する、一九世紀のアカデミズムにおける技術的達成度の偏重により、芸術的創造性が抑圧され、自由で個性的な主観的独創性が渇望された結果、徐々に外界の客観的再現描写には依存しない脱束縛的な抽象絵画が誕生したとする解釈である(9)。この立場には、エルンスト・ゴンブリッチが権威付ける、一九世紀前半の写真の発明により、客観的再現性において写真に劣る絵画は、次第に写真では表現できない絵画独自の抽象的造形表現を創出したとする解釈も含む(10)。

これらは、それぞれ十分に説得力のある学説であり、確かにそれを支持する画家自身の発言や、そうした解釈に該当する作例も存在する。しかし、一例を挙げるだけでもその普遍妥当性に不備があるのは明らかである。

まず、純粋主義は、グリーンバーグ流のフォーマリズムの弱点としてシュルレアリズムを正当に評価できない上に、大まかな抽象化傾向を説明できるだけで個別の具体的な作品分析にはほとんど役に立たない(実は、グリーンバーグの代表論文「モダニズムの絵画」には図版が一枚もない!)。

また、神秘主義には、絵画における神聖性は例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》のように具象絵画でも表現されうるのではないかという反論がある。さらに、ローゼンブラム自身が認めているように、この解釈が妥当するのは北方ロマン主義の伝統だけで、必ずしも二〇世紀美術の全てに妥当する訳ではない。

そして、反客観的再現主義には、例えばジャック=ルイ・ダヴィッドの《アルプスを越えるナポレオン》(図4)がそうであるように、元々従来のルネサンス的リアリズムも決して客観的再現性のみを目指していた訳ではなく、写真では表現できない個性的な主観的改変性も追求していたのではないかという疑問がある。実際に、この作品におけるナポレオンと馬の姿勢は肉体的・物理的に不可能であり、そもそもナポレオンがアルプスを越える時に乗っていたのは馬ではなくロバである。そうである以上、絵画が写真の発明前から写真では表現できない世界を表現していたことは確かであり、本来ルネサンス的リアリズムに基づく写実絵画は写真の発明により否定されるべきとは誰にも言えないはずである。

図4 ジャック=ルイ・ダヴィッド《アルプスを越えるナポレオン》1802年

つまり、論理上、これらの学説はいずれも近代西洋絵画における抽象化傾向の説明としては大きな問題点を抱えており、単一では必ずしも十全な解答とは言い難い。また、たとえ三つを総合したとしても、なぜ近代西洋絵画における抽象化傾向とその評価が絶対的で不可逆的であるのか――言い換えれば、なぜルネサンス的リアリズムに基づく写実絵画の価値は相対的にではなく絶対的に下落したのか――を説明できない。ここで取り上げるべきは、本来素朴に肯定されるはずの写実絵画が写実的であるというだけで時代遅れとして否定される絶対的理由は何かという問題である。おそらく、近代西洋絵画における抽象化傾向の要因は複合的であり、しかもこれまでまだ十分に研究されずに看過されてきた領域があるのである。

この観点から、本書は実際に数多くの同時代証言や具体的作例に基づき、これらの学説を排他的に否定するのではなく新たに補足する別の学説を提示する。それは、「近代技術による心性(メンタリティ)の変容」である。

すなわち、一九世紀以降、蒸気機関を筆頭に次々と発明され日常的に普及する各種の「近代技術」が、徐々に「有機的自然の限界からの解放(11)」を実現する結果、人間本来の自然な知覚・視覚・意識等の心性では把握できない新しい抽象的・脱自然的な現実感が発生し、それにより従来の具象的・自然主義的なルネサンス的リアリズムはその効力を減退したとする解釈である。そして、その近代的な抽象的・脱自然的な現実感への対応として、次第に近代絵画における抽象化傾向・脱自然主義もまたもたらされたと指摘できる。

基本的に、人間の知覚能力は生まれつき生存のために外界を具象的に捉えるようにできている。これに対し、科学技術の発達が日常的に天然的自然を逸脱すれば、人間の生来的に自然な知覚能力では捉えられない新しい非具象的なリアリティが常態化し、やむなく世界の把握の仕方も変化するのは理の当然である。

正に、これこそが結果的にルネサンス的リアリズムから近代的抽象主義への主流転換を不可逆的に促進した根本要因と考えられる。もしそうであるならば、テクノロジーによる心性の変容の造形的反映という観点から、近代西洋絵画史を一貫的に再構成することも可能なはずである。

疾走する汽車や自動車から見れば風景は変貌し、上昇する飛行機から眺めれば地表は模様化し、電信は世界中のどことでも交信でき、写真は世界中をどこでも切り取って所有でき、ガラス建築は屋内外を透明化し、X線は物質を透視し、蠟燭ではなく電気照明の下で眺めれば夜の世界は全く異なる明るさで見えてくる。人類史上、近代において初めて成立したそうした日常生活上の大変化が――次々に続く技術革新と社会実装のためにその驚きはすぐに陳腐化し自明化していくとしても――その時々になぜ同時代の感受性の鋭敏な画家の絵画に反映しないことがあるだろうか?

それでは、次にこの学説の導入として、移動機械による「知覚」「視覚」「時空間意識」の変容を順番に分析していこう。

3 印象派と大都市群集

まず、移動機械による知覚の変容の最も代表的な例は、一九世紀中期以後に発達する大都市群集である。

大都市群集の成立背景には、まず人間を広範囲から高速かつ大量に循環させ、移動における「有機的自然の限界からの解放」を社会全体に浸透させる、同時代の蒸気鉄道の発達がある。そして、この脱自然的な大都市群集による知覚の変容を造形化したのが、印象派である。

例えば、ゲオルク・ジンメルは「大都市と精神生活」(一九〇三年)で、「大都市的な個性の様式を生じさせる心理学的基礎」は「神経生活の昂揚」であり、これは「外的及び内的な印象の急速で間断なき変化から生じる」と述べている。

つまり、「大都市」の「街路上のあらゆる往来」は、「私達に要求する意識量」において「小都市や田舎の生活」とは「深い対立」を生み出す。その結果、大都市生活では「神経刺激」が増大し、その「新しい刺激に適切な活力で反応できない無能力」による「怠慢」が生じ、冷やかな「疎遠」的態度が一般化する。ところが、この「疎遠」的態度が日常化すると、大都市生活者には「他の状況では全く類比のないある種の一定の個人的自由」が付与される(12)。

事実、大勢が足早かつ無関心に行き交う大都市群集では、歩行者は対向者の目を見つめても、相手と親密で持続的な相互交流を経験することはない。すなわち、大都市群集では、通行人相互の関係は極めて瞬時的で表面的になる。

シャルル・ボードレールが『悪の華(第二版)』(一八六一年)で詠うように、今一瞬まなざしを交わした魅力的な「通りすがりの女」とはもう二度と会うことはないだろう(13)。「世界を見ながら、世界の中心に居ながら、世界から隠れたままでい」る「莫大な悦楽」の中で、観者は「意識を備えた万華鏡」と化す(14)。

このように、歩行者相互の関係が流動的になり、個々の通行人が単なる束の間の視覚印象に過ぎなくなると、観者には、やがて視野に入る膨大な目まぐるしい視覚印象全てと同時に向き合う新しい知覚が生じる。この具象的奥行の減少した動態的・疎外的・平面的・一望的知覚を、ヴォルフガング・シヴェルブシュは「パノラマ的知覚(15)」と呼ぶ。そして、この近代的な大都市群集的知覚を絵画的に描出する画法こそ、正に個々の点描から画面全体を構成する印象派の斑点描法である。

例えば、ヴァルター・ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、印象派と大都市群集について次のように説いている。

多分、躍動する群集という日常風景は、かつては珍しい奇観であり、目はまずそれに適応しなければならなかった。これが一つの推測として認められるならば、次の推定も不可能ではない。つまり、この課題を克服した後の目には、自分が新たに獲得した能力を確かめる機会は歓迎されないものではないだろう。そうであれば、色斑の騒乱で画面を作り出す印象派の絵画手法は、大都市住民の目に親しくなった経験の一つの反映であろう(16)。

実際に、クロード・モネの《カピュシーヌ大通り》(一八七三年)(図5)を始め、印象派の画家達は大都市群集を斑点描法で多数描いている。また、《テアトル・フランセ広場とオペラ大通り、冬、陽光の効果》(一八九八年)(図6)を制作したカミーユ・ピサロは、一八九七年一二月一五日付息子リュシアン宛書簡 で、大都市群集を次のように賛美している。

非常に美しいので描いている! これは多分従来の美の考え方とは異なるが、私はこのパリの街路を描くことに魅了されている。この街路を、人々は醜いと言うのが習慣だが、しかしとても銀色に輝き、光と活気に溢れている(17)。

そうであれば、もし印象派の画家達が斑点描法を用いる場合、その視覚と画法はたとえ田園の牧歌的な自然風景を描く場合でさえ既に都会的かつ近代的に洗練されていることに注意したい。いずれにしても、印象派は、たとえ当初どれだけ批判されても大都市群集的知覚が一般化するにつれていずれ人々からその絶対的現実感を支持されるだろう。

図5 クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873年

図5 クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873年

図6 カミーユ・ピサロ《テアトル・フランセ広場とオペラ大通り、冬、陽光の効果》1898年

図6 カミーユ・ピサロ《テアトル・フランセ広場とオペラ大通り、冬、陽光の効果》1898年

4 セザンヌと蒸気鉄道

次に、移動機械による視覚の変容の最も典型的な例は、同じく一九世紀中期以降に発展する蒸気鉄道である。

ヴォルフガング・シヴェルブシュが『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で論じるように(18)、蒸気鉄道の車窓風景では、機械的加速により知覚刺激が増加し、大都市群集と共通する「パノラマ的知覚」が発生すると共に、さらに様々な視覚的変化が加わる。この脱自然的な蒸気鉄道による視覚の変容を形象化したのが、ポスト印象派のポール・セザンヌと考えられる。

シヴェルブシュによれば、蒸気鉄道の構成要素である車輪線路と蒸気機関は、その「機械のアンサンブル」により「有機的自然の限界からの解放」を一層促進する。つまり、蒸気鉄道は、車輪線路により接地面の摩擦と地形の不均一性を征服し、蒸気機関により出力の不規則性と速力の天然的上限を克服する。その結果、蒸気鉄道では、純粋に幾何学的な直進的直線性と、圧倒的に人工的な規則的高速性が達成される。

この脱自然的な移動機械による高速直線運動は、乗客の視点を常に移動させ、車窓の風景を霞ませ変形させる。また、車窓では対象は遠景にあるほど視野中央に長く留まり、近景にあるほど視野外に素早く飛び去る。さらに、逆走する風景は水平方向に残像現象を生じ、機械的加速につれて前景を失い奥行も喪失する。そして、車輪線路と蒸気機関の抽象運動は共に視覚を純化し、世界から心身共に疎外される乗客には傍観者的感受性が胚胎する。

こうした、「視点の複数化」「対象の歪曲化」「構図の集中化」「筆致の近粗化」「運筆の水平化」「前景の消失化」「画像の平面化」「形態の抽象化」「色彩の純粋化」「共感の希薄化」を絵画化したのが、正にセザンヌの多彩で独創的な造形表現と察せられる。

事実、セザンヌは、《ボニエールの船着場》(一八六六年夏)等で、画業の非常に早い時期から鉄道駅、電柱と電線、切通し、信号機、線路、鉄道橋、汽車等の蒸気鉄道に関する様々な画題を数多く実写している。

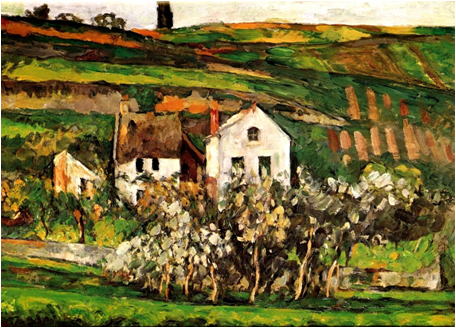

そして、セザンヌは、徐々に鉄道画題を外から描くのではなく、《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(一八七三‐七四年)(図7)等で、より内から把えた蒸気鉄道による視覚の変容自体を一種の「感覚」として絵画上に「実現」しようとしたのだと解釈できる。

実際に、セザンヌは一八七八年四月一四日付エミール・ゾラ宛書簡で、蒸気鉄道の車窓風景を次のように讃美している。

蒸気鉄道でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユに聳える岩山だ。僕は、「何と美しいモティーフだろう」と言った(19)。

そうであれば、ポスト印象派のセザンヌが、大都市群集による知覚の変容を具体化する印象派から、次第に蒸気鉄道による視覚の変容を具現化する独自の抽象的造形表現に移行したと考えることは決して不自然ではない。いずれにしても、セザンヌは、たとえ当初どれだけ非難されても鉄道乗車視覚が普通化するにつれてやがて人々からその絶対的現実感を肯定されるだろう。

なお、セザンヌと直接交流のあった印象派のエドガー・ドガも、一八九二年九月に疾走する鉄道列車から眺めた風景に触発されて大量の風景画を制作している(図8)。そうである以上、セザンヌに鉄道乗車視覚の影響した可能性は全くないと強弁する方がどこか不自然で欺瞞的だろう。

図7 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年

図7 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年

図8 エドガー・ドガ《風景》1892年

図8 エドガー・ドガ《風景》1892年

5 フォーヴィズムと自動車

さらに、こうした移動機械による視覚の変容は、一九世紀後期以後、ゴムタイヤ・舗装道路と内燃機関により移動的自由度を増し、「有機的自然の限界からの解放」をさらに推進する自動車により、一層人々の内面に定着する。

事実、疾走する自動車の運転席から見ると、フロントガラスに映る対象は、触覚性が減退し視覚性が突出すると共に、もはや静止的な具象性を留めず色も形も強烈に激動化する。また、その視覚の様態も、蒸気鉄道の乗客があくまでも並行的・受動的であるのに対し、自動車の運転手は基本的に突進的・能動的である。この脱自然的な自動車による視覚の変容を表象化したのが、フォーヴィズムと推測できる。

実際に、《フロント・ガラス》(一九一七年)や《アンティーブ、自動車の中から見た風景》(一九二五年)(図9)等で、自動車の運転席から見た風景画を多数連作したアンリ・マティスは、一九四五年の対談で、自動車について次のように言及している。

自動車では、時速五キロメートルを超すべきではないでしょう。さもなくば、もはや木々を〔手で触る身振りをして〕感じられない(20)。

図9 アンリ・マティス《アンティーブ、自動車の中から見た風景》1925年

また、《モルターニュの道》(一九五三年)(図10)等で、スピード狂が眺めたような風景画を大量に描いたモーリス・ド・ヴラマンクは、『危険な曲り角』(一九二九年)で、自動車について次のように記述している。

ヘッドライトが道路を探っていた。その二本の長く明るい絵筆は、滑らかに動き回り、地面の蛇行や起伏をなぞっていた。八気筒の鼓動は、震動はほとんど余り気にならず、一律で、優しく、静かであった。木々は、自動車の前に身投げせんばかりに見え、通過の際には風の流れで軽い摩擦音を立てていた。レーシングカーは、時速一一〇キロメートルで突進していた。ヘッドライトに照射されたウサギ達の目は、闇を漕ぐ旧式自転車の灯火のようだった。道路は、今や一本の長大な白帯に、今や一匹の黒蛇と化し、無限に続いていく。それは、自動車のボンネットに貪り喰われたかと思うと、突然背後に出現する(21)。

図10 モーリス・ド・ヴラマンク《モルターニュの道》1953年

フォーヴィズムの様式的特徴である、「彩色の主観化」「素描の主観化」や「色彩の純粋化」「形態の抽象化」、また「彩色の過激化」「素描の過激化」は、正にこうした脱自然的な自動車乗車視覚の反映と推察できる。また、マティスやヴラマンクがセザンヌに強い関心を示していることにも、脱自然的感受性の連続的親和性を観取できる。

いずれにしても、フォーヴィズムは、たとえ当初どれだけ仰天されても、自動車乗車視覚が通常化するにつれてきっと人々からその絶対的現実感を評価されるだろう。

6 近代絵画と飛行機

これに加えて、二〇世紀前期以降、機翼と内燃機関により文字通り人間を大地から離陸させ、「有機的自然の限界からの解放」を一層増進する飛行機は、人々に未知の飛翔体験や上空俯瞰を招来する。そして、高速飛行による解放的な「視覚の純粋化」や、高度上昇による遠隔的な「地表の抽象化」は、対象把握の単純化をより一層展開させる(図11)。

実際に、《イカロス》(一九四三年)(図12)等で、飛行に関する主題を繰り返し作品化したマティスは、『ジャズ』(一九四七年)で、飛行機について次のように描述している。

飛行機によるパリからロンドンへの簡単な旅行は、私達の想像力では予期しえなかった世界を開示してくれる。この新しい状況の感情は、私達を魅了すると同時に、今いるこの魅力的な環境が存在するにもかかわらず、見下ろす雲海の切れ間を通して下方に見えるあの地上で、自分達を悩ませ続けた不安や憂鬱を想起させて、私達を当惑させる。だから、私達は歩行者としての普通の状態に戻っても、もはや自分達に圧し掛かる曇天の重みを感じないだろう。なぜなら、私達はその容易に突き抜けられる天井の背後に、自分達にこれほど自由な瞬間を感じさせる無限な空間の知覚と同じく、燦々たる太陽が存在していることを思い出すだろうからである(22)。

こうした脱自然的な飛行機による視覚の変容も、抽象絵画の先駆者達に様々な影響を与えている。

図11 カジミール・マレーヴィチ《飛翔する飛行機》1914年

図12 アンリ・マティス《イカロス(ジャズ)》1943年

7 「象徴形式」としてのキュビズム

そして、移動機械による時空間意識の変容の最も顕著な例は、それらの一九世紀中期以後の鉄道・自動車・飛行機等による物理的・心理的な時間意識と空間意識の変化である。この新しい時空間意識の変容を象形化したのが、キュビズムと推定できる。

事実、移動機械は、その脱自然的な高速物品運送により「有機的自然の限界からの解放」を強力に遂行する。つまり、まずその機械的直行性は様々な天然の地形的抵抗を解消し、本来的な空間距離を交通機関の搭乗時間に還元する。また、その機械的高速性は、移動に関わる客観的・計測的な時間を大幅に節約し、主観的・実感的な空間の遠近感を飛躍的に縮小する。さらに、移動機械は、観念的に、本来遠く離れた無数の空間的遠隔地を時間的隣接地と感受させることで、従来の自然な一点透視遠近法的世界観を崩壊させる。

その結果、人々の脳裏には、あらゆる個別的な場所がまるで同一平面上に一覧的かつモザイク状に並置されるような新しい世界観が登場する。この脱自然的な観念上のパノラマ的知覚を、従来の一点透視遠近法的世界観に対し、世界同時性的世界観と呼称できる。

こうした移動機械による時空間意識の変容は、同じく一九世紀中期以降普及する、各種の新しい伝達機械や記録機械でも同様に成立する。

つまり、電信は時間と空間を短縮し、電話は時間と空間を縮減し、無線は時間と空間を省略し、ラジオは時間と空間を超越し、X線は時間と空間を透過し、写真は時間と空間を収集し、映画は時間と空間を編集し、蓄音機は時間と空間を再生する。なお、これらを紙面製作に利用する新聞も、時間と空間を一覧化する。

その結果、やはりこうした伝達機械や記録機械でも、その脱自然的な高速情報伝達により「有機的自然の限界からの解放」が一層増強され、観念的に、本来異なる領域に位置する全ての独立的空間は必要な本性的時間を無視して接近させられ、単一平面上で総覧的かつ切子細工状に接合されることになる。

そして、こうした近代技術による時空間意識の変容を象徴化したのが、正に一点透視遠近法を分解し、正面と側面を同時に総合するキュビズムや、本来全く異質な諸要素を同一平面上に並置するコラージュと理解できる(図13)。

実際に、《アヴィニョンの娘達》(一九〇七年)を描きキュビズムを創始したパブロ・ピカソは、一九三五年の声明で、キュビズムについて次のように説明している。

絵画は、生物のように命を生き、私達が日々の生活から受ける変化を被る。これは、全く自然である。なぜなら、絵画はそれを見る人間を通じてのみ生きるからである。〔…〕私達がキュビズムを発明した時、キュビズムを発明しようなどという意図は全くなかった。私達は、ただ単に自分達の内にあるものを表現したかったのである(23)。

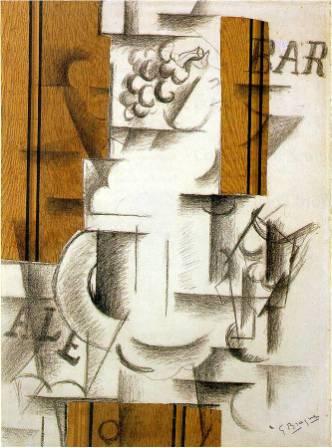

また、《グラス・水差し・新聞》(一九一四年)(図14)等を制作し、ピカソと共にキュビズムやコラージュを推し進めたジョルジュ・ブラックは、一九五四年の対談で、キュビズムについて次のように解説している。

私を大いに惹き付けたこと――キュビズムの主要な方針でもあったのだが――それは、自分が感受した新しい空間の具体化だった(24)。

図13 パブロ・ピカソ《籐椅子のある静物》1912年

図14 ジョルジュ・ブラック《グラス・水差し・新聞》1914年

エルンスト・カッシーラーの『象徴形式の哲学』(一九二三‐二九年)を受けて(25)、エルヴィン・パノフスキーが「『象徴形式』としての遠近法」(一九二四‐二五年)で示唆するように(26)、もし一点透視遠近法がルネサンス的合理主義精神の象徴形式であるならば、正にキュビズムこそは近代技術主義精神の象徴形式である。そして、ピカソやブラックにやはりセザンヌの影響が大きいことにも、脱自然的感受性の継承的類縁性を看取できる。

いずれにしても、キュビズムは、たとえ当初どれだけ拒否されても、各種の近代技術、つまり鉄道・自動車・飛行機等の移動機械や、電信・電話・無線・ラジオ・X線・写真・映画・蓄音機等の伝達機械や記録機械による、脱自然的な時空間意識が常態化するにつれて必ず人々からその絶対的現実感を賞賛されるだろう。

この他、「有機的自然の限界からの解放」をもたらす「近代技術」については、ガラス建築、ガス灯、電灯、写真などが挙げられるが、それらが近代絵画に与えた影響については後述する。

8 近代絵画と近代技術

ジョルジュ・フリードマンが『人間と技術についての七つの研究』(一九六六年)等で定義する有名な時代区分に、産業革命以前を指す「自然的環境(ル・ミリュー・ナチュレル)」と、以後を示す「技術的環境(ル・ミリュー・テクニック)」がある(27)。

要約すれば、「自然的環境」を特徴付けるのは自然である。つまり、動力は全て人・畜・水・風等の天然自然力に依存し、用いられる技術はあくまでも熟練的手作業の延長としての道具である。生活や労働のリズムは、外的自然としての時季的推移や、内的自然としての生命的情動により形成される。人間と世界の関係は、肉体を通じて直接的で現存的であり、意識集中と五感全体による濃密で持続的な共感的相互交流が行われる。

これに対し、「技術的環境」を特徴付けるのは人工である。つまり、動力には蒸気・内燃・電気等の脱天然エネルギーが多用され、駆使される技術はもはや人間から独立した強力で無機質な機械である。人間や社会を支配するのは硬直した機械のリズムであり、内外の柔軟な自然のリズムは解消される。人間と世界の関係は、機械を介して間接的で疎外的になり、本能は衰退すると共に、以前とは異質な新しい反応様式と表象体系が再編される。

なお、フリードマンは、「自然的環境」もまたある意味で技術的環境であるが、技術の量的増加が質的変化を生み「技術的環境」が発生すると主張している。しかし、こうした曖昧な概念分節では、彼自身が強調するこの環境変化の画期的革命性を明確に定義できない。

そこで、ここでは「近代技術」の特性を、従来の「技術」とは質的に全く異なる「有機的自然の限界からの解放」と特徴付けたヴェルナー・ゾンバルトを引用し、より正確に改めてこの「技術的環境」を、人間が「近代技術」を介し「有機的自然の限界からの解放」を生起させた環境、すなわち「近代技術的環境(ル・ミリュー・テクニック・モデルヌ)」と再定義したい。

近代絵画の根本問題を考察する際に、この二つの環境分類が重要なのは、丁度この「自然的環境」と「近代技術的環境」の対比が「ルネサンス的リアリズム」と「近代的抽象主義」の対照に呼応するからである。

つまり、ルネサンス的リアリズムは、自然的環境を必須的前提として成立する絵画技法である。なぜなら、その特質である緻密で具象的な再現描写には、対象との密接で没入的な意識集中と五感全体による、自然で有機的な直接的相互関与が経験上不可欠だからである。

これに対し、近代的抽象主義は、近代技術的環境が勃興すれば不可避的に到来せざるをえない。なぜなら、人間と世界の関係に脱自然的・非有機的な移動機械・伝達機械・記録機械等が介入し、対象との関係が刹那的で捨象的になれば、もはや対象を直接的・静態的・三次元的・具象的に把握することはできず、どうしても間接的・動態的・二次元的・抽象的に把捉せざるをえないからである(なお、ここで言う「静態的」「動態的」の区別は、人間の生来の肉体の知覚能力の一般的限界を想定している)。

端的に言えば、正に近代技術により「有機的自然の限界からの解放」が実現される時に、近代絵画における抽象主義もまた約束されるのである。

なお、この過程は、ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を援用すれば、近代技術により意識の持続的集中を伴う「アウラ的知覚」が衰退し「アウラの凋落」が発生する際に、それを象徴的に反映して瀰漫するのが近代絵画における抽象化であると換言できる。次章からは、この過程を順次詳細に分析していこう。

もちろん、自然的環境が近代技術的環境の内在的基層である限り、ルネサンス的リアリズムの有効性が完全に喪失されることはない。しかし、近代技術的環境が続々に新しい近代的・脱自然的な現実感を恒常化する以上、それに即応できないルネサンス的リアリズムの権威が失墜し、それに対応する新しい近代的・脱自然主義的な抽象的造形表現が新たな芸術上の絶対的普遍性の体現として賞揚されることは極めて必然的である。

これに関連して、ジョルジュ・フリードマンの盟友ピエール・フランカステルは『一九・二〇世紀における芸術と技術』(一九五六年)で、近代絵画と近代技術について次のように要約している。

これまでは、造形は常に静穏から創造された。しかし、今後は造形は運動からもまた誕生する。だから、必然的に今後は、自然的あるいは芸術や技術が作り出す構成原理に見出されるものは、もはや均衡ではない。ダイナミック感が、私達の時代の黄金法則である。全てが、回転し、流動し、変容する。対象や造形はもちろん、社会も同様である。均衡は、もはや不動の中にではなく、運動の中にある。私達は、運動に対する直接的で内的な経験を持つ。私達が、世界を駆け巡ったり、発電機や物体を破壊する機械を見る時はもちろん、映画を見る時も同様である。芸術が、人間が外的世界で所有するこの新しい経験を適切な方法で表現するに至ることは、宿命だったのである(28)。

以上のように、近代技術は「有機的自然の限界からの解放」を生む。そして、人間の知覚・視覚・時空間意識等の心性を様々に変容する。

そうした近代技術による心性の変容は、本来自然的存在である人間には極めて異質で不調和である。人間は、この矛盾を克服し、外界と内面を調整し、認識と行為を調和させ、環境への順応を達成するために、旧来の象徴体系を変革し、新たな象徴体系を創造せねばならない。

近代技術による「有機的自然の限界からの解放」は、近代絵画においてルネサンス的リアリズムを没落させ、抽象絵画を興隆させる。そうした近代絵画における抽象化傾向は、たとえ当初どれだけ拒絶されても、進展する近代技術による心性の変容への適切な応答である限り早晩必ずその絶対的現実感を絶賛されるだろう。

近代技術的環境における美術では、先鋭的な近代的・脱自然的な現実感にいち早く適応する芸術的「前衛」としての新たな抽象的造形表現だけが、象徴形式としての有効的強度を誇示しうる。ここにこそ、近代絵画を特徴付ける自然主義的写実表現の蔑視という「異常」な美意識の革命と、新しい抽象的造形表現にのみ価値を見出す進歩主義信仰が確立する必然性がある。

芸術上の「近代主義(モダニズム)」については、様々な解釈がありうる。本書は、そうした解釈の一つとして、造形的「近代化(モダニゼーション)」を、近代技術がもたらす「有機的自然の限界からの解放」に照応する近代絵画における抽象化と定義したい。

【註】引用は全て、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)Ernst H. Gombrich, The Heritage of Apelles, Oxford, 1976.

(2)Heinrich Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, München, 1915. 邦訳、ハインリヒ・ヴェルフリン『美術史の基礎概念――近世美術における様式発展の問題』海津忠雄訳、慶應義塾大学出版会、二〇〇〇年。

(3)Pliny, Natural History IX, Books XXXIII-XXXV, Cambridge: Harvard University Press, 1952; Reprinted 1984, pp. 309-311. 邦訳、『プリニウスの博物誌(Ⅲ)』中野定雄・中野里美・中野美代訳、雄山閣出版、一九八六年、一四二一頁。

(4)Ernst Kris/Otto Kruz, Die Legende vom Künstler: Ein geschichtlicher Versuch, Wien, 1934. 邦訳、エルンスト・クリス/オットー・クルツ『芸術家伝説』大西広・越川倫明・児島薫・村上博哉訳、ぺりかん社、一九八九年。

(5)Hans Sedlmayr, Die Revolution der modernen Kunst, Hamburg, 1955. 邦訳、ハンス・ゼーデルマイヤ『近代芸術の革命』石川公一訳、美術出版社、一九六二年等。

(6)Clement Greenberg, “Modernist Painting” (1960), in John O’Brian (ed.), The Collected Essays and Criticism: Modernism with a Vengeance 1957-1969, IV, Chicago: The University of Chicago Press, 1993. 邦訳、クレメント・グリーンバーグ「モダニズムの絵画」藤枝晃雄・川田都樹子訳、『批評空間 臨時増刊:モダニズムのハード・コア』太田出版、一九九五年等。

(7)Robert Rosenblum, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko, New York, 1975. 邦訳、ロバート・ローゼンブラム『近代絵画と北方ロマン主義の伝統――フリードリヒからロスコへ』神林恒道・出川哲朗訳、岩崎美術社、一九八八年等。

(8)Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, München, 1908. 邦訳、ヴォリンゲル『抽象と感情移入』草薙正夫訳、岩波書店(岩波文庫)、一九五三年等。

(9)John Rewald, The History of Impressionism, New York: The Museum of Modern Art, 1946; 4th revised edition, 1973. 邦訳、ジョン・リウォルド『印象派の歴史』三浦篤・坂上桂子訳、角川学芸出版、二〇〇四年等。

(10)Ernst H. Gombrich, The Story of Art, London, 1950; 15th enlarged and revised edition, 1989. 邦訳、エルンスト・ゴンブリッチ『〈改訂新版〉美術の歩み(上・下)』友部直訳、美術出版社、一九八三年等。

(11)Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(12)Georg Simmel, “Die Großstädte und das Geistesleben” (1903), in Brücke und Tür, Stuttgart, 1957. 邦訳、ゲオルク・ジンメル「大都市と精神生活」居安正訳、『橋と扉』酒田健一・熊沢義宣・杉野正・居安正訳、白水社、一九九八年。

(13)Charles Baudelaire, “Les Fleurs du mal” (1861), in Œuvres complètes, I, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1975, pp. 92-93. 邦訳、シャルル・ボードレール「悪の華(再版)」福永武彦訳、『ボードレール全集(Ⅰ)』福永武彦編、人文書院、一九六三年、一九〇‐一九一頁。

(14)Charles Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne” (1863), in Œuvres complètes, II, Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1976, pp. 691-692. 邦訳、シャルル・ボードレール「現代生活の画家」高階秀爾訳、『ボードレール全集(Ⅳ)』福永武彦編、人文書院、一九六四年、三〇二頁。

(15)Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977; Frankfurt am Main, 2000, p. 34. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年、四七頁。

(16)Walter Benjamin, “Über einige Motive bei Baudelaire” (1939), in Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, p. 628. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四八四頁。

(17)Camille Pissarro, Lettres à son fils Lucien, présentées avec l’assistance de Lucien Pissarro par John Rewald, Paris, 1950, p. 442.

(18)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, München, 1977.

(19)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 165. 邦訳、ジョン・リウォルド編『セザンヌの手紙』池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、一二二頁。

(20)Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 306. 邦訳、マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、一九七八年、三六八頁。

(21)Maurice de Vlaminck, Tournant dangereux: souvenirs de ma vie, Paris, 1929, p. 262. 邦訳、ヴラマンク『危ない曲り角』税所篤二訳、東京建設社、一九三一年、二七八頁。

(22)Matisse, Écrits et propos sur l’art, p. 236. 邦訳、マティス『画家のノート』二七九‐二八〇頁。

(23)Alfred H. Barr, Jr., Picasso: Fifty Years of His Art, New York: The Museum of Modern Art, 1946, pp. 272-273. 邦訳、アルフレッド・H・バー・ジュニアー『ピカソ芸術の五十年』植村鷹千代訳、創元社、一九五二年、二一四‐二一六頁。

(24)Dora Vallier, “Braque, la peinture et nous,” Cahiers d’Art, octobre 1954, p. 16.

(25)Ernst Cassirer, Die Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin, 1923-29. 邦訳、カッシーラー『シンボル形式の哲学(一~四)』生松敬三・木田元訳、岩波書店(岩波文庫)、一九八九‐九七年。

(26)Erwin Panofsky, “Die Perspektive als ‘symbolische Form’,” Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924-25. 邦訳、エルウィン・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元・川戸れい子・上村清雄訳、哲学書房、一九九三年。

(27)Georges Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, Paris, 1966. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒雄訳、サイマル出版会、一九七三年。

(28)Pierre Francastel, Art et technique aux XIXe-XXe siècles, Paris, 1956, p. 211. 邦訳、ピエール・フランカステル『近代芸術と技術』近藤昭訳、平凡社、一九七一年、二九八頁。

【初出】本稿は、2010年6月26日に東京学芸大学で開催された形の科学会第69回シンポジウムで口頭発表し、2010年11月に『形の科学会誌』第25巻第2号(形の科学会、2010年、117‐126頁)で論文発表した、「近代絵画と近代技術――近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに