ガラス建築は、近代絵画にどのような影響を与えたのだろうか? この問題について、本章は近代技術による心性の変容という観点から、特に印象派について考察する。

1 ガラス建築について(1)

一八世紀以後の科学技術の向上は、建築技術においても「近代技術」の特徴である「有機的自然の限界からの解放(1)」を生む。つまり、従来の天然の木材や石材による「建築」とは質的に異なる、脱自然的で機械工業的な「近代建築」が次々に登場する。その原型が、一九世紀に誕生する「ガラス建築」である。

ここで言うガラス建築は、柱や梁に鉄材を用い、壁面や天井にガラス材を多用する建築を指す。ジークフリート・ギーディオンの『空間・時間・建築』(一九四一年)によれば、「鉄とガラスは、その結合により一九世紀建築に新しい解決をもたらした二つの材料である(2)」。

事実、一八世紀から一九世紀にかけて、冶金技術の発達は、蒸気機関の発展と併せて、強度の高い鉄の速やかな大量生産を可能にする。また、ガラス技術の進展も、板ガラスの透明化・大型化と共に速やかな量産化を実現する(3)。

こうした状況を受けて、マルセリン・ジョバールは「未来の建築」(一八四九年)で、「新しい建築は、鉄による建築である。建築の革命は、常に社会の革命に随行する(4)」と宣している。

また、テオフィル・ゴーティエは一八五〇年に『ラ・プレス』紙で、「近年生まれた工業が創造する新しい方法が利用される正にその瞬間に、人類は自らの時代の中から全く新しい建築を創出するだろう(5)」と予言している。

これに関連して、ヴァルター・ベンヤミンは「パリ――一九世紀の首都」(一九三五年)で、ガラス建築の導入過程について、当初は「鉄は住宅建築には好まれず、パサージュや博覧会場や鉄道駅等の通過的な目的のための建築に利用される。同時に、建築におけるガラスの適用範囲が広がる(6)」と分析している。

まず、ガラス建築の初期形態として、一八二〇年代から三〇年代に流行するパサージュでは、建物と建物の間の街路に鉄骨のガラス天井が架けられる。そのため、街路は屋外であると同時に屋内にもなり、この外部空間の内部空間化により、従来の人々の建築における明確な外部・内部感覚は曖昧になる。

この問題について、ベンヤミンは『パサージュ論』で、「労働者達から見れば、パサージュは客間である。他のどんな場所よりも、街路はパサージュにおいて、大衆の家具付きの住み慣れた屋内と認識される(7)」とし、「一九世紀のパリで生じる街路と住居の陶酔的な相互浸透――特に遊歩者の経験における――は予言的な価値を持つ。なぜなら、この相互浸透を新しい建築術が客観的な現実にするからである(8)」と説いている。

ただし、ベンヤミンは『パサージュ論』で、パサージュはガラス建築としては時期尚早であったとして、「早く登場し過ぎたガラス、早過ぎた鉄。パサージュでは、最も脆い材料と最も硬い材料が打ちのめされ、いわば冒涜された」とも論じている。なぜならば、「前世紀半ばには、人々は未だ建築にガラスと鉄をどのように用いるべきか知らなかった」からである(9)。

これに対し、単体の建築において、この「ガラスと鋳鉄という技術の二大成果の結合(10)」(ベンヤミン)が「新しい建築概念」を「実現」し(11)、「近代工業文明に眠る可能性」を「非常に明瞭に表現」した(ギーディオン)のが(12)、一八五一年五月一日にロンドンのハイドパークで開催された世界最初の万博である第一回ロンドン万国博覧会である。

この第一回ロンドン万博では、限られた予算と納期で厖大な数の物品を展示するために、展示館には、経費の安価性、施工の迅速性、容積の広大性、照明の増光性等が要求されていた。これらの諸条件を解決し、煉瓦造を主とする当初案を覆して採用されたのが、温室技師ジョゼフ・パクストンの設計によるガラス建築、いわゆる「クリスタル・パレス(水晶宮)」(図1・図2)である(13)。

図1 ジョゼフ・パクストン 《クリスタル・パレス(外観)》 1851年

図2 クリスタル・パレス(内観) イラストレイテッド・ロンドン・ニュース挿図 1851年

部分的には木材が使われているものの、この「鉄に対する断固たる信頼の表明(14)」(ニコラス・ペヴスナー)であり、「ガラスと鉄による最初の記念碑的建築!(15)」(ベンヤミン)であるクリスタル・パレスは、支柱や梁部に強度の高い細長い鉄材を使用し、天井や側面全体に透明な板ガラスを張り渡すことで、従来の石造建築や木造建築とは比較にならない長大性と採光性を獲得する。また、この大型の建物自体は、規格化された小型の組立部材から構成されており、旧来の建築手法では考えられない廉価性と速成性を達成する。

その結果、わずか約半年間で、長さ約五六三メートル、幅約一二四メートル、中央通路の高さ約二〇メートル、中央大屋根の高さ約三三メートルの巨大な透明建造物が完成する。なお、こうしたガラス建築による巨大展示館は、一八五五年の第一回パリ万博の産業宮(パレ・ド・ランデュストリー)や、一八八九年の第四回パリ万博の機械館(ラ・ギャルリー・デ・マシーヌ)等でも採用されている。

このクリスタル・パレスの成功により、以後建築材料の主流は鉄とガラスへ大きく舵を切ることになる。

例えば、トーマス・ハリスは「建築とは何か?」(一八六二年)で、クリスタル・パレスについて、「それ以前のどの建築にも劣らない注目すべき一つの建築の新様式が創始されたと考えて良い」とし、「鉄とガラスは未来の建築の実施に目覚ましく際立った特徴を与えることに成功した」と告げている(16)。

ここで注目すべきは、こうしたガラス建築は、建築の主材料や造形様式を変化させたのみならず、それを享受する心性も変容させた問題である。この問題について、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で、「支柱材としての鉄と、充填剤としてのガラスの結合は、それまで通用していた建築学上の価値の全転換を導いた(17)」と評している。

実際に、クリスタル・パレスに入場したロタール・ビューヒャーは、「万国博覧会の文化史的素描」(一八五一年)で、「クリスタル・パレスはそこから新しい様式が始まる建築における一つの革命(18)」であり、「入場者達はこの重厚な石積構造を持たない最初の偉大な建築を鑑賞する内に、ここでは従来の建築の判断基準がもはや通用しないと直に気付かされることになった(19)」と伝えている。

2 ガラス建築による心性の変容(1)

それでは、ガラス建築による心性の変容は、具体的には一体どのようなものだろうか? この問題について、ジークフリート・ギーディオンは『空間・時間・建築』で次のように表現している。

一八五一年にロンドンで公開されたクリスタル・パレスは、それを見る者全てにお伽噺のような衝撃を与えた。工業は、自らが引き起したあらゆる荒廃と無秩序の後で、今や別の優美な側面を示し、夢の世界にのみ属するような感情を喚起した(20)。

まず、従来の建築と比較して、非常に巨大で、複雑で微細な外的装飾は持たないけれども単純で明快な幾何学的構成を持ち、透明で時には光さえ反射するクリスタル・パレスは、外観におけるその新奇性・非日常性において人々を圧倒する。

例えば、ウィリアム・サッカレーは、一八五一年五月に第一回ロンドン万博に献じた頌詩で、クリスタル・パレスの外観を次のように詠っている。

妖精の王子のためのような宮殿

人の世の始まり以来、人が決して見たことも無く

建てたことも輝かせたことも無い

稀有なるパヴィリオン(21)!

しかし、ガラス建築による心性の変容という観点からより重要なのは、その内観である。ここで、従来の建築の内観との差異を比較しよう。

古来、西洋では、建築は石材か木材の組積方式が主流であった。そのため、一般に屋根や側壁は重厚で遮蔽的であり、家屋の内外を明確に分断していた。また、窓は天井や壁面自体の荷重を支えるために大型化には一定の限界があり、太陽光の採光はそれに応じて縮小される上に日照時間も非常に限定されていた。さらに、数少ない屋内照明であるロウソク・松明・灯油ランプ等は、光量が非常に微弱で不安定な上に、燃焼時間も極めて短かった。その結果、常に屋内には、光源からの隔たりに応じて暗闇が巣食うことになり、人々は室内を閉鎖的で不均一な陰影空間として知覚し、その明暗により物理的にはもちろん心理的にも屋内と屋外を区別していた。

このことを、アルフレート・ゴットホルト・マイヤーは『鉄骨建築――その歴史と美学』(一九〇七年)で次のように考察している。

明るさを求める努力は、屋内空間の発展史における主要な原動力の一つである。しかしながら、石造建築や木造建築の四壁においては、その努力は、屋内空間への採光のための分厚い壁体の穿孔としてしか現れなかった。屋内空間は、光と影、明と暗の対照の内にあった。何よりもこのコントラストが、私達に空間感覚を目覚めさせ、また建物の内部と外部を性格付けるものであった(22)。

これに対し、ガラス建築では、鉄骨が建物全体の荷重を支えるため、側壁が支柱の役割から解放され、壁面に強度の低い板ガラスを張り巡らせることが可能になる。その結果、そのガラスの透過光により、旧来の空間概念や明暗概念は文字通り一新される。

第一に、ガラス建築は、透明なガラス越しに視線を通過させる。そのため、従来は堅固で絶対的であった建物内外の物質的境界は、パサージュよりもさらに曖昧になる。事実、リヒャルト・ルーケは『建築における空間の力について』(一八六九年)で、ガラス建築について次のように言っている。

水晶と同様に、ここには本来あるべき内部と外部が存在しない。私達は、自然から分離されているが、それをほとんど感じない。私達と風景の間に置かれた障壁は、ほとんど実体無き障壁である(23)。

第二に、ガラス建築は、そのガラス面の透明性により、外光を屋内に大量かつ全面的に取り込む。その結果、天井や壁面で屋外から物理的に隔離されているにもかかわらず、屋内では、強烈な太陽光が全体に均一に射入する、屋外とほぼ全く同じ明るさの人工日照空間が出現し、自然な濃淡に富む陰翳は追放される。実際に、マイヤーは『鉄骨建築』で、ガラス建築について次のように述べている。

光と影の価値変化。新たな目的が最大の光量を要求する。それがガラス天井を生み、それにより、コントラストの無い明るさ、形体から彫塑的な起伏性を除去し、絵画的な没輪郭性を除去する外光がもたらされる(24)。

第三に、こうした建物内部の光の氾濫は、その直射日光的眩惑に加え、以前は屋内の距離感を測る手掛かりであった陰影を解消することで、観察者の遠近感を大いに撹乱する。この惑乱は、ガラス建築自体の巨大化と鉄骨の細軸化により、さらに一層強化される。事実、ロタール・ビューヒャーは「万国博覧会の文化史的素描」で、ガラス建築について次のように語っている。

私達は、線状の細かい左右対称の網目を見る。しかし、目から網目までの距離や、その網目の実際の大きさを判断しうるどんな手掛りも無い。壁面同士は、遠く隔たり過ぎているので、一目で捉えられない。そして目は、正対する壁の代わりに、その果てが青く霞んでいる無限の奥行をさ迷う。頭上に浮かぶ網目が、高さ一〇〇フィート〔約三〇メートル〕なのか、一〇〇〇フィート〔約三〇〇メートル〕なのか、また天井が、平屋根なのか、半円屋根が幾重にも続いているのか、私達には分からない。なぜなら、かつては精神が視神経の印象を理解するのを助けていた、陰影が全く欠けているからである(25)。

第四に、このように、巨大建築の内部であるにも拘らず遥か遠方まで明るく見通せることは、屋内の彼方にある事物を、漆黒の暗闇ではなく、燦々たる陽光の中に溶け込ませることになる。実際に、ビューヒャーは同著で、ガラス建築について次のように話している。

私達が視線を再びゆっくりと下方に滑らせて行くと、青く塗られた梁の網目に出会う。最初は梁と梁の間隔は広いが、徐々に狭まり、次第に重なり合い、やがて光輝く光線に遮られ、遂に遥かな遠景に溶け込む。そこでは、あらゆる形体が、線すらもが消失し、残るはただ色だけとなる(26)。

これらの見解を、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、「ガラス建築の本質は、伝統的建築にとって本性的な光と影のコントラストを解消する点に要約しうる(27)」として次のようにまとめている。

その印象を一語に要約すれば、消失である。一様な明るさ、光と影のコントラストの解消により、このコントラストに馴染んでいた知覚は、丁度、鉄道の新しい速力に伝統的な空間意識が動揺したように、困惑する。直線的で単調な鉄道の運動は、鉄道が通過する空間から分離された、抽象的な純粋運動として経験される。同様に、ガラス建築の空間も、建築的に馴染んでいた全ての形式から分離された、特徴も無く、コントラストも無い、より抽象的な純粋光空間として現れる(28)。

3 ガラス建築による美意識の変容

こうしたガラス建築は、従来の建築形態に慣れ親しんでいた古い自然な心性の持主には非常に不評である。その批判は、ガラス建築の外観と内観の両方に向けられる。

まず、ガラス建築の外観に対しては、その外見上の華奢性や奇抜性、また人間的思想性の寡少や数学的合理性の過剰が嫌われる。

事実、ヴィクトリア女王の夫で、第一回ロンドン万博開催を指揮したアルバート公は、開催直前の一八五一年四月一四日付プロシア王フレデリック・ウィリアム四世宛書簡で、当時の悪評を次のように書き留めている。

数学者達は、クリスタル・パレスは強風が一度吹けば倒壊するだろうと計算している。技術者達は、ガラス天井は崩落して見物人達を怪我させるだろうと見積もっている。〔…〕神学者達は、この第二のバベルの塔は怒れる神の天罰を招くだろうと危惧している(29)。

また、オーガスタス・ピュージンは未公刊の書簡で、クリスタル・パレスを「インチキ水晶」「ガラスの怪物」「醜悪な構成」「かつて想像された中で最も怪物的な事物」と難じている(30)。

さらに、ジョン・ラスキンは『ヴェネツィアの石』第一巻(一八五一年)で、「多くの人々が、今後直に建築の大部分はガラスと鉄で作られ、新しい美の形態はそうした素材の用法を研究することからもたらされるだろうと考えている。これが到底不可能であり、未来永劫不可能であることは、数語で語れるだろう(31)」として次のように批判している。

クリスタル・パレスが表現する肉体労働の量は非常に大きい。その限りでは結構である。しかし、私が思うに、それが表現する思想の量は、この単純で何ともお目出度いジョセフ・パクストン卿の思想は、多分彼の活発で知的な頭脳を常時よぎる幾千もの思想よりも少しも優れておらず――ただこれまでに建設された温室よりも巨大な温室が建設可能であるというものに過ぎない。その程度の思想と、非常に陳腐な少々の代数学が、ガラスが表現しうる人間知性の全てという訳だ。「何とたった半ペニー分のパンが、この我慢ならぬ労苦の見返りとは」。やれやれ!(32)。

そして、フョードル・ドストエフスキーは『地下室の手記』(一八六四年)で、「全てが出来合いかつ数学的正確さで計算された新しい経済関係が確立される時、生じうる全ての疑問は一瞬にして消滅するだろう。なぜなら、それら全てに解答が供給されるからである。その時、クリスタル・パレスが建設されるだろう(33)」として次のように非難している。

諸君は、クリスタル・パレスを永遠不滅と信じている。つまり、誰もそこではこっそり舌を出したり、指を隠して失礼な身振りをすることは決して出来ないと信じている。しかし、多分私がこの建物を恐れるのは、正にそれが水晶で出来ていて、永遠不滅であり、こっそり舌を出すことさえ出来ないからなのである(34)。

また、ガラス建築の内観に対しても、屋内の自然な明暗や陰影を排除し、旧来の形態感覚・空間感覚を狂わせる眩しさが疎まれる。

実際に、リヒャルト・ルーケは『建築における空間の力について』で、クリスタル・パレスの内観について次のように困惑している。

私の見解では、この非実体的な空間で形体や尺度の効果を明瞭に意識することは異常に困難である(35)。

これに対し、こうしたガラス建築は、それに適応する新しい近代的な心性の持主には極めて好評である。その賞賛は、やはりガラス建築の外観と内観の両面に向けられる。

まず、ガラス建築の外観については、その外見的壮麗性や技術的達成性が好まれる。事実、ウィリアム・サッカレーは先述の頌詩で、クリスタル・パレスの外観を次のように誉めている。

それはまるで魔法の杖の仕業のように

透明なガラスの輝くアーチが

草地から噴水のように伸び上がる

太陽に届くために!

ほんの数日前までは平静な野原で

牛達が木陰を散歩していた

今やここには輝くアーケードの幾つもの線が

整然と立ち並んでいる(36)!

また、ロタール・ビューヒャーは「万国博覧会の文化史的素描」で、クリスタル・パレスの外観を次のように称えている。

その建物はどんな反対にも会わなかった。それを見た人達に与えた印象は、直に遥か遠いドイツの村々の農家の壁にその複製が掛けられるほどのロマンティックな美しさであった(37)。

さらに、ユリウス・レッシングは『万国博覧会の五〇年』(一九〇〇年)で、ビューヒャーがクリスタル・パレスの外観を次のように賞讃したことを引用している。

この建築は、剥き出しのまま全ての見せかけを捨てて、細い鉄骨の耐荷能力を建築学的に表現している(38)。

これに加えて、ガラス建築の内観についても、その開放的明光性や環境的快適性が愛好される。実際に、サッカレーは前述の頌詩で、クリスタルパレスの内観を次のように賞揚している。

見よ! 広大な構造の上空にある

神の永遠の天国の蒼穹から

神の平和な陽光が差し込み

全てを照らし出す(39)。

また、アドルフ・デミは『パリ万国博覧会の歴史論』(一九〇七年)で、クリスタル・パレスの内観を次のように賛嘆している。

このガラスの丸天井の下では、日除けや換気装置や噴水のお陰で心地良い爽やかさを楽しめた。「ある見物人によれば、お伽噺の川波の下の仙女か水の精の水晶の宮殿に居るように思えたそうである」(40)。

そして、ビューヒャーは「万国博覧会の文化史的素描」で、クリスタル・パレスの内観を次のように賛美している。

この光景は、比類無きお伽噺のような壮観と呼んでも未だ十分ではない。真昼の陽光の中で見る「真夏の夜の夢」である(41)。

4 印象派とガラス建築

このように、ガラス建築は、そのガラスの透過光による照明の増光化・一様化により、従来の屋内の不均等で夾雑的・具象的な陰影空間を駆逐し、陽光の充満する新しい均等で純粋的・抽象的な屋内日照空間を現出する。また、それによりガラス建築は、屋内の事物について、近くはその形体を鮮明化・平板化し、その色彩を明瞭化・単純化すると共に、遠くは眩い烈光の中に溶け込ませる。さらに、その鉄骨の格子構造とガラス壁による透明的巨大性は、軽快で非実体的な新しい空間概念を招来する。こうした脱自然的なガラス建築による心性の変容は、脱自然主義的な印象派的絵画表現と非常に呼応的である。

まず、ジークフリート・ギーディオンは『空間・時間・建築』で、ガラス建築と、印象派の起源の一つとしてプレ印象派とも形容されるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの画風を次のように結び付けている。

当時の絵画の内で、クリスタル・パレスの対応物、つまり「実際に要求される大きさや距離の観念を全く与えない」で、しかも「全ての物質性が大気に溶け込んでいる」ような絵画は存在するだろうか? イギリス絵画の範囲外では全く見出されない。一八四〇年頃に描かれた、J・M・W・ターナーのシンプロン峠の習作(図3)は、霞んだ大気を用いて、風景を脱物質化し、無限へと解消させている。クリスタル・パレスは、透明なガラス面と鉄の構造部材の作用を通じて、同じ意図を実現している。ターナーの絵画で用いられている手法は、それほど抽象的ではないが、同様に非実体的で浮遊するような効果を生んでいる。山々の深い谷間――灰色、茶色、青色で彩色されている――と、背景の山頂へと曲がりくねる黄褐色の道は、溶け合ってあらゆる自然主義的な特徴を消去している。これらは正に、「真昼の陽光の中で見る」夢の風景を構成しているように見える(42)。

図3 ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 《シンプロン峠》 1840年頃

また、ギーディオンは同著で、ターナーのこの作品を次のように注している。

ここでは、クリスタル・パレスの非実体的で浮遊的な効果が、風景を脱物質化し無限へと解消させる霞んだ大気により達成されている(43)。

もちろん、こうしたギーディオンの鋭い分析にもかかわらず、制作時期の前後関係により、このターナーの絵画にクリスタル・パレスの内部空間知覚の直接的反映を見ることはできない。しかし、ここでギーディオンがより強調すべきだったのは、ハンス・ゼーデルマイヤーが『光の死』(一九六四年)で洞察するように、「クリスタル・パレス、外光、写真等の光の礼讃、居住空間を日中隈なく照明すること(それも今日では有害だと認められるほど)、日光浴の礼讃、太陽に匹敵する新しい光源の発明により夜を昼に変容すること等(44)」が、「自然的・物理的な光の充満を求める(45)」当時の共通心性に基づいており、絵画はそうした心性を建築よりも手早く表現できるという相関関係であった。そう捉えるならば、ターナーのこの作品とパクストンのクリスタル・パレスに同時代的な志向的共通性を見て取ることは不可能ではない。

また、ゼーデルマイヤーは『中心の喪失』(一九四八年)で、キリスト教的中心理念という観念的光の喪失が、科学技術による実在的光の増加で補償されるという文脈で、ガラス建築と印象派的外光表現を次のように関係付けている。

こうした鉄とガラスによる新しい外光派建築と、最も明るく眩しい自然光を礼讃する外光派絵画には、精神的な繋がりがある。外光派絵画の本来の故郷は「ガラスの宮殿」である(46)。

さらに、ヴォルフガング・シヴェルブシュも『鉄道旅行の歴史』で、「ビューヒャーやルーケが特徴付けている、クリスタル・パレスの屋内空間の知覚を、光の自律と具象性の解消に基づき、印象派的と名付けえよう(47)」とし、ガラス建築と印象派を次のように関連付けている。

人はまた、印象派を知覚の消失の成文化と理解しうるが、その知覚の消失は一九世紀に発生したもので、それを庶民の経験において最も強力かつ強烈に実現したのが蒸気鉄道とガラス建築であった(48)。

ただし、ここでのゼーデルマイヤーやシヴェルブシュの問題点は、その印象派的絵画の実例を一つも具体的に提示も分析もしていない点である。そこで、ここで実際に、ガラス建築に関わる印象派の作品を具体的に図像分析しよう。

まず、印象派のカミーユ・ピサロは一八七〇年の渡英時に、一八五四年にロンドン郊外のシドナムに移設されていたクリスタル・パレスを《アッパー・ノーウッド、クリスタル・パレス》(一八七〇年)(図4)や《クリスタル・パレス》(一八七一年)(図5)で描いている(49)。このことから、少なくともピサロが、作品名の上ではもちろん構図上も不可欠の構成要素として大きく描出するほど当時の先進建築であるガラス建築の外観に興味を抱いていたことは確かである。

もちろん、まだ《アッパー・ノーウッド、クリスタル・パレス》(一八七〇年)(図4)では、ガラス建築の特徴をどのように描くべきか考えあぐねている感じがある。しかし、《クリスタル・パレス》(一八七一年)(図5)になると、その関心は、画題面では画面右側の前近代的な煉瓦建築と画面左側の近代的なガラス建築という対比に、造形面では煉瓦建築の重厚な暗色の茶色とガラス建築の軽快な明色の水色という対照に明瞭に表わされている。

図4 カミーユ・ピサロ《アッパー・ノーウッド、クリスタル・パレス》1870年

図5 カミーユ・ピサロ《クリスタル・パレス》1871年

とはいえ、この作品ではまだ、ガラス建築内部における知覚の変容が造形面に直接反映しているとは言えない。ただし手法面では、この作品は、当時はまだ斬新で前衛的であった印象派の典型的な屋外写生で描写されている。そのことから、間接的には、やはりこの作品には明るい外光を求めるガラス建築との同時代的な志向的通底性を観取できる。

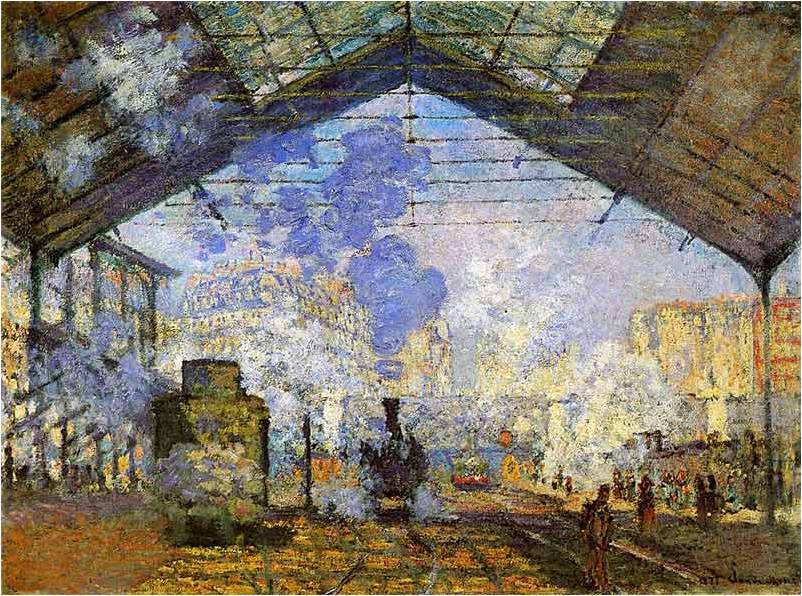

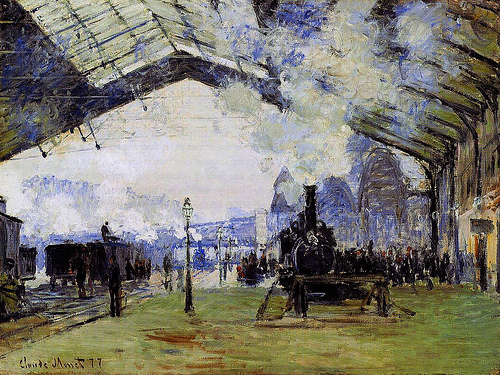

次に、ガラス建築は、その頑丈性や機能性により鉄道駅にいち早く利用されるが、その一つであるサン・ラザール駅構内(図6)を、印象派のクロード・モネは一八七七年から翌年にかけて「サン・ラザール駅」連作として多数描いている(図7・図8・図9・図10・図11)(50)。従来、これらの「サン・ラザール駅」連作の画題的革新性は蒸気機関車ばかりが注目されることが多かった。しかし、ガラス建築である駅舎の重要性ももっと着目されて良い。

図6 サン・ラザール駅(内観) 2006年8月28日 筆者撮影

図7 クロード・モネ 《サン・ラザール駅》 1877年

図8 クロード・モネ 《サン・ラザール駅、列車の到着》 1877年

図9 クロード・モネ 《サン・ラザール駅、ノルマンディーからの列車》 1877年

図10 クロード・モネ 《サン・ラザール駅》 1877年

図11 クロード・モネ 《サン・ラザール駅内部の素描》 1877年

つまり、これらの連作の中心画題が、まず当時の先進機械である蒸気機関車であることは疑いない。しかし、一貫してこれらの五枚の作品が、蒸気機関車だけを目立たせるならば必ずしも描き入れる必要のないガラス天井とワンセットで描写していることは、ここでのモネの画趣があくまでも「蒸気鉄道とガラス建築」という二つの先進近代技術の組合せにあったことを示している。

さらに、これらの連作には、ガラス建築の内部知覚の造形面への直接的影響も窺える。すなわち、これらの作品では、鉄骨構造のガラス天井から差し込む明るく変り易い外光を再現するために、形態面では特に日向では素早い斑点的筆触が使用されており、色彩面では固有色ではなく原色が多用され、特に陰影では黒色ではなく青色が利用されている点にその反映を指摘できる。そして手法面でも、これらの連作もまた、先のピサロの場合と同様に、半ば屋内とはいえ実質的には印象派の代名詞的な屋外写生で制作されている。そのことから、やはりこれらの作品にも、明るい外光を希求するガラス建築との同時代的な志向的共鳴性を看取できる。

以上のように、「近代技術」としてのガラス建築は「有機的自然の限界からの解放」を生起させ、人間に様々な心性の変容を発生させる。そして、そうした脱自然的なガラス建築による心性の変容は、脱自然主義的な印象派的絵画表現と非常に照応的である。

もちろん、改めて強調するまでもなく、絵画表現の成立を唯一つの要因だけに機械的・決定論的に還元することはできない。しかし、他にも複数ある要因の一つとして、例えばチューブ入り油絵具の発明による屋外写生で促成された外光感覚等と共に、印象派的絵画表現に、同時代に台頭した新しい視覚的現実であるガラス建築による心性の変容の反映を推定することは可能である。つまり、まず印象派の斑点的筆触と反固有色的原色による明快で脱具象的な造形表現には、普及するガラス建築内部の鮮烈で脱具象的な明光感覚が影響を与えた可能性を指摘できる。

さらに、印象派とガラス建築に、明るい陽光を求める同時代的な志向的共振性を読み取れることは確かである。これに加えて、ガラス建築が一般社会に浸透するにつれて、ガラスの天井と壁面による強烈な屋内外光照明が人々の日常生活に浸潤し、より明るい光を欲求する心性が幅広く涵養されたことは歴史的事実である。そうであるならば、固有色に固執する旧来の暗いアカデミズム的彩色表現が時代遅れとして忌避される一方、印象派の明瞭な斑点的原色表現が、広く人々に新しい環境適合的な絵画表現として支持され、新たに普遍妥当的な芸術表現として賞揚されうる時代が現実に到来したことも間違いない。

こうした直接的・間接的影響の両面でこそ、ガラス建築は印象派に影響を与えた可能性が高いと主張できる。

【註】引用は全て、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1) ヴェルナー・ゾンバルトは、「近代技術」の性格を「有機的自然の限界からの解放」と定義する。これは、古来「科学」と「技術」は分離していたのに対し、いわゆる科学革命以後の「有機的自然の限界からの論理的解放」を特徴とする「近代科学」が技術と結合することで、従来の技術とは異質な「有機的自然の限界からの物理的解放」を特性とする「近代技術」が成立したとする解釈である。Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(2) Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, Cambridge, 1941; 14th printing, 2002, p. 179. 邦訳、ジークフリート・ギーディオン『空間・時間・建築(一)』太田實訳、丸善、一九五五年、一九四頁。

(3) 例えば、一八世紀前半にはエイブラハム・ダービー父子がコークスによる鋳鉄の量産を開始し、一七四〇年にはベンジャミン・ハンツマンが坩堝鋼の生産に成功し、一七八四年にはヘンリー・コートが錬鉄を生産するパドル法を発表し、一八五六年にはヘンリー・ベッセマーが鋼鉄を生産するベッセマー法を公表している。一方、一七六五年にはジェームズ・ワットが蒸気機関を改良し、一七七六年にはジョン・ウィルキンソンが蒸気機関による高炉の衝風装置を発明し、一八三九年にはジェームズ・ナスミスが蒸気機関を動力として金属加工を行う蒸気ハンマーを開発している。他方、一七九〇年にはニコラ・ルブランがソーダ灰の製造法(ルブラン法)を案出し、一八三〇年代には手吹円筒法が確立され、一八五七年にはジーメンス兄弟が蓄熱式加熱法(ジーメンス法)を実用化している。

(4) Quoted in Giedion, op. cit., p. 214. 邦訳、ギーディオン、前掲書、二二九頁に引用。

(5) Quoted in Ibid., p. 215. 邦訳、同前、二二九頁に引用。

(6) Walter Benjamin, “Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts,” in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 46. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション(Ⅰ)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、一九九五年、三二九頁。

(7) Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 533. (以下、“Das Passagen-Werk”と略す。)邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』今村仁司・三島憲一他訳、岩波書店、一九九四年、八四頁。

(8) Ibid., p. 534. 邦訳、同前、八五頁。

(9) Ibid., pp. 211-212. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅰ)』今村仁司・三島憲一他訳、岩波書店、一九九三年、二六八頁。

(10) Ibid., p. 212. 邦訳、同前、二六八頁。

(11) Giedion, op. cit., p. 251. 邦訳、ギーディオン、前掲書、二六七頁。

(12) Ibid., p. 252. 邦訳、同前、二六七頁。

(13) 松村昌家『水晶宮物語――ロンドン万国博覧会1851』リブロポート、一九八六年。

(14) Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Design: from William Morris to Walter Gropius, 4th edition, New Haven, 2005, p. 111. 邦訳、ニコラス・ペヴスナー『モダン・デザインの展開――モリスからグロピウスまで』白石博三訳、みすず書房、一九五七年、八四頁。

(15) Benjamin, “Das Passagen-Werk,” p. 239. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅴ)』今村仁司・三島憲一他訳、岩波書店、一九九五年、六三頁。

(16) Quoted in Pevsner, op. cit., p. 112. ペヴスナー、前掲書、85頁に引用。

(17) Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977; Frankfurt am Main, 2004, p. 45. ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、1982年、61頁。

(18) Lothar Bucher, Kulturhistorische Skizzen aus der Industrieausstellung aller Völker, Frankfurt, 1851, p. 221.

(19) Quoted in Giedion, op. cit., p. 253. ギーディオン、前掲書、268頁に引用。

(20) Giedion, op. cit., p. 249. ギーディオン、前掲書、265頁。

(21) William Makepeace Thackeray, “May-Day Ode,” in The Works of William Makepeace Thackeray, XV, London, 1911, p. 41.

(22) Quoted in Schivelbusch, op. cit., p. 46. シヴェルブシュ、前掲書、62頁に引用。

(23) Quoted in Ibid., p. 47. 同前、65‐66頁に引用。

(24) Quoted in Ibid., pp. 45-46. 同前、62頁に引用。

(25) Bucher, op. cit., p. 10.

(26) Ibid., p. 10.

(27) Schivelbusch, op. cit., p. 46. シヴェルブシュ、前掲書、62頁。

(28) Ibid., p. 47. 同前、65頁。

(29) Kurt Jagow (ed.), Letters of the Prince Consort: 1831-1861, New York, 1938, p. 176.

(30) Quoted in Pevsner, op. cit., p. 111.

(31) The Complete Works of John Ruskin, Vol. 8-11, Hon-no-tomosha, 1990, p. 455. ジョン・ラスキン『ヴェネツィアの石(1)―「基礎」篇―』福田晴虔訳、中央公論美術出版、1994年、448頁。

(32) Ibid., p. 456. 同前、450頁。

(33) Fyodor Dostoevsky, Notes from Underground, translated and edited by Michael R. Katz, New York, 2001, p. 18. ドストエフスキー「地下室の手記」江川卓訳、『ドストエフスキー全集(6)』小泉猛・江川卓・原卓也訳、新潮社、1978年、111頁。

(34) Ibid., p. 25. 同前、121頁。

(35) Schivelbusch, op. cit., p. 47. シヴェルブシュ、前掲書、66頁。

(36) Thackeray, op. cit., p. 41.

(37) Quoted in Giedion, op. cit., p. 253. ギーディオン、前掲書、268頁に引用。

(38) Quoted in Benjamin, “Das Passagen-Werk,” p. 248. ベンヤミン『パサージュ論(Ⅴ)』79頁に引用。

(39) Thackeray, op. cit., p. 45.

(40) Benjamin, “Das Passagen-Werk,” pp. 224-225. ベンヤミン『パサージュ論(Ⅰ)』290頁。

(41) Bucher, op. cit., p. 11.

(42) Giedion, op. cit., pp. 254-255. ギーディオン、前掲書、268頁。

(43) Ibid., p. 257. 同前、273頁。

(44) Hans Sedlmayr, Der Tod des Lichtes: Übergangene Perspektiven zur modernen Kunst, Salzburg, 1964, p. 15. ハンス・ゼーデルマイヤ『光の死』森洋子訳、SD選書、1976年、19‐20頁。

(45) Ibid., p. 15. 同前、19頁。

(46) Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Salzburg, 1948; 11. Auflage, 1998, p. 52. ハンス・ゼードルマイヤー『中心の喪失――危機に立つ近代芸術』石川公一・阿部公正訳、美術出版社、1965年、68頁。

(47) Schivelbusch, op. cit., p. 48. シヴェルブシュ、前掲書、66頁。

(48) Ibid., p. 48. 同前、66頁。

(49) Nicholas Reed, Camille Pissarro at Crystal Palace, 3rd edition, London, 1995.

(50) Exh. cat., Juliet Wilson-Bareau, Manet, Monet, La gare Saint-Lazare, Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1998.

【初出】本稿は、2011年2月12日に京都精華大学で開催された意匠学会第205回研究例会で「抽象絵画と近代照明――S・ギーディオン、L・モホリ=ナギ、G・ケペッシュ、R・バンハム、W・シヴェルブシュを手掛りに」と題して口頭発表した内容の一部であり、『デザイン理論』58号(意匠学会、2011年、5‐18頁)で論文発表した「印象派とガラス建築――近代技術による心性の変容」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに