ポール・セザンヌは、一体何を描いたのだろうか? この問題について、本章は近代技術による視覚の変容という観点から考察する。

1 セザンヌについて

ポール・セザンヌ(一八三九年~一九〇六年)は、一八三九年に南フランスのエクス・アン・プロヴァンスで生まれ、一九〇六年に同地で没した画家である。その造形表現が後進の近代絵画全般に多大な影響を与えたことから、一般に「近代絵画の父」と呼ばれる。

セザンヌは、一八六一年に画家を志してパリに上京し、後に印象派と呼ばれる画家達と交流する。また、彼は一八七四年の第一回と一八七七年の第三回の印象派展には、実際にその一員として出品もしている。この時、従来広く賞賛されていたアカデミズムと画風の大きく異なる印象派は、職業画家のみならず一般観衆からも非常に不評を買うが、中でも著しく反ルネサンス的リアリズム的傾向の強いセザンヌは特に悪評を集めることになる。

以後、セザンヌは、印象派仲間とは断続的に交友しつつもその後の印象派展には参加せず、生涯にわたって故郷エクスとパリの往来を中心に、フランス各地を頻繁に転居する生活を送る。そして、「感覚の実現(1)」に要約される自らの美学に基づき、黙々と独自な画風を追求していく。

しかし、長年入選を目指したサロンでは、ようやく一八八二年に一度だけ特例の救済措置で一枚が展示された他は全て落選し、その一枚も世間からはほぼ完全に無視され、結局セザンヌの画業は晩年まで一般にはほとんど全く評価されなかった。

例えば、幼馴染で親友の小説家エミール・ゾラでさえ『制作』(一八八六年)で、セザンヌを成功できずに自殺する主人公の画家クロード・ランティエのモデルにしている。

これほど苦労しても駄目にするばかりとは、俺の頭蓋には一体何が詰まっているのだ? もしや、目の病気が正しく見ることを妨げているのか? この手は、もはや俺の手であることを止め、俺に従うことを拒否するのか? 彼はますます気狂いのようになり、この遺伝的な未知のものに苛立つのだった。その未知なるものは、時には彼に天才的な創造をもたらし、また時には素描の基礎さえも忘れさせるほどの無能な痴呆状態をもたらすのだった(2)。

ところが、一八九五年のアンブロワーズ・ヴォラール画廊での初個展頃から、セザンヌの画風は徐々に次代を担う青年画家達に支持され始める。例えば、一九〇五年に台頭するフォーヴスムの画家達は、セザンヌの絵画をいち早く愛好していた。また、一九〇七年のサロン・ドートンヌにおけるセザンヌの没後回顧展と、その会期中のエミール・ベルナールによるセザンヌの絵画理論「自然を、円筒体、球体、円錐体によって扱い、全てを遠近法の中に置きなさい(3)」の公表が、同年のキュビスムの誕生に多大な影響を与えたことはよく知られている。

基本的に、セザンヌの一八七二年頃からの画風は、自らが感受した視覚印象を原色的色斑の並置で表現する点で、印象派の斑点描法と共通点を持つ。ただし、従来セザンヌの造形表現は、印象派が全ての形体を筆触の乱舞の中に埋没させてしまうのに対し、そこに何らかの明確な構造性を回復する点に特徴があると言われてきた(4)。また、その構造性も、視点を複数化したり奥行を縮減したりして、ルネサンス的リアリズムの特性である一点透視遠近法を様々に変形する点に特質があると説明されることが多い(5)。

こうしたセザンヌの独特な造形表現がどのような背景から生み出されたのかは、現象学的解釈(6)やフォーマリズム的解釈(7)を中心に諸説あり、現在それぞれの解釈がその蓋然性を競合している状況にある。

本章は、これらを否定するのではなく新たに補足し、セザンヌの造形表現に蒸気鉄道による視覚の変容の反映を指摘する。

2 セザンヌの造形表現

まず、セザンヌの造形表現について分析しよう。

セザンヌの造形上の様式的特徴は、「視点の複数化」「対象の歪曲化」「構図の集中化」「筆致の近粗化」「運筆の水平化」「前景の消失化」「画像の平面化」「形態の抽象化」「色彩の純粋化」「共感の希薄化」と定義できる。

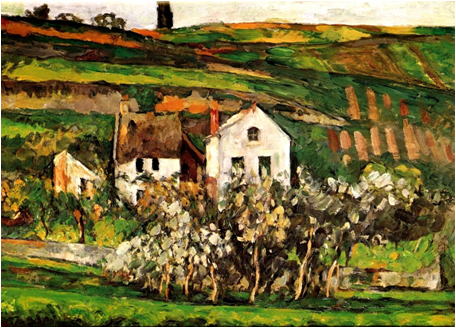

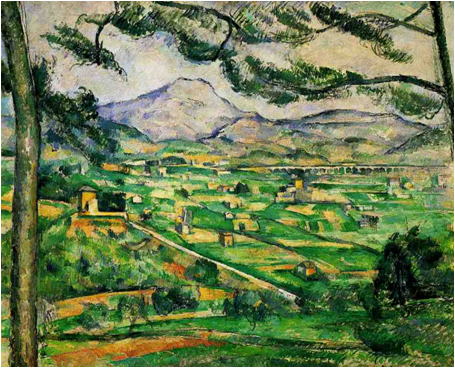

図1 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

図1 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃

例えば、《サント・ヴィクトワール山と大松》(一八八七年頃)(図1)では、まず遠中景は、サント・ヴィクトワール山の山腹と水平な位置から見下ろされているのに対し、近景左上の手を広げたような松の枝は、腹を見せているので下から見上げられているように見える(視点の複数化)。

また、図1では、近景左右の松の枝は不自然なほど捩じれ撓んでいる上に、左の松の左側の二本の枝は幹の右側とどのように繋がるのか曖昧で、サント・ヴィクトワール山の左側の稜線も同じ幹を挟んで段違いにずれている(対象の歪曲化)。

さらに、図1では、画面中央の遠景のサント・ヴィクトワール山の中腹に、画中の構成要素を同心円的に呼応させる明瞭な一つの赤茶の小点があり(構図の集中化)、それを中心点として見ると、遠景の山、中景の平原、近景の樹葉の順に、観者に近付くほど対象の筆致は粗くなっている(筆致の近粗化)。

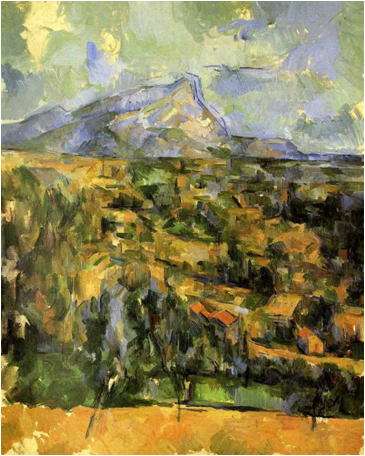

また、図1では、水平な稜線が際立つと共に、画面右下の中景の木立は緑の筆触を横に並べて表現されている。同じく、ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》(一八七三-七四年)(図2)でも、水平な稜線が強調されていると共に、画面中央の家屋の右側には同調子の筆触が繰り返されている(運筆の水平化)。

図2 ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年

さらに、図1では、足場が不明瞭な上に、近景左の松の幹が異様に細いまま画面下に消えているので、観者はまるで空中からこの風景を眺めているように見える。同様に、図2や、《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》(一九〇四‐〇六年)(図3)でも、画面最下部に左右を結ぶ水平的な線が引かれ、最下段が大きく空くことで、観者と風景の連続性が切断され、観者の足元はまるで蒸発しているように見える(前景の消失化)。

図3 ポール・セザンヌ《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》1904-06年

図3 ポール・セザンヌ《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》1904-06年

また、図1では、遠景中央の山嶺とそれに懸かる近景の松枝の間に白い筆触が置かれ、さらに山の右側の稜線とその上の枝葉が重ならないことで、遠近感が甚だ不明確になり、遥か遠方にあるはずの山は画面手前に迫り出してくるように見える。同じように、図2・図3でも、地面の稜線が水平に積み重ねられることで奥行が非常に浅くなり、画面は極めて平板に見える(画像の平面化)。

これに加えて、《カードで遊ぶ男達》(一八九三‐九六年)(図4)では、左右の男性の帽子と中央の壜は、側面から見た時にそれぞれ「□」「〇」「△」を示す、「円筒体」「球体」「円錐体」を基に描出されている(形態の抽象化)。

図4 ポール・セザンヌ《カードで遊ぶ男達》1893-96年

さらに、《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》(一九〇二‐〇六年)(図5)では、画面は「赤色」「黄色」「青色」の三原色に、赤色の補色の「緑色」を加えた、四つの基本色で彩色されている(色彩の純粋化)。

図5 ポール・セザンヌ《ローヴから見たサント・ヴィクトワール山》1902-06年

そして、これらの作品は、いずれも自然に親和的で共感的な具象性を保持しつつ、同時に反自然的に純粋で自律的な抽象性も導入している点で、画家が単純に対象に情緒的・没入的に感情移入するというよりも、その分だけ対象と距離を置き、画面上の「形」と「色」を単なる構成要素として淡白に操作する傾向を示している(共感の希薄化)。

ただし、これらの諸特徴は、いずれもその特性が顕著にもかかわらず様々な留保要素で両義性を残すため、「――性」ではなく「――化」と形容される点に特色がある。例えば、図1の近景左上の手形の松枝は、偶然に全て画面に平行に生えていると見なせばほぼ水平に眺められているようにも見える。

3 蒸気鉄道による知覚の変容

それでは、蒸気鉄道による視覚の変容は一体どのようなものだろうか? まず、蒸気鉄道による知覚の変容から見てみよう。

近代技術は、「有機的自然の限界からの解放(8)」を生む。歴史上、これを最初に実現したのが一八世紀後半に発明された蒸気機関である。その蒸気機関を動力とする蒸気鉄道では、まず速度が脱自然的に高速化する。そして、蒸気機関車の加速につれて、客車の車窓風景は次々に水平に通過し、観者の神経刺激は急速に増加する。

この問題について、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で、蒸気鉄道の車窓風景では、大都市群集と共通する知覚の変容が生じると言っている。「大都市における刺激と、鉄道旅行における刺激の質の差異は、重要ではない。決定的なことは、知覚器官が受容して消化せねばならない印象の量的な増加である(9)」。

例えば、マックス・ノルダウは『退化論』(一八九二年)で、蒸気鉄道による知覚の変容に関して次のように述べている。

私達が読み書きする一行一行が、出会う顔の一つ一つが、会話の一つ一つが、急行列車の窓から見える光景の一つ一つが、私達の感覚神経と脳髄を絶えず活動状態に置く。意識によって知覚されなくてさえ、鉄道旅行の小さなショック、大都市の街路の絶え間ない騒音や多様な光景、進行中の事件の結末への不安、新聞や郵便や来訪を絶えず待つこと等で、私達の頭脳は千々に乱される(10)。

こうした神経刺激の急速性と大量性は、個々の対象に対する注意(=意識の持続的集中)を減少させる。つまり、前章までの用語で言えば、「脱アウラ的知覚」による「アウラの凋落」が発生する。これにより、個々の対象は霞んで見える。この状態が進展すると、次第に観者には本来全く個別的で多様な諸対象を区別せずに「一つの斑点描法的な全体的印象(11)」として感受する、動態的・疎外的・平面的・一望的な「パノラマ的知覚」が発生する。

こうした知覚の変容は、蒸気機関の機械的加速リズムの間接的反映である大都市群集よりも、直接的反映である蒸気鉄道の車窓風景の方がより顕著である。さらに、蒸気機関を直接推進力とする車窓風景では、その加速につれて遠景から近景にかけて対象の水平方向の通過速度がより一層速くなる。

例えば、ギオルギー・ケペッシュは『視覚言語』(一九四四年)で、「走行している列車から見れば、対象は近くにあればあるほど速く動くように見える。遠く離れている対象はゆっくりと動き、極めて遠く離れている対象は静止しているように見える(12)」と説いている。

そして、移動速度が一定の限度を超え、近景の対象が集中的で持続的な安定した知覚から消え去ると、風景全体の前景が消失するように感じられる。その結果、さらに車窓風景は身体の自然な延長としての奥行を喪失し、現存感の脱落した動く書割のように見え始める。

これらを要約して、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、蒸気鉄道によるパノラマ的知覚について次のように論じている。

工業化以前の知覚における奥行は、スピードにより近くにある対象が飛び去ることで、蒸気鉄道では全く文字通り失われる。これは、工業化以前の旅行の本質的経験を構成していた空間領域である、前景の終焉を意味する。この前景越しに、昔の旅行者は自分が通り抜けていく風景と関係し合っていた。彼は、自分がこの前景の一部であることを自覚しており、その意識が彼と風景を結び付け、風景との間にどれだけ遠さが広がっていようとも彼を風景の中に織り込んでいた。スピードにより前景が解消すると、この空間領域は旅行者を喪失する。旅行者は、近さと遠さを結合していた「全体空間」から抜け出す。〔…〕蒸気鉄道のスピードは、乗客を、従来は自分もその一部であった空間から分離する。乗客が空間から抜け出すにつれて、その空間は乗客には、絵画(または、スピードが視点を絶えず変化させるので、連続画像あるいは連続場面)になる(13)。

現に、ドルフ・シュテルンベルガーは『パノラマ、あるいは一九世紀の風景』(一九三八年)で、蒸気鉄道による風景のパノラマ化を次のように評している。

蒸気鉄道は、新たに経験できるようになった陸と海の世界をパノラマに変容した。蒸気鉄道は、以前は互いに遠く離れていた地域を結合し、道程からあらゆる抵抗、差異、苦難を除去しただけではない。旅行すること自体がとても気楽で普通になったので、蒸気鉄道はむしろ乗客の目を外に向けさせ、旅行中経験しうる唯一の事柄である変化し続ける画面という豊かな糧を提供する(14)。

4 蒸気鉄道による視覚の変容

こうした蒸気鉄道では、知覚の変容に加えてさらに様々な視覚の変容が生じる。

まず、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、鉄道乗車視覚は静態的ではなく動態的であることに注意を促している。

乗客は、自分が乗って移動する機械越しに、対象を、風景等を見る。この機械とそれが創り出す運動は、乗客の視覚において総合される。従って、この視覚が見ることができるのは、運動の中においてのみである(15)。

そして、シヴェルブシュは、この機械が創り出す運動の特性は、「車輪線路」と「蒸気機関」が複合的に創出する、脱自然的な「直進性」「直線性」「規則性」「高速性」であると示唆している。これらがもたらす視覚の変容を分析すると、次のようになる。

まず、蒸気機関車の「車輪」は、共に平面的である「線路」との回転接触で推進力を生み出すために、従来の歩行者や馬車等に付随していた、肉体の上下運動や路面の凹凸がもたらす自然と未分離的に動体的な身体の揺動を解消し、乗客を常に直進的に前進させる。そのため、乗客は自分自身を包含していた自然の全体的な一体感から抽出され、機械的に微動しつつ、相対的に静体的な隔離された外部空間から気楽に風景を眺める特殊な視覚を経験する。そして、この直進性による幾何学的移動と機械的振動は、乗客の視点を常に変化させ続けると共に、その抽象運動により、まなざす対象の形色や空間関係等の構造的特徴を明瞭に浮き彫りにする。

また、こうした「車輪線路」は、この直進性を連続的に延長することで、自然界には例外的にしか存在しない直線性を現実空間に導入する。つまり、蒸気動力のエネルギー伝動の最大化のために、本質的に水平線的な敷設を要求する「車輪線路」は、地形の自然な起伏や蛇行を直線的に克服するために、進路に人工的な切通し、トンネル、鉄道堤、鉄道橋を登場させる。その結果、乗客には、車外への視線が自動的に上下左右に移行し続けると共に、逆に風景の方が上下左右に遊動し始める特異な視覚が出現する。これには、さらに線路の幾何学的な湾曲による視点の変動も加わる。

これに加えて、「蒸気機関」は、石炭の燃焼による化学反応により規則的に速度を出力するために、旧来の歩行者や馬車等には実在した自分自身の疲労感や汗馬等の疲弊感への共感を失わせる。そのため、乗客は肉体的及び心理的緊張を伴う実感的な旅行道程から解放され、車窓を飛び去る景色を傍観者的に眺める新式の視覚を体験する。さらに、そうした規則性による幾何学的速度や機械的震動もまた、乗客の視点を常に変動させ続けると共に、その抽象運動により、まなざす対象の色形や位置関係等の本質的特徴を明敏に立ち現わせる。

そして、こうした「蒸気機関」は、既に述べた通り、古来人間に許されていた人畜風水力の天然的限界以上の圧倒的で革命的な高速性を実現する。その結果、速度の上昇につれて、車窓の対象は身近なものほど次第に歪曲化し、点描化し、消滅する。一方で、その逆に、対象は遠くにあればあるほど長く視野に留まり続ける。さらに、乗客と風景の間に挿入される高速性は、加速につれて見えない障壁として両者を分断し、前景を消滅させると共に奥行を平板化する。そして、両者の間に物理的に挿入される電柱と電線や車窓のガラスも、その介在性によりこの風景の表層化を一層強化する。

要約すれば、蒸気鉄道は、正にその「車輪線路」と「蒸気機関」による機械的複合運動により、急速に旅行者を自然の有機的な統一空間から分離する。そして、そうした現存的な自然的環境からの身体的及び精神的疎外は、五感を視覚のみに抽象しつつ、車窓に流れる風景を、前景が消えつつ、奥行も失われいく、平面的にも立体的にも見える、あらゆる対象が揺れ動きつつ高速で展開する、抽象的で超現実的な一続きの「パノラマ」に変貌させ、車内を「揺れ動く静止空間」に変容するのである。

なお、シヴェルブシュは蒸気鉄道の車窓風景について、「前景の消失性」と「画像の平面性」を特に強調している。しかし、実際には、車窓風景は二次元と三次元の境界を往還するという意味で、「前景の消失化」や「画像の平面化」と形容されるところにこそ特色があることをここで確認しておこう。

5 蒸気鉄道による美意識の変容

こうした脱自然的な蒸気鉄道による視覚の変容は、旧来の自然な知覚の持主には非常に不快である。そうした素朴な心性には、蒸気鉄道の車窓風景は過剰あるいは喪失として忌避される。

例えば、フランシス・リーバーは『アメリカの異邦人』(一八三四年)で、車窓風景を次のように嫌っている。

あらゆる旅行の中で最も面白くないのは、私が思うには断然、蒸気鉄道で運ばれることである。自分を運んでいる仕方に、思考の流れを常に影響される乗客は、汽車の中では、自分が非常に高速で移動しているという正にその理由で、目的地以外には何も考えられない。狭い空間に閉じ込められて、興味を引く対象など滅多に提供しない平原を突っ走る。そして、もし何かが興味を引いたとしても、非常に高速で通過するため注意を固定しておくことは決してできない(16)。

また、アルフレッド・ド・ヴィニーは「牧人の家」(一八四〇‐四四年)で、車窓風景を次のように疎んじている。

この道は避けよう――鉄道旅行は味気無い

なぜなら、弓から的へ放たれた矢が

唸り音を立てて飛ぶように

線路の上を疾駆するだけだから(17)。

さらに、ジョン・ラスキンは『近代画家達』第三巻(一八五六年)で、車窓風景を次のように憎んでいる。

まず、私が提言したいのは、できるだけ少ない変化で満足することである。もし、注意力が覚めていて、感情が適切に教育されていれば、それまでに見たことのない小屋が傍にある田舎道の曲り角は、私達が気分転換をするのに十分である。もし私達がそこを急いで通過し、一度に二軒の小屋を目にするならば、それはもう多過ぎる。それゆえ、思慮分別のある人ならば誰でも、一日に一〇か一二マイル〔約一六か一九キロメートル〕を超えない道程の穏やかな徒歩が、あらゆる旅行の中で最も愉快である。そして、あらゆる旅行は、その速度に正確に比例して下らなくなる。蒸気鉄道で行くことを、私は旅行とは全く見なさない。それは単にある場所へ「運ばれる」だけのことであり、小包になるのとほとんど余り違いがない(18)。

そして、ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフは「経験したこと」(一八五七年)で、車窓風景を次のように嘆いている。

こうした蒸気鉄道による旅行は、事実上鉄道駅しか存在しない世界を、万華鏡のように絶えずごちゃごちゃに揺さぶり続ける。過ぎ去る風景は、どんな真の相貌も捉えさせない内に、常に新たな顰め面を作り続ける(19)。

これに対し、こうした新奇で躍動的な鉄道乗車視覚は、それに順応する新しい知覚の持主には極めて快美に映る。そうした近代的な心性には、蒸気鉄道の車窓風景は爽快あるいは豊穣として享受される。

この問題について、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、「伝統的な旅行に固執する意識が次第に危機に瀕する一方で、新しい旅行技術の影響に逆らわず、それを完全に受け入れる知覚が同時に発達する。その場合、車窓風景では、昔の旅行に執着する意識には喪失と映った全てが豊穣と化す」とし、「蒸気鉄道が、新しい風景を演出する。ラスキンのような人の知覚から対象を消し去り、彼等から沈潜的生活を奪ったスピードが、新しい知覚には精力剤となる。スピードによって、初めて視覚世界の対象が魅力的になる」と説明している(20)。

例えば、ロマン派の画家ユジェーヌ・ドラクロワは一八四九年一〇月三日の日記で、車窓風景を次のように誉めている。

望み通りの座席で、道中は魅力的だった。メゾンから出発して、サン・ジェルマンの森が路線の両側を占めていた。所々に空地や並木等が連なり、眺めは爽快だった(21)。

また、フリードリヒ・ニーチェは一八五六年の日記で、車窓風景を次のように称えている。

汽車は、飛ぶように疾走します。そして、美しい沿線が魔法の絵画のようにかすめて過ぎ去っていきます。僕は、蒸気鉄道で行くことが割と好きです。あらゆる風景は、ほんの瞬間しか見えませんが、まあ僕達の人生は、概して長く留まることのない一瞬の通過のようなものです。だから、風景が最も美しい花盛りでこのように提示されるなら、僕達は幸福なのです。馬車で行くことは、僕には余りにも詩的でなさ過ぎます。深く思索に沈んでいても、急にがたごと揺れて、頭がすっかり掻き乱されてしまうからです。徒歩で行くと、せっかくの崇高な印象も、散歩でよく見かけるようなものにしばしば台無しにされてしまいます(22)。

さらに、バンジャマン・ガスティノウは『鉄道人生』(一八六一年)で、車窓風景を次のように称賛している。

蒸気鉄道が創造される前は、自然はピクリとも動かず、まるで眠れる森の美女だった……。天空も、不変であるように見えた。蒸気鉄道が、全てに生気を与えた……。天空は揺れる無限となり、自然は動く美となった(23)。

そして、イポリット・テーヌは一八六四年の旅行記で、車窓風景を次のように称揚している。

それにしても、この種の菜園において、私は前日ある高揚した感覚を持った。私は客車に独りでいて、四時間の間、次々に現れる生垣、木立、葡萄畑、農耕地を見続けていた。車輪は倦まず弛まず回転し、一様な轟音はパイプオルガンの発する大音響のようだった。あらゆる世俗的想念や、あらゆる世間的事物は消え去りさえした。私には、もはや太陽と大地しか見えなかった。大地は、全てが緑色で、とても多様で、とても旺盛で、とても自信に満ちた濃緑で、陽気に着飾り、陽光の甘やかな日差しに抱擁されていた。大気はとても澄み、光はとても豊かに降り注ぎ、大地はとても溌溂として幸福そうだった! どのオークの木も、どのクリの木も、過ぎ去る時にはそれぞれの姿勢でそれぞれの仲間や同類の小さな世界を示すので、私はまるで生命ある存在との出会いのような感動を感じた(24)。

6 同時代の証言

こうした蒸気鉄道による視覚の変容は、現在ではいかに陳腐に思えようとも、それが登場して間もない一九世紀には、感受性が鋭敏であればあるほど人々に新鮮で強烈な感動を与えたことは確かである。むしろ、そうした変化に最も敏感でありうるのは、従来の古い素朴な知覚に馴染みつつ、その一方でより新しい自動車や飛行機等はまだ登場していない、蒸気鉄道の普及期の過渡的なある一時期にこそ特に許されると考えられる。

例えば、ヘンリー・ブースは『リヴァプール=マンチェスター鉄道の報告』(一八三〇年)で、車窓風景を次のように楽しんでいる。ここには、「視点の複数化」を見て取れる。

単調で平坦で面白味のない土地の代りに、鉄道路線は、乗客の目にある種の逆演出で提供される山や谷により絶えず多様化される。この新しい鉄道路線の乗客が、最も低い切通しを通過しなければならない時は、その土地の本来の地面は最も高い。そして、最も高い盛土や鉄道堤を登り、木立の天辺を越え、周囲の土地を見渡した時は、その土地の本来の地面は最も低い。この異常性と多様性は、鉄道――一本の水平線としての――を適切に敷設する際には、土地が高ければ切り通し、土地が低ければ土を盛ることが要請される、あの本質的要求に由来する。従って、実際にはほとんど水平面を移動し、その土地の本来の地表には退屈さや味気無さを免れるために必要なかすかな起伏さえほとんど存在しない場合でも、現実には旅行者には、あらゆる多様な山や谷の愉快な連続が繰り広げられることになる(25)。

また、バンジャマン・ガスティノウは『鉄道人生』(一八六一年)で、車窓風景を次のように喜んでいる。ここにも、「視点の複数化」を観取できる。

蒸気鉄道、この強力な舞台監督は、鼻息荒く、毎時一五リュー〔約六〇キロメートル〕の空間を貪り喰いながら、舞台装置や舞台装飾を引き攫っていく。毎瞬ごとに視点を変化させ、仰天する乗客に、次々と楽しい場面や、悲しい場面や、おどけた幕間劇や、花火のような輝く花々や、現れるや否やすぐに消え去る光景を見せる。蒸気鉄道は、自然を運動の中に置くので、自然はあらゆる暗色と明色の衣装を纏い、骸骨達や恋人達、曇天や晴天、陽気な眺めや陰気な情景、つまり結婚式、洗礼式、墓場を提示する(26)。

さらに、ヴィクトル・ユゴーは一八三七年八月二二日付妻宛書簡で、車窓風景を次のように賛している。ここには、「対象の歪曲化」と「運筆の水平化」を看取できる。

私は、蒸気鉄道と和解した。蒸気鉄道は、断然非常に美しい。〔…〕素晴らしい動きだ。それを分かるためには、体感する必要があった。スピードは、前代未聞だ。沿線の花々は、もはや花ではない。それは、赤や白の斑点、あるいはむしろ横縞だ。もはや、どんな斑点も存在せず、全てが横縞と化している。麦畑は豪華な金髪で、牧草は長い緑の三つ編みだ。街並や鐘楼や木立は、地平線上で狂ったように舞い踊り溶け合っている(27)。

また、マシュー・ウォードは『英国の事物、あるいは英国と英国人の小宇宙的見解』(一八五三年)で、車窓風景を次のように愛している。ここには、「構図の集中化」と「筆致の近粗化」を読取できる。

英国の美しさは、夢のような美しさなので、同じく儚いものであるかのようだ。そうした美しさは、時速四〇マイル〔約六四キロメートル〕で蒸気機関車が疾走する時ほど魅力的に見える時はない。熟考や瞑想を要求するものは、何もない。そして、手近にある対象は、すぐに荒々しく引き裂かれていくように見えるけれども、遠方にある野原や疎らな木立は、観察から逃れようと必死になったりせずに、不滅の印象を残すのに十分なほど目に長く留まり続ける。あらゆるものが、とても静かで、とても爽やかで、とても寛ぎに満ち、目を煩わせたり、魅力的な全体から注意を逸らせたりする目障りなものは何もない。そのため、私はまるで、竜巻に乗ったかのように高速で空中を航走しつつ、これらの穏やかな美しさを夢見るように愛するのである(28)。

さらに、ジュール・クラルティーは『パリ人達の旅行』(一八六五年)で、車窓風景を次のように好んでいる。ここには、「形態の抽象化」「色彩の純粋化」「共感の希薄化」を読解できる。

数時間の内に、蒸気鉄道はフランス全土を提示し、眼前に無限のパノラマ、つまり新奇な驚異という魅力的な画像の厖大な連続を繰り広げる。風景について言えば、蒸気鉄道は大まかな量塊しか提示しない。これは、巨匠級の芸術家こそが用いる手法である。蒸気鉄道には、細部を求めずに生き生きとした全体を求めよう。こうして蒸気鉄道は、その生彩ある色彩であなたを魅了した後で、突然停止し、簡単にあなたを目的地で降ろし、提示した土地の美しさに劣らぬ案内の親切さであなたを驚かせる(29)。

なお、こうした蒸気鉄道の車窓風景は、次第に文学上で詩や小説の主題として取り上げられ始める。

例えば、ポール・ヴェルレーヌは『優しい歌』(一八七〇年)所収の「汽車の窓から」で、車窓風景を次のように詠っている。

汽車の車窓の風景は

荒れ狂って駆け抜ける、野原の全て

水も、小麦も、木も、空も

猛った渦へとなだれ込む

そこへか細い電柱も倒れ込み

電線も奇妙な歩調で花押と化す(30)。

また、ロバート・ルイス・スティーヴンソンは『子供の詩の園』(一八八五年)所収の「汽車の窓から」で、車窓風景を次のように吟じている。

妖精より速い、魔女より速い、

橋々、家々、塀々、溝々。

戦場の軍隊のように突進する、

牧場の馬々や牛々。

丘陵も平原も目に見えるもの全て

横殴りの雨のように飛んでいく。

そして時々、瞬く間に、

書割の駅舎が掠め去る。

ほら、一人の子供が這ってよじ登り、

たった一人で野イチゴを摘んでいる。

ほら、一人の放浪者が立って見ている。

おや、野原ではヒナギクの数珠繋ぎ!

ほら、荷車が道路を駆け去る、

人も荷物も一緒くたになって。

こっちには水車、そっちには川。

一目見たら、それっきり(31)!

さらに、エミール・ゾラは『獣人』(一八九〇年)で、車窓風景を次のように描写している。

ル・アーヴルからモットヴィルまでは、草原で、平野が続き、生垣が区切りを入れ、リンゴの木が植え込まれている。それから、ルーアンまでは起伏の激しい荒野が続く。ルーアンを過ぎると、セーヌ河がうねる。セーヌ河とは、ソットヴィルと、オワゼルと、ポン・ド・ラルシュで交差する。やがてセーヌ河は、広大な平原を貫いて、絶えず見え隠れしながら、川幅を広げていく。ガイヨンからは、セーヌ河は離れることなく左手を緩やかに流れる。川岸は低く、両岸ともポプラやヤナギが並んでいる。汽車は小高い丘の斜面を疾走し、セーヌ河とはボニエールで別れるが、ロルボワーズのトンネルを出ると、突然ロスニーで再会する。セーヌ河は、まるで旅行の親しい道連れのようである。次の停車まで、さらに三度セーヌ河を渡る。そして、マントでは木々の間に鐘楼が見え、トリエルでは石膏採掘場が白い斑点のように見え、ポワシーでは街中を突っ切り、サン・ジェルマンでは森の緑の壁の間を抜け、リラの花が咲き溢れるコロンブの坂を下ると、遂にパリの郊外である。アニエールの鉄道橋から、パリがちらりと見え、工場の煙突の林立する醜い区画の先に、遠く凱旋門が見える。蒸気機関車は、バティニョールで地下に飲み込まれ、サン・ラザール駅の騒音の中で、乗客達は降車する(32)。

そして、マルセル・プルーストは『花咲く乙女たちのかげに』(一九一九年)で、車窓風景を次のように描述している。

色彩は生き生きとし、空は朝焼けに染まり、私はもっとよく見ようと目を車窓に近付けた。なぜなら、私はこの空に自然の深遠な存在との関わりを感じたからである。しかし、線路が向きを変えたので汽車は方向を転じた。朝の景色は、車窓の中で、夜の村と交代した。まだ満天の星空の下、月光に青く映える屋根や、乳白色の真珠を散りばめたような夜の洗濯場が見えた。そして、私が帯状のバラ色の空が失われたことを悲しんでいると、今度はさらに赤色に染まって反対側の車窓の中に認められたが、再び線路のカーヴで見えなくなった。そこで、私はこの間欠的で対照的な断片を寄せ集め、描き直し、私の真紅色の移ろいやすい美しい朝を、一つの全体的な光景や一つの連続した絵画として得るために、一方の窓から他方の窓へと走り寄って時を過ごした(33)。

7 フランスの蒸気鉄道

これらのことから、セザンヌが「実現」しようとした「感覚」は、蒸気鉄道による視覚の変容と何らかの関係を持つ可能性がある。事実、一九世紀におけるフランスの蒸気鉄道の発達と、セザンヌの人生の発展は、ほぼ軌を一にしている。

まず、一七六五年にイギリスのジェイムズ・ワットが考案した蒸気機関を動力として、一七六九年にフランスのニコラ=ジョゼフ・キュニョーが蒸気機関車を制作する。そして、一八〇四年にイギリスのリチャード・トレヴィシックは、この蒸気機関車を鉄製車輪で鉄製線路上で駆動させる。これが、世界最初の蒸気鉄道である。

フランスで、この蒸気鉄道が旅客用に初めて本格的に運行されたのは、セザンヌが生れる二年前の一八三七年のパリ=サン・ジェルマン線である。この時サン・ラザール駅が開業し、一八三九年にはパリ=ヴェルサイユ間のセーヌ右岸線が、一八四〇年には同セーヌ左岸線が開通している。

以後、鉄道網はパリを中心に急速に拡大し、その五年後の一八四二年には鉄道建設を法的に支援する「鉄道憲章」が制定され、一八四〇年代に鉄道建設が本格化する。例えば、一八四三年にはパリ=オルレアン線とパリ=ルーアン線、一八四五年にはパリ=リール線、一八五二年にはパリ=リヨン線、一八五三年にはパリ=ボルドー線とパリ=ストラスブール線、一八五五年にはパリ=マルセイユ線、一八六三年にはパリ=ブレスト線が敷設されている。その結果、第二帝政期(一八五二年~一八七〇年)には、パリと主要地方都市を結ぶほぼ全ての幹線路線が整備されている 。

総延長で見ると、フランスの鉄道路線は一八四三年には僅か五六〇キロメートルに過ぎなかった。ところが、一八四八年には一三二二キロメートル、一八五〇年には三六〇〇キロメートル、一八五五年には五五一〇キロメートル、一八七〇年には実に一七〇〇〇キロメートルにまで飛躍的に拡大している。

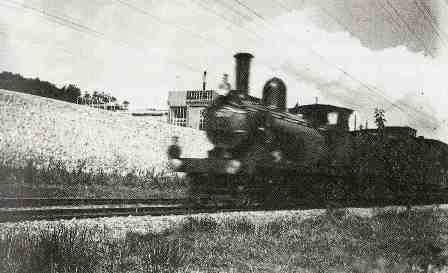

また、一九世紀におけるフランスの代表的な蒸気機関車は二種類あり、一つはボイラー内に多数の管を通して蒸気力を高めるセガン式で、もう一つは動軸を機関車の最後部に置き重心を低く抑えたクランプトン型であった。セガン式は、一八三二年のサン・エティエンヌ=リヨン間では時速一〇キロメートル以下しか出力できなかったが、一八五〇年代には一九トンの荷重を牽引して時速八〇キロメートルで走行が可能であった。また、クランプトン型は、一八七八年には平均時速七〇から八〇キロメートルを達成し、最高時速は一三〇キロメートルに到達していた。

その結果、一八五五年には、ナポレオン三世がマルセイユからパリへの八四八キロメートルの行程を、平均時速約一〇〇キロメートルの特別列車でわずか八時間三六分で帰還している。なお、このパリ=マルセイユ線はフランスで最も長く美しいと称えられる路線で、当時の全線の所要時間は通常は二〇時間二三分であった。

一方、セザンヌが最初に蒸気鉄道で長距離旅行したのは、二二歳でパリに初上京した一八六一年四月である。エミール・ゾラがパリからエクスのセザンヌに宛てた同年三月三日付書簡から、この時セザンヌはその約六年前に開通したばかりの上記のパリ=マルセイユ鉄道路線を利用したと推定される。

ともかく、僕〔ゾラ〕は、君〔セザンヌ〕が出発の前に到着日時を僕に一筆くれることを期待している。僕は、鉄道駅へ君を迎えに行くつもりだ(34)。

また、セザンヌは蒸気鉄道でパリからフランス各地に旅行している。例えば、一八六三年にセザンヌはゾラと度々パリ=ソー線に乗車している。

僕達は、朝早い内にパリの城壁外に出るために、日曜日の一番列車でよく出かけた。それは一つの仕事だった。ポールは、画家の道具を一式携えていた。僕自身は、本を一冊だけポケットに忍ばせていた。汽車は、ビエーヴル川に沿って進んだ。〔…〕僕達は、フォントネー・オ・ローズ駅でよく下車した(35)。

さらに、セザンヌがパリ=ル・アーヴル線を利用していたことは、メダンにあるゾラ邸を訪問後の礼状である一八七九年六月二三日付エミール・ゾラ宛書簡から確定できる。

僕は、大過なくトリエルの駅に着いた。君のお城の前を通過する時に、ドア越しに手を振っていたので、僕が乗り遅れずに汽車に乗ったことが君にも分かったはずだ(36)。

なお、一八五七年には、別会社だったパリ=リヨン線とリヨン=マルセイユ線を併合してパリ=リヨン=地中海(PLM)鉄道会社が設立され、一八七七年には、同社によりマルセイユ=エクス間が連結されエクスとパリが直結している。それ以後、セザンヌがエクスとパリの往復にこの鉄道路線を活用していたことは、カミーユ・ピサロの一八九六年一月二〇日付息子リュシアン宛書簡から特定できる。

あの全く南仏的な開放性で大いに親愛の情を示されたので、オレルはすっかり真に受けて、エクス・アン・プロヴァンスへ親友セザンヌについて行っても良いのだと思った。翌日のパリ=リヨン=地中海鉄道の汽車で、待ち合わせることになった。「三等車で」と、親友セザンヌは言った。さて翌日、オレルはプラットフォームで目を見開いて四方を見回す。セザンヌはいない! 汽車が動き出す。いない!! オレルはとうとう「僕がもう乗ったと思ってセザンヌも乗ったのだ」と自分に言い聞かせ、意を決して乗車する。リヨンに着くと、オレルはホテルで財布の中の五〇〇フランを盗まれてしまう。引き返すこともできないので、念のためオレルはセザンヌの家に電報を打つ。セザンヌは(エクスの)自宅にいた、彼は一等車に乗ったのだ……!(37)

これに加えて、セザンヌは蒸気鉄道で晩年まで頻繁に、エクスとパリを二〇回以上往復し、さらにフランス各地を転居する生活を送っている。その近代的な転居生活を容易にしたものこそ、当時の最先端の交通技術である蒸気鉄道に他ならない。

これらのことから、セザンヌは、蒸気鉄道を肯定的に享受し、鉄道乗車視覚も自明的に感受する最初の世代に属すと判定できる。

エミール・ゾラ撮影 19世紀後半のフランスの蒸気鉄道 撮影時不詳

8 セザンヌの絵画理論

これに関連して、セザンヌの絵画理論には鉄道乗車視覚との共通性を数多く指摘できる。

例えば、セザンヌは、一九〇四年四月一五日付エミール・ベルナール宛書簡で、自らの絵画理論を次のように語っている。

自然を、円筒体、球体、円錐体によって扱い、全てを遠近法の中に置きなさい。つまり、一つの面である、一つの事物のそれぞれの側面が、一つの中心点に向かって行くようにしなさい。水平線に平行な線は、広がりを、すなわち自然の一断面を与えます。〔…〕この水平線に対し垂直な線は、深さを与えます。ところで、自然は、私達人間にとっては、平面においてよりも、奥行において存在するものです。それゆえに、赤色と黄色で表現される光の震動の中に、空気を感じさせるのに十分な量の青みがかった色を導入する必要があります〔傍点引用者〕(38)。

この発言から分かることは、セザンヌが意識的に「一つの中心点」を設定して画面を構成している事実である。実際に、この構図の中心点は、必ずしも教条的にではないが通常遠景に置かれることが多く、さらにそこから近景に近付くにつれて対象の輪郭がぶれたり筆致が粗くなったりし、さらにその筆触も横方向に反復されて水平方向の運動感を示すことが多い。

つまり、まずセザンヌは、この「構図の集中化」「筆致の近粗化」「運筆の水平化」を、視野中央の最遠景が最も動きが遅く、近景に近付くにつれて対象の運動が加速する鉄道乗車視覚と重ね合わせ、その「感覚」と画面が一致するように調整しつつ漸進的に絵筆を進めたのではないかと推理できる。

また、ここでセザンヌが推奨する「円筒体」「球体」「円錐体」という「形態の抽象化」は、鉄道乗車時の視覚現象と類似している。

事実、疾走する汽車の車窓では、外界の形象は身近なものほど曖昧になる。もしそうした状況で、大量の視覚印象の渦に飲み込まれずに確固とした形体を認識しようとすれば、対象はまず最も基本的な形態から把握されねばならない。また蒸気鉄道は、その車輪線路と蒸気機関の抽象運動ゆえに、車外や車内の対象の三次元的構造を顕現化させる視覚的特性も有している。

そうであれば、このことは、全ての視覚印象を点描表現で翻訳し、全ての形体を色斑の奔流の中に埋没させてしまう印象派に反発して、セザンヌが「自然によって、つまり感覚によって、再び古典的にならねばならない(39)」と述べ、「印象派を、美術館の芸術のように何か堅固で持続的なものにしたい(40)」と話したことと妥当に呼応する。

さらに、セザンヌが推薦する「赤色」「黄色」「青みがかった色」という「色彩の純粋化」も、鉄道乗車時の視覚現象と類似している。

実際に、疾駆する汽車の車窓では、外界の色相は手近なものほど朦朧となる。もしそうした情況で、個々の色彩を的確に認知しようとすれば、やはり対象はまず最も根源的な純色から把捉されねばならない。また蒸気鉄道は、その移動と速度の抽象運動ゆえに、目に映る対象の概観的特徴を顕在化させる視覚的特性も有している。

その意味で、印象派の雑多な「原色」による「筆触分割」的斑点描法の中でも、セザンヌがさらにより純粋な「三原色」に基づく色彩表現を重視していることは非常に自然な展開と言える。

これに加えて、セザンヌは絵画制作における視覚印象に対する受動性を強調している。

例えば、セザンヌは、一八九六年七月二一日付ジョアシャン・ガスケ宛書簡で、自らを「感覚の受信機(41)」と呼び、一九〇四年五月一二日付エミール・ベルナール宛書簡で、「モデルをよく見、極めて正確に感じるべきです(42)」と教えている。

また、セザンヌは、一九〇四年五月二六日付エミール・ベルナール宛書簡で、「誰でも自然に対しては、どんなに綿密で、誠実で、従順であってもそうあり過ぎることはありません(43)」と諭し、一九〇五年一〇月二三日付エミール・ベルナール宛書簡で、「自然を前にしての私達の気質や能力の形式がどのようなものであれ、これまでに私達の前に現れた全てを忘れて、私達が今見ている視像を描くこと(44)」を訓じている。

こうした「視覚の受動性」も、蒸気鉄道に一方的に運搬される、乗客の受身的視覚と構造的に親和的である(この点は、第4章「フォーヴィスムと自動車」との対比において重要である)。そして、やはりこのことにも、鉄道旅行がもたらす傍観者的な「共感の希薄化」との相同性を考慮できる。

9 セザンヌと蒸気鉄道

もちろん、セザンヌは、自分の絵画制作に蒸気鉄道の感化があるとは一言も述べていない。従って、両者を無条件に結び付けることにはあくまでも慎重でなければならない。

しかし、そのことは、セザンヌが意図的にその事実を秘密にしていた可能性はもちろん、その影響が本人にとっても無意識的であった可能性までを否定するものではない。少なくとも、先述したセザンヌの一〇の造形上の様式的特徴は、いずれも蒸気鉄道による視覚の変容と非常に類似している。

現に、「視点の複数化」と「対象の歪曲化」は、走行車内における視点の移動と、それによる視界の不明瞭化に呼応している。また、「構図の集中化」と「筆致の近粗化」は、汽車の車窓では遠景の対象ほど視野中央で長く動かず、近景の対象ほど視野外に素早く消え去ることに対応し、「運筆の水平化」は、平行に逆走する車外風景や横ぶれする車内状景における、対象の残像現象に相応している。さらに、「前景の消失化」と「画像の平面化」は、乗客の風景からの視覚的疎外化に照応し、「形態の抽象化」と「色彩の純粋化」は、車輪線路と蒸気機関の抽象運動による視覚の単純化に一致し、「共感の希薄化」は、鉄道旅行における傍観者的感受性の胚胎と合致している。

また、図1・図2・図3等が示すように、「筆致の近粗化」が画面最近景の最下段に到ると、画面を左右に結ぶ水平的な横長の描線と、それが作り出す横長の巨大な色面による「運筆の水平化」に転化し、さらにそれが「前景の消失化」に連動することも、突進する汽車の車窓では、近景の対象ほど高速で水平に飛び去り、全体的に水平な稜線が際立つと共に、前景が消失する視覚現象に極めて酷似している。

ここで興味深いことは、セザンヌが画業の早期から晩年まで鉄道画題を多様かつ継続的に描いている事実である。

例えば、セザンヌは、故郷エクスに一八五六年に開通したエクス=ロニャック鉄道路線の「切通し」を、一八七〇年頃に《サント・ヴィクトワール山と切通し》(図6)で直接写生している。興味深いことに、この作品は、一八五九年以来約四〇年間セザンヌがアトリエを構えた自邸ジャ・ド・ブッファンの庭内から眺めた約一〇〇メートル先の切通しを描写したものである。

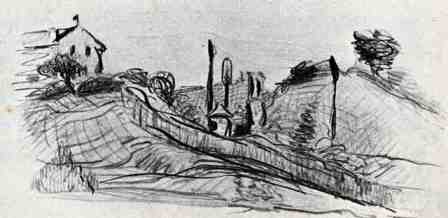

この作品には、さらに画面中央に「信号機」も描く、《切通し》(一八六七‐六八年)(図7)や《切通し》(一八六七‐七〇年頃)(図8)という先行作品も実在する。これらの作品は、セザンヌが、蒸気鉄道を普段から非常に身近に感じて生活し、鉄道画題に著しく強い関心を抱いていた確かな証拠である。

図6 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と切通し》1870年頃

図7 ポール・セザンヌ《切通し》1867-68年

図8 ポール・セザンヌ《切通し》1867-70年頃

また、セザンヌは、既に一八六六年夏という極めて早い時期に、《ボニエールの船着場》(図9)で、蒸気鉄道の「鉄道駅」と「電柱と電線」を実写している。事実、画面左の電信柱の周辺は、パリ=ル・アーヴル鉄道路線のボニエール駅であり、一般に一九世紀の電信は運行調整用に鉄道線路に沿って設置されているので、丁度この作品では画面中央を鉄道線路が左右に横切っていることが分かる(なお、この作品は、セザンヌにおいてのみならず、後に印象派と呼ばれる画家達の中でも最も早い鉄道画題絵画である)。

図9 ポール・セザンヌ《ボニエールの船着場》1866年夏

筆者撮影 ボニエール駅の列車通過風景 2006年8月28日

さらに、セザンヌは、蒸気鉄道の「線路」も描写している。実際に、彼は、《エスタックから見たマルセイユ湾》(一八七八‐七九年)(図10)で、此岸から対岸まで海岸全体に沿って走る、エスタック=マルセイユ間の鉄道線路を、画面右下に複数の黒線で臨写している。当時、彼がこの路線を常用していたことは、一八七八年九月二四日付エミール・ゾラ宛書簡から窺える。

僕は独りでエスタックにいて、夜マルセイユへ眠りに行き、翌朝またこちらに帰ってくる(45)。

図10 ポール・セザンヌ《エスタックから見たマルセイユ湾》1878-79年

これに加えて、セザンヌは、蒸気鉄道の「鉄道橋」も描出している。事実、図1や、《アルク渓谷の前の松》(一八八三-八五年)(図11)、《アルク渓谷の陸橋》(一八八三‐八五年)(図12)では、画面右中央にエクスのアルク川に架橋されたエクス=マルセイユ鉄道路線の鉄道橋が描き入れられている。

図11 ポール・セザンヌ《アルク渓谷の前の松》1883-85年

図12 ポール・セザンヌ《アルク渓谷の陸橋》1883-85年

そして、セザンヌは、蒸気鉄道の「汽車」も写出している。実際に、《ベルヴュから見たサント・ヴィクトワール山》(一八八二‐八五年)(図13)、《サント・ヴィクトワール山と大松》(一八八六‐八七年)(図14)、《アルク渓谷》(一八八五年頃)(図15)では、そのエクス=マルセイユ鉄道路線の鉄道橋の上を走行する鉄道列車が描き込まれている。

図13 ポール・セザンヌ《ベルヴュから見たサント・ヴィクトワール山》1882-85年

図14 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1886-87年

図15 ポール・セザンヌ《アルク渓谷》1885年頃

筆者撮影 アルク渓谷の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山 2006年8月25日

つまり、これらの一見「前近代」的な牧歌風景は、本当は「自然」の懐中に「蒸気鉄道」が闖入して微妙な均衡で拮抗し始めた、非常に「近代」的な人工景観でもある。従って、一般的な通念と異なり、ここでセザンヌはただ単に「自然愛好の画家」であるというよりも、むしろ同時に「近代生活の画家」でもあり、これらの作品の主な画趣は、「自然」だけでも「近代」だけでもなく「自然と近代の対比」にこそあると判読できる。

何よりも興味深いことは、セザンヌ自身が直接疾走する汽車の車内から眺めたサント・ヴィクトワール山を極めて讃美している事実である。実際に、彼は一八七八年四月一四日付エミール・ゾラ宛書簡で、エクス=マルセイユ鉄道路線の車窓風景について次のように明記している。

マルセイユへ行く時、ジベール氏と一緒だった。この手の人達は見ることに長けているが、その眼は教師的だ。蒸気鉄道でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユに聳える岩山だ。僕は、「何と美しいモティーフだろう」と言った。すると、彼は「線が揺れ動き過ぎている」と答えた。――そのくせ、『居酒屋』については、それについて一番最初に僕に話したのは彼なのだが、彼は非常に物分かりの良い誉め言葉を並べていた。しかし、いつも技量の観点からなのだ!(46)

現実に、マルセイユ行の鉄道路線に乗車すると、ここでセザンヌが言及しているのは、エクス・アン・プロヴァンス駅から二、三分の地点に展開する眺望であることが判明する。より正確に言えば、ここで彼が「何と美しいモティーフだろう」と賛嘆しているのは、正に、図1、図13、図14、図15等の鉄道橋を通過する時に快走する列車の車窓から見晴らせるサント・ヴィクトワール山なのである。

筆者撮影 アルク渓谷の鉄道橋通過時のサント・ヴィクトワール山 2006年8月26日

ここで注目すべきは、現存する数多くの書簡中、この発言がセザンヌが実に四〇歳を目前にして初めて画題としてのサント・ヴィクトワール山について触れた記述であり、さらに時期的にエクス=マルセイユ鉄道路線の開通後わずか半年後である符合である。

さらに着目すべきは、現存する数多くの作品中、セザンヌがサント・ヴィクトワール山を中心画題として描く連作も丁度この一八七八年以降に始まっている一致である。確かに、その連作の嚆矢とされる《ヴァルクロ街道から見たサント・ヴィクトワール山》は、その制作年を一八七八年から翌年と特定されている。

すなわち、セザンヌは、少なくとも一八六六年から、蒸気鉄道の絵画化に人一倍強い興味を抱いていたことは疑いない。この関心に、印象派に学んだ斑点描法等が作用し合って、次第にセザンヌは鉄道画題を外から描くのではなく、より内から捉えた「蒸気鉄道による視覚の変容」自体を、例えば図1等で、一種の「感覚」として絵画上に「実現」しようとしたのだと理解できる。

なお、これらのことから、セザンヌ絵画には、外から見た蒸気鉄道の外観の描写である画題上の影響から、内から捉えた鉄道乗車視覚自体の描出である造形上の影響への移行を指摘できる。前者が後者に先行するのは、見たものをそのまま描写する方が、それを内面的に消化して描出するよりも心理的負荷がより軽いためと解釈できる。

10 印象派・新印象派と蒸気鉄道

これに加えて、当初セザンヌが属していた印象派と鉄道乗車視覚を結び付ける指摘は既に当時から存在している。

例えば、アウグスト・ストリンドベリは「カフェ・エルミタージュからマルリー・ル・ロワへ」(一八七六年一月三〇日)で、アルフレッド・シスレーの絵画について次のように批評している。

前景には鉄道があり、汽車が通過したところである。なぜ、それが分かるのか? なぜなら、蒸気機関車の吐く煙が、今正に画面の右端で塊になろうとしているのが見えるからである。別の汽車が、画面の真中を通過している。そう、通過している。なぜなら、その様子、運動、車輪の振動、窓から眺めている乗客達がそのように描かれているからである。この風景は、客車が林間地を通過する時に車窓から見える、あるいは垣根を通過する時に垣間見える、そうした風に描かれている。一言でいえば、それはある一瞬の印象に過ぎない(47)。

また、現在では、印象派と鉄道乗車視覚を関連付ける学説も多数実在する。

例えば、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、印象派の斑点描法と鉄道乗車視覚の類似性を次のように解説している。

鉄道旅行の文脈で見た、パノラマ的知覚の本質的特徴を再考しよう。速力が前景の消失をもたらすにつれて、速力は乗客を、彼を直接的に包含している空間から分離する。つまり速力は、自らを「ほとんど実体なき障壁」として、客体と主体の間に挿入する。こうした方法で眺められた風景は、例えば鉄道旅行の批判者であるラスキンがまだそうであったように、集中的に、アウラ的にはもはや経験されずに、消失的に、印象派的に、正にパノラマ的に経験される(48)。

また、クレマン・シェルーは「列車からの眺め」(一九九六年)で、鉄道乗車視覚と印象派的視覚を関連付けている。

考えるまでもなく、時速五〇あるいは八〇キロメートルで疾走する汽車の車窓こそが、印象派を生んだのである。蒸気鉄道は、内密で刹那的な印象派的視覚の出現に無視できない役割を演じたと考えられる(49)。

事実、モネの先輩で、印象派の先駆者と言われるヨハン・バルトルト・ヨンキント(一八一九年~一八九一年)は、自分の制作に対する鉄道乗車視覚の影響を次のように公言している。

私は、汽車の車窓で、雷光の速力で通過する無数の連続する画像を見ていたが、それらは非常に高速で次々と消し去られるので一瞥しかできなかった。復路で、私はそれらを再び見たが、光が異なっていたので別物であった。そこで私は、このようにこそ描かなければならないと理解した。様々な瞬間における、一瞬の思いがけない光の本質だけを捉える。網膜上の瞬時の印象だけで十分である。残りは全て無用である(50)。

また、《競馬場にて、素人騎手達》(一八七六‐八七年)(図16)で、遠景に白煙を上げて走る蒸気機関車を描いたエドガー・ドガは、一八九二年九月に疾走する鉄道列車から眺めた風景に触発されて大量の風景画を制作したと明言し、《風景》(一八九二年)(図17)等を描いている。

〔その二一枚の風景画は〕今年の夏の旅行の成果です。私は列車の扉口に立ち、不明瞭に眺めていました。それが、私に風景画を描く着想を与えたのです(51)。

図16 エドガー・ドガ《競馬場にて、素人騎手達》1876-87年

図17 エドガー・ドガ《風景》1892年

さらに、一八七六年に《サン・ラザール駅、汽車の到着》(図18)等を描いたクロード・モネも、一八九五年に同年三月一日付ブランシュ・オシュデ宛書簡で鉄道乗車中に眺めたと伝える土地のコルサース山を合計一三枚描いている(図19)。従って、モネのこのコルサース山連作にも鉄道乗車視覚が反映している可能性がある。

私は、鉄道から日本の村に似ているサンドヴィケンを眺めた後、ここではどこからでも見ることのできる山にまた取り組んだのだが、この山は私に富士山を思わせる。私は、この視覚効果が非常に多様な最新の画題で六枚の絵画を描くだろうが、やり遂げられるだろうか(52)?

図18 クロード・モネ《サン・ラザール駅、汽車の到着》1876年

図19 クロード・モネ《ノルウェーのコルサース山》1895年

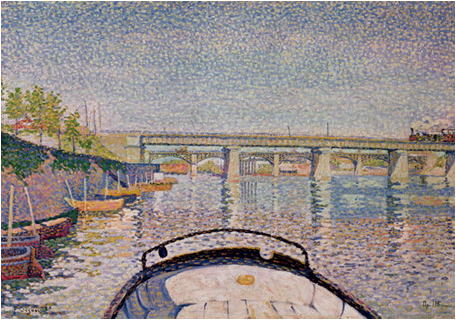

そして、新印象派のポール・シニャックもまた、蒸気鉄道による視覚の変容を造形化したと推測される。

まず、シニャックは、《ボア・コロンブ近郊の鉄道連結地》(一八八五年)、《ボア・コロンブの鉄道》(一八八六年)、《アニエールの鉄道橋》(一八八八年)(図20)で、鉄道橋を疾駆する汽車等、外から眺めた鉄道画題を複数描いている。

そして、同じ一八八〇年代に制作された、《ジュヌヴィリエの道、パリ郊外》(一八八三年)(図21)では、その画面中央の遠景の山の中央に、油絵具を盛り上げた小さな中心点を持つ「構図の集中化」や、そこから近景に近付くにつれて対象が顕著に点描化する「筆致の近粗化」が、内から捉えた蒸気鉄道的視覚の反映を明瞭に暗示している。

図20 ポール・シニャック《アニエールの鉄道橋》1888年

図21 ポール・シニャック《ジュヌヴィリエの道、パリ郊外》1883年

なお、セザンヌも含め、こうした作品はいずれも、乗車中の車窓風景をただ単純に描写したのではなく、その視覚の変容自体を降車後の自然風景に適用して描出している点こそが、鉄道乗車視覚の内面化とその芸術的創造性において極めて重要である。また、ドガ、モネ、シニャック共に、セザンヌと実際に交友があったことも付記しておこう。

ちなみに、鉄道乗車中の車内情景を鉄道降車後に描出した作品としては、マルセル・デュシャンの《列車の中の悲しげな青年》(一九一一年)(図22)を挙げられる。

運動、あるいはむしろ運動中の身体の連続的イメージが私の絵画に現れるのは、その二、三ヶ月後、一九一一年一〇月に《列車の中の悲し気な青年》を描こうと考えてからです。まず列車の運動の観念があり、次に通路で動いている悲し気な青年の観念がありました。つまり、互いに対応する二つの平行運動があった訳です(53)。

図22 マルセル・デュシャン《列車の中の悲し気な青年》1911年

以上のように、蒸気鉄道は、機械的加速による神経刺激の増加により大都市群集と同様の知覚の変容を生み、さらに機械的な移動と速度により視覚の変容を加味する。その意味で、いわゆるポスト印象派のセザンヌが、大都市群集による知覚の変容を表現する印象派から、徐々に蒸気鉄道による視覚の変容を表象する独自の造形表現に移行したと考えることは、決して不自然ではない。

ミッシェル・ラゴンは『抽象芸術の冒険』(一九五六年)で、「昔、最初の汽車が時速四〇キロメートルで走った時、余りにも速過ぎて車窓から風景の細部を見分けられなかった人々の孫達が、今や一二〇キロメートルで疾走する特急列車の戸口から同じ風景を苦もなく眺めている(54)」と考察している。

また、ポール・ヴィリリオは、『負の地平線』(一九八四年)で、「今日、言わば私達は、住居(その領域は事実上消滅した)に住んでいるというよりも、速力の習慣に住んでいる。速力は現実と同一視される。速力の本当らしさが私達を現実から疎外する。私達は速力の視覚効果を意識しなくなり、そうした加速により発生する知覚の混乱が常態化する(55)」と洞察している。

そうであれば、蒸気鉄道による視覚の変容が日常化するにつれて、その反映であるセザンヌの造形表現は、たとえ当初どれだけ冷たく無視されても次第に人々からその絶対的現実感を注目されるだろう。そして、そうしたセザンヌの先駆的な抽象表現は、やがて後続の近代画家達に絶大な影響を与え、彼は「近代絵画の父」と誉め称えられるはずである。

いずれにしても、セザンヌ自身が、実際に驀進する汽車から眺めたサント・ヴィクトワール山を、その芸術理論で多用する「モティーフ」と述べ、さらにそれを「美しい」と明言していることは事実である。そうである以上、意志的にしろ、無意志的にしろ、確かにその美的体験がセザンヌの絵画制作に反映した可能性を主張できる。

【註】引用は全て、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1937; Nouvelle édition révisée et augmentée, Paris, 1978, p. 324. 邦訳、ジョン・リウォルド編『セザンヌの手紙』池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、二五九頁。

(2)Émile Zola, L’Œuvre (1886), in Œuvres complètes, XIII, Paris: Nouveau Monde, 2005, p. 49. 邦訳、エミール・ゾラ『制作(上)』清水正和訳、岩波書店(岩波文庫)、一九九九年、九〇頁。

(3)Cézanne, Correspondance, p. 300. 邦訳『セザンヌの手紙』二三六頁。

(4)Herbert Read, Art Now, London, 1933. 邦訳、ハーバート・リード『今日の美術』増野正衛・多田稔訳、新潮社、一九七三年等。

(5)Fritz Novotny, Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive, Wien, 1938; Wien, 1970; Erle Loran, Cézanne’s Composition: Analysis of His Form with Diagrams and Photographs of His Motifs, California University Press, 1943. 邦訳、アール・ローラン『セザンヌの構図』内田園生訳、美術出版社、一九七二年; Liliane Brion-Guerry, Cézanne et l’expression de l’espace, Paris, 1966. 邦訳、リリアン・ブリヨン=ゲリ「セザンヌと空間の表現」持田季未子訳、『エピステーメー 特集=セザンヌ』朝日出版社、一九七七年一月号等。

(6)Maurice Merleau-Ponty, “Le doute de Cézanne” (1945), in Sense et non-sens, Paris, 1948. 邦訳、M・メルロ=ポンティ「セザンヌの疑惑」粟津則雄訳、『意味と無意味』滝浦静雄・粟津則雄・木田元・海老坂武訳、みすず書房、一九八三年等。

(7)Clement Greenberg, “Modernist Painting” (1960), in John O’Brian (ed.), The Collected Essays and Criticism: Modernism with a Vengeance 1957-1969, IV, The University of Chicago Press, 1993. 邦訳、クレメント・グリーンバーグ「モダニズムの絵画」『グリーンバーグ批評選集』藤枝晃雄編訳、勁草書房、二〇〇五年等。

(8)Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(9)Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977; Frankfurt am Main, 2004, p. 55. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年、七五頁。

(10)Max Nordau, Degeneration, London, 1895, p. 39. 邦訳、Max Nordau『現代の墮落』中島茂一訳、大日本文明協会、一九一四年、四九頁。

(11)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, pp. 168-169. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』二四〇頁。

(12)Gyorgy Kepes, Language of Vision, Cichago, 1944; Dover edition, 1995, p. 171. 邦訳、ギオルギー・ケペッシュ『視覚言語』グラフィック社編集部訳、グラフィック社、一九七三年、一五一頁。

(13)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 61. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』八〇頁。

(14)Cited in Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 60. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』八〇頁に引用。

(15)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, pp. 61-62. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』八〇‐八一頁。

(16)Francis Lieber, The Stranger in America: or Letters to a Gentleman in Germany, Philadelphia, 1834, p. 181. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七六頁に引用。

(17)Alfred de Vigny, “La Maison du berger” (1840-1844), in Poésies complètes, Paris: Garnier Frères, 1962, p. 145.

(18)John Ruskin, Modern Painters, III, London, 1856; Kessinger edition, 2005, p. 280. 邦訳、ジョン・ラスキン『風景の思想とモラル』内藤史朗訳、法蔵館、二〇〇二年、二七三頁。

(19)Cited in Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, pp. 55-56. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七五頁に引用。

(20)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, pp. 57-58. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七六‐七七頁。

(21)Eugène Delacroix, Journal de Eugène Delacroix, I (1823-1850), Paris, 1893, p. 386. 邦訳、ウジェーヌ・ドラクロワ『ドラクロワの日記:1822‐1850』中井あい訳、二見書房、一九六九年、二三六頁。なお、ドラクロワのロマン派の造形上の様式的特徴は、まだ写実的なルネサンス的リアリズムに基づきつつも、アカデミズムが重視する理性に基づく素描よりも、感性に基づく彩色を重視する点である。このことが、印象派やセザンヌを始め、新しい抽象的造形表現を追求する後の反アカデミズム的な近代画家達に多大な影響を与えることになる。興味深いことは、ここでドラクロワがわずか六年前に開通したばかりのパリ=ルーアン鉄道路線の車窓風景をいち早く肯定的に楽しんでいる事実である。触覚性を減退させ視覚性を突出させる蒸気鉄道の車窓風景が、ロマン派の素描よりも色彩を重視する感受性に影響を与えたとまでは言えなくても、両者に呼応性があることは確かである。そして、本書全体で見るように、そうした新しい脱自然的な近代技術的現実を肯定的に享受できる心性と、新しい脱自然主義的な近代絵画を推進する美意識に親和性があることも間違いない。このことは、近代技術による心性の変容の象徴的=造形的反映性こそが近代絵画の近代性の最本質であることを示唆するものでありうる。

(22)Friedrich Nietzsche, “Autobiographisches aus den Jahren 1856-1869,” in Werke, III, Frankfurt am Main: Ullstein, 1969, p. 776. 邦訳、フリードリヒ・ニーチェ「自伝集」『ニーチェ全集(14)この人を見よ・自伝集』川原栄峰訳、理想社、一九八〇年、二四二頁。

(23)Cited in Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 728. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅳ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波書店、一九九三年、一一六頁に引用。

(24)Hippolyte Taine, Carnets de voyage: notes sur la province, 1863-1865, Paris, 1897, pp. 185-186. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』一〇一頁に引用。

(25)Henry Booth, An Account of the Liverpool and Manchester Railway, Liverpool, 1830; London, 1969, pp. 47-48. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七七頁に引用。

(26)Benjamin Gastineau, La Vie en chemin de fer, Paris, 1861, p. 31. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七八頁に引用。

(27)Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes, II (1828-1839), Paris: Robert Laffont, 1991, p. 421. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』八七頁に引用。

(28)Cited in Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, pp. 58-59. (English new edition, Berkeley: University of California Press, 1986, p. 60.) 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七七‐七八頁に引用。

(29)Jules Claretie, Voyages d’un Parisien, Paris, 1865, p. 4. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』七八‐七九頁に引用。

(30)Paul Verlaine, La Bonne Chanson (1870), in Œuvres poétiques complètes, Paris: Gallimard, 1962, p. 146. 邦訳、ポール・ヴェルレーヌ「汽車の窓から」『ヴェルレーヌ詩集』堀口大学訳、新潮社(新潮文庫)、一九五〇年、一〇一頁。

(31)Robert Louis Stevenson, “From A Railway Carriage,” in Complete Poems: A Child’s Garden of Verses, Underwoods―ballads, New York, 1916, p. 32. 邦訳、ロバート・ルイス・スティヴンソン「汽車の窓から」沢崎順之助訳、『英国鉄道文学傑作選』小池滋編、筑摩書房(ちくま文庫)、二〇〇〇年、一九七-一九八頁。

(32)Émile Zola, La Bête humaine (1890), in Œuvres complètes, XIV, Paris: Nouveau Monde, 2005, p. 183. 邦訳、エミール・ゾラ『ゾラ・セレクション(6)獣人』寺田光德訳、藤原書店、二〇〇四年、三五七頁。なお、セザンヌの最も親しい旧友であったエミール・ゾラは、私生活では、メダンの自邸をこのパリ=ル・アーヴル鉄道路線に面して構え、写真機でその疾走する蒸気機関車の写真を多数撮影している。また、小説家としても、ゾラは実際に一八八九年にこの鉄道路線の蒸気機関車の運転台に乗車取材した後、その翌一八九〇年に同路線の機関士を主人公とする『獣人』(一八九〇年)を発表している。さらに、ゾラは同著で鉄道乗視覚を次のように描写している。「薄明るい夜で、木立の黒い塊りが狂ったように次々と疾走していたわ。〔…〕汽車は、全速力で疾駆していたの……。〔…〕だけど、そのうち荒々しい物音は止んだわ。汽車はトンネルを出て、また薄明るい野原が現れて、黒い木立が次々と疾走していた……。〔…〕私の背後では、野原が飛び去り、木々が身をよじって屈曲しつつ、どれもすれ違いざまに短い叫び声を上げながら猛スピードで私を追いかけていたわ」(Ibid., pp. 163-166. 邦訳、同前、三一三‐三一八頁。)。この記述から分かるように、ゾラのセザンヌ芸術に対する無理解にもかかわらず、セザンヌとゾラは実際にはほぼ全く同時期に、絵画と文学で共に鉄道乗車視覚を芸術的に主題化している。このことは、たとえ観者が実生活で鉄道乗車視覚に慣れ、また文学的に描出できるほど鉄道乗車視覚を内面化していたとしても、絵画に対してあらかじめ固定的・偏見的な先入観を介在させている限り、鉄道乗車視覚の造形的反映を鑑賞することがいかに困難であるかを示す実例でありうる。いずれにしても、セザンヌと最も近しい関係にあったゾラが、殺害状況の告白という作中の最も重要場面で鉄道乗車視覚を極めて効果的に芸術的に主題化していることは注目に値する。

(33)Marcel Proust, “À l’ombre des jeunes filles en fleurs, II,” in À la recherche du temps perdu, II, Paris: Gallimard, 1988, pp. 15-16. 邦訳、マルセル・プルースト『失われた時を求めて(2) 第二篇 花咲く乙女たちのかげに(Ⅰ)』井上究一郎訳、筑摩書房(ちくま文庫)、一九九二年、三八二頁。

(34)Émile Zola, Œuvres complètes, I, Paris: Nouveau Monde, 2002, p. 172.

(35)Émile Zola, Le Capitaine Burle (1882), in Œuvres complètes, XI, Paris: Nouveau Monde, 2005, p. 639.

(36)Cézanne, Correspondance, p. 184. 邦訳、セザンヌ『セザンヌの手紙』一四〇頁。

(37)Camille Pissarro, Lettres à son fils Lucien, présentées avec l’assistance de Lucien Pissarro par John Rewald, Paris, 1950, p. 396. 邦訳『セザンヌの手紙』一九三‐一九四頁に引用。

(38)Cézanne, Correspondance, p. 300. 邦訳『セザンヌの手紙』二三六‐二三七頁。

(39)Émile Bernard, Souvenirs sur Paul Cézanne, Paris, 1912; Paris, 1926, p. 32. 邦訳、エミル・ベルナール『改訳 回想のセザンヌ』有島生馬訳、岩波書店(岩波文庫)、一九五三年、三二頁。

(40)Maurice Denis, “Cézanne” (1907), in Théories: 1890-1910, Paris, 1920, p. 250.

(41)Cézanne, Correspondance, p. 252. 邦訳『セザンヌの手紙』一九八頁。

(42)Ibid., p. 301. 邦訳、同前、二三八頁。

(43)Ibid., p. 303. 邦訳、同前、二三九頁。

(44)Ibid., pp. 314-315. 邦訳、同前、二五一頁。

(45)Ibid., pp. 173-174. 邦訳、同前、一三〇‐一三一頁。

(46)Cézanne, Correspondance, p. 165. 邦訳『セザンヌの手紙』一二二‐一二三頁。

(47)Pour ou contre L’impressionnisme, texts de grands écrivains réunis et présentés par Serge Fauchereau, Paris, 1994, p. 125. 邦訳、セルジュ・フォーシュロー『印象派絵画と文豪たち』作田清・加藤雅郁訳、作品社、二〇〇四年、一七六頁。

(48)Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise, p. 166. 邦訳、シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史』二三五‐二三七頁。

(49)Clément Chéroux, “Vues du train: vision et mobilité au XIXe siècle,” Études photographiques, n°1, novembre 1996. (http://etudesphotographiques.revues.org/index101.html)

(50)Cited in Henri Vincenot, L’Âge du chemin de fer, Paris, 1980, p. 136.

(51)Edgar Degas, Lettres de Degas, recueillies et annotées par Marcel Guérin, Paris, 1931; nouvelle édition, Paris, 1945, pp. 277-278.

(52)Daniel Wildenstein, Claude Monet: biographie et catalogue raisonné, III, Lausanne-Paris: La Bibliothèque des arts, 1979, p. 282. なお、モネは一八八三年春にヴェルノン=ジソール鉄道路線の車窓風景でジヴェルニーを発見したと伝えられ、同年四月に移住し、同路線に面して借家している(Ibid., II, 1979, p. 20)。また、モネはその借家を一八九〇年に購入し、一八九三年に敷地を鉄道線路の反対側へ拡張している。つまりそれ以来、母屋と、有名な太鼓橋の架かる睡蓮の池や庭園の間を、日常的に蒸気機関車が往来していたことになる。さらに、モネは一九〇四年頃には自分で自動車を時速八〇キロメートルで運転してジヴェルニーとパリを往復している(第4章「フォーヴィズムと自動車」を参照)。一八九〇年代末からジヴェルニーで描かれ始める《睡蓮》連作を筆頭に、モネの絵画表現における形態や色彩の不明瞭な描写もまた、移動機械乗車視覚と親和性を持つことは決して見逃すべきではない。

(53)Marcel Duchamp, Ingénieur du temps perdu, entretiens avec Pierre Cabanne, Paris, 1977, pp. 48-49. 邦訳、マルセル・デュシャン/ピエール・カバンヌ『デュシャンは語る』岩佐鉄男・小林康夫訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、一九九九年、五〇頁。

(54)Michel Ragon, L’aventure de l’art abstrait, Paris, 1956, p. 14. 邦訳、ミッシェル・ラゴン『抽象芸術の冒険』吉川逸治・高階秀爾訳、紀伊国屋書店、一九五七年、八頁。

(55)Paul Virilio, L’horizon negatif: essai de dromoscopie, Paris, 1984, p. 167. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン――速度と知覚の変容』丸岡高弘訳、産業図書、二〇〇三年、一五九頁。

【初出】本稿は、2007年5月25日に九州大学で開催された美術史学会第60回全国大会で口頭発表し、2011年3月に『形の文化研究』第6号(形の文化会、2011年、33‐44頁)で論文発表した、「セザンヌと蒸気鉄道――一九世紀における近代技術による視覚の変容」を加筆修正したものである。より詳細な分析は、筆者の博士論文『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』(晃洋書房・2013年)を参照されたい。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに