はじめに

ヨーロッパでルネサンス期に成立した一点透視遠近法の精神的意味内容とは、一体何だろうか?

本章は、美術史家エルヴィン・パノフスキー(Erwin Panofsky: 1892ー1968)が「『象徴形式』としての遠近法」(一九二四年‐二五年)[1]で提出したこの問題を、主に科学史家伊東俊太郎(Shuntaro Ito: 1930-2023)による自然概念史研究を手掛りに考察する。その際、特にパノフスキーがまだ十分に論じていなかった一点透視遠近法における視点の「一点透視性」に注目する。

1 エルヴィン・パノフスキーについて

エルヴィン・パノフスキーは、ドイツのハノーヴァーで生まれたユダヤ系の美術史家である。彼は一九二〇年以来ハンブルク大学で教えた後、一九三三年にナチス政権の樹立によりアメリカに亡命し、ニューヨーク大学教授及びプリンストン大学客員教授として活躍した、ヨーロッパの中世及びルネサンス美術研究の第一人者である。

ハンブルク大学時代に、パノフスキーは当時ハンブルクにあったヴァールブルク文庫の創設者として有名な美術史家アビィ・ヴァールブルク(Aby Warburg: 1866ー1929)と交友を持ち、ヴァールブルクが創始した美術史研究の方法論である「イコノロジー(Iconology)」を確立したことでも知られている[2]。

ここで取り上げる「『象徴形式』としての遠近法」は、パノフスキーが三二歳の時にヴァールブルク文庫の紀要に一九二四年から翌年にかけて発表したものである。パノフスキーは、ハンブルク大学時代にヴァールブルク文庫を介して、同じくハンブルク大学の同僚であった哲学者エルンスト・カッシーラー(Ernst Cassirer: 1874-1945)と親交を結んでおり、この論文の標題に含まれる「象徴形式」という概念も、当時『象徴形式の哲学』[3]を執筆中であったカッシーラーから借用したものであった。

遠近法は、価値の契機ではないとしても、それはやはり様式の契機ではあるのだし、さらにそれ以上のものでさえある。つまり、エルンスト・カッシーラーがみごとに造形した用語を美術史にも応用してみるなら、遠近法は、「精神的意味内容がそれによって具体的感性的記号に結びつけられ、この記号に内面的に同化されることになる」あの「象徴(シンボル)形式」の一つと呼ばれてもよいのである[4]。

なお、『象徴形式の哲学』の第一巻は一九二三年、第二巻は一九二五年、第三巻は一九二九年の発表である。

2 一点透視遠近法について

まず、パノフスキーはこの論文で、絵画における遠近法を広義と狭義に分けている。

広義の遠近法は、一点透視遠近法を含む全ての遠近感表現である。つまり、対象の遠近を、画面全体で統一された縮尺であるかどうかにかかわらず、対象の位置や大小等で表現する絵画技法である。パノフスキーはこの広義の遠近法を、G・E・レッシングを引用して、「われわれの眼からある距離のところに現われている対象を平面上に提示する学問[5]」と記している。

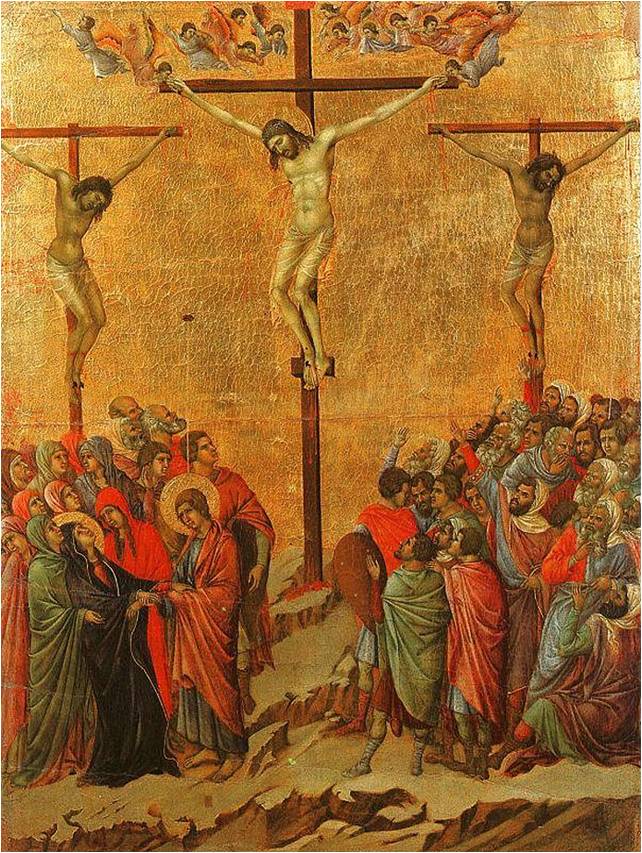

この広義の遠近法は、時代や地域を問わず人類史上普遍的に見られるものであり、例えば古代ギリシャでも用いられていた(図1)。また、中世ヨーロッパの金地の背景等もこうした広義の遠近法の一つである(図2)。

図1 古代ギリシャの絵画 紀元前540年頃

図2 ドウッチオ《磔刑図》1308-11年

一方、狭義の遠近法は一点透視遠近法である。すなわち、対象の遠近を、唯一つの消失点を基準とし、画面全体で統一された縮尺で、対象の位置や大小で表現する絵画技法である。パノフスキーはこの狭義の遠近法を、同じくレッシングを引用して、「多くの対象をそれらが占めている空間の一部とともに呈示する学、しかも空間のさまざまな面に散在しているこれらの対象がその空間もろとも、同じ一つの位置から見ている眼に映ずるであろう姿を呈示する学[6]」と記述している。

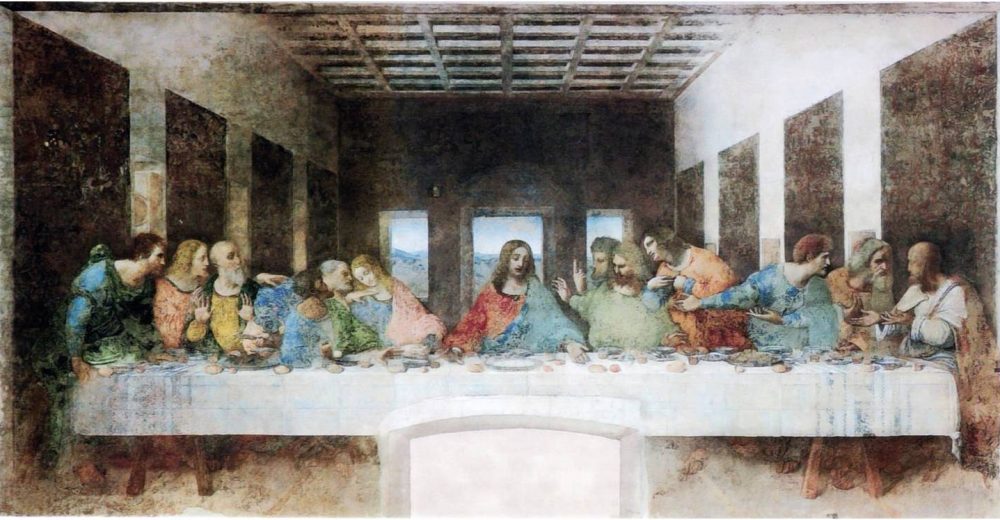

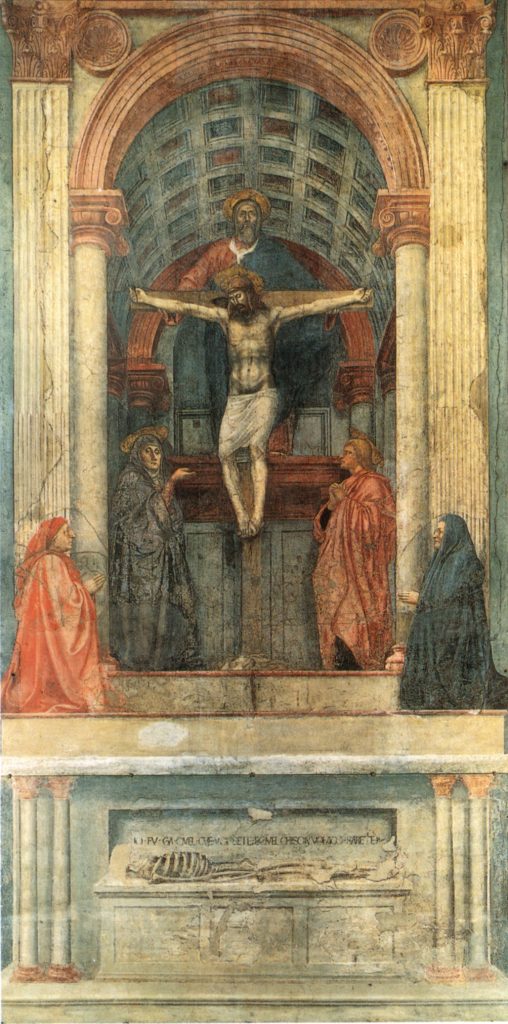

世界史上、この狭義の遠近法はルネサンス期のヨーロッパにおいてのみ発生した。代表例として、マザッチオの《聖三位一体》(一四二六年-二八年頃)(図3)、ヤン・ファン・アイク《ドレスデンの聖母》(一四三七年頃)(図4)、レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》(一四九五年-九八年)等を挙げられる。

図3 マザッチオ《聖三位一体》1426-28年頃

図4 ヤン・ファン・アイク《ドレスデンの聖母》1437年頃

この狭義の遠近法、つまり一点透視遠近法の特徴について、パノフスキーはまず窓の比喩を用いて、画面の透明性、すなわち支持体の物質性が意識されないことと述べている。またパノフスキーは、一点透視遠近法では、絵画空間が画面枠内で完結せずに、現実空間と地続きで広がっているかのような錯覚を抱かせると語っている[7]。

さらにパノフスキーは、この窓として見られた一点透視遠近法の画面を視覚のピラミッドの断面と見なし、全構造体の平面図と立面図を合成したものと考察している。つまり、唯一つの消失点により画面の奥行が決まれば、高さと幅も共通縮尺により決定でき、三次元性が確定されると分析している。そしてパノフスキーは、その唯一つの消失点は最も遠い奥行に、つまり無限の彼方である地平線上に置かれると説明している。その上で、この消失点が画面中央にあり、画面四隅への放射線角度が地平線から45度である場合、絵画平面はその消失点と観者のちょうど真ん中に位置すると解説している[8]。

ここで注目すべきは、理念上、一点透視遠近法では唯一つの消失点が無限の彼方にあり、観者がその消失点と画面のちょうど正反対の位置、つまり世界の中心という特権的位置から画面を眺めている点である。

3 一点透視遠近法の正確性と不正確性

こうした「ルネサンス期に発見され」た一点透視遠近法は、近代に至るまで「正確」なものと見なされてきた[9]。なぜなら、現実の視覚に似ている上に、合理的で客観的な論理的法則性を持ち、万人に説明可能・実践可能だからである。

例えばパノフスキーは、比較対象として、古代ギリシャの遠近法は空間描写において「包括的統一性が欠けて[10]」おり、「まったく特有の不安定さと内的不整合という特徴をもっている[11]」と指摘している。つまり、古代ギリシャの遠近法では、個々の対象は触覚的・立体的に描かれてはいるけれども、それらの空間的位置関係を全体的に統一する唯一つの消失点は存在していない。パノフスキーによれば、「保存されている古代絵画のうちには、統一的消失点を有するような絵はただ一つとして確かめられていない[12]」。

これに対し、ルネサンス期の一点透視遠近法は、空間的位置関係を全体的に統一する唯一つの消失点を持つために安定さと内的整合を備えている。そして、「幅・奥行・高さのすべての値をまったく一定した割合で変えてゆき、そうすることによってそれぞれの対象に、その固有の容積と眼に対するその位置とに応じた見かけの大きさを一義的に確定する[13]」ことにより、画面は他の遠近感表現に比べて非常に正確で写実的に見える。

しかし、実は一点透視遠近法は決して正確な視覚表現ではない。少なくとも、ありのままの自然で生来的な視覚表現ではない。このことをパノフスキーは、「無限で連続的な等質的空間、つまりは純粋に数学的な空間の構造は、精神生理学的空間の構造とは正反対[14]」と表現している。

まずパノフスキーは、精神生理学的空間では基本的に無限の概念は存在しないと説く。なぜなら、知覚は初めから知覚能力の限界に、つまり知覚可能な空間範囲内に限定されているからである。またパノフスキーは、精神生理学的空間では基本的に等質性は存在しないと論じる。なぜなら、視覚にしても触覚にしても、位置や方向は生存との関わりにおいてその固有な価値を持ち、空間構成の主要な方向である前後、左右、上下などは価値において不等質だからである[15]。

これに対しパノフスキーは、一点透視遠近法では、前述の通り、まず唯一つの消失点が地平線上に、つまり無限の彼方に置かれることを指摘する。また一点透視遠近法では、本質的に諸対象は位置関係以外の固有の自律的内容を持たない関数的存在であり実体的存在ではないので、画面全体は均質であると主張する[16]。パノフスキーは、これらにより、一点透視遠近法は空間全体を有限の質的領域から無限の量的領域に変更していると強調している[17]。

さらにパノフスキーは、人間の眼は二つであり、その視点も常に動いているので、視点は不動の一点ではないと明察している。また人間の眼球は球体であり、網膜は湾曲しているので、網膜像は端に行くほど歪み膨らんで見えると洞察している。パノフスキーは、こうした視点の複数性や運動性や歪曲性を捨象している点でも、一点透視遠近法は必ずしも正確ではなく、精神生理学的空間とは異なっていると力説している[18]。

4 一点透視遠近法の成立条件

それでは、なぜルネサンス期のヨーロッパにおいてのみこうした一点透視遠近法が成立したのだろうか?

既に見たように、一点透視遠近法が成立するためには、世界は閉じて完結しているのではなく無限に開かれているという信念と、世界のあらゆる物は等質であるという信念が必要である。またそれらの信念は、本来の身体的な視点が複数で可動的であることを無視し、視野の湾曲も無視するだけの強いものでなければならない。

ここで着目すべきは、パノフスキーが、空間観や世界観は一方では絵画として現れ一方では哲学として現れると暗示している問題である[19]。そしてパノフスキーは、一点透視遠近法の「獲得は、同じ時期に認識理論および自然哲学のがわで達成されたものの具体的表現にほかならない[20]」と喝破している。

具体的には、まずパノフスキーは、古代の遠近法は「世界の全体はつねに、根本的に非連続なものにとどまっていた[21]」古代の空間理論と同一の精神的意味内容を共有していたと説いている。

例えば、古代ギリシャのアリストテレス(Aristotles: 前384-前322)は、「個々の物の特殊な位置が、あるものの他のものに対する限界」を意味し、「量の領域への質の受容という、根本においてまったく非数学的な受容の仕方をする共通空間」を設定し、この共通空間を「もっとも外がわにある天球の究極の限界としてのみとらえ」ていた。つまり、このアリストテレスの空間論は、「古代の思考によってはまだ空間の具体的に体験可能な『諸性質』、特に『物体』と『非物体』の相違がひとつの『延長体(substance étendue)』という分母の上に据えられえなかったという事実を、特に明瞭に表現して」おり、「諸物体は、等質的で無限定な量的諸関係の体系に解消されるのではなく、ある限定された容器のなかでたがいに繋ぎ合わされた諸内容」であることを示している[22]。

これに対し、パノフスキーは、ルネサンス期の一点透視遠近法は「集合空間から体系空間へ[23]」という近代の空間理論と同一の精神的意味内容を有していると論じている。

例えば、一七世紀のルネ・デカルト(René Descartes: 1596-1650)は、「普遍妥当的で数学的に基礎づけることのできる規則があ」る、「空間的に無限であるが、それにもかかわらず徹頭徹尾計量的な」世界を設定する。このデカルトの空間論は、「無限な拡がりをもった、矛盾をふくまぬ一義的な空間構造が構築され、そのなかで物体と、物体相互のあいだの空虚な間隔とが法則的に結合されて、『総体として捉えられた物体(コルプス・ゲネラリテル・スンプトウム)』」であることを示している[24]。

パノフスキーは、一点透視遠近法は、この「デカルト主義によって合理化され」る近代的空間観と同一の機能を有し、「精神生理学的空間を数学的空間へ移行させること」であり、「主観的なものの客観化」であると論述する[25]。そして、「遠近法の歴史は、距離を設定し客観化しようとする現実感覚の勝利だとも、距離を否定する人間の権力志向の勝利だともとらえられるし、外界を確定し体系化するものだとも、自我領域の拡張だともとらえられる[26]」と結論している。

5 「自然」概念の変遷

このように、パノフスキーの「『象徴形式』としての遠近法」は、ルネサンス期の一点透視遠近法と、一七世紀のデカルトに代表される近代ヨーロッパ的空間観に理念的共通性を見る点で画期的な研究であった。

しかし、筆者は、パノフスキーのこの論文ではまだ一点透視遠近法の最も重要な「一点透視性」が十分に論じられていないと考える。

そこで、次に改めて、一点透視遠近法の根底にある自然観を通じてこの「一点透視性」の問題を考察したい。ここではその手掛りとして、自然概念の変遷に関する最も的確な分析の一つである、伊東俊太郎の先行研究を要約しつつ敷衍しよう[27]。

伊東によれば、森羅万象を一つの全体として統括する「自然」という概念が最初に生まれたのは、古代ギリシャである。それは「ピュシス(physis)」と呼ばれ、最初はそれ以前の古代オリエントと同じく個別の自然現象を指していたが、次第に自然現象一般も意味するようになる。この「ピュシス」は、自律的で内在的な生成・変化、固有の性状・力・秩序・原理、そして森羅万象一般を意味し、自ずから生れ、育ち、衰え、滅ぶ、生命的存在全体を包括する概念であった。

ここで興味深いことは、この「ピュシス」には、狭義の「自然」のみならず「神々」や「人間」も含まれていた問題である。つまり、「人間」は「自然」の一部であり、「神々」も「自然」に内在するとされていた。このことを伊東は、全体的な「生命」的「自然」に、「神々」も「人間」も全てが同質な「生れを同じくするもの」として内包されているという意味で、「汎自然主義(パンピュシズム)」と呼んでいる。言い換えれば、これは汎神論的自然観ということであり、実際に古代ギリシャの宗教形態が「人間」味溢れる「オリュンポス十二神」に象徴される「多神教」信仰であったことはよく知られている。

この「古代ギリシャの自然観」を体系化したのが、アリストテレスである。まず、アリストテレスは『形而上学』第五巻第四章で、「第一義的な主要な意味で自然と言われるのは、各々の事物のうちに、それ自体として、その運動の原理を内在させているところのその当の事物の実体のことである[28]」と定義している。またアリストテレスは、『自然学』第二巻第一章でも、「自然」を事物に内在する「運動の原理・原因」とし、「それ自身のうちに運動の原理を持つもの」として、「地」「水」「空気」「火」や、「植物」「動物」「人間」などを挙げている。

さらにアリストテレスは、そうした運動に関わる「始動因」のみならず、「質料因」「形相因」「目的因」の「四原因」全てを、その事物の「自然」と見なしている。そしてアリストテレスは、「自然」は、「自然に従って存在するものや自然的なものを意味する」とし、やはり自然物全体も「自然」と捉えている[29]。

ここで注意すべきは、このアリストテレスの「運動(キーネーシス)」は、単なる物理的「位置」の移動だけではなく、「実体」の誕生・消滅、「質」の生成・変化、「量」の増大・減少など、自律的で内在的な変化の要素も含んでいる問題である。つまり、ここでも「自然」は、有機的原理を内包する「生命」的「自然」として把握されている。

また、このアリストテレスの「運動」は、事物が自らの「目的(テロス)」としての「形相(エイドス)」の実現を目指す、「可能態(デュナミス)」から「現実態(エネルゲイア)」への移行と定義されている。こうした「自然」に「目的」を見ることもまた、「自然」と「人間」を同質なものと見なし、「自然」に感情・意志等の「人間」的属性を直観することに他ならない。

さらにアリストテレスは、事物は全て、素材としての「質料(ヒュレー)」と、本質としての「形相」から成り、生命体は、「質料」としての「物体(ソーマ)」と、「形相」としての「霊魂(プシュケー)」から構成されるとしている。そして生命体の生命原理は、それ無しには生物が存在しえず(形相因)、そのために生物の諸部分が存在し(目的因)、それによって生物の諸活動が営まれる(始動因)という意味で、「物体」に全体的な秩序を与える「霊魂」であるとしている。

そしてアリストテレスは、「植物」「動物」「人間」は、それぞれ順に「栄養・生殖」「感覚・運動」「理性・思考」を機能とする「霊魂」を持ち、後者が前者を含む連続的秩序を有するとしている。つまり「人間」は、「自然」と対立するものではなく、複雑形態ではあってもあくまでも「自然」の内的部分である。

その上でアリストテレスは、他を動かし自らは動かぬ「不動の動者」としての「神々」を、「自然」の「運動」の究極の「目的」である「純粋形相」として、自然学体系の頂点に位置付けている。すなわち「神々」もまた、「秩序(コスモス)」の源泉としてあくまでも「自然」に内在している。

こうしたアリストテレスの目的論的・生気論的自然観こそが、古代ギリシャの集約的な自然観であった。換言すれば、古代ギリシャ人にとって「ピュシス」は、自ずから生成変化する「生命」的「自然」全体であり、「神々」や「人間」も含んだ一つの調和的統一体であった。

そうした目的論的・生気論的世界観(あるいはアニミズム的世界観)においては、遠近法的表現は発生しても消失点は一つに収斂せず一点透視遠近法にはならない。現代の私達からすると奇妙に思えるが、これが古代ギリシャでは現実的な奥行感の表現は発達しても広義の遠近法に留まり、「保存されている古代絵画のうちには、統一的消失点を有するような絵はただ一つとして確かめられていない」理由である(図5)。

要するに、狭義の一点透視遠近法を「量的遠近法」とするならば、それ以外の広義の遠近法はすべからく「質的遠近法」なのである。ここに、一点透視遠近法の異常な異質性がある。普段、私達がそのことに気づかないのは、一点透視遠近法が通常の視覚に近似しており、既に「文化」ではなく「文明」的な技術として受容しているからに他ならない。

図5 《アレクサンドロス大王のモザイク(イッソスの戦い)》

イタリア・ポンペイ c. 120-100 BC

こうした古代ギリシャの「ピュシス」は、古代ローマに入ると「ナートゥーラ(nātūra)」とラテン語訳される。この「ナートゥーラ」の語源は「ナースコル(生まれる)」であり、「ピュシス」の語義はそのまま受け継がれる。つまり、この時点では「ナートゥーラ」もまた「生命」的「自然」全体を指し、汎自然主義(パンピュシズム)はまだ保たれていた。

ところが、古代ローマの滅亡後にキリスト教による中世ヨーロッパが成立すると、この「ナートゥーラ」はそれまでの「自然」概念から大きく変質する。つまり、キリスト教の教義では、創造主としての唯一絶対「神」と被造物は完全に分断されると共に、その被造物においても神が個別に創造した「人間」と「自然」は完全に分断される。そして、「神」と「人間」と「自然」が互いに異質なものと規定されることにより、従来の汎自然主義(パンピュシズム)的な世界全体の同質的一体性は崩壊する。これが、近代ヨーロッパの「ネイチャー(nature)」の原型である。

さらに、キリスト教の教義では、「神」の栄光を称えるための「人間」、「人間」の利益に奉仕するための「自然」という明確な役割分担が課される。従って、「神」を上位、「人間」を中位、「自然」を下位とする絶対的で断絶的な上下関係が確立される。その結果、「神」はもはや「自然」に内在などせずに、彼岸から此岸を監視する超越者となる。また「人間」は、もはや「自然」の一部などではなくなり、地上全ての主人となる。そして「自然」は、もはや何一つ「人間」的属性による類推を許さない、気心の知れぬ下僕となる。

ただし、中世ヨーロッパにおいては、まだ依然としてアリストテレス哲学の体系的厳密性の権威が強かった。また十二世紀には、いわゆる「十二世紀ルネサンス」によりアリストテレス等の古代ギリシャ・ローマの文献がアラビア世界からある程度流入した[30]。そのため、キリスト教の一神教的・階層的自然観と、アリストテレスの目的論的・生気論的自然観を折衷することが目指される。アリストテレスの「自然」の生命原理である「霊魂」を「実体形相」と翻案し、この折衷を「スコラ学」として大成したのが、十三世紀のトマス・アクィナス(Thomas Aquinas: c.1225-1274)である。

十四世紀から十六世紀のルネサンス期に入ると、中世ヨーロッパのアリストテレス=スコラ学的自然観は大きく動揺する。なぜなら、十字軍遠征等によるイスラム文明との大規模な接触により、そこで継承されていた古代ギリシャ・ローマ文芸の復興運動、すなわち「ルネサンス」が盛んになると共に、一四四〇年頃のヨハネス・グーテンベルク(Johannes Gutenberg: c.1398-1468)による活版印刷術の開発により、それらの古典文献が広く大量に普及したからである。

さらに、ルネサンス期には、「科学」と「技術」が結合する契機が生じる。なぜなら、イタリアを中心とする自由都市では、商工業の発達につれて中産階級を中心とする市民社会が勃興し、従来「学者」と「職人」を分け隔てていた階級的障壁が取り除かれ、「学者」の論理的な数学的理論と「職人」の実証的な技術的実践が接近する道が開かれたからである[31]。

そして十七世紀に入ると、それまでアリストテレス自然学に従属していたキリスト教本来の自然観が独立的に台頭する。その特徴は「機械論」と「自然支配」であり、その両者の典型をルネ・デカルトの主客分離的認識論に見出せる。

前述の通り、キリスト教において「自然」は、「神」が「人間」とは別個に創造した異物である。この「自然」の「非人間性」が強調されると、「自然」からは「人間」的属性としての感情や意志、つまり「生命原理」や「目的意識」、換言すればアリストテレスの「霊魂」や、それを翻案したスコラ学の「実体形相」が消去される。

このブレーズ・パスカル(Blaise Pascal: 1623-1662)の言う「大いなる牧神(パン)の死[32]」により、ニコライ・ベルジャーエフ(Nikolai Berdyaev: 1874-1948)が指摘するように、自律的で内在的に生成変化する「生きた有機的自然」は、他律的で決定論的な機械仕掛けの「死んだ無機的自然」に変貌する。

ここにおいて、物は全て、「人間」的要素である「色」や「匂い」等の「第二性質」を捨象されると共に、「自然」固有の属性である「形」「大きさ」「運動」等の「第一性質」だけに抽象され、一様な幾何学的「延長(extensio)」として把握される。すなわち、「自然」の「生命」的な「質」は無視され、「数学」的対象としての「量」だけが扱われるようになる。

さらにこうした「延長」は、明晰判明な「要素」に分解され、抽象的・定量的に因果関係を分析される。こうした「解析幾何学」に通じるデカルトの数学的・機械論的自然観は、「普遍数学」の構想の下に、天体、地球、地上の諸物、人間の順に、「自然」全体に適用される。事実、デカルトは『哲学原理』(一六四四年)第二部で、「自然学においては、幾何学におけるとは違った原理を容認もしないし、望ましいとも思わない[33]」と明言している。

この「物質」からの「精神」の除去と並行して、「精神」からの「物質」の排除、つまり「心身分離」も進行する。すなわち、「人間」もまた、「生命」的内実を欠いた単なる理性的な思考能力として、冷たく純粋な「思惟(cogitatio)」に還元される。実際に、デカルトは『省察』(一六四一年)で、「精神を物体から分離すること[34]」を奨励している。

この「思惟」は、「我思う、ゆえに我あり[35]」に象徴されるように、合理的に「思う(考える)」だけで、何一つ情緒的に「感じる」ことのない、幾何学的「延長」から物理法則を数学的に「演繹」するだけの抽象的な計算的理性である。その一方で、「動物」ばかりか「人間」の肉体さえも、「思惟」とは独立した単なる物質的な「機械」と見なされることになる。現に、デカルトは『人間論』(一六六四年)冒頭で、「私は、身体を、神が意図してわれわれにできる限り似るように形づくった土(元素)の像あるいは機械にほかならないと想定する[36]」と明記している。

こうして、「延長」と「思惟」の両方から人間的・生命的要素が脱落するにつれて、「客体」と「主体」の明確な二元論的分離が完成する。ここに、マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger: 1889-1976)の言う「世界像の時代」が開幕することになる[37]。

さらにデカルトは、アリストテレス的「観照」を敬遠し、滑車・テコ・斜面などの職人の「機械的技術」を賞賛している。これに関連して、デカルトの「機械論」には、当時登場したばかりの精密な「機械時計」の影響が指摘されている。事実デカルトは、『方法叙説』(一六三七年)第五部で、心臓と血液の運動を機械論的に説明した後で、「私が今説明した運動は、あたかも時計の運動が分銅と歯車の力、位置および形から結果するのと同じように、心臓のなかで目に見ることのできる器官の配置から必然的に結果するのである」と触れている[38]。

そして、デカルトは「自然支配」を称揚している。実際に、デカルトは『方法叙説』第六部で、「これらの一般的知見は、生活に極めて有用である知識に到達することが可能であり、また学校で教えているあの思弁的哲学に代って、一つの実践的哲学を見出すことを、私に理解させた。この哲学によって我々は、火、水、空気、星、天、その他我々をとりまくすべての物体と力と働きを、ちょうど職人たちのいろいろな技能を知るようにはっきりと知ることによって、それらの物体をそれぞれに固有なあらゆる用途に職人たちと同じように用い、かくして我々を自然の主人にして所有者(maîtres et possesseurs de la Nature)たらしめることができよう〔強調引用者〕[39]」と言及している。

このように、キリスト教の正統教義と極めて親縁的で整合的であることが、デカルトの数学的・機械論的自然観の肝要な点である。ちなみに、デカルト自身は時に誤解されるような反キリスト教徒では決してなく、むしろ敬虔なキリスト教徒として、その著作で、万人に与えられている理性や慣性等の自然の運動法則は神によって計画され賦与されたものであると告げていることを付言しておきたい。

6 一点透視遠近法と一神教的キリスト教

伊東による「自然」概念の比較研究の最も重要な点は、近代ヨーロッパの自然観が、正統なキリスト教の自然観に基づき、正統なキリスト教エートスと結び付いていることを指摘した点である。このことを基礎に、次に改めてパノフスキーが十分に論じていない一点透視遠近法の「一点透視性」について考察しよう[40]。

まず、個々の対象に即して複数の焦点を持つ古代ギリシャの遠近法は、世界全体を生命的存在と見る古代ギリシャの自然観と親和的である。これに対し、無限の彼方に収斂する近代ヨーロッパの一点透視遠近法は、正に唯一絶対の超越神を信仰するキリスト教の自然観と親和的である。つまり、無限の彼方に収斂する唯一つの消失点は、世界を超越し、彼岸から此岸を監視する唯一絶対の大文字の神の存在を直観させずにはいない。

また、一点透視遠近法は次のようにも捉えられる。キリスト教の自然観では、「理性」的存在である「神」は、自らに似せて「人間」に「理性」を与え、また「自然」を「理性」的に創造した。そうである以上、「人間」は自律的に「理性」を用いて「自然」を解読することが可能である。そうであれば、実生活上は神はいなくても何も不都合がないことになり、次第に「神」は理神論的に棚上げされ、究極的には無神論が到来することになる。そして「人間」は、「理性」を通じて唯一絶対の「神」の視座を踏襲し、地上の支配者として、自らに仕える「自然」を表象し、分析し、利用していくことになる。

つまり、いわゆる人間中心主義(ヒューマニズム)を標榜するルネサンス期において、唯一絶対神の似姿として理性を与えられた人間は、追放された神の玉座に座る。一点透視遠近法とは、正にこの近代ヨーロッパ的世界観を象徴化したものに他ならない[41]。要約すれば、一神教的キリスト教文明に成立した、「主体」的自我を持つ理性的個人が機械論的自然を「客体」として睥睨する時の合理的・数学的精神態度が、絵画表現における「一点透視遠近法」の本来の精神的意味内容である[42]。

図6 レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》1495-98年

この文脈で最も重要なのは、一点透視遠近法の最高傑作ともいえるレオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》(図6)である。

というのは、この作品では、一点透視遠近法の消失点はイエスの頭部の背後の地平線上にあり、まるでその彼岸から神が、神の子であるイエスと一体的に重なりつつ、此岸の鑑賞者をまなざしているように感じられるからである。

また、画面上のイエスを挟んで神と対峙している鑑賞者は、神の似姿として理性を与えられ特権的に世界の中心に位置付けられた人間を意味し、神との契約を自律的に守る一人の主体であることを表象している。

さらに、神と鑑賞者(人間)の中間にいるイエスは、神(の子)にして人間であり、もし神の似姿である人間が内なる理性を正しく発揮すれば、イエスのように神と一体化できることを含意していると解釈できる。

つまり、この一点透視遠近法の完成形とも言うべき見事な《最後の晩餐》(図6)は、極めて敬虔かつ理知的な形で、一点透視遠近法がキリスト教の教義と極めて親和的であることを言外に語り尽くしていると言えよう。

なお、ルネサンス期における一点透視遠近法が、十七世紀のデカルト哲学よりも早く成立したのは、ハーバート・リードが『イコンとイデア』(一九五五年)で示唆するように、造形的「イコン」は言語的「イデア」に先行し[43]、またG・W・F・ヘーゲルが『法の哲学』(一八二一年)で教示するように、「ミネルヴァのふくろう[44]」である哲学的言語表現はその理論的体系化において絵画的造形表現に時間的に遅れるためと考えられる。

もちろん、伊東が適切に注意を促すように、一口でキリスト教的自然観と言っても、神から委託された自然管理の権限をどの水準で捉えるかにより様相が異なり、例えば鳥と対話するアッシジの聖フランチェスコのような例もあるので一概に単純化はできない。しかし、本章では限られた紙数で論点を明確にするために、敢えて問題を図式化せざるをえなかったことを付記しておきたい。

おわりに

最後に強調しておくが、筆者はこうしたキリスト教的自然観に基づく、ルネサンス期の一点透視遠近法や、デカルトに代表される近代ヨーロッパ的世界観を、悪役として一方的に断罪する立場には立たない。なぜなら、これらはいずれも、十四世紀以降続発する黒死病により壊滅的被害を受けたヨーロッパを何とか復興させようとする実存的奮起という側面を持っていたと推定されるからである。例えば、農業や医療の進歩一つを取ってみても、近代ヨーロッパ文明がその後の人類全体にもたらした物質的繁栄の恩恵は決して否定されるべきではないだろう。

しかし懸念すべきは、現在ではそうした人間中心主義的な近代ヨーロッパ的自然観・世界観が、かえって公害・環境破壊や人間性喪失等の人類規模の致命的な諸問題を発生させている現実である[45]。その観点から、自然観・世界観の具体的表象、すなわち「象徴形式」としての一点透視遠近法の精神的意味内容の解読を通じて近代ヨーロッパ文明の本質を考察することは、決して少なくない重要性を持っているように思われる[46]。

註

(1)Erwin Panofsky, “Die Perspektive als ‘symbolische Form’” (1924-25), in Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft, Berlin, 1985; Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form, translated by Christopher S. Wood, New York, 1997; 邦訳、E・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元監訳、川戸れい子・上村清雄訳、哲学書房、一九九三年; エルヴィーン・パノフスキー「『象徴形式』としての透視図法」『芸術学の根本問題』細井雄介訳、中央公論美術出版、一九九四年; E・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元監訳、川戸れい子・上村清雄訳、哲学書房(哲学選書)、二〇〇三年、E・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』木田元監訳、川戸れい子・上村清雄訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、二〇〇九年。本稿の引用は全て、哲学書房の一九九三年版による。

(2)Erwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford University Press, 1939. 邦訳、E・パノフスキー『イコノロジー研究(上・下)』浅野徹・阿天坊耀・塚田孝雄・永澤峻・福部信敏訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、二〇〇二年。

(3)Ernst Cassirer, Die Philosophie der symbolischen Formen, 3 Bde., Berlin, 1923-29. 邦訳、カッシーラー『シンボル形式の哲学(全四巻)』木田元・生松敬三・村岡晋一訳、岩波書店(岩波文庫)、一九八九~一九九七年。

(4)『〈象徴形式〉としての遠近法』哲学書房、一九九三年、二七頁。

(5)同前、七八頁。

(6)同前、七九頁。

(7)同前、七九頁。

(8)同前、九‐一一頁。

(9)同前、九頁。

(10)同前、三〇頁。

(11)同前、二六頁。

(12)同前、二三頁。

(13)同前、二六頁。

(14)同前、一一頁。

(15)同前、一一‐一二頁。

(16)同前、一一‐一二頁。

(17)同前、一三頁。

(18)同前、一三‐一七頁。

(19)同前、三三頁。

(20)同前、六二頁。

(21)同前、三二頁。

(22)同前、三二‐三三頁。

(23)同前、六一‐六二頁。

(24)同前、六一‐六三頁。

(25)同前、六三‐六四頁。

(26)同前、六七頁。当然、ここにはルネサンスにおける「世界と人間の発見」を指摘したジュール・ミシュレやヤーコプ・ブルクハルトの影響があるだろう。ジュール・ミシュレ『フランス史3――16世紀:ルネサンス』大野一道・立川孝一監修、藤原書店、二〇一〇 年。ヤーコプ・ブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化(上・下)』新井靖一訳、筑摩書房(ちくま学芸文庫)、二〇一九年。

(27)伊東俊太郎『伊東俊太郎著作集(全十二巻)』麗澤大学出版会、二〇〇八年~二〇一〇年。自然概念史研究については、特に次の二著も参照。伊東俊太郎『一語の辞典 自然』三省堂、一九九九年。伊東俊太郎『文明と自然――対立から統合へ』刀水書房、二〇〇二年。

(28)伊東『文明と自然』一五一頁に引用。

(29)同前、一五一頁に引用。

(30)特に、伊東俊太郎『近代科学の源流』中央公論社、一九七八年や、伊東俊太郎『十二世紀ルネサンス』講談社(講談社学術文庫)、二〇〇六年等を参照。

(31)特に、伊東俊太郎『文明における科学』勁草書房、一九七六年の第四章「イタリア・ルネサンスと近代西欧科学」等を参照。

(32)Nikolai Aleksandrovich Berdyaev, Der Sinn der Geschichte, 1925. 邦訳、ベルジャーエフ『歴史の意味』氷上英廣訳、白水社、一九九八年、一四〇頁。

(33)伊東『文明と自然』一六八頁に引用。

(34)伊東俊太郎「近代科学の思想的基盤」『科学と現実』中央公論社(中公叢書)、一九八一年、一四一頁等を参照。

(35)伊東『文明と自然』一七〇頁に引用。

(36)伊東俊太郎「比較科学史のなかの近代科学」『比較文明と日本』中央公論社(中公叢書)、一九九〇年、三〇三頁に引用。

(37)Martin Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, 1938. 邦訳、マルティン・ハイデッガー『世界像の時代』桑木務訳、理想社、一九六二年。

(38)伊東『文明と自然』一六八頁に引用。

(39)伊東『文明と自然』一七〇‐一七一頁に引用。

(40)一点透視遠近法の精神的意味内容に主客分離を見る研究は際限ないが、筆者が特に影響を受けた文献として次の三著を挙げておきたい。小野紀明『精神史としての政治思想史――近代的政治思想成立の認識論的基礎』行人社、一九八八年。佐藤康邦『新装版 絵画空間の哲学』三元社、一九九七年。服部英二『文明間の対話』麗澤大学出版会、二〇〇三年。また、一点透視遠近法と一神教的キリスト教の関係については、一九七二年に日本文化会議が主催した東西文化比較研究第三回セミナー「日本美は可能か――美意識と倫理」における高階秀爾の発言にも大きな示唆を受けた。日本文化会議編『東西文化比較研究 日本美は可能か――美意識と倫理』研究社、一九七三年。なお、本稿の新知見は、これらの先行研究を受けて一点透視遠近法の「一点透視性」自体の精神的意味内容にキリスト教の一神教的自然観をより具体的に読解した点である。

(41)これに関連して、パノフスキーは次のように論評している。「遠近法的な空間観は、実体(ウーシア)を現象(ファイノメノン)に変えることによって、神的なものを単なる人間の意識内容に切り縮めるように見えるが、しかしその見返りに逆に、人間の意識を神的なものの容器にまで広げもする」(『〈象徴形式〉としての遠近法』哲学書房、一九九三年、七四頁)。

(42)本稿の議論を前提とする西洋近代美術における一点透視遠近法の崩壊の問題については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「『象徴形式』としてのキュビスム――一点透視遠近法的世界観から世界同時性的世界観へ」『比較文明』第二七号、比較文明学会、二〇一一年、一三五‐一五六頁。

(43)ハーバート・リード『イコンとイデア』宇佐見英治訳、みすず書房、一九五七年。

(44)ヘーゲル「法の哲学」藤野渉・赤澤正敏訳、『世界の名著三五 ヘーゲル』岩崎武雄責任編集、中央公論社、一九六七年、一七四頁。

(45)キリスト教に基づく人間中心主義的な近代ヨーロッパ的自然観・世界観が、かえって公害・自然環境破壊等の人類規模の致命的な諸問題を発生させている現実を指摘して世界的に影響力が大きかったのは、次の著作である。Lynn White, Jr., Machina ex deo: essays in the dynamism of western culture, MIT Press, 1968. 邦訳、リン・ホワイト『機械と神ーー生態学的危機の歴史的根源』青木靖三訳、みすず書房、一九七二年。

(46)マックス・ヴェーバー(Max Weber: 1864-1920)は、『宗教社会学論集』(一九二〇年)の序言で、なぜ近代ヨーロッパにおいてのみ普遍妥当性をもつ「科学」が成立したのかを問い、それとの関連で、一点透視遠近法の成立の問題に論及している。「近代ヨーロッパの文化世界に生を享けた者が普遍史的な諸問題を取扱おうとするばあい、彼は必然的に、そしてそれは当をえたことでもあるが、次のような問題の立て方をするであろう。いったい、どのような諸事情の連鎖が存在したために、他ならぬ西洋という地盤において、またそこにおいてのみ、普遍的な意義と妥当性をもつような発展傾向をとる文化的諸現象――少なくともわれわれはそう考えたがるのだが――が姿を現わすことになったのか、と。今日、われわれが『普遍妥当的』だと認めるような発展段階にまで到達している『科学』なるものは、西洋だけにしか存在しない。〔…〕同様にまた、ルネサンス期の西洋でなしとげられたドーム問題の解決や、全芸術のあのような――絵画ならば線および空間の遠近法の合理的な利用にみられる――『古典的』な合理化も、その技術的基礎はそもそもオリエントから借りてきたものだとはいえ、他ではみられないものであった」(マックス・ヴェーバー「宗教社会学論集 序言」『宗教社会学論選』大塚久雄・生松敬三訳、みすず書房、一九七二年、七‐八頁)。既に広く知られているように、こうしたヴェーバーに窺われる近代ヨーロッパ文明の科学技術による自然支配への問題意識には、恐らくフリードリヒ・ニーチェ(Friedrich Nietzsche: 1844-1900)の思想的影響がある。そして、発表時期を考慮すれば、このヴェーバーの問題提起に対するドイツ語圏における美術史学的反応が、パノフスキーの「『象徴形式』としての遠近法」(一九二四年-二五年)であったと想定できる。さらに、同様の思想的問題圏に、同時代のカッシーラーの『象徴形式の哲学』(一九二三年-二九年)及び実体概念から関数概念への認識問題研究や、ベルジャーエフの『歴史の意味』(一九二五年)や、ハイデガーの『存在と時間』(一九二七年)等が位置していたと推定できる。

【初出】本稿は、2011年11月20日に中央大学で開催された比較文明学会第29回大会で口頭発表し、『モノ学・感覚価値研究』第7号(京都大学こころの未来研究センター、2013年、54‐62頁)で論文発表した、「『象徴形式』としての一点透視遠近法――『自然』概念の変遷を手掛かりに」を加筆修正したものである。なお、初出発表時の論文は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに