フォーヴィズムは、一体何を描いたのだろうか?

この問題について、本章は近代技術による視覚の変容という観点から考察する。

1 フォーヴィズムについて

一般に、フォーヴィズムは、一九〇〇年前後のフランスで、アンリ・マティス(一八六九年~一九五四年)や、その周辺に集まった新傾向の青年画家達、つまり、アルベール・マルケ(一八七五年~一九四七年)、モーリス・ド・ヴラマンク(一八七六年~一九五八年)、ラウル・デュフィ(一八七七年~一九五三年)、キース・ヴァン・ドンゲン(一八七七年~一九六八年)、アンドレ・ドラン(一八八〇年~一九五四年)等を指す。

デュフィを除く彼等は、一九〇五年に、アカデミズム寄りの穏健で保守的なフランス芸術家協会や国民美術家協会のサロンに対抗し、より民間主体の自由で先進的なサロン・ドートンヌの第七室で、一群の前衛的な絵画を発表する。

しかしこの時、彼等の作品は、専門画家のみならず一般観衆からも甚だ仰天される。なぜなら、原色を多用し、筆遣いも荒い彼等の画風は、従来広く賞賛されていたアカデミズムが重視する、素描・彩色共に自然主義的で客観的再現性の高いルネサンス的リアリズムと比べて、非常に粗野で乱暴な印象を与えたからである。

また、従来のアカデミズムの古典主義美学では、感性による彩色は理性による素描に従属しなければならなかったが、彼らの絵画では大抵この関係が逆転していることも、その野生的で激情的な興感を一層強めていた。

例えば、大衆紙『ジル・ブラス』の美術批評家ルイ・ヴォークセルは、彼等の作風を次のように難じている。この評言を機に、彼等には「野獣派(フォーヴィズム)」という呼称が冠せられることになる。

部屋の中央には、アルベール・マルクによる、子供のトルソと大理石の小さな胸像がある……。原色の狂宴の真っ只中では、それらの胸像の純朴さに驚かされる。まるで、野獣(les fauves)の中のドナテルロである(1)。

フォーヴィズムの絵画的特徴は、基本的に「彩色の主観化」である。つまり、印象派以来の固有色の軽視を徹底し、客体に全く基づかずに恣意的な配色を行い(彩色の主観化)、その色彩自体も随意に純化する(色彩の純粋化)。これに伴い、素描も客観的な再現描写の機能を減少し、描線の自由度を増し(素描の主観化)、形態の単純性を高める(形態の抽象化)。これらが顕著に強調される時に、この画派の代名詞的な「彩色の過激化」と「素描の過激化」が成立する。

従来、こうしたフォーヴィズムの様式的特徴は、彼等が注目した、形態・色彩共に個性的傾向の強いポスト印象派のポール・セザンヌ、ポール・ゴーギャン、フィンセント・ファン・ゴッホや、色彩の純粋還元と描線の心理分析を実践した新印象派のジョルジュ・スーラ、ポール・シニャック等に内在していた、純粋に絵画上の造形的可能性を全面的に開花させたものであると説明されることが多い(2)。

フォーヴィズムの主要画家の大半は、一九〇五年以前から交友を持ち、こうした強烈な画風を共に発達させていた。しかし、必ずしも画派として明確で統一的な教義を共有している訳ではなかったので、彼等のグループとしての活動は非常に短命であり、一九〇八年には早くも散開することになる。

しかし、フォーヴィズムが達成した決定的に主観的な彩色と素描は、後続の近代画家達に、特に一九一〇年代以降の客観世界に全く依存しない自律的で非対象的な純粋抽象絵画の誕生に多大な貢献を果たすことになった。

本章は、これらを補足し、フォーヴィズムに自動車による視覚の変容の反映を指摘する。

2 自動車について

実は、一七六五年にイギリスのジェイムズ・ワットが考案した蒸気機関の陸上交通への応用は、蒸気鉄道よりも自動車の方が早かった。

事実、一七六九年にフランスのニコラ=ジョゼフ・キュニョーは、蒸気機関を動力に用い、鉄製車輪の車体を一般道で走らせることに成功する。この蒸気自動車が、世界最初の自動車である。

蒸気自動車は、一八三〇年代から主に乗合自動車として利用される。しかし、動力や路面における様々な技術的障害のためにその普及は遅々として進まなかった。

一方、一八〇四年には、イギリスのリチャード・トレヴィシックが、同じく蒸気機関を動力に用い、鉄製車輪の車体を鉄製線路上で駆動させ、蒸気自動車よりも運動効率の良い蒸気鉄道を実現する。その結果、蒸気鉄道は一八四〇年代以後陸上交通の主役として世界中で急速に発展する。

こうした蒸気鉄道の優勢に対し、一八六〇年代から自動車も技術革新により徐々に発達し始める。

まず、一八六〇年にはフランスのジャン=ジョゼフ・エティエンヌ・ルノワールが、ガスを燃料とする内燃機関を発明し、一八六二年にそれを動力に用いるガス自動車を製造している。また、一八七六年にはドイツのニコラウス・オットーがガソリンを燃料とする内燃機関を開発し、一八八六年にドイツのカール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーがそれを動力に用いるガソリン自動車を実用化している。

さらに、一八六七年には自動車用のゴムタイヤが一般に用いられ始める。当初のゴムタイヤは、全て車輪の外縁にゴムを取り付ける中実構造のソリッドタイヤであったが、一八九五年にはフランスのアンドレとエドゥアールのミシュラン兄弟がより安定性と高速性に優れる中空構造の空気入りゴムタイヤを初めて適用している。

そして、一八五二年にはセメント・コンクリート舗装道路に用いる代表的なポルトランド・セメントが世界中で生産され始め、一八七一年からはアスファルト・コンクリート舗装道路が世界各地で都市計画に導入されるようになる。

こうした「内燃機関」と「ゴムタイヤ・舗装道路」の発達につれて、自動車の速力は飛躍的に向上する。

例えば、一八九五年の世界最初の自動車レースにおけるミシュラン兄弟車は、最高時速でも約六〇キロメートルに過ぎなかった。しかし、一九〇六年の世界最初のグランプリレースにおける優勝車は、平均時速で約一〇〇キロメートル、最高時速は約一六〇キロメートルに到達していた。

なお、フランスにおける自動車の一般商業化は、プジョー社とパナール・エ・ルヴァッソール社による一八九一年である。以後、フランスでは自動車は最先端の流行風俗になる。

現に、エリック・サティは「ヨット遊び」(一九一四年)で、自動車について次のように歌っている。

「私、ここに居たくないわ」と、乗っている美しい女が言う。「もっと別のものが良いわ。ヨット遊びなんてちっとも楽しくない。自動車を探してきて」(3)。

3 蒸気鉄道と自動車

蒸気鉄道と自動車の関係について、さらに詳しく見てみよう。

近代技術は、「有機的自然の限界からの解放(4)」を生む。歴史上、これを最初に実現したのが、一八世紀後半に発明された「蒸気機関」であり、それを交通面で本格的に促進したのが、「車輪・線路」と結合して一九世紀半ばに発達する蒸気鉄道であった。

しかし、蒸気鉄道は、車輪線路上しか走行できない点でまだ行動範囲を限定されていた。また、蒸気機関は、動力の出力までに一定の待機時間が必要であった。こうした制約から、蒸気鉄道は乗客に制限的な集団行動を強要せざるをえず、個人的恣意性を許容するものではなかった。

これに対し、一九世紀後半に発展する自動車は、「ゴムタイヤ・舗装道路」により車輪・線路と同等以上の走行効果を発揮し、「内燃機関」により蒸気機関よりも利便度の高い出力を獲得する。その結果、自動車は時間的にも空間的にも行動領域を格段に拡大し、運転手の主体的随意性を飛躍的に増大させる。

例えば、アンドレ・シーグフリードは『現代』(一九五五年)で、こうした自動車の自律的自由性について次のように評している。

自動車が新たにもたらしたものは、スピードではない。なぜなら、鉄道も同じスピードで走れるのだから。自動車が新たにもたらしたものは、輸送の個人化であり、それも長距離であってさえも可能な輸送の個人化である。馬を使う旅行も個人的であったが、限界があった。鉄道は長距離旅行を可能にするが、強制的に「公共輸送」の体制に従わされ、避けがたく規律化される。なぜなら、客車は自律しておらず、線路から外れることもできないからである。自動車の格別な独自性は、一台ごとに車体に動力源を内蔵しており、独立した単位を構成していることである。従って、運転手は、どんな辺鄙な地点にも意のままに達せるという馬の利点と、一日に何千キロメートルも移動できるという鉄道の利点を同時に所有することになる。この場合の本質的特徴は、適応性と結合したスピードという点である(5)。

事実、自動車は、蒸気鉄道よりも時間的にも空間的にも移動的自由度が高い。このことが、蒸気鉄道に対する自動車の移動機械としての魅力であることは間違いない。そして、この自律的解放性のために、一般にしばしば自動車は蒸気鉄道では失われた人間と自然の関係を回復すると考えられがちである。

例えば、オットー・ユリウス・ビーアバウムは『ヤンキー・ドゥードル旅行とその他の旅行物語』(一九一〇年)で、「鉄道の車室に身を委ねることは、自分の自由を束の間放棄することに等しい。鉄道での旅は囚人の移送のようなものだ」とする。

その一方で、ビーアバウムは『自動車感傷旅行』(一九〇三年)で、「自動車の意義は、自由と思慮深さと自己規律、快適さの中にある。旅行用の馬車は、かつての詩情を十全に保ったまま自動車の中に甦った。しかもそれに加えて、より集約的でより拡大された楽しみという貴重な可能性を無限に増大させてくれた」と誉めている(6)。

また、パトリック・ゲデスは『進化する都市』(一九一五年)で、「鉄道で駅から駅へ迅速に発射されることの莫大な不利益」は、「道中のあらゆる多様な経験や美しいもののほとんどと出会い損なうことである」が、「最近の近代的な自転車や自動車の利用」が「幾分これを回復しつつある」と称えている(7)。

さらに、マルセル・プルーストは『失われた時を求めて』第四篇の「ソドムとゴモラ」(一九二一‐二二年)で、「自動車」は「急行列車による神秘をかけがえのない土地から剥奪したように思える」が、「自分自身でその土地を発見し、コンパスで測量し、より愛に満ちた探検者の手が、より綿密な精確さで、真の幾何学を、素晴らしい『土地の尺度』を感じるのを助けてくれるような印象を与える」と賞賛している(8)。

確かに、自動車は、蒸気鉄道よりも人間が自然に接近できる機会を増やす。しかし、実はそれは程度の問題に過ぎず、実際には蒸気鉄道の「車輪・線路」と「蒸気機関」により失われた移動実感や道中風景は、自動車の「ゴムタイヤ・舗装道路」と「内燃機関」でもやはり失われる。むしろ、自動車は蒸気鉄道以上に広汎に日常生活に浸透することで、人類の「有機的自然の限界からの解放」を一層推進する。

3 自動車による知覚の変容

それでは、自動車による知覚の変容は一体どのようなものだろうか?

この問題について、ジョルジュ・フリードマンは『人間と技術についての七つの研究』(一九六六年)で、「多くの場合、新しい環境における技術の増加は、私達が現存を知覚する機会をより稀にする傾向がある。交通技術のスピードは、対象との知覚的接触の可能な限界を超えている」とし、その限界は「約時速二〇キロメートル」であり、「それを超えると、徒歩や自転車旅行の寛ぎや魅力を成している、自然との接触感、自然の現存感を感受することが不可能になる」と言っている(9)。

また、フリードマンは『力と知恵』(一九七五年)で、「今日、自動車は人間を自然に近付けるだろうか?(10)」と次のように問いかけている。

年々、自動車は人間と自然の分離を広げており、大部分の自動車では、付属設備が複雑で精巧になり、ますます運転手から、機械の「感触」を奪い、道路の「感覚」を奪い、外的世界の知覚を奪っている。それも、金属部分を犠牲にして、窓ガラスやフロントガラスの面積を増大してさえである。心理的に支配することが困難(で稀)なスピードで、安全ガラスを通して、解読すべき境界標、標識板、宣伝広告、あるいは家々、木々、人々等の「記号」が次々に現れるのを見ることは、自然と接触を持つことではない。そのような世界は、抽象的な、あらゆる質的要素を脱色された延長であり、形而的(フィジック)というよりは形而上的(メタフィジック)である(11)。

そして、ヴォルフガング・シヴェルブシュが『鉄道旅行の歴史』(一九七七年)で、蒸気鉄道の車窓について述べるように(12)、自動車の車窓でも、風景の高速性と大量性による神経刺激の増加が個々の対象に対する注意を減少させると共に全体を一つとして感受させる、前景を欠いた動態的・疎外的・平面的・一望的な「パノラマ的知覚」が発生する。

こうした自動車による知覚の変容について、フリードマン、シヴェルブシュ、デヴィッド・リースマン『何のための豊かさ?』(一九六四年)(13)、エドワード・ホール『隠れた次元』(一九六六年)(14)、ポール・ヴィリリオ『負の地平線』(一九八四年)(15)等の見解を要約し敷衍しよう。

まず、自動車は、元々車輪の回転による前進により、運転手の移動労力を軽減する。その上で、共に平面的な「ゴムタイヤ」と「舗装道路」の回転接触による直進は、自然道の表面の無数の凹凸を解消し、接地時の摩擦を減少する。そのため、運転手はより自らの運動感覚や地面の質感を忘失し、まるで自分が空中を滑走するように錯覚する。こうした路面からの絶縁的直進走行による身体感覚や地表感触の消失は、車体のゴムタイヤ、スプリング、クッションや、道路の舗装等が改良されるにつれて一層促進される。

また、この「ゴムタイヤ・舗装道路」による直進性は、自然道を自動車用に整地する過程で、内燃動力のエネルギー伝動の最大化のために、地形の自然な起伏や蛇行をできる限り水平的かつ直線的に均らす。この弾丸的直行性は、進路に人工的な切通し、トンネル、車道堤、車道橋を導入し、景趣的にも体感的にも運転手を本来の風景から一層分離する。特に、自動車専用に新設される高速道路は、従来の景色を大きく改変すると共に、運転手と通過地の具体的関与を一層遮断する。

さらに、当初外気に露出していた運転手は、徐々にフロントガラスと屋根で覆われるにつれて車内に密封的に梱包される。その結果、運転手と外界の交渉は、次第に五感全体ではなく車窓を通した視覚だけに捨象される。こうした、運転手の風物からの車内外における物理的な疎外は、さらに路上の歩行者・障害物、対向車・後続車、信号標識・各種広告や、室内の計器類に注意を奪われることで、心理的にも一層推進される。

これに加えて、自動車は、「内燃機関」により天然動力を超越する強力で可塑的な速度を容易に出力する。そのため、運転手は、自らの走行の量や質に一致する実感的な肉体的労苦を著しく忘却する。その一方で、即座に衝突事故を招く高速環境における、車外の様々な事物・記号や車内の各種の装置類が絶えず要求する瞬時の読解と判断は、運転手の精神的疲労を夥しく蓄積する。さらに、エンジンが伝える猛烈で単調な機械的振動と騒音は、運転手の心身を激しく消耗させると共に、外的自然との直接的な肉体的・精神的交流を甚だしく妨害する。ただし、この震動やノイズは、漸次改善されるにつれて自分が危険な動力を操作している現実感を一層希薄化する。

そして、「内燃機関」の脱自然的高速性は、やはり次第に運転手の五感全体を抽象し、視覚のみを突出させる。つまり、速度の上昇につれて、運転手の外界に対する統一的な全身的感応は分解し、かろうじて視覚だけが反射的に反応するようになる。しかも、その視覚も加速につれて視野が狭窄し、手近にある対象ほど急速に歪み、ぼやけ、消え去る。そして、些細な判断ミスが即座に重大事故につながる致死的・緊迫的な高速環境下では、近景で感覚刺激が大量に氾濫する分だけ、風景全体との集中的・持続的交感は総体的に衰退する。

要約すれば、自動車は、運転手を内外の自然から疎外する。つまり、外的には、自然風景を人工景観に改造すると共に主客の間に各種の人工設備や機械運動を介在させることで、また内的には、身体的な全体的実感を解消すると共に心理的な統合的感情を解体することで、自他の自然な現存感を何重にも消去する。

そして、運転手は、外的現実との共感的な有機的一体感を損失し、現存感の欠落した「色」と「形」の奔流する非具象的舞台を、肉体感の欠損した純粋な抽象的視覚で流し見ることになるのである。

4 自動車による自意識の変容

他方、こうした自動車による知覚の変容は、運転手の自意識に異常な肥大化を招く。つまり、まず自動車は、運転手の身体図式を自らの肉体から車体全体に拡張する。また、自動車は、運転手に自らの身体能力を遥かに超える強力な走行能力を賦与する。そうした超人的な膨張的自己像は、ミクロにもマクロにも抵抗の少ない滑らかで開放的な自動車道路により一層助長される。

例えば、マーシャル・マクルーハンは『メディア論』(一九六四年)で、「自動車に関する単純明快な事実は、自動車はどんな馬よりも乗り手を超人(スーパーマン)に変える人間の拡張ということである(16)」と述べている。

また、エドワード・ホールは『隠れた次元』で、「スピードが増すにつれて、感覚的インヴォルブメントは脱落し、実感の喪失を経験する。近代的なアメリカの自動車には、空間の筋感覚が欠けている。筋覚的空間と視覚的空間は互いに絶縁され、もはや相互に補わなくなっている。柔らかいバネ、柔らかいクッション、柔らかいタイヤ、パワー・ステアリング、一様で滑らかな舗装道路は、地面の体験を非現実的なものにする。あるメーカーは自社製品の宣伝に、楽しげな人々で満杯の自動車が道路を離れ雲の上に浮かんでいる広告を用いさえした!(17)」と告げている。

そして、そうした身体能力の飛躍的な向上感は、運転手の心理的興奮も誘発する。つまり、情緒の不均衡性は原始本能を刺激し、力能感の昂揚は攻撃本能を覚醒させる。

例えば、ジョルジュ・フリードマンは『力と知恵』で、「数多くの運転手達は多かれ少なかれ攻撃性を満喫している(18)」と見ている。

また、ホールは『隠れた次元』で、「自動車は、人間を環境からだけでなく人間的接触からも絶縁させる。そして通常、競争的、攻撃的、破壊的という最も限定された型の相互行為のみを許容する(19)」と語っている。

さらに、ヘルベルト・マルクーゼは一九六八年九月二三日の対話で、「自分よりずっと力強い大きな機械、すなわち、自動車の座席に坐っていると、人はそうしなければ社会に対して向けられてしまう自分の攻撃性をことごとく発散させることができる(20)」と話している。

換言すれば、人間はハンドルを握ると性格が変わりうる。自動車の運転時には、程度の差こそあれ誰もが一度はこの変化を体験するだろう。

こうした、君子さえ豹変させうる自動車の全能感は、実存的には魅力的でもある。

例えば、ジャン・ボードリヤールは『物の体系』(一九六八年)で、「スピードは快楽である」と述べ、その「ダイナミックな幸福感」を次のように考察している(21)。

現実世界の抽象的記号としての空間の支配、そこでの能力の行使は、ナルシスティックな投影である。自動車、またはスピードの「エロティック」な価値について考えてみよう。直接的責任と共に社会的禁忌を解除することにより、自動車の移動性は、自分や他者に対する抵抗の体系全てを解消する。緊張、技巧、夢中、大胆等の全ては、自動車的状況の恩寵性に基づいている。他方、この恩寵性は、同一の男根的対象(自動車)または対象化された男根的機能(スピード)における、二重のナルシスティックな投影の介入により、エロティックな関係を促成する(22)。

実際に、表現派に属したハンス・アルプは『航海日誌』(一九〇四年)所収の「ものたち」で、自動車について次のように詠っている。

かつて人間であったが

これまで人であったことを

忘れはてたものたち。

かれらはいまや強迫観念にとり憑かれたモンキーであり

自動車の中にいて

あらゆる方角に憑かれて突進する(23)。

また、徳富蘆花は『みみずのたはこと』(一九一三年)所収の「自動車」で、「あたり構はず突進する現代精神を具象した車(24)」について次のように昂奮している(ここで蘆花は、自分では運転していないが、助手席で運転手に命令を下す立場にある点で、ある意味で運転手以上に運転手である)。

「今三十五哩〔約時速五六キロメートル〕の速力です」と運転手が云ふ。余は痛快であつた。自動車の意志は、さながら余に乗り移つて、臆病者も一種の恍惚(エクスタシー)に入つた。余は次第に大膽になつた。自動車が余を載せて駈けるではなく、余自身が自動車を驅つて斯く駛せて居るのだ。余は興に乗じた。運轉手臺に前途を睥睨して傲然として腰かけた。道があらうと、無からうと、斯速力で世界の果まで驀地に駈けて見たくなった。山となく、野となく、人でも獸でもあらゆるものを乗り越え踏みつけ、唯眞直に一文字に存分に駈けて駈けて駈けぬいて見たくなつた(25)。

さらに、フランソワーズ・サガンは『私自身のための優しい回想』(一九八四年)所収の「スピード」で、「結局、快楽と見なされることこそがスピードの最上の定義(26)」とし、自動車について次のように称揚している。

スピードは、不純な快楽ではなく、散漫な、恥ずべき快楽でもない。自動車とそれが走る道路の安全性を超え、路面への付着を超え、恐らく自らの反射神経をも超えて、猛スピードで疾走することは、明確で、歓喜に満ちた、ほとんど清澄な快楽である。また、次のようにも言おう。スピードは、決して自分に対する一種の賭けでも、自分の能力への馬鹿げた挑戦でもなく、自分対自分の試合でも、個人的なハンディキャップの克服でもなく、むしろ純粋な好機に対する自分自身の一種の陽気なギャンブルなのである。高速で疾走している時、この鉄製の丸木舟の中で全てが浮き上がり、波の極みに、うねりの極みに達し、自分の腕前というよりも潮流のお陰で良い方向に落ち着けそうだという一瞬がある。スピードへの好みは、スポーツとは何も関係がない。スピードは、賭けや偶然に通じるように、生きる幸福にも通じる。そしてそれゆえ、その生きる幸福と常に不可分の死ぬことへの漠然とした願望とも通じる。結局、これが私が真実と信じる全てである。スピードは、何かの記号でも、証明でもなく、挑発でも、挑戦でもない。スピードは、幸福の躍動である(27)。

5 自動車による視覚の変容

それでは、自動車による視覚の変容は、具体的には一体どのようなものだろうか?

この問題について、ポール・ヴィリリオは『負の地平線』で、「速度の変化が、風景を変化させ、場所の情報内容を展開させる。自動車エンジンの運動の各状態が、走破された環境の意味の各段階に対応する(28)」と指摘している。

現に、エンジンの出現と共に、もう一つの太陽が視界を根本的に変化させた。この新しい照明は、生活も変化させずにはおかないだろう。自動車は、二重の意味でプロジェクターである。それは、スピードを産出すると共に、(運動学的で映画的な)イメージを増殖させる。それにより、視覚的に全てが動き出し、視界の溶解が始まる(29)。

まず、自動車では、身体感覚の揮発のため、進行につれて自分が動いているのではなく風景が動いているように感じられる。また、車窓の対象は、前進につれて遠景にあるほど運動が遅く、近景に来るほど運動が速まる。さらに、車外の対象は、加速につれて近くにあるものほど次第に歪曲化し、点描化し、消滅する。そして、速度と移動の機械的抽象性は、車窓により五感全体から抽出される視覚自体も純粋化し、外界の対象の色形的概観や空間的位置関係を明瞭に浮き彫りにする。その上で、自動車は、その機械的速力の関数としての新しい空間構成を運転手に開示する。

例えば、ジョルジュ・フリードマンは『人間と技術についての七つの研究』で、自動車乗車視覚について次のように主張している。

空間における私達の肉体の移動の高速性(今日ではよくある現象だが、かつては非常に稀であった)は、従って私達の内に、自然的環境の人間の知らなかった感じ方を生み出している。同じ行程を、まず自転車で、次に高速の自動車で通行し、その印象の分析を何度も繰り返した者なら誰でも、同じ道程、丘陵、野原、森林、路上の出来事の連なりが、私達の移動速度によって全く異なる心理的経験を構成することを知っている(30)。

事実、ラズロ・モホリ=ナギは『運動における視覚』(一九四六年)で、「加速する高速運動は、対象の外観を変化させ、その細部を捉えることを不可能にする。歩行者と運転手では、対象を見る際の視覚経験において明らかに認識できる差異がある(31)」と書いている。

また、ホールは『隠れた次元』で、「人間の肉体全体は、環境内を時速五マイル〔約八キロメートル〕以下で動くように設計されてお」り、「歩行速度では、近視の人でさえ、鳥達や野生動物は勿論、木立、灌木、草葉、岩肌、石肌、砂粒、アリ、甲虫、芋虫、さらにブユ、ハエ、カまで見ることができる」が、「自動車のスピードでは、近くの視野がぼけるだけではなく、地域との関係が大きく変化」し、「山が動いたり回ったりするように見え」ると記している(32)。

また、フランソワ・ブシェは『ジョセフ・アルバースの視覚世界』(一九七七年)で、「走行中の自動車や飛行中の航空機の内側から外を眺めると、窓外の景色は脇を駆け抜けて後方へ飛び去っていく。私たちの目の位置との関わりによって岩は形を変え、川や道路も道筋を変える。建物の外壁は近付くと立ち上がって見え、遠ざかると後退しあるいは傾斜する。物質――存在の母型――はエネルギーの機能する状態であり、動的で無限の変容の様相を示している(33)」と綴っている。

もちろん、これらは、類似する技術的構造上、自動車が蒸気鉄道と共有する視覚的特徴である。これに対し、自動車特有の視覚的特性を二つ指摘できる。

一つは、進行方向に対し、視線の方向が、蒸気鉄道の乗客は基本的に横向きである一方で、自動車の運転手は本質的に前向きである事実である。実際に、フリードマンは『人間と技術についての七つの研究』で、「電柱、家並、給油所、街路樹、対向車線を迫る自動車、これらは視野の中で不規則に大きくなり、急に私達に襲いかかり、私達の一部になるように思われる(34)」と説いている。

もう一つは、車窓風景に対し、蒸気鉄道の乗客が、あくまでも受動的鑑賞者に留まる一方で、自動車の運転手は、根本的に能動的制作者である事実である。実際に、ヴィリリオは『負の地平線』で、「運転の魅惑の中で、内部と前方の二重の照準作用が設定され、旅行する創作家=作曲家は、ハンドルとシフトレバーを用いて、フロントガラスの透明なスクリーンで内密に上演される、一連のスピードの舞台を実際に創作する(35)」と論じている。

こうした自動車乗車視覚の特性を、小松左京は一九七五年の対談で次のようにまとめている。

自動車というのは、人間の感性的認識の新しい手段なんです。これまでテクテク歩いていた人間が、いったん自動車のハンドルを握って走り出すと、まず周囲の景色が変ってくる。自分がそれを操作することによって、空間のスケールも景色も、世界の立体感覚すべてが違ってくる。自動車を運転していると、自転車の場合とも汽車の場合とも違って、前方の景色がとつぜん猛獣のように襲いかかってくる(36)。

また、ヴィリリオは『負の地平線』で、自動車乗車視覚について次のように要約している。

運動が、出来事を統御する。スピードが透明性を活性化し、外観を変貌させる。移動の加速行為を通じて、騙し絵(トロンプ・ルイユ)とは異なる新しい幻影(シミュラークル)が現れる。霞のように風景の基底が表面に浮き上がり、生気を欠いた対象が地平線から出現し、次々とフロントガラスの光沢に吸収される。遠近法が躍動し、消失点が攻撃拠点と化し、輪郭が矢のように窃視者=移動者に発射される。移動目標が光源と化し、光線が降り注ぎ、観察者は風景の突進に眩惑され魅了される。この運動の発生軸は、機械のスピードの中で不意に具体化される。しかし、その具体化は、全く瞬間に依存した具体化である。なぜなら、フロントガラスの表面に飛び込んでくる対象は、一瞥されるや直に忘れ去られ、小物入れに仕舞い込まれ、間もなくリアウィンドウに消えていくからである。認識を改めよう、これは正しく「第七芸術」、車窓の絵画芸術なのだ。ストロボスコープが、高速運動する対象をスローモーションで動いているように観察可能にするのとは逆に、この速度光学装置は、動かない対象をまるで激しい動きで運動しているように見えさせる(37)。

6 自動車による美意識の変容

こうして、自動車では、加速につれてフロントガラスに映像が殺到し、異常で脱自然的な視覚的光景が繰り広げられる。

例えば、ポール・ヴィリリオは『負の地平線』で、「移動目標が走行速度により道路を破壊する(38)」として次のように考察している。

砲弾=映写装置としての自動車の標的こそが、空間の崩壊を促進する。より高速で目的地まで行こうとする移動者の欲望こそが、移動過程で風景の暴力的な八つ裂きを推進する。走行の抵抗しがたい魅力が、対象の固体性を溶解すると共に、移動時間を、時=空間を溶解する(39)。

こうした過剰で過激な自動車による視覚の変容は、旧来の自然な知覚の持主には非常に不快である。

事実、エドワード・モーガン・フォースターは『ハワーズ・エンド』(一九一〇年)で、自動車嫌いの心情を次のように代弁している。

祝福すべき旅行形式である自動車がマーガレットを待ち受けていたが、それは彼女の嫌悪するものだった。〔…〕かつて、ある紳士は自動車で余りにも高速でウェストモアランド州を通過したのでその州を見損ねたらしいが、あの州でそうならば、特に繊細な構造に注視を必要とする土地ではさらに具合が悪いだろう。〔…〕彼女は、風景を眺めた。風景は、お粥のように波打ち溶け合った。やがて、風景は凝固した。彼等は、到着したのだ(40)。

これに対し、こうした強烈で昂揚的な自動車乗車視覚は、それに順応する新しい知覚の持主には極めて快感になる。

例えば、奥野卓司は「二〇世紀の生活とメディア――象徴としてのクルマと家電」(一九九六年)で、その過程を次のように分析している。

時速四キロ用の神経系をもつヒトという動物が、その生態学的な自然環境にとどまるかぎりは、とくに速度を意識することはなかったはずだ。だが、二〇世紀に登場したメディアは、過度に時間と空間をへし曲げることによって、ヒトの神経系に知覚のゆがみを与えるようになった。自動車のフロントグラスを介して視覚される前方の空間は、自動車を運転する人には、一瞬一瞬にゆがんで認識される。それは軽いめまいにつながり、本来は何らかの不快感につながるものである。ところがいったん、その日常的でない知覚に一定の慣れを感じてしまうと、むしろその異常な感覚が快感に転換する(41)。

実際に、ジャック・ケルアックは『ビッグ・サー』(一九六二年)で、自動車乗車視覚について次のように賛美している。

昔のように二人っきりで、自動車に乗って夜の道路をぶっ飛ばす。どこか良いところへ、どこへだって構わない、今この時が最高なのだ。白いセンターラインが、フェンダーに突き刺さってくる。まるで、不安に駆られた電光が身を震わせて闇に躍るように。彼が滑らかに自動車を左右させ、追い抜きをかけたり障害をかわしたりするのに合わせて、その白いセンターラインも右へ左へとカーヴする。その時々の何という美しさ(42)。

7 フォーヴィズムと自動車

それでは、こうした自動車による視覚の変容は芸術表現に一体どのように反映するのだろうか?

この問題について、ジョルジュ・フリードマンは『人間と技術についての七つの研究』で、「鉄道や自動車による速度の感覚の経験は、新しい知覚とその様式に属している(43)」と洞察している。

空間と時間の概念の変容に結び付けられているものとして、速度の知覚がある。ここでもまた、私達の祖先が知らなかった新しい感じ方が現れている。私達の祖先の通常の速度は、自分の歩行の速度であり、彼等の家畜の速度であり、馬の早駆けを超えることはなかった。速度の感覚、(時に病的な)好みは、交通技術が普及し改良されるにつれて発達している。現代の芸術――文学、特に詩、幾つかの音楽作品――は、既にこの感受性の新しい経験の痕跡を留めている(44)。

ここでフリードマンの言う芸術における「感受性の新しい経験の痕跡」は、視覚の変容については何よりもまず視覚芸術としての絵画にこそ最も明敏に記録されるのではないだろうか?

そして、この自動車による視覚の変容を造形的に反映したものこそが、正にフォーヴィスムと推定できる。

事実、《フロント・ガラス》(一九一七年)(図1)を始め、自動車の運転席から見た風景の一連の連作(図2・図3・図4・図5)を描いたアンリ・マティスは、「レオン・ドゥガンとの対談」(一九四五年)で、自動車について次のように触れている。この発言は、逆説的に、マティスが走行車内における視覚性の突出と触覚性の衰退に人一倍敏感であったことを示している。

自動車では、時速五キロを超すべきではないでしょう。さもなくば、もはや木々を(手で触る身振りをして)感じられない(45)。

図1 アンリ・マティス 《フロント・ガラス》 1917年

図2 アンリ・マティス 《風防越しの風景》 1917年

図3 アンリ・マティス 《セーヴル橋とプラタナスの木々》 1917年

図4 アンリ・マティス 《アンティーブ、自動車の中から見た風景》 1925年

図5 アンリ・マティス 《アンティーブ岬の街道(大松)》 1926年

また、この《フロント・ガラス》(図1)を、「世界が路上の自動車の内側から見られたように表現された最初の絵画(46)」と評価したルイ・アラゴンは、一九五七年のジャン・コクトーとの対談でも、この作品に言及している。ただし、この対話では、むしろコクトーが伝える、パブロ・ピカソの感想が重要である。彼等の評言は、マティスの感受性が部分的にはまだ古い自然な心性に基づいていた可能性を示唆する。

アラゴン――どんな風景かご存知ですか。……あのマティスの《私の最初の自動車旅行》という絵のフロントガラス越しに見られた様な風景で、確かにある意味で、ホッベマは私達の最初の自動車旅行です。

コクトー――あそこでマティスは偉大になれたのに、ピカソが言うように、彼は怖気付いてしまったのだ。君が話すあの絵と、ニューヨーク近代美術館の開いた窓の傍の子供の絵で、彼は何か重要なことの間際にいた。人々は、何か並外れたことが起ころうとしていると感じていた。しかし、彼は怖気付いてしまった。ブルジョワが、アナーキストを打ち負かしたのだ。野獣が、猫に変わってしまったのだ。残念なことだ(47)。

こうした不評にもかかわらず、マティスは同年の《トリヴォーの森(日差し)》(一九一七年)(図6)で、疾走する自動車内における視覚の様態をある程度的確に表象している。

図6 アンリ・マティス 《トリヴォーの森(日差し)》 1917年

つまり、《トリヴォーの森(日差し)》(図6)では、「彩色の主観化」「素描の主観化」や、「色彩の純粋化」「形態の抽象化」を基に、地の黒色に挟まれた中央の白色の縦帯が、直進する車道や狭窄する視野を想起させ、左右の鋭角的で末広がりな緑色の色面が、加速と接近につれて抽象的に断片化し、両背後に飛び去っていく路肩の芝生を想像させる。

これに関連して、ルネ・ユイグは『見えるものとの対話』(一九五五年)で、「高速走行で切り開かれたようなヴラマンクの風景は、自動車運転の視覚を示唆する(48)」と説明している。

また、恐らくこのユイグの見解に影響を与えたであろうジャン・カスーも、ジョルジュ・フリードマン監修の「人間と機械」叢書の『近代芸術の状況』(一九五〇年)で、「疑いなく、この生の高次のダイナミック感こそを、近代絵画は、昂揚する抒情の源泉として、霊感をもたらす光景(スペクタクル)として、自らを適応させるべき環境として見なしてきたのである。これこそ、芸術に対する機械の第一の直接的な影響である。傾いた二列の並木に挟まれて、逃げ去る奥行に突進する、もはや静穏な散歩者や不動の観照者ではなく、自動車の運転手により眺められたヴラマンクの描く道路をその証拠として挙げることは容易である(49)」と解説している。

さらに、島田紀夫も一九九四年の作品解説で、「ほとんどをフランスの田舎で過ごしたヴラマンクは、晩年の作品にも田舎の風景が多い。しかし、流れるような動きのある筆触は、彼が自転車に代わって愛用した自動車の影響があるのかもしれない。自動車の窓から見る風景の変化のスピードが画面に移し変えられているようだ(50)」と注釈している。

実際に、モーリス・ド・ヴラマンクは、「私は自動車が嫌いだ(51)」と嘯きつつ、その「彩色の過激化」や「素描の過激化」が明白にスピード狂的視覚を連想させる、《モルターニュの道》(一九五三年)(図7)や《ログニーの道》(一九五三年)(図8)等を描いている。

また、ヴラマンクは自伝的小説『危険な曲り角』(一九二九年)で、自動車の運転風景を次のように描写している。

ヘッドライトが道路を探っていた。その二本の長く明るい絵筆は、滑らかに動き回り、地面の蛇行や起伏をなぞっていた。八気筒の鼓動は、震動はほとんど余り気にならず、一律で、甘やかで、静かであった。木々は、自動車の前に身投げせんばかりに見え、通過の際には風の流れで軽い摩擦音を立てていた。レーシングカーは、時速一一〇キロメートルで突進していた。ヘッドライトに照射されたウサギ達の目は、闇を漕ぐ旧式自転車の灯火のようだった。道路は、今や一本の長大な白帯に、今や一匹の黒蛇と化し、無限に続いていく。それは自動車のボンネットに貪り喰われたかと思うと、突然背後に出現する(52)。

図7 モーリス・ド・ブラマンク 《モルターニュの道》 1953年

図8 モーリス・ド・ブラマンク 《ログニーの道》 1953年

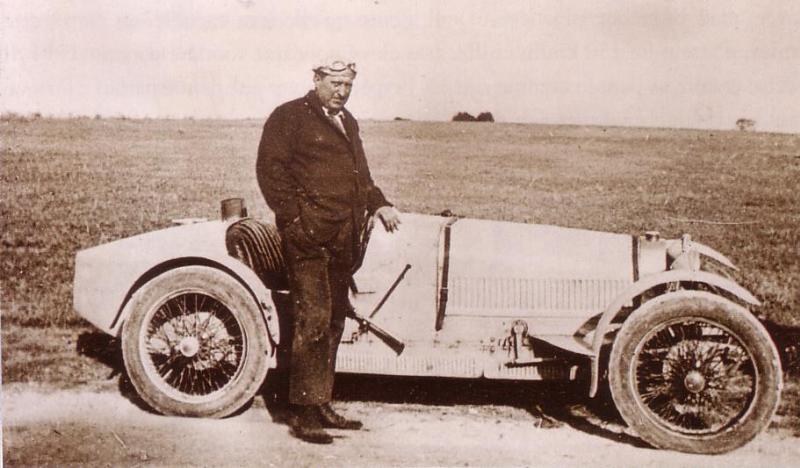

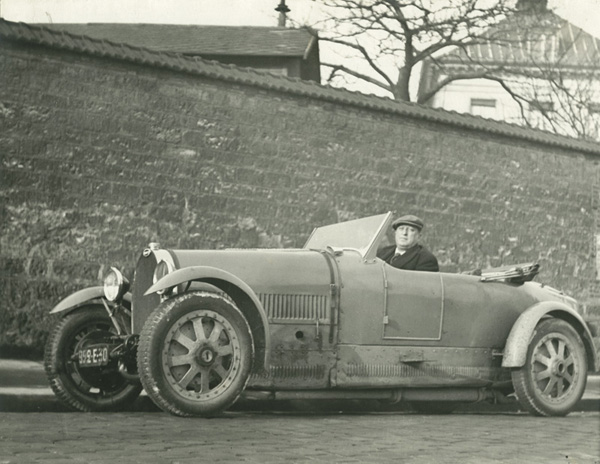

モーリス・ド・ヴラマンクと自動車

また、他のフォーヴィスト達にも、自動車による視覚の変容の様々な造形的感化を観取できる。

例えば、「自動車というものは速力が面白いのであって、速力の出ないものは自動車ではない(53)」と豪語し、最高時速二四〇キロメートルのブガッティを購入し、一九二七年には愛車に搭乗する雄姿をマン・レイに撮影されているアンドレ・ドランは、疾駆する自動車の運転席から見たような、《ル・ペックのセーヌ河》(一九〇四年)(図9)を描いている。この作品では、道路の奥から手前にかけて流れる筆線や、近付くにつれて外開きに傾斜する街路樹等が疾走感を表している。

この分析は、実際に同じ力線構図で、画面左奥に湾曲する並木道を自動車群が並走する《チャリング・クロス橋》(一九〇六年頃)(図10)と比較すれば一層確証される。特に、《トリヴォーの森(日差し)》 (図6)との樹木や芝生との図像的類似性に注目されたい。また、この観点から見た時、《ル・ペックのセーヌ河》(図9)の道路の左奥の人物達は、今にもか弱く轢き殺されそうに描かれている点にも着目すべきである。

図9 アンドレ・ドラン 《ル・ペックのセーヌ河》 1904年

図10 アンドレ・ドラン 《チャリング・クロス橋》 1906年頃

アンドレ・ドランと自動車

アンドレ・ドランと自動車 マン・レイ撮影 1927年

アンドレ・ドランと自動車 マン・レイ撮影 1927年

アンドレ・ドランと自動車 マン・レイ撮影 1927年

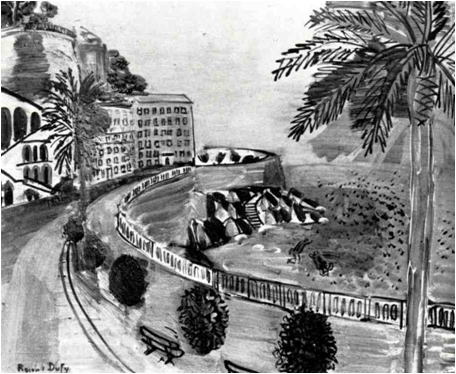

さらに、ラウル・デュフィも、複数の自動車が画面奥から手前に快走してくる《ニースのベルリオーズ塔》(一九二八年)(図11)を制作している。この作品を、やや後退した場所からほぼ同じ構図で描いた《ニース、「ローバ・カプー」の曲り角》(一九二八年頃)(図12)と照合すれば、やはり後者では、直接自動車が描写されていないにもかかわらず、この道路を手前に奔走してくる自動車や、あるいは自分が自動車で画面奥に突進していく疾走感が喚起される。

図11 ラウル・デュフィ 《ニースのベルリオーズ塔》 1928年

図12 ラウル・デュフィ 《ニース、「ローバ・カプー」の曲り角》 1928年頃

さらに、アルベール・マルケも、《雪のオーギュスタン川岸》(一九〇六年)(図13)や《ポン・ヌフとサマリテーヌ》(一九四〇年)(図14)等で、画面奥から手前に流走してくる自動車を描出している。

マルケには、画題として自動車を外から描く作品は数多く実在するのに対し、自動車の車内から眺めた視覚を造形的に窺える作品はほとんど存在しない。しかし、むしろそのことこそが、彼がフォーヴィストの中で最も素描・彩色が穏健であることと感性的に呼応している。

図13 アルベール・マルケ 《雪のオーギュスタン川岸》 1906年

図14 アルベール・マルケ 《ポン・ヌフとサマリテーヌ》 1940年

そして、キース・ヴァン・ドンゲンも、 《ブワ通り》(一九二〇年)(図15)や《ブワ通り》(一九二五年)(図16)等で、当時の最先端の流行風俗である自動車を中心とする街頭風景を表出している。ヴァン・ドンゲンもまた、自動車の外観を外から描く場合が多いが、特に《ブワ通り》(図16)では、自動車や大都市群集の大量性による知覚の変容により、個々の対象の形態や色彩が抽象的に曖昧化し一体化しつつあることを指摘できる(この問題については、第2章「印象派と大都市群集」を参照)。

図15 キース・ヴァン・ドンゲン 《ブワ通り》 1920年

図16 キース・ヴァン・ドンゲン 《ブワ通り》 1925年

8 近代芸術と自動車

これに加えて、フォーヴィズムと同時代の芸術家達には、自動車による視覚の変容の様々な反映を看取できる。

例えば、まず印象派のクロード・モネが、自分で自動車を時速八〇キロメートルで運転する「スピード狂」であったことは、アルセーヌ・アレクサンドルが一九〇四年六月九日付の「クーリエ・ド・レーヌ」紙で証言している。モネの絵画表現における形態や色彩の不明瞭な描写もまた、自動車乗車視覚と親和性を持つことは決して見逃すべきではない。

モネは午前九時にラフィット街に到着するために、朝五時から六時の間に自動車でジヴェルニーを出発する。そして、画商と必要最低限の言葉を交わすと、正午までにジヴェルニーに戻っていく。こうして、彼は知人達と会うのを上手く避け、時速八〇キロメートルで猛然と家に帰るのだが、それ自体が愉快な気晴らしなのである(54)。

クロード・モネと自動車

また、モネと親しかった自然主義の作家オクターヴ・ミルボーは『628-E8』(一九〇七年)で、自動車乗車視覚について次のように陶酔している(なお、この本の挿絵はモネとも親交の深かった自動車愛好家のピエール・ボナールが描いている)。

人間の脳髄は、果てなきサーキットであり、時速一〇〇キロメートルに応じて、思考、表象、感覚が唸り、疾走する。一〇〇キロメートル、それは彼の活動の基底である。彼は、疾風のように走り、疾風のように考え、疾風のように感じ、疾風のように愛し、疾風のように生きる。生は至る所へ、突進し、突き飛ばし、狂乱の運動、騎兵の突撃の運動に駆り立てられ、映画的に消えていく。道沿いの木々、垣根、壁面、影絵のように……。彼の周囲や、彼の内部の全てが、跳躍し、舞踊し、駆回り、躍動しつつ、彼自身の運動とは反対に運動する。感覚は、時々悲痛だが、しかし眩暈のように、熱病のように、強烈で、幻想的で、陶酔的である(55)。

さらに、小説家ジェイムズ・ジョイスは『ダブリンの市民』(一九一四年)で、「高速の空間移動は人を昂揚させる(56)」とし、「何と滑らかに走ることか! 何と粋に田舎道を疾走したことか! 自動車旅行は生命の真の鼓動に魔法の指をかけ、人間の神経機能はこの敏捷な青い動物の弾むような走行に雄々しく応えようと奮闘した(57)」と述べ、自動車乗車視覚を次のように楽しんでいる。

彼等は自動車に乗り込み、互いに押し合いながら大笑いした。彼等は群集の傍を通り過ぎ、群集は溶け合ってぼやけた色彩になり、鐘が陽気な音楽を奏でた(58)。

また、ダダの詩人トリスタン・ツァラは「アンチピリン氏の宣言」(一九一六年)で、自動車について次のように宣している。

我々は、宣言する。自動車は、大西洋横断船、騒音、観念と同様に、その抽象作用の緩慢さで我々を十分に涵養してきた一つの感情である(59)。

さらに、新精神(エスプリ・ヌーヴォー)の詩人ギヨーム・アポリネールは『カリグラム』(一九一八年)所収の「丘」で、自動車乗車視覚について次のように詠じている。

運転手はハンドルを握り

路上の曲り角を疾走しつつ

警笛を鳴らす度に

未だ処女の一つの宇宙が

見渡す限り出現する(60)

また、キュビズムに属したフランシス・ピカビアは、一九一三年二月一六日付『ニューヨーク・タイムズ』紙の取材記事で、自らの画風に対する自動車乗車視覚の影響を次のように公言している。

私が、自動車レースの絵を描く。あなたは私のそのレースの絵の中に、猛然と突進する自動車を見るだろうか? いや、あなたが見るのは、色の塊や、物の塊だけで、それらはあなたにとって奇妙で、恐らく異様なものである。しかし、もしあなたがこの観念に慣れているならば、もしあなたが私の絵から自動車レースの印象を感受することができるならば、あなたは、スピードへの野生的な欲望や、運転手自身が感じる時速一〇〇マイル〔約一六〇キロメートル〕の高速の昂奮と同じ示唆を得られるだろう。どれだけ多くの色彩を用いたとしても、もし私が、画布に運動の観念を表現することができなければ、あるいは鑑賞者にそれを感じさせ鑑賞させることができなければ、私の失敗だ。しかし、私にはそれができる。従って、私は成功したのである(61)。

フランシス・ピカビアと自動車

さらに、キュビズムに属したマルセル・デュシャンは、「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(「グリーン・ボックス」)」(一九三四年)で、「自動車は、次第に高く登ることを欲望し、ゆっくりとアクセルを踏み込みつつ、希望に疲れたかのように、モーターの規則的回転を繰り返し、次第にスピードを増して、遂には勝利の咆哮を発する(62)」と述べ、アポリネールやピカビアと同行した一九一二年一〇月のジュラ=パリ間の自動車旅行について次のように思索している。

五つの心臓を持つ機械、ニッケルとプラチナ製の純粋な子供は、ジュラ=パリ間の道路を支配せねばならない。一方では、裸の五人の内のリーダーは、このジュラ=パリ間の道路に向かって他の裸の四人の先頭に立つだろう。他方では、子供=ヘッドライトは、このジュラ=パリ間の道路の征服の器具となろう。〔…〕図形的には、この道路は、厚みの無い幾何学的な純粋線に向かうだろう(二つの面の交わりがある純粋さに到達する唯一の絵画的手段であると私には思われる)。しかし、この道路は(裸の五人の内のリーダーにおける)その始点で、幅、厚み、等々がかなり終焉し、少しずつ、地形学的形態を失い、あの観念的な直線に近付く。この直線は、子供=ヘッドライトの内に無限へ向かう穴を見出す(63)。

これに加えて、未来派の詩人フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティは「未来派創立宣言」(一九〇九年)で、自動車の美について次のように宣言している(なお、この「未来派創立宣言」は同年のマリネッティの自動車事故から書き始められている)。

我々は、世界の壮大さがある新しい美によって豊かになったと断言しよう。それは、スピードの美である。爆風のような息を吐く蛇に似た太いパイプで腰を飾った疾走する自動車……榴散弾上を爆走するような咆哮する自動車は、《サモトラケのニケ》よりも美しい(64)。

また、マリネッティは「スピードの新しい宗教=道徳」(一九一六年)で、自動車乗車視覚について次のように唱導している。

列車や自動車を模倣しよう。これらは、道沿いにあるもの全てを逆方向に同じスピードで走るように強制し、道沿いにあるもの全ての中に、反抗精神、つまり生命を吹き込む。列車のスピードは、通過する風景を、進行方向とは逆に走る二つの風景に強引に分断する。あらゆる列車は、通過を眺める魂の郷愁的部分を連れ去る。少し遠くにある事物、木立、森林、丘陵、山並は、怖がりつつ、この列車と逆方向に射出される対象の疾走を見守り、やがてその背後について行こうと決心するが、しかし渋々でより鈍重にである。スピードの中では、あらゆる物体は、左右に揺れ、振り子になろうとする。走れ、走れ、走れ、飛べ、飛べ。危険、危険、危険、危険が、右に、左に、下に、上に、内に、外に、死を嗅ぎ付け、吸い込み、飲み下す。ギアの武装革命。正確で簡潔な抒情。幾何学的光輝(65)。

フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティと自動車 1908年

事故を起こしたマリネッティの自動車 1909年

さらに、未来派の画家ジャコモ・バッラとフォルトゥナート・デペーロは「未来派による宇宙の再構築宣言」(一九一五年)で、自動車乗車視覚について次のように記述している。

自動車のスピードの最初の総合を発展させる中で、バッラは最初の造形的複合体に到達した。このことは、私達に、山、川、光、影等を、円錐、四角錐、多面体、螺旋形等の抽象的風景として啓示する。つまり、スピードの本質的な力=線と、風景の本質的な力=線の間には、深い類似性が存在するのだ。私達は、宇宙の深遠な本質に到達したのであり、宇宙の元素を支配している(66)。

また、世界主義(コスモポリタニズム)の作家ポール・モランは『恋のヨーロッパ』(一九二六年)で、自動車乗車視覚について次のように叙述している。

私は、全速力を出す。自動車が揺れ、段差に弾み、フロントガラスが呻き、ドアが震える。曲り角では、リアシャフトが軋み、異臭を放つ。私は、ブレーキを踏み忘れていた。私は、点灯する。私達は、森の中を走っている。私達は、時速一二〇キロメートルで疾走している。この神聖な最新型エンジンは少しも音がしないので、どれほど高速なのか分かりにくい。道路の両側から木々が棒で殴りつけてくるが、私達を打ち損ない、耳を掠めていく(67)。

さらに、渦巻派(ヴォーティシズム)のウィンダム・ルイスは『愛の報い』(一九三七年)で、自動車乗車視覚について次のように描述している。

自動車は、ひどいデコボコ道を前方に突進していた。まるで、地面を走っているというよりも、半ば空中に発射されているようだ。〔…〕木々、岩々、電柱が、目まぐるしく彼女の前に立ち上がっては、背後に崩れ落ちていく。それらは、ギョッとする彼女の眼前に、無造作に掴み上げられては、画面から乱暴に奪い去られていく。静止的な順列を映画的にめくる、紙でできた世界のように、力強い手品師のやくざな指さばきにより、何もかもが立ち上がっては平たく倒れる。手品師が、一本の木を、一枚の厚紙の木を示して、「こちらにご注目!」と言う。そして、崩壊しては消滅する。断崖も同様だ。電柱も同様だ。彼女は、崩壊する映像群に頭痛がした。電柱が倒れ落ちる時はいつも、彼女の感覚の映画館は、その衝突の衝撃を感じた。この殺到する世界は、彼女を恐ろしい狼狽で満たした。彼女は、この狂ったように変化する事物の森を予想していなかった。彼女の感覚は、怖気付いた(68)。

そして、円筒体派(チュビズム)のフェルナン・レジェは「絵画における最近の成果」(一九一四年)で、近代絵画に対する自動車乗車視覚の感化を次のように確言している。

もし、絵画表現が変化しているならば、それは近代生活がその変化を必要としているからである。近代の創作者の生活は、今世紀以前の人々の生活よりも、遥かに圧縮され、遥かに複雑である。表象されたものは、固定的には留まらず、対象自体、かつてほどには自らを具示しない。自動車や急行列車で横切られ切断された風景は、描写的価値を喪失するが、総合的価値を獲得する。列車の車窓や自動車のフロントガラスは、獲得されたスピードと結び付いて、対象の通常の外観を変化させる。近代人は、一八世紀の芸術家の百倍以上の印象を受容している。その結果、例えば私達の言語は短縮や省略に満ちている。近代絵画の圧縮性、多様性、形態の破壊は、これら全ての結果である。移動手段の進歩とその高速性が、新しいものの見方と何らかの関係があることは確かである(69)。

そして、レジェは続けて次のように総括している。

多くの皮相的な人々は、近代絵画の前で無秩序だと非難するが、それは彼等が、絵画領域において、近代絵画が記録している近代生活のあらゆる進化に付いていけないからである。逆に彼等は、今日のように、絵画が従来ほど写実的では決してなくなり、自らの時代に対応してくると、連続性が突然断絶したと信じる。最も高次の意味において、写実的な絵画が生れ始めているのであり、それはすぐに中断されることはないだろう(70)。

実際に、自動車は、それ自体一つの強大な暴力を内包する危険な「野獣」である。また、自動車は、それを運転する人間自身を獰猛で衝動的な「野獣」に変貌させる。さらに、自動車では、運転中に殺到する風景も「野獣」的である。その意味で、そうした自動車的現実を絵画化する画派に「野獣派」という呼称が与えられたことは、直感的に非常に妥当である。

興味深いことに、フォーヴィズムの同時代には、自動車を「野獣」に喩える多数の記述が散見する。例えば、マリネッティは「未来派創立宣言」(一九〇九年)で、「餓えた自動車の咆哮」、「鼻息の荒い機械」、「野獣」等と表現し(71)、フォースターも『ハワーズ・エンド』(一九一〇年)で、「自動車は、肉食獣のように音もなく駆け出した(72)」と形容している。

何よりもまず、ヴラマンク自身が『危険な曲り角』で、自動車について、「この鋼鉄の野獣、この無情な怪物は、意外なほど従順である。軽くペダルを踏むだけで制御でき、疾走したり、減速したり、随意である。運転手のほんのちょっとした意図や思考にも反応するように思われる(73)」と言表していることは注目に値する。

ちなみに、表現派のパウル・クレーもまた、一九一二年の日記で同様の比喩を用いている。ここで、クレーが言及しているのは鉄道だが、やはり高速で爆走する移動機械を「野獣」と捉える感受性は留意すべきだろう。

どこの駅だったか、私達は二本の急行列車の通過を待たねばならなかった。「ああ、急行!」と、怯える女の声がする。そして、「グァー!」と、凄い野獣が私達の傍を駆け抜ける。一〇分後、「グォー!」と、次の急行。正に爆発だ!(74)

以上のことから、フォーヴィズムには自動車による視覚の変容の反映を主張できる。

つまり、疾走する自動車では、フロントガラス越しの風景は、触覚等が減退し、視覚だけが強調されるため、対象の触覚的形体と視覚的色彩は解離し、後者の視覚的色彩だけが重視される。また、自動車による速度と移動の様々な機械的抽象性は、この視覚の純化作用を一層強化する。

さらに、自動車の能動的自由性は恣意的な彩色感覚を涵養する。そして、自動車の機械的高速性は視覚対象の歪曲化を招来する。これに加えて、運転手の心理的熱狂は感覚刺激の強烈化を要求する。

これらが、純粋な絵画上の造形可能性等と相俟って、フォーヴィズムの典型的な「彩色の主観化」「素描の主観化」や、「色彩の純粋化」「形態の抽象化」、そして「彩色の過激化」「素描の過激化」を成立させたのだと解釈できる。

もちろん、フォーヴィズムにおいて、自動車を直接画題化する作品が現れるのは一九〇五年以降である場合が多い。しかし、そのことは彼等にとって、故意の黙秘は別として、自動車の影響が最初期には必ずしも自覚的ではなかった可能性を示唆しうる。

ル・コルビュジエと自動車 1926年

ル・コルビュジエは『四つの交通路』(一九三九年)で、「不変と思われていた道路は、鉄道により抹殺されたが、自動車の出現で息を吹き返す。道路は、二〇倍から三〇倍の高速度で再出発する(75)」と指摘している。

また、ジョルジュ・フリードマンは『人間と技術についての七つの研究』で、「鉄道の革命は、個別的で集団的な輸送手段である自動車の革命により倍加され、浸透され、競合され、強化されている(76)」と主張している。

そうであれば、自動車による視覚の変容が普通化するにつれて、その反映であるフォーヴィズムは、たとえ当初どれだけ強く驚愕されても次第に人々からその絶対的現実感を評価されるだろう。

そしてその意味で、そうした新しい移動機械による動態的・抽象的な近代的視覚の通常化につれて、従来の静態的・具象的な自然的心性に基づくルネサンス的リアリズムが旧来の玉座から敗落せざるをえなかったことには、確かに歴史的必然性を確認できる。

【註】引用は適宜、既訳のあるものは参考にさせていただいた上で拙訳している。

(1)ロナルド・ピックヴァンス「後期印象派、ヴァン・ゴッホ、そしてフォーヴィスム」古田浩俊訳、『フォーヴィスムと日本近代洋画』展図録、愛知県美術館、一九九二年、一九頁より引用。

(2)Lionello Venturi, Pittura contemporanea, Milan, 1948. 邦訳、ヴェントゥリ『現代絵画』宇佐見英治訳、みすず書房、一九五六年等。

(3)Erik Satie, “Le Yachting,” in Œuvres complètes de Piano (1914), エリック・サティ「ヨット遊び」『エリック・サティ ピアノ全集(第9巻)』高橋アキ校訂、秋山邦晴監修・解説・訳詩、全音楽譜出版社、一九八六年、二〇頁。

(4)Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(5)André Siegfried, Aspects du XXe Siècle, Paris, 1955, pp. 161-162. 邦訳、アンドレ・シーグフリード『現代――二十世紀文明の方向』杉捷夫訳、紀伊国屋書店、一九五六年、一五一‐一五二頁。

(6)ヴォルフガング・ザックス『自動車への愛――二十世紀の願望の歴史』土合文夫・福本義憲訳、藤原書店、一九九五年、二〇‐二一頁より引用。

(7)Patrick Geddes, Cities in Evolution, London, 1915, p. 168. 邦訳、パトリック・ゲデス『進化する都市』西村一朗訳、鹿島出版会、一九八二年、一六三頁。

(8)Marcel Proust, “Sodome et Gomorrhe, II,” in À la recherche du temps perdu, III, Paris: Gallimard, 1988, p. 394. 邦訳、マルセル・プルースト『失われた時を求めて(7) 第四篇 ソドムとゴモラ(Ⅱ)』井上究一郎訳、筑摩書房(ちくま文庫)、一九九三年、二七八頁。

(9)Georges Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, Paris, 1966, pp. 62-63. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『技術と人間』天野恒雄訳、サイマル出版会、一九七三年、五九‐六〇頁。

(10)Georges Friedmann, La puissance et la sagesse, Paris, 1970, p. 56. 邦訳、ジョルジュ・フリードマン『力と知恵(上)』中岡哲郎・竹内成明訳、人文書院、一九七三年、七〇頁。

(11)Ibid., p. 56. 邦訳、同前、七〇‐七一頁。

(12)Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史――一九世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年。この問題については、第3章「セザンヌと蒸気鉄道」も参照。

(13)David Riesman, Abundance for What?, New York, 1964. 邦訳、デイヴィッド・リースマン『何のための豊かさ』加藤秀俊訳、みすず書房、一九六八年。

(14)Edward T. Hall, The Hidden Dimension, New York, 1966. 邦訳、エドワード・ホール『かくれた次元』日高敏隆・佐藤信行訳、みすず書房、一九七〇年。

(15)Paul Virilio, L’horizon négatif: essai de dromoscopie, Paris, 1984. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン――速度と知覚の変容』丸岡高弘訳、産業図書、二〇〇三年。

(16)Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, 1964, p. 221. 邦訳、マーシャル・マクルーハン『メディア論――人間の拡張の諸相』栗原裕・河本仲聖訳、みすず書房、一九八七年、二二六頁。

(17)Hall, The Hidden Dimension, p. 177. 邦訳、ホール『かくれた次元』二四三頁。

(18)Friedmann, La puissance et la sagesse, p. 64. 邦訳、フリードマン『力と知恵(上)』八〇頁。

(19)Hall, The Hidden Dimension, p. 177. 邦訳、ホール『かくれた次元』二四四頁。

(20)エクスプレス誌編『現代との対話(Ⅰ)』内海利朗・気賀沢芙美子訳、早川書房、一九七八年、五二‐五三頁。

(21)Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, 1968, pp. 93-94. 邦訳、ジャン・ボードリヤール『物の体系』宇波彰訳、法政大学出版局、一九八〇年、八〇‐八一頁。

(22)Ibid., p. 97. 邦訳、同前、八三頁。

(23)ハンス・アルプ「ものたち」『航海日誌』高橋順子訳、書肆山田、一九九一年、二八‐二九頁。

(24)德富蘆花「自動車」『蘆花全集(第九巻)みみずのたはこと』蘆花全集刊行會、一九二八年(昭和三年)、三八八頁。

(25)同前、三八八‐三八九頁。

(26)Françoise Sagan, “La vitesse,” in Avec mon meilleur souvenir, Paris, 1984, p. 94. 邦訳、フランソワーズ・サガン「スピード」『私自身のための優しい回想』朝吹三吉訳、新潮社(新潮文庫)、一九八六年、七七頁。

(27)Ibid., pp. 94-95. 邦訳、同前、七七‐七八頁。

(28)Virilio, L’horizon négatif, p. 148. 邦訳、ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン』一四〇頁。

(29)Ibid., pp. 165-166. 邦訳、同前、一五七‐一五八頁。

(30)Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, p. 62. 邦訳、フリードマン『技術と人間』五八‐五九頁。

(31)László Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago, 1946; 7th Printing, 1965, p. 245. 邦訳、L・モホイ=ナジ「ヴィジョン・イン・モーション(17)」阿部公正訳、『SD』(二一八号)、鹿島出版会、一九八二年一一月号、七八頁。

(32)Hall, The Hidden Dimension, p. 176. 邦訳、ホール『かくれた次元』二四三頁。

(33)ジョセフ・アルバース/フランソワ・ブシェ『ジョセフ・アルバースの視覚世界――直線のみで』首藤順蔵訳、玉川大学出版部、一九八八年、五五頁。

(34)Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, pp. 62-63. 邦訳、フリードマン『技術と人間』五九頁。

(35)Virilio, L’horizon négatif, p. 144. 邦訳、ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン』一三六頁。

(36)小松左京/高階秀爾『絵の言葉』講談社(講談社学術文庫)、一九七六年、一九六頁。

(37)Virilio, L’horizon négatif, pp. 143-144. 邦訳、ヴィリリオ『ネガティヴ・ホライズン』一三五‐一三六頁。

(38)Ibid., p. 149. 邦訳、同前、一四一頁。

(39)Ibid., p. 149. 邦訳、同前、一四一頁。

(40)E. M. Forster, Howards End, London, 1910; London, 1973, pp. 194-195. 邦訳、E・M・フォースター『ハワーズ・エンド』吉田健一訳、河出書房新社、二〇〇八年、二七六‐二七八頁。

(41)奥野卓司責任編集『速度の発見と20世紀の生活』ジャストシステム、一九九六年、一一頁。

(42)Jack Kerouac, Big Sur, New York, 1962; London, 1993, p. 109. 邦訳、ジャック・ケルアック『ビッグ・サー』渡辺洋・中上哲夫訳、新宿書房、一九九四年、一四六頁。

(43)Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, p. 44. 邦訳、フリードマン『技術と人間』四二頁。

(44)Ibid., p. 61. 邦訳、同前、五八頁。

(45)Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 306. 邦訳、マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、一九七八年、三六八頁。なお、アルベルト・ジャコメッティは一九五三年四月一日に、マティスの自動車利用について次のように証言している。「マティスは午後、ほとんど毎日やってきました。車を運転してもらってくるのです」(Alberto Giacometti, Écrits, Paris, 1990. 邦訳、アルベルト・ジャコメッティ「ゴットハルト・イエドリカ博士との対話」『エクリ』矢内原伊作・宇佐見英治・吉田加南子訳、みすず書房、一九九四年、三七八頁)。

(46)Louis Aragon, Henri Matisse, roman, I, Paris, 1971, p. 166.

(47)Louis Aragon/Jean Cocteau, Entretiens sur le Musée de Dresde, Paris, 1957, p. 79. 邦訳、ジャン・コクトー/ルイ・アラゴン『美をめぐる対話』辻邦生訳、筑摩書房、一九九一年、九〇頁。なお、コクトーは「阿片」(一九三一年)で、「自動車は、どんな按摩師にも手の届かない器官を按摩してくれる。迷走神経障害に対する、これが唯一の療法だ。阿片に対する欲求は、自動車に乗っている間は我慢できる」と述べている(ジャン・コクトー「阿片」堀口大学訳、『ジャン・コクトー全集(Ⅳ)評論』堀口大学・佐藤朔監修、東京創元社、一九八〇年、二八八頁。

(48)René Huyghe, Dialogue avec le visible, Paris, 1955, p. 40. 邦訳、ルネ・ユイグ『見えるものとの対話(1)』中山公男・高階秀爾訳、美術出版社、一九六二年、七四頁。

(49)Jean Cassou, Situations de l’art moderne, Paris, 1950, p. 27. 邦訳、ジャン・カスー『近代芸術の状況』滝口修造・大久保和郎訳、人文書院、一九五六年、二九頁。

(50)島田紀夫・千足伸行責任編集『世界美術大全集(西洋編第25巻) フォーヴィスムとエコール・ド・パリ』小学館、一九九四年、四〇四頁。

(51)モオリス・ヴラマンク「詩」堀口大学訳、『堀口大学全集(2)』小沢書店、一九八一年、八九頁。

(52)Maurice de Vlaminck, Tournant dangereux: Souvenirs de ma vie, Paris, 1929, p. 262. 邦訳、ヴラマンク『危ない曲り角』税所篤二訳、東京建設社、一九三一年、二七八頁。

(53)藤田嗣治『腕一本・巴里の横顔』近藤史人編、講談社(講談社学芸文庫)、二〇〇五年、一七八頁。

(54)Charles F. Stuckey (ed.), Monet: A Retrospective, New York, 1985, p. 224.

(55)Octave Mirbeau, La 628-E8, Paris, 1907; Paris, 1910, pp. 6-7. なお、モネやミルボーは、鉄道乗車視覚を賞賛したポール・セザンヌやエドガー・ドガとも親しかった。この問題については、第3章「セザンヌと蒸気鉄道」を参照。

(56)James Joyce, Dubliners, London, 1914; Penguin edition, 1967, p. 42. 邦訳、ジョイス『ダブリンの市民』結城秀雄訳、岩波書店(岩波文庫)、二〇〇四年、七六頁。

(57)Ibid., pp. 42‐43. 邦訳、同前、七七頁。

(58)Ibid., p. 44. 邦訳、同前、八〇頁。

(59)Tristan Tzara, “Manifeste de Monsieur Antipyrine” (1916), in Œuvres complètes, I, Paris: Flammarion, 1975, p. 357. 邦訳、トリスタン・ツァラ「アンチピリン氏の宣言」『トリスタン・ツァラの仕事(Ⅰ)批評』浜田明訳、思潮社、一九八八年、一二頁。

(60)Guillaume Apollinaire, “les collines,” in Calligrammes, poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), Paris: Gallimard, 1925, p. 23. 邦訳、ギョーム・アポリネール「丘」渡邊一民訳、『アポリネール全集』鈴木信太郎・渡邊一民編、紀伊国屋書店、一九六四年、五八五頁。

(61)“Picabia, Art Rebel, Here to Present the New Movement” (16th February 1913), New York Times, in Maria Lluïsa Borràs, Picabia, London, 1985, p. 107. 邦訳、フランシス・ピカビア「語るピカビア――《インタヴュー》集成」山梨俊夫・太田泰人訳、『ユリイカ臨時増刊 総特集:ピカビア』青土社、一九八九年九月号、二五二頁。なお、ジャン・コクトーは『職業の秘密』(一九二二年)で、ピカビアとの次のような会話を記録している。「ある日、ピカビアが僕に言った。『君は諦めているね。君は僕と同じ望みを持っている。しかし、君は可能性と仲良しだ。君は正しいよ。歩いて行くより、頭の中に競走用自動車を入れて、小型自動車に乗っていく方が良いからね。〔…〕僕は頭の中に高級車を持っているのさ』。僕は答えた。『僕も頭の中に高級車を持っているよ。しかし、尻の方は小型自動車に入っている』」(Jean Cocteau, “Le secret professionnel” (1922), in Œuvres complètes de Jean Cocteau, IX, Paris: Marguerat, 1950. 邦訳、ジャン・コクトー「職業の秘密」佐藤朔訳、『ジャン・コクトー全集(Ⅳ)評論』堀口大学・佐藤朔監修、東京創元社、一九八〇年、一三九頁)。

(62)Marcel Duchamp, Duchamp du signe, suivi de Notes, Paris, 1975; Nouvelle édition, 2008, p. 80. 邦訳、マルセル・デュシャン『マルセル・デュシャン全著作』ミシェル・サヌイエ編、北山研二訳、未知谷、一九九五年、九一頁。

(63)Ibid., pp. 63-64. 邦訳、同前、五六‐五七頁。

(64)Filippo Tommaso Marinetti, “Fondazione e Manifesto del Futurismo” (1909), in Teoria e inventzione futurista, Milano, 1983, p. 10. 邦訳、F・T・マリネッティ「未来派創立宣言」、エンリコ・クリスポルティ/井関正昭構成・監修『未来派:1909-1944』諸川春樹翻訳監修、鵜沢隆・浦上雅司・片桐頼継・吉城寺尚子・古賀浩・堤康徳訳、東京新聞、一九九二年、六三頁。

(65)Filippo Tommaso Marinetti, “La nuova religione-morale della velocità” (1916), in Teoria e inventzione futurista, p. 135. 邦訳、F・T・マリネッティ「新しい宗教‐モラルとしての速度」細川周平訳、『ユリイカ 増項特集:未来派』青土社、一九八五年一二月号、一九三頁。

(66)Giacomo Balla/Fortunato Depero, “Ricostruzione futurista dell’ universo” (1915), 『未来派:1909-1944』一三六頁(邦訳、一三八頁)。

(67)Paul Morand, L’Europe galante (1926), in Nouvelles complètes, I, Paris: Gallimard, 1992, p. 366. 邦訳、ポオル・モオラン『戀の歐羅巴』堀口大学訳、一聯社、一九四七年、一〇二頁。

(68)Wyndham Lewis, The Revenge for Love, London, 1937; Penguin edition, 2004, pp. 353-354. 邦訳、ウィンダム・ルイス「愛の報い」中野康司訳、『集英社ギャラリー 世界の文学(4)イギリス(Ⅲ)』川村二郎・菅野昭正・篠田一士・原卓也編集、集英社、一九九一年、五〇五‐五〇六頁。

(69)Fernand Léger, “Les réalisations picturales actuelles” (1914), in Edward Fry (ed.), Le cubism, Cologne, 1966, pp. 134-135. 邦訳、エドワード・フライ『キュビスム』八重樫春樹訳、美術出版社、一九七三年、一九九頁。

(70)Ibid., p. 135. 邦訳、同前、二〇〇頁。

(71)Marinetti, “Fondazione e Manifesto del Futurismo,” pp. 7‐10. 邦訳『未来派:1909-1944』六一‐六二頁。

(72)Forster, Howards End, p. 286. 邦訳、フォースター『ハワーズ・エンド』四〇五頁。

(73)Vlaminck, Tournant dangereux, p. 263. 邦訳、ヴラマンク『危ない曲り角』二七九頁。

(74)Tagebücher von Paul Klee 1898-1918, Herausgegeben und eingeleitet von Felix Klee, Köln, 1957, p. 277. 邦訳、パウル・クレー『クレーの日記』南原実訳、新潮社、一九六一年、二九四頁。

(75)Le Corbusier, Sur les 4 routes, Paris, 1941; translated from French by Dorothy Todd, The Four Routes, London, 1947, p. 29. 邦訳、ル・コルビュジエ『四つの交通路』井田安弘訳、鹿島出版会(SD選書)、一九七八年、三四頁。

(76)Friedmann, Sept études sur l’homme et la technique, p. 9. 邦訳、フリードマン『技術と人間』五頁。

【初出】本稿は、2010年5月22日に大阪府立大学で開催された形の文化会2010年度第18回年次大会で口頭発表し、2011年3月に『形の文化研究』第6号(形の文化会、2011年、23‐32頁)で論文発表した、「フォーヴィスムと自動車――二〇世紀における近代技術による視覚の変容」を加筆修正したものである。なお、本稿は、筆者が2010年度から2011年度にかけて連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』

序論 「象徴形式」の美学

第1章 「自然」概念の変遷

第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法

第3章 「芸術」概念の変遷

第4章 抽象絵画における純粋主義

第5章 抽象絵画における神秘主義

第6章 自然的環境から近代技術的環境へ

第7章 抽象絵画における機械主義

第8章 「象徴形式」としての抽象絵画

■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』

第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について

第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について

第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」

第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考

第6章 ヴァルター・ベンヤミンの鑑賞美学――「礼拝価値」から「展示価値」へ

第7章 ヴァルター・ベンヤミンの建築美学――アール・ヌーヴォー建築からガラス建築へ

■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』

序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究

第1章 近代絵画と近代技術

第2章 印象派と大都市群集

第3章 セザンヌと蒸気鉄道

第4章 フォーヴィズムと自動車

第5章 「象徴形式」としてのキュビズム

第6章 近代絵画と飛行機

第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に

第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に

第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に

第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に

第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に

第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に

第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に

第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に

第15章 抽象絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに