風景の狩人。1940年生まれの銅版画家・宮本典刀をひとまずはそう呼んでみよう。

国内外の古びた街並みをひたすら歩く。全身を鋭敏な受信機一台に変容させながら。

とりわけ好むのは、細い路地。街が、そのはらわたを見せて転がっているような。

漂ってくる濃厚な生活の香りを拾う。光の微妙な諧調を頭に叩き込む。見えない時間の流れを感じ取る。

風景はいったん視・聴・嗅・味・触の五感へとばらばらに還元され、記憶の袋に内蔵される。そして、そこから、長い時間をかけた熟成期間が始まる。

袋から再度、風景を取り出すのはいつか?

作家本人にも分からない。混ざり合った五感を「単化、変形、強調」した上で、芸術作品へと昇華させる。

それが、十年後なのか、いや二十年後なのか、想像力によって変容させた記憶の風景が版画作品として登場する瞬間は、おのずから生まれてくる、としか言いようがない。

.jpg)

「街の記憶(1)」2002年

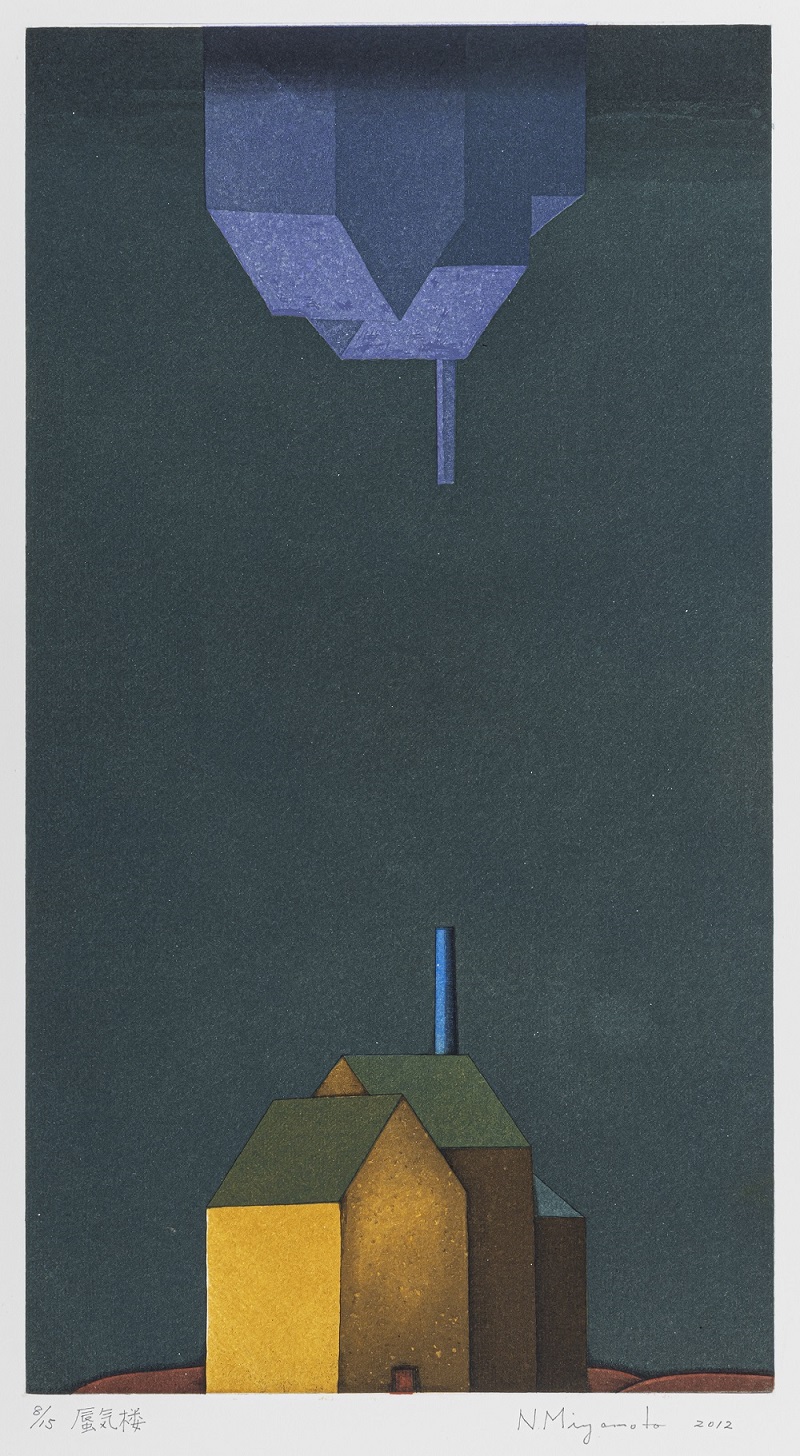

1999年以降、アクアチントを用いて建物が折り重なる「家シリーズ」を手がけてきた。当初は白黒の作品が多かったが、近年は色が多く入ってきた。

ただ、昔から一貫して、街そのものが持つ記憶、つまり「風景の記憶」を自らの記憶に代えて見せる手際の鮮やかさが宮本芸術の最大の特長といえよう。

腐食銅版の一技法である「アクアチント」が長いこと選んできた制作手法だ。

線を表現するエッチングを「主」とするなら、面を表現する、いわば「従」として、本来は裏方に徹しているはずの技法をあえて主役にしている点が興味深い。

線は「自分が、自分が」と主張をするから小賢しい。あえて、均一、かつフラットな色面だけで勝負することによって、抑制された叙情を実現させてきた。

そこには、文学の影響も色濃く感じ取れる。若い頃に読んだ、小川国夫(1927~2008年)の「アポロンの島」に強く影響を受け続けてきた。

旧制静岡高等学校在学中、美術部で油絵の制作に打ち込んでいた小川。曾宮一念から直接、絵画論の教えを受けた小川。彼は、絵心を終生忘れず、文学の道を突き進んだ。

宮本は作家に傾倒した理由として「目の前の事柄を淡々と追う、読む人を突き放してくるような冷たい文体が好きでした」と振り返る。

「蜃気楼」2012年

従を選び取る――言い換えるなら、自身の作品から「形容詞」を排除しようとする試みを継続させてきた背景には小川からの強い影響が感じられる、ともいえる。

「美しい」という形容詞を一切、用いずに美しさを表現してきたのが宮本なのだ。

自身の作品の出来栄えを見るために、しばしば彼が選び取る方法論がある。

「自分の創り上げた街の中に自分が入れるかどうか」

単純に入りこむだけではない。その内部を歩き回れるかどうかも、冷静な頭脳で計測している。そして、鑑賞者は確かに画面の奥に広がる路地とそこにたたずむ人影を認識する。

音の狩人。宮本の耳は音楽を心底から愛する。「手がもっと大きければギタリストになりたかった」と語るほど、若いころから音楽に傾倒してきた。ジャンルは選ばない。クラシック、ファド、タンゴなど何でも聴く。

通常、絵画(版画)は空間的芸術で音楽は時間的芸術と称される。しかし、実際は絵画を見て時間を感じ、音楽を聴いて空間的な広がりを覚える。作品への凝視を続ければ、そのような時空の往還が遂行される。

まして、音に色を見て、色に音を聴く「共感覚」の傾向を持つ宮本にとっては、時間と空間とは容易に混淆する。だからだろう、鑑賞者も「色彩に結晶化した音楽」を作品から聴きとり、あるいは「音楽に変身していく色彩」を感じ取るのだろう。

音楽の中でも、ポルトガルの民族歌謡「ファド」は特にお気に入りだという。郷愁、思慕、切なさ等々、様々な訳語を持つサウダーデの感情で人々を魅了してきたファドは十九世紀前半に誕生した。そして、このサウダーデやファドの放つ哀感を重視した同国の国民的詩人フェルナンド・ペソア(1888~1935年)も宮本が愛する作家だという。

ペソアの「どんな音楽でも」と題する詩は、あたかも宮本の書いた作品にも思えてくる。フランス文学者・澤田直の訳文で紹介しよう。

どんな音楽でもいい ああ どんなものでも

魂から この不安を

取り去ってくれさえするならば

あらゆる不可能な平穏を要求するこの不安を

どんな音楽でもいい―ポルトガルギターでも

ヴァイオリン アコーディオン 手回しオルガン…

即興的な歌…

イメージのない夢…

作り手の国籍や性別が作品を見ただけではまったく分からないのも宮本作品の特徴と言えよう。

長年、作品を人前で見せてきた作家はこう振り返る。

「本当に不思議なのだけど、海外の方が私の作品を見ると、『とても日本的だ』と評するんです。でも、日本の方が私の作品を見ると『海外の作家さんの作品だと思った』と評されることが多い。もしかすると、西洋と東洋が私の手掛ける一枚の版画の中で融合されているのかもしれませんね」

両洋を統合させる宮本の作品は、男性と女性のどちらが描いたかもよく分からない。また、千年前に描かれた作品なのか、千年後に描かれるであろう作品であるのか? そのどちらであるのかもよく分からない。

時間の経過に影響されず、常に新鮮さを保ち続ける……つまり、TIMELESS(タイムレス)な雰囲気をまとっている。

日本だけにとどまらないが、現代の世界各地で展開される美術作品は、社会的な公平さ、公正さ、多様性を尊重する姿勢が極めて強調されている。美術が政治的な闘争の道具に堕しているように見えることさえあるほどだ。

そのような風潮に色目を使うことなく、「五感の混淆と熟成」という方法論一つで長年、無国籍的な創造行為を継続させてきた宮本の表現の特異性は明らかだろう。

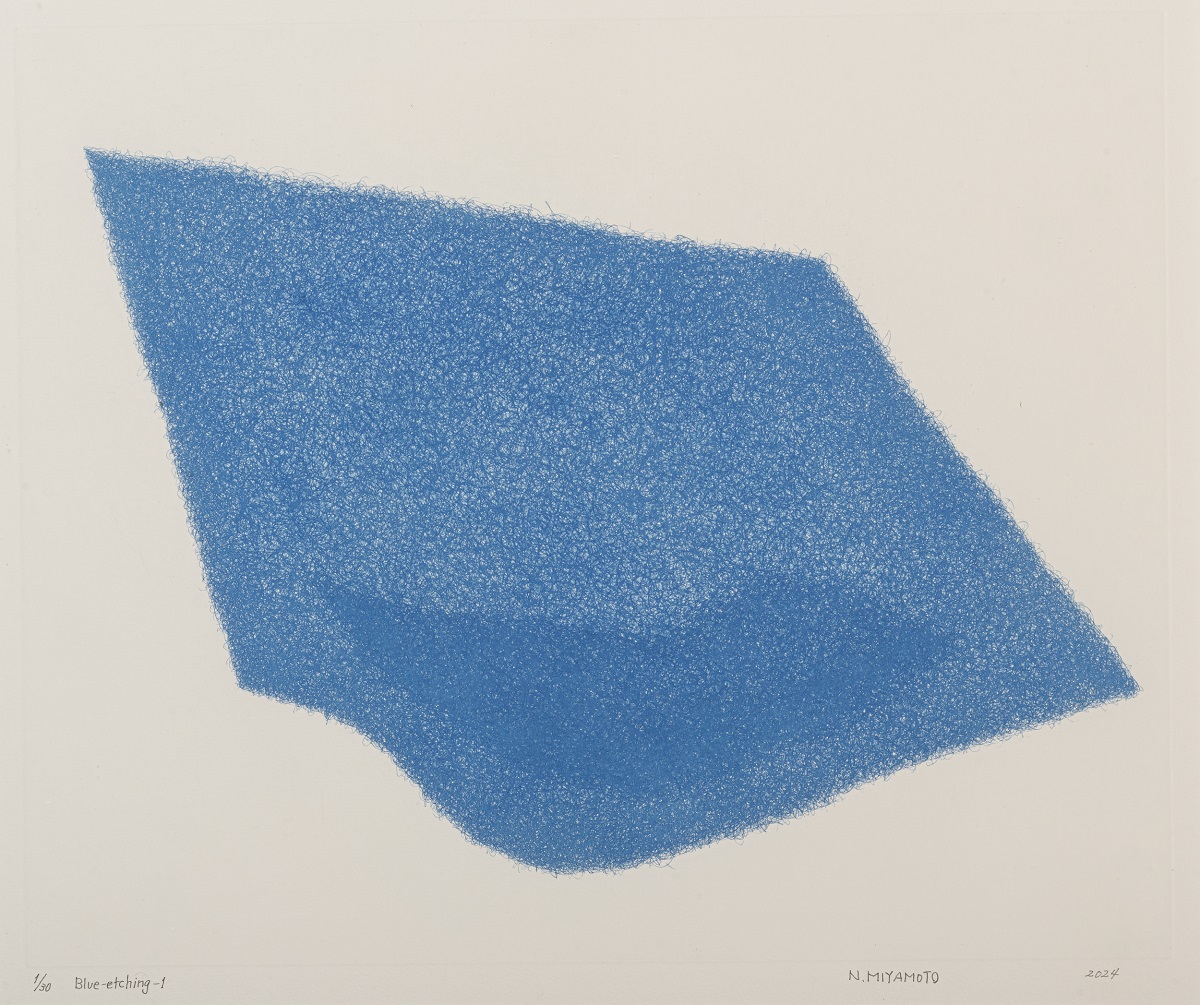

「Blue-etching-1」2024年

作家を巡る注目すべき新たな動向がある。宮本は近年、銅版画の基本中の基本ともいえる「エッチング」のみによる作品制作に取り組んでいる。

ただし、エッチング作品と聞いた時に、凡庸な人間が想起する、精緻かつ繊細な小品的なそれとはまったく異なる。茫洋と広がる「染み」のごとき不定形の面表現の中に記憶の中から引き出された光景がおぼろに浮かび上がっている。

直接的に抒情を示すのではなく、間接的に、つまり、「従」として、描きたいテーマを示す手腕は、やはり宮本、その人の独擅場と言っていいだろう。エッチングを中心とした新展開によって、まだまだ面白い作品が飛び出してきそうだ。

*本稿は、武蔵野市立吉祥寺美術館の「宮本典刀―街の記憶―」展カタログに掲載されたものです。美術館および作家の了承を得て再掲します。

【実際に鑑賞してみて】

筆者は会期2日目の4月13日、たっぷりと鑑賞してきました。会場内は通常の動線と異なり、間仕切りが効果的に配置されておりました。館内を逍遥していると様々な風景が立ち上がってくるような感覚に襲われました。宮本の記憶の中の風景と出会うことによって、鑑賞者それぞれの記憶の風景も召喚されてくるのです。まるで展示会場そのものが、一つの街のような印象を持ちました。読者の皆さんにも思う存分、記憶の中の街をさまよってほしいです。(2025年4月13日22時43分脱稿)

-1-1000x426.jpg)