【漢字が読めないのは頭が悪いから】

「頭が悪くてスミマセン」

「教養がなくて、本当に申し訳ございません」

「日本語を勉強してから出直してきますので、今回だけは勘弁してください」

私は美術展を鑑賞している時に、展示の企画を担当している偉い方々に、いつも謝罪を迫られているような気がします。

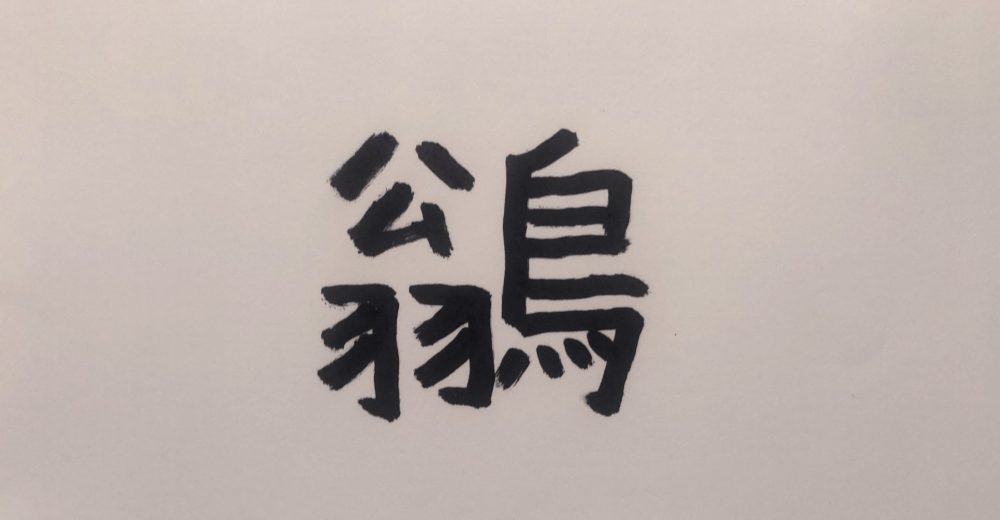

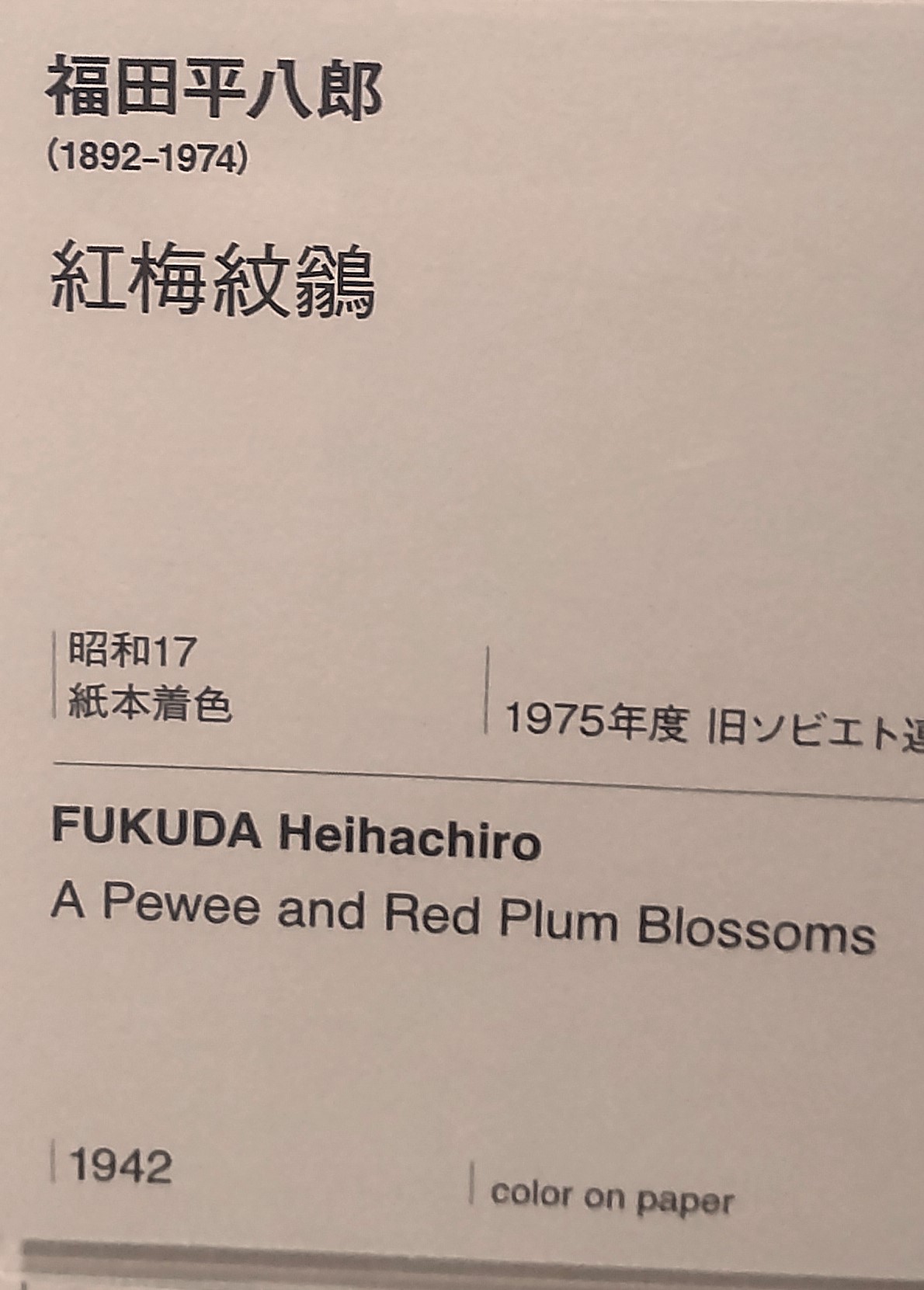

例えば、ある美術館で、福田平八郎(1892~1974年)の「紅梅紋鶲」(1942年、紙本着色)という作品に遭遇した時の私の反応はこんな感じです。鳥の絵が描いてあるから、「鶲」はどうも鳥の名前のようだ。紅梅紋、つまり、「こうばいもん」が施された鳥の絵のようだ。しかし、私に教養がないせいで、どうしても「鶲」という漢字が読めない。

どうしよう、どうしよう。私は美術評論家連盟に所属する、それはもう立派で教養のある人間なのに、「鶲」も読めないようでは、いかにもまずいのではないのだろうか。ここは何としても解読しないといけないぞ。作品キャプションには、幸いにも英語の表記が書いてありました。よし、英語ならもしかしたら分かるかもしれないと意気込んで見ましたが・・・。

福田平八郎先生の「紅梅紋鶲」キャプション。ありがたいことにルビは振られていない

A Pewee and Red Plum Blossoms

と書いてあったので、またまた頭を抱えました。紅梅=Red Plum Blossomsであることはすぐに分かりますが、Peweeの意味がどうしても分かりません。しかたないので、検索エンジンの検索窓に「Pewee 鳥」と打ち込んで調べましたが、出てきた結果は「モリタイランチョウ(森太蘭鳥属の鳥の総称)」でした。なんのこっちゃです。どう考えても、鶲の読みがモリタイランチョウではないのは明白です。

そこで、ネットの検索結果を熟読したところ、「タイラントヒタキ科の小型から中型の昆虫を食べる属」であることが分かりました。もしかして、もしかすると「ヒタキ=鶲」なのではないか?と推論し、検索窓に「ヒタキ 鳥 漢字」と打ち込んだところ、ようやく、「ヒタキ=鶲」であることが分かりました。ということで、「紅梅紋鶲」という作品の読み方は「こう・ばい・もん・ひたき」なのではないか?という結論にようやく至った次第です。正解かどうかは分かりませんが。

もちろん、漢和辞典が手元にあれば、部首である「鳥」を手掛かりにして、すぐに「鶲=ヒタキ」と分かりますが、教養のない私は漢和辞典なんか持ち歩いておりません、残念ながら。ちなみに「鶲」は漢字検定の最上位に位置する1級レベルの漢字です。私ごときが読めるような漢字ではないのです。

同じ美術館の展示で、やはり福田平八郎の「白梅緋鷽」(1941年頃、紙本着色)という作品にも出会いました。「白梅」は分かりますが、「緋鷽」がよく分かりません。緋色という言葉は幸いにして「ひ・いろ」と読めるので、「ひ・何とか」なのでしょう。またまた、英語のキャプションを見ました。

「白梅緋鷽」キャプション。日本人の漢字読解能力を高めるために、あえてルビは振られていないのか?

Scarlet Bullfinch and White Plum Blossoms

と書いてありました。Scarletは緋色ですから、Bullfinch=鷽、のようです。検索窓に「Bullfinch 鳥」と入れて、調べたところ、あっさりと「ウソ」であることが分かりました。しかしですよ、「白梅緋鷽」の読み方が、「はく・ばい・ひ・うそ」の訳はない気がするのです。「ひうそ」などという読み方を人生で一回も聞いたことがないからです。多分ですが、鷽という漢字の音読みが正解のような気がします。ただ、私には教養が圧倒的に欠けるので、「鷽」の音読みなど分かるわけもありません。

そこで、「鷽 読み方」と検索したところ、「カク、アク、ヨク、ガク、カツ、ゲチ」という音読みが存在しているようです。競馬の予想師の印で表現すると◎(本命)「はく・ばい・ひ・がく」、〇(対抗)「はく・ばい・ひ・かく」、▲(単穴)「はく・ばい・ひ・よく」になるでしょうか? 本命と対抗は逆で「はくばいひかく」が正解のような気もします、悩ましいですね。ちなみにですが、「鷽」も漢字検定1級の難読漢字でした!

先ほどの「紅梅紋鶲」の読みで単純に訓読みの「ひたき」を採用したのに、なぜ「白梅緋鷽」の読みには音読みの「がく」もしくは「かく」が正解と推論したのか?

これも、説明が難しいのですが、私の判断基準は、こんな感じです。「紅梅紋鶲」の場合、意味のつながりから推理すると「紅梅紋+鶲」です。つまり、紋と鶲の間にワンクッション、一拍の間が入ります。ですから、日本人の自然な感覚としては「こうばいもん+ひたき」と読みたくなります。ただ、鶲には「オウ、オ」という音読みもあるので、「こうばいもん+おう」という読み方が正解の可能性も捨てきれませんが。

一方の「白梅緋鷽」はどうでしょうか?意味のまとまりで言うと「白梅+緋鷽」なので「はくばい」はほぼ確定です。「緋鷽」をどう読むか?「緋」は「ひ」で間違いないでしょう。なので、「ひうそ」か「ひがく(orひかく)」の二択になります。ここから先はもう理屈ではなく、日本人のフィーリングとしては「ひうそ」はない気がするので、消去法で「ひがく」なのではないか、と推論した訳です。

以上、私が某美術館で福田先生の秀作2点に出会った際の苦闘を披露しました。作品の側に置かれたキャプションにも、展示会場内で配布される紙の出品リストにもルビは振っていないので、美術館の担当者が、福田作品の読みをどう解釈しているのか、まったく“正解”は分かりません。

私は「紅梅紋鶲=こうばいもんひたき」「白梅緋鷽=はくばいひがく」という読み方で一応、納得しましたが、本当は全然、違う読み方である可能性も捨てきれないのです。

これは、どう考えても私に教養がないのがいけないのでしょう。美術館でありがたい作品を鑑賞しようとするほどの人間は「鶲=ひたき」「鷽=うそ」であることくらい、たちどころに読めて当然です。もちろん、美術館の偉い学芸員の方は、瞬時にして漢字検定1級程度の漢字は読めるのでしょう、まぁ、そんなの当たり前でしょう。

この立派な美術館の場合は、まだヒントとして英語表記もいれてくださっておりますので、漢字の読み方が分からなかった際は、英語を頼りにしていけば、どうにかこうにか漢字の意味と読みも推論できるのです。本当にありがたい配慮ですよね。

美術館によっては、英語表記もなく、漢字に読み方も振っていない場合もあります。そのような場合は、読み方がまったく分からないまま、鑑賞することになります。

これも偉い学芸員の方の「キャプションばっかり見ていないで作品そのものをじっくりと見てほしい」というメッセージなのだと思います。まったく、その通りですよね。作品の読み方なんて分からなくてもいいんです。重要なのは、作品をしっかり見る事なのですから、読み方なんていう些末なことは放っておいてもいいのです。

要するに、漢字が読めないのは、来場者がいけないし、キャプションばかり見て、読み方を確認しようとするのも来場者がいけないのです。だから、展示を見ていて困り果てたとしたら、教養のないあなた(含む私)が100%いけないのは、自明の理ということですね。

ただ、愚かな私が開き直るわけではありませんが、欲を言えば、「①展示された作品そばのキャプション②会場内で配布される紙の出品リスト③館の公式HP」のすべてに漢字の読み方をルビなり「丸かっこ」なりで記載をしてほしいです。大概の美術館は、キャプションにルビが振ってあっても、出品リストや公式HPにはルビを振っていません。ましてや福田先生の作品を展示した某美術館のようにキャプションにもルビを振っていないケースも散見されますので。

もちろん、「いちいち、読み方を知りたがるお前は愚か者だ、甘えるな」という美術館側のお考えも十分、理解できます。一番重要なのは、私自身が日々、漢字学習に励み、どんなに難しい漢字でも音読み、訓読みがたちどころに出てくるよう、研鑽を積むことだとは思います。ということで、頭が悪くて、固くて、本当にどうも申し訳ございませんでした、美術館さま。(2025年5月25日16時29分脱稿)

*「漢字と展示、いい感じ」は連載です。第2回は漢字が読めないのは鑑賞者がいけない、という考え方に異を唱える人々の活動を紹介します。お楽しみに!