MISA SHIN GALLERY 撮影:木奥恵三

前田紗希「Interplay」

会期:2025年5月10日(土)– 6月7日(土)

会場:MISA SHIN GALLERY

前田紗希の個展が2025年5月10日から6月7日まで、東京のMISA SHIN GALLERYで開催されている。前田は画面を横断する三角形の面をパレットナイフで塗り重ねて一枚の絵画を構成している。使用している色も主に白や黒といった無彩色と青などのわずかな寒色、そして金銀などの光沢色に限定されている。一つのカンヴァスの中で何層もの三角形の面を塗り重ねるため、表面から見ると場所によって薄い層と厚い層が複雑に表れており、不思議な視覚体験を鑑賞者に与える。また、パレットナイフによる塗り跡が、紙の折り目や皺に見え、油絵具の油分の光沢も相まって、摺りガラスや箔を貼っているようにも見える。むしろそれが純粋な油絵であることにかえって驚きを感じる。近世以降の西洋の伝統的なメディウムが、今日においても新しい視覚体験を提供することが可能であることを示している。初見でこの絵がどのように描かれているのかわかる人はほとんどいないだろう。

展示風景 撮影:木奥恵三

前田がこの手法を確立してからずいぶん経つので、その積み重ねられた層は単に一つのカンヴァスに収まるわけではない。その層は逆進性を持たないので、今回展覧会で展示された層が、一番最後の、そして一番新しい時間を刻んでいることになる。

つまり前田は、もう何年もカンヴァスの幅を往復する反復運動を行っている。極めて構成的に見える絵であるが、あらかじめ構成を決めているわけではない。カンヴァスを横断する線が次の線を決め、囲まれた枠を塗ることで面になり、その面を見て、次の線を決める。まさに一つ一つの動作が、次を決めていく。それがどうなるのか、前田自身もわからない。アクションペインティングのような速度はないが、即興ということにおいては同じである。その幾何学的な形態から連想される「冷たい抽象」のように見えて、構成主義やミニマルアートのような計画的なものとはむしろ対照的であるといってよい。

《25_7》(部分) 2025年 撮影:Yasuyo Takahashi

ではそれが表現主義的なものかと言えばそうではない。前田の内面の表出として描かれているわけではないものの、自動書記的なルールに基づいたものといえるかもしれない。そこではいわゆる情動的な無意識ではないが、斜めに横断する線のバランスを取るように描かれており、ある種の平衡感覚が働いているといってよいだろう。ただし、平衡感覚は内耳の三半規管と平衡斑からの刺激によって発生するものであり、視覚情報によるものだけではないということが重要だろう。鑑賞者は、ある種のシーソーのような上下運動とその軌跡の残像を見ていると言ってもよい。その平衡感覚は、前田の身体に備わったものであり、その意味では無意識と言ってもよいのかもしれないが、情動よりももっと知覚的かつ身体的なものといってよいだろう。

映像でシーソーが刻む面に残像を残せば、似たような視覚的な効果が表れるかもしれないが、前田の絵画は支点が常に中央にあるわけではない。また重ねることで多層化した面が、ある種の奥行きの空間をつくり出していると同時に、見通すことができないという、二律背反する効果を生み出している。

《25_6》(部分) 2025年 撮影:Yasuyo Takahashi

それは吹雪の中で視界が遮られるようにも見えるし、車のフロントガラスに積もる雪をワイパーでかき消しても、視界が開けないといった見えないことを可視化しているようにも感じる。あるいは全体として切り立った雪山の風景のようにも見えなくはない。それは無意識的に福井県出身の前田の原風景を反映しているかもしれない。そうとするならば、自動書記的な手法によって、自身の原風景や記憶をたどっているともいえる。

幾何学的で、構成的でありながら、即興的な手法であり、抽象的でありながら、風景のようにも見える。積み重ねた層が反転することはないが、暗い色を上から塗り重ねることによって、層の前後の奥行きが入れ替わって見える。奥行きが発生しているが、その先は見えない。様々な相反する要素が一枚の絵画の中に含まれているが、同時にある種の平衡感覚や全体的な構成を感じることができる。またフラクタルのように、ミクロな世界がマクロな世界に連続的につながっているようにも感じられる。実際、フラクタクルといわれる自然の中にも見られる自己相似形は、ジャクソン・ポロックらの絵画に見られることはよく知られている。よく見ると前田がパレットナイフで刻む皺には無数の三角形が見られ、それを拡大すると画面全体と自己相似形が見られる可能性は高い。さらに、一枚一枚のカンヴァスが独立しているように見えて、今まで描いてきた作品をすべて統合したら相似形が見えてくる壮大な作品といえるのかもしれない。それは三角形を基本単位として巨大な構築物になるフラードームのようなものといえる。その軌跡はまだ進行形である。

ドローイング展示風景 撮影:木奥恵三

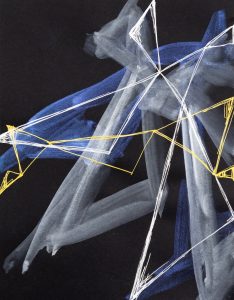

いっぽうで今回はドローイングにも挑戦している。黒い紙に白や金、銀で描かれたドローイングは、カンヴァスの作品のように三角形を基本的な造形単位としながら、塗り重ねるわけではなくフレームで表されており、線だけの軌跡のようにも見えるし、レントゲン写真や連続写真のような人間には見えない波長による像や見えない速度による像を、一枚の絵として可視化しているようにも見える。メディウムを変えたとき、作家の関心がより先鋭に見えるときがある。前田の複雑な絵画のはじまりが、線であることを告げるものであるといえるだろう。また、展覧会タイトルに付けられているように、カンヴァスとドローイング作品の構造が相互作用を起こし、反響しているようにも見える。

ドローイング展示風景 撮影:木奥恵三

しかし、前田の作品にとって相互作用は、鑑賞者との知覚の中で常に起こるものである。かつて印象派に影響を与えたミシェル・E・シュヴルールが色彩の「同時対比」の法則を発見し、隣り合う色によって色の知覚が変わることを例示したように、前田によって重ねられた層と軌跡は見るもの知覚を前後や左右に揺さぶる。そして前田と同じように、鑑賞者の平衡感覚や恒常性を要求するのだ。見るものを前田の振り子の世界に誘う作品であるといってよいだろう。

ドローイング 撮影:Yasuyo Takahashi

前田自身も完成予想図や全体像、あるいはそれがもたらす効果があらかじめ見えているわけではないだろう。しかし、線を描いた先に、そして面を塗った先には、必ず1歩先の風景が見える。我々一人一人にも、我々が生きている世界も、右に左に揺れながらバランスを取り戻そうとする見えない力が働いている。前田は自身の中の見えない力を信じ、最小単位の行為を繰り返しながら、人々に平衡感覚を呼び覚ます大きな世界にたどり着こうとしているのではないか。

※本記事は、前田紗希展の公式記録のために制作された。