会場風景

テオヘイズ個展 The Roots――彼女の独身者たち、さえも

会期:2025年 5月13日(火) – 5月23日(金) *5月17日 (土)は休廊

時間:13:00 -18:00 (最終日のみ17:00まで)

会場:Gallery Art Space

(兵庫県西宮市甲子園口1丁目1-10)

2025年5月13日から23日までの10日間、兵庫県西宮市のGallery Art Spaceで、近年活躍の著しい現代美術家テオヘイズ(1978‐)の新作個展「The Roots――彼女の独身者たち、さえも」が開催されている。

Gallery Art Spaceは、戦後日本の前衛芸術のルーツの一つである具体美術協会の創立メンバーで、「具体」の名称の提案者でもある嶋本昭三(1928-2013)の住居をギャラリーに転じたものである。元々、この建物は具体美術協会の事務局的意味合いを持っており、ギャラリーとしての出発後は、嶋本の作品を常設展示すると共に、新たな才能を世の中に送り出す活動に取り組んでいる。

テオヘイズは、1997年に宝塚造形芸術大学美術学科絵画コースに進学し、当時教授を務めていた嶋本に師事した。その縁で、今回の個展では、テオヘイズの新作が嶋本の作品とコラボレーションする形で展示されている。

大学入学時、テオヘイズは元々オーソドックスな絵画に関心があったが、嶋本により現代美術に開眼する。そのきっかけの一つが、嶋本に現代美術の起源としてのマルセル・デュシャンを教わったことであった。そこで、本展のサブタイトルは、嶋本とデュシャンの両方へのオマージュとして、デュシャンの約110年前の代表作《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》(1915-23年)にちなんでいる。

展示全体は、テオヘイズが自らの創作の様々な根源を探ることを基調にしている。そのため、メインタイトルの「Roots」は複数形である。自分は、何処からきて、何者であり、何処に行くのか。何よりもまず、アーティストとしてのテオヘイズは、嶋本を通じて具体美術協会の「芸術を通じた精神の自由」に大きく触発されたという。私達は、具体美術協会を評価すると共に、その精神が現代にどう継承されているかもきちんと評価すべきである。本稿では、本展の展示作品の一部を紹介しよう。

(絵画) 嶋本昭三《うずまき》1965年

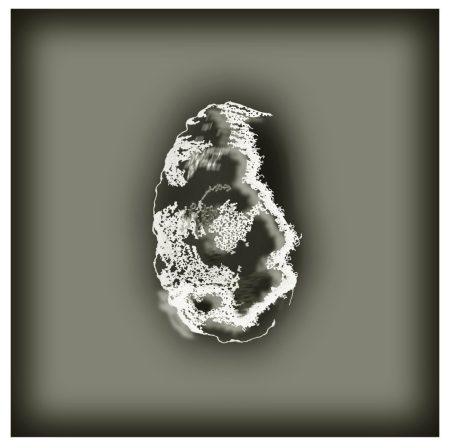

(彫刻) テオヘイズ《Personal Egg, aurora》2025年

入口に入ってすぐに目を引くのは、嶋本の《うずまき》(1965年)とテオヘイズの《Personal Egg, aurora》(2025年)の展示である。その制作における60年の間隔は、干支の一巡する60年を連想させる。ここに、まず「還暦」という「生と死」の循環を読み取れる。

嶋本は、瓶詰した絵具を画布に投げつけたり大砲で射出したりする「散種」的な男性的作風で知られる一方で、この《うずまき》のような「胚胎」的な女性的作風の絵画も制作している。これに呼応するように、テオヘイズは、生命が胚胎するような卵型のオブジェに自らの指紋を刻み付けた《Personal Egg, aurora》を設えている。通常、卵は白いがここでは黒く虹色に光ることで単なる物質性を超えた精神性が暗示されている。また、指紋は、一人一人が唯一無二のパターンを持つと共に、人は誰でも20代遡れば約1,048,576人の先祖を持つというような生命の連なりの悠久さも想起させる。

「嶋本昭三の言葉」

左 テオヘイズ《中空》2025年

中 テオヘイズ《あまてる》2025年

右 テオヘイズ《月と海》2025年

その左側の壁面には、テオヘイズが学生時代に印象に残った嶋本の言葉が掲示されている。その一つである「これがエリザベス女王の出席簿だったら凄い」は、入学後に嶋本が最初の授業で最初に発した言葉で、デュシャン以来の現代美術の本質が価値の創出にあることを示唆していた。他の生徒たちは呆気に取られていたが、テオヘイズは嶋本の意図するところが付加価値であると理解して現代美術に興味を抱き、授業後に研究室を訪ねたのが嶋本との関係の始まりであるという。

また、それに合わせて、テオヘイズの3点の絵画が展示されている。《中空》はツクヨミ、《あまてる》はアマテラス、《月と海》はスサノオの「三貴神」を象徴している。これは、この大学入学頃に本格的に関心を持ち始めた、日本人のルーツとしての日本神話のイメージであるという。

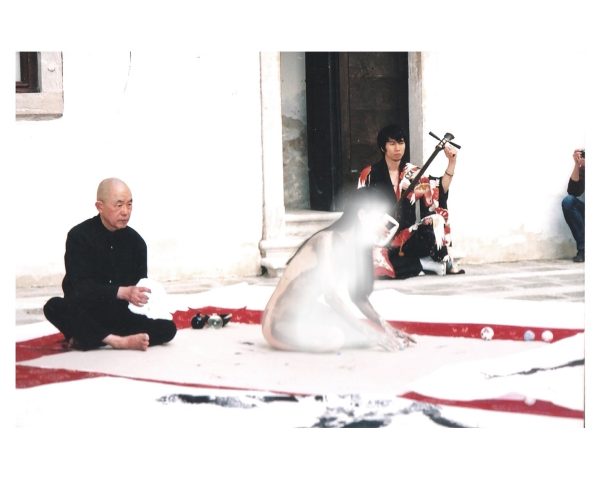

嶋本昭三(女拓)とテオヘイズ(三味線演奏)によるパフォーマンス 2004年

さらに会場を進むと、2004年に嶋本がテオヘイズとヴェネツィアで行ったパフォーマンスを撮影した写真のジークレープリント作品《伝統を受け継ぐとは蹴りとばすこと》(2025年)が展示されている。

ここで嶋本は、テオヘイズの津軽三味線の演奏を背景に、裸の女性に墨を塗って和紙に写し取る「女拓」を行った。この時、高齢で重病を経た嶋本は医者からある程度の余命を宣告されており、この一見マッチョなパフォーマンスには、単なる性的関心以上のものが込められていると考えられる。つまり、ここで死を意識した嶋本は、むしろ自らの男性性に欠けている女性性をこのパフォーマンスを通じて取り込み、両者を止揚する両性具有的な生の完成を目指していたと解せる。

その点で、このパフォーマンスには、同様の両性具有的な理想の精神性を追求する同い年のイヴ・クライン(1928-1962)の「人体測定」シリーズの影響が感じられる。ただし、嶋本の創意工夫は、同じ「女拓」でも、どこまでも自我を主張するクラインの「人体測定」シリーズに対し、和紙、墨、津軽三味線という日本人としての自らのルーツに根差した伝統的要素を用い、全体として日本人が長年美徳としてきた受動的な情緒を感じさせる点にあるように思われる(嶋本の「伝統を受け継ぐとは蹴りとばすこと」は、彼なりの韜晦であろう)。

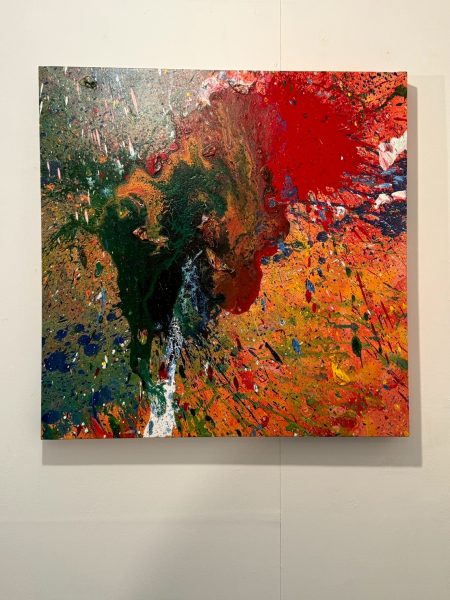

テオヘイズ《THE ROOTS, 土蜘蛛》2025年

この「女拓」パフォーマンスの遠い残響を感じられるのが、その写真と呼応するように展示されているテオヘイズの新作《THE ROOTS, 土蜘蛛》である。この150号の大作は、テオヘイズが男性である自らの身体を実際に象って描いたものであるが、足が8本あり、その内2本は女性の足として描かれている。つまり、ここでもやはり、テオヘイズは嶋本と同様に「男性と女性」を止揚する両性具有的な理想の生の完成を目指していると解釈できる。

また、この絵画は、画布に紙縒りを貼り付けた上に描かれている。その紙縒りの縮れは、神主の振るう大幣(おおぬさ)のように、揺れ動くことによりこの世とあの世の境界を超えようとしていると感じられる。その上で、異形の8本足は「蜘蛛」を暗示し、「人と妖(あやかし)」の止揚が目指されていることも感受される。さらに、タイトルの「土蜘蛛」には、記紀神話から排除された土着の古い神々の含意もあり、既に言及した「三貴神」と併せて「天津神と国津神」の和合というモティーフも読み取れる。

テオヘイズ《ARTMAN》2025年

テオヘイズ《BRAHMAN》2025年

その横には、《ARTMAN》と《BRAHMAN》という二つの絵画が一組で展示されている。この2つはCGを用い、自分の指紋だけではなく子供の指紋も加工して、自らのDNAの過去と現在と未来を重ね合わた作品である。

「ARTMAN(アートマン)」と「BRAHMAN(ブラフマン)」は、インド哲学に由来する概念である。分かりやすく言えば、「アートマン」が「我(真我)」、「ブラフマン」が「梵(宇宙)」を意味する。そして、通常スポイルされている自らが真我に至り宇宙の真理と一致する心境を「梵我一如」という。こうした理想の宗教的境地を指す「天神合一」や「神人合一」等の概念は世界中に散見し、その根本の源泉は似ていると感じると、テオヘイズは言う。

また、《ARTMAN》がモノクロで、《BRAHMAN》がカラフルなのは、真正な「あの世」がカラフルであるのに対し、仮初めの「この世」はモノクロのようなものだという思想を反映させているらしい。ここでも、やはり「彼岸と此岸」の止揚が追求されている。さらに、これらは「金剛界と胎蔵界」による両界曼荼羅を連想させるかもしれない。

嶋本昭三《絶筆》2012年

その奥には、嶋本の《絶筆》が展示されている。

嶋本の代名詞である、瓶詰した絵具を画布に射出する「大砲絵画」は、一見生を目指しているのか死を目指しているのか分かりにくい。しかし、この絶筆から判断する限り、嶋本の関心が生命力の勢いであり迸りであったことは間違いないように思われる。そして、おそらくそれは、太平洋戦争を経験した嶋本にとって戦時中の「生と死」の鬩ぎ合いの記憶の反映でもあったと考えられる。その点で、この作品は「死中の生」を表現しているといえる。

テオヘイズ《On the back》1995年

その一方で、この嶋本の《絶筆》と向かい合わせに展示されているのが、テオヘイズの《On the back》である。この絵画はテオヘイズが高校時代に描いた作品であり、嶋本に見てもらった時に「上手いな」と褒められたという逸話がある。

ここで描かれている、後ろ向きでシャーマニックに踊る男性の背中には女性の唇が描かれている。つまり、その姿は「人と妖」や「男性と女性」等の様々な「対立の一致」を表象している。その点で、この作品は、30年後の《THE ROOTS, 土蜘蛛》を先取りしている。より正確に言えば、テオヘイズは同じ一つの創造的根源を様々に変奏しつつ常に一貫して表現し続けるアーティストといえる。

ここでは、ダンスという生の充溢の中に、不意に死の世界が立ち現れている。その点で、この作品は「生中の死」を表現している。すなわち、ここで向かい合う嶋本の《絶筆》とテオヘイズの言わば「処女作」は、「生と死」の緊張関係とその止揚を表象しているといえる。

なお、この作品を嶋本に褒められた時に、テオヘイズはその「上手さ」は技術の問題であって現代美術としてではないと感じたという。そこでテオヘイズは、嶋本に教わった「芸術とは人を驚かせることである」という教えに則り、卒業制作に巨大な指紋の作品を提出して嶋本を驚かせたという。本展の「指紋」のモティーフには、そうした裏話があることも付言しておく。

テオヘイズ《彼女の独身者たち、さえも》2025年

デュシャンの《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(通称「大ガラス」)》は、近代的な巨大板ガラスを本体とし、上部に「花嫁」が、下部に「独身者たち」が分断されつつ抽象図様で示されていると解せる作品である。少なくとも、そのタイトルから、男性性と女性性の分断と、男性性による女性性の支配――花嫁は裸にされている――が表象されていることは確かである。また、そこには「若さ」を至上とする西洋的な価値観や、人工による自然支配を肯定する自然観も透けて見える。

これに対し、嶋本の《絶筆》とテオヘイズの《On the back》の間に展示されたテオヘイズの《彼女の独身者たち、さえも》は、真珠の母貝と半透明のヴェールで「花嫁」を表しつつ、それに「独身者たち」を象徴する突起状に削った古木材が包み込まれた作品である。デュシャンの「大ガラス」との対比で言うならば、ここには女性性による男性性の包含と合一がある。さらに、ここには「老い」を評価する東洋の伝統的な価値観や、人間と自然の共生を志向する自然観も垣間見える。

さらに、貝と網には「母なる海」としての意味合いがあり、削った古木材には古代的な「依代」として目に見えない超自然を呼び込む含意がある。ここでは、全体的に根源的女性性としての「グレート・マザー」や「大地母神」が表象されていると言って良いだろう。それが、あくまでも西洋由来の「現代美術」として表現されているところに、「東洋と西洋」や「古代と現代」の止揚も感受される。

このように、本展では様々な相反する二元性とその止揚が見い出される。それが、日本の伝統的な自然観や美意識に基づいた最新の芸術表現である点が筆者にはとても興味深い。

「アニミズム」は西洋の学術用語において偏向的な成立事情を持っているが、久遠の文化的伝統の中で育まれ現在も私達が日々親しみ続けている「日本的アニミズム」を別の言葉で表現できないだろうか。西洋芸術の説明原理として、形式面におけるクレメント・グリーンバーグの「フラットネス」に対し、内容面におけるロバート・ローゼンブラムの「北方ロマン主義の伝統」があるならば、日本芸術の説明原理として、形式面における村上隆の「スーパー・フラット」に対し、内容面における「日本的アニミズム」があるのではないか。

昨今、筆者は、その「日本的アニミズム」に基づく日本芸術の説明原理を「ヤオヨロイズム」と概念化できないかと考えている。そのモデルとして注目している現代美術家の一人が、正にテオヘイズである。私自身は、特殊性の先に普遍性を見たゲーテの顰に倣いたいと思う。

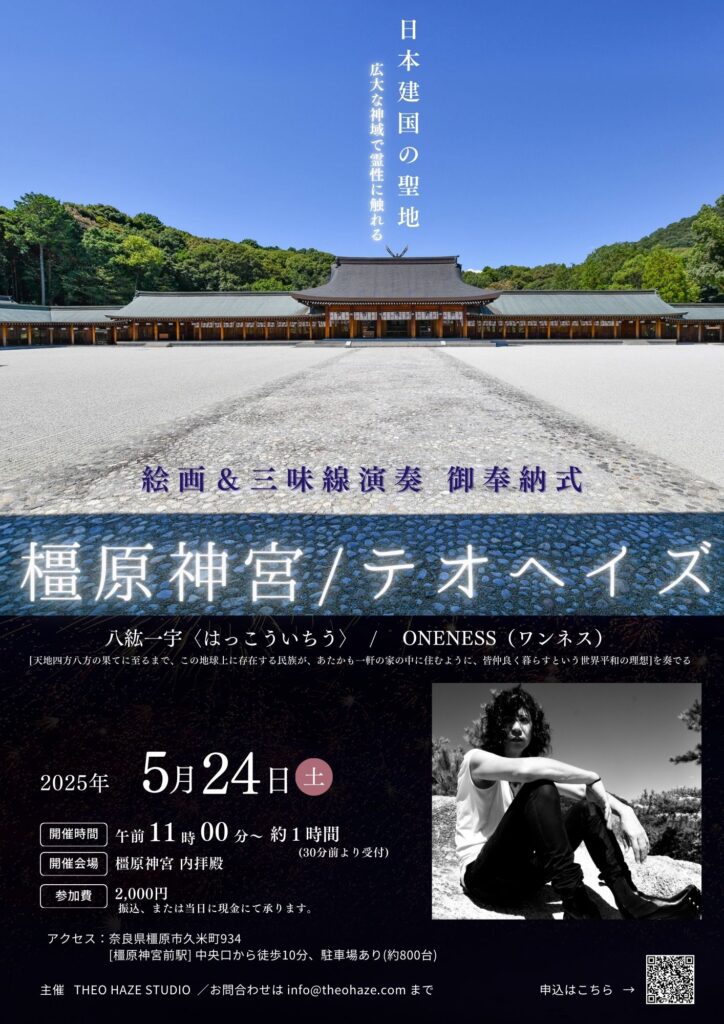

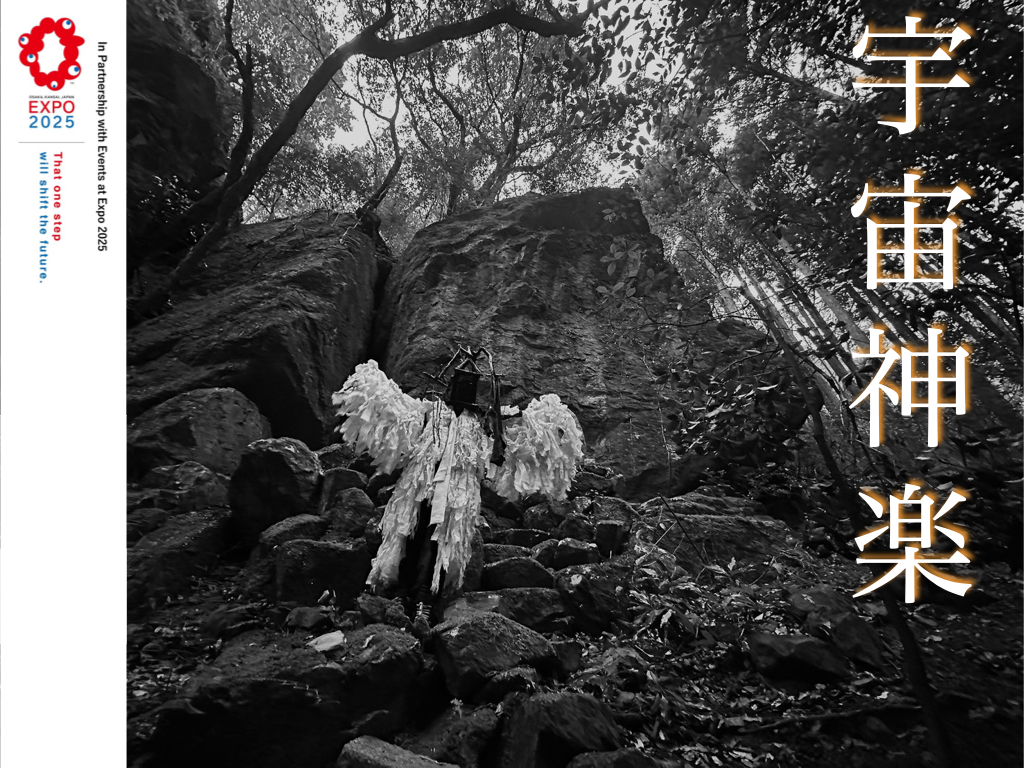

テオヘイズは、本展会期終了の翌日5月24日に、日本建国の聖地とされる橿原神宮の内拝殿で絵画と三味線演奏の正式な奉納式を行う予定である。また、本展は現在開催中の大阪関西万国博覧会の公式関連イベントであり、来たる本年6月13日には同万博のポップアップステージ南で「宇宙神楽」を行う予定であることも付記しておこう。

(写真は全て作家提供)

テオヘイズ公式ウェブサイト

THEO HAZE | Welcome to Japanese Spiritual world of THEO HAZE.

個展「The Roots 〜彼女の独身者たち、さえも」 | THEO HAZE

【関連論考】

展評「Theo HAZE(テオヘイズ)――宇宙叙事詩~Black Sun~」YOD Editions(大阪市・北区)秋丸知貴評