【ブルガリのジュエリー】

国立新美術館で開催中の「ブルガリ カレイドス」展を鑑賞してきました。

一生、己とは縁のないであろう超高級な宝飾品の数々ですが、どの品も芸術性が高く見ごたえがありました。また、ゲーテの色彩論も踏まえた、ジュエリーと「色」との深い考察も展示内にちりばめられており、「反資本主義者」「非資本主義者」を標榜する筆者もさすがに感心させられた、と正直に告白しておきましょう。

会場のレイアウトにほとんど直線がなく、円形、扇状、ハートマークをそれぞれ活用した曲線が多用されております。巡っていて、飽きの来ない動線が作られており、展示法に関しても大変、勉強になりました。

この展示のもう一つの見ものは、来場者の表情です。ジュエリーを食い入るように凝視する来場者、特に女性の方の表情が、(見たくなくても)ガラスケース越しに見えてしまうのです。皆さん、上気したような表情でうっとりとケースの中を見つめています。「こんな美しいジュエリー、一点でもいいから欲しい」という欲望全開で見つめている、その表情が何とも言えない味が出ているのです。

女性は通常、羞恥心、及び世間体から、欲望全開の表情を人前では見せません。唯一の例外は、本命の異性(含む同性)との逢瀬を満喫している時くらいでしょう。ところが、本展を訪問すると、あちこちで欲望に身を焦がす女性たちの姿を目の当たりにできるのです。“奥手男子代表”のような筆者は、思わずドギマギしてしまうのでした。もちろん、これは言うまでもないことですが、「ジュエリーを見ている女性」を目当てに来場して、ガラスケース越しに、その女性を見つめたりしたら、セクハラというか変態男子確定になってしまうので、決してジロジロ見ないでくださいね。私服警官に逮捕されちゃいますよ。

ララ・ファヴァレット作「レベル5」

さて、本展で最も筆者が注目したのはララ・ファヴァレット作「レベル5」という奇妙なインスタレーション作品でした。14本の洗車ブラシが、間歇的にぐるぐる回転する作品です。ガソリンスタンドなどで、洗車体験された方は読者の皆さんの中にもいらっしゃるでしょう。あれ、車の中にとどまったまま、洗車ブラシを見ているのが本当に楽しいですよね。洗剤と水が大量にぶっかけられた後、ブラシがぐりぐり、ぐるんぐるんと車の周りをこすり続けます。車が洗われているだけ、のはずなのに、車内にいる自分の気持ちまできれいに磨かれたような感じがして、とにかく気持ちいい! また、車内から見える洗車中の風景は、普段見たこともないイメージで覆いつくされていて、シュールな短編映画を鑑賞しているような気分を味わえます。

「レベル5」も、作品の前に立っていると、色とりどりのブラシが「ヒュルヒュルーン」「ビュルビュルビゥォーン」「シュウォーン」といった音を立てて、目の前で高速回転しており、痛快です。風も届くのですね、ブラシの回転に伴って。来場者の皆さんは、このあまりにも珍奇な作品から、なかなか離れようとしません。夢中になって写真をたくさん撮っています。女性は作品を背景にした自撮りを選択しておりますが、男性はそこまで自撮りしていません。男女の差が面白い対比を見せていました。

ブルガリに限らず、ハイブランドは、各種の展示やショーで、必ずといっていいくらい、珍奇なオブジェのようなものを並べます。これには意外と重要な考えが奥に潜んでいます。

ハイブランドは単に「製品」「商品」を販売するのではなく、唯一無二のブランド哲学と世界観を顧客に伝えようとしています。珍奇なオブジェは、ブランドが持つ芸術性、革新性、歴史、そして深い物語を、言葉や製品だけでは表現しきれない形で視覚化する役割を担っているのです。また、珍妙なオブジェは、日々の暮らしから切り離された非日常的な空間を演出し、来場者に強い印象を残します。単なる「モノ」ではなく、特別な「体験」を提供するーーそれこそがブルガリを始めとするハイブランドの狙いです。

奇抜な展示をすることによって、メディアやSNSで取り上げられやすくなるというのも重要な要素になります。実際、筆者もこの「レベル5」にまんまと(良い意味で)引っかかって、この記事を書いている訳です。単純に商品の紹介だけでは、メディアには取り上げられませんが、「よくあるジュエリー展でしょ」という来場者の予想を裏切ることで、圧倒的な注目度を獲得できるわけです。また、ブランドが常に進化し続けていることを示し、若い世代に新鮮なイメージをアピールする効果も生まれるわけです。

「レベル5」の解説文

しかし、この作品の解説文を読んで、笑いました。洗車ブラシが、筆者の崇拝するバーネット・ニューマン(1905~70年)の「『ジップ・ペインティング』を想起させます」と解説文に書いてあったからです。いやいや、想像力(妄想力)豊かな筆者でもさすがにニューマンのジップは想起しませんでしたよ。あそこまで、「崇高」な感じは洗車ブラシからは漂っていませんから。

漂っているのは、「虚無」でしょうね。珍奇ではあるけど、そこまで深さがあるとは思えない作品だからです。ニューマンの絵の前に立てば、己の心身に有無を言わせず迫ってくる「神性」「崇高性」が確かに感じられます。しかし、洗車ブラシの場合、その音と動きは確かに面白いのですが、ニューマンと比較するのはさすがに無理筋です。まぁ、ハイブランドというものは、往々にして、自身の作品やヒストリーを過大評価しすぎる部分があるので、本展の珍奇なオブジェもご愛敬の一つということにいたしましょうか。

筆者は決してブルガリを馬鹿にしている訳ではございません。本展は、本当に面白かったです。商品でもあり、芸術作品でもある、超高級なジュエリーを満喫することによって、「芸術はいつ商品になってしまうのか?」「商品はいつ芸術になれるのだろうか?」といったアポリアと向き合うことができました。

あなた方の素敵なジュエリー、生まれる前から死んだ後まで一貫して無縁な私ですが、今回、たっぷりと鑑賞できて、眼福にあずかりました。ブルガリ様、ありがとうございました。

【川崎のラップ】

アートと商品の関係を考える上で、もう一つ、大変、考えさせられたのが、「黄金町バザール2025」で鑑賞したキム・ホビン作「リアリティ・サンドイッチEp.11 差別反対」(2025年)でした。

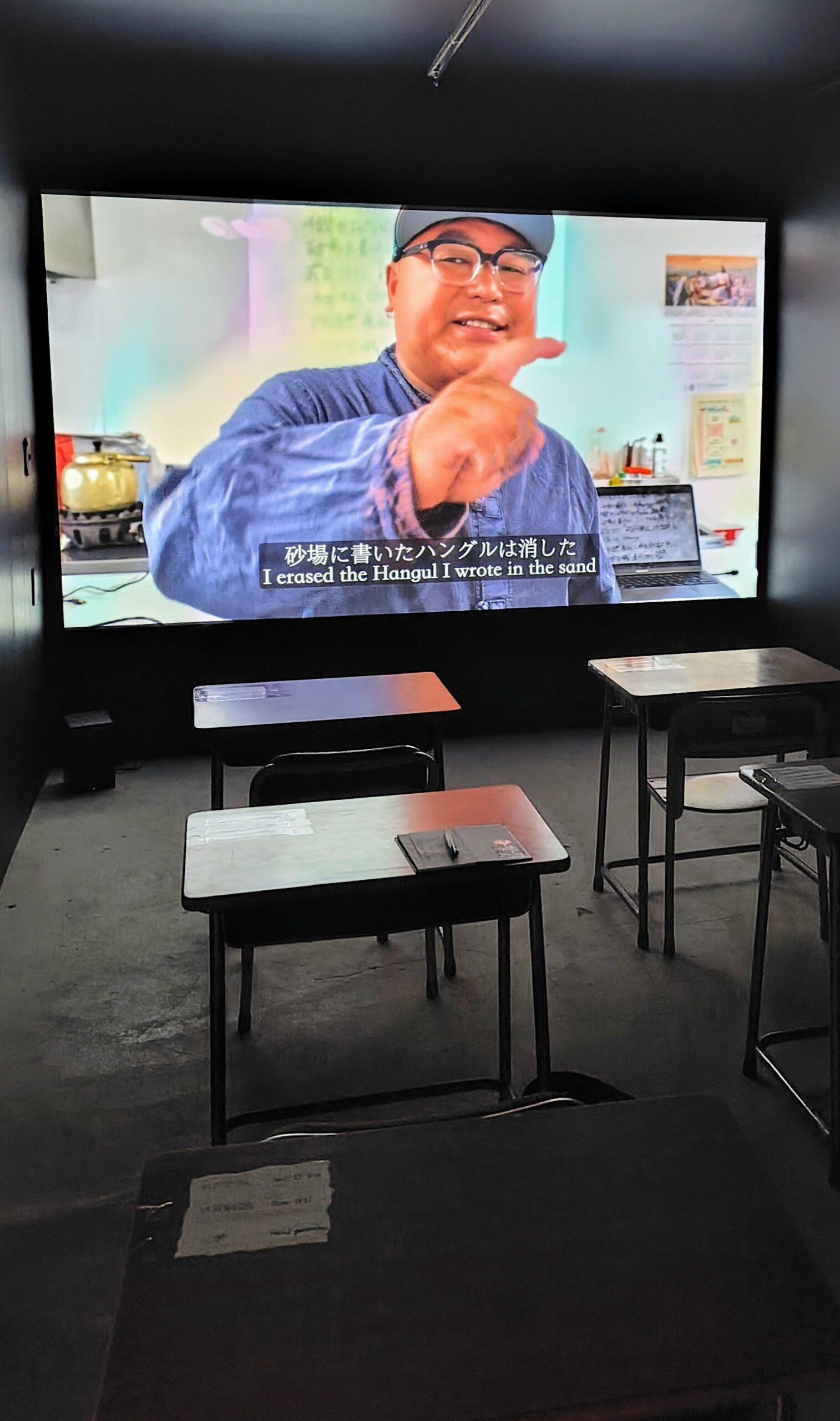

在日コリアン三世のラッパー・FUNI(郭正勲)のヒップホップ・レクチャーの様子を収めた約25分の映像です。在日コリアンのハルモニ(おばあちゃん)たちが集い、歌い、学び、共に時間を過ごす場「ウリマダン」にFUNIが訪問するシーンから映像は始まります。幼少期に味わわされた差別や人種主義の体験をトークで前振りとして少しだけ語り、メロディー(ライン)だけを流しながら、カラオケのようにしてラップを4曲歌うというレクチャーです。マイクも使わず、アカペラで彼は歌っています。

ラッパーFUNIがハルモニの前で披露したラップは「商品」ではなかったからこそ、迫力があったのだ

4曲を登場順で紹介しましょう。「g.h.o.s.t~郭正勲→FUNI→高吉正勲→?」→「Ghost blues」→「Hey hood」→「Resurrection 101」の4曲です。どの曲にも、FUNIの身を切るような辛い体験に基づいた真情があふれていて感動させられます。いや、「感動」どころではありません。筆者は、本作、10回以上、鑑賞しましたが、毎回毎回、映像のある部分までくると、思わず号泣していました。「ある部分」というのは、FUNIの怒りが最も直接的に表現された4曲目の「Resurrection 101」のある部分です。

FUNIの歌詞には、心情・真情がこもり、抵抗の記憶がこもっています。筆者は在日ではありませんが、精神的にマイノリティ―な人間なので、FUNIの言いたいことが、全部、丸ごと分かります。歌が、単なる歌ではなく、重量を持った響きとして筆者の全心身にドカンとぶつかってくるような衝撃を覚えるのです。

映像の中に登場するハルモニの名前、生年などが記されたプレートが貼り付けられた小学校で使うような机が並ぶ薄暗い会場。やはり、小学校用のような椅子に座って鑑賞するのですが、あることに気が付き、また衝撃を受けます。

スクリーンに写っているハルモニ、その手前で歌っているFUNI、その映像を見ている筆者の3者は、鏡像のような構造だったのです。FUNIを真ん中に挟み、奥にハルモニ、手前に鑑賞者である筆者。しかも、映像内のハルモニたちと同じような机と椅子で筆者は鑑賞しているのです。机には映像に登場するハルモニのプレートが貼ってあるのです。つまり、心理的には、ハルモニと筆者は重なり合う。来場者が映像を鑑賞することで、ハルモニとFUNIと来場者の全員が同時に一体感を味わえるような仕掛けになっており、すっかり感心した次第です。

さて、本稿の本題はここからです。FUNIは一人の音楽家として、当然、「商品」としてご自身の歌を販売しているわけですが、その販売されている音源と黄金町バザールで視聴した音源とがあまりにも違いがあることに心底から驚かされたのです。結論を先に言いますとハルモニたちの前でアカペラで歌っている作品の方がはるかに感動的なのです。

アカペラですから、時に音程を外しもしています。一方、商品としての音源は、当然、様々な加工が施されており、整音されているわけです。FUNIの音源は、それでもかなりライブっぽいものが多く、生々しいのですが、「リアリティ・サンドイッチ」内で披露された音源の持つ切実さには遠く及びません。商品よりも非売品の方が、生な感情がこもっているということです。

ちょうど、貸画廊で催行された絵画展などで、ひときわ輝いて見える作品に限って「非売品」と表示されているのと同じかもしれません。商品として売りたくない絵、作品の方が作家本人の気持ちがこもって見えるということです。

これは、筆者にもあてはまりますね。たとえば、ある美術評を2本執筆するとして、それぞれ原稿料10万円と5000円と提示され、どちらも引き受けたとしましょう。10万円の原稿は、5000円の20倍、頑張って書くことはありえません。書き手としては、どちらも全力を尽くすわけです。でも、人情としては、やはり高い原稿料はうれしくて、安い原稿料はうれしくない、ということになってしまいます。

本来は原稿を発表させていただく機会を与えてもらっただけでも感謝していいはずなのに、金銭が絡むと、人の心は急に腐敗しだすのです。多い原稿料を求めだしますし、美術業界内でどうにかして威張り散らせないものかと画策をし始めるのです。

ギャラが1円も発生しない、この「美術評論+」のような媒体で好き放題、やりたい放題に書くのが一番、純粋だし、楽しいのです。原稿料が発生する場合だと、「いくら貰えるんだろう」「同じ媒体で一緒に書いているXさんはいくら貰っているんだろう」「こんなにたくさん書いて、この値段なのか」などなど醜い邪念が湧きまくってしまうのですね。

他者と比較してみたり、自分がきちんとリスペクトされているのかを確かめようとしたり、人間の弱さ、狡さ、駄目さ加減が金銭によって露わになってしまうのです。恥ずかしい話です、本当に。お坊さんにお渡しするお布施と同じように本当は考えたい。「1億円も1円も同じ」というのがお布施ですから。渡す方もいただく方も金額の多寡は考慮にいれないのが本来のお布施なのです。

FUNIのラップの場合ですと、商品として販売されている音源よりも、ハルモニの前で歌った、ちょっぴり下手くそで粗い音源の方がはるかに感動的でしたが、これは、芸術の様々なジャンルでも適用されるのではないでしょうか?

美術作家が外に発表することを目的とせず、自身のために描いたスケッチやドローイングの持つ迫力、真摯さ、熱量の高さ、試行錯誤の迷宮……そのようなものが実は「商品としての絵」よりもはるかに魅力的ということでしょう。「売る意識」が完全に内面化されてしまい、いつも同じような絵柄の作品ばかりを量産している、いわゆる「売り絵専門画家」の無惨さは、有名百貨店の画廊などでよく目にしますよね。もって他山の石、にしたいものです。

いつも新しいことに挑戦して、創造の世界を広げるのが、どれだけ難しいかは筆者も常に痛感しています。商品として世に流通させることと、アートとして創造に挑戦すること。その両立が可能かどうか、筆者もぎりぎりのところを攻めていきたいと考えておりますので、読者の皆さん、これからも「美術評論+」の拙稿、ご愛読をよろしくお願いいたします。(2025年10月15日19時01分脱稿)