立方体や幾何学的立体で構成されたコンセプチュアル・アートで知られるソル・ルウィット(1928~2007年)、日本の公立美術館では初めてとなる個展「ソル・ルウィット オープン・ストラクチャー」を東京都現代美術館(東京・清澄白河)で拝見しました。

誤解を恐れずに言いますと、ルウィットの作品の面白さは作品そのものにあるのではなく、制作のアイデアとプロセスに思いを巡らすところにあります。今展を見て、その思いを強くしました。制作の工程を追体験する面白さ、と言ってもいいでしょう。

「形態の複合#6」(1987年)(部分)

具体的に説明します。今、目の前に存在する作品を目の前にした際、そこから時計の針を逆さまに回して、過去の時空にいったん戻る。そして、ルウィットが作品を頭の中で構想している段階から制作を追体験するわけです。どういう風に彼は制作を進めていったのかを観客は想像し、徐々に作品が形を表わしていく姿を作者と一緒に体験するのです。その時間が何よりも面白い!

ルウィットの立体的なインスタレーションは複雑な構造をしている場合でも、よく観察すると、かならず論理的な組み立て方をされています。丁寧に鑑賞しさえすれば、作品の構造が、やがてはっきり分かります。構造が分かると、制作の工程が脳裏に浮かんでくるのです。まるで、出来の良いパズルのように感じることさえあります。

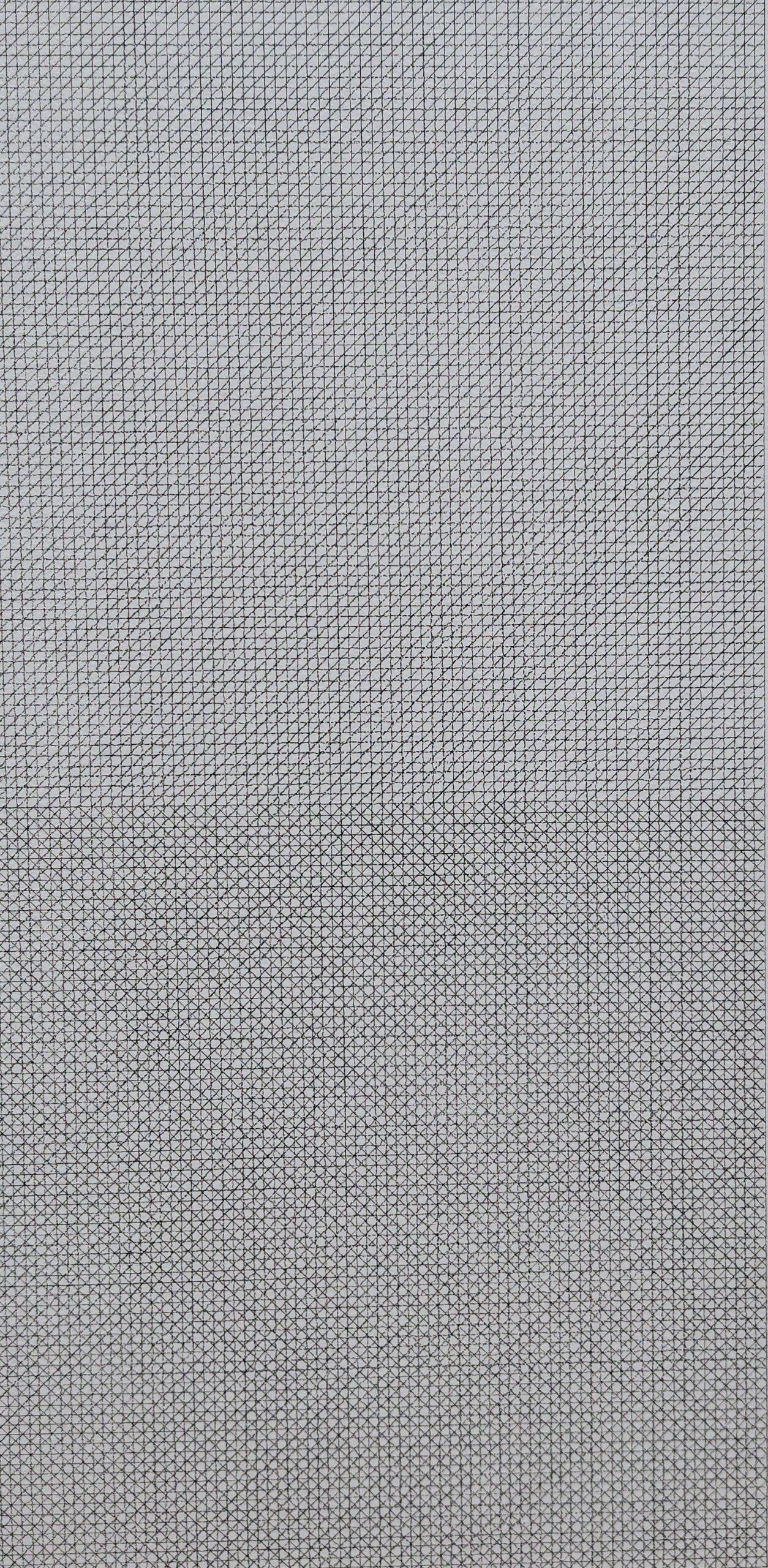

ウォール・ドローイング#1164 ドローイング・シリーズ12(A&B)(部分)

ルウィットの指示をもとに、ほかの人の手で壁に描かれるウォール・ドローイングというのは、制作者の立場から考えると、今申し上げた立体の構成過程を追体験するのとは逆のベクトルになるでしょう。つまり、ルウィットが頭の中で描いた構想を、まったくの他者がゼロから創造していくという営為になります。ルウィットが未来に向かって描いた(はずの)作品を他者が代行して制作するわけです。

作者が絶対的な創造者として作品上に君臨するのではなく、他者との協働を視野に入れたクリエイションを目指している点が素晴らしいです。また、ルウィットの出す指示は、誰もが理解できそうな明快な論理や規則性に基づいており、万人に開かれた創造行為を示唆している点も素敵です。

会場で配られていた解説チラシによると、「ウォール・ドローイング#1164」の場合、垂直・水平方向に四等分した正方形に引かれる直線の種類や配列を定めたシステムに基づいているのだとか。四方向の直線とは、①垂直線②水平線③左下角から右上角の対角線④左上角から右下角への対角線ーーです。さらに①時計回り②左右反転③交差反転④左右交差反転ーーという四種類の配列があり、この直線と配列の組み合わせによってパターンが導き出されるそうです。

こう、書くと面倒くさそうに聞こえるかもしれませんが、実際に作品を目の前にすると、ルウィットの導き出した規則性は、体感的に分かりやすく、このルールに従って手を動かしたら、かなりの快感を覚えるだろうと思いました。

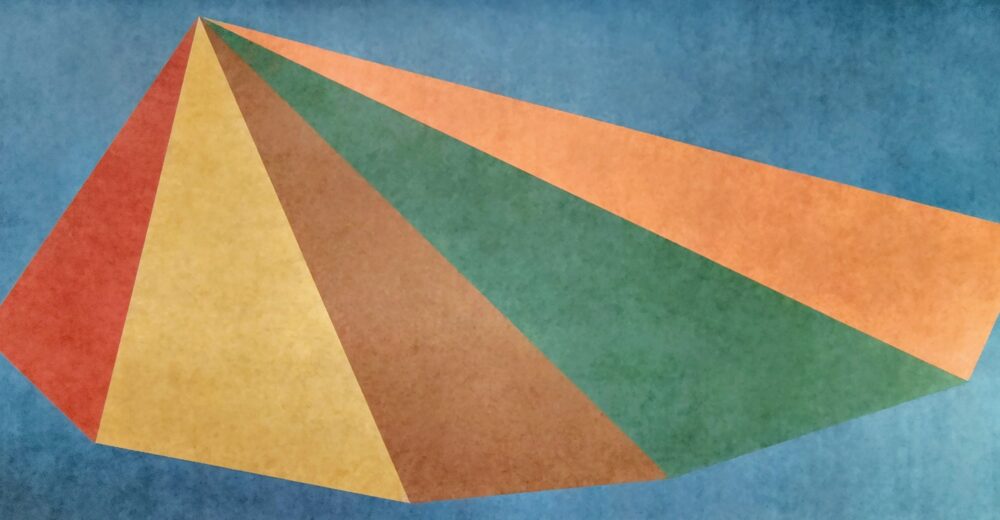

ウォール・ドローイング#770 カラー・インク・ウオッシュを塗り重ねた非対称のピラミッド

ルウィットは作品を工場で組み立てたことでも知られます。創造を秘教めいた世界観に閉じ込めることなく、あくまでも理知的に、論理的に、そして何よりも民主的に進める姿勢が実に光ります。筆者は、立体にしてもドローイングにしても、その制作工程を頭に浮かべて、自分もルウィットと一緒に創造しているような感覚を堪能いたしました。

ルウィット展と同じ東京都現代美術館で開催中の「湿地」展会場内で。黄色い光は太陽光

ルウィットを鑑賞した後、2025年最後の美術展での作品鑑賞に選んだのは、山種美術館でした。鑑賞後、表参道に向かう途中で、ルウィットの世界観を体現したかのような駐車スペース(?)を発見しました。光と影とが絶妙にせめぎあい、空間の持つ質感が最大限に引き出されているように見えました。

ルウィットの展示から刺激を受けていた筆者は、この駐車庫の前に立ち、「影の自画像」を撮影してみようと思い立ちました。奥の方に小さな水道の蛇口、手前には雑誌が入った封筒のように見えるコンクリ片が見えます。水と活字に飢えた影のような筆者にとって、最高の撮影スポットのように思えました。

東京・広尾から表参道に向かって徒歩で移動中に撮影した「影の自画像」。構図は、ルウィットの幾何学性を意識してみた

東京都現代美術館で撮影した写真は、画面の向こうに太陽があり、「影の自画像」は、画面の背後に太陽があります。その対照が面白いなと思い、しばし考えているうちにひらめきました。

太陽とはカメラそのものだと。紙焼き写真における印画紙が、私たち人体やら地球上の様々な物質に相当します。太陽光に当たったものは、人は肌の色が黒くなり、物は劣化していきます。つまり、印画紙が太陽光によってダメージを受けることと引き換えに、写真に刻印されたイメージが誕生しているというわけです。「紙焼き写真」という言葉を見てください。紙に「焼いた」写真と書かれているじゃないですか? 「焼かれる」=「ダメージ&劣化」ですよね。

写真にイメージが刻印されるためには、傷を受けないといけないというわけです。言い換えると、すべての写真は手負いの獣のように呻いているわけです。まぁ、この思い付きは、印画紙を用いないデジタルカメラにも当てはまるのかどうかは分かりませんが…。

ただ、皆さんもご存じかとは思いますが、デジタル写真で撮影・保存した写真データは、永久保存が可能なわけではありません。様々な要因で、デジタルデータは壊れたり、なくなったりするものなのです。そう考えるとデジタルカメラで撮影されたデータたちも消滅に恐れおののいているのかもしれません。

実は、アナログの極みに見える、紙に焼いた写真の方が、保存状態さえよければ、デジタルデータよりも長生きする可能性さえあるのです。大事な写真こそ紙に焼いておいた方がいいですね。

筆者の書く文章も、世の中の様々な事象を記録・保存しておきたいという欲望に貫かれております。放っておいたら、消えてしまい、誰もが忘れてしまうものを後世に伝えるためのささやかな営為です。

2026年もストリートで出合う風景、美術館やギャラリーの作品等をお届けしたいと考えておりますので、お楽しみに!(2026年12月31日11時29分脱稿)