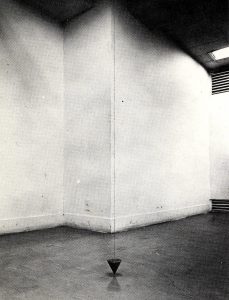

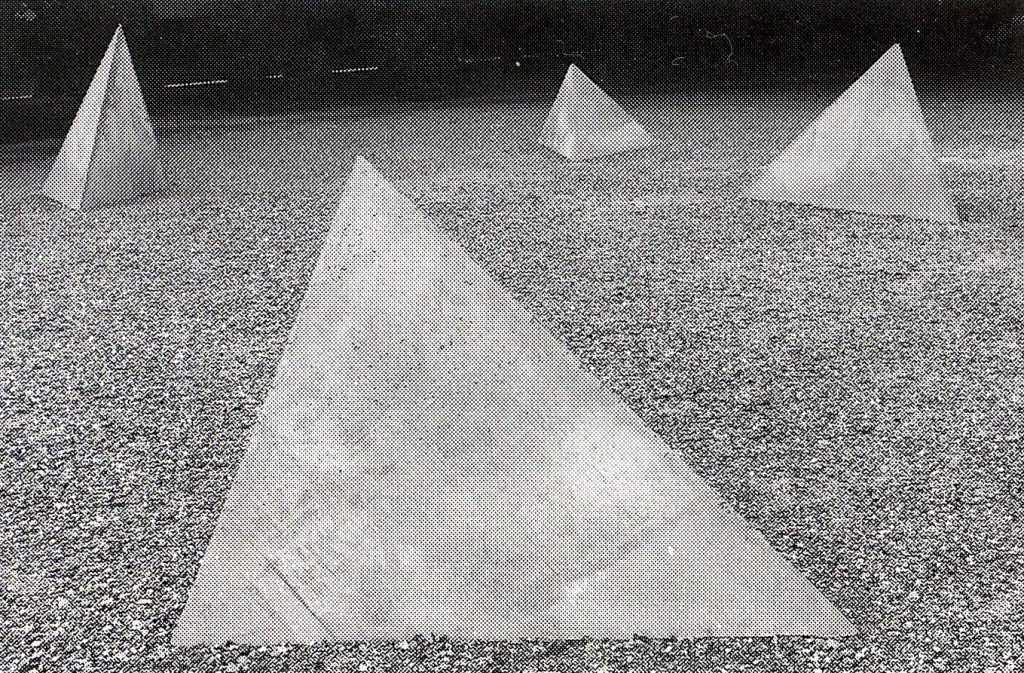

図1 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

本章では、前章までに引き続き[1]、関根伸夫の《位相‐大地》(一九六八年)(図1)の制作を手伝い、その感化を受けてもの派の最初期からの中心メンバーとなった小清水漸(一九四四‐)の芸術活動を通じて、改めてもの派とは何かを再考する。

1 《位相‐大地》によるもの派の誕生

小清水漸は、もの派の核心について次のように述べている。

あのときの夏のように、熱く充実した日々はそれ以前にもそれ以後にも、わたしは経験したことがない。「位相‐大地」の誕生の瞬間である。ビッグ・バンである。わたしの胎内でも、いいしれぬなにものかが動きはじめていた。捉えきれぬもどかしさはあったが、確実に胎動を感じ取っていた。〔…〕わたしがこの稿で関根伸夫について多くを語るのは、彼の一九六八年夏の大爆発が、その後のあらゆることとともに誘爆を促したと考えているからである。極端な言を吐けば、関根について語れば、いわゆるモノ派問題のすべてが語れるとさえいい切れる。その後の誰彼の動きなど取るに足らぬとさえ思う。〔…〕関根の大爆発によってわたしが得たものはなんだったのか。一言でいえば、西洋近代美術の呪縛からの解放であった[2]。

もの派は、関根伸夫が一九六八年九月に第一回現代彫刻展(神戸須磨離宮公園)に出品した《位相‐大地》をきっかけに誕生した。この《位相‐大地》は、地面に直径二メートル二〇センチ、深さ二メートル七〇センチの円筒状の大穴を掘り、その傍に掘り出した土を同じ大きさの円筒状に盛り固めるという巨大立体作品であった。

元々、この《位相‐大地》は、関根が位相幾何学的な空間概念を表現しようとするコンセプトから出発していた。つまり、この作品は、地球を位相幾何学的な流体として捉え、地面の土を掘り出し続けると地球が裏返ってしまうという思考実験の一局面を提示する、一種の概念芸術(コンセプチュアル・アート)であった。その点で、本来この作品は、当時現代日本美術を先導していた高松次郎(図2)を始めとする「日本概念派」の表現様式である、芸術表現における視覚的観念性の強調に影響された作品であったといえる[3]。

図2 高松次郎《遠近法の椅子とテーブル》1967年

ところが、完成した《位相‐大地》は、意図せずしてその巨大な土柱の圧倒的な即物的存在感が鑑賞者に強烈な身体的感動をもたらすことになる。つまり、芸術表現における力点が視覚的観念性から触覚的実在性へ移行したのである[4]。この《位相‐大地》に啓示された新しい方向性を、関根伸夫とその制作を手伝った小清水漸と吉田克朗が追求して周囲に広がった芸術傾向が、やがて「もの派」と呼ばれることになる。この点で、もの派の表現様式は、芸術表現における触覚的実在性(=もの)の強調といえる。

ここで注目すべきは、そうしたもの派の様式原理である触覚的実在性の強調が、自然素材(=もの)との直接的交感を通じて日本の伝統的な自然観やそれに基づく芸術観の発露を促したことである。その意味で、もの派の本質は、日本あるいは東アジアの伝統的な親自然的感受性といえる[5]。

つまり、まず《位相‐大地》では、作者の意図を超えて、土という自然素材自体の魅力が表現された。このことは、日本が明治時代に輸入して以来主流であった西洋的芸術観においては異常事態であった[6]。なぜなら、基本的に西洋的芸術観では、作者のコンセプトのみが尊重され、自然素材はそれを実現するための単なる無価値な材料に過ぎないからである。この観点からは、もし素材の性質や偶然の効果といった自然的要素が作者のコンセプトを覆したならば、その作品は価値の低い失敗作と見なされざるをえない。そして、こうした西洋的芸術観の根底にあるのが、人間と自然を異質なものとして分断し、人間の主体的理性を尊重する一方で自然を従属的な利用対象と軽視し、不完全な自然は人為的な加工により完全になると捉える西洋の伝統的自然観である。

これに対し、《位相‐大地》において、作者のコンセプトのみならず自然素材自体の魅力が表現されたことは、日本の伝統的芸術観に通じていたといえる。なぜなら、一般的に日本の伝統的芸術観では、作者のコンセプトが重視されると共に、素材の性質や偶然の効果といった自然的要素もまた重視され、両者の協働こそがより高く評価されるからである。この場合、人為は我を出せば出すほどあざとくなるので、無心的・没我的に内外の自然を生かすことが理想となる。例えば、陶芸における窯変や[7]、日本庭園における植栽の経年変化などがその実例である。こうした日本的芸術観の根底にあるのが、自然こそが真・善・美の源泉であり、人間もまた広義の自然の一部であり、人間と自然に本質的な断絶や主従関係は存在しないと捉える日本の伝統的自然観である[8]。

これらのことから、《位相‐大地》やそこから成立したもの派にも、日本の伝統的な芸術観やその根底にある自然観の反映を指摘できる。つまり、まず《位相‐大地》の土塊の巨大で圧倒的な質量は、意図せずして視覚的観念性ではなく触覚的実在性への開眼をもたらす。その際、その土塊が巨大な円筒状という見慣れない形体であることや、同じ円筒状の大穴との意外な組み合わせであることや、巨大な円筒状の土柱と大穴が重力に拮抗して崩壊せずにいることや、それらの円筒状が自己表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形体であることは、土に対する先入観や視覚的観念性を薄れさせ、その触覚的実在性への開眼を促進することになる。

そうした土の触覚的実在性への開眼は、土の自然素材としての魅力の発見につながる。すなわち、作者のコンセプトを実現するための単なる無価値な材料としてではなく、人知の及ばない土の自然な性質自体の魅力の発見である。この方向性に啓示を受けたもの派は、単に非日常性(巨大さ・見慣れなさ・組み合わせの意外さ・不安定さ等)や無作為性(自己表出的造形性の縮減等)によって芸術表現における触覚的実在性を強調するのみならず、できるだけ素材の自然な性質そのものを作品に恊働的に取り入れることを目指すことになる。

2 《垂線》から「紙」「石」「鉄」シリーズへ

小清水の作品には、こうしたもの派における日本の伝統的な芸術観やその根底にある自然観が顕著に現れている。

図3 小清水漸《垂線》1969年

例えば、小清水が《位相‐大地》の影響を受けて最初に制作し、一九六九年二月の三人展(東京・村松画廊)に出品した《垂線》(一九六九年)(図3)は、約三メートルのピアノ線に真鍮製の分銅を吊るし、「垂直である」という観念を即物的に実在させる立体作品であった。つまり、この《垂線》は、芸術表現における触覚的実在性を強調すると共に、それを通じて重力(=万有引力)という大自然の働きを示す作品であったといえる。

図4 小清水漸《かみ》1969年

次に、一九六九年四月の第四回ジャパン・アート・フェスティバル(東京国立近代美術館他)のコンクール審査で入選した《かみ》(一九六九年)(図4)は、九〇センチ角の大型の升状の紙の中に、それより小さい方形の石を置く立体作品であった。この《かみ》は、西洋彫刻の伝統である理性に基づく理想的人体像や崇高的物語性等の視覚的観念性ではなく、できるだけ素朴な単純形体や異常素材(当時彫刻の素材に紙を用いることは異例)により即物的な触覚的実在性を強調すると共に、紙と石の質感(柔硬)や重量感(軽重)の対比という素材の自然な性質を表現する作品であった。

図5 小清水漸《かみ1》1969年

また、一九六九年八月の「現代美術の動向」展(京都国立近代美術館)に出品した《かみ1》(一九六九年)(図5)は、縦二メートル五〇センチ、横二メートルの巨大な紙を、同程度の巨大な鉄板にできるだけ素っ気なく磁石で留めて即物的な触覚的実在性を強調すると共に、紙と鉄の質感や重量感を対比して素材の自然な性質を表現し、さらに紙を磁石で空中停止させることで磁力や重力という自然作用の存在を提示する立体作品であった。

図6 小清水漸《かみ2》1969年

さらに、同じ「現代美術の動向」展に出品された《かみ2》(一九六九年)(図6)は、縦横二メートル五〇センチの大型の袋状の紙で、一メートル五〇センチ角で高さ五〇センチの大型の石を包み込むもので、紙と石の非日常的な巨大さや組み合わせの意外さや形体の単純さで即物的な触覚的実在性を強調すると共に、紙と石の質感と重量感の対比という素材の自然な性質を表現する作品であった。

図7 小清水漸《かみ》1970年

また、一九七〇年五月の「ヒューマン・ドキュメンツ ’70」展(東京・東京画廊)に出品された《かみ》(改題《紙の袋》)(一九七〇年)(図7)は、縦二メートル一〇センチ、横二メートル七〇センチ、幅一〇センチの巨大で平板な升状の紙を壁に掛けたもので、紙の非日常的な巨大さや生成り状態の提示という見慣れなさで即物的な触覚的実在性を強調すると共に、紙の風合いと軽量感という素材の自然な性質を表現する作品であった。

図8 小清水漸《鉄I》1970年

図9 小清水漸《鉄Ⅱ》1970年

これに加えて、一九七〇年五月の第一〇回日本国際美術展(東京ビエンナーレ)「人間と物質」(東京都美術館)に出品された、《鉄I》(改題《鉄板I》)(一九七〇年)(図8)と、《鉄Ⅱ》(改題《鉄板Ⅱ》)(一九七〇年)(図9)は、鉄板の先端の半円部分を磨いて素朴に刃先を想起させ、その刃先が異様に巨大であることや、刃先を下に壁に立てかけて不安定に見えることや、後部を浮かして刃先で切るという様態を端的に見せること等で即物的な触覚的実在性を強調すると共に、鉄の硬質感と重量感という素材の自然な性質を表現する作品であった。

図10 小清水漸《七〇年八月 石を割る》1970年

そして、一九七〇年八月の「現代美術の一断面」展(東京国立近代美術館)に出品された《七〇年八月 石を割る》(一九七〇年)(図10)は、縦二メートル五〇センチ、横一メートル二〇センチ、高さ一メートルの巨石を真っ二つにした巨大立体作品で、石の巨大さ・武骨さとそれが無造作に割られていることで即物的な触覚的実在性を強調すると共に、石の割られて露出した肌理という素材の自然な性質を表現する作品であった。なお、「七〇年八月」という作品名が示すように、この作品では制作行為の時間性という生活的・自然的要素も導入されていることを指摘しておこう。

これらの小清水の作品では、《垂線》以来、常に重さ・軽さとそれに関連する自重や直立の問題意識が通底しており、その意味で一貫して重力が主題にされているといえる。そうした重力への鋭敏な感受性は、特に小清水が《位相‐大地》の制作時に凸部の巨大な土塊の垂線を保つ困難な課題を担当した実体験が反映していると推定できる。

ここで興味深いことは、小清水が《鉄I》(図8)、《鉄Ⅱ》(図9)、《七〇年八月 石を割る》(図10)の制作頃から、単に素材の自然な性質のみならず、人間の素材に対する関わり方の自然さにも関心を持ち始めたことである。つまり、人間が鉄という自然素材に関わるときには「磨く」という行為が、石という自然素材に関わるときには「割る」という行為が自然な発露と捉えられるという関心である。ここで重要なことは、小清水にとってそうした人間の自然素材に対する自然な関わり方は、決して主従関係ではなく協働関係であることである。ここにも、日本の伝統的な芸術観やその根底にある自然観の反映を感受できる。

確かに石とか紙とか、あるいは鉄とかはそれ自体、非常に強固な存在としてあるわけだけれども、自然との関わりという相関関係では、人間として、たとえば木を見たら木を削る、石を見たら石をうがつという意志を持つのが、ごく自然のあり方だというふうに自分では思うわけですね。だから素材を組み伏せるということではなくて、情感的には素材を受け入れていきながら、なおかつ自分の人としての自然な行為を加えていくと[9]。

さらに興味深いことは、《かみ》(図7)が、壁に掛けられることで一見平面的な絵画のように見えながら、実際には平板な升形の立体作品である問題である。すなわち、この作品は、従来の西洋由来の規範的な「絵画」と「彫刻」というジャンルの境界を曖昧にする性格を持っており、その意味で西洋的芸術観を脱構築する作品であったといえる[10]。ここにもまた、ある意味で「絵画」と「彫刻」が未分化な日本の伝統的造形文化の反映を想定することができる[11]。

以上のことから、これらの《垂線》や「紙」「石」「鉄」シリーズは、芸術表現における触覚的実在性の強調という様式原理の上でも、その背景にある芸術観及び自然観という感受性の水準でも、典型的なもの派作品だったといえる。

3 「表面から表面へ」シリーズ

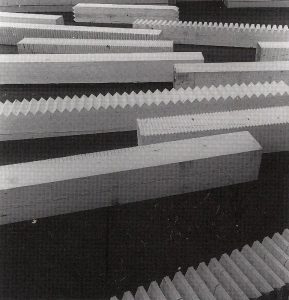

図11 小清水漸《表面から表面へ(木板を壁に立て掛けたもの14枚組)》1971年

続く一九七一年一月に、小清水は初個展(東京・田村画廊)を行い、《表面から表面へ(木板を壁に立て掛けたもの14枚組)》(一九七一年)(図11)を発表する。この作品は、縦二メートル四〇センチ、横三〇センチ、厚み六センチの巨大な木板を一四本様々に切り刻み、それらを壁に奥行四五センチで立て掛ける大型立体作品であった。

「人間と物質」展のあの鉄板を磨いた作品の後、大きな〈石を割る〉っていう仕事をして、それの何カ月か後に木を切り刻む〈表面から表面へ〉という作品に変わっていきます。鉄板を磨いたり石を割ったりした頃に、作者である僕が物質に対してアクションを加える、そういうことが自分の中では大事なことのように思えてきて。それと一方で、もうもの派という言い方が確立していたかどうかわからないんですけども、われわれの仕事が物質に手を加えずに提示する、ある状況を作って提示するということが特徴として言われる。僕からすると、本当はそこに本質があるのではないんだという気持ちがどこかにあって。手を加えないということが大事なのではなくて、いかに的確に物質とその作者である人間とが対峙するか、その対峙したときの関わり方が重要なんだと僕には思えて。何も手を加えないんじゃなくて、ちょっと反抗的に目いっぱい手を動かして作品化してやるというつもりがあって[12]。

ここで重要なことは、この作品では、木板の巨大さや粗朴さで即物的な触覚的実在性を強調すると共に、木に対する人間の自然な関わり方として「刻む」という行為が表現されていることである。また、そこで刻まれる形態は、視覚的観念性や自己表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形態であり、それにより木板の即物的な触覚的実在性をより強調すると共に、やはり木目等の素材の自然な性質も表現していたといえる。

それから、木の質を変えないということですよね。例えば木で布袋様を彫れば、木ではなくて布袋様に変わっていくわけですよね。そうではなくて切り刻まれても元の木と同じで、木は木なんだっていう状態で見えるようなやり方をしようと思ったんですね[13]。

ここで小清水が追求しているのは、人為を加えても本質的に変わらない素材の自然な性質の表現であり、さらにそうした表現を可能にする内なる自然を発揮した無心的・没我的な人為の表現といえる。その点で、この作品における作者と素材の関係は主従的ではなく協働的であり、やはり日本の伝統的な芸術観やその根底にある自然観の反映を看取できる。この作品以後、小清水は自然(加工前の表面)が人為(加工後の表面)を経ても本質的に一定不変であることを主題とする「表面から表面へ」という連作に取り組むことになる。

だから〈表面から表面へ〉というタイトルも、最初に見た作品の表面と、その表面を通じて何か読み取ろうとしたそのあとの表面が実は同じなんだと。それは例えば板を僕が鋸で切り刻む前の木の表面と、僕が行為を加えて丸鋸で切り刻んでできあがった表面と、確かに変わっているように見えるけれども実は本質は変わってないんだ、そういう思いを込めていたところもあって[14]。

なお、この作品では、その展示方法においても自然な情感の表現が目指されていた。つまり、その壁に立て掛けるという展示方法は、《鉄Ⅰ》(図8)と同様に不安定さにより即物的な触覚的実在性を強調すると共に、湿気が多く屋内も狭い日本では木材は伝統的に壁に立て掛けて保管されることが発想源となっていた。さらに、壁に接しつつ床にも接しているというその展示方法は、《かみ》(図7)と同様に、従来の西洋由来の規範的な「絵画」と「彫刻」というジャンルの境界を曖昧にする性格を持っており、その点でやはりある意味で「絵画」と「彫刻」が未分化な日本の伝統的造形文化を背景とする作品であったといえる。

特に材木の場合は、日本の材木屋さんって材木を保管するときに、立てかけて保管するんですよ。寝かして積み重ねるっていうやり方もあるけれども、大体街の材木屋さんって壁に木を立てかけてストックしておく。そういうのが普通に見られる材木のあり方として記憶にあった。それからこれは後からの理屈づけかもしれませんけど、床にボンッと置くものと、壁にこうやってかけてしまうものと、その中間で床と壁と両方に繋がっているものとは見え方が全部違うんですね。それぞれが。そういう意味で平面としてのタブローみたいな壁に近いんだけど、実は床にも接している、そういう展示の仕方に魅力を感じたっていうことはありますね[15]。

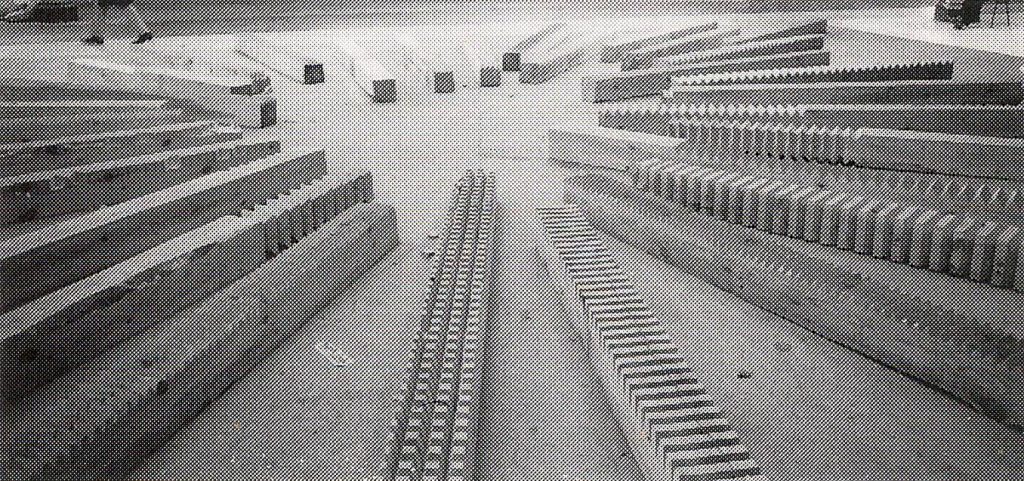

図12 小清水漸《表面から表面へ(角材を床に置いたもの)》1971年

図13 小清水漸《表面から表面へ(欅の丸太を輪切りにしたもの27点)》1971年

この木材による「表面から表面へ」の主題は、一九七一年三月の個展(東京・ピナール画廊)に出品された《表面から表面へ(角材を床に置いたもの)》(一九七一年)(図12)や、同年五月の第一〇回現代日本美術展(東京都美術館)に出品された《表面から表面へ(欅の丸太を輪切りにしたもの27点)》(一九七一年)(図13)に発展する。また、同年九月の第七回パリ青年ビエンナーレ(パルク・フローラル)に出品された《表面から表面へ(角材を放射状に置いたもの)》(一九七一年)(図14)や、一九七二年九月の第三回現代彫刻展(神戸須磨離宮公園)で宇部市野外彫刻美術館賞を受賞した《表面から表面へ(角材を放射状に床に置いたもの)》(一九七二年)(図15)にも展開する。

図14 小清水漸《表面から表面へ(角材を放射状に置いたもの)》1971年

図15 小清水漸《表面から表面へ(角材を放射状に床に置いたもの)》1972年

これらの木材による「表面から表面へ」シリーズは、展示方法の面では、列の並び・間隔や放射状の中心円の並べ方を少し不揃いにして、敢えて厳格な規則性を崩して配置しているところに特徴がある。その意味で、これらもまた、脱自然的な人為性ではなく内なる自然を発揮した人為性を追求し、物体との主従関係ではなく協働関係を表現する連作だったといえる。なお、これらの作品では、木材を刻む作業量が多くなればなるほど制作行為の時間性という生活的・自然的要素も導入されることになったことを指摘しておこう[16]。

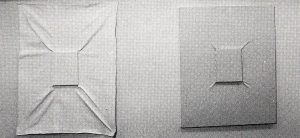

図16 小清水漸《表面から表面へ〈カンヴァス〉》1971年

また、「表面から表面へ」シリーズは別素材でも試みられている。まず、《表面から表面へ〈カンヴァス〉》(一九七一年)(図16)は、共に縦九〇センチ、横七〇センチの巨大な四角い布の中心部分に裏から四角い木枠を張ってカンヴァスを作る二枚組の立体作品で、カンヴァスの枠外に布が異常に余ったり、カンヴァスの内にもう一つカンヴァスが浮き出たりしている見慣れなさで布の即物的な触覚的実在性を強調すると共に、人間がカンヴァスの表面にどのような形態を描いても布の物質的本質自体は一定不変であることを暗示する作品であった。

図17 小清水漸《表面から表面へ‐四面体》1972年

また、一九七二年九月の第三回現代彫刻展で受賞した《表面から表面へ‐四面体》(別題《表面から表面へ‐a tetrahedron》)(一九七二年)(図17)は、縦一メートル五〇センチ、横一メートル三〇センチ、高さ一メートル二〇センチのセメント製の四面体を四つ、それぞれ底面を変えて不揃いな四辺形に設置するもので、その巨大さと造形的簡素さと打ち放しの未加工さでセメントの即物的な触覚的実在性や無垢な質感を強調し、敢えて厳格な規則性を崩す配置で物体との自然な協働関係を表現すると共に、人間がどの三面を表面にしても四面体の形体的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

四面体って三角形が四つ組み合わさってできあがっていますよね。その一つ一つの三角形の比率を変えて作ると、置き方が変わると同じものなのに違ったものに見える。見ている表面は角度が違っているんだけど、元は実は同じなんだっていうことをやろうとして。そういう〈表面から表面へ〉の仕事の流れでやっているんです[17]。

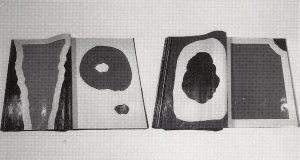

図18 小清水漸《表面から表面へ(クレパスのドローイング50枚を1枚ずつビニールの袋に入れて本の状態にしたもの)》1972年

また、同じ第三回現代彫刻展で受賞した《表面から表面へ(クレパスのドローイング50枚を1枚ずつビニールの袋に入れて本の状態にしたもの)》(一九七二年)(図18)は、縦一メートル一一センチ、横八九センチの巨大な紙の一枚ごとに一本のクレパスを使い切って様々に塗り付けたものを五〇枚、それぞれ透明なビニールの袋に入れて厚さ五センチの組冊子状に製本したもので、その巨大さと物珍しさで触覚的実在性を強調すると共に、人間が紙の表面にどのような形態を描いてもクレパスの質量的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

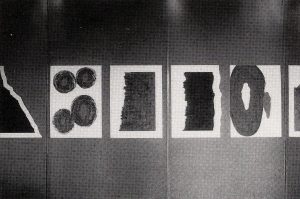

図19 小清水漸《表面から表面へ(クレパスのドローイング25枚)》1973年

さらに、一九七三年五月の第一一回現代日本美術展(東京都美術館)に出品された《表面から表面へ(クレパスのドローイング25枚)》(一九七三年)(図19)も、同様に縦一メートル八.五センチ、横七六.五センチの巨大な紙の一枚ごとに一本のクレパスを使い切って様々に塗り付けたものを二五枚、壁に一列に展示したもので、ところどころ紙を破ったり穴を空けたりすることで紙の即物的な触覚的実在性や朴訥な質感を強調すると共に、人間が紙の表面にどのような形態を描いてもクレパスの質量的本質自体は一定不変であることを一覧的・相互対照的に提示する作品であった。

ただ展覧会で見せるとしたらざーっと並べたほうが、それこそ視覚的には〈表面から表面〉が一瞬で伝わるっていうこともあって、都美術館だから壁が広いので並べる作品にしたんですね[18]。

ここで言及すべきは、小清水が一九七一年九月に《表面から表面へ(角材を放射状に置いたもの)》(図14)を第七回パリ青年ビエンナーレに出品する際に初渡欧した時のエピソードである。渡欧前の小清水は、「現代美術の課題というのは、いかに目新しい作品をつくるか」であると考え、「基本的には、いかにして最前衛足り得るかという気持ちが、自分たち独特の作品をつくるエネルギーの基になってい」た[19]。しかし、約半年ほど美術の本場である西洋諸国の現実を見て回る内に、次第にその気持ちに変化が生じることになる。

七一年にパリビエンナーレに出品しましたが、ビエンナーレの会場で僕の作品が一番尖鋭で現代的で、今の状況にあっているとそんな自負があったんですが、その時にヨーロッパを周ってくると、作品が先鋭的である、現代的であるというのは、どれだけの価値があるんだろうかという疑問を持ったんですね。たぶんそれを意識しているのは、一九七〇年代初頭の日本人だから、そういう価値観を自分で持ってしまっているんだろうと思いました[20]。

小清水は、一九七二年二月に内省的な気分で帰国し、今後の自らの制作について思索を重ねる。

帰ってきて、ヨーロッパで感じたことは一体どんなことだったんだろうかと半年くらい考えていたら、ヨーロッパの若い作家たちも現代風の作品を創っているけれど、その背景に必ず歴史的な蓄積されたものを背負ってやっている。それでは日本人である自分にとっての背負わなくてはいけない文化的、社会的必然はなんだと考えた時に、自分たちが受けてきた美術教育を振り返ると、これはヨーロッパから輸入された美術教育。自分の身体からでてきているものかというと、そうではない。それにはみんな目をつぶって、自分のものの様な顔をして絵を描いたり、彫刻を作ったりしている。そうではないものが、ないものだろうかということを鬱々と考えていた〔…〕[21]。

小清水は、一九七三年三月から七月にかけて多摩美術大学の恩師である斎藤義重の個展出品作の再制作を手伝いながら、今後自らが進むべき方向性を模索する。その後、同年夏に約二カ月間、日本六古窯の一つである滋賀の信楽に滞在し、当地の粘土を焼成するいわゆる信楽焼の技法を学ぶ。この時に、《表面から表面へ(クレパスのドローイング25枚)》(図19)を評価してくれた同志社大学文学部助教授の哲学者吉田謙二と知り合ったことを一つのきっかけとして、同年一〇月に東京から大阪へ転居している。

突然、僕、セラミックの質感に惹かれてね。焼き物の作品を作ろうと思って人の紹介で信楽へ行って二カ月、三カ月ぐらい作っていた。これですね(《香久山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらし》)。これを作っていたときに吉田謙二さんと京都でお酒を飲む機会があって話をした。僕は自分が最先端にいるなんていうふうに変に粋がっていたけども、結局最先端でいることが重要なのではなくて、なぜ今自分がこういう仕事をしているか、それの裏づけは何なのか、その社会的背景は一体何なのかっていうことを、もっと大事にしなきゃいけないんだって僕は思い始めていて。吉田さんも、歴史的、社会的な必然性をきちっと踏まえたうえで自分たちの作品を作ることが日本の場合には欠けているんじゃないかっていうことを(言った)。で、僕がその頃考えていたこととすごく話が一致した。意気投合したといいますかね。それで彼がぽつっと「関西に来ませんか」って言ったので、僕独り身だったし別に定職があるわけでもなかったから、関西に来ることにしたんですね[22]。

図20 小清水漸《香具山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらし》1973年

この一〇月に開かれた第五回現代日本彫刻展(宇部市野外彫刻美術館)に、小清水は夏に学んだ信楽焼の技法の成果として、《香具山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらし》(一九七三年)(図20)を出品している。この作品は、縦一メートル二三センチ、横五一センチ、高さ八九センチを最大とし、信楽の粘土を天目・白釉・織部・コバルトを釉薬にして焼成した一一個の大型立体作品であった。つまり、これらの作品は、そのそれぞれの窯変による自然な変形・ひび割れや、表面の質感の多様さで、陶土の即物的な触覚的実在性を強調すると共に、粘土・釉薬(地)や用水(水)や大気(風)や窯火(火)という素材の性質や偶然の効果といった自然的要素を協働的に取り込み表現する作品であった。

また、この作品は、展示方法の面では、一個を中心として他の一〇個が不揃いながら円周状に配置され、敢えて厳格な規則性を崩して物体との自然な協働関係を表現していた。さらに、個々の表面に描出された素朴で有機的な抽象模様や、一個を他の一〇個が取り囲む擬人的な配置や、擬人化された山の三角関係を主題とする『万葉集』の和歌を作品名としていることや、その『万葉集』が現存する日本最古の和歌集であり古代日本の心性の象徴である点で、まるでそれぞれの物体が魂を有しているかのような日本の伝統的自然観を彷彿させるものであった。そして、彫刻に信楽の陶土と焼成という典型的な工芸の素材と技法を用いる点で、従来の西洋由来の規範的な「彫刻」と「工芸」というジャンルの境界を曖昧にする性格を持ち、その意味でも「彫刻」と「工芸」が未分化な日本の伝統的造形文化を背景とする作品であった。

こうした自作における日本的な感受性について、小清水は次のように解説している。

ですから自分が七三年以降に創った作品というのは、現代美術の土着性を探すということにありました。そのために関西に来たんですけど、東京を離れたと言った方がいいでしょうね。僕の感性からすると、そのまま東京にいれば情報を敏感に感じとって、適当に生き延びていくという作品の創り方をするに違いないと思ったので、ちょっと落ち着いた環境でじっくり作品を創るということにしようと。ただ、日本風のものとか、東洋風のものを創るとかそういうことではなく、誰に対しても、どこに対しても、これは私の美術です、現代に生きる日本人である私の作品ですということを、言えるようなものを創ろうということです[23]。

ここで、小清水は「現代美術の土着性」を一九七三年以降追求するようになったと言っているが、本稿で既に見てきたように、これは既に《位相‐大地》体験以前から無意識的に持っていた問題意識が《位相‐大地》によって賦活され、さらに渡欧体験を経て強化されたものだと解釈できるだろう。

図21 小清水漸《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》1974年

そして、小清水は一九七四年九月に第四回現代彫刻展(神戸須磨離宮公園)に、《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》(一九七四年)(図21)を出品する。この作品は、再び「表面から表面へ」を主題とし、高さ一メートル五〇センチ、底面の直径一メートル二〇センチを最大とし、同一の質量の信楽の粘土を紐状の輪で積み上げて様々な寸法で山型に四つ成形し、約一ヵ月間丁寧に乾燥させて、表面に顔料で天気図を描き付けた大型立体作品であった。つまり、この作品は、その乾いた巨大な粘土の質感で即物的な触覚的実在性を強調し、素材の性質や時間の経過といった自然的要素を作品に協働的に取り込むと共に、人間が表面にどのような形態を描いても粘土の質量的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

また、この作品は、展示方法の面では、《表面から表面へ‐四面体》(図17)と同様に、四つの山型を不揃いな四辺形に配置して、敢えて厳格な規則性を崩して物体との自然な協働関係を表現していた。さらに、その原始的な山型の形体や、やがて風雨に晒されて崩落して大地に還ることが前提とされている点で、諸行無常で環境循環的な日本の伝統的自然観を彷彿させるものであった。そして、やはり彫刻に信楽の粘土という典型的な工芸の素材を用いる点で、従来の西洋由来の規範的な「彫刻」と「工芸」というジャンルの境界を曖昧にする性格を持ち、その意味でも「彫刻」と「工芸」が未分化な日本の伝統的造形文化を背景とする作品であった[24]。

なお、ここで着彩された天気図は、作品の乾燥中に何度か見舞われた実際の台風を記録したものであり、その意味でこの作品は、場所や季節の風土性と共に、制作行為の時間性という生活的・自然的要素を導入するものであったことを指摘しておこう。

ここで着目すべきは、この《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》(図21)が西洋人から土着的と評された時に、小清水がそれを否定的にではなくむしろ肯定的に受け取ったことである。その点で、この作品は、小清水の追求する「日本人である自分にとっての背負わなくてはいけない文化的、社会的必然」としての「現代美術の土着性」の一つの自覚的な実践だったといえる。

「表面から表面へ」のタイトルを使ったのは、昨年の須磨離宮公園での粘土の作品(モニュメンタリティーとサブタイトルを付けました)が最後ですが、その作品の写真を見てくれた、アメリカ国籍のカナダ人で、日本の英字新聞の文化ジャーナリストであるところの男が、「トテモプリミティーフ、コシミズハ、ニホンジンノドジンネ」と感想をいってくれたのですが、一瞬どう反応して良いのか戸惑ってしまいました。〔…〕土人という言葉には、何もひっかかりはありません。近頃は、差別語であるとして、もとからそこに住んでいる人、などといい替えているようですけれども、このいい替えはまったく侵略者の発想のようで、余計にひどい差別語だと思います。やはりこれは、歴史的社会的必然を担ってそこに住んでいる人、というべきでしょう。その意味において、ニホンジンノドジンネ、といわれたことを、私はとても誇らしく喜ばしく思います。最近私は、長く生活していた東京から、自らの意志で関西に移り住んだのですけれども、現実的な支障をきたすことを承知して、敢えてそうせざるを得ないと判断したのは、まさに私が、ニホンジンノドジン、であるからにほかなりません[25]。

これらのことから、「表面から表面へ」シリーズもまた、芸術表現における触覚的実在性の強調という様式原理の上でも、その背景にある芸術観及び自然観という感受性の水準でも、やはり一貫してもの派作品だったといえる。

4 まとめ

小清水は、二〇一〇年代に入ってからの欧米におけるもの派評価の大きな高まりについて次のように論じている[26]。

一九七一年にパリに行ったときに、外国の作家たちは僕の作品なんかを見て「おまえの作品は禅、ブッディズム(Buddhism)と関係があるのか」っていう問いかけをしてきたんですよね。あるといえばあるし、ないといえば全くないわけなんだけど。彼らがなぜそういう質問をしてくるか考えると、彼らにとっては禅、ブッディズムは何か不可思議なものっていう感じがあって、それと関係があるおまえの作品は不可思議領域にあると。理解の外にあるものだっていうふうな捉えられ方をしているなと思ったんですよ、そのときに。これはわれわれの仕事が——少なくとも僕の仕事が正当に理解されることは、もう生きている間は無理かもしれないなと思っていたんですけども。だけど最近僕たちの作品の展覧会をしてくれる風潮が出てきたのを見ると、何か向こうから近づいてくる——不可思議領域に置いとくだけじゃなくて、それを棚卸ししてもう一遍眺め直す動きにはなってきたのかなと思ってね。それに正しく応えることができるような日本の美術界の動きが本当は必要なんだろうと思うんだけど、いまだに自分たちのことを正しく知らせるというよりは、外の出来事をいかに取り込むかということでしか日本の美術界は動いていかないのが、歯痒いといえば歯痒いところですよね[27]。

以上のように、小清水漸の芸術作品は、そこで様々に表象されている日本の伝統的な自然観やそれに基づく芸術観が、西洋の近代的な自然観やそれに基づく芸術観とは異質で独自な様相を提示している。このことは、日本人自身が伝統的な日本文化を再認識する際にはもちろん、それを海外へ紹介する際にも非常に重要な意義を持っている。

さらに、現在地球規模で自然環境破壊が深刻化する中で、再評価すべき近代西洋以前の伝統文明における自然観及び芸術観がどのようなものであるかを直感的・具体的に把握する一助として、こうした現代日本美術における自然観及び芸術観を探る試みには一定の学問的有意義性を主張できる。その意味で、小清水の芸術作品は極めて重要なアクチュアリティを有しているといえる。

【謝辞】本稿執筆に当たり、筆者の一〇数回に亘るインタヴューや手紙による質問に丁寧に回答していただいた小清水漸氏に心より感謝申し上げます。

【初出】秋丸知貴「現代日本美術における土着性――もの派・小清水漸の《垂線》(一九六九年)から《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》(一九七四年)への展開を中心に」『比較文明』第35号、比較文明学会、2019年、169-190頁。ただし、本書再録に当たり加筆修正している。

[1] 第1章「関根伸夫《位相-大地》論――日本概念派からもの派への展開を中心に」、第2章「現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に」、第3章「関根伸夫《空相-皮膚》論――照応する位相幾何学的小宇宙」、第4章「Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察」を参照。

[2] 小清水漸「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」『美術手帖』美術出版社、一九九五年五月号、二七〇頁。

[3] 「日本概念派」については、千葉成夫『現代美術逸脱史』晶文社、一九八六年を参照。

[4] この芸術表現における力点の視覚的観念性から触覚的実在性への移行を、峯村敏明は「存在を問う美術の系譜」として考察している。峯村敏明「存在を問う美術の系譜」『もの派‐再考』国立国際美術館、二〇〇五年、二五‐三一頁。

[5] 本稿において、そうした感受性に「日本的」という形容詞を付けるのは、実際に関根伸夫、小清水漸、吉田克朗が日本文化圏で生まれ育ち自己形成したからであり、筆者はこれをより広く「東アジア的」と捉えることもできると考えている。なお、これに直接関連して、二〇一八年八月二八日の筆者の直接インタヴューにおいて、小清水自身が「もの派は表現様式ではなく日本的な感受性の問題です」と明言している。

[6] 「芸術」「美術」「絵画」「彫刻」「工芸」等がいずれも明治期に欧米から輸入された翻訳概念であることは、先駆的な業績である磯田光一の『鹿鳴館の系譜――近代日本文芸史誌』文藝春秋、一九八三年や、近年隆盛する近代日本美術史における制度論研究の口火を切った北澤憲昭『眼の神殿――「美術」受容史ノート』美術出版社、一九八九年等を参照。

[7] この陶芸における窯変の問題については、陶芸・美術作家の近藤高弘氏の直接のご教示に記して感謝申し上げる。

[8] 本稿における西洋的な「人為が自然を完成する」と東洋的な「自然が人為を完成する」の思想的比較考察は、一九七三年に行われた日本文化会議の第四回東西文化比較研究セミナーにおける高階秀爾の発言と、それに対する伊東俊太郎の応答に多くを負っている。日本文化会議編『東西文化比較研究――自然の思想』研究社、一九七四年。

[9] 岡田隆彦「小清水漸と語る――素材との絶えざるかかわりを通して」『みづゑ』一九七八年五月号、九七頁。

[10] 二〇一八年八月一八日の筆者の直接インタヴューによると、当時小清水は同時代のドナルド・ジャッドが提唱した「絵画」でも「彫刻」でもない壁面立体作品である「スペシフィック・オブジェクト」にも関心を持っていた。つまり、ここには、近代西洋美術の脱構築と日本の伝統文化の再生の相互作用的な影響があったと考えられる。

[11] 鼓常良は、「絵画」と「彫刻」が未分化な日本の伝統的造形文化の背景には、神と人と自然を西洋の様には隔絶しない日本の伝統的な自然観があると指摘している。「万有一如と観ずる東洋思想の根本精神は、神と人と物(自然)との無限界となってその生活様式に顕現している。然しこの精神を最もよく具象化しているものとしては、我国の文化を第一に推さねばならぬ。これは国民が最早意識していない程度に具象化されて生活様式の隅々に潜在している。芸術現象では芸術と生活の無限界から、特殊芸術相互間の無限界になっている。」(鼓常良『日本芸術様式の研究』内外出版印刷株式会社出版部、一九三三年、二頁。)

[12] 筆者が小清水から直接提供を受けた、二〇一九年二月二六日現在未公開の「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第2回」『日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ』(https://oralarthistory.org/archives/interviews/koshimizu_susumu_02/)の筆記録による。

[13] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[14] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[15] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[16] この木材による「表面から表面へ」シリーズにおける制作行為の時間性の導入の問題については、京都市立芸術大学彫刻科教授であった小清水の後任にあたる、松井紫朗教授のご教示に記して感謝申し上げる。

[17] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[18] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[19] 小清水漸「Bゼミを訪れたアーティストたち 小清水漸」、BゼミLearning System編『Bゼミ「新しい表現の学習」の歴史 1967-2004』Bank ART1929、二〇〇五年、二五頁。

[20] 小清水漸「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」『ギャラリー』ギャラリーステーション、二〇一四年一二月号、三三頁。

[21] 小清水漸「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」『ギャラリー』ギャラリーステーション、二〇一四年一二月号、三三‐三四頁。

[22] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

[23] 小清水漸「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」『ギャラリー』ギャラリーステーション、二〇一四年一二月号、三四頁。

[24] 「日本近代彫刻の成立する約半世紀は、概ね以上のとおりであるが、いわゆる工芸の世界との関わりを無視しては、日本近代彫刻は語れないと思う。明らかに明治二十年頃迄は、工芸と彫刻は同根であった。東京彫工会の成立を見ても、日本美術協会の成立を見ても、そのことを物語っている。では、何故両者が別れていったのか。二つの方向が考えられる。一つは、彫刻が独立して行く方向である。日本に於ける西欧美術の紹介の後、次第に芸術としての彫刻という高踏的自覚が、彫刻界に芽生えて来たわけで、彫刻という呼び名それ自体が、翻訳語であり、いささか概念的で抽象性を帯びて迎えられたものであると思う。それ迄の彫刻は、工芸とともに、生活様式に密着したものであって、その制作者達は、様々の工人として世間に生きていたのである。そしてまた、学校という教育制度が成立し、年季奉公による徒弟制度から独立した存在になったことが、一層芸術的思い込みに拍車をかけたと思われる。二つ目の方向は、日本独特の美意識、あるいは空間認識の喪失による衰退の方向である。殊にこれは、工芸にとって大きな痛手ではなかったろうか。彫刻を含めて美術は、西欧からの技法と思想の輸入によって、それなりに成立、発展したのであったが、維新以降の大変革によって、本来生活様式と密接に繋がっている工芸は、その存在基盤を失っていったのである。そして近年に至る迄、良き伝統というよりは、形骸化した悪しき伝説とも言うべき形式だけが、表面的に残ったのである。」(小清水漸「洋風彫刻の開始」『日本洋画商史』日本洋画商協同組合、一九八五年(改訂版一九九四年)、五四頁。)

[25] 小清水漸「ニホンジンノドジン」『美術手帖』美術出版社、一九七五年五月号、一三二‐一三三頁。

[26] 二〇一二年に、もの派のアメリカにおける最初の本格的な回顧展「Requiem for the Sun: The Art of Mono-ha」展(Los Angeles・Blum & Poe Gallery)が開かれた他、二〇一五年にイタリアで大回顧展である「MONO-HA」展(Milano・Fondazione Mudima)が開かれている。また、二〇一三年にはアメリカで最初の小清水の大個展(Los Angeles・Blum & Poe Gallery)が開催されている。

[27] 「小清水漸オーラル・ヒストリー 第2回」

【関連論考】

■ 秋丸知貴『〈もの派〉の根源――現代日本美術における伝統的感受性』

第1章 関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ

第2章 現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に

第3章 Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察

第4章 現代日本美術における土着性――小清水漸の《垂線》(1969年)から《表面から表面へ-モニュメンタリティー》(1974年)への展開を中心に

第5章 現代日本彫刻における土着性――小清水漸の《a tetrahedron-鋳鉄》(1974年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に