本日は、茅ヶ崎市美術館(神奈川県茅ヶ崎市)で開催中のフランシス真悟「Exploring Color and Space-色と空間を冒険する」展に遠路はるばるお越しいただきまして、誠にありがとうございます。申し遅れました。私は茅ヶ崎市美術館とは縁もゆかりもない美術評論家連盟会員の市原尚士と申します。真悟さんの展示があまりにも素晴らしかったので、このたび「美術評論+」の誌面上で勝手に鑑賞ツアーを開催することにいたしました。すでにこの展示をご覧になった方も、ご覧になっていない方も、私のツアーに参加した後、再度、鑑賞をすれば、面白い気づきが得られるかもしれません。それでは、いよいよツアーの始まりです。

ツアーに先立って、まずは教科書的な説明から始めましょう。

真悟さんのお父さまは、20世紀を代表するアメリカ抽象表現主義の巨匠サム・フランシス(1923~1994年)。お母さまは、映像作家の出光真子(1940~)。真悟さんは1969年、カリフォルニア州サンタモニカで生まれ、アメリカと日本で育ちました。

現在はロサンゼルスと鎌倉を拠点に、国内外の個展やグループ展で精力的に作品を発表しています。国内では主に「MISA SHIN GALLERY」(東京・南麻布)と「GALERIE PARIS」(横浜市)等で、展示を開いてきた方です。

まぁ、野暮な説明はここまでにして、本題に入りましょう。私のツアーは展示の全部は回りません。私が最も興味深く思った「展示室1」すなわち順路で言いますと一番最初に入る部屋の作品、しかも数点を中心にご説明します。今回、茅ヶ崎市美術館は素敵な試みをしています。展示室に入る前、右側の壁面にプレートがかかっていますので読んでみてください。

「展示室1では、作品の見え方の変化を楽しんでいただくため、以下の時間帯は自然光を入れない状態でご覧いただけます。」

①10:30-10:45②11:30-11:45③12:30-12:45④13:30-13:45⑤14:30-14:45⑥15:30-15:45⑦16:30-16:45つまり毎時15分ずつ、かなりの薄暗がりで作品を鑑賞することになるのです。

私のお勧めの鑑賞法は、まず暗くなる前に数十分鑑賞した後に、暗くなった状態をたっぷり味わい、自然光が入って明るくなったらまた鑑賞するというサイクルを2回、トライしてみるというもの。たとえばですが開館時間の10:00と同時に入館し、12:00くらいまで展示室1に居続ければ、私のお勧め通りに鑑賞できます。そんなに時間がないという方は、10:55くらいまで展示室1に滞在した後、ほかの展示室を回り、11:30、もしくは12:30に再度、展示室1を訪れてもいいでしょう。

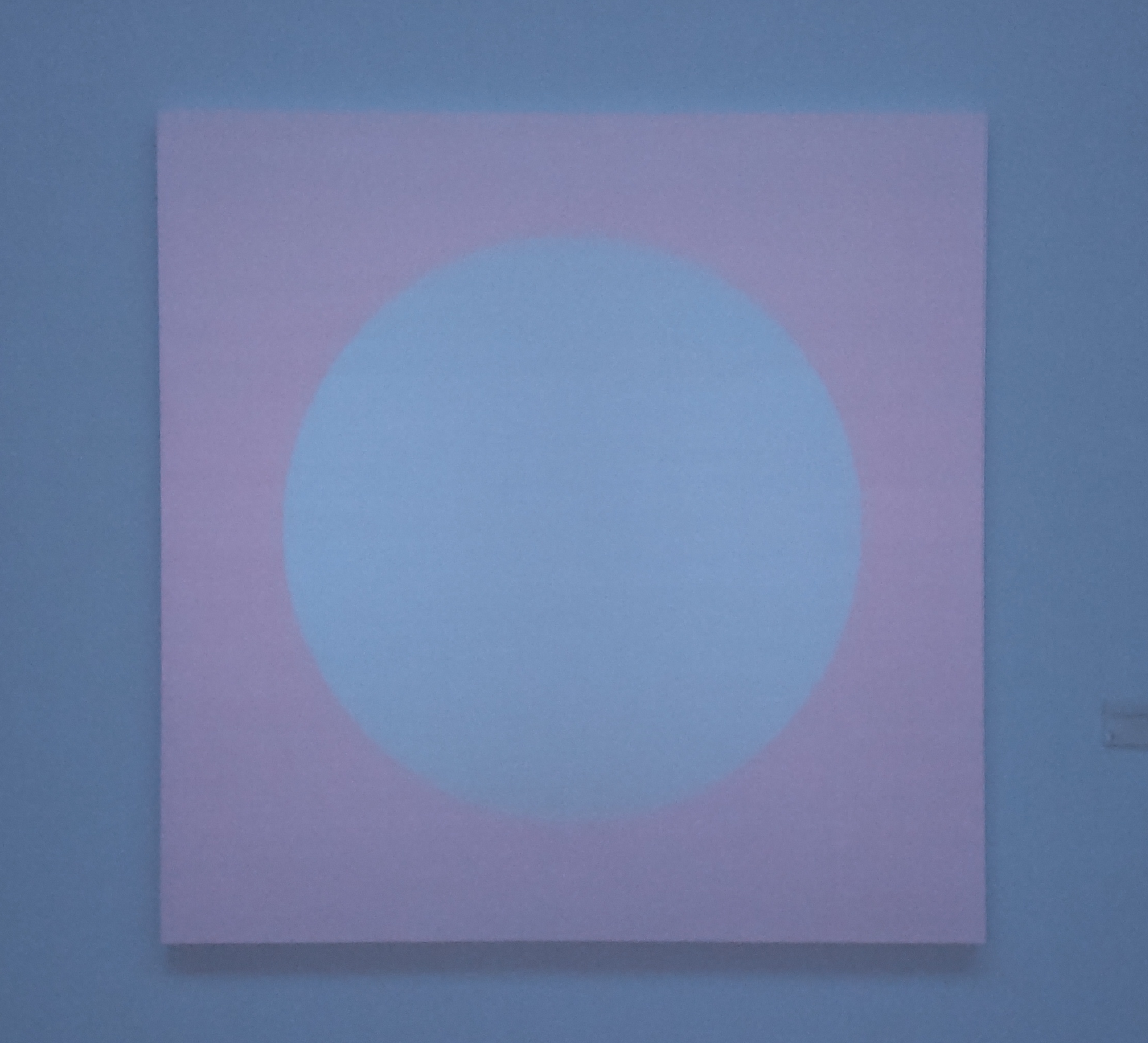

「Deeper Reflections in Blue」を自然光で見た状態

さあ、現在は10:00です。展示室1に入りましょうか。向かって左側の壁面に3枚の絵がかかっていますが、その真ん中にある「Deeper Reflections in Blue」(2023~24年、Oil on canvas、194.5×194.5㎝)をご覧ください。正方形の中に円形が置かれた絵ですね。「in Blue」と書いてある割には、青色が見えません。ただ、頭を思い切り床面に近づけて、作品の下方から上方を仰ぐようにして見てください。すると、わずかですが青色が見えます。とはいえ、そこまで「in Blue」ではありません。

天井の隙間が、1時間に15分、閉まる

10:30になりました。天井の一部分が「ガーッ」と音を立てて閉まります。全部閉まると、かなり暗くなりますが、しばらくすると目が慣れてきます。さぁ、もう一度、「in Blue」をご覧ください。真ん中の円形を中心に青みがかっています。しかも、その青というのは、画面の奥底からこちら側に向かって放射されているように見えませんか?

「Deeper Reflections in Blue」を薄暗がりで見た状態。肉眼では、この写真よりもはるかに美しく鑑賞できる

また、しっとりと濡れた羊羹やゼリー状の物体のようにも見えませんか、青く発光するキャンバスが? 夏目漱石の小説『草枕』で主人公の青年画工がこう述懐します。

「余は凡ての菓子のうちで尤も羊羹が好だ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青味を帯びた煉上げ方は、玉と蠟石の雑種の様で、甚だ見て心持ちがいい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、青磁のなかから今生れた様につやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる」。

私は、真悟さんの作品が暗闇の中で見え方がまったく変わるたびに、漱石『草枕』のこの一節を思い出します。

漱石の文章に出てくる「青磁の皿」を真悟作品の支持体であるキャンバスとします。その上に盛られた青い煉羊羹とは真悟作品そのものにほかなりません。とすると今、引用した文章の最後の部分は、こう書き換えられるでしょう。

「in Blueは、キャンバスのなかから今生れた様につやつやして、思わず手を出して撫でてみたくなる」のです。絵がプルプルとかすかに震えているようにも見えます。思わず撫でてみたくなる触覚性が前面に出てくるのです、暗闇の中では。

作品の周りを行ったり来たりすると、角度によって見え方がかなり変わってくるのも面白くて、まったく飽きません。

ふと、今度は哲学的な命題を思い出します。絵画は見る者が誰もいないときも、はたして「絵画」なのか?という例の命題です。見る者がいなくとも物質として存在している以上は、「絵画」である、と考える方がいるでしょう。一方で、見る者がいなければ、絵画は「絵画」たりえない、と考える方もいるでしょう。真悟さんの作品を鑑賞すると、答えは明白です。見る者がいて、はじめて作品は完成するのだ、と。人類が滅亡して誰一人、人間が存在しなければ、メトロポリタン美術館の至宝もないのと一緒ということです。一枚の絵は、描き手(=作品)と鑑賞者とのインタラクティブ(双方向)な動態を経て、完成されるわけです。しかも、そこに光線の変化といった複雑な要素も加わるのです。

光線の変化という意味で、非常に興味深い実験をいたしましょう。今は10:40なので、まだ暗がりの時間ですね。

展示室1奥の壁面にかかった「Radiant Reflections(goldenblue)」(2023~24年、Oil on canvas、194.5×194.5㎝)を5~6m離れたところからご覧ください。その絵を近くで鑑賞している方がいるときに、です。

すると、作品の上に見ている方の影が見えませんか?

ちょうど、高松次郎の代表作「影」(国立国際美術館所蔵)のようにです。

さあ、それでは、今度はあなたが先ほど絵の近くにいた方と同じ場所に立って、絵をご覧ください。ご自分の影は見えますか?

多分、見えないはずです。私は先日、美術館に2時間以上、滞在して、この「実験」を何度も繰り返しましたが、真悟さんのこのgoldenblueの間近で鑑賞した際には、なぜか自分の影は見えないのです。

どうして?

私は熟考を重ねた結果、こんな結論を導き出しました。自然光のない環境下で暗順応した目が捉えられる影というのは、極めて「薄い影」であり、あまりにも薄いために、作品の間近では肉眼で認識できないのではないか、と思ったのです。一定の距離を置くことによってはじめて、「薄い影」が落ちていることが分かるというわけです。

他人様の遠くの影は見えるのに、近くにある自分の影は見えない。それだけでも十分、興味深いのですが、この実験は私の連想をさらに広がらせます。

先ほど、私は作品と鑑賞者の双方向性を指摘し、そこに光線の変化という要素も加わると申し上げました。光線の変化は、今回、この茅ヶ崎市美術館が実施する毎時15分の自然光遮断だけでなく、鑑賞者と鑑賞者との間でも生まれているはずなのです。

作品を見ている私が、ここにいる。同じ作品を見ているほかの人が、そこにいる。同じ会場でほかの作品を見ている人もいるーー同じ部屋に3人存在したら、それぞれの持つ影や動作が複雑に干渉し合って、作品の上にも微妙な影を落としているはずなのです。誰かが4歩移動したことが、実は私の目の前の作品の見え方に影響を与えているということです。

しかも、この光線の変化に「上下貴賤」の差別はまったく存在しません。社長の影も平社員の影もまったく平等です。鑑賞に参加するすべての人間は対等・平等な関係性が担保されているという意味合いにおいて、芸術作品の持つ民主主義的な側面が前景化しているわけです。

さらに言えば、自然光が入っている状態での鑑賞、つまり毎時45分間は、とても忙しくなるはずです。太陽は刻々と動き、雲がかかり、雲が離れ、風が吹いたり、吹かなかったり、鳥の群れが美術館上空を横切ったり等々、毎秒毎秒異なる空間の中で鑑賞行為をしていると言っても過言ではないのですから。入力する値・条件が無限に近い関数、それがこの地上の世界ということです。

あえて自然光を遮断した状態で鑑賞させるという美術館の取り組みが、私にここまで様々な感想を抱かせてくれました。刺激そのものである光線を抑制することで、かえって感覚が研ぎ澄まされて、微細な変化を全身で受け取ろうとする。だからこそ、通常では味わえない深い鑑賞が可能になったのでしょう。

私が、真悟さんを高く評価するのは、理由が3つあります。真悟さん自身が、見る人と自身の作品とのインタラクティブな関係性の重要性を自覚して制作している点がひとつ。絵画の顔料に含まれる粒子に光が反射する物理的な条件が持つ可能性を徹底的に追求している点がひとつ。見る者を深い思索に促し、他者を侵すことも、他者から侵されることもない自由な世界を希求している点がひとつ。つまり、鑑賞者が伸び伸びと息がしやすい絵画を長年、継続して制作してきた点が好きなのです。

「Daily Drawing」シリーズが壁面いっぱいに並んでいる

展示室1での鑑賞を終えたら、地階に下りましょう。コロナ禍の期間に鮮やかな色彩と筆触で描いた「Daily Drawing」シリーズが壁面いっぱいに並んでいるのは、まさに圧巻です。

また、パリのオランジェリー美術館の楕円形の展示室に描かれたモネ「睡蓮」を想起させる展示コーナーも。「Bound for Eternity(magentablue)」(2009年、Gouache and acrylic on paper、152×1800㎝)が楕円形の部屋いっぱいに広がっており、絵画に包み込まれる体験を味わえます。

真悟さんの絵を考えるうえで、絶対に忘れてはならないのは、仏教の影響です。彼は、若いころから仏教に興味を持ってきました。そして、この仏教への傾斜は、当然、作品にも深い影響を与えています。

仏教学者・佐々木閑の論文「神通力の獲得方法」では、円盤状で赤茶色をした土の板「地遍」をじっと見つめながら行う修行法が紹介されています。

「土の色や外見に心を奪われることなく、『土』という概念に心を集中する。そして何度も『土』『土』と唱えるのである。こうしているうちに、目を閉じても心の中に、目で見たのと同じ様相が浮かぶようになる。これを取相(uggaha nimitta)と呼ぶ。取相はもはや眼の対象ではなく心の対象である。つまりこの段階で修行者は外界物と手を切って、純粋に精神的な領域へと入ることになる」

少し乱暴な言い方かもしれませんが、真悟さんの作品は、外界物から純粋に精神的な領域へと誘う「土の板」のようなものなのかもしれません。ひたすら絵と向き合い、頭の中を「土の赤茶色」で満たせば、「お金がたくさん欲しい」「人から認められたい」といった世俗的な欲望や邪念を追い払うことができるわけですから…。

さあ、そろそろ私が勝手に催行したフランシス真悟さんの「鑑賞ツアー」も終了です。ご自分一人で鑑賞される前には、谷崎潤一郎の優れた日本文化論『陰翳礼讃』を一読の上、真悟さんの作品の前に立つことをお勧めします。谷崎の書いた文章が、そのまま真悟さんの作品解説になっており、驚かされること請け合いです。

アメリカの抽象表現主義と東洋的な思惟(仏教や陰翳礼賛)を融合させた真悟さんにとって、今回の展示は、国内初の大規模個展になります。本日の時点で「『2024年の美術展ベスト10』に入るのは間違いなしの好展示」です。(2024年4月29日20時29分脱稿)