本章は、前章までに引き続き、もの派の最初期からの中心メンバーである小清水漸(1944‐)の芸術活動を通じて、より具体的にもの派の意義について分析する。

1 西洋と日本の芸術観の比較

まず、西洋と日本の芸術観の差異を概観しておこう[1]。

ここでいう「西洋」とは、ユダヤ教・キリスト教文化圏を指す。また、ここでいう「芸術(art)」とは、西洋においてルネサンスから科学革命にかけて形成された数理的精密「科学(science)」に対し、広義の「術(希:techné/羅:ars)」から合理的に反復可能なものが「技術(technique)」として抜き出されて結合し、「科学技術(technology)」が成立した際に、残った合理的に反復可能でない術を指す。こうした「芸術」概念自体は近代西洋において特殊歴史的に成立した概念であるが、その指示対象は、地域的には西洋以外にも、時代的には近代以前にも存在することになる。

ここで重要なことは、「術」は、自然の働きに後付けで擬人的に投影されることがあるとしても、本来は人間の自然への働きかけを意味することである。従って、「術」に属する「芸術」も本来は人間の自然への働きかけであり、必然的に芸術観は自然観と関わることになる。

西洋の自然観では、超越的な唯一絶対の神が、まず自然を創造し、次にそれとは別に自らの似姿として理性を与えた人間を創造して、人間に自然の管理を委ねたとされる。つまり、神の栄光を称えるために人間が存在し、その人間の役に立つために自然が存在するという、断絶的な位階秩序が設定されている。

この場合、人間は理性的になればなるほど自然から離れ、神に近付くことができる。また、人間は理性を用いて主体となり、客体としての異質な自然を理解し利用することが理想とされる。これが世界史上、西洋においてのみ今日的意味での科学技術が内発的に成立した思想的淵源である。この自然観における自然支配的な主客二元論の構図は、科学技術が発達して世俗化が進み、神への信仰が失われても存続することになる。

要約すれば、西洋的自然観では、人間が上位であり、自然は下位である。価値の源泉は人間理性であり、人間理性が加わることによって初めて自然は価値を持つ。つまり、不完全な自然は人為により完全になる[2]。

こうした西洋の自然観は、芸術観にも反映する。つまり、ルネサンス期に人間の理性を信頼する合理主義的な現世肯定の思潮が生まれ、芸術分野でも理性的個人及びその個性が称揚される。これに伴い、職人の芸術家への格上げが生じ、芸術作品への署名や画家自身の自画像が登場する。また、本来は別領域である絵画・彫刻・建築を同じ「芸術」として統合する原理として「ディセーニョ(伊:disegno)」(デッサンやデザインの語源)が重視され、その本質は人間理性による精神的な創造の営みとされる。

西洋の芸術制作においては、作者の人間理性による「構想(concept)」が何よりも重要であり、自然はそれを具現するための単なる無価値あるいは価値中立的な材料に過ぎない。技量を測る基準は、作者の構想をいかに自然に貫徹できるかである。作者の構想が完結したものが芸術作品であり、それは自然からは自律的に分離されなければならない。その自律的分離の目安は、時間的には作者の制作作業が終わることであり、空間的には周囲との実用的機能連関が切れることである。これらにより、芸術作品は非日常的な無時間的永遠性と非空間的深淵性を達成し、人間理性の純粋な象徴となる。こうして芸術作品の純粋完結の証として登場するのが、芸術作品の内側と外側を明確に境界付ける、絵画における額縁や、彫刻における台座である。

また、西洋では芸術内の諸ジャンルについても、理性の働きの度合いにより序列が生じる。つまり、認識対象と距離が離れるほど感性から理性への働きは増すので、触覚よりも視覚の方が理性的で価値が高いとされる。また、観照の度合いが高いほど感性から理性への働きは増すので、実用よりも鑑賞の方が理性的で価値が高いとされる。その結果、理性の働きの度合いの高い順に、造形芸術は絵画→彫刻→工芸と序列化され、さらに視覚芸術・鑑賞芸術である絵画・彫刻は上位の「美術」(fine art)に、触覚芸術・実用芸術(practical art)である「工芸」は下位に分類されることになる。

西洋の芸術主題では、人間の崇高な理性的善行を最上とし、自然性・生活性が増すごとに価値が低いとされる。従って、絵画では構想画→肖像画→風俗画→風景画→静物画と序列化され、最下位の静物画は「死んでいる自然」(仏:nature morte/英:still life)と呼ばれる[3]。さらに、神の似姿である人体を讃美し、西洋独特の画題である理想的身体像としての「裸体画(nude)」が成立することになる[4]。

こうした芸術観が確立する中で、イマニュエル・カントは『判断力批判』(一七九〇年)で、絵画における額縁を作品に内的に属するのではなく外的に付随する「装飾」と呼び、芸術作品の完結性を強化するものと見ている。絵画本体を「エルゴン(希:ergon)」とすれば、そうした装飾は外縁部(para)として「パレルゴン(希:parergon)」と呼ばれる。

装飾(Parerga 付加物)と呼ばれているもの――換言すれば、対象の完全な表象に本来の構成要素として内的に属するのではなくて、単なる付加物として外的にのみ属し、しかも趣味における適意を増大すると称せられているところのものすら、実は対象の形式によってのみこのことをなし得るのである。例えば絵画の額縁や立像の衣紋、或は殿堂の柱列回廊などがこれである[5]。

カントの『判断力批判』によれば、芸術作品の自律的完結の指標は「無関心性(独:Interesselosigkeit)」であり、それは生活に役立つ実用性から分離する分だけ保証されることになる[6]。つまり、ここでも鑑賞芸術(美術)は実用芸術(工芸)よりも上位とされている。

また、ゲオルク・ジンメルも「額縁」(一九〇二年)で、絵画における額縁を、作品の内的統一と外的分離により芸術作品の完結性を強化するものと捉えている。

自然物における境界とは、そのかなたにあるすべてのものとのあいだで、たえまなく内浸透と外浸透が生じている場所というほどの意味しかない。しかし芸術における境界とは、外に向かっては無関心と自己防衛を、内に向かっては統一的結束を同時に実行する無条件の隔絶を意味している。額縁が芸術作品にたいして果たしている役割は、この境界のもつ二重機能を象徴化し強化することだ[7]。

カントもジンメルも、絵画は額縁がなければ内的統一と外的分離が弱まり、作者の構想を読み取るための観照に差し障るので額縁が必要であるとしている。その一方で、額縁は、目障りになると絵画を目立たせるための付属物としての本来の役割に支障をきたすので自己主張すべきでもないとしている。つまり、美術としての絵画は額縁を必要とし、その額縁は美術ではなく工芸でなければならない訳である。美術の本質が人間理性の精神的な創造の営みだとすれば、工芸としての額縁はそうした主観的表出性をできるだけ縮減して脱個性的でなければならない。この事情は、彫刻における台座でも同様である。

興味深いことに、こうした西洋の自然観や芸術観に対し、伝統的な日本の自然観や芸術観は非常に対照的である。

日本の自然観では、全てが自然であり、神も人間も自然の内在的部分である。自然に遍在する神々は人間よりも優れているが、人間も自然なので本質的な断絶は存在しない。人間は我が出れば出るほど小賢しくなるが、外的自然に浄化されたり内的自然を発揮したりすることで神に近づくこともできる。また、人間は外的自然の末端で生じるノイズを改善できるが、そのためには人間はやはり自らの内的自然を高めなければならない。従って、人間の理想は自然の営みと真に一体化することである。

要約すれば、日本的自然観では、自然が上位であり、人間はむしろ下位である。価値の源泉は自然であり、自然によらない人間の生み出す価値は限定的である。すなわち、不完全な人為は自然により完全になる。

こうした日本の自然観は、芸術観にも反映する。人為よりも自然が尊ばれるので、個性的な個人制作よりも匿名的な集団制作が好まれ、芸術家気取りよりもむしろ職人が尊敬される。あらゆる芸道において、達人の境地は無心・無我の心境で自然に没入することである。

日本の芸術制作においては、作者である人間の創意も重要であるが、極限で諦念した後は自然に任せた方が望ましいとされる。そこでは、陶芸における窯変のように、自然素材の性質や自然力の働きの加味が重視され、そうした己を空しくした自然との協働の熟練こそが技量を測る基準となる。日本庭園の植栽がそうであるように、芸術作品は作者の手を離れた後、自然の働きが加わって初めて完成することになる。

日本では、芸術作品は言わば自然的本質の象徴であり、自然と地続きの生活の中で日常的に用いることで人生を豊かに彩るためのものである。そのため、全ての芸術作品は実用性を持つという意味で工芸であり、本来純粋な鑑賞対象としての美術は存在しないか稀である。造形表現では、自然を直接感じさせる無加工の自然素材の触覚的風合いが好まれる。芸術主題では、自然の要素を感じさせるほど風雅とされ、画題は花鳥風月に代表される大自然が主役である。その基調は花鳥画や山水画であり、そこでは人間はむしろ脇役である。

日本における芸術作品の享受は、自然との一体化が目的のため、芸術内の諸ジャンルに優劣はなく、例えば書画のように一つの芸術作品の中で諸ジャンルが混交し、さらに個々の芸術作品は調度全体の中で相互に連携して設えられる。それぞれの芸術作品の境界は、遮蔽的・分断的ではなく可変的・相互浸透的であり、一つの芸術作品は自然とも生活とも他の芸術作品とも連続的である。

こうした芸術観を背景に、鼓常良は『日本芸術様式の研究』(一九三三年)で、日本の芸術様式を「無框性=無限界性(独:Rahmenlosigkeit)」と特徴付けている。つまり、そうした「無框性」は、神・人間・自然を分断しない自然観に由来し、そうした自然観は、芸術作品が自然と生活に開かれると共に、芸術内の諸ジャンルが分かれない芸術観をもたらすとする。

万有一如と観ずる東洋思想の根本精神は、神と人と物(自然)との無限界となってその生活様式に顕現している。然しこの精神を最もよく具象化しているものとしては、我国の文化を第一に推さねばならぬ。これは国民が最早意識していない程度に具象化されて生活様式の隅々に潜在している。芸術現象では芸術と生活の無限界から、特殊芸術相互間の無限界になっている[8]。

また、加藤周一も「近代日本の文明史的位置」(一九五七年)で、日本の自然観が芸術観の背景にあると示唆している。そして、日本の伝統的な絵画様式には、芸術作品と日常的生活空間を分離する西洋式の額縁はなかったと指摘している。

超越的な神が考えられなかったように、すべての価値も人生を超越しなかった。価値の意識は常に日常生活の直接の経験から生みだされたのであり、本来感覚的な美的価値でさえも容易に生活を離れようとはしなかったのである。屏風、扇子、巻物、掛軸……日本画の伝統的な枠は、西洋画の抽象的な額縁ではなかった[9]。

さらに、山本健吉も『いのちとかたち』(一九八一年)で、日本の自然観が芸術観に反映していると示唆している。そして、絵画のみならず日本の伝統的な芸術様式全般で、芸術作品を自然や生活から分断する西洋型の強固な枠取りは存在しなかったと指摘している。

芸術作品を自然や日常生活から完全に隔離してその自立性(進んでは自律性)を明確にしている欧米流の藝術観から見れば、茶や庭において見るような日本の藝術は、その完全な隔離がないまま、その境界が曖昧なままに、藝術作品として成立しているということである。その隔離性を実現するものとして、絵の額縁や、彫刻の台座や、劇の舞台などがあるのだが、茶や庭などにそのような隔離が実現していないことは言うまでもない。だが、日本の絵において、たとえば掛軸の表装は、額縁と同じように、生活の場や自然との隔離を実現するためのものだろうか。そうではあるまい。表装は床の間を通じて、生活の場、延いては茶庭などの外景とある連環を保つために存在しているのである[10]。

そして、矢代幸雄は『日本美術の特質(第二版)』(一九六五年)で、古来そうした芸術観を持つ日本では、芸術内の諸ジャンルは混交し、美術と工芸の序列も存在しなかったと指摘している。そして、それは西洋の芸術観とは異なる独自の価値を持つことを主張している。

これを要するに、日本においては、美術と工芸とはこれほど近接し交錯していて、区別がつき難い。雪舟が蘆屋釜に下絵を授け、元信が後藤家の金工に図案し、宗達が光悦書巻や色紙に装飾下絵を描き、その他、光琳の蒔絵における、守景、乾山、或いは文人画家木米の陶器におけるがごとく、いずれも堂々たる大画家が工芸にそれほど踏み込んで協力しているという国は、各国の間に日本以外には極めて珍らしい。これ日本美術の最も顕著なる一つの特色であって、美術と工芸とを截然と区別するところの西洋の造形美術論は、東洋美術に対して、その機微に触れざるところあり、その理論は再検討されなければならないと思われる[11]。

2 現代日本彫刻における土着性の問題

明治以後、日本では、こうした伝統的な芸術観とは非常に異なる西洋的芸術観を西洋から積極的に輸入する。なぜなら、一八四〇年のアヘン戦争を始め、西洋列強が東洋の植民地化を進める当時の国際状況では、西洋的近代化による国力増強でそれに対抗せざるをえず、軍事技術・社会制度はもちろん文化のあらゆる面で西洋的近代化が求められたからである。この事情を指して、片岡啓治は『攘夷論』(一九七四年)で、「〈開国〉とはすなわち〈攘夷のための開国〉」であると指摘している[12]。

そうした、近代日本における西洋的近代化の絶対視の傾向は、現在に至るまで基本的に変わらない。なぜなら、まず医療や防災技術の面で顕著なように、生活の安全と幸福のためにより高度な先進文明を受容することは、加藤周一の「日本文化の雑種性」(一九五五年)が示唆するように元々日本の内発的な伝統だからである[13]。

さらに、磯田光一が『思想としての東京』(一九七八年)で指摘するように、「価値体系において上位とされるものは、まず観念的にそれを好むことによって、やがて味覚そのものさえも変えてしまう[14]」という問題もある。つまり、例えば牛肉は、江戸時代には人間にふさわしい食材ではないと蔑視されていたが、西洋人の一般食として知られると文明開化期には美味しい高級料理として大流行する。極言すれば、次第に「攘夷のための開国」は、程度の高い場合は「人類的向上のための開国」に、低い程度に留まれば「名誉白人化のための開国」に移行する傾向がある。

芸術領域では、「美術」が本来日本には存在しない西洋由来の翻訳概念であったために様々な混乱が生じることになった。その最たるものは、元々日本には純粋な鑑賞芸術としての「美術」という考え方がなかったことである。そのため、明治以前は、伝統的にはむしろ実用芸術である「工芸」の方が「美術」よりも価値が高かったにも関わらず、明治以後は「美術」の方が「工芸」よりも価値が高いという真逆の価値観に適応しなければならない問題が生じている。

一般に、「美術」概念の初出は、一八七三年のウィーン万国博覧会の出品差出勤請書添付の出品規定とされる[15]。日本で芸術と生活を分けることを主張した早い例としては、一九〇八年の島村抱月の「芸術と実生活の界に横はる一線」を挙げられる[16]。また、横山大観と菱田春草は「絵画について」(一九〇五年)で、絵画を古来のジャンル混交様式から純粋化することを主張し、その根拠原理を画家個人の精神的な創造の営みと見ている[17]。さらに、稲賀繁美が指摘するように、正岡子規が推進した、「座」の思想に基づく俳諧連歌から「個」の思想に基づく俳句への自律化も、そうした同様の西洋的芸術観への適応といえる[18]。

そうした西洋的芸術観に基づく「美術」概念は、既に日本でも一五〇年近い制度的・実践的消化の中で一定の定着を見せてはいる。しかし、実はその「美術」と「工芸」を巡る齟齬の問題は、作品価格や作者の社会的地位の問題一つとっても根幹の部分では未だに解消されているとは言い難い。特に、「彫刻」は、明治以後に西洋美術を規範として創出された新造概念であり、そこで指示される内容を従来の「工芸」が包摂しているため、例えば置物は彫刻なのかといった様々な錯綜を残存させている。

さらに、近代以後の日本の美術では、須田国太郎が「我が油絵はいずこに往くか」(一九四七年)で指摘する「切花的芸術」という問題がある[19]。つまり、言わば観念による「味覚の変容」は「美意識の変容」にまで繋がり、西洋美術の最先端と見なされた動向が最も芸術上価値ある動向と感受されることになる。そのため、その度ごとの最先端の追従が流行するが、そこには自らの歴史的・文化的な背景や創造上の内的必然性が薄いので発展性や継承性に欠けるきらいがある。

現代日本美術の領域でこの問題意識を最も強く持った一人が、彫刻家・小清水漸である。実際に、小清水は「洋風彫刻の創始」(一九九四年)で、「いわゆる工芸の世界と関わりを無視しては、日本近代彫刻は語れないと思う。明らかに明治二十年頃迄は、工芸と彫刻は同根であった」と指摘している[20]。さらに、小清水は一九七八年の対談で、現代日本彫刻における歴史的・文化的な必然性としての「土着性」の重要性を次のように問題提起している。

ぼく達が勉強させてもらってきた彫刻というのは、日本ではわりと歴史が浅い、それも独自のものじゃなくて、常に何かの亜流でしかないような彫刻の世界しか勉強させてもらってないんだけど、自分で彫刻をつくっていくとそういうことが非常に不満に思えてくるというか残念に思えてくるわけです。すぐれた先輩たちはいるんだけどそれが流れとしてつながって来ない。じゃ、日本には昔から流れている彫刻の歴史はないのかというと、本当はないわけじゃなくて、いろんな形である。それは日本人の感受性に結びつくような世界にはいっぱいあるわけですね。そういう複数の流れがあるということを自覚して、そしてなおかつ、ヨーロッパやアメリカに行っても、日本人の作家の作品が東洋的エキゾチシズムとか、あるいは東洋神秘主義とかいう次元だけでとらえられるんじゃなく、対等にわたり合えるような作品をつくっていきたいと思うんですよ[21]。

3 《垂線》から《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》まで

それでは、小清水漸が追求する現代日本彫刻における「土着性」とは一体どのようなものであろうか。

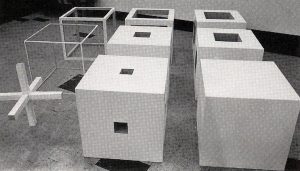

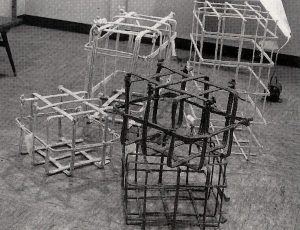

図1 小清水漸《框》1968年

図2 小清水漸《梱包》1968年

まず、小清水の芸術家としてのキャリアは、一九六六年の多摩美術大学彫刻科への入学から始まる。立体造形作家としての小清水は、その制作において最初から「空間」をテーマにしていた。当初は、《框》(一九六八年)(図1)や《梱包》(一九六八年)(図2)等を制作している。これらの作品の特徴は、実体ではなく虚体を示して空間を観念的に表現していることである。

図3 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

しかし、小清水は、一九六八年に多摩美大の先輩である関根伸夫の《位相-大地》(一九六八年)(図3)の制作を手伝うことにより、芸術表現の力点における観念性から実在性への移行を経験する。つまり、《位相‐大地》は、地面に巨大な円筒体の形状の穴を掘り、その掘り出した土を傍に同じ形状の巨大な円筒体で盛り固める作品であった。当初、関根はこの作品で位相幾何学的な空間概念の提示という知的観念性を追求していたが、目の前に出現した巨大な土柱と大穴はむしろその圧倒的な即物的実在性が強い身体的感動をもたらすことになる。これが、当時現代日本美術界を牽引していた高松次郎を始めとする芸術表現における観念性の強い動向に対する、実在性に力点を置く「もの派」の誕生経緯である[22]。

興味深いことは、そうした巨大な土という自然素材との即物的・触覚的・身体的交感が、小清水の中で無意識にあった日本の伝統的な自然観に基づく芸術観の再生を促したことである。つまり、それは、作者の主観表出ではなく自然素材そのものの魅力の肯定や、そうした自然素材への日常生活的に自然な関わり方の提示や、制作作業を通じた内的自然としての身体性や外的自然としての時間性の示唆等である。

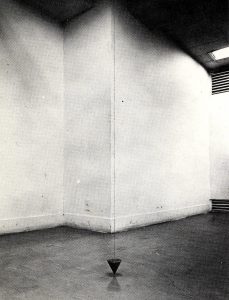

図4 小清水漸《垂線》1969年

《位相-大地》の体験後、小清水が自分の新たな芸術的方向性の原器として制作した作品が《垂線》(一九六九年)(図4)である。これは、糸の先に金属製の円錐を吊るすことで、「直線」という観念を実在化し、重力という自然の働きを即物的・触覚的に表現する作品であった。

図5 小清水漸《かみ2》1969年

次に、小清水は《かみ2》(一九六九年)(図5)等を制作する。これは、その巨大さや主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、紙や石という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調する作品であった。

図6 小清水漸《鉄Ⅰ》1970年

図7 小清水漸《七〇年八月 石を割る》1970年

さらに、小清水は、《鉄Ⅰ》(一九七〇年)(図6)や《七〇年八月 石を割る》(一九七〇年)(図7)等を制作している。これは、その巨大さや主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、鉄や石という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、言わば自然素材との対峙が対話へと展開した作品で、鉄に関われば磨きたくなり、石に関われば割りたくなるという、自然素材との日常生活的に自然な関わり方を表現する作品であった。

図8 小清水漸《表面から表面へ‐木材を壁に立て掛けたもの一四枚組》1971年

さらに、小清水は、《表面から表面へ‐木材を壁に立て掛けたもの一四枚組》(一九七一年)(図8)を制作する。これは、巨大な木材に主観表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形体を刻み、木という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、木に関われば刻みたくなるという自然素材との日常生活的に自然な関わり方も表現し、さらに人間が人為的にどれだけ加工を施しても木の本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

図9 小清水漸《表面から表面へ‐角材を放射状に置いたもの》1971年

この人為が加わった後も自然の本質は変わらないことを示す連作は、それぞれ「表面から表面へ」と名付けられる。その一つである《表面から表面へ‐角材を放射状に置いたもの》(一九七一年)(図9)を、一九七一年に小清水は第七回パリ青年ビエンナーレに出品する。そして、それを機にヨーロッパを周遊した際に、小清水は自らの芸術表現が西洋現代美術の本場でも最も先進的であるという自負を抱きつつも、自分が西洋の作家達のように歴史的・文化的な必然性に基づく自然で内発的な創造行為を十分に行っていないことに強い違和感を覚えるようになる。

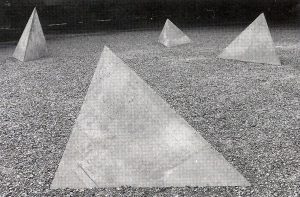

図10 小清水漸《表面から表面へ‐四面体》1972年

帰国後の一九七二年に、小清水は《表面から表面へ‐四面体》(一九七二年)(図10)を制作している。これは、主観表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形体で、セメントという素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、辺の長さがそれぞれ異なる四面体は、人間が人為的にどの面を底面に置いても、その形体的本質自体は一定不変であることを表現する作品であった。

図11 斎藤義重《ペンチ》1967年

一九七三年に、小清水は、多摩美大の恩師である斎藤義重の助手を務めている。斎藤は、戦前の黎明期から日本の現代美術を牽引した作家であり、特に《ペンチ》(一九六七年)(図11)に典型的なように、主観表出よりもむしろ脱個性的な造形を多用し、現代美術において工芸的な作風を生かした作家でもあった。

図12 小清水漸《香具山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらし》1973年

同年、小清水は焼物の質感に惹かれ、日本六古窯の一つである滋賀の信楽で《香具山は畝傍を愛しと耳成と相争ひき神代よりかくにあるらし》(一九七三年)(図12)を制作する。これは、信楽焼という伝統的な工芸手法を用い、主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、焼成された陶土という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、草原に牛や羊が寝そべる牧歌的な自然風景を連想させる作品であった。

図13 小清水漸《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》1974年

一九七四年九月に、小清水は《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》(一九七四年)(図13)を制作する。これは、やはり信楽の陶土という伝統的な工芸素材を用い、主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、時間をかけて乾燥させた陶土という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、同一の質量の陶土は人間が人為的にどのような形体に造形してもその質量的本質自体は一定不変であることを表現し、さらに会期終了まで雨風に吹き曝しにすることで陶土が自然に溶解して大地に還っていくことを表現する作品であった。

これに先立つ一九七三年一〇月に、小清水は西洋現代美術の最新情報に晒されやすい東京を離れ、日本の伝統文化が色濃く残存する関西に移住している。その理由を、小清水は一九八五年に書いた文章で、自らの彫刻の「土着性」を探求するためと説明している。

翌年渡欧した私は、定職のない身軽さもあって、展覧会が終った後も半年程、あちこち見て廻ることが出来た。貧乏な一人旅であったが、この旅で私が得たものは、とても沢山あったと思う。最も重要だと思った事は、それぞれの国のそれぞれの作家達の、自分の社会に強く根付いた作品を作ろうとする姿勢であり、それを評価する成熟した社会が有る、ということであった。日本に帰った私は、自分の作品の土着性について考えてみようと思った。そして、とりあえず、東京を離れてみようと決心したのである。一九七三年の夏のことであった[23]。

また、小清水は一九九一年の文章でも、自らの彫刻の「土着性」の探求の動機について次のように回想している。

一九七一年の秋、パリ・ビエンナーレに参加した私は、初めて直に欧米の美術に接する経験を持った。それ迄、”情報”としてのそれ等を、私は憧憬を抱きながら知っていた。しかし数週間のうちに、憧憬は失望に変わった。彼等の「美術」は、決して新しくもなければ、先鋭的でもない。むしろ自分こそが、最も先端に在るではないか。二七歳の誕生日をパリで迎えた軽薄な私は、その様な感想を持ちながら、風に舞うみすぼらしい落葉のように、冬に向う欧州を旅して回って居た。冬が深まるにつれ、私は、自分のみすぼらしさに気付き始めた。彼等の「美術」は、先鋭的な新しさを第一義としているのではなく、彼等自身の歴史性と社会性を踏まえながら、如何に現在を定着して行くかを大切にしているのだ、と思い知ったのだった。一九七三年秋、私は生活の場を東京から大阪に移すことにした。同じ日本でありながら、一度も暮した事のない土地で、自分の「彫刻」の土着性を捉えたいと考えての事だった[24]。

3 《a tetrahedron‐鋳鉄》から「作業台」シリーズへ

図14 小清水漸《a tetrahedron‐鋳鉄》1974年

続く一九七四年一一月に、小清水は《a tetrahedron‐鋳鉄》(一九七四年)(図14)を制作する。

これは、縦七五センチ、横七〇センチの鋳鉄製の鉄板の中心に、辺の長さがそれぞれ異なる四面体を一つ置き、鉄板上のその四方に同じ形状の四面体の穴を四つ、底面をそれぞれ変えた形で凹ませる立体作品であった。その点で、この作品は《表面から表面へ‐四面体》(図10)の主題を継承し、主観表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形体で、鉄という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、人間が人為的にどの面を底面にしても四面体の形体的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

小清水によれば、実際にこの作品の出発点は《表面から表面へ‐四面体》の主題を小型模型で再び試みることであった。ただし、先行する《表面から表面へ‐四面体》と後行する《a tetrahedron‐鋳鉄》の違いは、四面体を全て凸型で表すのではなく、中央の一つの凸型の周囲の四つを凹型の穴で表現する点である[25]。ここでは、鉄という自然素材に対する人間の自然な関わり方として凹ませるという行為が試みられると共に、エッジの鋭い形体の正確な嵌め込みが快感をもたらす鉄の特徴的な触覚的質感も表現されていたといえる。

ここで興味深いことは、元々この鉄板は床に直置きされる予定であったが、小清水がこの鉄板の裏の四隅にそれぞれ同じ鋳鉄製の高さ八五センチの脚を付けたことである。この四本脚で持ち上げられた天板という形状は、不可避的に「机」を想起させる。そして、この連想はその四本脚がさらに貫やトンボ貫で補強されることで強化されることになる。

この四本脚部分の表現は、西洋的芸術観の枠組みでは異常である。なぜなら、この四本脚部分は、「本体」を日常的生活空間から分離し芸術作品として完結させる「台座」の役割を示唆すると共に、この四本脚部分もまたその「本体」に含まれているからである。それにより、この芸術作品は日常的生活空間からの分離が曖昧になっている。さらに、この四本脚部分を含めた全体の形体が「机」という実用性を暗示するため、この作品は鑑賞芸術としての「美術」のみならず実用芸術としての「工芸」も含意することになる。それにより、この芸術作品は日常的生活空間からの分離がより一層曖昧になっている。

つまり、西洋的芸術観の基準では、この《a tetrahedron‐鋳鉄》は自律的に完結した芸術作品として閉じられずに二重に自然に開かれている。正にこれこそが、この作品が西洋的芸術観に慣れ親しんだ鑑賞者に違和感を覚えさせる原因である。

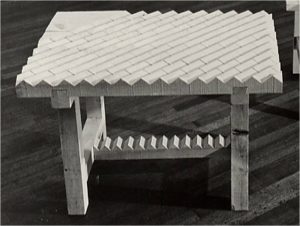

図15 小清水漸《作業台‐裏山の木の枝》1974年

これに続き、小清水は《作業台‐裏山の木の枝》(一九七四年)(図15)を制作している。

これは、桜木を素材とする、縦八〇センチ、横一二〇センチ、高さ七七センチの机の上に、刻みを入れたり一方を他方に貫入させたりしたポプラの雑木を複数載せた立体作品である。その点で、まずこの作品は《表面から表面へ‐木材を壁に立て掛けたもの一四枚組》(図8)の主題を継承し、主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、木という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、人間が人為的にどのような加工を施しても木材の材質的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

しかし、ここでより重要なことは、この《作業台‐裏山の木の枝》が《a tetrahedron‐鋳鉄》の主題を引き継ぎ、机状の形体を採用していることである。実際に、この作品は、最初に木の枝を削る作業のための机を制作し、その机で実際に作業して削った木の枝を天板上に置くと共に、その机自体もまた作品とするものであった。つまり、この作品もまた、台座が本体でもあり、美術のみならず工芸も含意するという二重の両義性を持っている。そのため、やはり西洋的芸術観の基準では、この作品は自律的に完結した芸術作品として閉じられずに二重に自然に開かれていることになる。

また、天板上の木の枝々は、一方の枝が他方の枝に穿たれた穴に貫入している組み合わせが人為的な完成を示唆しつつ、全体的には未加工に留まっている。また、その配置は仮設的で流動的であり、少なくとも配置が絶対的に確定されていないことは明らかである。そのため、この作品は既に完成していると共に、まだ作業途中と見なすこともできる。従って、やはり西洋的芸術観の基準では、その分だけこの作品は自律的に完結した芸術作品として閉じられずにさらに自然に開かれていることになる[26]。

これに加えて、その自然への開かれは、「作業台」という実用性を示唆する題名と、用いられている木の枝々が作家の生活的自然空間で採取されたことを暗示する「裏山」という題名により強化されている。そして、この作品では、そうした生活的自然空間のみならず、作家の身体を通じた制作作業という生活的自然時間も表象されている[27]。

稲賀繁美が「作業台に座る石たちは、なにを語るか」(二〇一〇年)で的確に指摘するように、こうしたこの小清水の《作業台‐裏山の木の枝》(一九七四年)における複雑な両義性は、ジャック・デリダが脱近代的観点からカントの『判断力批判』における「エルゴン」と「パレルゴン」の二項対立を脱構築した『絵画における真理』よりも数年早い。実際に、小清水の《作業台‐裏山の木の枝》の個展(大阪・信濃橋画廊)での発表が一九七五年二月であるのに対し、デリダの『絵画における真理』の出版は一九七八年である。しかも、デリダが抽象的な理論に留まるのに対し、小清水は具体的な実践として提示している点でも先進的である[28]。

こうした小清水の芸術的・思想的先進性は、彼が西洋の最新動向に追従したからではなく、自らの彫刻の「土着性」、つまり歴史的・文化的必然性を追求した結果である点が非常に重要である。特に、小清水が日本の造形的伝統を単にそのまま反復するのではなく、西洋的芸術観を十分に消化し、彫刻家として西洋と同じ「美術」の土俵の上で、改めて日本の伝統的な芸術的感受性を生かしている点が極めて意義深いといえる。

図16 小清水漸《作業台‐能勢川の石》1975年

さらに翌年、小清水は《作業台‐能勢川の石》(一九七五年)(図16)を制作している。

これは、桜木を素材とする、縦三八センチ、横五七センチ、高さ九〇センチの机の上に、割った御影石の半分を置き、もう半分を天板上に似た形で彫った三角錐状の凹みに嵌め込んだ立体作品であった。その点で、まずこの作品は《七〇年八月 石を割る》(図7)の主題を継承し、主観表出的造形性をできるだけ縮減した素朴形体で、石や桜木という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、木に窪みがあれば石などを嵌め込みたくなる人間の日常的な自然素材との関わり方を提示する作品であった。

しかし、ここでより重要なことは、やはり四本脚を付けた天板が机を連想させることである。つまり、この作品もまた、台座が本体でもあり、美術のみならず工芸も含意するという二重の両義性を持っている。そのため、やはり西洋的芸術観の基準では、この作品は自律した芸術作品として閉じられずに二重に自然に開かれている。さらに、その自然への開かれは、「作業台」という実用性を示唆する題名と、用いられている石が作家の生活的自然空間で採取されたことを暗示する「能勢川」という題名により強化されている。その一方で、この作品が完全に工芸になりきらずに美術でもあることは、天板が一般的な机の基準では異常に分厚いことや、天板に穴が空き石で埋められて実用性が否定されていることで強調されている。

図17 小清水漸《作業台》1976年

そしてその翌年、小清水は《作業台》(一九七六年)(図17)を制作している。

これは、栂木を素材とする、縦九〇センチ、横一二〇センチ、高さ七二センチの机の天板とトンボ貫に刻みを入れる立体作品であった。その点で、まずこの作品は《表面から表面へ‐木材を壁に立て掛けたもの一四枚組》(図8)の主題を継承し、主観表出的造形性をできるだけ縮減した抽象形体で、栂木という自然素材の即物的実在性や触覚的質感を強調すると共に、人間が人為的にどのような加工を施しても栂木の材質的本質自体は一定不変であることを提示する作品であった。

しかし、ここでより重要なことは、やはり四本脚を付けた天板が机を連想させることである。つまり、この作品もまた、台座が本体でもあり、美術のみならず工芸も含意するという二重の両義性を持っている。そのため、やはり西洋的芸術観の基準では、この作品は自律した芸術作品として閉じられずに二重に自然に開かれている。さらに、その自然への開かれは、「作業台」という実用性を示唆する題名により強化されている。その一方で、この作品が完全に工芸になりきらずに美術でもあることは、天板に刻まれた鋭い凹凸が物を載せるための実用性を否定し、また本来は加工が不要な実用的補強材としてのトンボ貫にまで同様の鋭い非実用的な凹凸が刻まれていることで強調されている。

以上のことから、これらの「作業台」連作における「本体と台座」や「美術と工芸」をめぐる複雑な両義性は、正に自然と人間の連続性を重視する日本の伝統的な自然観に基づく芸術観の反映であると指摘できる[29]。そしてそれは、小清水が自分の彫刻の「土着性」を探求していたからこそ初めて辿り着けた内的必然性に満ちた芸術的表現であったと主張できる[30]。

一九七六年七月に、小清水は各国を代表する芸術家による世界的な現代美術の祭典である第三七回ヴェネツィア・ビエンナーレにおいて、日本からの三人の出品作家の内の一人に選抜され、《作業台‐裏山の木の枝》(図15)、《作業台‐能勢川の石》(図16)、《作業台》(図17)の三点を出品している。

その後も、小清水はこの四本脚を持つ天板を基調とする「作業台」シリーズを制作し続け、一九八〇年の第三九回ヴェネツィア・ビエンナーレにも選抜されて、《作業台‐木の帆》(一九七七年)(図18)、《作業台‐桐の枝》(一九七九年)(図19)、《作業台‐水‐》(一九七九年)(図20)の三点を出品している。後に、小清水は京都市立芸術大学教授や宝塚大学学長を務めて数多くの優れた後進を輩出している。現在、小清水は既に日本を代表する国際的な彫刻家として揺るぎない評価を確立している。

図18 小清水漸《作業台‐木の帆》1977年

図19 小清水漸《作業台‐桐の枝》1979年

図20 小清水漸《作業台‐水‐》1979年

おわりに

小清水は一九八六年の座談会で、彫刻の「土着性」について次のように言及している。ここで小清水は、本来日本人にとっての彫刻が工芸と切り離せず、彫刻成立以前の伝統的な工芸的感受性まで立ち返って彫刻の内的必然性を再考することがより自然で実り豊かな創作につながることを示唆している。

ぼくは彫刻というのは、たとえば日本だったら、仏像や何かの様式だけが彫刻じゃなくて、茶室という空間をつくったあの感覚とか、あるいは茶道具を見立てた物を見る感覚とかも含めて、もろもろの感性の堆積が僕らにとっての彫刻の歴史の流れを支えているというふうに思っているんです。なるたけやさしい気持で、心を寛がせて彫刻していきたいですね[31]。

そして、小清水は一九九六年のシンポジウムで、彫刻の「土着性」について次のように発言している。

一〇年ほど以前、今では高名な美術関係者が、とある日本の美術家の作品を賞して、「イタリア人の作品よりもイタリア的な作品であり、結構」と、のたまわれたのを聞き、私は啞然としてしまった。お笑い芸ならいざ知らず、そのような評価が、私たちの「美術」にとって、どれほどの意味を持つのだろう。どなたかお教えいただきたい。そのような日本ではあるけれど、独りの彫刻家として私は、「彫刻」の土着性を求めて、ひっそりと大きな顔をして、淡々と大袈裟な身振りで、余生を送っていきたいと思っている[32]。

ここで重要なことは、やはり彫刻家としての小清水が、自らが根差す歴史的・文化的必然性に基づいた芸術表現を重視し、伝統を省みないのでも伝統に拘泥するのでもなく、現時点で世界共通の枠組みである西洋の「美術」の領域でこそ伝統を現在に生かしていくことに価値を見出していることである。普遍性が特殊性の追求の先にあるならば、現代日本彫刻における「土着性」を探求した小清水の作品は、現代日本に生きる私達にとって極めて重要な意義を持っていると言えるだろう。

【謝辞】本稿執筆に当たり、筆者の複数回のインタヴューや手紙による細かい質問に何度も丁寧に回答していただいた、小清水漸氏に心より感謝申し上げます。

【初出】秋丸知貴「現代日本彫刻における土着性――もの派・小清水漸の《a tetrahedron‐鋳鉄》(一九七四年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に」『比較文明』第36号、比較文明学会、2021年、137‐162頁。ただし、本書再録に当たり加筆修正している。

[1] もちろん、「西洋」の対概念は「東洋」であり、西洋の芸術観と比較する場合はまず東洋の芸術観と比較し、その上で日本の芸術観と比較すべきである。ただ、ここでは限られた紙数で議論を明確にするため、西洋と日本の芸術観の特徴的な差異を直接比較することにしたい。

[2] 西洋的な「人為が自然を完成する」と日本的な「自然が人為を完成する」の思想的比較考察は、一九七三年に行われた日本文化会議の第四回東西文化比較研究セミナーにおける高階秀爾の発言と、それに対する伊東俊太郎の応答に多くを負っている。日本文化会議編『東西文化比較研究――自然の思想』研究社、一九七四年。

[3] ケネス・クラーク『風景画論』佐々木英也訳、岩崎美術社、一九九八年。「構想画」については、高階秀爾『日本近代美術史論』ちくま学芸文庫、二〇〇六年の「黒田清輝」の章を参照。

[4] ケネス・クラーク『ザ・ヌード』高階秀爾・佐々木英也訳、美術出版社、一九八八年。

[5] カント『判断力批判(上)』篠田英雄訳、岩波文庫、一一〇‐一一一頁。

[6] 同前、七二頁以下。

[7] ゲオルク・ジンメル「額縁――ひとつの美学的試み」鈴木直訳、北川東子編『ジンメル・コレクション』ちくま学芸文庫、一九九九年、一一五頁。

[8] 鼓常良『日本芸術様式の研究』内外出版印刷株式会社出版部、一九三三年、二頁。

[9] 加藤周一「近代日本の文明史的位置」『加藤周一著作集(七)近代日本の文明史的位置』平凡社、一九七九年、七四‐七五頁。

[10] 山本健吉『いのちとかたち――日本美の源を探る』新潮社、一九八一年、三二〇頁。

[11] 矢代幸雄『日本美術の特質(第二版)』岩波書店、一九六五年、二七六頁。

[12] 片岡啓治『攘夷論』イザラ書房、一九七四年、四五頁。

[13] 加藤周一「日本文化の雑種性」『加藤周一著作集(七)近代日本の文明史的位置』平凡社、一九七九年。

[14] 磯田光一『思想としての東京――近代文学史論ノート』国文社、一九七八年、三四頁。

[15] 北澤憲昭『眼の神殿――「美術」受容史ノート』美術出版社、一九八九年。佐藤道信『〈日本美術〉誕生』講談社選書メチエ、一九九六年。

[16] 島村抱月「芸術と実生活の界に横はる一線」『抱月全集(第三巻)』博文館、一九二九年。

[17] 横山大観・菱田春草「絵画について」『日本美術院百年史(三巻・下)』日本美術院、一九九二年。

[18] 稲賀繁美「作業台に座る石たちは、なにを語るか――小清水漸と『作品』」『接触造形論』名古屋大学出版会、二〇一六年、九九頁。本稿は、この文献及び同書所収の「物質性よりたちのぼる精神の様相」(二〇二〇年)を始めとする稲賀の論考に多くを負っている。

[19] 須田国太郎「我が油絵はいずこに往くか」『近代絵画とレアリスム』中央公論美術出版、一九六三年。

[20] 小清水漸「洋風彫刻の創始」、日本洋画商協同組合編『日本洋画商史』美術出版社、一九九四年、四八‐五四頁。

[21] 岡田隆彦「小清水漸と語る――素材との絶えざるかかわりを通して」『みづゑ』美術出版社、一九七八年五月号、一〇〇頁。

[22] この芸術表現における力点の視覚的観念性から触覚的実在性への移行を、峯村敏明は「存在を問う美術の系譜」として考察している。峯村敏明「存在を問う美術の系譜」『もの派‐再考』国立国際美術館、二〇〇五年、二五‐三一頁。

[23] 小清水漸「一九七〇年の頃のこと」『美術館ニュース』東京都美術館、一九八五年四月号、七頁。

[24] 『今日の造形(七)現代美術〈日本の心〉展』図録、岐阜県美術館、一九九一年、二四頁。

[25] 小清水自身が証言しているように、この凹凸の組み合わせの表現には《位相-大地》の影響がある。つまり、この天面は地表に見立てられた大自然の象徴であった。その意味で、この作品は形式的に二重に自然に開かれていると共に、内容的にも自然を表象していたといえる。ここにも、自然を芸術の中心主題とする日本の伝統的芸術観の反映を看取できる。「実はそれはね、脚がついたのは後づけで。その前に作った四つ作って置き換える(作品)、それをマケット化しようと思って作ったんですよ。それで、四つのありようをでこぼこの凹状態で示して、一個だけ地面の上に出ているというような。手法を見ると《位相‐大地》と同じような手法になります。そういうことになるけども、僕にはもうずーっと、作品が置かれる地平、地べたの広がりっていうのが自分の中に基本としてあるみたいで。それで、地面を作ってそこに一つの四面体を置くという、そういうマケットとして鋳物で作った。作ってみたら持ち上げたほうがいいって思って、それで脚をつけたんですよ。」(「小清水漸オーラル・ヒストリー 二〇一六年一〇月二五日」http://www.oralarthistory.org/archives/koshimizu_susumu/interview_02.php)

[26] 小清水は、「作業台」シリーズの成立経緯を次のように語っている。ここで重要な点は、小清水が芸術作品と日常的自然を分離させることに当初から違和感を覚えており、その問題意識を前面に打ち出して「作業台」シリーズに取り組んだのが、正に西洋的芸術観から距離を置き、伝統的な日本的芸術観としての自らの彫刻の「土着性」を探求して関西に移住した直後だったことである。「なぜ作業台が出てきたかということについては、わりと早い時代から、自分が作ったものを美術館や画廊で展示するときに、台座の上に乗せて見せることはやっていなかった。彫刻における台座がなんとなく邪魔で、うその世界に入ってしまうという感覚があったので、いま人間が立っているところと地続きのところで自分の作品を見せたいという思いがもともとありました。また、作品をつくっている間には時間が経ちますし、そのときに私を吹きすぎていく風があったり、鳥の鳴き声が聞こえたり、そういう時間を経て出来上がっているものだということをどうしたら伝えられるか、できあがったものだけを見てわかってもらえることはその一部分でしかないという思いがありました。関西に来たころにとくにそれが強くなって、手始めに作業台を最初にこしらえて、そこで作業して、すべてもろともに見てもらうことで解決できないかと思ったのが正直な経過です。はじめに作業台のもととなったのは、須磨で地べたにつくった作品ですが、手元に作品がなくなったものですから、それを再現しようとしたときに作品を置く地べたの延長としてテーブルを考えた。そのうち、このテーブルの上にはあらゆる世界を含んでいるのだと思うようになって、次々にテーブルの仕事をすることになった。」(小清水漸「自作を語る――一九七〇年代モノ派との出会い以降」(「モノ学・感覚価値研究会 第一回アート分科会合同研究会 二〇〇九年二月八日」http://mono-gaku.la.coocan.jp/happyou5.htm)

[27] ここで興味深いことは、《垂線》から《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》にかけて、時間性がより強く表現されていることである。つまり、《垂線》や《かみ2》が西洋的芸術観に即して作品効果が瞬間的(=無時間的)であるのに対し、《鉄I》や《七〇年八月 石を割る》は作品効果が瞬間的である一方で、磨いたり割ったりした行為的時間が感じられ、さらに後者では作品名に制作年月も明示されている。さらに、「表面から表面へ」シリーズ以降は、作品効果が瞬間的である一方で、複雑な手作業による行為的時間が強く感じられるようになる。特に《表面から表面へ‐モニュメンタリティー》では、作品表面に制作期間中の天気図が模様として描き込まれ、制作過程における時間性がより強く感受される。この延長上に、《作業台‐裏山の木の枝》における制作時間の本格的な取り込みがある。こうした時間性を通じた芸術作品における非日常性から日常性への回帰もまた、伝統的な日本的芸術観の一つの反映であり、小清水が自分の彫刻の「土着性」を探求していたからこそ展開できた内的必然性に満ちた芸術的表現であったと指摘できる。「関西に移ってきてからは〈作業台〉のシリーズが一番新しい仕事なんですね。作業台のシリーズを始めたときには、その前にヨーロッパで僕が感じた「自分の仕事が最先端である」といった変な錯覚の元になっていた、瞬間的に感じ取る〈表面から表面へ〉のような作品と、関西に来てから始めた〈作業台〉というのは大きくがらっと自分の意識が変わるんですよ。特に〈作業台〉が始まったときに、実は最初にやったのは《作業台-裏山の木の枝》(一九七五年)っていう作品なんですけど、それは本当に拾ってきたポプラの木切れを、自分でナイフや鑿で削ったりする仕事で。それは昔、子どもの頃に遊んだのと同じように遊んで作ってみたんですよ。それをどんなふうに展覧会に出すか、自分の中では決まってなくてやり始めたんだけれども、作業をしている間に、木を削っているテーブルそのものも作品の一部だなと思い始めて。〔…〕木を削ったりして作業している間に流れていった時間とか、それを作っているときにスーッと自分の横顔を吹いていった風とか、そういう総体全部を作品化できないだろうかって思い始めたのが、作業台にそのまま乗せて見せるやり方の始まりなんですね。〈表面から表面へ〉のときには、本当に作業する時間のことなんかもう全く無視して、そういうものが作品の中に取り込まれることすら僕は拒否して作品を作っていたんだけど。そうではなくて、関西に来たらなぜか作業する時間までも含めて作品にしていきたい、そういう考えに変わったんですね。どこかこう、とんがって突っ張っていたものがふっと消えたみたいな感じが僕の中にはありましたね」(「小清水漸オーラル・ヒストリー 二〇一六年一〇月二五日」)

[28] 稲賀、前掲書、九八頁。

[29] 「彫刻の台座が、額縁と同じく、彫刻作品を日常的現実から分離しつつ、当の日常に定位する役割を果たすのに対して、小清水の《作業台》は、彫刻を、生活世界のただなかに、曖昧なかたちで位置づけるのである。あるいは、こういってもよい。内在性、自律性、純粋性において成り立つ近代的な作品の在り方に対して、ここでは他律性=受動性や複合性=多元性がめざされているのだ、と」(北澤憲昭「夢のあとに――一九九五年にいたる二〇年間の美術状況」(一九九五年)、『アヴァンギャルド以後の工芸――「工芸的なるもの」をもとめて』美学出版、二〇〇三年、一〇五頁)。本稿は、この文献及び同書所収の「作業台、もしくは虚構の大地――小清水漸のしごと」(一九九四年)を始めとする北澤の論考に多くを負っている。

[30] 小清水は、「作業台」シリーズを始めたのと同じ一九七五年から「水浮器」シリーズも開始している。この「水浮器」シリーズは、やはり日本の伝統的な工芸手法である信楽焼で、焼物は器型が自然であり、器には水を張るのが自然であり、張られた水には物を浮かべるのが自然であるという感性的論理展開を表現する連作であった。これもまた、素材(焼成した陶土・水)においても形状(器型・浮子)においても西洋彫刻の基準では異常であり、美術であると共に工芸であるという両義性を備えている点で、伝統的な日本的芸術観の一つの反映であり、小清水が自分の彫刻の「土着性」を探求していたからこそ展開できた内的必然性に満ちた芸術的表現であったと主張できる。この後、小清水は「作業台」シリーズと「水浮器」シリーズを融合した作品展開も行っている。

[31] 「特集=現代彫刻の発言 彫刻を探しつづける三人の彫刻家 (座談会)小清水漸+高木修+戸谷成雄」『美術手帖』美術出版社、一九八六年六月号、六四頁。

[32] 小清水漸「声高に芸術を」、北澤憲昭・木下長宏・イザベル・シャリエ・山梨俊夫編『美術のゆくえ、美術史の現在――日本・近代・美術』平凡社、一九九九年、二七二頁。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『〈もの派〉の根源――現代日本美術における伝統的感受性』

第1章 関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ

第2章 現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に

第3章 Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察

第4章 現代日本美術における土着性――小清水漸の《垂線》(1969年)から《表面から表面へ-モニュメンタリティー》(1974年)への展開を中心に

第5章 現代日本彫刻における土着性――小清水漸の《a tetrahedron-鋳鉄》(1974年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に