本章は、現代日本美術に表象された自然観の一事例として、関根伸夫(一九四二‐二〇一九)の芸術作品を考察する。特に、《位相‐大地》(1968年)から《空相‐黒》(1978年)への展開を中心に分析する。

関根を取り上げる理由は、彼が現在世界的に注目を集める「もの派」の代表的作家であり、もの派には海外動向の単なる追従とは異なる日本発の独自の芸術運動として固有の伝統的心性の反映を様々に観取できるからである[i]。

例えば、もの派の最初期からの中心メンバーである小清水漸(一九四四‐)は、もの派の起源が関根の代表作《位相‐大地》(一九六八年)にあることを次のように確言している。

あのときの夏のように、熱く充実した日々はそれ以前にもそれ以後にも、わたしは経験したことがない。「位相‐大地」の誕生の瞬間である。ビッグ・バンである。〔…〕わたしがこの稿で関根伸夫について多くを語るのは、彼の一九六八年夏の大爆発が、その後のあらゆることとともに誘爆を促したと考えているからである。極端な言を吐けば、関根について語れば、いわゆるモノ派問題のすべてが語れるとさえいい切れる。その後の誰彼の動きなど取るに足らぬとさえ思う。〔…〕関根の大爆発によってわたしが得たものはなんだったのか。一言でいえば、西洋近代美術の呪縛からの解放であった[ii]。

また、高階秀爾は一九八七年に仏パリのポンピドゥ・センターで開催された『日本の前衛美術 一九一〇‐一九七〇年展』図録で、「もの派」に表象された日本の伝統的心性について次のように示唆している。

自然への敬意は、「もの派」の芸術家たちが石や砂や木を扱うやり方にもうかがわれる。そこには、自然の要素のなかに何か聖なるものを見るというあの伝統につながるものすら、感じられるのである[iii]。

それでは、まず関根の《位相‐大地》成立までの経緯と、その後の展開について改めて見てみよう。

1 《位相‐大地》から《位相‐スポンジ》へ

関根伸夫は、一九四二年に埼玉県大宮市に生まれる。高校時代から芸術家を志し、一九六二年に多摩美術大学の絵画科油画専攻に進学する。一九六四年に同大教授の斎藤義重(一九〇四‐二〇〇一)に師事し、抽象絵画を基礎から学ぶと共に、位相幾何学や老子を含む古今東西の様々な思想も教わる。一九六七年には、関根は斎藤の紹介で高松次郎(一九三六‐一九九八)の助手になっている。

高松次郎は、知的な作風を特徴とする現代美術家であり、一九六〇年代半ばから実体と虚像のズレを主題とする連作に取り組んでいた。そして、0次元的な「点」シリーズ、1次元的な「紐」シリーズ、2次元的な「影」シリーズの成功により、一躍日本の現代美術界の中心的存在となった作家であった。関根が助手となった当時は、3次元的な「遠近法」シリーズに取り組んでおり、その一つである《遠近法のテーブル》(一九六七年)(図1)は、一九六七年に第五回パリ青年ビエンナーレで受賞している。この《遠近法のテーブル》は、翌一九六八年四月から五月にかけて、高松が先導して隆盛していた実体と虚像のズレを主題とする国内作品を集めて開催された「トリックス・アンド・ヴィジョン――盗まれた眼展」でも凱旋展示されている。

図1 高松次郎《遠近法のテーブル》1967年

関根は、この《遠近法のテーブル》の制作を助手として手伝う中で、現代美術の課題が新しい空間概念の表現であると認識する。そして、高松の問題意識がまだ一点透視遠近法的なユークリッド幾何学に留まっているのに対し、新たに世界的に注目を集めていた位相幾何学の主題に取り組む。これは、位相幾何学の柔軟で流体的な空間概念が水を理想とする老子の融通無碍の思想に通じるので、自らがリアリティを感じる伝統から出発して国際的な普遍性を目指す意味合いがあった。

この観点から、関根はレリーフ状の「位相」シリーズを制作する。これは、絵画平面と組み合わされた立体の円筒体が見る角度により変容して見える半立体作品であった。その一つである《位相No. 4》(一九六八年)(図2)は、やはり高松の影響下の実体と虚像のズレを主題とする作品として「トリックス・アンド・ヴィジョン展」に出品されている。また、同様の《位相No. 6》(一九六八年)が一九六八年五月の第八回現代日本美術展に入選し彫刻作品として評価されたことで、関根は同年一〇月の第一回須磨離宮公園現代彫刻展に出品招待されることになる。

図2 関根伸夫《位相No. 4》1968年

図3 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

ここで関根は、問題となる重要な《位相‐大地》(一九六八年)(図3)を発表する。これは、地面に直径二.二メートル、高さ二.七メートルの巨大な円筒状の穴を掘り、その傍に掘り出した土で同じ円筒状の巨大な土柱を盛り固める作品であった。これは、位相幾何学的な空間概念の一例として、地表の土を掘り返し続けるとやがて地球が裏返ってしまうという思考実験の一局面を示す、一種の概念芸術(コンセプチュアル・アート)であった。しかし、実体化した《位相‐大地》は、むしろその巨大な土柱と大穴の圧倒的な即物的実在性が強烈な身体的感動を与えることになる(図4ー図10)。

荒縄を外し、外枠に垂直にノコギリで切れ目をいれると、スムースに大地が弾けるように飛び出してきた。赤裸々な大地が固まって目のまえに存在している、みな、現実の物体のものすごい迫力に声を失い、立ちつくしていた。僕にとっても「思考実験」でいろいろ考えた構想が吹っとんだ瞬間だった。凸と凹の土塊の物体の迫力、物性の強靭さに敬服した。物性やものの特性を作家がひき出す方式が新たな方向で存在するのではないか?……と、感じられた。しばらくすると、仲間は肩をたたきあい握手し抱きあった。いまにして思うとそれは「もの派」誕生の瞬間であった[iv]。

図4 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図5 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図6 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図7 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図8 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図9 関根伸夫《位相‐大地》1968年

図10 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

つまり、《位相‐大地》は、虚像とのズレではなく、実体そのものを表現することに成功したのである[v]。それ以後、関根は共にその制作を手伝った小清水漸と吉田克朗や、親しかった李禹煥、成田克彦、菅木志雄等と共にこの方向性を様々な形で追求していく。やがて、この芸術表現の重心を観念から実在に移行させる作風が「もの派」と呼ばれることになる[vi]。

この点で、「もの派」とは、まず様式上の即物的実在性の強調を意味する。しかし、ここでより注目すべきは、そうした即物的実在性への着目が、自然的素材(《位相‐大地》においては土)との直接的交感を通じて伝統的な自然観の発露を促した問題である。その意味で、「もの派」の核心は東洋的あるいは日本的な伝統的心性の発現といえる。

第一に注目すべきは、関根が《位相‐大地》において、当初の位相幾何学的な空間概念の提示という構想が土塊という自然的素材がもたらす偶然的効果に圧倒されたにもかかわらず、むしろその方向性を魅力的なものとして肯定したことである。これがなぜ重要かと言えば、一般的に西洋の作家にとっては自らの構想の方が素材よりも一義的に大事だからである。

西洋では、古代ギリシャ以来、不完全な自然に先立つ完全な観念という考え方がある。実際に、プラトンは『ティマイオス』で、創造神(デミウルゴス)が完全なイデア界に似せて不完全な物質世界を創造したという創世神話を説いている[vii]。この制作観を継承しつつ発展させて、アリストテレスは『詩学』で、作家が不完全な現実を理想的に模倣(ミメーシス)したものが芸術作品であると説明している[viii]。この両者は、どちらも創造者の脳裏に自然に先立つ構想を見る点で共通している[ix]。

こうしたギリシャ哲学の制作観は、後のユダヤ教・キリスト教において、神の似姿として理性を授けられた人間が不完全な自然を管理するという思想に継承される[x]。つまり、ユダヤ教・キリスト教では、人間が真なる理性に基づく人為的な構想によって天然の自然をより良いものに作り変えることは倫理的にも審美的にも肯定される。

この制作観が、一四世紀以降のルネサンス時代に構想(コンセプト)を手業より重視する芸術観に反映し、芸術家(アーティスト)を職人(クラフトマン)より上位に置く根拠となる。すなわち、芸術制作においては芸術家の構想が何よりも重要であり、素材はその構想を現実化するための単なる媒体に過ぎない。そのため、まず芸術家の構想を示すデッサンに特権的な価値が認められ[xi]、その次に構想通りに素材を使いこなす技巧が重視される。この美術アカデミーにおいて権威付けられた「構想→技巧→素材」という価値序列は、アカデミズムを否定した一九世紀後半の印象派以後の美術動向にさえそのまま引き継がれることになる。

事実、李禹煥は一九九七年にフランスの国立美術学校(エコール・デ・ボザール)で教えた時に、現在でもなお西洋の学生達や先生達が常に構想(コンセプト)から出発していることを次のように証言している。

これはもちろん極端に分けての話なんですが、ヨーロッパの学生は制作する前にコンセプトがかなり決まっており、そのコンセプトから出発します。だから「私のテーマはこうであり、そのために色はこれを使い、こう描く」ということが非常に単純明解に説明できるということがあります。しかし、アジアから来た学生――中国、日本、韓国、オーストラリア、フィリピン、インド、トルコ、ギリシャまで含めて、ここの人たちはほとんどコンセプトを持たない。つまり手が先に出てしまうのです。だから「何を描いているの」と聞くと、「まあいろいろ描きたいと思いまして」と答えたりして、何が描きたいのかよく分かっていない。それでも絵になっていくということがあります。その辺はヨーロッパの学生や教授たちからすると、とても不思議でならない。描きたいことがはっきりしないのに絵が描けるということは、ヨーロッパ人からすれば不思議な現象です[xii]。

基本的に、こうした作者の構想に至上の価値を置く西洋の芸術観においては、素材は無価値であるか、かろうじて構想の実現に従順な性質が評価されるだけである。もし構想の実現に抵抗したり構想を覆してしまったりする場合には、その素材は低く評価されざるをえない。また、芸術作品の制作過程においても、作者の構想が完全に遂行されることが重視されるため、意図を超えた偶然的要素の混入はできるだけ排除される。原理上、理性に基づく構想の目的は必然的にただ一つであり、その単一不変の構想が完全に実現され、作家の手から離れた瞬間に、芸術作品は完成し完結したと見なされることになる。これらはいずれも、「人為が自然を完成する」という西洋の伝統的心性の反映といえる。

これに対し、古来東洋(特に日本)では、逆に「自然が人為を完成する」という考え方が一般的である[xiii]。つまり、自然が全ての価値の源泉であり、真なる自然から善も美も生じる。人間もまた自然の一部であるが、人為はあざとい分だけ品位が劣ることになる。従って、あらゆる行為の理想はできるだけ己を虚しくし、無心・無我の境地で没入的に自然と合一することである。

作品の制作においても、作者は一定の構想を持ちつつも、それは可変的で複層的であり、自らの構想と同じくらい素材の性質を考慮し、さらに制作過程における意図を超えた偶然の効果も肯定される。むしろ、そうした素材の性質や偶然の効果といった自然的要素を取り込むことで、作品の魅力はより高まることになる。技巧の目的は、素材に人為的な構想を貫徹させることではなく、素材の性質や偶然の効果といった自然的要素との協働をうまく調節することである。そして作品は、人間の手から離れた瞬間に完成し完結するのではなく、その後に時間や偶然という自然の働きが加味されてより魅力を高めることになる。これらはいずれも、「自然が人為を完成する」という日本の伝統的心性の反映といえる[xiv]。

この人為よりも自然を重視する制作観は、明治時代以後に西洋から「芸術」という概念が輸入されて成立した芸術観にも残存し続ける。つまり、近代以後の日本においては、制度的枠組においては西洋式の芸術作品であっても、相対的に、人為的な構想よりも自然的な素材の性質や偶然の効果が生かされることが多く、また単一不変の構想による作品の完結性や完全性よりも制作後の開かれた関係性や多義性の方が重要性を持つことが多い[xv]。

このことは、正に関根の《位相‐大地》に典型的に現れている。つまり、元々《位相‐大地》は、位相幾何学的な空間概念の提示を目指す一種の概念芸術(コンセプチュアル・アート)であった。また、同一の円筒状の土柱と大穴の対比という意味では実体と虚像のズレを示す一種の錯視芸術(トリック・アート)であり、土が見慣れない巨大な凸凹の円筒体の様態で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術(フェノメノロジカル・アート)でもあった。これらに加えて、土という素材の魅力が偶然に当初の構想を超えた時に、それを否定するのではなく、観念から実在への重心移行という芸術上の新たな内容と方向性として感得されたこと自体に日本の伝統的心性の反映を指摘できる(なお、こうした内容の多義性自体もまた日本の伝統的心性の現れといえる)。

さらに、《位相‐大地》には、日本の伝統的自然観とそれに基づく造形的伝統が様々に反映している。まず、日本の造形文化では、伝統的に自然素材が凝縮されたものを崇敬する傾向がある。なぜなら、そこにはあらゆる価値の源泉である自然の本質が強く現れ、その分だけ自然に宿る聖なる魂が顕現すると見なされてきたからである。例えば、古来信仰の対象であった御神木等の巨木や、二見興玉神社の夫婦岩等の巨石(図11)、そして神霊の憑代としての上賀茂神社の立砂がその典型である(図12)。

図11 二見興玉神社の夫婦岩

図12 上賀茂神社の立砂

そうした砂や土を盛り固めた造形に超俗的価値を認める心性は、信仰対象としての直接性は薄れても、仏教寺院の庭園装飾等に継承される。例えば、銀閣寺の向月台と銀沙灘(図13-図15)がその代表である。

図13 銀閣寺の向月台と銀沙灘

図14 向月台

興味深いことに、関根は自らの制作には日本の伝統的自然観が強く反映していると公言している。

いったい「もの派」はなにをやったのだろうか。三十年あまりが経過したいま、僕流に解釈すれば、物質をモノにしたというか、昔ながらの東アジアの考え方、すなわち、樹木や岩木は生きている、魂がある、存在しているとするアニミズム的なとらえ方に、再びたちもどった地帯だったといえるかもしれない。西欧的近代を超えるのには、彼らの方法を採るのでなく、自分たちに身近な伝統(オリジン)や経験にたいする問いから始まると思う。身近な文化の集積を評価することが、「もの派」に作用し、それが西欧近代思想とぴったり同じでない文化圏である、東アジアの日本を意識することで、みずからの世界や感性の体系を意識できたと思われる[xvi]。

そして、実際に関根は《位相‐大地》の発想源には、制作前に実見していた京都の上賀茂神社の立砂や銀閣寺の向月台があったことも明言している。

六七年頃は私は日本美術に傾注していて可成り研修旅行をしていたので、四~五回は柏原さん宅に厄介かけたと思います。《位相‐大地》もかなり根底に銀閣寺の向月台や上賀茂神社の円錐形の盛り砂があったのは確かですが、柏原さんとその辺の話をしていたのは事実らしいですね[xvii]。

その上で、関根は《位相‐大地》には生け花の美意識に通じる「自然の濃縮受容」という側面があったと語っている[xviii]。つまり、日本の伝統的な生け花は、自然の一部分だけを濃縮的に取り出すことで大自然全体を味わわせようとする。そうした生け花の美意識の真髄は、庭先に咲き誇る満開の朝顔を楽しみに訪れた豊臣秀吉にただ一輪の鮮やかな朝顔だけを提示した、千利休の有名な朝顔の茶湯の逸話に示されている[xix]。すなわち、利休は秀吉の意識をただ一点に集中させると共に、その心に満開の朝顔を無限に咲かせたのである。この外的な欠如を内的な集中力や想像力により理想的に補う働きこそ、日本の伝統的な「侘(わ)び・寂(さ)び」の美意識の一つである。

その意味で、地表の一部分を抽出することで文字通り母なる地球全体を象徴する《位相‐大地》(英題はPhase―Mother Earth)にもまた、自然の濃縮受容という生け花的美意識を見出せる。さらに、「侘び・寂び」の美意識には、時間の移ろいと堆積を愛おしみ、その儚い流転相の中に大自然の本質的な不動の永遠性を享受する要素もあるが、これも《位相‐大地》が展覧会の会期終了後に、凸部分の土塊が凹部分の大穴に埋め戻されて「有」を内包した「無」と化したことに感受することができる。実際に、関根は現代美術の道を選ぶ前には華道の世界に進もうとした経歴を持っている。

物質にたいする扱い方や接し方の「作法」が伝統とされる日本の文化にはさまざまな繊細な美学がある。華道や茶道は石庭、建築などその空間づくりにおいて、卓越している。僕らはそれらの「作法」を味わい、勉強し、研究して自分たちの作品プランに反映する方法を模索した。物質は作品をつくるための素材という隷属した位置から、モノとしての確固たる位置に存在し出した。モノのあり方や関係性についてもさらに問い直す必要があった。しかもこの作業を思想的にも連動もしくは同調させようと試みた[xx]。

図15 関根伸夫《位相‐スポンジ》1968年

こうした《位相‐大地》における、人為的構想の相対化や自然的要素の重視は、関根の次作である《位相‐スポンジ》(一九六八年)(図15)にも別の形で見て取れる。つまり、この作品もまた、出発点は位相幾何学的な空間概念であり、頭上の鉄板の重みで押し潰されてもスポンジの円筒体の相自体は変わらないことを示す一種の概念芸術であった。また、実は鉄板はひしゃげたスポンジの中で鉄の芯に支えられているという点では一種の錯視芸術であり、鉄とスポンジが見慣れない巨大な円筒体と直方体の組み合わされた様態で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その一メートル以上の巨大な鉄板とスポンジが即物的実在性を如実に示すという点では、やはり「もの派」作品であった。

そうした内容の多義性に加えて、この《位相‐スポンジ》は、人為性をできるだけ減らして、鉄板の重みやスポンジの弾力という素材の性質を生かし、重力によるスポンジの変形という偶然の効果を巧みに取り入れるところに特徴がある。もちろん、この鉄板とスポンジは人工的に加工されており、重力による変形も作家の意志の下で調整されてはいる。しかしここで重要なことは、単に作家の人為的構想だけが重要なのではなく、濃縮的に抽出された素材の性質や重力による作用と反作用の偶然の効果といった自然的要素との協働が大いに目指されている点である。

これに関連して、伝統的に日本の造形文化では、自然的素材が凝縮されたものに加え、偶然の効果が現われたものを愛でる傾向がある。なぜなら、やはりそこにはあらゆる価値の源泉である自然の働きが顕著に現れるからである。例えば、焼成により胎土や釉薬が変化して生まれる多様な変形や景色を楽しむ織部焼を典型として、日本の陶磁器では素材と窯炎の互いの性質の相互作用から生まれる予期せぬ窯変が好まれる(一般的に、これは西洋はもちろん中国の陶磁器にも見られない特徴である)。そして、そうした自然による偶然の効果を好む伝統的美意識は、やはりスポンジの予想できない屈曲を中心主題とする《位相‐スポンジ》にも感受されるのである。

スポンジを円筒状にして、上に鉄板をのせて、その重みで変形させてしまうという、「そうだ、変形は自分でやらずに、自然の重力に任せればいいのだ」という画像と「そうだ、これで決まりだ」という言葉とがともにやってきた[xxi]。

2 《空相‐油土》から《空相‐水》へ

図16 関根伸夫《空相‐油土》1969年

関根は《位相‐スポンジ》に続けて、《空相‐油土》(一九六九年)(図16)を発表する。この作品名の「空相」とは、一つの相の位相は無限であることを強調するもので、ここには「無」を可能性における「全」と同一視する東洋思想の影響があった。

この《空相‐油土》も、出発点は位相幾何学的な空間概念であり、展覧会の会期中に観客が触れてどのように変形しても油土の相自体は不変であることを示す一種の概念芸術であった。また、本来入口を通れないはずの巨大な物体が室内で展示される点では一種の錯視芸術であり、油土が見慣れない巨大な量塊の様態で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その約二トンの巨大な油土が即物的実在性を強く誇示するという点では、やはり「もの派」作品であった。

こうした内容の多義性に加えて、《空相‐油土》は、従来の彫塑においては構想を実現するための黒子に過ぎない素材としての油土をむしろ主役とする点に、やはり日本の伝統的心性の表われを感じられる。また、《空相‐油土》が、四大元素の一つである「土」の類縁物として大自然を象徴する点でも、自然を濃縮的に抽出して大自然を暗示する伝統的な生け花的美意識を感じ取れる。そして、《空相‐油土》が、会期中の観客による接触変化や油土自身の重みによる形体変化を作品の本質的要素にしていることにも、伝統的に日本の庭は庭師の制作後に歳月の経過と植物の繁茂という自然的要素が加わることで完成する(つまり「自然が人為を完成する」)という制作観との相似性を読み取れる。

この制作プロセスを位相空間的にとらえると、「油土」は運送中からそれに接触してグループ分けをして、配置を終えるまでのあいだ、さまざまに変化し「相」としての形態を変える。そして鑑賞者がふれたり、油土自身の重みで形をかえ一定の決まった形態をもたない、開かれた状態のままなのである。いつまでも一定の形態をもたない、変形するプロセスをふくむのが「油土」なのである。彫刻家が追求するイイ形に全身全霊を傾けているのが、まるで滑稽なことなのである[xxii]。

図17 関根伸夫《空相‐水》1969年

これに加えて、関根の次作である《空相‐水》(一九六九年)(図17)にも様々な日本の伝統的感受性を窺える。まず、この《空相‐水》も、位相幾何学的な空間概念から出発し、容器の形状は円筒体と直方体で異なっても中の相自体としての水は一定であることを示す一種の概念芸術であった。また、鑑賞者が接近する際の振動による波立ちで薄い鉄の容器に水が張られていることに気付かされるという点では一種の錯視芸術であり、鉄と水が見慣れない巨大な円筒体と直方体という様態で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その縦・横・高さがそれぞれ一.二メートルの円筒体と、縦一.六メートル、横二.二メートル、高さ三〇センチの直方体の鉄の容器に湛えられた、巨大な水の量塊が即物的実在性を如実に提示するという点では、やはり「もの派」作品であった。

こうした内容の多義性に加えて、《空相‐水》は、従来の彫塑のような人為的構想による理想的具象形態ではなく不定形な素材としての水そのものを主題とする点に、やはり日本の伝統的心性の表われを看取できる。また、《空相‐水》が、四大元素の一つである「水」として大自然を象徴する点でも、自然を濃縮的に抽出して大自然を暗示する伝統的な生け花的美意識を感受できる。そして、《空相‐水》が、鑑賞した観客にある種のヒーリング効果をもたらしたことにも、伝統的に日本の造形文化では、花鳥風月という自然主題を身の回りに配することで生活に潤いと安らぎを創出することとの感受性的連続性を観取できる。

この作品を前にしてある娘が涙を流している姿を見かけました。私は近づいて話しかけると、その娘は「今日は疲れきって、私はここに来たのですが、この作品の傍にいるあいだに……おおくの癒しをいただきました……思わず感動してしまって、そうしたら涙が止まらなくなって……」と語り終わって、はにかんだ微笑を私に送ると、さっと目前から消えてしまった。この予期しない不意打ちの会話に、私はうまく反応できずに、寡黙に呆然と立ち尽くすばかりだった。あの時作者として「ありがとうございます」と言えば良かったのか、言葉なく黙ったままで良かったのか、未だにどう対処すべきか、的確な対応は見つからない[xxiii]。

3 《空相》から《風景の指輪》へ

図18 関根伸夫《空相》1969年

図19 関根伸夫《空相》1970年

その後、関根は鏡面ステンレス柱の上に岩石を載せた高さ二.五メートルの《空相》(一九六九年)(図18)を制作する。さらに、その規模をより大きくした《空相》(一九七〇年)(図19)を第三五回ヴェネツィア・ビエンナーレに出品する。この作品は、会期初日に岩石をクレーン車で吊り上げて鏡面ステンレス柱の上に載せるパフォーマンスがテレビ放映もされたことで国際的に評判になる。

この《空相》も、出発点は位相幾何学的な空間概念であり、鏡面ステンレス柱の幾何学形態と岩石の自然形態の流体的な対比的連続を示す一種の概念芸術であった。また、鏡面ステンレス柱に周囲が映り込むことで頭上の岩石が宙に浮かんでいるように見える点では一種の錯視芸術であり、巨大な岩石が鏡面ステンレス柱の上に載るという見慣れない様態で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その四.五メートルの高さにある約一六トンの巨大な岩石が即物的実在性を如実に顕示するという点では、やはり「もの派」作品であった。

こうした内容の多義性に加えて、《空相》は、従来の彫塑のような人為的構想による理想的具象形態ではなく生な素材としての自然岩そのものを主題とする点に、やはり日本の伝統的心性の表われを推量できる。また、《空相》においては、鏡面ステンレス柱が周囲の自然風景を鏡映として取り込むと共に、自然岩が四大元素の一つである「土」の凝縮物として大自然を象徴する点でも、自然を濃縮的に抽出して大自然を暗示する伝統的な生け花的美意識を推察できる。そして、そうした巨大な自然岩は、都会に置かれた時には一種の「花鳥風月」主題的な自然的要素の生活空間への導入という意味合いも持つことになる。

私は石を多用していますが、ガラス・金属といった都市の構成要素に、できれば自然の息吹を伝えるものとして石・水・樹木といった整形されてないもの、不定形なものを与えたいという意味があるからです。それらは都市空間にとって異物に近いもの。自然感あふれるものが入り込むことによって都市に安らぎ、自然に風の通う空間をもたらすことができるからです。そういうわけでできるだけ石の造形物を作っています[xxiv]。

さらに、《空相》が、元々関根がクレーン車に吊り上げられた自然岩が生命を持って浮遊するように感じられたことを発想源としていることにも、日本では森羅万象に魂が宿るとする伝統的な自然観の今日的反映を推定できる(図20)。

じつはこの作品をつくりだす発想は、アルバイトで造園屋をやった体験からきている。たしか、庭に配置する自然石を二叉という工法で、二本の柱を上部で結わえた中心からチェーンブロックで引き上げようとしたときであった。地上に半ば埋まった岩石がわずかに持ち上がって、地上から十センチ位離れた瞬間、僕には別の生き物か、別の存在物が出現したように感じられた。岩石が地上を浮遊する衝撃的な感動が、永い間、僕の深層内部に眠っていたのである[xxv]。

図20 第35回ヴェネツィア・ビエンナーレにおける関根伸夫の《空相》(1970年)の設置場面

図21 関根伸夫《風景の指輪》1975年

これに加えて、関根の次作の一つである《風景の指輪》(一九七五年)(図21)は、やはり位相幾何学的な空間概念を出発点として、円環の外側のごつごつした自然形態と内側の滑らかな人工形態の流体的な対比的連続を示す一種の概念芸術であった。また、一見自然石に見えながら実際には人工的なブロンズ作品である点では一種の錯視芸術であり、日常的風景に非日常的な円環状の巨大物体が闖入すると共に、円形に枠取ることで風景の見方を変化させて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その直径一.二メートル、幅一五センチの巨大な円環状のブロンズ作品が即物的実在性を如実に具示するという点では、やはり「もの派」作品であった。

こうした内容の多義性に加えて、《風景の指輪》は、特に額縁効果を利用して作品に周囲の風景を取り込むところに日本の「借景」の造形的伝統を想定できる。また、こうした巨大な鉱物が都会に設置された際には、一種の「花鳥風月」主題的な自然要素の生活空間への導入という意味合いを持つのは《空相》の場合と同様である。

「自分の指に嵌めている指輪を抜き取り、それをだんだん拡大していき、風景とほどよい調和がはかれるところでポンと置いたのが、この『風景の指輪』です。こう施主にコンセプトを説明すると、みなさんに良くわかってもらえますよ!」と、僕はよくスライドを用いた講演で解説する。そしてさらにリングとか門の意味についてふれ、額縁(フレーム)効果について説明する。たとえば、日本には茶室の円窓や梵鐘を形どったお寺の窓、そして朱色に塗られた鳥居などがある。それらは額縁やフレームのように風景を切り取り、印象的に景観を強調する効果がある。浮世絵の安藤広重や、富嶽三十六景図の葛飾北斎のように、桶屋が造作中の桶を通して富士山を描いたり、窓や松のシルエットを通して風景を見るのが、風景画の常套手段のようになっている。また宮島の厳島神社の海のなかの赤い鳥居のように、印象的な風景をつくりだす効果もある[xxvi]。

4 《空相‐円錐》から《空相‐黒》へ

図22 関根伸夫《空相‐円錐》1972年

図23 関根伸夫《空相‐二つの円錐》1976年

これに並行して、関根は黒御影石で《空相‐円錐》(一九七二年)(図22)を作っている。また、関根はブロンズで《空相‐二つの円錐》(一九七六年)(図23)も制作している。

両者の大きな差異は、引き算の彫刻であるか足し算の彫塑であるかであるが、どちらもやはり出発点は位相幾何学的な空間概念であり、物体を一つの相として捉えて、ごつごつした自然形体と滑らかな円錐形体の流体的な対比的連続を示す一種の概念芸術であった。また、まるで自然岩の中から幾何学形体が自ずから顕現しているように思わせる点ではやはり一種の錯視芸術であり、黒御影石やブロンズがそうした見慣れない不思議な形で提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。そして、その巨大な重量感ある黒御影石やブロンズが即物的実在性を如実に感得させるという点では、やはり「もの派」作品であった。

こうした内容の多義性に加えて、両作品の混沌から円錐体が自然に生成するような形態には、森羅万象に魂が宿るとする日本の伝統的自然観の今日的再生を推量できる。さらに、特にブロンズ製の《空相‐二つの円錐》には、やはり素材の性質と偶然の効果を重視する日本の伝統的な制作観の反映を指摘できる。

彫刻家にとって、制作するための素材は、コンセプトから形体の細部にいたるまで、妙に決定的な影響を強いるようだ。私は以前からそれでも多くの素材――土、石、水、ステンレス、プラスチック、鉄等にかかわり合ってきた者だが、また永々とブロンズという物質に関係して、今まだその魅力の虜になっているのを感ずる。〔…〕作業途中の思いつきや偶発的アクションは柔軟な粘土にすいとられ、封印されて、〈鋳造〉という真に聖なる儀式をとり行うことによって、強固な静止したブロンズと化するのである[xxvii]。

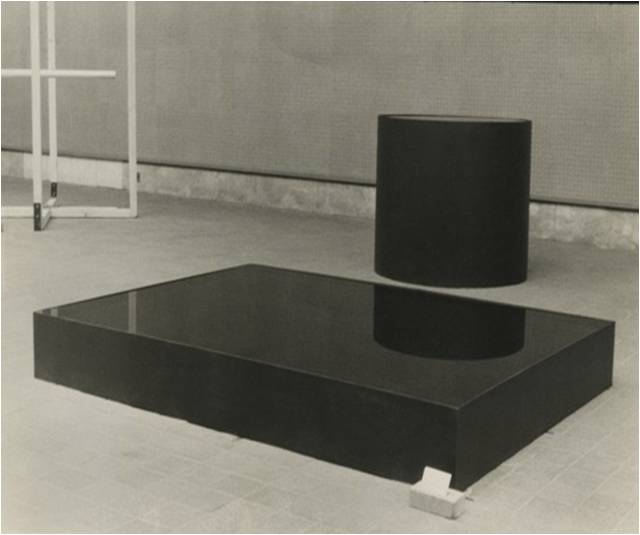

図24ー図30 関根伸夫《空相‐黒》1978年

これらに続けて、関根は同様の円錐生成的な形体を含む複数の作品からなる、《空相‐黒》シリーズを制作している。この《空相‐黒》は、第三五回ヴェネツィア・ビエンナーレで有名になった《空相》がデンマークのルイジアナ美術館に収蔵されたことを機縁として、一九七八年からヨーロッパの四ヶ所(ドイツ・デンマーク・オランダ・ノルウェー)を巡回した個展の出品作である(図24-図30)。

この《空相‐黒》もまた、やはり位相幾何学的な空間概念から出発し、それぞれごつごつした自然形体と滑らかな人工形体の流体的な対比的連続を示す一種の概念芸術であった。また、一見硬い鉱物に見えながら実際には弾性のある繊維強化プラスチック製である点ではやはり一種の錯視芸術であり、プラスチックが見慣れない巨大な量塊で大空間に提示されて知覚の刷新をもたらすという意味では一種の現象学的芸術でもあった。

ここで注意すべきは、形状は類似しているとはいえ、黒御影石製やブロンズ製の《空相‐円錐》シリーズとは異なり、プラスチック製の《空相‐黒》では、「もの派」の様式的特徴の一つである即物的実在性が希薄なことである。しかし、「もの派」の核心を東洋的あるいは日本的な伝統的心性の発現と捉えるならば、この《空相‐黒》はやはり「もの派」の重要作品である。

この文脈で興味深いのは、実際に西洋のキュレーターがこの複数の量塊作品を設置すると、どうしても配置が規則的になり、まるで別の作品になってしまうので、結局配置も関根自身が行わざるをえないという問題が生じた事実である。

最初の会場であったデュセルドルフ市立美術館では、担当の学芸員のシュミット女史が会場全体のディスプレーを自分がやるのだ、といい出して聞かなかった。僕はくどくど文句を言うより、彼女にまずやらせてみることにした。すると彼女は厳密な幾何学風に、作品を等分な位置にグリッド状にならべた。みごとにヨーロッパ風なセキネになったが、どこにも東洋の、日本のセキネは存在しなかった。彼女は頭をかかえ、どうぞあなたのお好きなように、と言うほかなかった[xxviii]。

このことは、正に《空相‐黒》では、個々の物体のみならず物体相互の空間関係が本質的要素であることを示している。そして、西洋人と日本人ではどうしても空間配置における心性に何らかの差異があることを暗示している。

それでは、何が両者のこうした空間配置における美意識の差異をもたらしたのであろうか。関根自身は、《空相‐黒》の空間配置における自らの伝統的感受性について次のように説明している。

そもそも「空相‐黒」は、不規則な秩序による配置感覚によって成立している。日本は古来、この不整形な秩序というのが得意技である。それは僕が思うに、自然にたいする観察から磨かれた感性であると思われる。日本庭園を見るがいい、不規則な自然石をならべるのに、まるで秩序が存在しているかのように配置される。石も二個や三個を組にして、余白の空間を意識して、通いあう「風」を感じながら配置されるのだ[xxix]。

関根に直接確認したところ、ここでいう「通いあう『風』」は「気」とも言い換えられる[xxx]。この「気」の問題に関して、和辻哲郎は『風土』(一九三五年)で、伝統的な日本庭園における「気合いにおける統一」について次のように解説している。

さてかくしてできあがった庭園はいかなるまとまりかたを持っているであろうか。〔…〕敷き石の面の刻み方、その形、その配置、――面を平面にし、形を方形にするようなことも、幾何学的なシンメトリーとして統一を得るためではなく、苔の柔らかい起伏に対する対照のためである。従ってその配置は、苔の面が細長い道である時には直線的に、苔の面がゆるやかに広がるときには大小相呼応して参差と散らされる。それは幾何学的な比例においてではなく、我々の感情に訴える力の釣り合いにおいて、いわば気合いにおいて統一されている。ちょうど人と人との間に「気が合う」と同じように、苔と石と、あるいは石と石との間に、「気」が合っているのである。そうしてこの「気」を合わせるためには規則正しいことはむしろ努めて避けられているように見える。このようなまとめ方は庭を構成する物象が複雑となればなるほど著しく目立って来る。人工を加えない種々の形の自然石、大小の種々の植物、水、――これらはすべてできるだけ規則正しい配列を避けつつしかも一部の隙もない布置においてまとめられようとする[xxxi]。

ここで言われていることは、要するに伝統的な日本庭園における個々の物体の配置は、先行する人為的な全体構想から各位置が規則的に割り当てられるのではなく、個々の物体相互の生き生きとしたバランスが優先的に一つずつ組み合わされて結果的に全体の秩序が形成されるということである。従って、その秩序は幾何学的というよりも有機的・不整形秩序的となり、余白は物体が配置されなかった残余ではなくそれ自体が物体と等価に全体を構成する造形要素となる。

もちろん、伝統的な日本庭園においてもそうした個々の物体のバランスを取るのはあくまでも主体としての人間である。しかし、重要なことは、そのバランスが人間の計算的理性ではなく情緒的共感に基づいていることである。

この問題に関連して、小松左京は一九七三年に京都で開催された世界インダストリアルデザイン会議「人の心と物の世界」の会議録で、伝統的な日本庭園では、庭師の役割は植物や鉱物を強制的に自らの意志通りに配列するというよりも、むしろそれらが自ずから求めているかたちになることを手伝うことであると考察している。そのように物体の外形に内なる心の表われを読み取るのは、正に森羅万象に魂の遍在を感受する日本の伝統的自然観の現れに他ならない。

日本の造園術は、本質的には場所と人と木と石と風景の出会いであるという考え方である。植木屋はごく大まかなプランが出来ると、樹木や石と対話を始める。木の形は木の魂の表われ、石の形は石の心の表われとして、庭師はその心を読みとろうとする。庭師はそうした素材が最も美しい会話を始めるように、配置を考えるシンポジウムのホスト役を務める。そうして完成された庭は、自然、宇宙に開いていくメディアとなる[xxxii]。

ここで留意すべきは、自然は根本において最も優れたものであるけれども、末端では時々過剰や寡少も発生することである。そこで、同じ自然の一部である人間が内なる自然を生かしてその不備を補い、自然の本来的かつ理想的な饗宴を手伝うのである。ここでも肝要なのは、人間のみが重要なのではなく、人間と自然が親和的に恊働作業することである。

庭の完成はまた歳月にさらされ、人間の参加を待たねばならない。日本では樹木の刈り込みは、西洋のように幾何図形に合わせることではなく、歳月を経て発生したノイズを払って生き生きとしたコミュニケーションを完成させることが目的である。日本のデザインの考え方の根本には、こうした人間のロゴスに従わせるのでなく、最初から自然、宇宙との一体観が働いている[xxxiii]。

このように、日本の伝統的な庭では、庭師は人間中心主義的に理性を駆使して静物(=死んだ自然〔ナチュール・モルト/スティル・ライフ〕)を支配操作するのではなく、まず己を虚しくして自然に寄り添い照応的に一体化しようとするところに特徴がある。それはちょうど、俳聖の松尾芭蕉が「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ[xxxiv]」、「造化にしたがひ、造化にかへれ[xxxv]」と教えたことに通じている。そして、庭師は個々の物体を(生物のみならず無生物や人工物さえも)共に魂を持つ存在と見なし、その心の表れであるそれぞれの形態から彼らが互いに望んでいるように思われる調和的関係の実現を共感的に補佐するのである。こうした「アニミズム」に基づく制作観は、既に一千年以上昔の平安時代に著された日本最初の造園理論書である『作庭記』にも窺われる[xxxvi]。

この場合、個性とはその共感的補佐の力量であり、そうした個性を持つ人間は、個人的主体ではあっても物体を統べる支配者ではなくあくまでも代弁的調整者である。そして、物体の配置は、人為的な全体構想による画一的な幾何学的秩序ではなく、大自然への共感に根差した個々の関係調整の組合せによる生き生きとした「不整形な秩序」となる。こうした日本の伝統的自然観に基づく空間配置こそが、正に関根の《空相‐黒》が体現している芸術理念といえる[xxxvii]。

実際に、関根は高校時代に近所にあった禅寺の境内で親しんだ石組みの庭の印象を次のように回想している(図31-図34)。

僕の家からさほど遠くない新座市に平林寺という曹洞宗の禅寺があった。その広く静かな境内の林でよく読書したり、散策したりして、修行僧の座禅する姿や、長い竹箒で境内をはき清めている仕草をながめていた。森と禅林のもつ静謐な、風格あるたたずまいが、僕にしばしの平静を与えてくれた。〔…〕静寂そのものの読経の響き、不思議な石組みの庭など〔強調引用者〕[xxxviii]。

図31-図34 平林寺の境内

このように、現代日本美術における自然観の一例として関根伸夫の芸術作品を取り上げるのは、そこで表現されている日本の伝統的な共生型自然観が、近代西洋の収奪型自然観を相対化し補完する別のモデルを提示していると考えられるからである。言い換えれば、関根芸術は、近代西洋の人間中心主義以前には東洋も西洋も共に大自然に対する畏敬の念を抱いていたことを思い出させる普遍性を包含しているからともいえる(なお、ここでいう「西洋」とはユダヤ教・キリスト教文化圏のことであり、両者の共通聖典の「創世記」における自然観が近代西洋の人間中心主義の淵源である可能性は、註10を始め既に多くの識者により指摘されている)。

近代西洋文明の人間中心主義と機械論的自然観は、科学技術や経済を飛躍的に発達させ大いに物質的繁栄をもたらした。その恩恵の巨大さには、深く感謝すべきである。しかし、現在地球規模で自然環境破壊が深刻化する中で再評価すべきは、むしろ日本を始めとする近代西洋以前の伝統文明における共生型・共存共栄型の自然観であるように思われる。この問題について、関根自身もまた次のように問題提起していることを付言しておこう。

私たちの暮らす東洋の、しかも極東の日本における亜熱帯性気候の高温多湿な風土では、砂漠の宗教を理解することは難しい。一神教の意味、唯一絶対、神との「契約」という、風土がもたらすバックグランドが理解を超えている。山並みに雲や霧がかかり、つねに緑が生い茂り、四季がくり返すところでは、すべての事象は自然に委ねられ、霧や霞のようにぼんやりとして曖昧模糊としている。仏教のいう「山川草木皆仏性有」がここでは普遍のこととして感じられる。「八百万の神」という、すべての事象に神が宿るとした多神教によって自分たちが生活していることに僕自身が気づくのである。ヒンズー教、仏教、道教、神道、これみな、多神教の世界である。このことを認識することは、感受性や感性を大切にする美術家にとっても大変重要な観点である。いままで、すべてに神が宿るとする思想は、「アニミズム」として、西欧の近代主義の思想界から未発達な社会の思想として退けられた。しかし風土や文化の成立根拠からして、われわれは多神教的世界観に立脚しなければならない。しかも地球環境が危く、自然共棲や他民族との共存が叫ばれている現代社会にとっては、おたがいを認めあう多神教的世界観が再考され、再構築される必要がある[xxxix]。

註

[i] 関根伸夫を始めとする「もの派」には、雑誌等を通じて同時代の類似動向であるアメリカのミニマル・アート、コンセプチュアル・アート、ランド・アート、イタリアのアルテ・ポーヴェラ、フランスのシュポール/シュルファス等の感化があったと想像される。しかし、本稿は「もの派」におけるそうした表層的な外発的影響関係ではなく、従来看過されることの多かった深層的な内発的展開に特に照準を当てている。なぜなら、現在の欧米の「もの派」理解が現代西洋美術の亜流としての評価に留まるのに対し、「もの派」には自然観という観点からより独自で重要な芸術的・文明論的な意義が内包されていることを指摘したいからである。

[ii] 小清水漸「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」『美術手帖』七〇六号、美術出版社、一九九五年五月号、二七〇頁。

[iii] 高階秀爾「日本の前衛美術」『日本美術を見る眼』岩波書店、一九九一年、一六二頁。また、建畠晢も「もの派とミニマリズム」で、「もの派に若干影を落している汎神論的な思想の問題」に言及している(『ミニマル・アート』展図録、国立国際美術館、一九九〇年、一五‐一六頁)。

[iv] 関根伸夫『風景の指輪』図書新聞、二〇〇六年、五九頁。

[v] 峯村敏明「実在を代行したモノ」『彫刻の呼び声』水声社、二〇〇五年。

[vi] 二〇一五年二月二八日に京都大学文学部新館第三講義室で開催された、関根伸夫と筆者による『現代京都藝苑二〇一五』プレイベント対談「日本的感受性と日本近現代美術」に基づく。

[vii] プラトン「ティマイオス」種山恭子訳、『プラトン全集 第一二巻』岩波書店、一九七五年。

[viii] アリストテレス「詩学」今道友信訳、『アリストテレス全集 第一七巻』岩波書店、一九七二年。

[ix] なお、こうした古代ギリシャ哲学の制作観に、貴族の知的作業を奴隷の手作業より上位に置く思想が反映していることは既に広く指摘されている。

[x] キリスト教の自然観は決して単純ではないが、考慮すべき論考として《位相‐大地》と同じ一九六八年に原著が出版されたリン・ホワイト・ジュニア『機械と神――生態学的危機の歴史的根源』みすず書房、一九七二年を挙げられる。近代西洋的自然観の「異常性」については、伊東俊太郎『文明と自然――対立から統合へ』刀水書房、二〇〇二年や、拙稿「『自然』概念の変遷」を参照。

[xi] 一六世紀のルネサンス期の芸術理論家ジョルジョ・ヴァザーリは、絵画・彫刻・建築の共通要素としてディセーニョ(Disegno)を挙げ、これを造形芸術の統合理念とした。このディセーニョは、デッサン(dessin)とデザイン(design)の共通語源であり、感性的な彩色に対する理性的な素描として、また(彩色と素描による)手作業に対する知的作業として、ここでいう人間の主体的理性に基づく構想を意味していたといえる。ヴァザーリ研究会編訳『ヴァザーリの芸術論――『芸術家列伝』における技法論と美学』平凡社、一九八〇年等を参照。

[xii] 李禹煥・酒井忠康「対談 開かれた空間との照応」『版画藝術』第九九号、阿部出版、一九九八年、六六頁。

[xiii] 本稿における西洋的な「人為が自然を完成する」と東洋的な「自然が人為を完成する」の思想的比較考察は、一九七三年に行われた日本文化会議の第四回東西文化比較研究セミナーにおける高階秀爾の発言と、それに対する伊東俊太郎の応答に多くを負っている。日本文化会議編『東西文化比較研究――自然の思想』研究社、一九七四年。

[xiv] 本稿における構想と技巧と素材を巡る考察は、次の文献に多くを負っている。近藤髙弘「『モノ』感覚価値――工芸と美術へのアプローチ」、鎌田東二編『モノ学の冒険』創元社、二〇〇九年。稲賀繁美「モノの気色(けしき)――物質性より立ち昇る精神の様相」、モノ学感覚価値研究会アート分科会編『物気色』美学出版、二〇一〇年(稲賀繁美『接触造形論――触れあう魂、紡がれる形』名古屋大学出版会、二〇一六年に再録)。

[xv] 「このような観点から見れば、一九六〇年代末から七〇年代にかけて、『もの派』と呼ばれる一群の作家たちが行った試みは、日本的感性と脱近代の志向とが出会った例として、注目に値するであろう。『もの派』というのは、須磨離宮公園での第一回現代彫刻展で、大地に大きな穴を掘り、掘り出された土を穴と同じ円筒形に成形して傍らに設置するという作品〈位相‐大地〉によって新鮮な衝撃を与えた関根伸夫をはじめ、小清水漸、菅木志雄、成田克彦、吉田克朗などの作家たちに与えられた名称で、その仕事は、木、石、土、鉄等の素材を、なるべく人工的な手を加えずに提示して立体構成を試みる点に特色がある。それは、作家の自己主張よりも素材の自然性を、作品の完結性よりも相互依存的な場の関係性を重んじる点において、『近代』に対する強力なアンチテーゼを形成し、その後の芸術活動に大きな影響を与えた」(高階秀爾『岩波日本美術の流れ六 一九・二〇世紀の美術』岩波書店、一三三‐一三四頁)。

[xvi] 関根『風景の指輪』六七‐六八頁。

[xvii] 梅津元「ふたたび、《位相‐大地》をめぐって(前編)」『埼玉県立近代美術館ニュース ソカロ』二〇一四年六月‐七月号より引用。

[xviii] 註6に同じ。

[xix] 熊倉功夫校注「茶話指月集」『山上宗二記』岩波文庫、二〇〇六年、一五五‐一五六頁。

[xx] 関根『風景の指輪』六八頁。

[xxi] 関根『風景の指輪』六一頁。

[xxii] 関根『風景の指輪』七一頁。

[xxiii] 筆者が関根から提供を受けた二〇一六年三月一〇日付の関根の未発表の草稿「私見――もの派とミニマルアート」より引用。

[xxiv] 「座談会 環境アートが彫刻に期待するもの」『季刊 ストーンテリア』第三六号、株式会社エス、一九九四年、一一‐一二頁。

[xxv] 関根『風景の指輪』七八頁。

[xxvi] 関根『風景の指輪』一三五‐一三六頁。

[xxvii] 関根伸夫「ブロンズの場合」『関根伸夫個展』パンフレット、秋山画廊、一九八五年より引用。

[xxviii] 関根『風景の指輪』一二〇頁。

[xxix] 同前。

[xxx] 註6に同じ。

[xxxi] 和辻哲郎「風土」『和辻哲郎全集 第八巻』岩波書店、一九六二年、一九〇頁。

[xxxii] 世界インダストリアルデザイン会議編『人の心と物の世界』鳳山社、一九七五年、八二頁。

[xxxiii] 同前。

[xxxiv] 「三冊子」『日本古典文学大系六六 連歌論集・俳論集』岩波書店、一九六一年、三九八頁。

[xxxv] 中村俊定校注「笈の小文」『芭蕉紀行文集』岩波文庫、一九七一年、七〇頁。

[xxxvi] 「石をたてんにハ、まづおも石のかどあるをひとつ立おゝせて、次々のいしをバ、その石のこはんにしたがひて立べき也」(林屋辰三郎校注「作庭記」『日本思想大系二三 古代中世芸術論』岩波書店、一九七三年、二三七頁)。もちろん、伝統的な日本庭園においても「自然に従う」傾向と「自然を造形する」傾向の両方があるが、西洋庭園と比較した場合には相対的に「自然が人為を完成する」傾向が強いといえる。田中正大『日本の庭園』鹿島出版会、一九六七年等を参照。

[xxxvii] なお、「もの派」の命名者が誰であるかは不明であるが、即物的実在性を通じた日本の伝統的自然観の賦活という観点からはその定着に必然性があったことを指摘できる。これに関連して、築山治三郎は《位相-大地》とほぼ同時期に出版した『風土と歴史』(一九七二年)で、「もの」という日本語に込められた伝統的自然観を次のように分析している。「したがって近世以後においてヨーロッパに発達した自然科学の特色は、自然現象を人間の生活から一応切り離して、全く別の世界の体系として考察することにあったのである。その結果、自然科学文明と抽象的思考と自然および生活から遊離した科学と美の上に立つ芸術とを創造したが、これは自然と人間が対立するというよりも自然に対してはあくまで反逆することをあらわしているのであって、そこに自然との親和や融和は見られないのである。このような考え方は日本人の考え方とはかなりの相違がある。西洋人が自然から体系的に抽象して合理的に理論を導き出したのに対して、東洋ことに日本人は、自然に順応し、親和し、自然に同化することによって物を考え、感じてきたのであり、自然を物質としてみる観念を欠いていたのである。日本人の考えているいわゆる『もの』はもともとヨーロッパの人の考えているような物質的な実態ではないのであって、むしろ自然の中にある精神の顕現と考えられていたのである。このように西洋人の自然観と東洋人の自然観とは対照的であったので、東洋では精神文明が、西洋では物質文明がそれぞれ発達してきたと思われる。この自然に対する考え方、感じ方が、学問・文学・芸術・自然科学の発達にかなりの相違をもたらしたのである」(築山治三郎『風土と歴史』創元社、一九七二年、四九‐五〇頁)。

[xxxviii] 関根『風景の指輪』二九‐三〇頁。

[xxxix] 関根『風景の指輪』一三二頁。

【謝辞】本稿における「もの派」の解釈は、関根伸夫氏と小清水漸氏への複数回にわたる直接のインタヴューや文通に基づいている。貴重な時間を割いて筆者の細かい質問に丁寧に回答していただいたお二人に、心より感謝申し上げる。さらに、本稿執筆にあたり有益な示唆をいただいた、高階秀爾東京大学名誉教授、伊東俊太郎東京大学名誉教授、芳賀徹東京大学名誉教授、鎌田東二京都大学名誉教授、稲賀繁美国際日本文化研究センター名誉教授、東京画廊代表の山本豊津氏、陶芸・美術作家の近藤髙弘氏、映像作家の大西宏志京都芸術大学教授に心より感謝申し上げる。

【初出】本稿は、2016年11月6日に同志社女子大学で行われた比較文明学会第三四回大会で、「『もの派』の自然観――現代日本美術における伝統的感受性の一考察」と題して口頭発表し、『比較文明』第34号(比較文明学会、2018年、131-156頁)で、「現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相―大地》(一九六八年)から《空相―黒》(一九七八年)への展開を中心に」と題して活字発表した内容を加筆修正したものである。初出発表時に有益なアドヴァイスをいただいた、赤坂信千葉大学名誉教授と査読委員の先生方に心より感謝申し上げる。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『〈もの派〉の根源――現代日本美術における伝統的感受性』

第1章 関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ

第2章 現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に

第3章 Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察

第4章 現代日本美術における土着性――小清水漸の《垂線》(1969年)から《表面から表面へ-モニュメンタリティー》(1974年)への展開を中心に

第5章 現代日本彫刻における土着性――小清水漸の《a tetrahedron-鋳鉄》(1974年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に