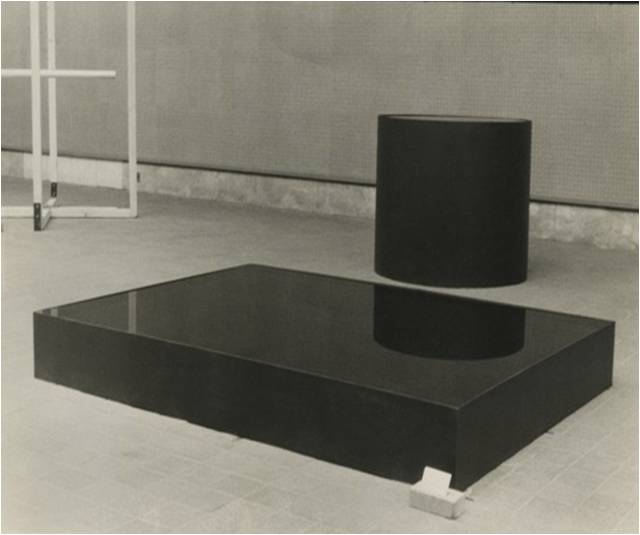

図1 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

はじめに

もの派とは、何か?

もの派は、一九六〇年代末に登場した現代日本美術の一動向である。建畠晢は、「もの派――近代のアポリア」(二〇一〇年)で次のように解説している。

さてもの派の事実上の出発点とみなせるのは、一九六八年一〇月の第一回須磨離宮公園現代彫刻展(神戸)に出品された関根伸夫の《位相‐大地》と題された作品である。より正確にいうならば、この作品の制作過程で立ち現れた土の存在の圧倒的な迫力が、事前の構想をしのいでしまったことを実感した時ということになろう[i]。

本章では、まずこのもの派の出発点である関根伸夫の《位相‐大地》(図1)の成立過程を辿り、その作品内容と思想背景を分析しよう。

1 《位相‐大地》の成立前

関根伸夫(一九四二‐二〇一九)は、埼玉の高校時代の一九六〇年前後に、リアルタイムでアンフォルメルの洗礼を受ける。後の回想によれば、アンフォルメルからは、美術は単なる美の追求ではないことや、絵画描写においてはあらゆる具象性が解消されうること等を学んだという。

当時の関根は、アンフォルメルの中でも、特にジャン・フォートリエの「人質」シリーズに興味を持った。また、フォートリエを特集した『みづゑ』一九六〇年二月号で、フォートリエを近代西洋の終焉を告げる作家と評していた斎藤義重(一九〇四‐二〇〇一)にも関心を抱いている。その一方で、この頃近所にあった禅寺の平林寺を通じて禅や日本式の庭園にも親しんでいる。

一九六二年に、関根は東京の多摩美術大学の絵画科油画専攻に入学する。当初はアンフォルメル調の絵画を制作していたが、心底から実感のこもった自分自身のテーマや立脚点を見つけられずに、空手部で心身の鍛錬に熱中していたという。

しかし、多摩美大で受講した吉沢忠の日本美術史の講義を通じて、伝統的な日本美術の感じ方や考え方を真剣に自作の中心に据えるべきという啓示を受ける。また、長期休暇を利用して、京都や奈良へ頻繁に実地研修を行う。さらに、上賀茂神社、銀閣寺、龍安寺、東大寺等の寺社仏閣を始め、日本の伝統的な絵画・彫刻・工芸・建築・庭園等を本来の生活空間の中で総合的に学んでいる。

障壁画や水墨画、庭園、工芸、建築物などあらゆるものに興味をもって見たためか、日本美術がその後、僕に与えた影響は計りしれないだろう。気になる日本美術はなんでも見てやろう式の、この体験が、実感として自分で意識したことはないが、根源的なところで僕に「日本美術」をチャネリングさせるようだ[ii]。

一九六四年に、関根は多摩美大に新たに教授として着任した斎藤義重に師事する。斎藤は、ロシア未来主義や構成主義や絶対主義等の影響下に、戦前から絵画と彫刻の両方で制作を行った日本の抽象芸術の第一人者である。この頃は、主に合板を重ね合わせた大型レリーフ状の半立体作品を発表していた。既に大学入学以前から斎藤の文筆や作品に感銘を受けていた関根は、彼に非常に熱心に指導を受けるようになる。

斎藤は、関根に抽象絵画を基礎から教え直し、再現性の残る具象性と純粋に自律した抽象性の差異を厳密に教えた。このことは関根にとって、絵画描写における対象性の有無や、絵画描写自体の虚構性を再認識すると共に、具象性が特定の意味を持つのに対し、抽象性は特定の意味を持たないことでかえって多様な意味を包含しうることを学ぶ機会となった。また斎藤は関根に、アートは何らかの形で空間の意味に関わるものであることや、アートはコンセプトを伝えるものであるが完成した作品の解釈は自由で多様であるべきこと等も教示している。

さらに斎藤は関根に、西洋と日本の現代美術の最新動向に加えて、西洋の先端的な科学・哲学や東洋の古典的な老荘思想等も含む、古今東西の幅広い知識を教授している。これは、現代美術にも時代特有の中心テーマがあり、それは同時代の科学・哲学とも通底していることや、その上で文化には欧米の最新流行一辺倒とは別の方向性があることを示唆するものであった。

この多摩美大時代に、関根は助手として斎藤の展覧会用の合板による大型レリーフ状の半立体作品の制作も手伝っている。なお、斎藤の多摩美大の他の門下生には、関根の後輩であり、後に「もの派」と呼ばれる、吉田克朗(一九四三‐一九九九)、小清水漸(一九四四‐)、成田克彦(一九四四‐一九九二)、菅木志雄(一九四四‐)、本田真吾(一九四四‐二〇二〇)等もいた。

この頃の現代日本美術の主流は、観念性の強い主知主義的傾向であった。一九六〇年代前半の芸術の既成形式を疑う「反芸術」の流れの中で、様々な知的な前衛的実験が活発に行なわれていた。そうした動向を牽引する芸術家が、斎藤と同じ東京画廊に所属し、その後輩的存在である高松次郎(一九三六‐一九九八)であった。

高松は、赤瀬川原平や中西夏之とのグループ活動である「ハイレッド・センター」の前衛パフォーマンスと並行して、個人作家としては根源的な造形要素の批判的探究に取り組んでいた。その作風は、非常に理知的であり、明確なコンセプトに基づくことを特徴としていた。例えば、一九六一年の「点」シリーズは平面上の点が空間上では高さや幅や奥行を持つことを(図2)、一九六二年の「紐」シリーズは平面上の線が空間上では厚みや奥行を持つことを(図3)、一九六四年から始まる「影」シリーズは平面上の影が空間上は外部の立体存在を暗示することを示すものであった(図4)。これらは、空間における実体(オブジェ)と虚像(イメージ)の差異を錯視的に表現する連作であったといえる。

図2 高松次郎《点》1962年

図3 高松次郎《紐》1962年

図4 高松次郎《カーテンをあけた女の影》1965年

この頃、中原佑介はこの高松の「影」シリーズの斬新さについて、「一種のトロンプ・ルイユに他ならない」が、従来のように「画面の〈なか〉に物体が実在するかのように描く」のではなく、「画面の〈そと〉に物体や人間が実在していることを知覚させるもの」と評している[iii]。こうした「影」シリーズは大きな反響を呼び、高松は一躍日本現代美術界の中心的存在と見なされることになった。

一九六六年に、関根は多摩美大大学院の油画研究科に進学する。そして、斎藤や高松の影響下に、現代美術の中心テーマが新しい空間表現にあると考え、作品を精力的に発表し始める。一九六六年から六七年にかけて制作した「消去」シリーズは、人が椅子に腰かけたり階段に並んだりしている写真をキャンバスに投影し、椅子や階段を消去して摸写する油彩作品で、人が空中に浮遊しているような奇妙な視覚効果を狙うものであった(図5)。また、一九六七年に制作した「時空概念」シリーズは、変形的に裁断した合板パネルに視角の異なる物体を重ね描き的に摸写して、四次元的に同時化された不思議な時空概念を提示する油彩作品であった(図6)。これらは、高松とは別の形で空間における実体と虚像の差異を錯視的に表現する連作であったといえる。

図5 関根伸夫《消去シリーズⅢ》1967年

図6 関根伸夫《時空概念Ⅱ》1967年

一九六七年に、高松は先の0次元的な「点」を問う「点」シリーズ、1次元的な「線」を扱う「紐」シリーズ、2次元的な「面」を考察する「影」シリーズの延長として、3次元的な「奥行」を主題化する「遠近法」シリーズに取り組む。これは、平面上の一点透視遠近法が空間上では奇妙な短縮と歪曲を生じることを示すもので、やはり空間における実体と虚像の差異を錯視的に表現する作品であった。その一つである《遠近法の椅子とテーブル》(図7)を、高松は同年九月の「第五回パリ青年ビエンナーレ」に出品予定であり、制作を補助する助手を探していた。そして、高松と交流のあった斎藤の紹介により、関根がその助手を約半年間務めることになる。

図7 高松次郎《遠近法の椅子とテーブル》1967年

この助手期間中に、関根は高松の制作を直接手伝いつつ様々な議論を重ねることで、逆に高松とは異なる自分自身の方向性を見出す。具体的には、既に斎藤を通じて得ていた位相幾何学の知識に基づき、高松の一点透視遠近法をめぐる問題意識がまだユークリッド幾何学に留まっているのに対し、それを超える非ユークリッド的な位相幾何学の新しい空間認識を主題化し始める。そこには、位相幾何学が西洋の最先端の知見であると同時に、その流体的な考え方が生き方の理想を水の融通無碍さに見る東洋の古典的な老荘思想にも通じるので、自らがリアリティを感じる文化的伝統に根差しつつ国際的に普遍的なテーマを目指す意味合いもあった[iv]。

こうして制作されたのが、合板による大型レリーフ状の「位相」シリーズである。これは主に、ある立体を作って途中で切断し、平面上に接合して一定の角度から眺めたときに立体が完成して見えるように補筆するという半立体作品であった。位相幾何学では、一つの形体はどのように歪んでも同一の「相」が変容したものと捉えられる。この連作も、見る角度により立体の形状が柔軟に変化する位相幾何学的な空間概念の表象を意図するものであった。

この大型レリーフ状の「位相」シリーズは、約半年間で合計一三作品制作される。その内の一つである《位相 No. 4》(一九六八年)(図8)は、見る角度により円筒体の形状が緩やかに変化して見える作品であった。この作品がそうであるように、この大型レリーフ状の「位相」シリーズは主に円筒体をモティーフとしているが、これは立方体がユークリッド幾何学的な一点透視遠近法を意識させるのに対し、円筒体は位相幾何学的な空間認識を表現するのに適していると考えられたからである。また、表面を原色の蛍光色で着色したのも、錯視の効果を高めて位相幾何学的な空間認識を強調するためであった。

図8 関根伸夫《位相 No. 4》1968年

この《位相 No. 4》は、関根が多摩美大大学院を卒業した翌月の一九六八年四月に開かれた「トリックス・アンド・ヴィジョン展――盗まれた眼」(東京画廊・村松画廊)の展示作品に選ばれる。この展覧会は、中原佑介と石子順造の共同企画で、「見ること」自体をテーマにするものであった。石子によれば、副題の「盗まれた眼」とは、絵画においては眼が実体としての絵具や支持体ではなく描かれた虚像を見るように仕向けられることを意味していた[v]。このため、出品作品は錯視芸術的傾向が強く、出品作家の中心はこの動向を代表する高松であり、彼の出品作品である「影」シリーズの《カーテンをあけた女の影》(一九六五年)(図4)や、「遠近法」シリーズの《遠近法の椅子とテーブル》(一九六七年)(図7)がこの展覧会の方向性をよく示していた。その他の出品作家も、関根を始めとして、視覚上の実体と虚像のズレを追求する高松の影響下の作家達が多く選ばれていた。この展覧会では、関根の《位相 No. 4》も、見る角度により形状の変わる錯視芸術の文脈で取り上げられていたといえる。

関根は、翌五月の「第八回現代日本美術展」(東京都美術館)で、同様の大型レリーフ状の《位相 No. 6》(一九六八年)(図9)を出品してコンクール賞を受賞する。この作品も、同じ位相幾何学的な空間認識を主題とし、やはり見る角度により円筒体の外観が連続的に変容する半立体作品であった。この作品が「彫刻」作品として評価されたことで、関根はその約四ヵ月後の一〇月の「第一回神戸須磨離宮公園現代彫刻展」(神戸須磨離宮公園)に出品招待されることになる。この時、絵画科出身でいわゆる「彫刻家」ではない関根が出品招待されたのは、この野外現代彫刻展が過去の経歴や画壇的地位に関係なく実力のある若手作家を積極的に招待したという事情も働いていた[vi]。

図9 関根伸夫《位相 No. 6》1968年

2 《位相‐大地》の成立

この一九六八年の六月から八月の三ヵ月間に、関根は他の四つの展覧会に出品する多忙さに加え、意識的に彫刻作品を制作した経験も一度もなかったために、会期の約一ヵ月前に展覧会事務局が集荷先を問い合わせてきた時にもまだ作品案さえできていなかった。そこで、関根は咄嗟に現地で作品を制作すると返答する。それから約一ヵ月間、関根は野外制作であることや、資金や技術が十分ではないという不利な条件を有利に転換するために、それまで培ってきた様々な知識や経験を集約して懸命に構想を練る。最終的なアイディアが思い浮かんだ時には、集中が途切れないように山手線を二周したほどであったという。

その結果、《位相‐大地》という題名で、地面に巨大な円筒状の穴を掘り、同一の視野に入るその傍に、掘り出した土を同じ大きさの巨大な円筒状に盛り固めるという作品案が生まれる。関根によれば、このまるで土塊の円筒体が地下から地上に引き抜かれたような《位相‐大地》もまた、引き続き位相幾何学的な空間認識を主題とする一つの思考実験であった。つまり、この作品は「地球に穴をあけ、そこから永えいと土を掘り出すと、いつしか地球は卵の殻状態になる、さらに表皮をつかみ出すと地球は反転しネガの地球になってしまう[vii]」という空想過程の一局面を示す、一種の概念芸術(コンセプチュアル・アート)であった。

その一方で、この《位相‐大地》の作品案には、様々な東洋思想の影響もあった。つまり、まずここでも位相幾何学の柔軟な空間解釈と、生き方の理想を柔軟な水に喩える老子の無為自然の思想が相関していた。また、万物の生成消滅は陰と陽の相補的調和によりもたらされるという陰陽思想も投影されていた。そして、そうした人生の真理や世界の本質的構造を、禅の公案が不立文字を重視するように、言語的説明によってではなく造形的直観を通じて表現することが目指されていた。

この《位相‐大地》の技術上の最大の難問は、盛り上げた土を崩れないように円筒体として固める点であったが、これはそうした位相幾何学的な空間認識や東洋思想的な問題意識のためにどうしても実現すべき課題であった。そこで、関根は東京大学工学部に問い合わせて土にセメントを混ぜて固めるという手法を学んでいる。そして、関根は後輩の小清水漸と吉田克朗と三人の友人女性に声を掛け、彼等が助手として制作に参加することになる。この時、二六歳の誕生日前後の関根を最年長として、他の四人の参加者達も全員二〇代の若者であった。

展覧会会場となる神戸須磨離宮公園で、関根らは適当な広さのある場所を探して作業に取り掛かる。まず、地面にコンパスで直径二.二メートルの円形を描いてスコップで円筒状に土を掘り出す。また、その直径の二倍離れた場所に、同じ直径の円形を描いて垂木を立て、その内側にベニヤ板を張って円筒状の型枠とする。そして、その中に掘り出した土をセメントを混ぜながら積み入れて踏み固めていく。

この《位相‐大地》は、当初の気宇壮大な構想を示すためにある程度のスケール感が必要であった。そこで、円筒体の高さは現地調達するベニヤ板の全国標準サイズの九〇センチを三倍にした二.七メートルと決まり、それに合わせて円形の直径も二.二メートルと割り出されていた。作業が進むにつれて、型枠が内部の土の圧力で弾けそうになるのを防ぐために、外枠を荒縄で縛って水をかけて収縮させるという工夫も取られている。凸凹共に土がうまく固まったのは、現場の真砂土という硬めの土質が適していたからでもあった。

制作期間は一週間の予定であったが、大量の土を掘り上げて積み固める作業は大いに難航し、三日目頃には完成までに時間が不足することが判明する。そこで、関根は会場設営の労務者達の協力を得て、重機やベルトコンベアーも導入して急ピッチで作業を進め、見事に完成にこぎつけることになる。

最終作業として凸部の型枠を外し、円筒状に固まった巨大な土の塊が出現すると、その物凄い迫力に現場は一瞬静寂に包まれる。関根の回想によると、当初の思考実験の構想の壮大さ以上に、現実の巨大な土の塊には圧倒的な存在感と身体的感動があり、作者の関根自身でさえ驚くほどであったという(図1・図10)。

目の前に現れた土魂の存在感がものすごい迫力でした。その存在感っていうのは、尋常じゃなかったね。凸と凹の一対の円筒の大地が、ある距離を置いて存在している。その凸凹が厳密なので、微妙だけどある精妙な存在感を発生させていたんです。そこで見えたことは、物質感や材質感が存在性を獲得した状態性そのものでした。やっぱりこういう方法論も美術のなかであり得るんだ、と確信できた。提示する物質に存在感を発揮させて、それをもって美術の表現とする手法もあるんじゃないか、と皆その晩は飲みながら語り合いました[viii]。

図10 関根伸夫《位相‐大地》1968年

このことは、峯村敏明が指摘する、高松次郎から関根伸夫へと繋がる「存在を問う美術の系譜[ix]」において、追求する重心が「観念」から「実在」へ移行したことを意味する。つまり、元々存在を追求するという問題意識において高松と関根は共通していた。しかし、高松があくまでも錯視的に実体と虚像のズレを表現したのに対し、関根は即物的に実体そのものを表現したのだといえる。言い換えれば、例えば高松の《遠近法の椅子とテーブル》(図7)が素材よりもコンセプトを視覚的に理解させるものだったとすれば、関根の《位相‐大地》(図1)はコンセプトよりも素材を視覚だけではなく全身で感得させるものだったといえる。

この場合、関根が元々絵画専攻だったために、素材の物理的制約を前提とせずに自由に作品構想を膨らませられたことや、その作品構想の壮大さに導かれて《位相‐大地》の土柱や大穴が一般的な人の身長を凌駕する巨大さを持っていたことが、ここでいう素材自体の発現に有利に働いたといえる。また、そうした方向性の自覚には、関根が大学時代に空手に熱中して身体性に鋭敏になっていたことや、斎藤から絵画描写における対象性の有無や絵画描写自体の虚構性について深く学ばされていたことも有益に働いたといえる。

ただし、この時点では、関根や小清水や吉田はまだその方向性を直観するだけで明確に理論化することができずにいた。それでも、《位相‐大地》のもたらした衝撃は、彼等にもはやこの方向性から後戻りすることが不可能なほど決定的な影響を与えることになった。

結果的に、《位相‐大地》はこの展覧会で朝日新聞社賞を受賞する。なお、関根は会期終了後の《位相‐大地》の扱いについて、位相幾何学的な空間認識や東洋思想的な諸行無常の観点から、凸部の土塊を凹部の大穴に埋め戻すように展覧会事務局に指示している。その意味で、この《位相‐大地》は、地面の原状復帰までが一つの制作過程であり、単なる消滅ではなく「有」の余韻を内包した「無」の状態性をもって完成する作品であったともいえる。

3 《位相‐大地》の成立後

《位相‐大地》は、発表直後は一般にはまだ「トリックス・アンド・ヴィジョン展」の延長上で、視覚上の実体と虚像のズレを示す作品として解釈されていた。つまり、実体の土塊の円筒体に対し、大穴が虚像の円筒体を表現している錯視芸術として批評されることが多かった。

これに対し、関根が間もなく東京で会った、日本大学で哲学を専攻していた韓国出身の李禹煥(一九三六‐)が、ハイデガーや西田幾多郎等の思想を援用して新たに現象学的解釈を提出する。つまり、意識主体が表象を通じた対象化により客体的事物を存在させるという近代西洋の人間中心主義に基づく主客二元論は、科学技術及び経済の飛躍的な発達をもたらしたが、人間と自然の乖離を招いた上に、今日では人間が事物の自律的な肥大化に逆支配される疎外状況を発生させている。ここにおいて、人間は主客分離以前のありのままの新鮮な世界を回復すべきであり、芸術においては観念表象的創造行為を廃して開かれた世界を直接鮮明に知覚させる構造を提示すべきである[x]。そして、そうした「出会い」の実例として関根の《位相‐大地》を賞揚したのである[xi]。

こうした作品による世界の実相の顕現を称揚する李の現象学的解釈は、世界を様々な「位相」からなる構造体と捉える位相幾何学的な空間解釈の点でも、素材そのものの即物的迫力との直接的邂逅の点でも、関根の問題意識と通じるところがあり、さらにそれを豊かにするものであった。関根は李を小清水や吉田等の周囲の後輩達に紹介し、彼等は二年近く連日あるいは数日おきに集まって盛んに議論を重ね、それぞれ精力的に作品を発表していくことになる。

まず、関根は《位相‐大地》発表の翌月の一九六八年一一月に、「第五回長岡現代美術館賞展」(長岡現代美術館)に《位相‐スポンジ》(図11)を出品して大賞を獲得する。これは、大型の円筒体のスポンジが頭上の鉄板の重みで一定の形状を保ちつつ歪んで見える作品であった。この作品も、元々は位相幾何学的な空間認識から出発して、スポンジの形体変化を「位相」の変容として示す作品であった。その上で、巨大な軽く柔らかいスポンジが巨大な重く硬い鉄板に押し潰されている即物的な実在的迫力も見事に表現されていた。

図11 関根伸夫《位相‐スポンジ》1968年

続いて、関根は一九六九年四月に東京画廊で開いた個展で《空相‐油土》(図12)を発表する。これは、画廊内に二.五トンの大量の油土をいくつかの巨大な量塊のまま配置し、鑑賞者はそれらを自由に触ることができるという作品であった。この作品も、元々は位相幾何学的な空間認識から出発して、搬入から会期終了までの油土の形体変化を「位相」の変容として表現することを意図していた。その一方で、この作品は従来の芸術制作においては脇役に過ぎなかった素材が主役化するものであり、即物的な実在的迫力が強烈に自己主張する作品でもあった。

図12 関根伸夫《空相‐油土》1969年

なお、この《空相‐油土》から、関根は作品の題名を単に「位相」が変容するというよりも、無限に開かれていることを強調するために「空相」と変更している。つまり、ここでいう「空」とは、インド数学の「0(ゼロ)」や仏教の般若心経の「空」がそうであるように、単なる「虚」ではなくあらゆる可能性を包含した「実」を意味している。このことは、《位相‐大地》が会期終了後に凸部の土塊が凹部の大穴に埋め戻されることで、単なる消滅ではなく「有」の余韻を内包した「無」の状態性を実現したことに通じている。

さらに、関根は一九六九年五月の「第九回現代日本美術展」(東京都美術館)に《空相‐水》(図13)を出品する。これは、直径一.二メートル、高さ一.二メートルの円筒体と、縦一.六メートル、横二.二メートル、高さ三〇センチの直方体の黒い鉄製の二つの容器に、溢れる寸前まで水を張った作品であった。この作品も、元々は位相幾何学的な空間認識から出発して、円筒体と直方体が同体積であることで水の形体変化を「位相」の変容として提示する作品であった。その上で、その二つの巨大な鉄製容器とそこに湛えられた大量の水はやはり体感的な実在的迫力も強く感受させるものであった。この作品は、約半年後の一〇月の「第六回パリ青年ビエンナーレ」にも出品されてグループ賞を受賞している。

図13 関根伸夫《空相-水》1969年

そして、関根は一九六九年八月に「第一回現代国際彫刻展」(箱根彫刻の森美術館)に《空相》(図14)を出品してコンクール賞を受賞する。これは、巨大な鏡面ステンレス製の四角柱の上に巨大な自然石を据え付けた高さ二.五メートルの立体作品であった。この作品も、元々は位相幾何学的な空間認識から出発して、ステンレス柱の平滑な直方体から岩石のいびつな不整形への形体変化を「位相」の変容として意識させる作品であった。その一方で、頭上に圧倒的重量の物体が存在するのでやはり体感的な実在的迫力も強く顕示するものであった。

関根は、翌一九七〇年六月にこれをさらに巨大にした高さ四.五メートル、岩石重量約一六トンの《空相》(図15)を「第三五回ヴェネツィア・ヴィエンナーレ」に出品して国際的な評判を得る。そして、そのまま約二年間半ヨーロッパに滞在して個展活動を続けることになる。

図14 関根伸夫《空相》1969年

図15 関根伸夫《空相》1970年

これらの関根の作品はいずれも、位相幾何学的な空間解釈を出発点としつつ、その巨大な即物的迫力により鑑賞者に実在的存在性を体感させる連作であったといえる[xii]。

また、関根の周囲の作家達も、《位相‐大地》で示唆された方向性を試行錯誤しつつ様々に追求している。特に、《位相‐大地》の制作を直接手伝った小清水と吉田は積極的に取り組み、小清水は巨大な紙袋に巨石を入れた《かみ2(改題後は《かみ》)》(一九六九年)等を、吉田は巨大な紙の四隅に石を載せた《Cut-off (paper weight)》(一九六九年)等を制作している。

また、彼等の周囲の李禹煥、成田克彦、菅木志雄、本田真吾等もこの動向に合流する。李はゴム製の目盛りの上に巨石を載せた《現象と知覚A(改題後は《関係項》)》(一九六九年)等を、成田は巨大な木材を炭化させた《SUMI》(一九六九年)等を、菅は水に浮かべた巨大な板の上に石を並べた《状況律》(一九七一年)等を、本田は部屋一杯に張った巨大な布の中央に石を載せた《No. 16》(一九六九年)等を制作している。特に、李は旺盛な執筆活動も行っており、関根が自作の評者として李を出版社に積極的に推薦したこともあり、一九六九年六月から七〇年一月までの約八ヵ月間に一〇本もの大量の関連論文を発表している。

当時、李を始めとして、関根達は機会を捉えて自分達の作品をできるだけ文章で説明するように努めている。これは、関根達が、当時の美術評論が結局は最新の欧米美術の動向の紹介に過ぎず、他の芸術家達もそれに追従していることに不満を感じていたからであった。関根達の合言葉は「流れを変えよう!」であり、彼等は同時代の「近代の超克」を主張する学生運動や思想状況とも連動して、いかに近代西洋を超えて東洋や日本の自分達から独自なものを発信できるかを目指していた。そうした自己表明の取り組みは、彼等の議論を一躍有名にした『美術手帖』一九七〇年二月号の特集座談会「発言する新人たち――〈もの〉がひらく新しい世界」に結実することになる[xiii]。

「もの派」という用語は、関根達が自ら名乗った運動名ではなく、遂に彼等自身がその名を冠した自発的なグループ展を行うことも一度もなかった。しかし、この座談会を始めとして、彼等の発言において頻出する「もの」という言葉や、そのできるだけ物を即物的に提示しようとする傾向からいつしか広まった彼等を指す呼称であった。この「もの派」は、当初はその没個性的で没技巧的な手法に対する蔑称であったが、錯視よりも実在を強調するという意味では要点を捉えた名称であったともいえる(その点で、よく知られている「印象派」の呼称の成立背景との類似が興味深い)。

要約するならば、《位相‐大地》によって啓示された「もの派」とは、一九六〇年代前半の「反芸術」がもたらした還元主義的傾向の一方の極である、芸術表現における観念性を重視する動向に対し、そこから派生した、もう一方の極である実在性を重視する動向であったといえよう[xiv]。

ただし、その動向の中心的存在である関根が一九七〇年の半ばに作家活動の拠点を海外に移したために、その頃から運動体としての求心的統一性は薄れ、次第に各作家がそれぞれ独自の問題意識を深めていくことになる。そのため、狭義の「もの派」と呼びうるグループの活動期間は、《位相‐大地》発表の一九六八年一〇月から約二年間に過ぎなかった[xv]。その一方で、その素朴で禁欲的な表現手法は普遍的で模倣もしやすかったので数多くの追随者達を生み、その展示空間を巻き込んで展開する表現形式は一九七〇年代以降の主流であるインスタレーション芸術の先駆けともなった[xvi]。

4 《位相‐大地》の思想内容

それでは、ここで改めて《位相‐大地》(図1・図10)を生み出した芸術観を考察しよう。そのために、その土台にある自然観も併せて分析しよう。

既に見た通り、関根の《位相‐大地》は、西洋の最新の知見である位相幾何学への関心から出発している。ただし、ここで注目すべきは、それのみならず《位相‐大地》には東洋の伝統的な心性の様々な反映も見出せることである。

まず、《位相‐大地》成立時における関根の作家としての反応と姿勢そのものに、東洋の伝統的な感受性を指摘できる。つまり、《位相‐大地》が全貌を現し、本来は単なる素材に過ぎない土(土柱と大穴)の実在的迫力が当初の位相幾何学的コンセプトを超える感動をもたらした際に、関根がその方向性を否定するのではなく肯定したこと自体に重要な意味がある。

この問題に関連して、高階秀爾は一九七三年の「自然の思想」を巡る研究セミナーで、一般に西洋では人為が不完全な自然を完成させると考えるのに対し、古来日本では不完全な人為を自然が完成すると考える傾向があると分析している。つまり、伝統的に日本人は、人為では自然という最も優れたものに到達できないので、ある程度まで人為を尽くした後は自然の仕上げに任せるという思想を持っていると考察している。例えば、日本における焼物の制作では、作者の初期構想のみならず焼成における偶然の効果が重宝される[xvii]。そこでは、形の歪みや色の滲みなどの窯変が高く評価され、それらを取り入れたより高次のコンセプトこそが価値の高いものとされる[xviii]。

これを受けて、山本健吉は『いのちとかたち』(一九八一年)で、「日本人の藝術観の底には日本人の自然観が横たわり、さらにその底辺には自然界のすべてを霊の栖と考え、生きた存在と考えるアニミズムの思想がある[xix]」と論じている。すなわち、近代西洋では人間と自然は異質なものとして断絶しており、唯一理性を持つ存在である人間が魂を持たない機械的自然よりも上位であるとされる。これに対し、古来日本では人間と自然は同質なものとして連続しており、共に魂を有する同胞として補足し合う関係にある。そうした自然観に基づく日本の伝統的芸術観では、人間が理性を偏重し自然に強制介入して一方的に操作するのではなく、没我の境地で自然と一体となり相互協力することで一つの理想的調和の実現が目指されることになる。

ここで重要なことは、稲賀繁美が「モノの気色(けしき)――物質性より立ち昇る精神の様相」(二〇一〇年)で主張するように、古代ギリシャのプラトン以来、一般に西洋の制作観は上位の「形相」を下位の「質料」を用いて具現することであり、芸術観もまた上位の芸術家の主体的構想を下位の客体的素材に当てはめて実現するとされてきた問題である。そこでは、芸術家のコンセプトが何よりも重要である一方で、素材自体は無価値であるか、せいぜいコンセプトの実現に従順な性質が評価されるに過ぎない[xx]。従って、もし素材自体が自己主張して芸術家のコンセプトの実現を阻害するならば、それは芸術作品としては失敗作であり価値の低いものと見なされざるをえない。

これに対し、関根が《位相‐大地》の成立時に、素材そのものが初期構想を超えたにもかかわらずその感動を肯定し、その啓示から「もの派」と呼ばれる新しい方向性を力強く展開しえたこと自体に、まず伝統的な東洋的心性の反映を看取できる[xxi]。

こうした《位相‐大地》における自然との協働という要素は、関根の他の作品にも様々に見て取れる。

例えば、《位相‐スポンジ》(図11)では、スポンジの形体変化における偶然性に自然との協働を指摘できる。つまり、この作品におけるスポンジの歪みは、作家の手や計算から離れて、スポンジ自体の素材的性質と頭上の鉄板の重みの相互作用により自ずから生じるものである。その点で、その形状は、作家個人で完結するコンセプトの実現ではなく、個人的意識を超える自然との協働を取り入れたより高次のコンセプトの実現といえる。

また、《空相‐油土》(図12)でも、油土の形体変化における偶然性に自然との協働を主張できる。すなわち、この作品における油土の変容も、作家の手や計算を離れて、油土自体の素材的性質と鑑賞者の気まぐれな接触の相互作用により自ずから生じるものである。その意味で、やはりその形状は、作家個人で完結するコンセプトの実現ではなく、個人的意識を超える自然との協働を取り入れたより高次のコンセプトの実現といえる。

こうした自然との協働の上で、《位相‐大地》にはさらにその形式や内容にも東洋の伝統的心性を様々に観取できる。

まず、《位相‐大地》には、平地に穴を掘って池を造り、その掘り出した土で築山を造るという中国由来の伝統的な作庭技法の感化がある。事実、関根は学生時代に造園業のアルバイトに携わっていたことがあり、このことがどこかで意識されていたと語っている[xxii]。

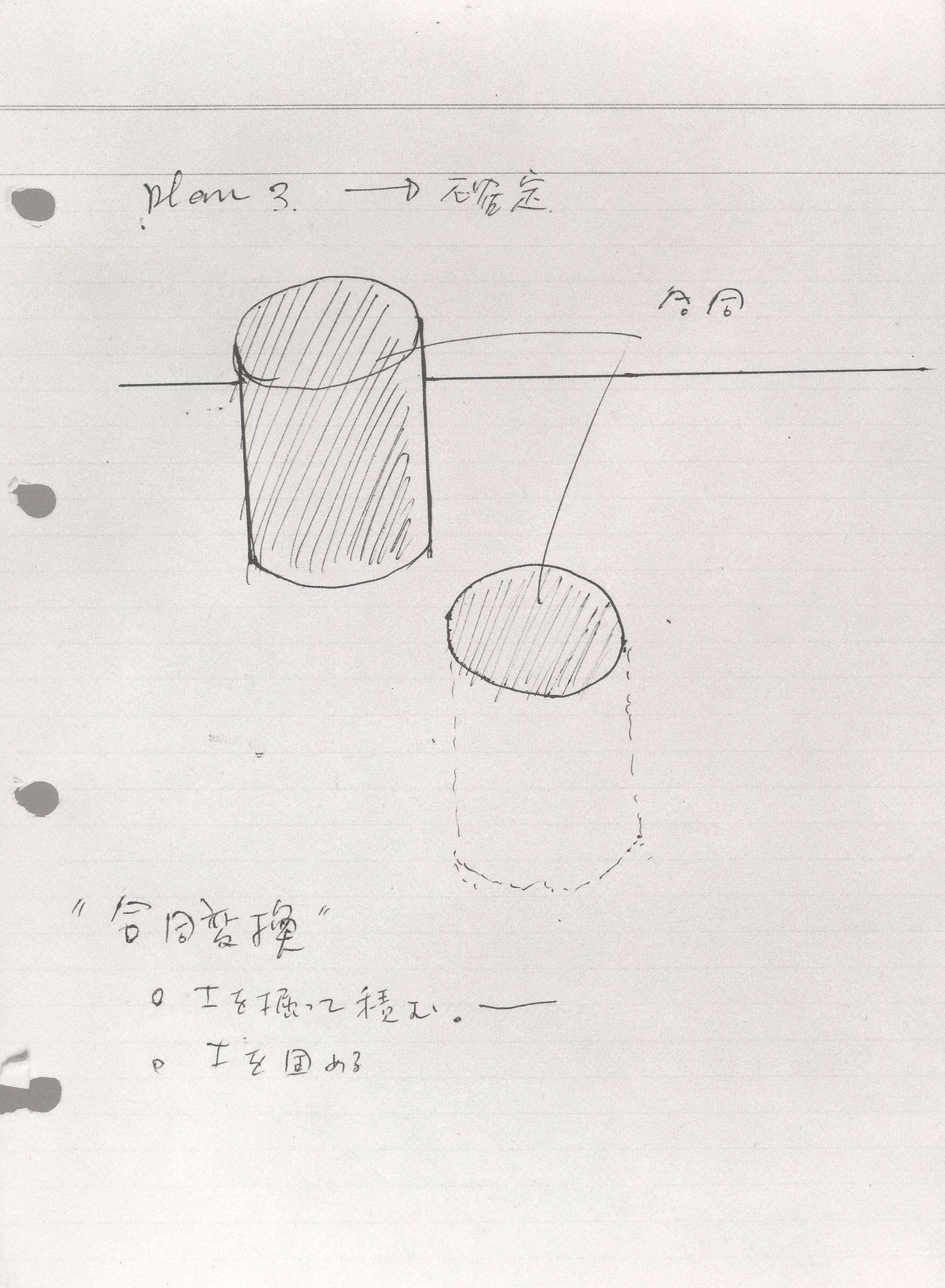

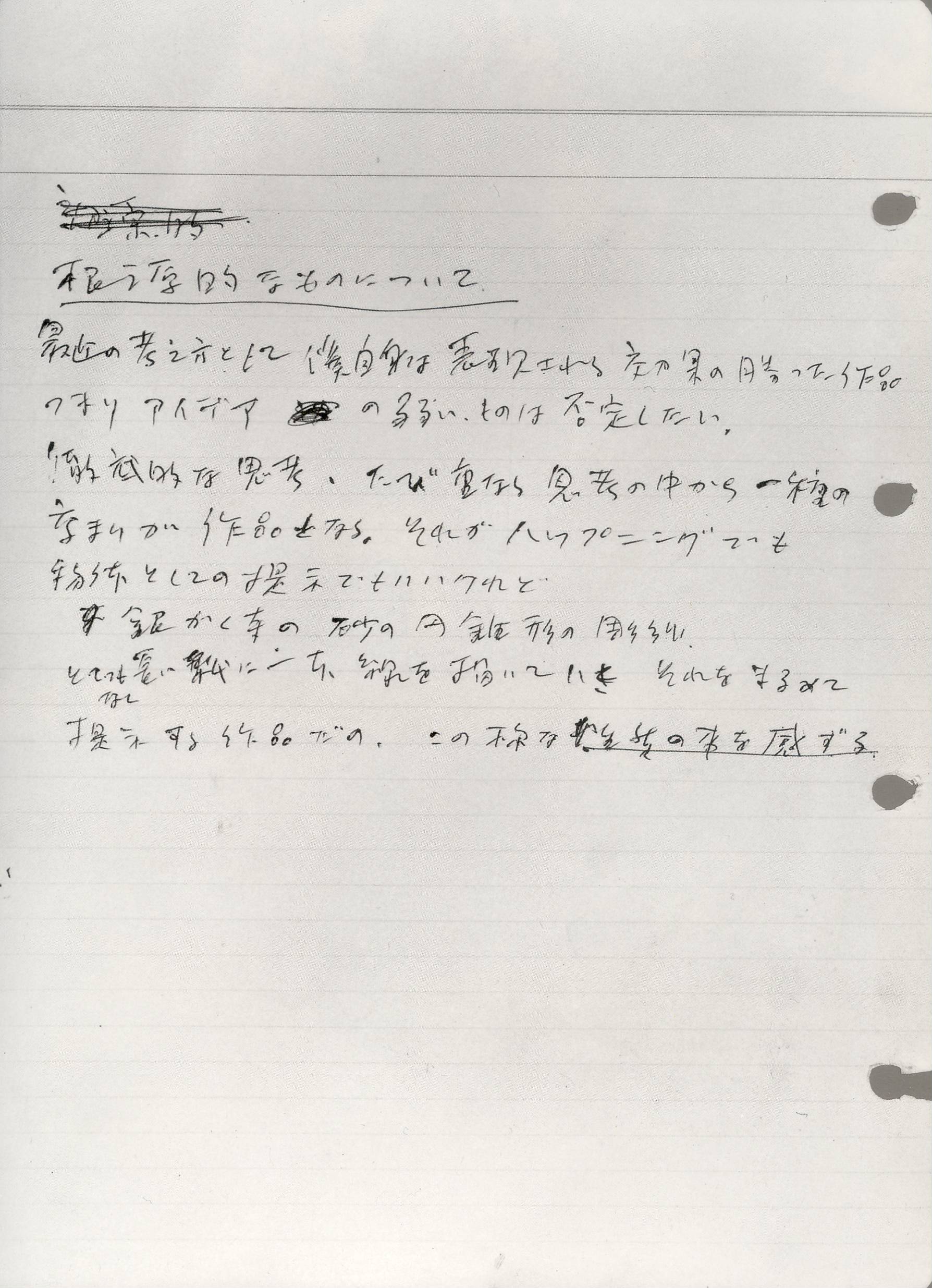

また、関根は《位相‐大地》の発想源の一つに、大学時代の京都旅行で感銘を受けた銀閣寺の向月台があったと証言している。向月台は、境内に白砂を高さ一.五五メートル、底部の直径三.二メートル、頂部の直径一.二メートルの円錐台に積み上げた砂山で、観月の演出効果を高める庭園装飾物と言われている。実際に、関根は《位相‐大地》の構想メモに「銀かく寺の砂の円錐形の彫刻」と記述している[xxiii]。

図16 《位相-大地》の構想メモ

さらに、関根の多摩美大時代の先輩である柏原えつとむは、関根が京都の寺社巡りの後に興奮して次のように話したと回想している。

関根「白砂が盛り上げてあるだけなのに、感動させられた。あの砂は、どこから持って来た?」、柏原「たぶん白川砂だろうがどこからかは知らない」、関根「あれ良いねぇ。けど、他所から持ってくるより、あの場を掘って山を作れないかな」。この言葉に驚かされ、君の才能を見た気がした。この会話を引きずってビールを飲みながら、穴の掘り方などを話し合った。この時点で須磨の位相大地のプランになったかどうかは不明。「うまくやらないと蟻地獄になるよ」と笑ったのはよく覚えている[xxiv]。

そして、関根は《位相‐大地》の発想源のもう一つに、上賀茂神社の立砂があったことも明言している。この立砂は、境内に白砂を高さ約一メートルの円錐形に盛り上げた一対の砂山で、祭神が最初に降臨した神山を模した、祭神を招くための憑代とされている。

六七年頃は私は日本美術に傾注していて可成り研修旅行をしていたので、四~五回は柏原さん宅に厄介かけたと思います。《位相‐大地》もかなり根底に銀閣寺の向月台や上賀茂神社の円錐形の盛り砂があったのは確かですが、柏原さんとその辺の話をしていたのは事実らしいですね[xxv]。

こうした盛砂造形は、東アジアの伝統的心性の一つの反映である。つまり、古来東アジアでは、森羅万象には聖なる魂が宿っており、自然の凝縮物にはそれが強く顕現するとされる。実際に日本の神道では、巨石は磐座として、巨木は神木として信仰される。また、上賀茂神社の立砂は、現在でも民間で広く実践されている鬼門や裏鬼門に撒かれる清め砂の起源でもある。さらに、現在も一般家庭で日常的に行われている盛り塩も、海水により穢れを祓い清める神道の潮垢離の伝統に基づくものと言ってよいだろう。

こうした自然への深い敬意から、東洋では伝統的に自然を価値の高いものと見なす美意識や文化が形成されてきた。近代西洋的自然観が、人間と自然は異質であり、人間を自然よりも上位に位置付けるのに対し、伝統東洋的自然観では、人間は自然の一部であり、人間と自然に絶対的な断絶関係はない。そして、東洋では伝統的に、真善美の源泉は自然であり、人為はあざとい分だけ品位が劣ることになるが、その一方で、自然も末端では過剰や寡少を発生させるので、人間は自らの内なる自然を発揮して外なる自然を本来あるべき姿に調整することもできる。その意味で、人間と自然は相補的な協働関係にあり、そうした人間が自然の本質を理想的に発現させる方向性を言い表す言葉が「芸道」であったといえる。

この東洋的自然観に基づく日本の伝統文化の一つである生花は、文字通り人間が花の本質を理想的に生かすことを目指すものである。つまり、生花では、華道家が自然を抽象してその美を純化することにより、鑑賞者に大自然全体の美を暗示的に感じ取らせる。そして、この要素の限定による侘(わび)しさや寂(さび)しさを集中力と想像力で豊かに補う働きが、日本の伝統的美意識である「わび・さび」である。そうした「わび・さび」の美学の典型は、千利休の有名な朝顔の茶湯の逸話に示されている。すなわち、大量に咲き誇る朝顔を期待して訪問してきた派手好みの豊臣秀吉に対し、利休は最も美しい一輪だけを挿して見せることで、秀吉に朝顔の本質へ精神を集中させると共に、心の中に無限に広がる満開の朝顔を提示しようとしたのである。

こうした自然を濃縮することでその本質と奥深さを味わうという生花に通じる感受性は、関根作品の多くに窺われる。実際に、関根は現代美術の道に進む前には華道の道に進もうとした経歴を持っている。そして、《位相‐大地》は、自然の四大元素の内、土を象徴的に凝縮してその広大無辺さを味わう作品といえる。また、《空相》(図14・図15)も、土の凝縮物である岩石に大自然の金剛界的な広がりと奥行を暗示させる作品といえる。

こうした関根芸術における自然の濃縮受容は、即物的実在性への身体的感応と共に、情緒的な精神的感動ももたらす。この自然体験による心身賦活の代表的事例が、四大元素の内、水を象徴的に濃縮してその豊饒さを享受させる《空相‐水》(図13)の次のエピソードである。ここでは、自然の本質を暗示する即物的実在性が、鑑賞者に強い身体的感応を引き起こすのみならず、深い精神的癒しの効果を生み出していることに着目したい。これは、関根の作品を通して大自然が鑑賞者を癒やしたということだろう。

この作品を前にしてある娘が涙を流している姿を見かけました。私は近づいて話しかけると、その娘は「今日は疲れきって、私はここに来たのですが、この作品の傍にいるあいだに……おおくの癒しをいただきました……思わず感動してしまって、そうしたら涙が止まらなくなって……」と語り終わって、はにかんだ微笑を私に送ると、さっと目前から消えてしまった。この予期しない不意打ちの会話に、私はうまく反応できずに、寡黙に呆然と立ち尽くすばかりだった。あの時作者として「ありがとうございます」と言えば良かったのか、言葉なく黙ったままで良かったのか、未だにどう対処すべきか、的確な対応は見つからない[xxvi]。

おわりに

既に見たように、「もの派」の「もの」は、一義的には一九六〇年代末の現代日本美術における観念に対する実在の強調を意味する。その上で、「もの派」の原点であり精髄でもある《位相‐大地》における様々な東洋的な伝統的心性の反映は、「もの派」の「もの」がさらに深いレベルで芸術表現における東洋的な伝統的感受性をも含意していたことを推定させる。

実際に、鎌田東二は「モノ学の構築」(二〇〇九年)で、日本語の「もの」は、物質性としての「物」、人間性としての「者」、霊性としての「霊(モノ)」を一語で言い表す点で、これらの互いに異質な三つの次元を分断せずに一体のものとして感受する心性を表象していると洞察している。そして、こうした日本の伝統的心性は、身体と精神を截然と分断し、霊性を無視する、デカルトの物心二元論に代表される近代西洋的心性とは別物であると示唆している[xxvii]。そして、この日本語の「もの」における「物=体/者=心/モノ=霊」という一体的三重構造は、正に《位相‐大地》が内包する、即物的実在性による身体的感応、自然との交感による精神的感動、そして自然の凝縮物に対する聖性の直観という、複合的な三要素の芸術内容と的確に対応していると指摘できる[xxviii]。

つまり、おそらくもし《位相‐大地》の巨大な円筒の土柱に「注連縄(しめなわ)」が巻かれていたら、日本人なら自然に手を合わせて拝みたくなるのではないだろうか。また、《位相‐大地》の地中深く掘られた底知れぬ大穴は、特に夜に眺めると、筆者には現在も京都の六道珍皇寺に残る、平安時代の公卿小野篁が夜毎に冥土に通ったと伝えられる「冥土通いの井戸」「黄泉がえりの井戸」を連想させずにはおかない(図17)。

極論すれば、この大自然の凝縮性・深淵性を通じて彼岸性へと至る感覚こそが、正に「もの派の根源」であると筆者は考える。

もちろん、もの派の作品の全てにこうした大自然の聖性への畏怖の感覚があるという訳ではない。一つの作品には様々な位相があり、一人の作家の内面にも様々な側面がある。それでも、いわゆるもの派の様式的特徴である素朴な自然物の厳粛で即物的な提示には、東アジアに幅広く見られる穢れなき神聖の宿る大自然への敬虔な伝統的信仰心が残響しているように思われてならない。

少なくとも、自伝的著作『風景の指輪』に窺えるように、関根伸夫にはそうした古代的・原初的な心性を持つところがあり、《位相‐大地》の最も奥深い層にはそうした霊性的感受性もあることを指摘したい。このことが決して荒唐無稽な暴論でないのは、関根の《位相‐大地》の一つの必然的発展形ともいえる多磨霊園の《波動の光景、波の円錐》(1993年)(図18-図20)が、その環境造形において彼岸憧憬と霊的鎮魂の様相を如実に提示していることからも証立てられるだろう。

そして、こうした《位相‐大地》の作品内容における一義性・単層性ではない多義性・複層性もまた、自然と人間を峻別せず、環境と自分を断絶させないがゆえに主客の境界の相対的曖昧さを特色とする、日本の伝統的感受性の現代日本美術への一つの反映と主張できる[xxiv]。

図17 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

図18 関根伸夫《波動の光景、波の円錐》1993年

図19 関根伸夫《波動の光景、波の円錐》1993年

図20 関根伸夫《波動の光景、波の円錐》1993年

註

[i] 建畠晢「もの派――近代のアポリア」、鎌田東二編著『モノ学・感覚価値論』晃洋書房、二〇一〇年、一一頁。

[ii] 関根伸夫『風景の指輪』図書新聞、二〇〇六年、四一頁。

[iii] 中原佑介「幻の影を慕いて」(『眼』一九六五年九月二八日号)、『見ることの神話』フィルムアート社、一九七二年、一六四頁。

[iv] さらに、関根は位相幾何学を、従来の自然科学では未知の領域である生命体(脳細胞や植物等)の発達過程を捉えるのに有効な空間把握法と考えている(関根伸夫『風景の指輪』五三頁)。このことは、世界を魂無き「延長」(デカルト)としてではなく生命に満ち溢れたものと捉える東洋的自然観と親和的である。

[v] 石子順造「現代美術の底流」(『美育文化』一九六九年七月号)、『表現における近代の呪縛』川島書店、一九七〇年、一七四頁。

[vi] 堀内正和「彫刻の垣根」(『華道』一九六九年一月号)、『坐忘録』美術出版社、一九九〇年、二六五‐二六六頁。

[vii] 関根伸夫『風景の指輪』五六頁。

[viii] 「関根伸夫オーラル・ヒストリー 二〇一四年四月二四日」『日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ』(http://www.oralarthistory.org/archives/sekine_nobuo/interview_01.php)

[ix] 峯村敏明「存在を問う美術の系譜」『もの派‐再考』国立国際美術館、二〇〇五年、二五‐三一頁。

[x] 李禹煥「世界と構造――対象の瓦解〈現代美術論考〉」『デザイン批評』風土社、一九六九年九月号、一二一‐一三三頁。

[xi] 李禹煥『出会いを求めて――新しい芸術のはじまりに』田畑書店、一九七一年。

[xii] このように、関根芸術において作品内容が両義性・多義性を持つのは、彼自身の生来の資質に加え、大学時代の斎藤のアドバイスによるところが大きい。つまり、まず関根の制作は、単一のコンセプトから出発するのではなく複数の問題意識に複合的に取り組むところに特徴がある。そして、関根はそれらの問題意識を極限まで抽象的な形に純化するので、その作品は完成後さらに様々な解釈を誘発するのである。ここには、斎藤の指導により、具象性が特定の意味を持つのに対し、抽象性は特定の意味を持たないためにかえって多様な解釈を許容しうることを学んだことも有効に働いている。

[xiii] 小清水漸・関根伸夫・菅木志雄・成田克彦・吉田克朗・李禹煥「特集=発言する新人たち 〈もの〉がひらく新しい世界」『美術手帖』美術出版社、一九七〇年二月号、三四‐五五頁。

[xiv] この読解のための通史的資料は、次の文献に負うところが多い。千葉成夫『現代美術逸脱史』晶文社、一九八六年。椹木野衣『日本・現代・美術』新潮社、一九九八年。中ザワヒデキ『現代美術史日本篇 1945-2014』アートダイバー、二〇一四年。本阿弥清『〈もの派〉の起源ーー石子順造・李禹煥・グループ〈幻触〉がはたした役割』水声社、二〇一六年。

[xv] 作家達自身が名乗った訳ではないので、「もの派」の構成員を確定することは難しい。ただし、本稿で見た一九六〇年代末の現代日本美術における観念に対する実在の強調という「もの派」の定義からは、関根、小清水、吉田、李、成田、菅、本田以外にも「もの派」と呼びうる作家達を挙げられる。例えば、関根達と交流の深かった、東京芸術大学出身の榎倉康二と高山登や、日本大学芸術学部出身の原口典之等である。彼等は、峯村敏明により「もの派」の初期のオリジナルな形態の担い手として「李+多摩美系」「芸大系」「日大系」グループと分類されている(峯村敏明「『モノ派』とは何であったか」『モノ派』展図録、鎌倉画廊、一九八六年/二〇一二年、一頁)。

[xvi] 小倉正史「インスタレーション」、海野弘・小倉正史『現代美術』新曜社、一九八八年、一七二‐一七三頁。

[xvii] 一九七三年一一月一七日・一八日に行われた、日本文化会議の第四回東西文化比較研究セミナーにおける高階秀爾の発言を参照。日本文化会議編『東西文化比較研究 自然の思想』研究社、一九七四年。

[xviii] 「東洋の陶器の鑑賞に偶然性が重要な位置を占めていることを考えて見るのもいい。陶器の制作に当たっては、窯の中の火が作者の意図とは或度の独立性を保って制作に与かるのである。そこから形にゆがみができたり、色に味がにじみ出たりする。言わゆる窯変は芸術美自然美としての偶然性にほかならない」(九鬼周造「偶然性の問題」『九鬼周造全集 第二巻』岩波書店、一九八〇年、二二二‐二二三頁)。

[xix] 山本健吉『いのちとかたち――日本美の源を探る』新潮社、一九八一年。

[xx] 稲賀繁美「モノの気色(けしき)――物質性より立ち昇る精神の様相」『物気色』美学出版、二〇一〇年(稲賀繁美『接触造形論――触れあう魂、紡がれる形』名古屋大学出版会、二〇一六年に再録)。さらに、日本の伝統的な焼物における自然作用については、窯入れ時の焼成と共に、素材自体の性質もまた重要であることは次の論考に詳しい。近藤髙弘「『モノ』感覚価値――工芸と美術へのアプローチ」、鎌田東二編『モノ学の冒険』創元社、二〇〇九年。また、拙稿「モノ学・感覚価値研究会アート分科会活動報告二〇一五・『現代京都藝苑二〇一五』を中心に」『モノ学・感覚価値研究』第一〇号、京都大学こころの未来研究センター、二〇一六年も参照。

[xxi] これに関連して、李禹煥は一九八七年にフランスの国立エコール・デ・ボザールで教員をした際の経験として、西洋の学生や教師が作品を制作する際には最初に明確な構想を持って出発しながらやがて実践の過程でその構想が変化していくのに対し、東洋の学生や教師は最初は構想を持たないまま出発しながらやがて実践の過程で明確な構想に辿り着く傾向があることを示唆している。こうした芸術制作上の感受性の相違は、あくまでも一般論であるとはいえ、ある程度までは今日も妥当する問題といえる。李禹煥・酒井忠康「対談 開かれた空間との照応」『版画藝術』第九九号、阿部出版、一九八八年、六六頁。

[xxii] 二〇一五年二月二八日に京都大学文学部新館第三講義室で開催された、関根と筆者による『現代京都藝苑二〇一五』プレイベント対談「日本的感受性と日本近現代美術」による。

[xxiii] 『「位相‐大地」の考古学』展図録、西宮市大谷記念美術館、一九九六年、二五頁。

[xxiv] 梅津元「ふたたび、《位相‐大地》をめぐって(前編)」『埼玉県立近代美術館ニュース ソカロ』二〇一四年六月‐七月号より引用。

[xxv] 同前。

[xxvi] 筆者が関根に提供を受けた、二〇一六年三月一〇日付の未発表の草稿「私見――もの派とミニマルアート」より引用。

[xxvii] 鎌田東二「モノ学の構築」、鎌田東二編『モノ学の冒険』創元社、二〇〇九年。

[xxviii] 若き日に関根が実見している、上賀茂神社の立砂、銀閣寺の向月台、龍安寺の石庭、東大寺の大仏等に共通する特徴は、まず巨大な即物的実在性を身体的に感じさせ、その上で様々な精神的意味内容を感受させる点である。その意味で、《位相‐大地》はこれらの日本の伝統的造形文化の現代的継承と捉えることもできる。

[xxiv] なお、周知の通り、「西洋」と「東洋」は概念定義が困難で非常に扱いにくい言葉であるが、一旦本稿では「ユダヤ教・キリスト教文化圏」を「西洋」、「西洋以外」の地理的東部を「東洋」として議論を進める。

【謝辞】本稿は、2009年5月24日に京都造形芸術大学で行われた、モノ学・感覚価値研究会+ワザ学研究会の合同研究会における関根伸夫氏の講演「もの派の活動とアート」、及び2010年1月16日に京都大学稲盛財団記念館で行われた、関根伸夫氏が登壇したモノ学・感覚価値研究会国際シンポジウム芸術部会「もの派とモノ学――ものからモノへ」に示唆されて構想された。また、2014年11月11日に東京画廊で行われた関根伸夫氏へのインタヴューや、2015年2月28日に京都大学文学部新館第3講義室で開催した、現代京都藝苑2015プレイベント対談「日本的感受性と日本近現代美術」における関根伸夫氏と筆者の対談、そして2017年6月11日に多摩美術大学レクチャーホールで開催された鼎談「多摩美ともの派 建畠晢+関根伸夫+秋丸知貴」等に基づいている。本稿執筆に当たり、約5年間対面や文通を通じて直接様々なご教示をいただいた関根伸夫氏に心より感謝を申し上げる。

【初出】秋丸知貴「自然体験と身心変容――『もの派』研究からのアプローチ」『身心変容技法研究』第6号、上智大学グリーフケア研究所、2017年、76‐84頁。ただし、本書再録に当たり文言を加筆修正している。

【追記】本稿の当初のサブタイトルは「日本概念派からもの派への展開を中心に」であったが、現在「日本概念派」は固有名詞となっており高松次郎を含めるかどうかは議論が分かれるため、シンプルに「観念性から実在性へ」に変更し、それ併せて本文を多少修正した(2024年10月17日)

2014年11月11日に東京画廊で行われたインタヴュー。左が関根伸夫氏、右が秋丸知貴。

2015年2月28日に京都大学文学部新館第3講義室で行われた、現代京都藝苑2015プレイベント対談「日本的感受性と日本近現代美術」。右が関根伸夫氏、左が秋丸知貴。

2017年6月11日に多摩美術大学レクチャーホールで行われた、交友会ホームカミングデー2017のスペシャルトークイベント「多摩美ともの派 建畠晢+関根伸夫+秋丸知貴」。右から建畠晢学長、司会の上田雄三校友会副会長、関根伸夫氏、秋丸知貴(肩書は当時)。

■ 秋丸知貴『〈もの派〉の根源――現代日本美術における伝統的感受性』

第1章 関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ

第2章 現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に

第3章 Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察

第4章 現代日本美術における土着性――小清水漸の《垂線》(1969年)から《表面から表面へ-モニュメンタリティー》(1974年)への展開を中心に

第5章 現代日本彫刻における土着性――小清水漸の《a tetrahedron-鋳鉄》(1974年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に