会場風景

ミロコマチコ 個展 “moya-kudu モヤクドゥ”

会期:2025年3月8日(土)-2025年5月6日(火)

会場:ギャラリー天地人

(鹿児島県霧島市霧島大窪418-3)

時々、生野菜を田舎の物産館で買って台所で洗っていると、土の付いた根元から大きな虫が現われてギョッとすることがある。「何で、ニンゲン様の食べ物に虫が潜んでいるんだ!」そう怒りかけて、ハッとする。本来、これが自然ではないか。むしろ、スーパーマーケットで売られている薬品洗浄された虫のいない野菜の方が不自然ではないのか。

どうやら、私達は自然から切り離されている。そう気づいたとき、急に自分の足元がおぼつかなく感じる人は多いだろう。ミロコマチコも、そうした一人である。彼女は、もしスーパーマーケットから全ての食品がなくなったらどうしようと考えて自分の無力さを感じたことがあるらしい。その背景には、実際に彼女が阪神淡路大震災や東日本大震災を経験したことがあった。

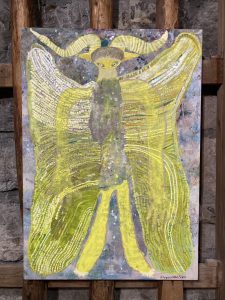

ミロコマチコ《ドラゴンフルーツの花の子》

ミロコマチコ《冬の光》

当初、ミロコは主に動物を画題にしていた。おそらく、彼女は、動物に触れることでその野性を取り込み、それを絵画に描くことで自らの野性を回復させようとしていたのだろう。

ここで思い出すのは、人類最古の絵画の一つであるラスコー洞窟の彩色壁画では、クロマニョン人達は捕獲しやすかったはずの身近な小動物を全く描かず、バイソンやオーロックス等の狩猟に命懸けの大型動物だけを描いていることである。そのことから、そうした壁画には、大型動物を描き出すことでその強靭な野性の力を獲得し、それにより自らの野性を大いに賦活する役割があったのではないかと指摘されている。正に、ミロコはそれを現代的に実践していたのだと考えられる。

ミロコマチコ《北風》

ミロコマチコ《花から生まれたこども》

その延長で、ミロコは2019年に奄美大島に移住している。そして、当地で素朴な共同体を営む住民達が日常的に天候の変化を予言でき、目に見えない精霊や龍神の存在を普通に信じていることに共感を覚えるようになる。

次第に、ミロコも、そうした精霊や龍神が周囲の環境や自分の身体の中にいて私達の生命を見守っていると感じるようになり、それを描き出すようになっていく。本展のタイトル「モヤクドゥ」とは、そうしたミロコなりの生命の根源と不可視の聖性に関わる神秘的な精霊観の一つの指標である。

ミロコマチコ《蘇鉄の子》

ミロコマチコ《霧の中の小さな木》

特筆すべきは、本展の会場であるギャラリー天地人が、ニニギノミコトの「天孫降臨伝説」で有名な高千穂峰の麓にあり、霧島神宮駅に隣接していることである。特に、精霊が舞い飛ぶ中に龍神が飛翔するように見える《霧の中の小さな木》は、そうした神話的な風土である霧島に触発されたミロコの新作である。

また、本展では、作家としてのミロコの新しい展開として立体作品が大きくフィーチャーされている。この「DOKULUJIN creatures(ドクルジン・クリーチャーズ)」と題された一群の彩色彫刻は、背景に展示された《骨の中の海》と《血液の中の海》によって象徴される骨や肉の中で、日々私達を守護してくれている精霊達を幻視したものだという。

本展を見て、私は先日見学した熊本県山鹿市のチブサン古墳の彩色壁画を連想した。その赤色と黒色と白色による妖異で大胆な装飾模様は、玄室の埋葬者を守護するように描かれていた。日本人の祖先達も、心の平安を得るために目に見えない世界と交流し、その際には大規模な土木工事による前方後円墳だけではなく、どうしてもその内部を荘厳する絵画が必要だったのだろうと感じられた。それこそが、私が現代日本のシャーマニック・アーティストの一人としてミロコマチコに注目する所以である。

ミロコマチコ《骨の中の海》

ミロコマチコ《血液の中の海》

ミロコマチコ《DOKULUJIN creatures (A1-Q1)》

ミロコマチコ公式ウェブサイト

https://www.mirocomachiko.com/