カール・カストロ「ドリーム・アフター・ドリーム—Dream after Dream」

会期:2023年 12月2日(土)〜3日(日)、8日(金)〜11日(月)、14日(木)〜17日(日)

会場:千鳥文化

2023年 12月2日(土)〜3日(日)、8日(金)〜11日(月)、14日(木)〜17日(日)に、フィリピン人アーティスト、カール・カストロによる「ドリーム・アフター・ドリーム—Dream after Dream」が開催された。これは、大阪を拠点とするアートハブ/コレクティブであるTRA-TRAVELと、The Japan Foundation, Manilaによるアーティスト・イン・レジデンスプログラムの「AIRΔ vol.7レジデンスプログラム成果展」でもある。キュレーションは詩人でもある池田昇太郎が行った。

TRA-TRAVELは、大阪を拠点にしたアーティスト・ランによる事務所や施設を持たないアーティスト・レジデンス・プロジェクトで、自分たちで助成金などを獲得しつつ、施設やスタジオを持つ組織と提携しながら、海外のアーティストを招聘し、滞在制作や展覧会をオーガナイズしている。リサーチ不足なのかもしれないが、今まであまり聞いたことがないアプローチであり、施設があってもレジデンスまで手が回らないといった組織と連携し、ユニークな成果を上げている。もともと海外アーティストと交流の多いメンバーが、来日したアーティストを案内したり情報交換したりする貴重な経験を、個人に留めておくのはもったいないので、パブリックなプログラムとして組織化しようとしたことがきっかけだという。

今回も、主催をThe Japan Foundation Manilaと共に行い、3か月にわたるレジデンスを、一般財団法人おおさか創造千島財団と連携し、大阪市住之江区北加賀屋にある共同スタジオ、SSK(Super Studio Kitakagaya)の一室を借りた他、大阪市や芳泉文化財団からも助成を得てプロジェクトを実現させた。

今回はフィリピン人のアーティスト1名を、オープンコール(公募)し、なんと約80名の応募があったという。その中から選ばれたのがカール・カストロだ。1986年フィリピン、リサール州アンゴノ生まれのカール・カストロは、絵画、織物、写真などさまざまなメディアを駆使する、いわゆるリサーチベースのインスタレーション・アーティストといってよい。それ以外にも、展覧会のキュレーションや映画制作に加え、アテネオ・デ・マニラ大学で教えながら、デザイナーとして文化や学術系のブックデザインやフィリピン映画のポスターを手掛けているという。

今回、カストロが出したプロジェクトのプロポーザルのテーマは、「1970年の大阪万博におけるフィリピンの参加の再評価」であり、プロジェクト名「The Art of (EX)Positioning」と銘打ち、大阪万博に参加したフィリピンの歴史的・文化的意義を再評価するためにリサーチを行い、それを元に制作を行った。カストロが来日する際、私が万博記念公園運営審議委員会の委員であったこともあり、おおさか創造千島財団の木坂葵氏より、大阪万博のアーカイブの調査方法について問い合わせがあり、大阪府の担当者につないだことがあった。その後、11月に開催されたSSKのオープンスタジオで、リサーチ途中の資料展示を見て少し立ち話を行い面白い成果展になる予感がしていた。その後、TRA-TRAVELより会期中に対談して欲しいという要請があり、12月10日、カストロとトークイベントを行った。

展示風景

結果的に大阪万博のリサーチをもと制作された展覧会は、「ドリーム・アフター・ドリーム—Dream after Dream」と銘打たれ、国家的祭典とその背後にある別の物語、過去の栄光を反復しようとする「野心」、日本とフィリピンの反復される歴史などをインスタレーションとしてまとめられた。リサーチの資料は、一つの壁面を埋め尽くすように関連付けて展示された。

1970年大阪万博を実現した頃、フィリピンはフェルディナンド・マルコス政権下にあった。夫人は日本でも膨大な靴のコレクションで有名になったイメルダである。マルコスは、フィピンの国家的な表象を、国家的建築家ともいえるレアンドロ・V・ロクシンに託し、二枚貝を重ねたようなパビリオンが建てられた。ロクシンはフィリピン文化センター建築物群など、フィリピンの国家的建築や都市計画を設計しているフィリピンを代表する建築家である。ロクシンのキャリアや良くも悪くも、マルコス政権と共に築かれている。

レアンドロ・V・ロクシン「民俗芸術劇場」(マニラ、1974) ミス・ユニバース開催のために77日間で建設された。

ネグロス島シライ生まれのロクシンは、幼少期から音楽に親しみ、ピアニストを目指してサント・トマス大学音楽学校に進学するが、以前から抱いていた建築への関心が増し建築科に編入したという経緯を持つ。当時のアジア人のエリートのように海外に留学せずに、フィリピンにいながらナショナル・アーキテクトになった珍しい建築家でもある。少し年上だが、スリランカを代表する建築家で、同じく大阪万博のパビリオンを担当したジェフリー・バワが、ケンブリッジ大学やAAスクールで学んでいることと比較すると対照的である。その点では、同じく留学経験のない丹下健三に近いといえるかもしれない。バワは、独自のセンスで文化を融合させたモダニズムを展開し、トロピカル・モダニズムと称され、特にアマンなどのリゾート・ホテルに大きな影響を与えている。

カストロによると、大阪万博への関心は、最初はレアンドロ・V・ロクシンによるところが大きく、カストロが通っていた学校も、ロクシンが設計したものだという。『SD』1977年11月号(鹿島出版会)では、「現代フィリピンの建築家:レアンドロ・V・ロクシン」として特集が組まれており、丹下健三の主宰したURTEC((株)都市・建築設計研究所)の初代代表取締役であり、文字通り右腕であった神谷宏治がインタビューをしている。カストロは、そこに掲載されていた、フィリピン国立芸術センターに通っていたという。ロクシンの建築は、フィピンの風土や伝統的形態を活かしつつ、コンクリートをふんだんに使ったマッシブな形態が特徴で、近年は「ブルータリズム」の建築家として再評価されている。カストロは、ロクシンを含めたブルータリズムの建築を紹介するInstagramを主宰しているという。

カストロの大阪へ来た動機は、大阪万博にロクシンが参加していたこと。そして、大阪が再び万博をやろうとしていることにあるが、フィリピンでは、現在フェルディナンド・マルコスの子供ボンボン・マルコス(フェルディナンド・マルコス・ジュニア)が、大統領になっていることもあり、歴史が変奏しながらも反復していることに関心をもった(ただし、大阪・関西万博の開催前で大阪はすごく盛り上がっていて、その雰囲気を味わえると思っていたという)。

大阪万博の開催された1970年は、1965年に大統領に就任したフェルディナンド・マルコス政権が、1972年に戒厳令を引いて独裁化する直前にあたる。大阪万博は、その後のマルコス長期独裁政権の国家的、対外的な戦略、そしてその後の日本との関係も見えてくるのではないかと考えたという。そのように、カストロは、ロクシンと大阪万博を手掛かりに、1970年と2022年、フィリピンと日本との関係をリサーチし作品にすることを試みた。

それらのカストロのコンセプトを聞いて、大阪万博をポストコロニアリズムのような視点で、アジアのアーティストがテーマにしたのは最初に近いのではないかと指摘した。というのも、大阪万博自体、芸術的な観点から再評価されるようになったのは、2010年代以降のことで、それ以前は、学生運動が盛んな時期で、日米安全保障条約の自動延長の隠れ蓑のように言われたこともあったため、反万博運動も激しく、多くのアーティストは参加したことをほとんど語らなかったからだ。美術に関して言えば、同じ年に行われた東京ビエンナーレ「人間と物質」展のみが「正史」として語られていた。

2022年、椹木野衣のキュレーションによる磯崎新とヤノベケンジの二人展「EXPOSE2002」のために磯崎新のアトリエにインタビューに行った際、前衛作家との交流も多かった磯崎は、万博のプロジェクトと自身の心情に引き裂かれてしまい、開幕直前に前にぎっくり腰で倒れて開幕式に出られなかったと語っていた。椹木やヤノベを含む、幼少期に大阪万博の影響を受けた1960年代生れのキュレーターやアーティストが台頭し、岡本太郎の《太陽の塔》を含む、大阪万博を再評価する機運が高まったのが、2000年代以降のことであるが、磯崎やメタボリズムなど建築が主だった。その後、磯崎も大阪万博を積極的に語るようになる。

今日においても、美術の分野では横尾忠則の「せんい館」以外は、肯定的な評価は少ないだろう。その際たるものは、具体(美術協会)でお祭り広場において大々的に行った「具体美術まつり」をはじめ、1990年代以降の具体の世界的な再評価後も、大阪万博の作品は、国家的事業に参加し、前衛精神を失ったものという評価が大半なのではないか(私はそれだけではないと考えるが…)。ただし、インターメディアと称された、今日のメディアアート的な表現や現代音楽に関しては大きな役割を果たしたとみられている。例えば、三井グループ館をプロデュースした山口勝弘やペプシ館に参加したE.A.T.やそのメンバーであった中谷芙二子などだ。具体のパフォーマンスも、メディアアートの系譜として見れば、さほど違和感がないし、むしろ原点回帰に近い部分もある。

いずれにせよ、日本においても2010年代になって現代美術やメディアートのアーティストが大阪万博に大勢参加していたことが注目されるようになったくらいであるし、アジア初の祭典で、戦後の日本の復興と、平和が強調されたこともあり、ポストコロニアリズム的、あるいは戦後の日本のアジア貿易(新たなコロニアリズム?)の観点からアーティストがテーマにするというのは、2020年代になってようやく目が向けられたということになるだろう。今年開催された、「万博と仏教-オリエンタリズムか、それとも祈りか-」展(高島屋史料館)はその意味で新しい視点を提供していた。特にアジアの仏教国との親交も強調されていたが、フィリピンの場合、仏教国ではないという点でも別の位相を示している。

レアンドロ・V・ロクシン「フィリピン館」(大阪、1970)など

アジア・アフリカといった戦後に独立したり、比較的GDPの小さな国も参加できるようになったのは、すり鉢状になった万博会場の中心部に国際共同館を設定し、建設費を負担したという政策も大きかった。フィリピンやタイ、セイロン(スリランカ)といった国は独自のパビリオンを立てているが、敷地は小さい。とはいえ、カストロによると、フィリピン館は大阪万博でも5本入るような人気館だったと報道されていたという。

マルコス政権下で激減する広葉樹など

フィリピン館では、ナラ、タンギールなど、フィリピン特産の木材がふんだんに使用され、「正面から見ると船首に、全体として見ると貝殻に、上からながめると木の葉」に見えるよう設計されていた。それは即ち、産業や貿易の表象でもあった。カストロはフィリピンと日本の戦後の貿易や交流のリサーチし、フィリピンの木材が日本に大量に輸出され、1960年代から1987年にかけて、フィリピン全土の森林の割合が40%から23.7%にまで減少していることを調べた。それらの一部は、特産品として、ウッドビーズのタペストリー(のれん)として、戦後の日本の家庭にも普及したので記憶している人も多いかもしれない。そして、カストロは、インスタレーションの一部として、ウッドビーズと貝、フェイクパールを使って、森林が減少するフィリピン国土を編み上げる過程を展示した。

《A peso Value to our forstland / 私たちの森林に対するペソの価値<制作中>》(2023)

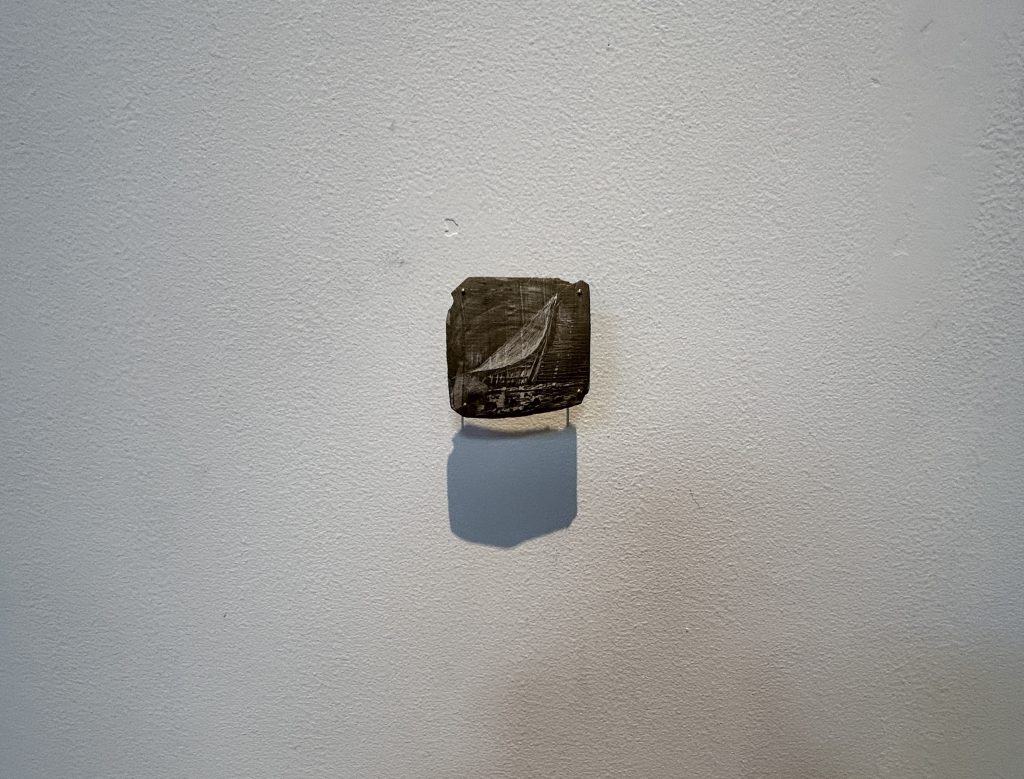

同じく、二枚貝のようになった開口部の天窓部分と正面入口上部は、フィリピンの特産物として知られるカピス貝を散りばめた格子が使われていた。磨りガラスがなかった時代、採光のためカピス貝を格子にはめ込んで使われていたため、日本にも大量に輸出されていただろう。その後も、照明やアクセサリーとして普及している。今回カストロは、カピス貝を引っ掻き、フィリピン館のドローイングを描いている。

《Study of Phillipine Pavilion / フィリピン・パビリオンの習作》(2023)

カストロは、1970年の大阪万博会場跡地、つまり吹田市の万博記念公園に行き、フィリピン館跡地も2023年11月7日に訪ねている。しかしご存知のとおり、大阪万博で建てられた建造物で残っているものはほとんどない。そもそも半年間の期間限定の仮設建築であり、恒久性は考えられていないし、BIE(博覧会国際事務局)の規定でもパビリオンは解体することになっている。《太陽の塔》は普通のパビリオンではないが同じく解体される予定であったところ保存運動が起り、耐震などの調査の末、永久保存になった経緯がある。閉幕後、「緑に包まれた公園」をコンセプトに、当時の会場計画の痕跡がなくなるほど植林をしたのは、都市計画家、高山英華によるもので、テクノシティを推進した丹下の反動といってもよい。カストロは、汚れたプレートだけが残るフィリピン館跡地に行き、ウエットテッシュで汚れを丁寧にふき取り、それを素材にして映像ドキュメンタリーとインスタレーション作品にした。

《To revist a memorial / 記念碑を再び訪れる》(2023)

さらに、カストロは大阪万博の過去現在とフィリピンの過去現在を往還する。《記憶を鋳造する》(2023)という作品では、万博記念公園の記念メダル制作マシーンに、フィリピンの異なる時代に行われた抗議運動の3つスローガンを印字して展示した。すなわち1970年代のマルコス独裁政権に対するスローガン「Marcos Hitler Diktador Tuta(Marcos Hitler Dictator Lapdog)」(マルコス、ヒトラー、独裁者、アメリカの犬)、2018年のイメルダ・マルコスの汚職事件に関するスローガン「Imelda iselda(Jail Imelda) 」(イメルダ、イセルダ)、2022年のマルコス・ジュニアが大統領になった際のスローガン「No climate justice under Marcos」(マルコス政権下で気候正義は達成できない)である。

《To mint a memory / 記憶を鋳造する》(2023)

興味深いのは、マルコス独裁政権を、1983年のベニグノ・アキノ暗殺事件を契機として、1986年に打倒したエドゥサ革命後も、マルコスの亡霊が何度も反復していることである。それが今回2つの奇妙に長い衣服で表現されている。一つは《Under the terno /ドレスの下で》(2023)(ternoはフィリピンの正装ドレス)と題され、奇妙にスカートが延びた白いドレスであり、妻が力を持っている家庭を意味する「Under the saya」(sayaはスカート)にちなんで、権力や資金を握り続けているイメルダを皮肉っている。同じく、男性用の正装シャツであるバロン・タガログの袖とテープを伸ばし、マルコス・ジュニアへの権力への継承を揶揄している。タイトルは、《So will it be with his son / 彼の息子もそうなるだろう》(2023)であり、フェルナンド・マルコスの就任演説から引用したという。まさに独裁政権の継承を予言したものだろう。

《Under the terno /ドレスの下で》(2023)

しかし希望はある。カストロにこのよう政権を批判したり揶揄したりするような表現は、検閲などに合わないのか?と聞いたら、現代アートを展示する空間は多くはないが、現代アートの表現として許容されているとのことだった。それだけではなく、今日においても多くのプロテストの運動が行われ、エドゥサ革命が、「ピープルパワー革命」と称されるように、民衆のプロテスト、デモによって独裁政権を打倒し、曲がりなりにも民主主義を勝ち取ったという歴史があることが大きいと思えた。

《So will it be with his son / 彼の息子もそうなるだろう》(2023)

その話の流れで、日本の都市には民主主義を体現する「広場」がなく、大阪万博の「お祭り広場」、神社の境内、日本の祭りと西洋の広場をつなげ、民主主義と世界の祭りのための広場を目指したものだと説明をした(正確には丹下と会場基本計画を担当した西山夘三は人民広場をモデルにしていた可能性はある)。その後も日本では理念としての広場はなく、祭典で集まる場所は、滞留できないスクランブル交差点である。

カストロによると、フィリピンは大航海時代以降、スペインの侵略によりカトリックが根付き、西洋の都市のように教会と広場あるとのことだった。ただし、広場にはバスケットボールコートがつくられているが、それをさまざまな用途に使っているという。日本は、同じく大航海時代には、戦国時代であったこともあり、軍事強国であったため侵略を免れ、ポルトガルとスペインのようなカトリック国の宣教師による布教を禁じて、オランダやイギリスなどのプロテスタント国のみに貿易を絞っていった経緯がある。それが結果的に、アジアで近代化を最初に進めながらも、固有の文化や言語が残った理由でもある。近年、信長や秀吉、家康の動向の詳細が、バチカンやオランダの資料から明らかになってきており、彼らの舵取り次第では歴史も大きく変わっていたことだろう。フィリピンは、スペインの日本対策の拠点でもあり、地理的にも近いながら、異なる道を歩んだ国として興味深い。スペインの後にフィリピンを侵略したのはアメリカであり、その後日本が戦時中に侵略をして大きな被害を与えた。アメリカはその後、南シナ海の拠点としてフィリピンに基地をつくり、日本もまた東シナ海と太平洋の拠点として基地がつくられた。その意味で運命を共にしているところもあるし、パラレル・ワールド(アーキぺラゴ)のような側面がある。

異なる部分としては、民衆の力によって革命を成し遂げ、民主主義を勝ち取った経験があること。英語を話せる人口が多く、世界との交流が活発であること。年齢層が若く、ソーシャルメディアを使いこなしていることなどいくつか肯定的な面が挙げられるが、もちろん依然として麻薬や貧困問題は大きいし、治安の悪化が権威主義的なリーダーを望む温床になってもいる。ただし、先進国に比べてもスマートフォンの保有率が高く、ソーシャルメディアでの活発にコミュニケーションをしており、カストロの使い方に目を見張ったが、それは特別な技術や能力ではないという。そして、日本での経験も家族や友人が共有できるように自然にやっていることなのだ。日本ほどの古くからの歴史はないが、アーキペラゴとして古くから開かれているとカストロが言うように、新しいインターネットの時代においても、他国の文化を積極的に取り入れる柔軟な姿勢は、高齢化した日本と比べて魅力的なところだろう。その代わり日本は、歴史をかなり古くまで辿れるし、キリスト教化しなかった社会を残し、表現の原理に贖罪や免罪がほとんど組み込まれていない。あるのは禊や縁起のようなもので、現代アートの根底にも流れる宗教的価値観を共有してないことが大きな表現の特徴になっている部分もある。

それらの意味で、フィリピンのアーティストと交流することは、双方の足りない部分を補い、協力し合う意味でも、非常に有効なのではないかとカストロとの対話で強く感じることができた。また、政治家の汚職が氾濫し、情報の隠蔽や流用、ソフトな検閲がはびこる日本においても、民主主義や表現を獲得していくことの重要さを示している展覧会だといえるだろう。

フィリピン初のミス・ユニバースとイメルダ

ちなみに、レアンドロ V. ロクシンが設計した、フィリピン文化センターは、イメルダ・マルコスが自国の文化を活性化するために推し進めたものであり、ミス・フィリピンであった彼女は、ミス・ユニバースを誘致するために民俗芸術劇場をつくり、1974年にフィリピン初の開催にこぎつけている。大阪万博の時点でも、公式ガイドにはフィリピン館の解説の最後に「この館の特徴はなんといってもフィリピン人のホステスたちです。英語と日本語を熟知した彼女たちが示す友情と歓待ぶり。それにやさしさをみなさんは忘れることはないでしょう」と締め括られている。

フィリピン館のホステス イスラム風の衣装を着ている。

日本ではいわゆる「フィリピンパブ」が浸透していくが、その経緯は60年代に、興行に来ていた日本のバンドのコーラスでついてきた女性たちだったという。その後、興行ビザで訪れる女性たちは接客業へと変質していった。大阪万博の頃、すでにそのようなフィリピン人女性は多くみられたのだろう。彼女たちは大阪万博と同じように「ホステス」と言われていた。カストロは、「ホステス」という名称は、大阪万博から来ているのではないかと考えているようだったが、1960年代には東京オリンピックでも接待係の女性がホステスと称され、東京の社交業界でも女給からホステスに改称するようになったことから、ホステスが水商売の接客業に定着していったのだろう。いっぽうで、1970年代のマルコス政権下でいわゆる「売春ツアー」としてフィリピンのマニラに出かけた日本人観光客が多かったことも指摘しておかなければならない。戦時中だけではなく、戦後においても資源や人権を搾取していたことは忘れてはならないだろう。

しかし2004年、興行ビザは、米国務省から人身売買の温床になっていると「世界の人身取引に関する年次報告書」で指摘されたため、2005年興行ビザの発給要件が厳しくなり、「フィリピンパブ」は下火になっていく。

欧米のアートシーンに入ることを目指していて戦後の日本から、世界の多極化に伴い、近年活況を呈するアジアのコレクティブを含めて、新たな交流が盛んになってきている。それは即ち日本の植民地支配や侵略、戦争加害と向き合うことでもある。そして今回、大阪万博をテーマにしたカストロの展覧会で光が当てられたのは戦後の日本の高度経済成長がフィリピンに与えた影響だろう。それだけはなく、大航海時代以前の交流にも遡ることはできるかもしれない。カストロのような、アジアのアーティストとの交流は、負の反復を乗り越える別の見方や方法を提示してくれるのではないか。TRA-TRAVELのように個人間のつながりを、公に開いていくことこそ、新たな可能性も拓いていくに違いない。