前章までは、一九七〇年前後の現代日本美術の重要動向である「もの派」について、その出発点である《位相‐大地》(一九六八年)を制作した関根伸夫(1942‐2019)の芸術活動を中心に分析した[1]。

本章では、その《位相‐大地》の制作を手伝い、もの派の最初期からの中心メンバーである小清水漸(1944‐)の芸術活動を中心に、もの派とは何かについて再考する。

本稿では、小清水が彫刻を制作し始めた一九六六年から、もの派への転機を経て、紙・石・鉄を用いる連作が一段落する一九七〇年までを主な考察対象とする。その中でも、特に一九六八年と六九年に注目するのは、小清水が「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」(一九九五年)で次のように述べているからである。

最後に美術研究者と美術ジャーナリストとキュレイター諸氏にお願いがある。たしかに真実というものはつねに藪の中にある。しかしだからといって自ら真実を探す努力を怠らないで欲しい。少なくとも、モノ派なるものを語るとき、一九六八年と一九六九年の二年間を、緻密に調べればよいだけなのだ。どこかで簡単に手に入る二次資料などに頼らないで欲しい。自ら藪の中に分け入って血を流して欲しい。そうしなければ、いつまでたっても日本の美術は確立しないだろう。真実が藪の中にある内はまだ可能性がある。ほどなくそれらは、闇の中に消えて行く[2]。

1 《堕落した王》から《框》・《梱包》へ

小清水漸は、一九四四(昭和一九)年に愛媛県宇和島市に生まれた。山や海に近い自然豊かな環境で育ち、野山を駆け回ったり、拾った木の枝をナイフで削って遊び道具を作ったりする少年時代を過ごしている[3]。

一九五九(昭和三四)年に、小清水は進学の都合で東京に移住する。翌年進学した新宿高校では、後に音楽家となる池辺晋一郎や、後に美術史家として東京大学教授、国立西洋美術館館長、文化庁長官を歴任する青柳正規と生涯にわたる親交を結んでいる。兄が建築家で建築雑誌が身近にあったため、立体や空間の問題には早くから関心を持っていたという。

たまたま僕の兄が建築をやっていたこともあって、建築雑誌はよく見ていたんですよね。だから空間的なことに関する興味はありました[4]。

一九六六(昭和四一)年に、小清水は多摩美術大学の彫刻科に進学する。古典作品の模刻から出発し、手、首、胸、胴体、全身へと段階を踏んで大型の人体像を制作する、西洋由来の伝統的でオーソドックスな具象彫刻の教育を受ける。しかし、人体像を作っても実感や充実感がなく、常に違和感を覚えていたが、まだそれに代わる自分の方向性はつかめずにいた。

だから大学に入ってすぐは、まず模刻。例えばベートーヴェンのマスクとかね。そういったものを見ながら模刻していくことから始まって、その次に自分の手を作る。その次に人間の首を作る。その次は人間の胸像を作る。その次はトルソを作る。全身像を作る。だんだん大きくなっていくという[5]。

その一方で、小清水は、当時としては新しい取り組みである、点・線・面・量・空間といった分析的要素から構成していく抽象彫刻の教育もわずかながら受けている。これは、多摩美大彫刻科教授の建畠覚造(1919‐2006)が、小清水の入学の前年の一九六五(昭和四〇)年に著者の一人として出版し、教科書として使用し始めた『彫刻をつくる』の第一章「基礎造型」の内容に基づくものであった[6]。

小清水は、多摩美大に入学した大学一年生の時に絵画科の成田克彦(1944‐1992)と知り合い、成田が属していたグループVOYANTに参加している。翌一九六七(昭和四二)年二月には、VOYANT三回展(東京・ギャラリー創苑:二月一三日~一八日)に、一〇センチ角の木製の角材と直径一〇センチの石膏の球を組み合わせた《堕落した王》(一九六七年)等を出品している。小清水によれば、これは素朴に四角と丸の組合せを立体的に立ち上げたもので、まだ抽象化以前の単純な空間構成の作品であった(図1)。

人体を作っていても、全然実感がないっていうか、充実感がない。僕が漠然と望んでいるものとは随分違うなっていう感じはあったんだけど、じゃあどういう方向でやればいいかっていう自覚はそのときには多分なかったと思いますね。なかったんだけど、街の画廊で見たり美術館に行って展覧会を見たりして、その当時の六〇年代の動きは何となくわかってきているから、そういった中で自分ができることとして作ったものですよね。それは本当に、非常に素朴に作った作品ですよね。抽象作品とも呼べないような、単なる空間構成でしかないですけどね[7]。

図1 小清水漸 「VOYANT 3回展」出品作 1967年

同一九六七年の大学二年生の時に、小清水は、カリキュラム上は直接指導を受けられなかった多摩美大絵画科教授の斎藤義重(1904‐2001)の授業を登録外で聴講している。また、斎藤を自宅に個人的に訪ね、斎藤から色々な話を聞いたり制作を手伝ったりもしている。

その斎藤は、同年一〇月に、多摩美大とは別に、神奈川県横浜市の現代美術の教育機関「富士見町アトリエ」の開設に協力し、「Bゼミ(現代美術ベーシック・ゼミナール)」の指導に参加している。やがて、近所にあった作業場を分室として斎藤を中心とする「Aゼミ(現代美術専門ゼミナール)」も発足し、多摩美大絵画科の斎藤教室の卒業生である関根伸夫や吉田克朗(1943‐1999)等もそこを共同アトリエとして使用するようになる[8]。

そして、偶然その作業場の道を隔てた向かい側に住んでいた小清水は、かねてから多摩美大で顔を見知っていた関根と道端で挨拶して知り合いになり、Aゼミに参加すると共にその作業場で制作するようになる。この作業場で、小清水は吉田とも知り合い、関根や吉田等と活発に議論したり相互に作品制作を手伝ったりしつつ、自らの作品として《框(わく)》(一九六八年)(図2)や《梱包》(別題《梱包された空間》)(一九六八年)(図3)等を制作している。

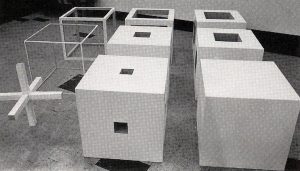

図2 小清水漸《框》1968年

図3 小清水漸《梱包》1968年

《框》は、一九六八(昭和四三)年三月の「彫刻三人展(小清水漸・白浜信明・横島憲夫)」(東京・秋山画廊:三月四日~九日)で初展示される。また、《梱包》は、続く五月に「四人展(小清水漸・成田克彦・矢辺啓司・河野ケンジ)」(東京・おぎくぼ画廊:五月六日~一二日)で初展示される。そして、小清水はこの《框》と《梱包》の両方を、その五月末から六月初めにかけて開かれた斎藤の多摩美大の門下生による「OOOX展」(東京・村松画廊:五月二八日~六月三日)に出品している。

小清水によれば、この《框》と《梱包》は、多摩美大彫刻科の教育の主流である具象的な人体彫刻への疑問から出発するものであった。

彫刻科の勉強っていうのは、とにかく具象的な塑像の勉強から始まるわけだけど、しかしそこで使われる言葉はマッスとか空間とか、力とかムーヴマンとかいう言葉なんです。そのころはまだ彫刻ということをそれ程強くは意識していなかったんですが、その「空間」というのに非常に引っかかって、自分なりに認識してみようというつもりがあったんです。だからその延長みたいなもので、じゃ、視覚的に美術の世界で空間とか量とかをどんなふうに把握していったらいいんだろうと、非常に真面目な学生として、自分なりにステップを踏んでやってた仕事なんです[9]。

また、この《框》と《梱包》は、多摩美大彫刻科でわずかながら受けた要素分析的な抽象彫刻の教育を踏まえたものであった。

その頃のわたしの作品は、観念的に空間を捉えようとすることに終始していた。《框》という作品では、五〇センチの立方体を九個、それぞれ框の太さを変えてつくり、空間を認識しようとしたし、《梱包》という作品では、立方体や直方体の荷物を縄で梱包し、その縄をポリエステルで自立させ、中身の荷物を抜いてあたかも虚空を梱包しているかに見せて、空間のなんたるかを捉えようとした。それらはすべて、点、線、面、マッス、空間、と分析的に彫刻を教育されたカリキュラムの影響の、延長線上にあったものである[10]。

そして、《框》の観念上の問題意識を発展させたものが《梱包》であった。

彫刻科で勉強をしているときに先生たちがよく「空間」って言葉を使うんだよね。「空間って何だろう」っていうふうに、理屈で追い求めていくとなかなか解決がつかない。それで五〇センチ立方という一つの具体的な空間を決めて、その五〇センチ立方を形作るものを作ったのが、その《框》というやつで。例えば一センチの枠で作っていく。その枠を今度二.五センチにする。五センチにする、一〇センチにするって増やして二五センチの枠にすると詰まってしまうのね。立方体になってしまう。それを図式的に作ったのがこれなんです。ところがそのときに解決がつかなかったのが、枠がゼロのときの表現はどうなるんだって。結局そのときは、二二.三センチの枠で作った残りの空間を、縦、横、高さみたいな感じで作ったんだけど、どうも自分でもそれが最終的な答えではないなという疑問が残ったままいたんですよ。それでいろいろ考えて、じゃあ五〇センチのその立方体を縄で梱包して、縄で縛って中身を抜いてしまえば枠がゼロっていう表現ができるんじゃないかというふうに、理屈で追い求めた結果の作品なんですね[11]。

このように、この《框》と《梱包》では、前述の《堕落した王》等の単純素朴な空間構成から一歩進んだ、理詰めで観念的な空間構成への移行が見られる。小清水によれば、この変化は、斎藤からの示唆や、関根・吉田・成田等との議論を通じて考えたり、「街や美術館で見る作品とか、美術雑誌なんかで見る情報とかが影響し[12]」たりしたものであった。その点で、この《框》と《梱包》は、戦後日本の様々な混乱の中で「表現の基本を究明しようという勢いが非常に強かった[13]」当時の美術状況を反映するものであった。より正確に言えば、一九六〇年代半ばの現代日本美術を牽引していた高松次郎(1936‐1998)の影響下にある作品だったといえる。

高松は、知的で錯視的(トリッキー)な作風を特徴とする現代美術家であった。高松は、一九六〇年代前半から観念的に「実体と虚像のズレ」を通じて基本的な造形要素を検討し、0次元、1次元、2次元と問題関心の次元数を順番に上げる「点」「線」「影」シリーズを発表して一躍注目作家となっていた。高松は、一九六七年からはさらに3次元の問題を扱う「遠近法」シリーズに取り組み、その一つである《遠近法の椅子とテーブル》(一九六七年)(図4)が一九六七年の第五回パリ青年ビエンナーレで受賞したことで、当時現代日本美術の中心的存在となっていた。

図4 高松次郎《遠近法の椅子とテーブル》1967年

この高松の《遠近法の椅子とテーブル》の制作では、同じ東京画廊所属の斎藤の紹介で門下生の関根が助手を務め、続いて周辺にいた小清水と成田も高松の「影」シリーズの助手を務めている。また小清水は、関根が高松の《遠近法の椅子とテーブル》の一点透視遠近法的な空間概念に触発されて新たに位相幾何学的な空間概念の表現を目指した、観念的・錯視的なレリーフ状の連作《位相 No. 4》(一九六八年)(図5)や《位相 No. 5》(一九六八年)の制作も手伝っている。

図5 関根伸夫《位相 No. 4》1968年

さらに、この関根の《位相 No. 4》と《位相 No. 5》は、高松の《遠近法の椅子とテーブル》を中心に、高松の「実体と虚像のズレ」の主題の影響圏にある作品群が展示された「トリックス・アンド・ヴィジョン――盗まれた眼展」(東京・東京画廊/村松画廊:一九六八年四月三〇日~五月一八日)に出品されている。そして、この一九六八年四月から五月にかけての「トリックス・アンド・ヴィジョン展」と、同年三月から五月にかけての小清水の《框》と《梱包》の発表時期はほぼ重なっている。

これらのことが示すように、小清水の《框》と《梱包》における観念的で錯視的な作風には、同時代の指導的作家であり身近な大先輩でもある高松が追求する「実体と虚像のズレ」という問題意識が影を落としていたといえる。少なくとも、この二つの作品に、高松が主導していた現代日本美術における観念重視の動向と呼応する部分があったことは確かである(同様のことは関根のレリーフ状の「位相」シリーズにも指摘できる)。ここにおいて、当時まだ大学三年生であった小清水は、単なる学生にとどまらず、既に一人の現代美術家の道を歩み始めていたといえる。

2 《位相‐大地》体験

ところが、ここで小清水の歩みは大きく方向転換することになる。そのきっかけは、関根の《位相‐大地》の制作を手伝ったことである。

図6 関根伸夫《位相 No. 6》1968年

前述の「OOOX展」や「トリックス・アンド・ヴィジョン展」と同じ一九六八年五月に、関根は「第八回現代日本美術展」(東京都美術館:五月一〇日~三〇日)に、レリーフ状の「位相」シリーズの《位相 No. 6》(図6)を出品してコンクール賞を受賞する。この作品では、小清水と吉田が制作に協力していた。そしてこの受賞が機縁となり、関根は同年一〇月の「第一回現代彫刻展」(神戸・須磨離宮公園:一〇月一日~一一月一〇日)に出品招待されることになり、改めて小清水と吉田もその制作に参加することになる[14]。

関根の構想した出品作《位相‐大地》は、引き続き位相幾何学的な空間概念の表現を目指し、地面に直径二メートル二〇センチ、深さ二メートル七〇センチの円筒状の大穴を掘り、その傍に掘り出した土を同じ大きさの円筒状に盛り固めるという大型立体作品であった。しかし、関根は絵画科出身であり、それまでに本格的な大型彫刻作品を制作したことがなかったので、構造上の技術的問題については彫刻科の小清水が色々とサポートすることになった。特に、この作品で一番困難な巨大な円筒状の土柱の盛り固め方については、小清水が外枠を荒縄で縛って形体を保ち、ニガリを混ぜて中の土を踏み固めることを提案し、関根が東京大学農学部に問い合わせてそのニガリに代えてセメントを用いることを決めている。

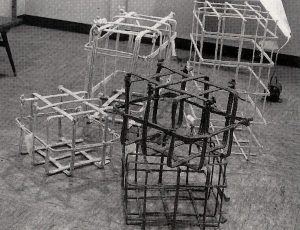

同年九月下旬、関根達一行は須磨離宮公園に会場入りし、野外制作を開始する。小清水は、巨大な土柱の型枠となる円周状に並べた二〇本の垂木を縄で締めたり、垂線を水準器で確認したり、垂線を維持するために角材を水平に交差させる工夫等で活躍している(図7-図9)。

図7 左より小清水漸・吉田克朗・関根伸夫

図8 垂線を水準器で確認する小清水漸

図9 垂線を維持するために水平に交差された角材

その約一週間の制作期間中、関根と小清水と吉田達はそれぞれ力を合わせて《位相‐大地》の制作に励む。しかし、関根の回想によれば「大地は想像したより硬[15]」かった。また、土の重量は事前の予想を遥かに超え、高さ一メートルを超すと土を掘り上げるのも積み上げるのも大変な重労働となり、即席で作った跳ね釣瓶もすぐに壊れるほどであった。制作の進捗は大幅に遅れ、危うく会期初日に間に合わないところであったが、最後の二日間位に会場労務者がクレーン車で補助に入り、作業は急ピッチで進んで何とか会期直前に完成することができた。

元々、関根が考案した《位相‐大地》は、位相幾何学的な空間概念に基づき、地面を掘り出し続けると地球が裏返ってしまう過程の一局面を示す一種の思考実験であり、ある種の概念芸術(コンセプチュアル・アート)であった。ところが、完成した《位相‐大地》は、そうしたコンセプトを超えて、その土の圧倒的な即物的存在感が強烈な感動をもたらすことになる(図10-図12)。その時の感動を、小清水は「ビッグ・バン」に喩えている。

《位相‐大地》の誕生の瞬間である。ビッグ・バンである。わたしの胎内でも、いいしれぬなにものかが動きはじめていた。捉えきれぬもどかしさはあったが、確実に胎動を感じ取っていた[16]。

図10 左より小清水漸・大石桃子・櫛下町順子・関根伸夫・上原貴子・吉田克朗

図11 外枠を外される《位相-大地》

図12 関根伸夫《位相‐大地》1968年

写真: ©村井修

また、小清水はその時の感動を次のように説明している。

……全ての型枠をはずして、円筒の全貌をあらわにする瞬間には立ち会う事が出来た。その瞬間は、私は少し醒めながらもやはり酔った。やはり歓喜であった。やはり成功だったのだと感じた。そしてやはり、私達の美術の世界に何か重大な事が起ったのだと感じ取った。共に汗を流した皆が、同じ様に事の重大さを感じていたに違いない。何かが、はじけた瞬間だった[17]。

さらに、小清水はその時の感動を次のようにも解説している。

僕は《位相‐大地》の(土を囲う)枠を取り払った瞬間にばっと立ち現れた作品の成立の瞬間。その瞬間に、なんていうかな……それまでもやもやしていた僕の霧が、本当にいっぺんにパッと晴れた、そういう経験をしたのでね。僕はその瞬間に、もの派が成立したと思っているんです。多分、吉田克朗もその瞬間に捉えたものがあったはずでね。関根伸夫本人もそうだと思うんですよ。自分で考えたものではあるけれども、実際にできあがった瞬間に本当に別次元のものをつかまえたはずだと思っていて。そのあと、僕も吉田克朗も皆作品が変わっていくんですね。変わっていくきっかけになったのがあの《位相‐大地》で[18]。

それでは、この時小清水達の内面で何が生じたのであろうか。ここでは、少なくとも三つのことが考えられる。

一つ目は、作品が当初の計画通りに実現したという達成感である。それも、個人制作ではなく、複数の若者達が約一週間力を合わせて一つの大型作品を完成させた喜びは非常に大きかったと思われる。また、会期初日に間に合わない窮地を辛くも脱し、会期直前に見事に完成できたことは、その達成感をより増したと思われる。ただ、作品自体は当初の計画通りに実現したとはいえ、その過程の土の固さ・重さや作業の困難さは事前予想を遥かに超えていたことには留意する必要がある。

二つ目は、大自然に全身で触れ合ったという充実感である。その充実感は、土の質感と重量感、つまり土という自然素材や重力という自然作用と直接接触した身体的実感に基づいていたと考えられる。またそこには、土に触わると何となく掘ってみたり固めてみたくなったりする自然な触覚的欲求の充足も働いていたと思われる。さらに、屋外の外的自然のみならず、疲労や空腹という生理的な内的自然も自覚されたはずである。いずれにしても、二〇代半ばの若者達にとって、約一週間全力を尽くした肉体労働の成果を確認することは極めて心地良いものだったであろうと想像される。

三つ目は、人為的観念性ではなく即物的実在性の感得である。つまり、当初の位相幾何学的な空間概念というコンセプトを超えて、自然素材が現実に存在すること自体が既に一つの魅力的な表現であることの予期せぬ発見である。その啓示は、その自然素材としての土が既成概念上はありえない巨大な円筒状で、さらに重力に拮抗して屹立していることで増幅されたはずである。また、ここで即物的実在性に乗り越えられる人為的観念性には、伝統的な西洋彫刻の基本理念である理想的人体像も含まれる。さらに、そこには探していた腑に落ちる答えが不意に開示されたことへの驚きと喜びも生じていたと推測される。もちろん、土柱と大穴が共に円筒状という人工的な幾何学形体であり、それが人間の計画と行為の産物である以上、そこには人為的観念性が全く働いていないとはいえない。しかし、それでも人為的観念性が円筒状という純粋な抽象形体へと最小限に切り詰められ、ただ土を掘って盛り固めるという単純作業に純化された結果、個人主観上の作為性や素材にまつわる実用的概念性も大方払拭され、素材自体の即物的存在感と直接向き合う契機が生まれたことは確かである。

これらのことから、《位相‐大地》の成立時に小清水達が受けた感動は、一つの要因だけではなく複数の要因が複合していたと推察できる。その上で、それらを要約するならば、ここで彼等が体験し感得したものとは、芸術表現における視覚的観念性から触覚的実在性への重心移行と洞察できる。この芸術表現における触覚的実在性の強調こそが、正に《位相‐大地》を出発点とする「もの派」の様式原理であり、「存在を問う美術の系譜[19]」(峯村敏明)において、同時代を先導する高松次郎等の視覚的観念性を重視する「日本概念派」に対する別の新しい方向性への転換だったといえる[20]。

〔多摩美術大学に在学中は〕関根伸夫とか吉田克朗とは、毎日のように会って話しをする仲だったんです。その時にみんな自分たちの先輩である高松次郎とか、そういった人達の作品を評価しながらも、同じ作品をやるわけにはいかないというのがありました。しかし、それはどうしたらいいのかということを、いつも考えていました。とは言っても大学で習ったことや街の画廊で見たものを発展させたり、アメリカからの情報によって自分の中から湧き上がって来たものを発展させたりという創り方しかできないわけですよ。それに対して不満があるし、わだかまりがあってもどう突破していったらいいのかわからない。そこに突如、絵描きだった関根伸夫が彫刻展に呼ばれました。そこで野外で作れる作品をと考えて出てきたのが《位相‐大地》のプランです。それを実現させるために、僕と吉田克朗が手伝いました。僕は彫刻科でしたから構造的な仕組みを考えました。毎日穴を掘って、土を積み上げて固めるという作業をやって、それができあがった時、実際に枠がバーンと外れて作品が見えた時に、突然世界が開けたという瞬間があったんですよ。地面が垂直に円筒状に現れるんですからね。それは吉田克朗も言っていましたし、僕もそうですけど、あれによって何がどう変わったかということは、その時には分かりませんでしたけど、ある直感的な閃きみたいなものですね。これで自分たちの道が拓けるという瞬間を経験しました。あの作品はそれまでの西洋美術的概念では語り切れないものを持っていて、それに着目したのが李禹煥で、彼が言葉で理論化していったと思うんですけどね[21]。

なお、ここで小清水のいう「アメリカからの情報」には、日本の雑誌や洋書の写真図版で見た一九六〇年代のソル・ルウィット、ドナルド・ジャッド、ロバート・モリス等のミニマル・アートも含まれる[22]。つまり、小清水の抽象的即物性への関心には、同時代の現代西洋美術の影響もあったといえる。しかし、ミニマル・アートがあくまでも人為的造形の最小化自体を目標にしていたとすれば、もの派の場合は人為的造形の縮減の結果として素材の触覚的実在性に開眼したという点こそが重要である。

関根の大爆発によってわたしが得たものはなんだったのか。一言でいえば、西洋近代美術の呪縛からの解放であった。当時わたしが魅惑されていたミニマリズムが、西洋近代美術の美しき終焉であり、その同じミニマリズムが、すでにしてわたしたちの出発点であったのだと、気づかせてくれたのである[23]。

3 《垂線》

ところが、小清水はこの《位相‐大地》体験の直後、一種のスランプに陥る。なぜならば、自らが直感した方向性がそれまでの方向性とはあまりにも異なっていたために、それをどのように表現すれば良いかすぐには分からなかったからである。

この喜びの夏の日以後、わたしは苦しんだ。たしかにわたしの胎内になにかが動きはじめたにもかかわらず、それをいかにして取り出せばよいのか、どのように表出すればよいのか迷ってしまったのだ。数か月の間悩み抜いたと思う。若い時代に、数か月も作品が手につかないというのは異状だった[24]。

また、小清水はこの模索中の心境を次のように回想している。

人のことはともかく、僕自身はそのときに、どんなふうに今後の自分の作品を展開させていくかやっぱり数カ月考え込んだんですね。要するに僕があのときつかまえたものを、実際に自分の作品として生かしていくにはどんなことが可能かって、一生懸命考えて。あれが九月だから、一〇、一一、一二……三カ月ぐらい、やっぱり自分の作品を何も作れなくて考えました。そのときに僕は、観念やイメージではなくて実体を見せることを改めて自分の大事なものとして捉えた[25]。

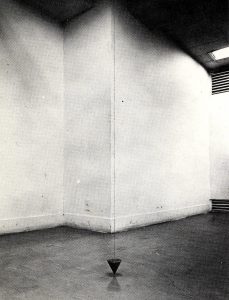

図13 小清水漸《垂線》1969年

小清水がスランプを脱したのは、翌一九六九(昭和四四)年に入ってからである。そのきっかけは、二月に東京画廊主催で行われた「三人展(小清水漸・成田克彦・矢辺啓司)」(東京・村松画廊:二月一七日~二二日)に出品した、《垂線》(図13)と題する作品であった。

冬が来て一九六九年を迎える頃、ようやくひとつの作品をつくる決心がついた。それが《垂線》という作品である。画廊の天井から一本のピアノ線が降りている。その線の下端に黄銅を円錐形に引き出した重りが付いている。黄銅の円錐は、床に接する手前でわずかに宙にある。この作品でわたしは、観念を実体化しようと目論んだ。それまでのように観念的に空間を捉えようとするのではなく、ただひたすら鉛直であろうとする実体を存在させようとしたのだった。そしてこの作品をわたしの原器とすることによって、あの夏胎内に宿った世界を表出できるようになっていった。それからは、面白いように作品が湧いてきた。紙、鉄、石、と素材を変えながらつぎつぎにつくることができた[26]。

図14 小清水漸《垂線》1969年

この時、ピアノ線で吊り下げるものが石(図14)ではなく真鍮製の円錐形であったのは、その方が「垂直である」という観念をよりシャープに実在化させられるからであった。

さっきお話ししたように、《位相‐大地》の体験から自分の作品を三カ月間考え込んだ。その結果出てきたのが《垂線》なんです。それはそれまで非常に観念的に「空間とは何だ」とかで作品を作っていたのを、観念を実在させる、「垂直である」ということを実在させる意味合いであの作品を思いついたんですよ。そのときに真鍮で円錐形を作ってぶら下げる作品と、同時に石を一つ紐で結んでぶら下げる作品と、どっちを出そうかと思って迷ったんですけど。ずっと展覧会の当日まで迷って、結果的には真鍮のやつを展覧会のときには出したんです。石のやつも同時に写真撮影だけしたので、写真として残っていますけど。多分、今なら石を結んだのだけを見せたと思うんですけどね。その当時は、真っすぐ鉛直な状態を見せるので先のとがったもののほうが伝わりやすいかなと思って、円錐形にしたんです[27]。

こうした小清水の《垂線》における「垂直である」という観念の実在化には、《位相‐大地》の制作時に、重力による巨大な土の質量とそれを垂直に保って固める体験をしたことが大きく反映していたと推定される。この重力に関する表現上の感受性の鋭敏さは、同じもの派の中でも関根や吉田と比較した場合に特に小清水に顕著な作家的特徴といえる。

ええ、一応ぼくの意識の中では、この作品が区切りになっている。というのは、それ以前に立方体でやっていた、空間だ、量だ、っていうのは、具体的に、現実の視覚的な物質のありようで決定されるんだ、要するに観念的な操作だけででき上がっていくものじゃなくて、具体的なもので示されるんだと、それで彫刻の原点をぼくは一本の垂直線においた。しかも、その垂直線は物質と重力の関係によってでき上がる線ですね。そこに垂直線があるという……[28]。

そして、小清水はこうした《位相‐大地》体験の《垂線》への影響を次のようにまとめている。

それまで、かなり僕は彫刻の勉強をして、作品を観念的に処理しようという創り方が多かったんです。しかし、そうじゃない表現があると思うようになりました。では具体的にどうしたらいいか悩みましたが、それで創ったのが《垂線》という作品でした。要するになぜあれを創ったのか後から考えると、概念を実体として示すということでした。世の中には垂直らしいもの、垂直に近いものはあるんですけど、垂直なものはないですね。紙の上に一本線を引いて直線であるとか、水平線であるとか概念の操作で認識するわけですけど、そういうふうに概念的に理解するんじゃなくて、実際に垂線が存在していると、それを見せようとしたんだと思います。それを、区切りにして、それ以前の自分の作品とそれ以後を区切る作品となりましたね[29]。

既に見たように、小清水が《位相‐大地》の直前に制作した《梱包》は、実際には目に見えない「無」という空間を錯視的・観念的に表現するものであった。これに対し、《位相‐大地》体験を経て制作した《垂線》は、現実には不可視(すなわち「無」)である「垂直である」という観念を則物的・実在的に具体化するものだったといえる。ここに、芸術表現における触覚的実在性の強調を様式原理とする、もの派としての小清水の確立を見ることができる。

一九六八年の秋以降、しばらく自分の作品が作れなかった。確か、百日位は悩んだと思う。それ迄の私は、彫刻を学ぶ者として、空間について考えて居た。しかも空間を観念的に考える余り行き詰まって居た。無と言う空間を、観念的に追い求めきれないで居た。無の空間を如何に視覚的に表現し得るか、と考えて居たが、納得の行く解決を出来ないままで居た。その時期に、関根の《位相‐大地》を、全く経験してしまった。この事は多分、幸運だったのだ。一ト言で乱暴に結論付けてしまえば、《位相‐大地》の経験は、私に、無というものを、実在としてとらえる事を思い出させてくれたのだったと思う。そう。思い出させてくれたのだ。私達の、必然としての美術の在り様を[30]。

ここで小清水がいう「必然」とは、彼自身の別の言葉で補足すれば、「日本人である自分にとっての背負わなくてはいけない文化的、社会的必然[31]」である。これは、さらに「日本の文化伝統的必然」と換言できるだろう。

つまり、《位相‐大地》は、作家の人為的観念性を素材の即物的実在性が超克する作品であった。これは、意図を超える偶然が肯定され、自然素材がそのまま一つの魅力的な表現になることを意味していた。そうした「美術の在り様」は、日本の文化伝統に通じている。なぜならば、西洋の伝統的な制作観が、理性的・人為的なコンセプトを上位に位置付け、自然の素材や作用をそれに従属すべき無価値なものとして下位に位置付けるのに対し、日本の伝統的な制作観は、素材の特性や偶然の作用といった自然的要素を優れたものと見なし、それを自らも自然の一部である人間が共感を通じて協働的に作品に取り込むことを高く評価するからである。

高階秀爾の言葉を用いれば、前者の西洋の伝統的制作観が「人為が自然を完成する」ものだとすれば、後者の日本の伝統的制作観は「自然が人為を完成する」ものだといえる[32]。その実例としては、日本の伝統的な陶芸における窯変の愛好や、日本庭園における経年変化の重視等を挙げられる。

こうした制作観の相違は、伝統的に、西洋では人間は自然よりも断絶的に格上であるのに対し、日本では人間は大自然の一部分であるという、自然観の相違が反映したものと考えられる[33]。その意味で、できるだけ自然の素材や作用の触覚的実在性を強調するというもの派の様式原理の根底には、自然を価値の至上源泉と見なす日本の伝統的自然観の反映を観取できる。すなわち、もの派の本質は、そうした表現様式を支える親自然的な感受性といえる[34]。

実際に、小清水は《位相‐大地》体験から得た意識として、先に引用した「観念やイメージではなくて実体を見せること」に続けて次のように証言している。

それからもう一つは、不真面目な学生ではあっても一応美術の教育を受けているじゃないですか。その美術教育というのは明治以降、全部西洋からきた西洋の美術の教育なわけですよ。デッサンするとか、あるいは彫刻を作ることも全部、西洋でできあがった技法を日本に移し替えてきて、そこで教わってきた。だから僕がその当時、一生懸命教わったとおりに作品作っていても、何となく自分の肉声ではないという思いがあって。《位相‐大地》の体験の後に、自分の言語でしゃべっていいんだっていうことに初めて自信を持てた。西洋の美術に対するアプローチを勉強しなくても、自分が育ってきた世界で自然と身につけていたもの、それを素直に出すということは何の問題もないんだという意識。その二つの意識が僕にとっては大事なことで、それがもの派というものに繋がっていったという意識が僕にはあるんですよね[35]。

4 「紙」「石」「鉄」シリーズ

ここから、小清水は毎月のように精力的に新作を発表し始める。

図15 小清水漸《かみ》1969年

小清水は、一九六九年四月二二日から翌日にかけて都立産業会館でコンクール審査が行われた第四回ジャパン・アート・フェスティバルに、《かみ》(一九六九年)(図15)を出品して入選している(東京国立近代美術館:一九六九年一二月五日~一四日。翌年以後、パリ、マルセイユ、ミュンヘンに巡回)。この《かみ》は、九〇センチ角の升状の紙の中に、それより小さい同形の石を置くもので、できるだけ自然素材そのものを提示する立体作品であった。また、伝統的な西洋彫刻の基本理念である理想的人体像でないことはもちろん、単なる空間という視覚的観念性よりも、紙と石という素材の質感(柔固)や重量感(軽重)の対比という触覚的実在性の強調を主題とするものであった。

なお、当時彫刻の素材に紙を用いることは極めて珍しいことであり、これは西洋由来の伝統的彫刻が永続的な重厚素材を用いるのに対し、敢えて耐久力の弱い軽薄素材を選ぶものであった。そして、その紙が「雲肌麻紙っていう日本画のキャンバスになる紙[36]」である点では、ある意味で日本の伝統的な和紙による造形文化を背景とするものだったといえる。

紙のやつはね、その当時はまだ彫刻科の学生だったから、木とか石とか鉄とか、そういう硬くて重くて頑丈なものを作る教育を受けてきたんだけど、そんなに強くも硬くもない、むしろ儚いもので作品作っちゃいけないのかというふうに思って、じゃあ紙を使って彫刻作品を作ってやれと思って。それで九〇センチメートルの紙の升の中に石をぽんと置くという、その作品(《かみ》)を作ったんですけどね[37]。

続く一九六九年五月に、小清水は「第九回現代日本美術展」(東京都美術館:五月一〇日~三〇日)に、《かみ》(一九六九年)を出品して入選している。この《かみ》は、二メートル五〇センチ角で高さ二メートルの大型の紙製の升の中に、それより小さい同形の紙製の升を置く立体作品であった。これもまた、できるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調する作品であったが、今度は前作のような紙と石という異なる素材の対比ではなく、紙という同じ素材同士の肌合いや軽量感の呼応を主題とするものであった。

要するに非常にペラペラな紙の質感で、重々しいと思われている彫刻という概念の作品をつくろうという発想で、紙のマスをつくったわけですね。先ほども言いましたが、縄で空間を梱包したときには、非常に観念的に作品ができ上がっていってるんです。縄とポリエステルを組合わせたりということは考えましたけれども、まだ自分の情感からくる素材の選び方じゃなくて、意識から持ってくるような素材の選び方だった。紙の作品になって初めて、素材に対して自分の情感を解放したというか、引受けたところで材料を選び出して、形作る姿勢になっていきましたね[38]。

また、小清水は、同年七月に行われた箱根の森彫刻美術館主催の「第一回現代国際彫刻展」のコンクール審査に、《石》を出品している。この《石》は、地面に二メートル五〇センチ角で深さ五〇センチの直方体の穴を掘り、その中にそれより小さい一メートル五〇センチ角で高さ五〇センチの同形の大型の石を置く作品案であった。これもやはり、できるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調する立体作品で、今度は土と石という素材の質感や重量感の対比を主題としていたが、当時の評価基準の埒外にある作品だったので審査には落選している。

図16 小清水漸《かみ1》1969年

図17 小清水漸《かみ2》1969年

さらに、小清水は、同年八月の「現代美術の動向展」(京都国立近代美術館:八月一九日~九月二三日)に、《かみ1》(一九六九年)(図16)と、《かみ2》(改題《かみ》)(一九六九年)(図17)を出品している。

《かみ1》は、巨大な和紙を巨大な鉄板に磁石で留めるもので、これもやはりできるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調し、紙と鉄という素材の質感と重量感の対比を主題とする立体作品であった。さらに、この《かみ1》は、紙が磁石で空中停止していることで、磁力や(逆説的に)重力という自然作用の存在を提示する作品でもあった。

また、《かみ2》は、前月の「第一回現代国際彫刻展」で落選した作品案の大型の石を大型の袋状の紙で包み込むもので、これもやはりできるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調し、紙と石という素材の質感と重量感の対比を主題とする立体作品であった。この《かみ2》における、袋状の紙とそれに包み込まれた石の非日常的な巨大さや組み合わせの意外さは、既成概念を脱して自然素材そのものの触覚的実在性を直接知覚させることに貢献する一方で、日本の典型的な和紙(雲肌麻紙)で物を包み込むという点では、ある意味で日本の伝統的な紙による包装文化を想起させるものだったといえる。

成田君のいう日常的でないものを求めるということね。それが、たとえば既成概念的でないものということばに置き換えられるとすれば、ぼくはそのとおりじゃないかと思う。ぼくの場合にも、大きな紙の袋にでかい石を入れるということを、紙というものに対して自分のいままで持っていた概念を疑うところからはじめたわけです。石に対してもやはり同じです[39]。

図18 小清水漸《鉄Ⅰ》1970年

図19 小清水漸《鉄Ⅱ》1970年

その上で、小清水は、翌一九七〇(昭和四五)年五月に中原佑介が企画した「第一〇回日本国際美術展――人間と物質」(東京都美術館:五月一〇日~三〇日)に、《鉄I》(改題《鉄板I》)(一九七〇年)(図18)と、《鉄Ⅱ》(改題《鉄板Ⅱ》)(一九七〇年)(図19)を出品している。この二つの作品も、やはりできるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調し、鉄という素材の質感と重量感の生々しい提示を主題とする立体作品であった。その鉄板の先端の半円部分が磨かれて刃先を想起させることや、その刃先が見慣れないほど異様に巨大であることや、刃先を下に壁に立てかけて不安定に見えることや、後部を浮かして刃先を地面に付けることで抉るという行為を連想させること等は、鉄という素材の触覚的実在性を強く知覚させることに貢献する一方で、その鉄を研いで刃先を想起させること自体が、ある意味で日本の伝統的な鉄による刃物文化を喚起するものだったといえる。

鉄のときはいかにも鉄であるということを主張する状態を探し出そうっていうふうな(考えだった)。日本の文化の中では、鉄というのは刃物の部分というのがあるんでね。刃物だけではない鉄の表情もありますけど、一番ストレートに伝わるには刃物にするというのが端的かなという捉え方でしたね[40]。

図20 小清水漸《かみ》1970年

さらに、小清水は、同じ五月に開かれた「ヒューマン・ドキュメンツ’70」(東京画廊:五月一一日~二三日)に、《かみ》(改題《紙の袋》)(一九七〇年)(図20)を出品している。これもやはり、袋状の和紙(雲肌麻紙)の連作の一つで、できるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調し、紙という素材の風合いと軽量感の提示を主題とする作品であった。さらに、この《かみ》は、壁に掛けられて一見平面的な絵画であるように見えながら、実際には平板な升形の立体であるという点では、従来の西洋由来の絵画と彫刻というジャンルの境界を曖昧にするものであり、その意味で絵画と彫刻が未分化な日本の伝統的造形文化と一脈通じる作品だったといえる。

図21 小清水漸《70年8月 石を割る》1970年

そして、小清水は、同年八月に東野芳明が企画した「現代美術の一断面展」(東京国立近代美術館:八月四日~三〇日)に、この壁に掛けられた平板な升形の和紙(雲肌麻紙)をさらに大きくした《かみ》(一九七〇年)を出品している。またこの時、美術館の前庭に、一メートル×二メートル五〇センチ×一メートル二〇センチの巨石を真っ二つにした《七〇年八月 石を割る》(一九七〇年)(図21)を出品している。この二つの作品もまた、やはりできるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調し、それぞれ紙と石という素材の質感と重量感を如実に提示すると共に、美術館の内外で両者の素材の質感と重量感を対比することを主題とする立体作品であったといえる。

なお、この《七〇年八月 石を割る》では、「日本人の記憶の中にあるいろんな石の中で割と頻繁によく使われている石[41]」である茨城県稲田産の白御影が用いられている。さらに、ここでは、割るという行為自体が石という素材に対する自然な関わり方と捉えられ、それがあくまでも素材の支配的操作ではなく素材との共感的協働と感受されていることに注意を促しておきたい。

確かに石とか紙とか、あるいは鉄とかはそれ自体、非常に強固な存在としてあるわけだけれども、自然との関わりという相関関係では、人間として、たとえば木を見たら木を削る、石を見たら石をうがつという意志を持つのが、ごく自然のあり方だというふうに自分では思うわけですね。だから素材を組み伏せるということではなくて、情感的には素材を受け入れていきながら、なおかつ自分の人としての自然な行為を加えていくと[42]。

ここで見たように、これらの小清水の「紙」「石」「鉄」シリーズは、できるだけ自然素材そのものの触覚的実在性を強調する点で共通している。つまり、これらの紙や石や鉄を素材とする立体作品は、いずれも視覚的観念性よりも触覚的実在性を強調する点で、典型的な「もの派」作品だったといえる。さらに、これらの作品はいずれも、日本の伝統的な制作観や自然観に親和的である。その意味で、これらの作品は、単なる表現様式のみならずそれを支える感受性の水準でも代表的な「もの派」作品だったということができる。

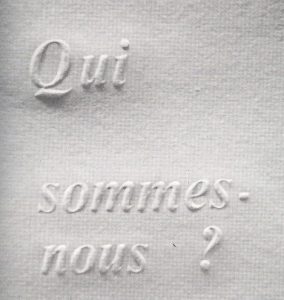

図22 小清水漸 「日本人による版画展」出品作 1970年

なお、この一九七〇年の四月から五月にかけて、小清水はフランスのパリで開かれた「日本人による版画展」(C. M. カッセ画廊:四月一四日~五月一四日)に、紙にエンボス加工で文字を浮き出させた五枚組の作品を出品している。これもまた、いわば紙という素材の触覚的実在性を強調する「もの派」作品の一つであったといえる。

ここで注目すべきは、そこで小清水が浮き上がらせた文章の一つが「Qui sommes-nous?」だったことである(図22)。これは、「私達は誰か?」を意味するフランス語であり、その意味でこの作品は、西洋の言語で、西洋由来の美術という方法を用い、いわば西洋美術の中心地で、西洋人のみならず全世界に向けて、「日本人である自分にとっての背負わなくてはいけない文化的、社会的必然としての美術の在り様」を自問し提示してみせるという構造を持つ作品であったと指摘できる。

以上のように、小清水漸の一九六六年から一九七〇年までの芸術活動を考察すれば、もの派とは、芸術表現における触覚的実在性の強調であり、その表現様式の根底には、日本――より広く視野を取るならば東アジア――の伝統的な制作観や自然観があると分析できる。そして、そうした日本あるいは東アジアの伝統的感受性を、西洋由来で事実上世界共通言語である美術を通じて表現していることこそが、正にもの派の世界美術における固有の独自的価値と主張できる。

2017年10月21日にギャラリー遊糸洞におけるインタヴュー。左が小清水漸氏、右が秋丸知貴。

【謝辞】本稿執筆に当たり、筆者の複数回のインタヴューや手紙による細かい質問に何度も丁寧に回答していただいた、小清水漸氏、関根伸夫氏、東京画廊代表取締役の山本豊津氏に心より感謝申し上げます。

【初出】秋丸知貴「Qui sommes-nous? ――もの派・小清水漸の一九六六年から一九七〇年の芸術活動の考察」『身心変容技法研究』第8号、上智大学グリーフケア研究所、2019年、118‐130頁。ただし、本書再録に当たり加筆修正している。

註

[1] 第1章「関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ」及び、第2章「現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に」を参照。

[2] 小清水漸「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」『美術手帖』美術出版社、一九九五年五月号、二七〇頁。

[3] 本稿の小清水漸の経歴については、本人への直接インタヴューや文通に基づいている。また、二〇一八年一二月一五日現在未公開で、本人より筆記録の提供を受けた、「日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ」における菊川亜騎・加治屋建司・山下晃平によるインタヴュー(「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」二〇一六年一〇月二四日・「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第2回」二〇一六年一〇月二五日)も大いに参考になったことを関係者全員に感謝しておきたい。

[4] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[5] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[6] 建畠覚造・尾川宏・舟越保武・佐藤忠良・植木茂・井上武吉『新・技法シリーズ 彫刻をつくる』美術出版社、一九六五年。

[7] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[8] このAゼミには、後に「もの派」となる菅木志雄も参加している。

[9] 岡田隆彦「小清水漸と語る――素材との絶えざるかかわりを通して」『みづゑ』美術出版社、一九七八年五月号、九一頁。

[10] 小清水「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」二六八頁。

[11] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[12] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[13] 岡田「小清水漸と語る」九一頁。

[14] 《位相‐大地》の制作には、その他に友人女性の櫛下町順子・上原貴子・大石桃子が参加していた。

[15] 関根伸夫『風景の指輪』図書新聞、二〇〇六年、五七頁。

[16] 小清水「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」二六九頁。

[17] 小清水漸「小清水漸氏へのアンケート」『「位相‐大地」の考古学』西宮市大谷記念美術館、一九九六年、一八頁。

[18] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[19] 峯村敏明「存在を問う美術の系譜」『もの派‐再考』展図録、国立国際美術館、二〇〇五年。

[20] 「日本概念派」の問題については、千葉成夫『現代美術逸脱史』晶文社、一九八六年を参照。

[21] 「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」『ギャラリー』ギャラリーステーション、二〇一四年一二月号、三一‐三二頁。

[22] 岡田「小清水漸と語る」九一頁及び、「小清水漸インタヴュー1」。

[23] 小清水「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」二七〇頁。

[24] 小清水「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」二六九頁。

[25] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[26] 小清水「闇の中へ消えていく前の藪の中へ」二六九頁。

[27] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[28] 岡田「小清水漸と語る」九二頁。

[29] 「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」三二‐三三頁。

[30] 小清水「小清水漸氏へのアンケート」一八頁。

[31] 「The World Wide Artist Vol. 3 小清水漸」三三頁。

[32] 日本文化会議編『東西文化比較研究――自然の思想』研究社、一九七四年。

[33] こうした日本の伝統的な制作観と自然観の関係については、注1の拙稿を参照。

[34] この観点からは、一九七一年を境に表現様式が変化することでもの派から転向したと一般に見なされている小清水が、実際には感受性の水準では現在の最新作に至るまで一貫してもの派だったことが理解できる。この問題については、稿を改めて論じる予定である。

[35] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[36] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[37] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[38] 岡田「小清水漸と語る」九二頁。

[39] 小清水漸・菅木志雄・関根伸夫・成田克彦・吉田克朗・李禹煥「座談会〈もの〉がひらく新しい世界」『美術手帖』美術出版社、一九七〇年二月号、三六頁。

[40] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第2回」。

[41] 「小清水漸 オーラル・ヒストリー 第1回」。

[42] 岡田「小清水漸と語る」九七頁。

【関連論考】

■ 秋丸知貴『〈もの派〉の根源――現代日本美術における伝統的感受性』

第1章 関根伸夫《位相-大地》論――観念性から実在性へ

第2章 現代日本美術における自然観――関根伸夫の《位相-大地》(1968年)から《空相-黒》(1978年)への展開を中心に

第3章 Qui sommes-nous? ――小清水漸の1966年から1970年の芸術活動の考察

第4章 現代日本美術における土着性――小清水漸の《垂線》(1969年)から《表面から表面へ-モニュメンタリティー》(1974年)への展開を中心に

第5章 現代日本彫刻における土着性――小清水漸の《a tetrahedron-鋳鉄》(1974年)から「作業台」シリーズへの展開を中心に