⚪︎大阪万博と愛・地球博を振り返る

先日、NHKの「映像の世紀 バタフライエフェクト」の高度経済成長の回を見ていたら、そのピークとして1970年の大阪万博をとりあげ、「国中を沸かせたこんな大きな共通の体験は、戦争以外にはないと言った人がいる」というナレーションが流れていた。実際、このとき6400万人を超える来場者が訪れ、2010年の上海万博に抜かれるまでは史上最多を記録している。また日本の歴史を振り返っても、紀元2600年を祝うべく、1940年に東京で万博とオリンピックを開催する予定だったが、日中戦争が激しくなったことを受け、キャンセルとなっていたから、30年後にようやく実現した念願のイベントだった。77ヶ国が参加し、おそらく本格的に日本が国際社会に復帰したことを実感する機会にもなっただろう。

なるほど、戦争も万博も国家と国家のあいだに起きる出来事であり、前者は争い、後者は友好という真逆の関係性をもつ。1970年の大阪万博は国家的なイベントであり、1964年の東京オリンピックに続き、丹下健三が重要な役割を果たした。彼は日本人の記憶に残る風景をつくり、これで名実ともに国民的な建築家になったのである。また前川國男から若手のメタボリズムまで、多くの建築家がユニークなパビリオンを手がけたり、空気膜構造が登場するなど、実験的なデザインが注目された。言うまでもなく、1851年のロンドン万博のクリスタルパレスや1889年のパリ万博のエッフェル塔など、そもそも万博は当初から、新しい建築の可能性を提示する機会を与えるイベントだった。

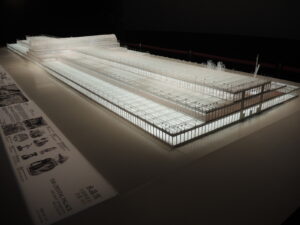

だが、2005年の愛・地球博は、準備段階から迷走し、これなら大阪万博と同じ会場を再現した方がよいのでは、とまで言われた。当初、メイン会場となる予定だった瀬戸市の海上の森は、自然保護の対象なるオオタカの巣が発見されたことで、変更が余儀なくされ、青少年公園になっている。その結果、従来のパビリオンとは違うタイプの会場を構想していた隈研吾、竹山実、團紀彦が外された。また青少年公園における外国館は、すべて箱型のユニットを使うモデュール式となり、建築としては、それに看板的なデザインを加えるくらいしかできなくなった。つまり、本来は万博の花形となる外国館のヴォリュームは、すべてがただの箱となり、何ユニットを利用するかというサイズの違いだけだった。

そして紆余曲折を経て、総合プロデューサーは菊竹清訓が着任し、グローバル・ループを設計したが、大阪万博のときに頭角をあらわしたメタボリズムの建築家が、35年後に再起用というのは、新しい世代が登場していないと思われても仕方ない人選だろう。全体として建築的に見るべきものは少なくなり、当時、オープンしたばかりの金沢21世紀美術館に足を運んでも、愛・地球博はスルーした建築の関係者が多かったのをよく覚えている。

中沢新一による「自然の叡智」という基本テーマのコンセプトは悪くなかったが、1970年の大阪万博と比べると、もはや国民的なイベントではなかった。ただし、地元のリピーターは多く、地方博としては成功だったかもしれない。80年代以降、地方博ブームは続いていたが、90年代後半にはもう終わっていた。ともあれ、万博は経産省が目標人数を設定し、それを越えれば、成功ということになるので、もともと1500万人という低いハードルを設定したことによって、結果的に「成功」とされた。ちなみに、当時、筆者は愛・地球博は失敗することに失敗したと論じた。きちんと失敗していれば、21世紀においてもう歴史的な使命がなくなりかけている万博を日本で行うことはなくなるが、延命されることになったという意味である。

⚪︎SNSの洗礼を浴びた関西万博

高度経済成長期の夢よ、もう一度ということで、企画されたのが、2025年の関西万博である。またインフラを整備することにより、大阪で滞っていた夢洲の開発に弾みをつけて、統合型リゾートにつなげる目論みもあっただろう。もちろん、万博と都市開発は、密接な関係をもっていた。例えば、パリは19世紀後半から20世紀前半にかけて、万博を繰り返し、グランパレやオルセー駅(現在は美術館)など、セーヌ川沿いに様々なレガシーを残している。ところで、近年、リサイクルやリユースが叫ばれるが、究極のサステナブルは、100年たっても使い続けることができる都市の名所を生みだすことではないかと思う。

また今年の2月、ドバイ万博の跡地を訪問したら、想像以上に多くの建築が残っており、このエリアは新都心として開発される予定だった。さて、関西万博の招致段階では、NOIZによるボロノイ図をもとにした会場計画だったが、最終的には藤本壮介が会場デザインプロデューサーになっている。変更の背景について筆者は知らないが、中心にモニュメントを置かないというコンセプトは、静けさの森によって継承された。一方で円形の大屋根リングは圧倒的なわかりやすさをもらしている。

だが、巨大な木造構築物は、約350億円の建設費がかかることで批判された。思い出されるのは、メディアの激しいバッシングを受けて、ザハ・ハディドの新国立競技場のコンペ最優秀賞案が、あとは着工を待つだけの段階まで、デザインが終わっていたのに、政治的な判断によって白紙撤回になったことである。守秘義務によって設計側からは反論がなく、キャンセル後に初めてネット上に詳細な設計意図が公開されたのは残念だった。今回も万博協会が、なにを出しても叩かれるから、建築家たちに情報発信することを禁じていたらしい。

しかし、ある時期から藤本や2億円トイレで有名になった米澤隆らは、SNS上で説明をすることに踏み切った。ちなみに、建築に限らず、万博協会は事前にあまり情報を出さなかったため、メディアは叩くネタしかなかったと指摘されている。2027年に開催される横浜の国際園芸博も、あと1年半を切っているにもかかわらず、ほとんど情報がない。が、隠せば、隠すほど、憶測を生み、ガセネタも巻き込み、批判は増大していく。万博を含む、公共事業は、なるべく事前に情報を公開した方がよいのではないかと思う。

日本にとって、関西万博は、SNSが一般化した時代の初の万博である。そもそもメディアとの関係を考えると、20世紀の前半はオリンピックよりも万博の方が重要なイベントだったが、全世界に同時中継できるテレビが登場し、莫大な広告収入を得られるようになったことで、両者の立場は逆転した。例えば、北京オリンピックの開会式は、一晩で10億人が視聴し、「鳥の巣」と呼ばれるスタジアムのデザインを認識する。ところが、約2週間で終わるイベントはテレビ向きだが、SNSは半年に渡って開催される万博に大きな影響を与えた。

開幕後は実際に会場を訪れ、大屋根リングやパビリオンを体験した人たちの書き込みによって、徐々に評判が良くなっていく。オリンピックを現場で観戦できるのは限られた人数だが、万博ならば、会場に足を運べば、現物を見ることが可能だ。2億円トイレに至っては、建築家が粘り強く、SNSに対応したことで、ファンクラブまで誕生した。もっとも、炎上した建築家が、全員これをできたわけではない。人によってキャラは異なる。だから、建築家の努力によって、悪評をひっくり返したことを、いい話で済ませてはいけない。本来は万博協会の広報が、建築家に丸投げするのではなく、もっときちんと説明すべきだったと思う。

⚪︎鉄から自然素材へ、そしてリサイクル

筆者は、関西万博をテーマとする、グッドデザイン賞や美術評論家連盟のシンポジウムに登壇し、以下のような共通認識が確認された。今回は建築やデザインががんばり、踏ん張ったが、アートで目立つものがなかったというものだ。なるほど、岡本太郎による太陽の塔のような、誰もが遭遇するぶっ飛んだ作品がない。一応、現代美術は、名和晃平、レアンドロ・エルリッヒ、オノ・ヨーコなど、有名なアーティストの作品が、関西万博の会場に散りばめられていたが、あくまでも添えものとしてである。もっとも、愛・地球博でも、ローリー・アンダーソンや若手のアーティストは参加していたが、一般には認知されていない。このときはヤノベケンジが排ガスを撒き散らす巨大なロボット・マンモスを構想し、掘り出され、会場で展示される冷凍マンモスの代わりに、会期後はシベリアの氷原に埋めることを提案していたが、トヨタに対する配慮なのか、実現が見送られた。

一方で関西万博では、ミャクミャクのキャラクターは人気を獲得し、爆発的にグッズが売れていたが、どちらかといえば、これはデザインの分野だろう。また美術評論家の椹木野衣は、大屋根リングこそが、大阪万博における太陽の塔にあたる「ベラボー」な役割を果たしたと指摘している。会期の終盤は大勢の来場者がいたために、ほとんどパビリオンに入れなかった人も、最大の目玉である大屋根リングだけは歩いて体験できるキャパシティをもっていた。また4月の頃はまだよくわからなかったが、夏が近づくにつれ、暑くなると、海からの風が抜けるのと、日陰ができることによって、大屋根は想像以上に涼しい場所を提供していた。

さて、関西万博における建築で注目されるのは、リサイクルやリユースの強調、ならびに自然素材の活用である。もちろん、愛・地球博でも、環境をテーマとしていたので、みかんぐみによるトヨタグループ館などが、やはり再利用を掲げていた。しかし、今回の方がより徹底していたと言えるだろう。とりわけ、永山祐子によるウーマンズ・パビリオンが、前回のドバイ万博の日本館で用いた立体格子を使ったことは、おそらく万博史上初である。これはさらに2027年の横浜の博覧会でも、組み合わせ方を変えて、用いられるという。坂茂によるブルーオーシャン・ドームも、あらかじめ会期後にどうリサイクルするかを具体的に提示していた。もっとも、現在の日本の制度では、こうした再利用のハードルが高く、永山も苦労したらしい。若手建築家のトイレでも、意欲があっても、その難しさが報告されており、今後はシステムの整備が必要だろう。

もうひとつの自然素材だが、世界最大の木造建築としてギネスで認定された大屋根リングをはじめとして、木材を活用するパビリオンが目立った。ほかに若手のプロジェクトとして、大阪城の残念石を使うトイレ(小林広美+大野宏+竹村優里佳)、石のパーゴラをもつ休憩所(工藤晃平)、不要になった木を積層させたサテライトスタジオ(ナノメートルアーキテクチャー)などが挙げられる。歴史を振り返ると、そもそも万博は鉄の時代に始まった。産業革命による技術革新が起き、鉄道が誕生したことで、都市間の大量移送が可能になったことで、成立したイベントである。初期の重要な建築も、おおむね鉄という素材をいかに使うかを実験したものだった。鉄は近代の象徴であると同時に、期間限定の仮設建築にも向いている。そしてポスト近代の愛・地球博では、鉄を使いながらも、リユースのしやすさが強調された。

外国館では、参加国にパビリオンの建設費を提供することを表明した資金力によって、対抗馬だった釜山を負かし、2030年の万博をリヤドに誘致することに成功したサウジアラビアのパビリオンはやはり気合いが入っていた。ノーマン・フォスターの設計である。会場の中心に並ぶシグネチャーパビリオンは、どれも個性的だったが、3つの木造小学校を移築したSUOによる河瀬直美館は、一般人が見ないエリアも手を抜かずにデザインしており、力作だった。またSANAAの宮田裕章館は、空中に立体格子を飛ばし、万博の原風景であるクリスタルパレスを想起させる。ちなみに、アトリエ系事務所では、カタール館やポルトガル館など、隈研吾が4つのパビリオンを担当し、大阪万博における黒川紀章の3つを超えている。組織設計では、日本館、迎賓館、住友館など、日建設計が7つを手がけ、もっとも多い。1970年の万博は、当時30代の若手建築家もパビリオンを設計していたが、今回はそうした機会は減っている。そこで会場デザインプロデューサーの藤本が、今後の活躍が期待できる20組の若手が参加できる枠(トイレ、休憩所、ポップアップステージ、サテライトスタジオ)を設けたことは重要だろう。

⚪︎なぜいま、万博だったのかを考える

新しいテクノロジーを啓蒙する場としての万博の歴史的な使命は、もう終わったかもしれない。実際、技術の最先端は、情報やナノテクなど、目に見えないものにシフトしている。上海万博やドバイ万博のように、経済的に勢いがある国で開発に弾みをつける契機にはなるだろう。が、関西万博のあと、夢洲にIRが登場しても、同じアジア圏では、すでにラスベガス化したマカオに対抗できるとは思えない。それでも、2025年に関西万博が行われた意義を考えるならば、各地で戦争が続き、再びきな臭くなっている状況において、やはり世界が同じ場に集まることになるだろう。大屋根リングの内側を外国館のエリアとすることで、説明がなくとも、直感的に多様な国が共存していることが理解できる。実際、会場を歩きながら、ここは平和が維持された半年間だけ出現したユートピアのように思われた。ちなみに、ロシアは参加しなかったが、ウクライナ、イスラエル、パレスチナは、コモンズにパビリオンを出している。

ここからは皮肉を込めて指摘する。異様な円安と経済が疲弊していることから、もはや日本人の海外旅行が簡単ではなくなった。実際、筆者が外国に出かけると、近年はヨーロッパでほとんど日本人を見かけなくなったし(逆に中国人や韓国人は多い)、アジアの物価も決して安くない。1970年に大阪万博が開催されたとき、海外旅行はまだ高嶺の花だった。したがって、当時の万博は、日本人が異国を知る重要な場として機能し、子供が外国人のコンパニオンにサインをせがんだエピソードがよく伝えられている。もちろん、19世紀の万博も、見慣れない民族そのものが見せ物の一部になっていた。関西万博は、奇しくも55年前と同じような機会を特に若い世代に与えることになった。また2025年は日本において外国人に対する排他的な傾向が一気に噴出したことが記憶に残る。世界を招待する会場の中と、外とのギャップがあまりに激しいが、もし万博にゼノフォビアを緩和させる効果が少しでもあるなら、意義をもつだろう。

大屋根リングはすでに解体に着手しているが、さまざまな保存案があちこちから提出されたことは良かったと思う。多くの人がただ上からの決定を受け入れるのではなく、自分のこととして、国家的なプロジェクトについて考えているからだ。ちなみに、筆者も会期後はしばらく残して、無料で誰もが体験できる期間を設けるべきだと意見を述べてきた。なぜなら決して安くはない入場料を払った人しか、税金でつくられた大屋根リングを直接見ていないないからだ。大阪万博の大屋根も、すぐ撤去されたわけでなく、1978年まで残されており、その下でイベントが開催されている。IR開発の第1期も、万博の敷地ではないから、そこまで急いで壊す必要はない。また最近の大型プロジェクトをみると、挑戦的なものがなく、唯一無二の大屋根リングを超える魅力的なものをつくれるのか、疑問である。

(『建築と社会』2026年1月号の特集「EXPO2025は何を拓くのか」に寄稿した原稿を転載しました。写真はいずれも筆者撮影。)