【奇妙な生物群】

ノルウェーのトロムソでオーロラ観測、及びアート鑑賞に没頭した成果は、すでに「オーロラ観測記・前編」「オーロラ観測記・後編」「北極圏アート」でお伝えしました。

トロムソから筆者が移動したのは、フィンランドの首都ヘルシンキでした。ヘルシンキは、中央駅周辺のごく狭いエリアに、質の高いミュージアムが大量に集積しており、短時間で効率よく各種の展示を回れます。また、国際空港へのアクセスも非常に良いため、日本に帰国する際も便利なのです。そんな訳で、筆者は北欧を回る際は、必ずといっていいほど、最後はヘルシンキに1~2泊程度して、アートを鑑賞することにしているのです。

マルグリット・ユモー「Skipe(The Conference in the Air I)」

ヘルシンキの主だった美術館はすべて回りましたが、今回、筆者が一番、心惹かれたのは、ヘルシンキ市立美術館(HAM)のマルグリット・ユモー(1986年生まれ)の大規模な個展「Torches」でした。HAMでは、初のユモーの個展になったそうです。

マルグリット・ユモー「The Holder of Wasp Venom」

わが国では、2024年6~10月、金沢21世紀美術館の「Lines(ラインズ)—意識を流れに合わせる」に参加していた注目作家です。フランス・ショレ出身でロンドンを拠点に活動。2023年にはアメリカ・コロラド州フーパーに、160エーカーの大きさを持つアースワーク「Orisons」を制作し、女性のソロ・アーティストによる史上最大級の作品の一つとなったことで話題を集めました。

マルグリット・ユモー「Amoeba」

想像力あふれる、見たこともないような奇妙な生き物、植物、鉱物のような存在が、大きな会場のあちこちに点在しています。サイズも様々です。使われている素材も多種多様。

一部を紹介します。アラバスター、テラコッタ、ガラス、蜜蝋、ゴム、ポリウレタンフォーム、金属、木材、シリコン……これでもほんの一部です。とにかく多種多様な素材を駆使しており、技術力の高さにまずは驚きます。彫刻と呼べばよいのか、それともインスタレーションと呼べばよいのか? ジャンル分けが難しい作家でもあります。いえ、ここまでやりたい放題に造形していれば、もはやジャンル分けは不要なほどの域に達していると思います。

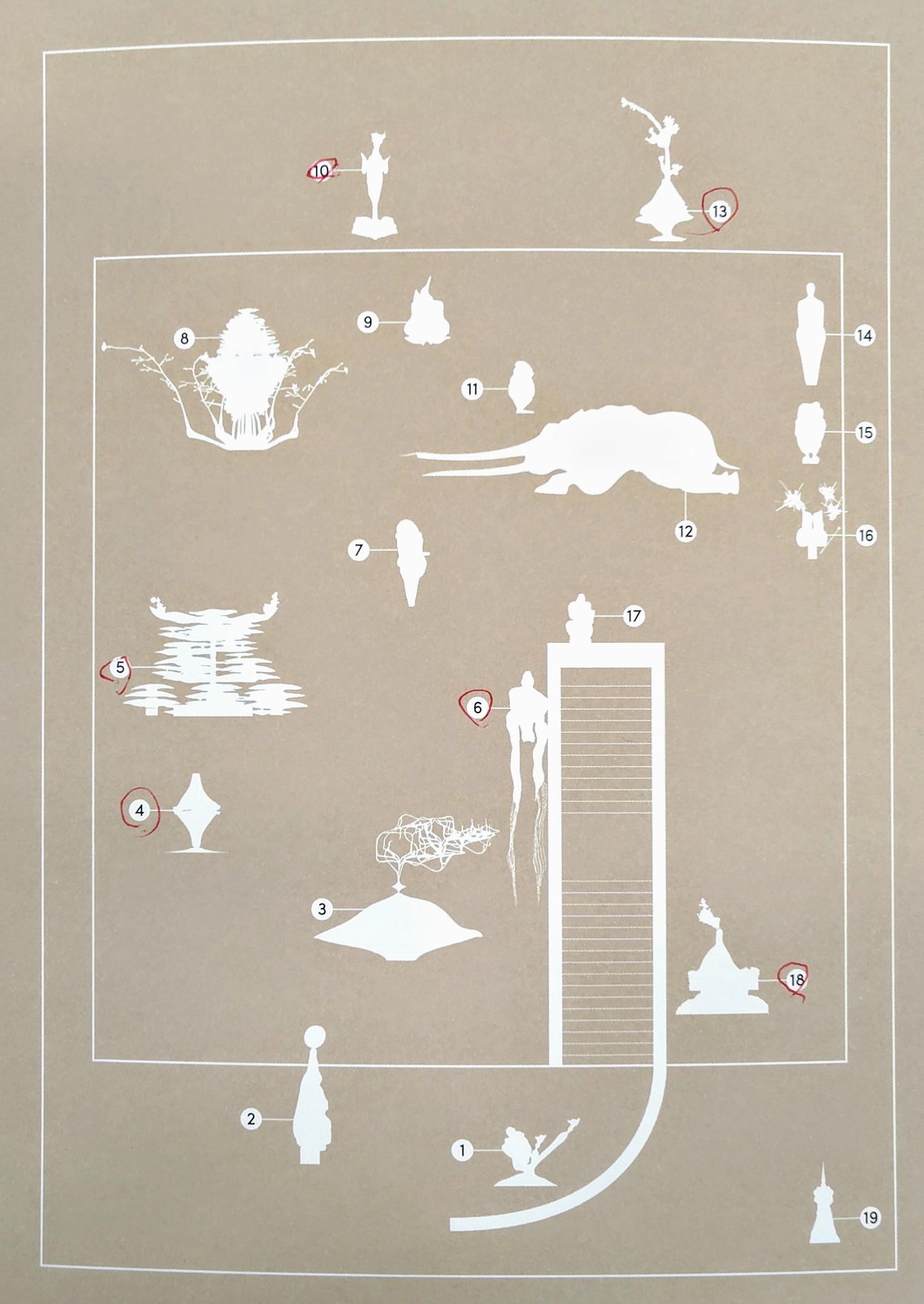

作品の輪郭が白抜きで表示されたパンフレット内のマップ

一つひとつ作品をそれぞれ鑑賞したら、作品の輪郭を会場内のマップ上に落としたパンフレットを片手に、作品全体のつながりを俯瞰するのが筆者お勧めの鑑賞法になります。これは、どんな作家でも同じだと思うのですが、ある会場内に作品を配置する際は、物語性を考慮したり、作品間のつながりを考慮したりと様々な工夫を凝らすものです。

マルグリット・ユモー「The Guardian of Termitomyces」

ユモーの場合は、作品の一つひとつが、まるで宇宙空間にちりばめられた星座のように見えます。時空を超えて共鳴し、作品相互がリズムを生み出し、かすかに震えているように見えるのです。

マルグリット・ユモー「*stirs」

パンフレットに掲載されていた作家本人のステートメントを拙訳でご紹介しましょう。

『Torches(トーチズ)』は、空間と時間が互いに収縮したり、共存したりすることで喪失、哀悼、超越、変容が時に壮大なスケールで、時に微細なスケールで体験される、世界を露わにするオペラティックな作品である。そこには追悼の儀式があり、レクイエムがある。群れを率いるメスのリーダー象の鼓動が次第に弱まり、やがて止む。そこには、空気と毒の泡がある。集合的な生命体、蜜蝋、孤独な存在、そして空間を囲むように円を描く人間の打楽器グループがある。

このステートメントを読んで「なんのこっちゃ?」と思われた読者の方もいらっしゃることと思います。筆者の英訳能力が拙いせいもあるかもしれませんが、一つ言い訳をさせてください。実際に会場で作品を鑑賞すれば、ここに書かれている通りの内容なのですよ。

ユモーは、ご自身の作品を非常に素直に、なんの気取りも衒いもなくそのまま表現する文章を書いているのです。会場には、確かに巨大な白い象が鎮座していますし、毒々しい泡もありますし、集合的な生命体もいるのです。

マルグリット・ユモー「The Brewer」

一点だけ、間違いなく断言できそうなのが、植物やキノコやミツバチの巣や鍾乳石の持つ構造をユモーが頻繁に引用し、同時に、それらの構造の奥に神秘や無限のロマンを抱いているということでしょう。もちろん、「見たこともないような奇妙な生命体」の群れが星座のように会場のあちこちに配置されてはいるのですが、誰でもが理解できそうな植物やキノコなどの構造が引用されているため、意外と親しみやすい印象が漂い、決して難解な作品という感じがしない点が素晴らしいです。

また、どの作品も「水」や「液」を滴らせているように見える点も共通しています。実際に液状の物質が作品上を滴っているものもありましたが、何も滴っていないものも多いです。ただ、どんな作品も有機的な生命体のようで、その表面に「水」的なものが湛えられている感覚があったのです。比喩的に申し上げますと、鍾乳洞の中の不思議な造形物である鍾乳石にも似ています、ユモーの作品は。鍾乳石は、必ずどこか濡れたような感じがします。そう、考えると、気の遠くなるような時間をかけて自然が作り上げる奇妙な形態を、彼女は人間の想像力や手わざを駆使して作り上げようと試みているのかもしれません。

【涙あふれる“自画像”】

国立現代美術館キアズマで開催されていた、エッシ・クオッカネンの大規模な個展「Holding a Cloud」に出品された絵画群も圧倒的でした。1991年、フィンランド・ピエクサマキ生まれで、現在はヘルシンキで活動を続ける気鋭の女性作家です。

エッシ・クオッカネン「Sourpuss」

作品に登場する者・物はすべて、眠りの妖精に魅せられているような感じ。半分眠り、半分覚醒しているようなどこかふわふわした雰囲気が漂います。豊かな感受性に下支えされた内省・内観を通過させながら、描かれた対象と描く自分とが精神的に深くつながったような印象の油絵を中心に制作しています。言い換えれば、すべての作品が、ある種の“自画像”になっているのです。

エッシ・クオッカネン「I Would Love You In Every World」

ユーモラスな印象が漂う作品も散見されますが、決して、ふざけている感じはしません。まじめですし、深みもあるのです。どうしても抑えきれない感情が作品からあふれ出しているようにも見えます。キャンバスから涙があふれて、会場の床に流れ落ちているようにも見えるのです。それでいて、「感傷的」なメソメソした感じとも肌触りが全く異なるのは、クオッカネンの最大の美点でしょう。風格と威厳とユーモアが同居した奇妙な感傷、それこそが彼女の作品の特徴といえるでしょう。

ユモーもクオッカネンも、自然の景観と自身の内面とを融合させている点が共通しているように思えます。フィンランドには豊かな自然、とりわけ美しい湖沼、水辺が多く存在しています。ご当地で生きる芸術家たちは、そのアドバンテージを最大限に生かしているようです。

【室内外が混然一体に】

アートを熱心に鑑賞していると、とにかく心と体が疲れるもの。筆者の場合、美術館に併設のカフェを訪れることが多いです。アクセリ・ガレン=カレラ(1865~1931年)とグスタフ・クリムト(1862~1918年)の大規模な展示を催行していたアテネウム美術館の3階に新たにオープンした「Café Höijer」でしばし憩いの時を持ちました。

アクセリ・ガレン=カレラは風景だけでなく人物も多く描いている

アテネウム美術館を始め、フィンランドの重要な建造物を設計したカール・テオドル・ホイエル(1843~1910年)は、19世紀後半のフィンランド・ヘルシンキで活躍した著名な建築家です。カフェの名前は、この建築家の名前から取ったそうです。

結構、人気で10数分ほど、店の前で並んで待ちました。カプチーノを頼みましたがびっくりしたのは、その甘さ。砂糖はまったく入っていないのに、甘みの強いマイルドで飲みやすいカプチーノです。これなら、いっぺんに3杯くらい飲んでも胃もたれはしないでしょう。

「あっ、福田美蘭先生の絵のようだ」と思ったカフェ内の情景

夕刻近い時間に入店したので、屋外は結構、暗くなっています。店内の照明が窓際のガラス窓に映り込んでいる情景を見たとき、筆者の頭に浮かんだのは横浜美術館のコレクションの一つである福田美蘭(1963年生まれ)の「睡蓮の池」(2018年)でした。窓を介して、カフェの内部の風景と屋外の風景とが一体になっている点が、「睡蓮の池」と同じ構造になっていたのです。実に絵になるカフェです。

パリのカフェ・ド・フロールにおけるサルトルを気取りながら、こんなことも考えました。「自らの一瞬一瞬の選択を通して自己や世界を規定するという、実存主義の考え方が今ほど求められている時代はないのではないか」と。ちょっと哲学者ぶったヘルシンキの筆者でした。

思い切りかっこつけてしまい、「Anteeksi=アンテークシ」(ごめんなさい)。それでは、またお目にかかりましょう。(2026年1月20日10時52分脱稿)