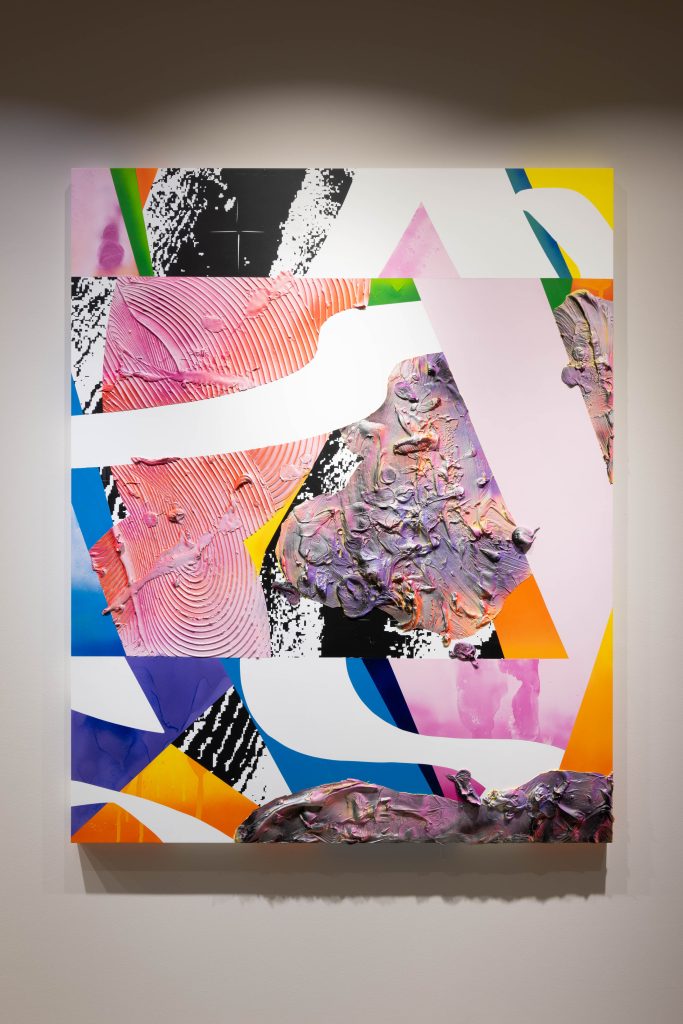

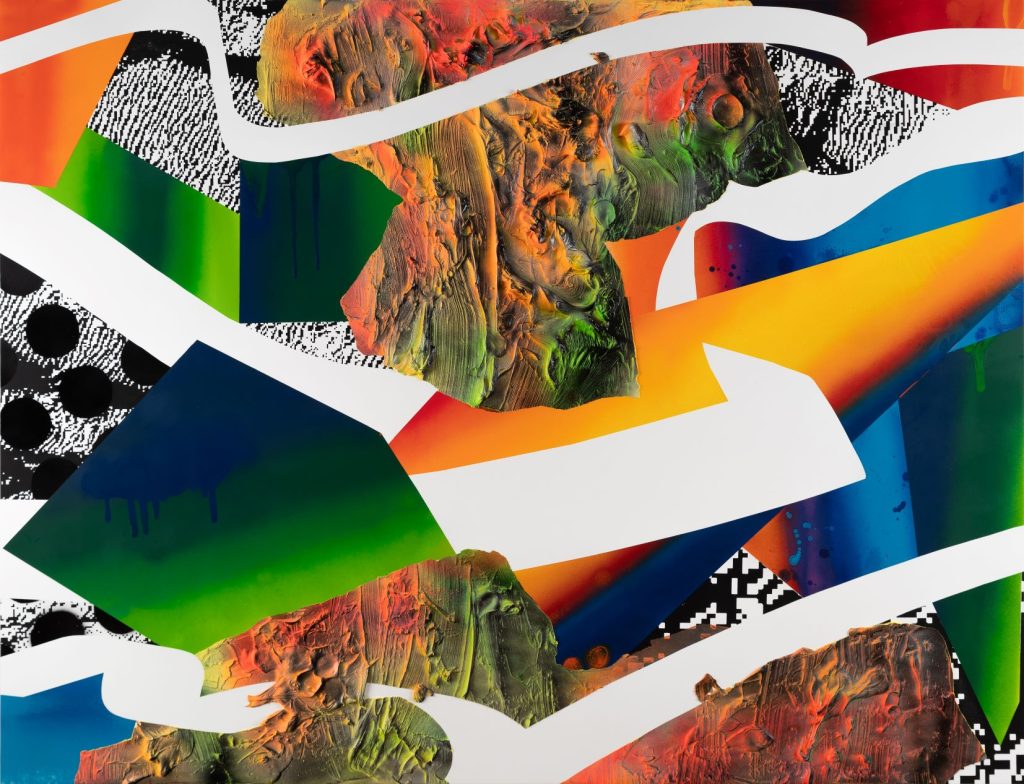

SOICHI YAMAGUCHI×SAKI MATSUMURA 『MATERIALS』 会期:2022年10月1日(土)~10月15日(土) 会場:MU GALLERY 住所:東京都品川区東品川1-32-8 TERRADA ART COMPLEXⅡ2F 撮影:加藤健 展示風景

私は美術評論に加えて、色彩研究を行っている。色彩から絵画の歴史を見ると興味深い点が多い。例えば、印象派が屋外で素早く絵を描くためには、チューブ入りの絵具の使用が必要不可欠であったことはよく知られている。19世紀は化学の発達が著しく、新しい合成顔料・染料が数多く発明された。ウルトラマリンのような希少な顔料を人工的につくる方法の発明は、巨万の富をもたらした。

実は、そのような化学の発達は、印画紙に光の痕跡を定着させる写真とも関係している。ヨハネス・フェルメールの例をとるまでもなく、レンズや鏡を使った光学装置は、デッサンの補助道具として長く画家に使用されてきた。デイヴィッド・ホックニーによると、それは1430年頃まで遡ることができる[1]。銀板や印画紙に光の像を定着できるようになったのは、19世紀の化学革命によるものだ。写真の誕生によって写実的な絵画は終焉し、印象や光の変遷などを描く印象派が誕生する。そこからモダンアートが始まる。つまり、写真とモダンアートは、科学技術の進化による両面といってよいだろう。

それに加えて、機関車や蒸気船のような交通機関の発達も、画家の視覚に変容を与えた。さらに、遠方に移動することが容易になり、屋外の被写体が飛躍的に増えたことも重要だろう。印象派ではノルマンディー地方、新印象派やポスト印象派、フォーヴィスムは南仏が重要な被写体であった。地理的な移動によって、地中海性気候に変化し、色彩は急激に鮮やかになった。色彩分析をすると、印象派はある中彩度・中明度に留まっているが、フィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・シニャック、アンリ・マティスなどは、高彩度の色彩がふんだんに使われている。気候や光が、絵画に影響を与えるのは間違いないが、印象派からフォーヴィスムまでの流れは、その典型的な例だろう。

第二次世界大戦後はアートシーンの中心がニューヨークに移動したこともあり、より絵画の純粋性が求められるようになった。最終的にはカラー・フィールド・ペインティングのような色彩だけで画面を覆う絵画が描かれるようになる。気候と絵画との関係は一旦なくなったように思えるが、その抽象性自体が完璧に計画された人工都市であるニューヨークの街に近いともいえるし、ホックニーのようにアメリカの西海岸に移動して、色鮮やかで平面的な描写に変容した画家もいる。

いっぽう日本でも印象派の技法が、屈折した形で黒田清輝らによって輸入され、確かにそれ以前よりは鮮やかな色彩の絵画が描かれた。しかし、日本は海に囲まれ大気には膨大な水蒸気が含まれているため、印象派の技法を用いても、淡く霞んでいったように思える。それは日本画において印象派風の技法を取り入れた横山大観や菱田春草らの朦朧体にもいえることだ。日本という気候・風土では色彩は映えず、むしろ霞んだりくすんだりする。少なくとも20世紀までは、画材は進化しても、気候は大きく変わっていない。そのこともあってか、日本には色彩が苦手な画家やデザイナーが多く、素材感や質感を得意とする場合が多い。太陽光が散乱する水蒸気の多い気候では、山水画のように全体的に平面的で、質感を重視する作風が生まれやすい。理由は、もちろん外界の特徴の反映であるが、陰影があまり付かないと、質感をつかむことが難しいので、そちらの感覚を発達させる必要があったからでもあるだろう。

しかし、今日においては、技術と移動による視覚と絵画の変容はより複雑である。インターネットとソーシャル・ネットワーキング・サービスの発達によって、自身の住んでいる地域ではないイメージを毎日見ているし、旅行や長期滞在したとしても、PCやスマートフォンの画面と向き合う時間の方が多いだろう。移動せずとも、別の地域の風景を見ることはできるし、移動中でもそこではない風景を見て過ごしている。とはいえ育った気候・風土が、ある程度感覚のベースになるのは間違いない。

そのなかで、気候とは無関係な場所がある。宇宙だ。宇宙は大気によって光を遮る場所はない。地中海や西海岸よりももっと光は強く、陰影がはっきりしている。ガリレオ・ガリレイが、月表面を克明に描けたのも空気がないのが原因だ[2]。

松村咲希は、かつてのガリレオのように月面や火星面の衛星画像といった、人類共通ともいえる被写体をモチーフにしている。しかし、それをそのまま描くのではなく、さまざまな要素に分解し、それぞれ異なる色彩やマテリアルの層がつくられている。画面は何層にも重ねられ、上下の層が入れ替わったり、貫通したり、割り込んだりする断層が発生している。鑑賞者は、それらの断層から見えない層を想像で補完することになる。「アモーダル補完」と言われる、欠損を補完する知覚現象だが、ここまで複雑な例は少ないだろう[3]。分割された層がつながらない部分もあるため、補完が「挫折」することもある。それはあたかも、日々スマートフォンによって分断される私たちの記憶のようでもある。

また、モデリングペーストによって、盛り上げられたマテリアルには、蛍光スプレーによって陰影がつけられ、それはそのまま月面や火星面のジオラマのようになっている。それらは傾斜量を赤色の彩度、尾根谷度を明度にして表す「赤色立体地図」を想起させる[4]。絵画はモダニズムの純化の過程で、イリュージョンを排除して平面化したため、マテリアルに特化する傾向があったが、松村はマテリアルに陰影を加えて、さらに複雑な触覚的なイリュージョンを生み出している。いっぽうで衛星画像はそのまま使われず、原型がわからないくらい画像を粗くしてシルクスクリーンで刷られており、そこから元のイメージを想像することは難しい。

それらは印象派の筆触分割、新印象派の点描、あるいは分析的キュビスムのように、松村が同じイメージから派生する複数の色彩、マテリアル、パターンに細分化し、画面上で統合したものだ。それは私たちの脳内で月面や火星面を連想するイメージとして確かに像を結んでいる。いくつもの層やマテリアル、イリュージョンといった錯綜した情報を乗り越えて、私たちが松村の見たイメージにたどり着けるのはなぜか?そこには松村が巧妙に仕掛けた架け橋があるに違いない。

また、そこに見えるジオグラフィックな感覚は、松村が長野県下高井郡野沢温泉村で生まれ育ったことと無関係ではないだろう。雪深く目の前が見えない日も多いが、晴れた日には遠くの山脈が見え、日常的な道具であったスキーで滑走することで、地形を身体で感じることができた。スキーもまた近代以降に普及した移動装置であり、感覚の変容を促すものだ。抑揚のある大地を高速で移動しながら平衡を維持する感覚はそれ以前にはないものだ。

松村の絵画を見て感じる「眩暈」は、単なるイリュージョンに留まらない、スキーやジェットコースターのような上下左右の高速移動がもたらす身体感覚の再現ともいえるだろう。衛星写真や地形図といった視覚情報から身体的で物質的な立体情報に変換することも、松村にとっては自然なことなのかもしれない。

松村の描く絵画は、デジタル・ネットワークで覆われた時代の感覚の反映であると同時に、日本の気候がもたらした質感認知と幼い頃から養われた身体感覚、そして新しい地平/地表を求める感性によるものだ。21世紀の気候変動や宇宙探査は松村にさらなる感覚の変容もたらし作品に反映されるのではないか。松村の試みによって、私たちは寸断された層を脳内でつなげ、そのマテリアルやイリュージョンから遠く離れた星を身体や空間の次元に引き寄せることが可能になる。それは星の地表を滑走するような感覚をもたらす、21世紀の新しい想像と創造の旅なのである。

[1] デイヴィッド・ホックニー『秘密の知識:巨匠も用いた知られざる技術の解明(普及版)』木下哲夫訳、青幻舎、2010年、p.183。

[2] ガリレオ・ガリレイ『星界の報告』伊藤和行訳、講談社、2017年、pp.22-pp.43。

[3] 三浦佳世『知覚と感性の心理学』(心理学入門コース 1)岩波書店、2007年、p.97。

[4] 「赤色立体地図」は、アジア航測株式会社が開発した、数値標高データ(DEM)から、傾斜量を赤色の彩度、尾根谷度を明度にして調製した地形の立体表現手法。直感的に地形が把握できるため、月の赤色立体地図も作成されている。https://www.rrim.jp/(2022年11月4日閲覧)。