生誕1250年記念特別展「空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界」

会期:2024年4月13日(土)~6月9日(日)

会場:奈良国立博物館

「いまだかつてない」とうたった空海展「空海 KŪKAI ―密教のルーツとマンダラ世界」が奈良国立博物館で始まった。内覧会の記者会見場では、そのこともあってか今までにないほどのプレスが集まったと井上洋一館長は語った。

国宝28件、重要文化財59件と、多くの名品が出ていることもあるが、そのインスタレーション的ともいえる展示構成や内容は、「仏教」に関するものではほとんど見たことがない。むしろ人類学的でもあり、国立民族学博物館を思わせるものだ。それは空海だからこそ、密教だからこそ成立するものといえる。

空海の史実的な偉業は多くあるし、その伝説も日本各地に広がっている。なかでも最も重要な史実は、当時最先端の仏教であった密教を正式に伝承し、さまざまな経典や仏教法具も含めて、日本に持ち帰ったことである。つまり空海の歴史が密教のルーツに直接つながっているので、このような展覧会が可能なのだ。空海が持ち帰るまでも密教は伝わっていたが、体系的なものではなかったことから区別するために雑密と言われている。

密教とはなにか?空海は、今までの教えは顕教であり、密教は秘密の教えだとした。しかし、秘密かつ難解であるがゆえに、マンダラ(曼荼羅)のようなイメージや法具、さまざまな修法によってそれを表現する必要がある。マンダラは胎蔵界曼荼羅、金剛界曼荼羅と両部あるが、元々は『大日経』、『金剛頂経』という別の経典を元にしており、空海の師である恵果が統合した。個人的には、両極、陰陽ともいえるこの二つの曼荼羅を統合したのは、中国的(道教的)な思想背景があると考えている。

双方、中心となる仏は、大日如来であり、初めて自ら法を説いた法身仏とされる。法身仏とは宇宙の真理「法界」を身体化した仏のことである。胎蔵界は、大日如来の理性を表し、母胎に例えられ、曼荼羅は大日如来の菩提心が蓮華状に広がり育む様子が描かれている。それは大日如来の慈悲の世界とも言われる。金剛界は、大日如来の知徳を表し、あらゆる煩悩を打ち破る金剛(ダイヤモンド)のような力を持っているとされ、曼荼羅は9の区画からなる。それは悟りと即身成仏に至るプロセスを示しているとも言われる。東大寺の大仏、いわゆる毘盧遮那仏も法身仏であるが口は開かない。大日如来は自ら口を開き、法を説くので、その前段階ともいえる。

2つの平面的な図で表されることもあるが、それらは関係図や設計図として読み取ることもでき、それを元に立体的な表現も可能である。それを立体曼荼羅(羯磨曼荼羅)と称する。日本で立体曼荼羅を実現したのが、東寺の講堂である。そこには、『仁王経曼荼羅』を元に空海が解釈を加え、21体の仏像で立体曼荼羅を表現している。この規模の立体曼荼羅は国内では他にはない。空海の指導のもとつくれたが、没後4年を経て完成したと言われている。これも個人的な考えだが、空海は、一時、東大寺の別当(長官)だったこともあるし、華厳宗と密教は、中心仏が同じ法身仏であるため、空海は大日如来、密教によって、毘盧遮那仏、華厳宗からバージョンアップしようとしていたと思う。それだけに東大寺にほど近い、奈良国立博物館で展示されることは感慨深い。

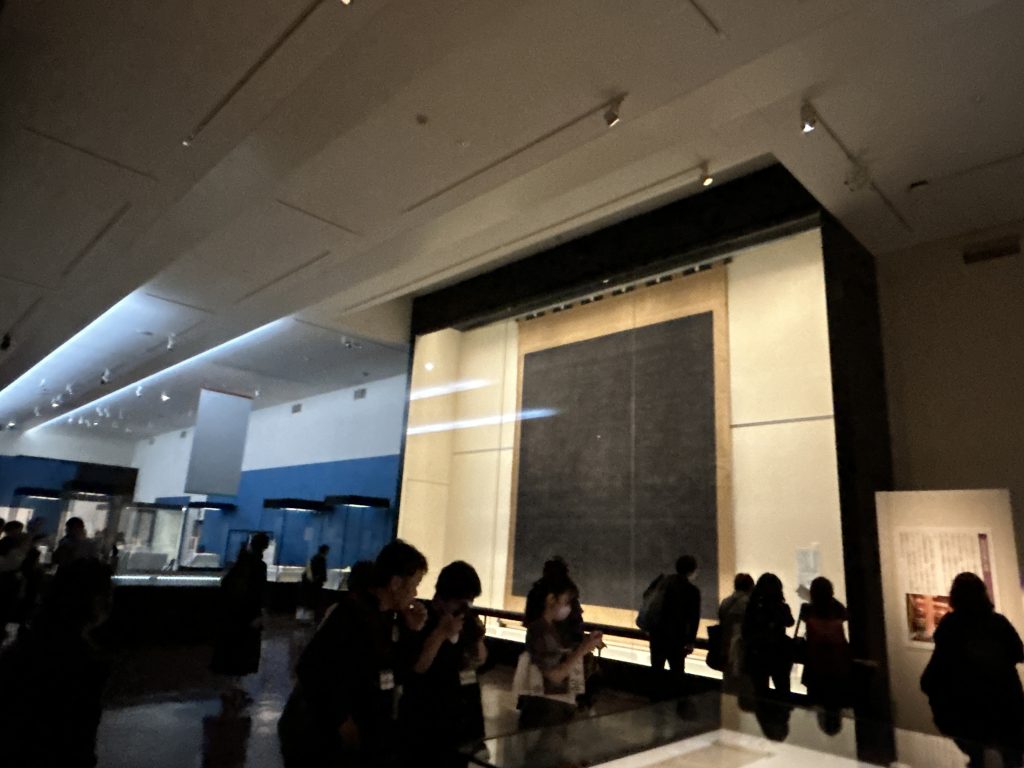

第1章展示風景

第1章では、金剛峯寺に伝わる重要文化財『両界曼荼羅(血曼荼羅)』を奥に飾り、その前には、京都安祥寺に伝わり、京都国立博物館に寄託されている国宝『五智如来坐像』が金剛界曼荼羅の中央部分、「成身会」の構図を模して十字に配置され、立体曼荼羅が表現されている。

今回の目玉の一つはこの空間で、その狙いは密教、マンダラの世界を立体的にし、体感させることにある。『五智如来坐像』がこのように展示されたのは初めてだという。密教では即身成仏を説くが、これは仏教の歴史からすれば、パラダイム転換でもあった。つまり、解脱するとは、死後、六道輪廻から逃れることであり、生きている間に仏になることではなかった。それを密教では、生きているこの身のままで、仏に成れるとした。それを「即身成仏」という。そのためには、身・口・意の三密を一体化させる必要がある。すなわち印、真言(マントラ)、イメージである。マンダラは三密を表し、即身成仏するためのイメージであったといってもよいだろう。

さて、空海の時代、仏教進化の最終形(あるいはヒンドゥー化した)といもえる密教は、さまざまな経路で流入し、雑密とされた。空海も「虚空蔵求聞持法」など、山岳修行などをしながら、雑密の一部を行っていたことは知られている。ではなぜ唐に行ったのか?これはいろいろな説があるが、個人的には、読み方、音がわからなかったからと考えている。空海以前の時代にも仏教を多く輸入しているが、それはら基本的に漢訳であった。中国ではすべてが翻訳可能と考えられていたので、「教相判釈」といって経典の真贋や重要度を審議し、多くが漢訳されていた。しかし、密教に関しては、意味を訳すだけでは情報が欠如することになる。なぜなら、真言(マントラ)=声・音が重要な要素であるからだ。

奈良の久米寺で『大日経』を見たとされる空海はそのことを鋭く見抜き、私度僧から正式に得度を受けて唐に渡った。滞在期間2年、わずか3か月で恵果から密教の奥義を伝承されたとされる空海は、おそらく入念に準備を行い、インド僧からサンスクリット語を習って、9割がた把握した上で、恵果に会ったのではないか。青龍寺にいた恵果は500人もの弟子がいたと言われるが、日本から来た若者を正式な継承者とした。この理由もいろいろ説があるが、中国では仏教の位置付けが安定的なものではなく、道教や儒教などの既存信仰との軋轢の中で廃れたり、盛んになったりするので、中国での密教の衰退を感じていたということはあるだろう。

密教がどのように日本までたどり着いたか。第2章では、今までの陸路での伝承に加えて、海路を経て伝わった側面に焦点が当てられている。空海が日本で見たのはインド僧、善無畏が唐に伝えた『大日経』であった。もう一つの根本経典『金剛頂経』は、インド出身の金剛智が唐に伝えた。通常、真言八祖と言い、龍猛、龍智、金剛智、不空、善無畏、一行、恵果、空海と称されるが、ここには二つの系統があるのだ。

第2章展示風景

特に、立体曼荼羅は、日本では東寺のように仏像の平面的な配置によって表現されているが、インドネシアのボロブドゥールでは、階層性のある巨大な建造物で表現されている。今回、海に伝わった密教を色濃く残す、インドネシアのジャワ島東部、ガンジュク地区から発掘された、金剛界曼荼羅の彫像群を集め、円形台を重ねて、立体曼荼羅がつくられていた。これは、密教のルーツや派生、空海の足跡を東アジアのうねりの中で捉える重要な視点を与えている。

第3章は、空海入唐と恵果との出会いと交流に関する、多くの巻物や法具が展示されている。なかでも重要な資料は、『御請来目録』だろう。『御請来目録』は、空海が持ち帰った密教の経典や法具のリストである。なぜこのようなものをつくる必要があったのか。空海は20年と定められた留学期間を、わずか2年で帰国した。その罪の赦しをえるために、自身が正式な伝承者で、いかに重要なものを持ち帰ったか示す必要があったからである。実際、このリストの中に相当すると思われる法具が展示されており、一級の資料であることがわかる。ここに空海と恵果の出会いが劇的に書かれている箇所がある。

「我れ先より汝が来ることを知りて相待つこと久し。今日相見ること大いに好よし、大いに好し。報命つきなんと欲すれども、付法に人なし。必ず須らく速やかに香華を弁じて灌頂壇に入るべし」である。この記述で伝法灌頂の儀式をすぐ行ったことがわかる。「大いに好し、大いに好し」は、中国語の「大好」(dàhǎo)と語ったことを記したものだろうと司馬遼太郎は『空海の風景』(中公武文庫、1994年)で述べている。おそらく、中国語、サンスクリット語など空海はその時点でほとんど理解していたのではないか。

日本に帰国後、この『御請来目録』が最澄との出会いと別れのきっかけとなる。4章では、日本に帰国後、最澄らとやりとりをした手紙、国宝『風信帖』や、最澄らに勧請を授けた国宝『勧請歴名』などが展示されている。最澄は、空海の『御請来目録』によって、自身の持ち帰った密教が傍流であることを知り、経典を借りることを空海に要請している。また、空海の弟子として勧請を受けたりもしているが、『理趣経』に関しては、文字だけでは誤解されるとのことで長期間、空海の下で修業する必要があると拒否している。最澄は長期間、比叡山延暦寺を離れるわけにはいかないこともあって、弟子の泰範を空海の元に預けるが、泰範は結局、空海の弟子として留まってしまう。密教観と弟子を巡って二人は物別れになるが、それも『御請来目録』があった故だろう。

その他にも、空海が密教の教えを解説した『秘密曼荼羅十住心論』、『弁顕密二教論』、『即身成仏品』など、空海の名著が並ぶ。経典の比較でもっとも著名なのは、天台智顗の行った釈迦の人生を5つの時間、8つの経典に分類した、「一代五時八経」の教相判釈といえるが、空海は自身の独創で、心を10段階にわけて、9段階までは顕教、10段階目を密教と定義している。この思想分類の才能は、仏教、儒教、道教を寓話によって比較した『聾瞽指帰』後に改編した『三教指帰』から見られるが、日本においてこのように思想比較をした上で体系化した人物はほとんどいない。思想家としての空海の才能を表しているといえる。

第4章展示風景

そして、空海が帰国後、京都の最初の拠点となった高尾山神護寺に残された現存最古の両界曼荼羅『両界曼荼羅(高尾曼荼羅)』も大きな見どころのだろう。赤紫色の綾地に金銀泥で描かれおり、恵果から授けられた曼荼羅の図様をもとに、淳和天皇の御願により天長年間(824~833)に描かれたという。1973年、光格天皇の勅願で修理されて以来、約230年ぶりに、2016年から2022年3月まで6年にわたって修復され、本展で初めて一般公開される。会期の前期に胎蔵界曼荼羅、後期に金剛界曼荼羅が公開される。

花鳥円文があしらわれた赤紫色の綾地はかなり暗く、金銀泥の線も途切れている箇所が散見されるが、修復された後ということもあり、柔らかな仏の輪郭が輝いていることがよくわかる。完成時はまさに宇宙に輝く星のような効果を持っていたことだろう。最終章は、金剛峯寺や今に残る弘法大師信仰にまつわるものだ。空海の存在が今でも大きいことがよくわかる。

さて、先に空海を密教の音を知りたいために唐に渡ったのではないかと書いた。空海は書や思想、足跡があまりに巨大であることと、密教の荘厳がきらびやかであるためそちらに目を奪われるが、空海がどのように発声したのか、当時の声明が現在にどれくらい伝承されているのが気になるところだ。内覧会の後、法要が行われたようだが時間がなく、聞きそびれたことが残念だが、会場には空海が残したこだまが響いていることだろう。