「梅津庸一 クリスタルパレス」

会期:2024年6月4日~10月6日

会場:国立国際美術館

2024年6月4日から国立国際美術館で開催されている、「梅津庸一 クリスタルパレス」展を見た。梅津庸一は、その美大批判を中心とした言説やオルタナティブな美術学校・コレクティブ「パープルーム」の運営でも知られるが、作品そのものが関西でまとまって見られる機会は少ない。実際、私も関西に住んでおり、梅津が活躍をし始めた頃はちょうど会社員で忙しくしていたこともあって、その足跡はほとんど知らなかった。私の先生でもある美術評論家、椹木野衣が企画・監修をし、京都市京セラ美術館で開催された「平成美術:うたかたと瓦礫デブリ 1989–2019」展の中でコレクティブの一つとして梅津が主宰する「パープルーム」を取り上げたことくらいかもしれない。

内覧会に行って話を聞きたかったところだが、PR会社からの連絡も来てなかったこともあり、7日の金曜日に行くことにした。その日は暑く、万博記念公園にある国立民族学博物館で開催されていた展覧会を見て移動したので、すでにぐったりしていたこともあって、集中して見られる体調ではなかった。さらに、40代前半の1人の作家の個展とは思えない、膨大な物量でとても見切れるものではなかったので、さっと見た印象として記しておきたい(と思って書き始めたら長くなった)。

国立国際美術館は、1970年の大阪万博の際に開館した万国博美術館を前身とする。万国博美術館は、会期中のべ177万人以上動員し、未だその記録は破られていない。もちろん、大阪万博自体、延べ約6421万人を動員し、1日最高80万人以上を動員した国家的なイベントであるので、その他の展覧会と単純に比較することはできない。しかし、北澤憲昭の『眼の神殿』(筑摩書房、2020年)などによると、日本における「美術」は、1873年、明治以降に初めて参加したウィーン万博の際に、西洋のファインアート(schöne Kunst)を訳したものとされており、「美術」の起源に万博がある。さまざまな工芸から、西洋のファインアートに合うものだけをより分けたのが「美術」である。

さらに、万博の日本版ともいえる上野公園で開催された内国勧業博覧会において誕生したのが美術館や博物館である。同じく上野公園に誕生したのが日本美術学校(現・東京藝術大学)というわけである。国立国際美術館は、万国博美術館の建築を転用して1977年に開館。2004年に現在の中之島に移転して新館が開館しており、これらも万博とは切り離すことができない。梅津が展覧会タイトルに「クリスタルパレス」と命名するのも、1851年にロンドンで開催された世界最初の万博、第1回ロンドン万博で建てられたガラスと鉄による建築が、クリスタルパレス(水晶宮)と言われたからだ。それが温室の設計者として知られたジョゼフ・パクストンの設計であり、後に植物園として使われたこと、近年、梅津が創作のキーワードに「花粉」を挙げていることも大きい。

展示風景

梅津庸一は、美術大学受験や美術大学への疑念から、日本における美術制度の起源を遡行し、ラファエル・コランから黒田清輝に至る作品を、自画像として描いてきた。黒田清輝は、日本美術学校の最初の油画の教授であり、渡仏してラファエル・コランから印象派の技法を習得してきた。といっても、ラファエル・コランは印象派の画家ではない。むしろ印象派と対立していたアカデミーの教授で、印象派の技術を取り入れてアカデミーで教えた。印象派は、日米修好通商条約以後、浮世絵や漆芸などの日本文化の大量の流入によってジャポニスムの影響下にあった。日本文化の伝播が一因となって、明治維新後、日本が本格的に西洋の画法を取り入れようとしていたとき、アカデミーの新古典主義な技法は時代遅れになっていたのだ。

しかし、印象派の登場後、それらの技法が認知をされていき、アカデミーも印象派の技法を取り入れるようになった。それを折衷派という。黒田はアカデミーでラファエル・コランの折衷的な印象派の技法を習得し、それを日本に輸入したというわけである。しかし今日、ファラフェル・コランが世界的に認められているわけではない。印象派の亜流でしかないからだ。コランに習った黒田清輝となると、亜流の亜流になる。元がジャポニスムがきっかけということを考えると皮肉なものである。

補足すると、黒田が印象派の技法を日本に伝える前に、日本最初の美術教育機関、工部美術学校においてイタリアの画家、アントニオ・フォンタネージが来日し、教鞭をとっている。《鮭》で有名な高橋由一もイギリス人画家チャールズ・ワーグマンに油絵を習った後、学生ではないがアントニオ・フォンタネージに師事した。後に日本美術の復興を掲げるフェノロサや岡倉天心によって廃校に追い込まれている。フェノロサらが創設した東京美術学校に洋画科ができたのは、印象派の技法を伝承した黒田の存在によるところが大きい。

そんなわけで、日本の美術教育の最高峰であった日本美術学校の洋画科には最初から捻じれがあり、そこに存立している梅津らが受けた美術教育や美大教育にも、当然ながら最初から矛盾を抱えているわけである。実際、東京美術学校を卒業し、世界的な評価を受けている画家はほとんどいない。黒田の教え子であった藤田嗣治(レオナール・フジタ)がもっとも著名であるが、むしろ陰影に黒を使わない紫派と言われた黒田らの教えを否定し、白と黒を使い「乳白色の下地」「乳白色の肌」と称された独特のマチエールによって世界的な評価を受けた。

梅津は、ラファエル・コランのラファエル・コランが1886年のサロンに出品した油彩画《フロレアル》(1886年、アラス美術館/オルセー美術館寄託)をモチーフに描いた自画像《フロレアル(わたし)》(2004-07年)が事実上のデビュー作とされる(註)。

「floreal」とは、フランス革命暦(共和暦)第8月のことで、4月と5月にあたる。名前の通り、長い冬が過ぎて花が咲き乱れる季節のことを指すのだろう。《花月(フロレアル)》も、地面に花が咲く野原の前で横たわる女性のヌードが描かれている。この女性もまた成熟を迎えるという寓意だろう。

いっぽう梅津の《フロレアル(わたし)》は、無機質なベッドに横たわる自身のヌードであり、ポーズも左右が反転している。古典技法と印象派の技法を折衷したコランの作風と比較して、点描とくすんだ色も交じるものの、発光したような画面が印象的である。コランを亜流と書いたが、私自身はコランには印象派とは違うが、耽美的な独特な魅力があると思っている。梅津の絵画の魅力もおそらく、コランを単なる制度批判の道具に使うのではなく、自己を陶酔できるナルシスティックな何かがコランの絵画にはあると感じていたからだろう。

その後、《フロレアル―汚い光に混じった大きな花粉》(2012-2014年)が描かれ、《花月(フロレアル)》と同じポーズ、背景もより近くなったが、点描の色の種類は以前よりも増加し、輪郭がややボケたイメージになっている。ちなみにこの3点は、西洋美術館で開催された「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展で並べて展示されていた。

高橋由一に西洋由来の洋画、近代美術を求めることは今まであったが、黒田の師であるコランに目を向けることで、日本の洋画受容の歪さは強調される。絵画作品だけでも十分その意図はクリアだが、おそらく自宅にあったものであろう冷蔵庫・丸椅子・扇風機が並べられ、耽美的なコランの《花月(フロレアル)》との差異をさらに明確にしている。《フロレアル(わたし)》の上には鶏肉を描いた作品が展示されているのは、高橋由一の《鮭》に似た現在の生活の中にある物という意図だろう。

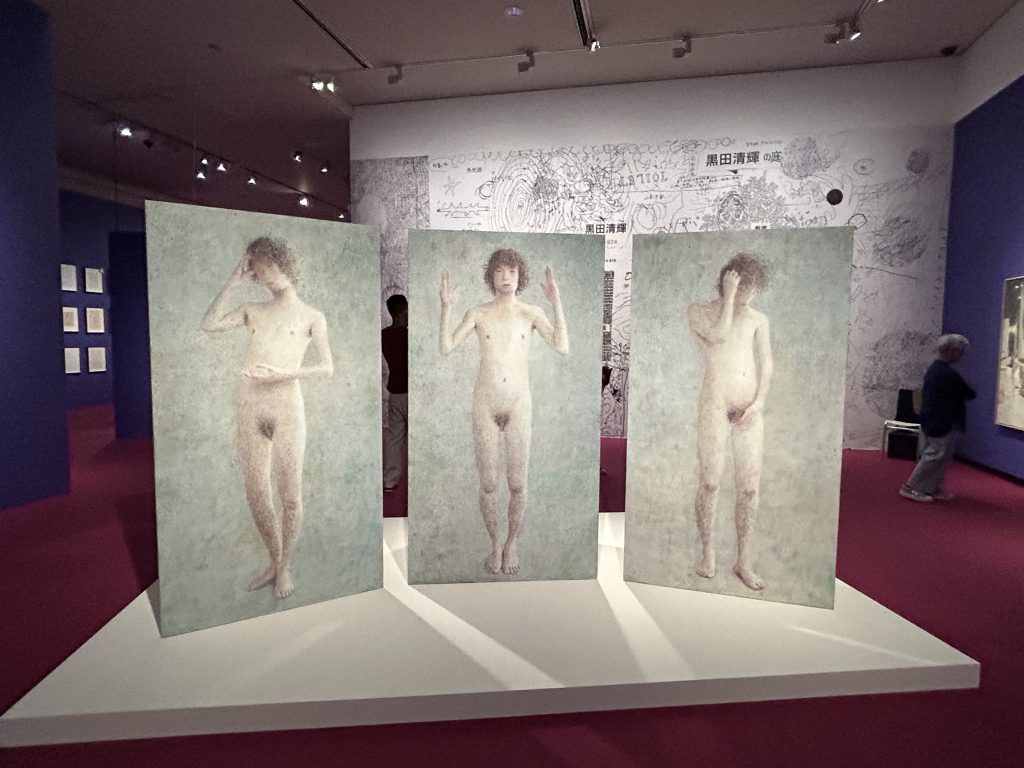

展示風景

ただし、黒田も印象派の捻じれの中で、真に西洋的な絵画を移植するためには構想を重視する必要があると考え「構想画」を志向した。その代表作が、《智・感・情》(1899年)であり、1900年に開催されたパリ万国博覧会で銀牌を獲得した。残念ながら黒田の構想画は根付かなかった。梅津は、この《智・感・情》をモチーフに、自身をモデルにして《智・感・情・A》(2011-2014年)という作品を制作している。《智・感・情》は、女性の裸体のポーズによって、智、感、情のそれぞれの意味を象徴させるものだ。《智・感・情・A》の「A」が何を象徴しているかわからないが、他の3枚の背景が緑系統なのに、1枚だけ赤系統になっており、対比的であることが示唆されている。

その他にも、梅津に似るという真珠湾攻撃で散った大叔父の写真を真鍮筆で描き起こす作品などが飾られ、危うい土台の上に乗る自身の揺らいだアイデンティティが表現されているように見える。その他に、学生時代に描いていた無数のドローイング、美大制度をチャート化した図、ビジュアル系バンドのコレクション、カラフルな壁紙、入れ子状の展示空間などおおよそモダニズム的ではない展示に圧倒される。

興味深いのは、コランや黒田をモチーフにした作品の点描画的な手法である。コランも黒田も、印象派の筆触分割に似ているが、アカデミー的な確かなデッサンの形状を残している。梅津もまた形状について正確ではあるが、それらは点描的に描かれ、むしろ新印象派に接近しているようでもある。それによって、コラン・黒田らの技法を前進させようとしたのかはわからないが、コラン・黒田が残した「重さ」から開放され、ふわりとした印象になっている。それは「不確かさ」や「危うさ」ととることもできるだろう。そして、やはり批判の対象というよりも、コランや黒田に画家として何等かのシンパシーが感じられる部分に、今までの教条的で批判的なアプローチとは違う可能性があると思える。

展示風景

いっぽうで、これらの試みは矛盾の上に矛盾を重ねる行為でもあり、袋小路に至るように思えた。現代美術の環境やコロナ禍から脱出するかのように、2021年5月、信楽に移住し陶芸が始まる。信楽で制作しているという陶芸に、どこまで最初から関心があったのかわからないが、思考と形と色が分離されたことで、自由さを獲得しているように思える。「パームツリー」や「花粉濾し器」といった一応の形状はあるものの、キノコのような、植物のような、性器のような奇妙な形状に、さまざまな色の釉薬が塗られ、機能性はまったくないであろう陶器が、所せましと並べられている。形から形、色から色、考えから考えといった、すべてが何かへと移り変わる流れを、キャプチャーするように留めているように見え、無限に量産されているようである。むしろ、構想やコンセプトといった明示的な意識によって、色や形、素材を抑えつけようとするのではなく、それぞれをコントロールできない状態にしているように思える。ある種のオートマティズムともいえよう。

展示風景

それは近年、制作している版画においても同じような手つきに見える。むしろ統合されていないことに可能性がある。梅津自身は「花粉」をテーマに、それらが散らばり、受粉して生成されていくことをイメージしているようだが、その形状はむしろ、キノコ(真菌類)や粘菌のようであり、複数の性との交配によって成り立っているように思える。「現代美術産業」という章がふられているように、さまざまな名の出ない職人や企業の制作の下支えによって成り立っており、それらの人々の固有性を見い出しつつ、自らは技術的洗練やマンネリにならないように、多くの制作者と交配しながら制作を続けているといったところだろうか。

展示風景

その他に、「パープルーム」の実践が展示されている。その活動については、一度、「平成美術」展や「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展で少し見た覚えがあるが、美學校やBゼミなどとは違って、学校というよりは、コミューンといった方がいいのかもしれない。美大や美術市場などへの制度批判の運動と位置付けられると思うが、関西の人間からしたらむしろ具体(美術協会)などの方が近いのかもしれない。具体のメンバーも美大出身者ばかりではない。

関西・大阪という土地柄自体、国公立の美術大学、近代美術館がない状態で、独自の生態系を築いてきた。その実態は、近年、大阪中之島美術館で開催された「大阪の日本画」展や「決定版! 女性画家たちの大阪」展などでようやく明らかになってきたところだ。具体にせよ、その初期から活動は海外に目が向いており、東京中心の制度からは距離をとってきたし、東京での評判がよかったわけではない。近代の京都画壇や現在の京都のアートシーンも、必ずしも東京を意識しているわけではない。だから、コランや黒田、美術制度の言及は、あまりピンとこない点もある。もし関西にまで強い東京藝術大学の制度が浸透していたなら、森村泰昌などはすでに、コランや黒田の作品をモチーフに作品を制作していただろう。その意味では、むしろ梅津の活動は、関西の方が相性がよいのかもしれないが、東京の制度の中にいたからこそオリジナリティを獲得できたともいえる。

学生時代に、ビジュアル系バンドに傾倒したり、ビジュアル系バンドとコラボレーションしたりすることも、ドメスティックな発展を遂げた内向的な印象をうけるが、ありそうでなかった融合であり、流れているミュージッククリップにおいて、陶芸作品などが変容している様子は、まさに粘菌的で梅津の作品がうまく表象されている。

色彩の専門家という観点からすれば、全体の印象として色相環の赤から青といった右半分よりも、赤紫や紫といった左半分の印象が強く、印象派よりも、象徴主義やナビ派、ドイツ表現主義といった内面的な世界を表す色使いであるし、戸外よりも室内的である。それがビジュアル系バンドの世界観と近いと思えば腑に落ちる。

かつて黒田は紫派と称されたが、梅津の紫は戸外のものでなはく、室内、あるいは地下の紫であり、クリスタルパレスのような日の差すような場所ではなく、日が指さない森や地下の中で繁殖する粘菌のような印象である。新しいパープル・紫派といってよいかもしれない。それは地下につくられた現在の国立国際美術館に非常に合っているように思えた。ただし、私たちの研究で少しわかった、モネやコラン、藤田嗣治が炭酸カルシウムや硫酸バリウム、あるいはレーキ系の顔料の特質をうまく利用して自然光で蛍光発光させていたように、梅津の独特の画面の輝きは、何らかの光の効果のように思える[1]。それが何なのかはもう少しじっくり見てみたい。

いずれせよ、圧倒的な創作のエネルギーと異様な量産、広い美術館内部を埋め尽くすパワーは、同世代のアーティストの追随を許さない。日本の美術大学や美術市場の制度批判を超えて、どのような世界に着地するかは進行形であると思うが、これからのケミストリーに期待したい。会期はまだ始まったばかりなので、何度か見てみたいと思う。

[1] 「フジタは紫外線によって赤、緑、青に蛍光発光する3種類の白を使い分けていた!~レオナール・フジタ(藤田嗣治)が描いた肌質感の秘密を、蛍光スペクトル解析によって解明~」(国立情報学研究所、2023年11月27日)https://www.nii.ac.jp/news/release/2023/1127.html (2024年6月11日最終アクセス)

(註)梅津庸一氏からの指摘により修正。2025年11月24日。https://x.com/parplume/status/1992399870880333959