拙稿「プロパガンダ型展示に抵抗せよ!」では、偏った政治的主張を子どもたちに押し付けてくる各種コンクールの実態についてご紹介しました。

本稿では、プロパガンダ型の展示を下支えする日本特有の(悪い意味での)倫理観について、主に書道界に絞って考察していきたいと思います。と、同時に、どうすれば書道を始めとする芸術一般を伸び伸びと楽しむことができるのか? そのヒントになりそうな事例もご紹介します。

なぜ、書道に絞ろうと私が考えたのか?

理由は明白です。書道界に漂う事大主義、権威主義、強烈な序列意識などなどにあきれてしまうことが多いからです。

公募展や団体展に足を運びます。すると、偉い先生の作品は、すぐにそれと分かるように展示されています。偉い先生よりも良い作品を書いていたとしても、段位が下の方の作品は目立つ形では展示されません。つまり、実力本位での展示なんてほとんどないのが日本の書道界です。

目立つ展示をされたかったら、社中や団体内での階級(?)や段位を上げるしかない。ところが、この階級を上げるのが、また一苦労です。礼儀正しさ、誠実さ、そして何よりも互恵性・返報性に基づいたある種のやり取りを重ねることによって、一歩ずつ地道に地位を上昇させていくしかないのです。

「字」そのものについても疑問が湧いてきます。例えば、ある団体があるとすると、そこに属するメンバーの字がみんな似たり寄ったりになってしまうのはなぜなのでしょうか? ヒラの会員の方たちは、団体のトップの字をお手本にする。そして、そのお手本を忠実にまねると評価される。

がしかし、そのトップの方だって、元々の団体の創始者の字をお手本にしている。だから、結局はその団体や社中の人々の字はみんな似通ったものになってしまうのです。

お手本を厳粛に、真摯に受け止め、虚心坦懐に臨書することの重要性は素人の私にだって分かります。臨書を繰り返すことによって、お手本の背景に潜む思想性、時代性、書風を徹底的に理解できるわけですから、臨書はもちろん重要な練習法だとは分かっています。

しかしですよ、臨書に励む多くの書家の方たちの中で、臨書の成果を活かして、己、独自の書風を創造している方がどれだけいるのでしょうか? 公募展などを見ていると、はっきりと答えは分かります。「独自の書風を生み出している作家など、ほとんど存在しない」と。独自の書風を生み出せない創造は、創造の名に値しません。ただ、師匠や先人の模倣に過ぎません。

もちろん、「どんなに忠実に臨書しようとしても自ずと個性は出るのだから臨書にも大きな意味がある」という考え方もあるでしょう。しかし、その個性は、どうしたって小さくて、弱いものにすぎない。独自の書風を生み出すことは、芸術家として認められるためにどうしても必要な要素だと思います。

1882年の「書ハ美術ナラス」論争は、書道界に関係している人間であればだれでも知っているはずでしょう。長い間、日本では「書」は「美術」から除外されていたわけです。日展に「書」が加えられたのは、戦後の1948年と、その歴史はまだ浅いと言わざるを得ません。

私は、長らく美術(=芸術)として認められてこなかった、というコンプレックスこそが、日本の書道界に事大主義的な雰囲気を漂わせている元凶ではないかとにらんでいます。

臨書する際のお手本はなぜ、中国の古典や格調高い書物の一節が取られるのか? お手本の字はなぜ崇高な理想や理念を表象するものでなければならないのか?

書いている人が偉くて、立派で、格好よく見えるから、しかつめらしい文句を古典から拾ってくるのでしょう。自分自身が心の奥底から書きたい文字や文章だから選ぶのではなく、倫理的に自身を高めてくれる、向上させてくれるーーそんな期待感が臨書の中には潜んでいます。書家に、本当の意味で芸術家としての自信がないからこそ、さも重々しい文字を選んでいるのでしょう。そんなことしていて、書家の皆さんは楽しいのでしょうか? 私にはとても楽しくは思えませんが。

- お手本は高邁・崇高なものである。

- お手本は常に拳拳服膺すべきものである。

臨書における、そういった「常識」が書道界特有の精神主義、事大主義を生み出している気がしてならないのです。

そして、この精神主義は、容易にプロパガンダに利用されます。本稿冒頭でご紹介した拙稿「プロパガンダ型展示に抵抗せよ!」を思い出してみてください。神奈川県神社庁は、書道のコンクールでお題の一つを「神国日本」に設定していました。戦時中の日本では「習字」のお手本にどんな文字があったか、少しだけご紹介しましょう。

- 「クニヲマモレ」(文部省編「テホン上」1941年)

- 「いせまゐり」(文部省編「てほん下」1941年)

- 「命令占領守備」(文部省編「初等科習字二」1942年)

これら、お手本に選ばれた言葉は、言葉そのものに崇高性が付与されているというよりも、習字のお手本に選定されたが故に、崇高性が与えられている(期待されている)のです。言い換えると、崇高であるべき書のお手本に使われているのだから、当然、その言葉は崇高に違いない、という転倒が潜んでいるということです。

「この崇高な理念に従え!」「従わなくてはならない」という権力者側からの恫喝まじりのプロパガンダとして、書道のお手本が利用されやすいのは、手本がそのままスローガンとして子どもたちの頭を洗脳するのにうってつけだからでしょう。そして、むしろ、書道がお国の役に立つことが、書道の誉れであるという倒錯さえ生み出すのです。

図書監修官・角南元一(すなみ・げんいち)が1943年に著した「芸能科教育論」(教育美術振興会)では、こう記されています。

「芸術が国家の御用に立つ、政治の御用に立つといふことが何で芸術の堕落であるか。我々はさういふ意味に於て、御用芸術こそ日本の芸術であると思ふ」

このような発想に下支えされ、書道も「皇運扶翼」のために利用されたのが戦前の日本社会だったのです。

2025年の今、書道が国家や政治の御用に立つものになっているわけがないと言い切れますか? いや、今でも偏った政治理念に利用されているのではないでしょうか?

神奈川県神社庁の「神国日本」だけではないのです。私が全国の書道コンテスト等を見ていると、結構きわどいお題(お手本)はたくさん発見できます。

「日のまる」「おはらい」「岩戸開き」「浦安の国」「ふじ山」「伊勢神宮」「五十鈴川」「日本書紀」など日本神話の世界と縁の深い題材がとられているのです。戦時中の「いせまゐり」とほとんど何も変わらないようなお題です。「戦前」と「戦後」は書道のお題を通じて巧みに接続しているのです。

地方都市においては、「●●神社(神宮)奉納書道展」という形でのコンクールが多いため、どうしても神道に親和性の高い言葉がお題に選ばれることが多いです。ただ、市町村など自治体が主催の書道展でもよく見ていると神話的な言葉が墨痕も鮮やかにしたためられていることがあり、見ていてドキッとさせられます。

筆者は勉強不足のため、なぜ神社に奉納される書道展というのが日本全国で見られるのか、その起源や存続している経緯を知りません。ただ、このような奉納展が存続する限り、神道的な言葉を子どもたちが半強制的に書かされるという現状は変わりようもありません。神社側はお題(お手本)を設定する際に神道色のない言葉にしてほしいですし、参加児童やその親御さんも書く文字の意味をよくよく考えてから、コンクールに参加するか否かを決めてほしいものです。

さて、ここまでつらつらと、書道界の権威主義について思うところを披露してきました。私の考える書道界の問題点に対して、アンチテーゼと受け取れるような書道展に最近出会いましたので、ご紹介いたします。

東京・銀座のギャラリー向日葵で2025年1月6日から12日まで開催された「第5回伊藤奏個展」は、会場に入って思わず笑みが浮かびました。

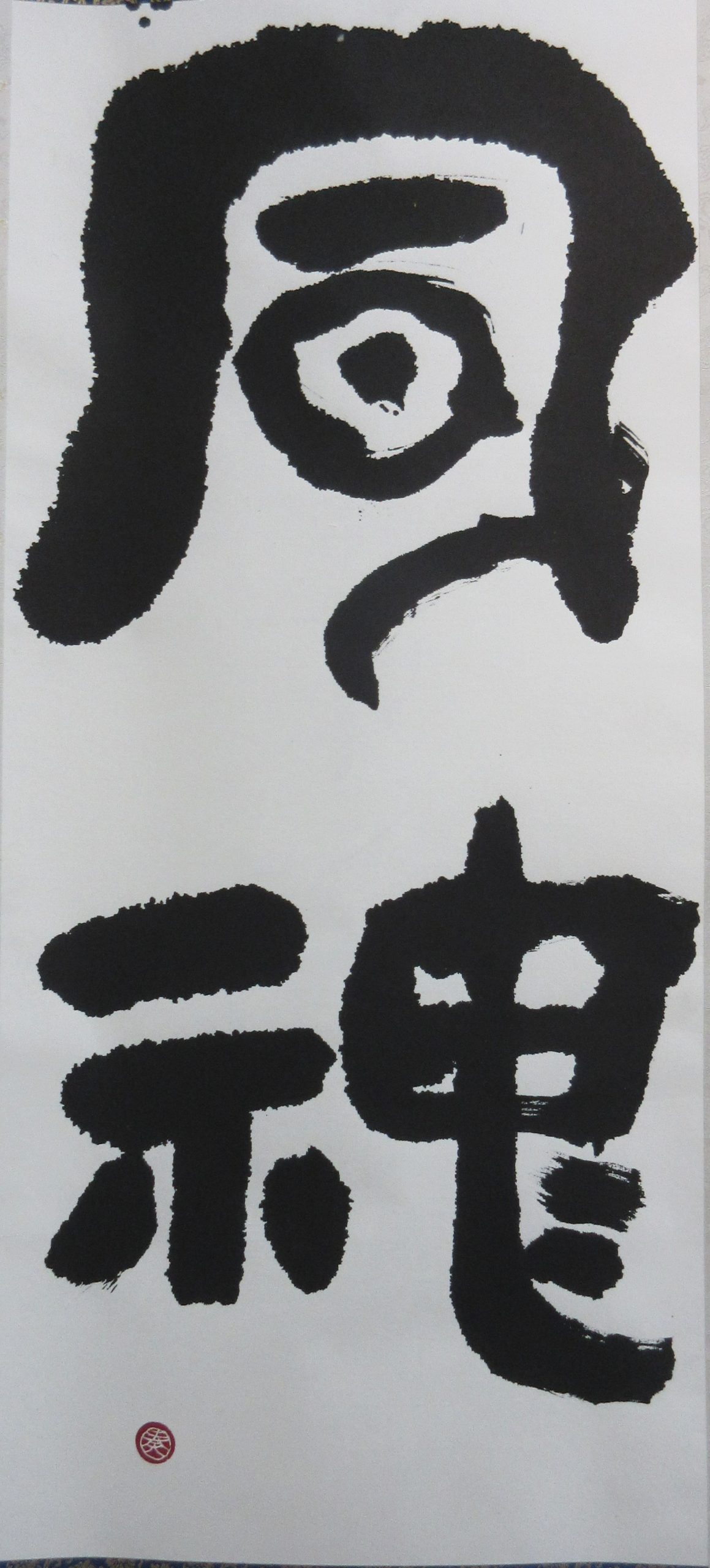

「風神」

「風神」という作品。風の真ん中に「目」のような、「日」のような形象が明るく、さわやかに書かれており、こんな風に頬をなでられたら自然と幸せな気分になれそうです。神もユニークです。稲光りの意と音を示す「申」に余分な点が2つ付いた異体字を採用していますが、その点が小さな妖精の羽根のようにも見え、やはり伸びやかで楽しそうな「神」です。

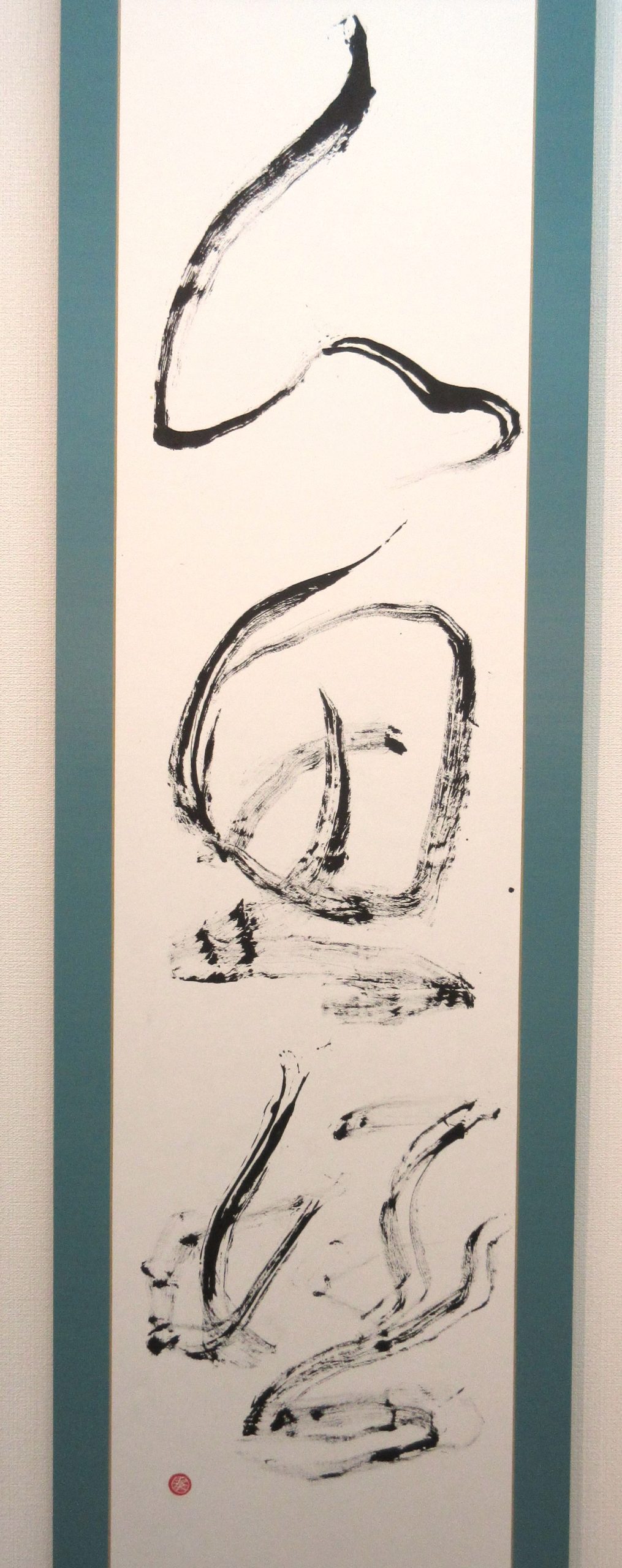

「人魚姫」

「人魚姫」「太陽」「浮」といった字もなかなかの風格ですし、文字ではなく「はりねずみ」「タコ」といった生き物の絵も描かれています。

「はりねずみ」

1980年9月生まれなので、現在44歳の伊藤さんが会場にいらっしゃったのでお話しをうかがいました。「書道はまったくの独学です。字に関しては、良いも悪いも分かりません。ただただ、自分の好きな字や生き物を好きなように書いてきました」。

伊藤さんは脳性麻痺による関節の機能障害を幼時から持っています。20歳くらいの時、知り合いの書家からこう言われたそうです。「奏さん、あなたの麻痺は確かに障害なのかもしれないけど、麻痺で自然に生じる肘や膝の関節の硬さが、ほかの人には出せない面白い線や運筆を生みだしてくれるかもしれないから、書道をやってみなさい」。

その言葉を受けて、ひたすら書作に打ち込んできた奏さん。2008年、ギャラリー向日葵で初個展を開催後もこつこつと制作を続け、2025年に5回目の個展を迎えたわけです。

「好きな書家も特にいませんし、好きな字のお手本もありません。芸術家・岡本太郎さんの仕事はいいなーと思ったことはありますが」と語る伊藤さんは、臨書もほとんどしません。自分が書きたいと思った時に、ひらめいた字や生き物を一気呵成に書くのだそうです。

私は、多幸感あふれる伊藤さんの作品を前にして、今後の書のあるべき方向性を感じ取りました。①自分が本当に好きでたまらない言葉を書く②臨書にこだわらず、「書きたい」と思った、その初期衝動を重視する③己の弱点をメリットに転換して制作するーーといった辺りになりましょうか。

伊藤さんの作品にお手本はありません。自分自身の内面から湧き上がってくるものが彼女にとっての“お手本”です。つまり、お手本もお題もすべて自分自身ということです。なんと健全な営みを生きているのでしょうか!

伊藤さんには、団体内での昇段も階級の上昇も関係ありません。好きなものを好きなように書く。つまり、自分が一番楽しんで書いているから、ほかに特に報酬は不要なのです。その真っすぐな感情が見る者にもダイレクトに伝わってくるのが彼女の作品の魅力といっていいでしょう。

「臨書もしないなんてありえない」と驚き、あきれる書家の方に私はお尋ねします。「で、あなたは書道を何年もやっていて本当に楽しいんですか?」と。

伊藤さんの書く「はりねずみ」や「タコ」に崇高さは確かにありません。でも、それゆえに「はりねずみ」や「タコ」では何らかのプロパガンダを行うのは極めて困難です。

私は「クニヲマモレ」よりも「はりねずみ」の方が好きです、大好きです。

伊藤奏さんのように融通無碍の境地で書道を楽しむ人が増えてくれば、書道界も活性化すると思います。そして、プロパガンダにも利用されないはずです。

多くの方に、権威主義に覆われた書道界に風穴を開ける伊藤奏さんの作品を見てほしいです。

(2025年1月13日15時58分脱稿)