東大阪市文化創造館

「堀川すなお 分かろうとしようとする行為」

会期:2021年11月13日(土)~23日(火・祝)

会場:東大阪市文化創造館1階多目的室

2021年11月13日(土)~23日(火・祝)まで、東大阪市文化創造館1階多目的室において、堀川すなお「分かろうとしようとする行為」展が開催されていた。一目見て理解できる作品ではないが、何か新しい試みをしようとしているように思える。それが何を表しているのか少し読み解いてみたい。

東大阪市文化創造館は、まだあまり知られていないと思うが、2019年9月1日にオープンした新しい複合文化施設で、1500席の大ホールと300席の小ホールという音楽ホールに加えて、音楽スタジオ20室、様々な用途に使える多目的室、音楽・ダンス・会議・アート・茶道・華道などができる創造支援室など、市民の鑑賞と創造・交流を促進できる最新の空間、設備を備えている。

最寄りの駅は近鉄八戸ノ里駅で、北に約200mにあるため利便性は高い。八戸ノ里はご存知の方もいるかもしれないが、司馬遼太郎が住んでいたところで現在は、駅の南側には住まいを基に安藤忠雄が設計した、司馬遼太郎記念館がある。あるいは、様々な話題をつくっている近畿大学にまで行くバス停もある。八戸ノ里を含む東大阪市は、町工場が集積する地域として知られているが、全国的には全国高校ラグビー大会が開催される花園ラグビー場があるため、ラグビーで有名かもしれない。この真新しい文化施設は、東大阪市に対する既存のイメージに、芸術文化の側面を書き加えるものだろう。町工場が多数あることもあり、「ものづくり」という点では、そもそも美術とは親和性が高い。

堀川すなおは、東大阪で生まれ、マザーマシンと呼ばれる様々な部品をつくるための大型機械の置場を遊び場として育った。また、祖母の家系は発明をしており、設計図と機械という環境に取り囲まれていた。その頃から設計図の持つ絵画的な魅力に惹かれていたのかもしれない。そもそも、ダ・ヴィンチの膨大な手稿に描かれた様々な「機械」にみられるように、ルネサンス期のイタリアにおいて、アーティストにとって美術と機械の発明は親和性が高く、その頃から専売特許も制度化されていった。世界最初の特許法は、ヴェネチア共和国で1874年に公布された「発明者条例」であり、ダ・ヴィンチもミラノ公国の王侯貴族から依頼を受け、様々な発明を行ったというわけである[i]。その意味では、アーティストとなった堀川と、彼女の育った環境は、違和感がないばかりか、むしろ非常に適しているといえる。

東大阪市文化創造館1階多目的 展示風景 撮影:表恒匡 写真提供:アートコートギャラリー

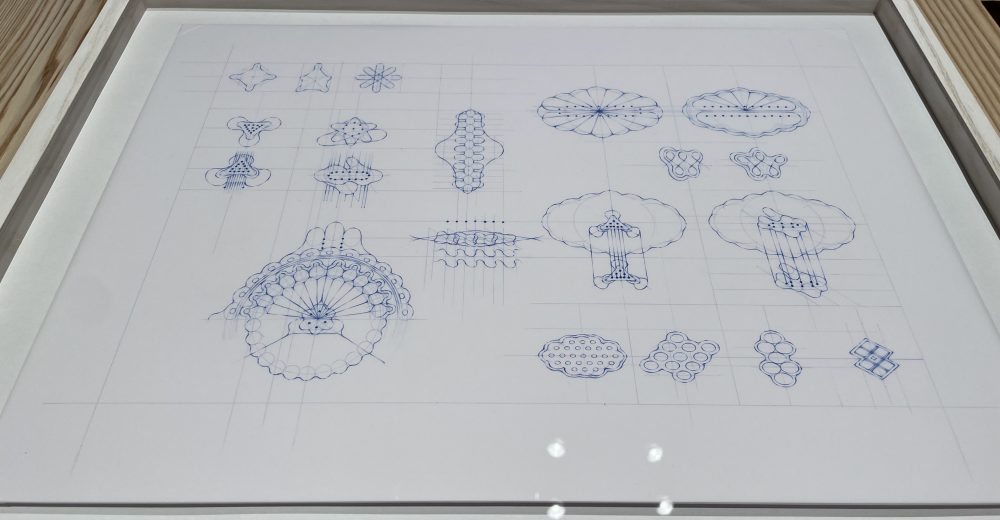

堀川は、「画家」といってもよいと思うが、その絵画は、何かの設計図のようにみえる。展覧会場となった、東大阪市文化創造館1階多目的室の壁面近くには3作の絵画が吊られており、それぞれマットで輝く白い面に、青い線の図形が描画されている。それらは近年、藤田嗣治が使用したことで知られる、タルクを用いた白い下地に青い顔料で描かれており、設計図の「青焼き」を反転させたような印象を覚える。また、絵画の前には、それらを細かく解析したような、マイラーフィルムに青の色鉛筆を描いたドローイングが3列の机に大量に並べられている。その幾何学的で綿密な曲線はコンパスなどを用いて描かれている。

絵画作品 展示風景 撮影:表恒匡 写真提供:アートコートギャラリー

「分かろうとしようとする行為」という展覧会タイトルにあるように、何のための設計図かと言われれば、理解のための設計図といえるだろう。しかし、展示されている絵画は、バナナがモチーフとなっているが、これらを見て「バナナ」だと理解することは難しい。言われてみれば、バナナを思わせる要素はあるが、総体としてバナナのイメージとはほど遠いからだ。なぜそのような絵画になったのか。

我々は「バナナ」を知っている。しかし、堀川は対象(ここではバナナ)を永遠に捉えることができない存在(モノ)として位置付けている。確かに、どのように知っているのか、それを言葉にするのは難しい。特に食物の認知は、見た目だけではなく、味・匂い・触感・手触りなどによるマルチモーダルと言われる複合的な体験であり、それらは分かちがたく感覚の中で結びついている。現在ではバナナはスーパーでもコンビニでも安価で並んだ日常的な果物であるが、1970年代にフィリピン産が出回るまでは高級品であった[ii]。そのため慶事や入院時の贈答品に使われており、そのような特別な日の記憶と結びついていることもある。バナナが取れる地域では昔から日常的なものであろう。そのような記憶と感覚を分離することも難しい。そのため、ここでは形状に関するものだけを抽出し、モノの理解の過程を知ろうとしている。

ドローイング作品展示風景 撮影:表恒匡 写真提供:アートコートギャラリー

ドローイング作品展示風景 撮影:表恒匡 写真提供:アートコートギャラリー

絵画作品の制作プロセスを簡単に説明すると、まずある日本人に「バナナ」の形状のみに限定して言葉(文章)にしてもらうことから始まっている。例えば、「外は薄い」「先が黒く、固くなっている」「ゴムのような質感」「反り返った形」「支えの先は繊維が毛羽立っている」「黒い点々がある」などである。それら24項目ある「バナナの形状の定義」は、人がモノを観察し、形状を認識する過程でもある。そのため外から中へと記述が進んでいる。それらには “バナナ#3(28)F.観察;日本人#1”という記号でタイトルがつけられている。

次にそれをgoogle翻訳で英語に翻訳したものから、異なる文化的背景を持つ3人に、図を描いてもらう。そして、その図の説明や、文章の解釈について英語で聞き取り、それを基に堀川が描いたのが3作の絵画である。それぞれの出身地は、トルコ、フィリピン、パキスタンである。つまり、絵画ができるまでに、日本語による文章、英語に翻訳、3人が想像した図、英語によるヒアリングという工程を経ている。その過程で、様々なイメージのズレが生じている。さらに、3つの絵画から、3人がなぜそのような形状を想像したのか、堀川自身が読み解いていったのが、それぞれの絵画の前の机の上に展示されたドローイングというわけである。

最初は、堀川だけでモノの形状を言葉で記述し、それらを解釈して図に表していたという。その後、人がどのように言葉を解釈し、意思疎通しているか関心を持ち、他者にも言葉に記述してもらったり、解釈してもらうことを試みるようになった。たしかに個人で実施することも不可能ではないが、形状以外の知覚や記憶と切り離すためにも、他者の解釈を経る方が、よりモノの形状に近づけるかもしれない。例えば、印象派は色の恒常性やモノの形状を無視し、瞬間瞬間の光の変化だけを捉えることを試み、それを表現するために筆触分割や点描のような方法を採用した。堀川は、形状の認識と言葉に絞って、他者を通すことで、モノの形状や存在に近づこうとしている。

ただし、視覚情報処理は、3次元形状と照明、光学的特性の3つが混ざった物質を取り囲む光線パターンから知覚されるものであり、いわゆる「質感」は3次元形状ではなく、表面の光学的特性の影響が大きい。“バナナ#3(28)F.観察;日本人#1”のバナナの記述を見ると、質感に関するものも多い。例えば「ゴムのような質感」「支えの先は繊維が毛羽立っている」「外の内側と中は、繊維が毛羽立ってふわっとしている」「外の内側と中の繊維は、シャリシャリの雪のような表情をしている」「中は少し濡れたような質感をしている」などである。色に関しては、形状に絞っているので、直接的な記述はないが、「黒い点々がある」というような黒に関するものはある。いわゆる色覚も、実は「質感或いは材質認知の機能の一部」[iii]とされるので、質感の機能に含められる。つまり、これらのバナナの記述は、形状と質感を取り出したもの、ということになる。

日本人の質感に対する捉え方は広いため、これらの語彙を翻訳しても、おそらく直接的な変換は難しいだろう。例えば、現段階で質感は「Texture」とgoogle翻訳で訳されているが、日本人が質感に含む概念はそれだけに収まらない[iv]。質感は「物の性質」を基に、それらを知覚し、感じるという、広義な概念だからだ。特に感情の変化や価値判断を伴う場合、「感性的質感認知」と定義されている[v]。そういう日本人の広い質感の概念があり、さらにその感覚の繊細さが日本語という文字で書かれている。それを機械的に翻訳したものから想像していることになり、おそらくそこには客観的な形状だけではない感覚が漏れ落ちていると考えた方がよい。そのような特性は他の言語にもあるだろう。

《バナナ#553” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;トルコ共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

《バナナ#553” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;トルコ共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

そのような漏れ落ちた言葉から、ここではパキスタン人・フィリピン人・トルコ人が異なる文化的背景や個人的記憶を基に想像しており、そのため別のものを想像してしまうということも起きているのだろう。つまり、形状の認識と言葉の解釈だけでは、バナナという像を結ばないということになり、堀川の指摘するように、永遠に捉えることができない存在(モノ)を証明していることになる。その理解の多様性を、堀川は一つの設計図として描いている。さらに、その描いた絵画を基に、なぜそのようなイメージをしたのか、一つ一つ解き、ドローイングに描き起こしている。つまり、設計図のように見えた図は、人々のバナナという形状の認知のプロセスを、言葉に置き換え、さらに再解釈していく認識・想像するプロセスの工程図ということになる。それは工学の分野で言えば、リバースエンジニアリング(逆行工学)と言われ、機械の分解や動作の解析を通じて、設計図を書き起こすことに似ている。ある意味で、知覚心理学・実験心理学のような方法でもあり、形状知覚の堀川なりのアプローチといってもいいかもしれない。それは、キュビスムのように風景を単純な形に還元化し、多角的・立体的・構造的に描く手法のさらに奥に忍び込み、他者の認知のプロセスの形状を描く方法といってもよい。

《バナナ#553” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;フィリピン共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

《バナナ#553” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;フィリピン共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

例えば、トルコ人の想像から堀川が描いた絵画は、糸が編みこまれた絨毯のように見えるし、フィリピン人の想像から描いた絵画は、ある種の宇宙観にも見えるし、ステンドグラスにも見える。パキスタン人の想像から描いた絵画は、楽譜のようにも見るし、3次元の空間の設計図にも見える。想像する模様や形の元が、教会やモスク、絨毯のような宗教的・文化的なものから来ており、バナナという形状のパーツから、新たなイメージの大伽藍がつくりあげられているのが興味深い。堀川はそのような人々に潜む想像の源泉を探ろうとしているのかもしれない。

《バナナ#551” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;パキスタン・イスラム共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

《バナナ#551” バナナ#3. (28)F.観察;日本人#1”google翻訳,読み;パキスタン・イスラム共和国(33)#1F.2010-11》(2020)

自身の理解を超えて、他者の理解、認知、想像を描いていく方法は、リレーショナルであり、ソーシャルなものだともいえるが、それを絵画として提示していることに面白さがあり、キュビスムでもなく、シュールレアリスムでもない方法で、絵画における形を復権している。すっかり色彩が主流となって抽象化してしまった絵画に、新しい方法で形を取り戻しているのだ。そして、他者の認知機構と想像力を介して、形の想像の根源にあるものに辿り着こうとしている。AIや生物などを使って新しい形象をつくる試みは近年、盛んになされているが、あくまで人間の心の中の形を求めているのも特徴だろう。

今回の絵画の基になった“バナナ#3(28)F.観察;日本人#1”が日本人による記述であり、質感認知に特徴があるが、他の地域・言語の人々の観察を基にした絵画もあるという。形状と質感を統合して考えるか、分離するかは今後の課題になるだろう。

ドローイング作品(一部)

ドローイング作品(一部)

ドローイング作品(一部)

バナナに関して付け加えると、歴史学者の久野愛によれば、アメリカの場合、1870年代になって、鉄道や船舶を使った冷蔵輸送や長距離配送が可能なったことで、熱帯地方の果物や野菜が一般に売られるようになったという。その当時は「レッドバナナ」と言われる赤茶色のバナナも売られていたが、アメリカへの輸出用はグロスミッチェルと言われる黄色い品種のみが生産されるようになる。赤い品種は皮が傷つきやすく、長距離輸送に向いていなかったため、黄色い品種に特化したからだ。つまり、バナナ=黄色というステレオタイプのイメージは、近代以降の国際市場の要請によって出来たものなのである[vi]。そのような背景を知ると、『The Velvet Underground & Nico』のジャケットに描かれたアンディ・ウォーホルのバナナは、ある種の日常的なアイコンであったことが分かるだろう。また、バナナは蛍光成分が多く含まれていることが近年わかっており、表面が独特の輝きを放っているのはそれが原因である。そのような色彩や光学的特性が、質感を含む形状の認識にどう影響するかも興味深い点である。バナナというモチーフは食物としても、物質としても奥が深い。

《Passing on Hope with a Rugby Ball》(2019) 撮影:表恒匡 写真提供:アートコートギャラリー

今回の展示で気になったのは、設計図のような繊細な描画であるため、作品のサイズが小さいことである。もう少し体感的な方法はないかと思われたが、東大阪市文化創造館には堀川が手掛けた壁画があるとのことで紹介された。それは堀川が描いた約3.2m×1.8mの作品を原画として、約9.5m×5.3mへと拡大し、ホーローに焼付けたものだという。コンペで、ラグビーボールを題材とする堀川のプランが選出され、2019年9月開館に合わせて東大阪市文化創造館の中庭に設置されている。制作に際して、堀川は、東大阪市の小学校やお祭りでラグビーボールを観察するワークショップを9回行い、東大阪の子どもたちがラグビーボールから導き出した形や言葉を解釈して描かれている。それは巨大な設計図のようでもあり、光が当たることで、ある種のステンドグラスのような印象を与えている。宗教性はないが、マティスのロザリオ礼拝堂を想起させる崇高さを称えており、堀川の作品の展開に加えて壁画の新しい可能性を拓いていると思えた。

[i]上山明博『プロパテント・ウォーズ:国際特許戦争の舞台裏』文藝春秋、2000年、pp.26-28.

[ii] 「バナナが高級品だったってホント?」国立公文書館アジア歴史資料センター、https://www.jacar.go.jp/glossary/tochikiko-henten/qa/qa12.html

[iii] 小松英彦「色と質感を認識する脳と心の働き」近藤寿人『芸術と脳:絵画と文学、時間と空間の脳科学』大阪大学出版会、2013年、p.212

[iv] 2021年12月7日アクセス.

[v] 『質感の科学:質感・認知メカニズムと分析・表現の技術』朝倉書店、2016年、p.18.

[vi] 久野愛『視覚化する味覚:食を彩る資本主義』岩波書店、2021年、pp.67-69.