清川あさみ個展――神話の糸

会期:2025年2月1日(土)-2025年3月29日(土)

会場:MAKI Gallery(東京・天王洲)

(東京都品川区東品川1-33-10)

清川あさみの大型個展「神話の糸」が、2025年2月1日から3月29日にかけてMAKI Gallery(東京・天王洲)で開かれている。2024年8月8日から9月23日にかけて鹿児島県霧島アートの森で開催された特別企画展「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」の出品作を基に、新作を交えて新たな展覧会として紡ぎ直す試みである。

清川あさみは、1979年兵庫県淡路島生まれ。1998年から、文化服装学院で服飾を学びながらファッション誌のカリスマ読者モデルとして活躍した。2001年に同学院を卒業後、アーティスト活動を本格化し初個展を開催している。2003年に写真に刺繍を施す独自の手法を開始し、現在は様々な作品制作やアート・ディレクション、さらに異業種コラボレーションを展開している。2022年からは、大阪芸術大学の客員教授も務めている。

清川あさみ

アーティストとしての清川は、一貫して自分を取り巻く世界を深く捉えることを追求している。それは、世界の全体性を把握する試みと言ってもよい。

物事の本質は、表面だけを見ても分からない。目に見える表面だけではなく、目に見えない裏面も見通した時に初めて、物事は全体的に把握される。そうすることにより、清川は世界をよりよく知ろうとし、人間として望ましい生き方とは何かを模索しているようである。

例えば、華やかなファッションの背後には、それを着ようと思う人の心がある。人工的な大都会の背後には、緑溢れる大自然がある。変化し続ける現代社会の背後には、悠久不変の古代神話がある。究極的には、生の背後には死がある。

そうした目に見えるものの背後にある目に見えないものにまで関心を持つ清川にとって、写真に刺繍を施すという手法は非常に適している。なぜなら、刺繍には意識されなかったものを可視化する働きがあるからである。

元々、写真は全てをフラットな視覚情報に還元し、具体的な物質感を均質化してしまう。また、写真が映し出すのは目に見える外面だけであり、目に見えない内面は脱落してしまう。さらに、写真に撮られた被写体はかつてどこかに存在したものであり、今ここには存在しない。つまり、写真では、哲学者ヴァルター・ベンヤミンのいう「アウラ」が凋落する。

これに対し、写真に刺繍を施すと、純粋に視覚的なものの中に即物的な触覚性が立ち現われ、表層的な映像に深層的な内容が重ね合わされ、過去のどこかを現在のここに結び付けることができる。そうして映像(イメージ)としてのリアリティに物体(オブジェ)としてのリアリティが組み合わさり、異化と同化の中で精妙な相乗効果が生まれる。いわば、清川は写真に刺繡を施すことにより新たな「アウラ」を生み出そうとしているのである。

実際に、ベンヤミンは『陶酔論』で「アウラ」について次のように洞察している。

目立つものが、真のアウラである。つまり、装飾的なもの、物や存在が包まれたように固く縫い込められた装飾模様、それが真のアウラである[1]。

また、清川の場合、そこで生み出される「アウラ」は光輝感が顕著である。刺繍糸やビーズの光沢が見る角度により様々に表情を変えて光り輝き、作品全体が宝箱を開いたような印象を与える。それは、人間にとって正しい方向が「光」として感受され、前向きで肯定的な生き方の指標が「美」であることを象徴的に示すものであろう。

◇ ◇ ◇

図1 清川あさみ《White Wall》2001年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

本展「神話の糸」でまず注目して欲しいのは、清川自身が自らの「出発点」と語る、2001年に制作された《White Wall》(図1)である。

2001年は、清川が学生とモデルを共に卒業してアーティスト活動を本格化させた年である。その出発の年に制作されたこの《White Wall》は、複数の長方形の布地にハサミで切った無数の布帯をミシンで縫い付け、横約5メートルまで繋ぎ合わせたキャリア最初の大作である。「処女作にはその作家の全てが含まれている」という言葉通り、この作品は清川のその後の展開を予言している。本稿を読んでもらえばやがて分かるように、清川の創作世界はこの「出発点」から最新作まで常に一貫しているのである。

清川によれば、この《White Wall》は、形態面では、画面の巨大さで世界そのものを象徴し、ランダムかつ有機的に引かれた布帯の裁断線やミシンの縫込線で万物の流動的なエネルギーを表現している。また、その「裁断と縫込」は「破壊と再生」のプロセスを意味し、森羅万象の無常な儚さと共に持続的な勁さも表象している。

さらに、この作品は、色彩面では、画面全体を絵の具で白く塗り潰すことで過ぎ去った世界の再生と刷新を暗示している。その白色は、無限の可能性を秘める新たな出発を含意し、そこでは過去を踏まえた現在という時間性が生まれると共に、新たに開かれた未来が示唆されている。

つまり、この作品は、自然界における「破壊と再生」の永遠の循環が持つ秩序の力強さを提示するものといえる。一見、切断も縫合も荒々しいが、作品全体のグリッド状の構造と色彩の微細なグラデーションは本質的に美しい。そこに感じられるのは、決して後向きな退廃ではなく前向きな健全さである。

この糸で縫うことを中心とする巨大平面作品《White Wall》により、清川はアーティストとして一つのブレイクスルーを得る。その延長上で、清川はその2年後の2003年に、偶然写真の上に重なった糸を目にして写真に刺繍を施すという現在まで続く独自の手法を編み出すことになる。

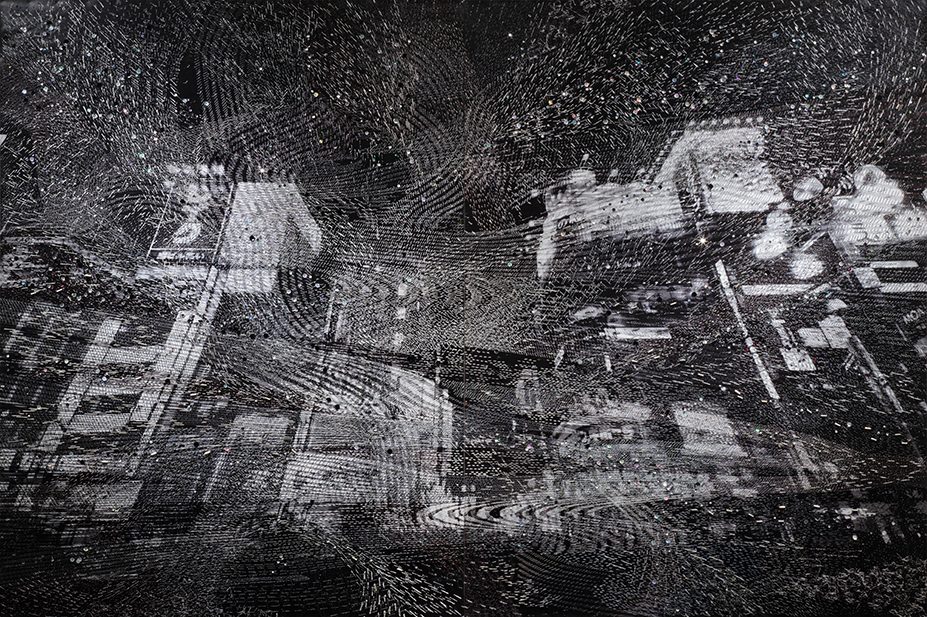

図2 清川あさみ《HAZY DREAM》2010年

今回、この《White Wall》(2001年)(図1)と呼応するように展示されているのが、2010年にVOCA展で佳作賞を受賞した《HAZY DREAM》(図2)である。ここでは、東京新宿の高層ビル群の夜景を撮影した写真に金属質の刺繍が施され、ビーズ等も縫い込まれてラメ織りのような画面が広がっている。都会の活気とも、明滅する電飾とも、夜空の銀河とも感じられるその光り輝く刺繍糸の流れは、約10年を経て世界の無限のダイナミズムを表す《White Wall》と無音で響き合っている。

興味深いのは、ここで清川は、元々歪ませた映像の実景写真の上に刺繍を施し、それをさらに写真に撮って刺繍を施すという手の込んだ作業を行っていることである。それにより、画面は現実と虚構の境界がどんどん曖昧になり夢幻的な視覚世界が展開することになる。

重要なのは、そうした手法により、私達が普段見慣れている日常風景がいったん客観化され、なぜ人間は美しい自然に反してこうした猥雑な都市を作り出したのだろうかという疑問が呼び起こされることである。その一方で、改めてこうした都市は、人間がより自分らしく豊かに生活したい願望から生まれた必然性があることも思い出される。つまり、ここで清川は、都市の善悪を判断するのではなく、ただ目の前にある現実の矛盾と魅力を美しく詩的に描き出している。

なお、清川によれば、この新宿の都市景観は近隣の文化服装学院に通っていた時によく目にしていたものだという。こうした大都会の高層ビル群は、その後も清川作品の主要モティーフの一つになる。

図3 清川あさみ《I am special》2014年

このように、清川は物事の裏面の「醜さ」も切ない真実として肯定するところに特色がある。例えば、人には誰でもコンプレックスがあるが、それはその人を向上させる原動力でもある。ネガティヴな側面があるからこそ人間も社会も工夫してポジティヴに光り輝くのであり、清川はその光と闇の全体性を一つの魅力的な個性として美しく詩的に表現しようとする。

その典型が、清川の初期の代表作である、1990年代のファッション誌に掲載された東京原宿の若者達のスナップ写真に連想した刺繍を施す「TOKYOモンスター」シリーズである。ここでは、《I am special》(2014年)(図2)のように、誰もが持つ強い自己愛や虚栄心の現われである派手で華やかに着飾ったファッションが「モンスター」と形容されつつ、そうしたファッションにより何とか新たな自己を確立し社会の中で生きていこうとする青少年期の不安と期待の入り交じる心理まで美的に形象化されている。

このシリーズの特徴は、刺繍により人物の顔が隠されることである。それは、彼等・彼女等の不安定な内面の裏返しであると共に、この異形の彷徨う「モンスター」達が、年齢に関わらず常に社会で居場所を求め続ける私達自身の似姿でもあるからだろう。ここには、実際に自分も読者モデルとして誌面を飾っていた清川自身の、同時代を共に生きる「仲間」達への深い洞察と愛情が感じられる。

図4 清川あさみ《3月24日》2023年

そうした自らのアイデンティティを築き、社会と交流しようとする主なツールは、1990年代にはファッションであったが、2010年代にはソーシャル・メディアが主流になる。そこで投稿される写真は、たとえ素朴な実景写真でも、実際には各々が他者に見て欲しい自分の姿である。そこには、ファッションと同じく、見えるものの背後に様々な願望がある。清川はここでもそれを批判するのではなく、ただ純粋にそれが今の時代の個人や人間関係のあり方であることを提示する。

2016年から制作された「1:1」シリーズは、投稿した写真の縦横の比率が初期設定で「1:1」になるSNSのインスタグラムに由来している。つまり、このシリーズは、清川が自身のインスタグラムにアップした写真映像を、写真紙にネガを、縦糸の連なりにポジを転写して、アクリルケースの中で少しずらして重ね合わせた連作である。それにより、例えば《3月24日》(2023年)(図4)のように、リアルな写真映像に違和感が生じ、本来写真が多義性や虚構性を内包していることが示唆される。

誰もが経験するように、SNSに投稿された写真は、映し出されたものを通じて、投稿者の個性や所属するコミュニティ、さらに所属するコミュニティごとに使い分けられる人格――小説家平野啓一郎のいう「分人主義[2]」――まで言外に表し出す。つまり、本来写真と現実は「1:1」対応のはずであるけれども、インターネット上に掲示された一つの映像の背後には「1:X」というべき複雑なレイヤーがあることを逆説的に暗示する作品群といえる。

図5 清川あさみ《imma (Jul. 12)》2020年

また、「1:1」シリーズを踏まえて2020年に発表された「imma」シリーズは、2018年7月にSNSに出現したヴァーチャル・トレンドモデルの「imma」をモティーフにした連作である。「imma」は、SNS上では100万人以上のフォロワーを獲得しているが、実在しない架空の人物である。都市やファッションと同様に、こうした仮想空間にしか存在しない女性キャラクターもまた人々の願望の産物である。

例えば、《imma (Jul. 12)》(2020年)(図5)では、元になっている写真がそもそも実景ではなく高度なCGやAI技術と組み合わされた合成写真である。そのため、仮象としての写真に、さらに仮想(ヴァーチャル)という要素が加わり、現実(リアル)から離れる分だけその背後にある大衆心理もより複雑になっている。元々偶像であるファッション・アイコンが、さらに実体を持たないデジタル上の虚像であるところに、私達の「今」という時代のリアリティがあるのだろう。

図6 清川あさみ《What is my presence?》2023年

2023年から、清川は「TOKYOモンスター」シリーズのアップデート版として、「TOKYO MONSTER(PARIS MONSTER / NEW YORK MONSTER / LONDON MONSTER)」シリーズを発表している。インターネットの飛躍的な普及を反映して、刺繡を施される写真は、雑誌だけではなくSNSからも採集されるようになり、東京だけではなくフランス、アメリカ、イギリスなどグローバルな展開を見せることになる。

このシリーズも、写真に刺繍を重ねたり、写真映像や刺繍糸の色を反転させたりして、異次元空間に迷い込んだような印象を生み出している。特にここでは、横向きの走査線のような色彩の変調や横糸の刺繍で、対象の輪郭をぼかし境界を曖昧にする視覚効果が強調されている。それにより、例えば《What is my presence?》(2023年)(図6)のように、誰もが都市化とソーシャル・メディアの進展につれて真実と虚構の狭間で宙吊りになり、アイデンティティが揺らいでいる様態も美的に造形化されている。

90年代は自分を装飾することで表現してきた人たちが多かったと思うのですが、今はファッションというだけでなく、個を表現する手段としてもっと広い意味があるように感じています。たとえばインスタグラムやTwitterなど、今の若い子たちは自分を発信する場所がたくさんありますよね。そういう中でひとつの個に収まりきらない自分が様々な関係性や環境の中で「わたしってなんだろう?」と、発信を通して自分自身を模索している人がすごく多い印象を受けます。それは一枚のスナップやインスタグラムの投稿写真からも見えてくることで。個の表現はファッションに限らず、その人の属するコミュニティだったり、生き様だったりと、周辺の環境やまわりのものも一緒に伝わってくるような気がしています。そういう意味では、今という時代の空気をリアルに映し出すのがスナップだと思います。個を取り巻く様々な環境やまわりの状況がたくさんのレイヤーのように見えたので、そういう今の空気感みたいなものを、作品の中にしっかり閉じ込めたいなと思いました[3]。

基本的に、清川は自分を他者に押し付けない。むしろ、相手に寄り添い、相手の語らぬ声を聞き取り、相手の見えない内面を映し出す一つの鏡に徹しているように思われる。

そうした受け身の姿勢が一貫していることで、逆説的に清川の作品群を通覧した時には、彼女のしなやかな個性と一貫した美意識が現れる。それと同時に、そこにはその時々に捉えた被写体を通じて、清川が生きる同時代そのものも如実に反映される。華やかな芸能界と縁が深いことで色眼鏡で見られることの少なくない清川だが、アーティストとして20年以上時代の先端と切り結び鮮やかに表現してきたセンスの良さは誰にも否定できないだろう。

◇ ◇ ◇

ただし、肝心なことは、清川の関心は世界を二元論で分けることではない点である。縫うという行為には、表と裏を行き来し、二元論を一元化する意味合いがある。

人間は、一つの領域に自らを固定すると息苦しくなる。例えば、大都会のドライな人間関係に疲れたときは田舎の人情深さに癒やされ、閉鎖的な田舎で個性を発揮できないときは開放的な大都会で自己表現を追求するというように、両者を往来できる自由こそが大切である。それは、多様性を担保することと言い換えてもよい。

図7 清川あさみ《女である故に》2017年

(写真は「重陽の芸術祭2017」二本松市智恵子記念館での展示風景)

例えば、「男」と「女」という二元論を超えて「人間」という一つ上位の観点を取り上げたのが、《女である故に》(図7)である。この作品は、作家高村光太郎の『智恵子抄』で知られる、画家高村智恵子の「女である故にということは、私の魂には係わりがありません。女なることを思うよりは、生活の原動はもっと根源にあって、女ということを私は常に忘れています」という言葉にインスピレーションを受けて制作された作品である。

ここでは、巨大な布地に、女らしさを示す長髪を剃り落としたスキンヘッドの裸体の女性の写真が転写されている。その布地が帯状に編まれたり解けたりしている様子は、ジェンダーとしての「女性」の解体と、「人間」としてのアイデンティティの再編の寓意のようである。なお、実際にこの作品は、2017年に福島で開かれた「重陽の芸術祭2017」で記念館になっている高村智恵子の生家で展示されている。

図8 清川あさみ《mutant-paradise version》2018年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

また、2018年の《mutant-paradise version》(2018年)は、ボブカットの黒髪で顔を隠した若い裸体の女性達が「妙齢の女性」をステレオタイプ的に表象している。記号化された髪型でありつつも微妙な差異で個性も示す彼女達は、それぞれ異なる自我を内面で主張しているようでもある。

その渾然一体となった瑞々しい裸身群には、ところどころ色鮮やかな草花が芽吹く様子が刺繍されている。ここでは、生命の根源からの自然な性の芽生えと、その社会化・制度化の問題が問いかけられている。

図9 清川あさみ《Konton (Chaos)》2019年

さらに、理性によって世界が分節される前のより原初的な世界に立ち戻ろうとするのが、論理を超えて普遍的真理を伝える神話をテーマとする、2018年に始まる「Mythology」シリーズである。この連作では、世界中の有名な古典神話はもちろん、創作絵本のようなパーソナルな寓話世界も展開する。特に、縦約2メートルの巨大な絵画に刺繍を施した《Konton (Chaos)》(2019年)(図9)では、男性とも女性とも性別の分からない中性的な人物が、地球上のあらゆる生命の故郷である混沌とした原始の海に飛び込んでいるように見える[4]。

清川自身は、「両性具有って、本来の人間の姿なんじゃないかなって思うときがあります。究極のピュアというか[5]」と語っている。ここには、社会や制度によって抑制される前の本当の人間らしさや真実の幸福とは何かを真摯に追い求める魂がある。

わたしの場合はそもそも「どうして男女が生まれたのか?」とか「なんで社会ができたんだろう?」とか、そこまで遡って考えてしまうんですよね。人間の理性が生まれる前に起きたことにも興味あるというか。神話とか歴史の起源までたどると、エロスを感じる本能的な状態が普通だったりしますよね。そういった根源的な部分について考えるのが楽しかったりして。そこに答えがあるのか、ないのかは分からないのだけど[6]。

参考 NHKドラマ10『大奥』タイトル画面 2023年

そうした混沌とする原始の海は、雑多な出来事に取り巻かれている人生の比喩でもあるだろう。特に、メディア環境の発達した現代社会では、あらゆる実体が記号化し、現実と虚構が錯綜し、誰でも氾濫する情報に溺れ自らを見失いそうになる。また、現代では政治経済においても環境問題においても世界の先行きが不明で、誰の人生も常に不安な暗闇の中にある。

しかし、時に「セレンディピティ(偶然による予想外の発見)」は、人間に新たな啓示をもたらすことがある。例えば、正に清川が偶然から自分のライフワークともいえる写真に刺繍を施す手法を発見したように。そうした幸運な偶然は、出来事の意味を繋ぎ合わせ、有意義な理由を織り成し、人生に光明をもたらす。また、「流行」(移り変わるもの)の根底に「不易」(移り変わらないもの)を直観させる。ここでは、刺繍はそうした「物語を紡ぐ」ことの含意となる。

そうした意味ある偶然に満ちた人生の不思議さを象徴する作品群が、「Serendipity」シリーズである。元々、このシリーズの最初の《Serendipity》(2023年)は、清川がデザインを担当した2023年のNHKのテレビドラマ『大奥』のタイトルバックに用いられている。その画面上部中央を占める光球は、万事を司る威厳と慈愛に満ちた満月にも太陽にも見える。なお、このテレビドラマ『大奥』は、伝統的な時代劇をジェンダーを入れ替えて現代的に再解釈しつつ、時代や立場を超えて変わることのない永遠の愛や真理を描き出そうとするものであった。

図10 清川あさみ《Serendipity (Phantasm)》2024年

そして、本展「神話の糸」のために制作されたその「Serendipity」シリーズの最新作が、同じ満月とも太陽とも見える光球が、シルエットとしての大都会の高層ビル群と、それを包み込む燦燦と煌めき揺蕩う大自然を、共に厳しくも優しく見守っているような《Serendipity (Phantasm)》(図9)である。

ここでは、現代生活の不穏さと神話的な優美さが幻想的に綯い交ぜられている。そして、その安寧と平和への祈りにも似た絵画上の刺繍の一針一針は、人智を超える大いなる存在への信頼と、試練に満ちながら希望もある人生への憧憬を具現しているようである。

参考 清川あさみ《inori》(2020年)制作風景

人間も社会も来歴を持ち、それぞれを支える物語を持っている。都市にも、ファッションにも、SNSにも、その背後には苦悩と歓喜の物語がある。そうした物語の中でも、最も根源的で普遍的な物語が神話である。心理学者カール・グスタフ・ユングによれば、神話は「集合的無意識[7]」のレベルで人々の心を結び付け、社会が進むべき道を指し示す。また、神話は人々の共有の理念として、過去と現在を結び合わせ、さらに未来をも結合する。ここでは、刺繍はそうした「心の連帯」や「世代を超えた継承」の含意となる。

1995年の阪神・淡路大震災や、2011年の東日本大震災を経て、生命の尊さを実感した清川は、2020年の新型コロナ禍を経験する中で、より始源的な神話への関心を深めていく。特に、清川は日本神話の『古事記』や『日本書紀』で語られる天地創造譚である「国生み伝説」に注目していく。これは、最初の夫婦神であるイザナギとイザナミが日本列島や自然の諸要素をどのように創造したかを伝える神話であり、その舞台となったのが清川自身のルーツでもある兵庫の淡路島であった。

2020年に新型コロナ禍を避けるために淡路島に帰郷したある日、清川は海辺で壮大な朝日を眺める経験をする。その時、大自然の永遠不滅の美しさと実在感に深く感動したという。そうした清川の心情が表れたのが、世界の始まりの朝のような旭光を描く2020年の《inori》である[8]。やがて、この作品が「Mythology」シリーズの延長として記紀神話における天地創造をテーマとする「あめつちのうた」シリーズに発展していく。そして、2021年にはこの連作を中心とする個展「あめつちのうた」を、正に淡路島のギャラリー「S BRICK」で開催している。

世界中でCOVID-19が猛威を振るい、先の見えない不安が人々の間に広がるなか、希望の光を実感したのは、自分が生まれた場所に戻り、太古から変わらぬ海や朝日の美しさを目にした時でした。国生み神話で知られるイザナギとイザナミは高天原の神々に命じられ、日本の島々を創成したと言われます。そのはじまりの島としても語られる故郷、淡路島から臨む海とそこに浮かび上がる朝日をモチーフに作品をつくりたいと思いました。人間と自然との新たな関わり方が求められている現在、自分たちが自然の一部であることを知ると共に、生命の美しさを讃える「あめつちのうた」がうまれました[9]。

参考 清川あさみ《OUR NEW WORLD》(2021年)点灯式(GINZA SIX)

「あめつちのうた」シリーズでは、光と闇、天と地、古代と現代が混然一体となり、時空や現実を超えて天地創造に改めて立ち合い、生命誕生の奇跡を追体験することが目指されている。それにより、人間もまた大自然の一部であることを再認識し、地球と生命のかけがえのなさを実感することができる。

特に、本展に先行する「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」展に出品された横約3メートルの大作《Our New World》(2022年)は、世界の始まりとも終わりとも見える真紅の天空を背景に、やはり満月とも太陽とも思える光球に厳かに慈悲深く見守られながら、巨大な滝流と炎柱に掻き混ぜられつつ、マグマと大海が大地を生成していく様子が繊細な絵画と刺繍で描き出されていた。そこでは、ところどころ天地が逆転し、幻想的な鳥や獣が行き交い、森厳な山並と都会的な高層ビル群が同時に描かれ、宇宙的(コスミック)と形容できる感覚が表し出されていた。

なお、この《Our New World》(2022年)は、前年2021年に東京銀座の最大の複合商業施設「GINZA SIX」のエントランスを飾る大型デジタルアートとして発表された、「いのちと光の柱」をテーマとする《OUR NEW WORLD》の原画の一部を転写したものである。また、最初の《Serendipity》(2023年)も、この《OUR NEW WORLD》の原画の一部を転写したものであった。つまり、この大型デジタルアート《OUR NEW WORLD》は、正に近未来的な大都市の中心で、太古の神話的な大自然との調和を啓示的に希求する試みであったといえる[10]。

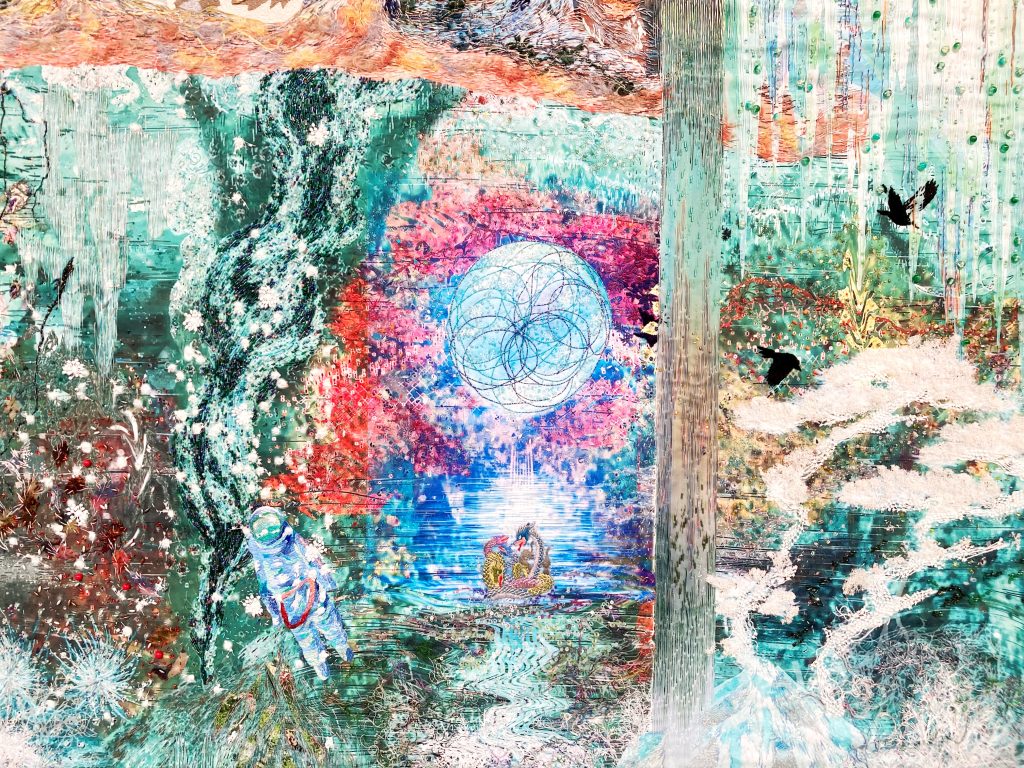

図11 清川あさみ《Our New World (Kirishima)》2023年

図11 部分拡大図

記紀神話では、イザナギとイザナミの娘が太陽の女神アマテラスである。アマテラスは孫のニニギに稲穂を与えて高千穂に天降らせ、これにより日本には稲作が広まったとされる。これを、「天孫降臨伝説」という。

その高千穂の有力な候補地が、鹿児島と宮崎の県境にある霧島連山の高千穂峰である。「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」展は、正にその霧島連山の中にある鹿児島県霧島アートの森で開催された。その際、清川が霧島連山の自然や神話に取材して制作したのが、「あめつちのうた」シリーズの一つである横約6メートルの大作《Our New World (Kirishima)》(2023年)(図11)である。

この作品では、精妙な絵画と刺繍により、無から有へ、混沌から秩序へ、不毛から豊穣へと、壮麗な神話的イメージが展開している。ここでもまた、満月とも太陽とも見なせる光球に厳父あるいは慈母のように見守られながら、ところどころ天地が逆転し、頭を複数持つ龍や、ニニギが高千穂峰に突き立てた天逆鉾や、宇宙を遊泳する宇宙飛行士といった時空や現実を超越するイメージが繰り広げられている。そして、風が吹き、水が流れ、花が咲き誇り、鳥が舞い飛ぶ、大自然と人類が調和する理想の世界が、満ち溢れる生命への賛美と畏敬の念と共に歌い上げられている。

その光り輝く図様の豪奢な流動は、やはり約20年を経て世界の無限のダイナミズムを表す《White Wall》(2001年)(図1)と無言で響き合っている。正に、清川の創作世界は「出発点」からこの最近作まで一貫しているのである。

図12 清川あさみ《Polar (still)》2023年

これに加えて、2023年の「極地」を意味する「Polar」シリーズは、京都の西陣織の帯の織糸に用いられる焼箔を和紙に貼り、その上にオイルパステルで図様を描いた連作である。そこでは、銀が変色する性質を生かし、外面と内面が相互浸透するようなきめ細やかな視覚効果が生まれている。

ある意味で、この「Polar」シリーズは、清川が現代に生きる日本人として自らのアイデンティティを日本神話を通じて確かめる「あめつちのうた」シリーズと同様に、現代に生きる日本人アーティストとして自らのアイデンティティを京都の伝統工芸の技術を通じて確認する連作だといえる(ただし、ここでも清川はどちらも伝統のみの一面性ではなくその革新も合わせた両面性を志向している)[11]。

なお、その一つである《Polar (still)》(2023年)(図12)のグリッド状の図様は、《White Wall》(2001年)(図1)のグリッド状の構図と遠く共鳴している。

図13 清川あさみ《日本書紀》2020年

何よりもまず、清川が現代に生きる日本人アーティストとして自らのルーツに根差すことを明確に示しているのが、本に刺繍を施した作品としては一つだけ展示されている《日本書紀》(2020年)(図13)である。ここでは、『日本書紀』の「国生み伝説」のページに、海中から大地あるいは生命が結晶していくような刺繍が施されている。

この作品が含意するものは、混沌とする先行き不透明な現代社会だからこそ、誰もが普遍的で確固とした指針を示す根源的な神話を必要としているということだろう。そして、清川自身は、まず地に足の着いた日本人としてのアイデンティティから出発したいという意志表明だと思われる。

図14(手前) 清川あさみ「DREAM TIME」シリーズ 2024年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

図15 清川あさみ《Dream Pod(Plant)》 2024年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

図16 清川あさみ《Dream Pod(Flower)》2024年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

図17 清川あさみ《Dream Pod(Green)》2024年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

図18 清川あさみ《Dream Pod(Animal)》2024年

(Courtesy of the artist and MAKI Gallery)

もちろん、常に複眼的・多元的な志向を持つ清川は、単なるナショナリズムに留まらず、開かれたグローバリズムも希求している。その実例が、清川が2007年から継続している「DREAM TIME」と名付けられた連作インスタレーションである(図14)。また、この「DREAM TIME」シリーズの最新作として、陶芸アーティストとのコラボレーションによる陶器作品「Dream Pod」シリーズ4点も展示されている(図15-図18)。

これらは、オーストラリアの先住民族アボリジニの天地創造神話である「ドリーム・タイム」に着想を得て、造花に生命を吹き込むような刺繍を施して神秘的な世界観を現出する連作である。その点で、これらもやはり清川の「神話」への関心と連動し、やはり生命誕生の奇跡への賛美と畏敬の念を表出するものである。

特に、《Dream Pod (Animal)》(2024年)(図18)は、2011年に清川が出版した230種の絶滅種・絶滅危惧種の動植物を絵画と刺繍で図鑑化した絵本『もうひとつの場所』[11]の原画に基づいている。ここでは、それらのもはや失われた複数の動物達がモティーフとして混然一体に組み合わされ、人新世の業の深さが暗示されている。その意味で、この作品は、現代人と自然の関係――特に気候変動や生態系破壊等の環境問題――を人々に真摯に見つめ直すことを促す作品といえる。

なお、天地創造と生命誕生を謳い上げる《Our New World (Kirishima)》(2023年)(図11)にもまた、この『もうひとつの場所』の表紙に登場している絶滅したオオツノジカが描き出されていることを付言しておこう[12]。

図11 部分拡大図

参考 清川あさみ『もうひとつの場所』表紙 2011年

◇ ◇ ◇

清川の近年の個展は、日本の創世神話をなぞるように淡路島(「あめつちのうた」展)から霧島(「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」展)へと発展した。清川によれば、それは必ずしも意図した訳ではなく自然な流れでそのように開催が決まったのだという。

多分、清川は無意識的に巫女的な感受性の持ち主である。だからこそ、彼女の作品は、意図せず時代の集合的無意識を掬い上げ、その時々の社会に特に欠けている必要なもの――例えば、清川がカリスマ読者モデルであった1990年代末は「男女共同参画社会基本法」を背景とする女性の個性や、2011年以後は東日本大震災を背景とする大自然への畏敬等――を目に見える形で広く人々に意識させ関心を掻き立てるのだと思われる[13]。

注目すべきは、「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」展のテレビインタヴューで、清川が自然には美しいだけではなく怖いところもあると発言していることである[14]。これが本心からの証言であることは、実際に常に清川の風景作品はとても美しいけれども、必ずしものどかで牧歌的ではなくどこかエキセントリックな情緒を帯びていることからも分かる。

元々、清川の「出発点」である《White Wall》(2001年)(図1)自体が、自身も15歳で被災した阪神・淡路大震災への鎮魂の祈りであったと考えられる。なぜならば、当時モデル業を辞めて何の保証もなくアートの道に踏み出した22歳の女性が、当初どこで発表する当てもなく(しかも彼女本人によればミシンを3台も壊しながら)横約5メートルの巨大作品を制作するというのはやはり尋常ではないからである。

おそらく、清川は、18歳から東京で日々華やかな雑誌モデルを演じながらも心の中にはいつも阪神・淡路大震災の痛ましい記憶があり、それを昇華せずにはいられない強い衝動を抱えていたのではないだろうか。そうした思いが、進歩と繫栄を謳歌する大都会を眺めながら、その背後に目に見えにくいけれども確かに存在する大自然を見つめるまなざしに繋がっていったのではないだろうか。少なくとも、清川が淡路島で幼少期から美しく豊かな大自然に親しむ一方で、その大自然が時に見せる恐ろしさも身をもって実感し、常に生と死が隣り合わせであることを自覚していたのは間違いない。

そうであるならば、清川の作品に込められているのは、ただ単に人間に都合の良い自然礼讃ではなく、大自然の恩恵に生かされていることへの畏怖と感謝の気持ちであろう。そして、その共感を人々の心に呼び起こす一つの手掛かりが、人生の普遍的真理を日常的世俗性を越えて根源的に感受させる「神話」であると思われる。そこにこそ、清川の純粋で霊妙な創作世界が老若男女を問わず多くのファンを惹き付ける理由もあるはずである。

事実、清川は本展「神話の糸」のステートメントで、「自然と人間の分断が象徴的に表れる都市空間においてこそ、その中に自然の美しさや力強さを取り戻すことには特別な意義がある[15]」として次のように述べている。

私は神話や幻想を「未来へのメッセージ」として捉えています。それは人類が過去に世界をどう理解し、未来にどのように進むべきかを示す「タイムレスな物語」だからです。特に現代の急速な社会変化の中で、神話は人間の根源的な価値を問い直す重要なヒントになると考えています[16]。

日本神話の文脈に即しつつ、2021年の淡路島から2024年の霧島へと展開した清川の「魂の巡礼(スピリチュアル・ジャーニー)」としての個展は、2025年現在日本の首都東京に至っている。それは、ある意味で、2021年に東京GINZA SIXの《OUR NEW WORLD》で取り組んだ大都会の中に神話的自然観を導入する試みの大規模な紡ぎ直しといえる。すなわち、本展「神話の糸」が目指すものは、同時代の集合的無意識を補償する清川の「神話」的創作世界を通じて、国内的にも国外的にも一人でも多くの鑑賞者に改めて本当に美しく望ましい人生とは何かを気付かせる「セレンディピティ」を喚起することだと思われる。

実際に、清川は前展「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」について雑誌インタヴューで次のように説明している。これは、同時に本展「神話の糸」の解説として読むこともできるだろう。

今回の展⽰会では、これまでの代表作と最新作を通じて、私たちが⽇々直⾯する現代社会の複雑さと美しさを表現しました。特に、霧島の⾃然を背景にした新作群は、⼈間と⾃然の新しい関係を探る試みです。皆さんが展⽰を通して、混沌としたこの世界で⾃然の美しさや⽣命の神秘に触れ、新たな気づきを得ていただけることを願っています。ぜひ、多くの⽅々に楽しんでいただければ幸いです[17]。

註

[1] Walter Benjamin, Über Haschisch: Novellistisches, Berichte, Materialien, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972, S. 107. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『陶酔論』飯吉光夫訳、晶文社、1992年、144頁。拙稿「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラの凋落』概念について」も参照。

[2] 平野啓一郎『私とは何か――「個人」から「分人」へ』講談社現代新書、2012年。

[3]「過去、今、未来という時を“ストーリー”で紡いでいきたい。清川あさみインタビュー」『NEW ART STYLE』2021年12月20日より引用。

[4] なお、「ミスティック・ウィーヴ:神話を縫う」展では、この《Konton (Chaos)》(2019年)(図9)や「DREAM TIME」シリーズ(2024年)(図14-図18)と呼応するように、2021年のYOASOBIの楽曲「もしも命が描けたら」のミュージック・ヴィデオも展示された。清川はこのミュージック・ヴィデオに、ディレクター、ストーリーボード、キー・アニメーターとして携わっており、このアニメーションにもあらゆる生命の故郷である混沌とした根源に飛び込むような後ろ向きの人物のイメージが出てくる。ここにもまた、一つのポップカルチャー的な「神話」として生命誕生の奇跡への賛美と畏敬の念が描出されている。

参考 YOASOBI「もしも命が描けたら」ミュージック・ヴィデオ 2021年

Director / Storyboard / Key Animator:清川あさみ

[5]「理性と本能、その矛盾が生み出すもの。清川あさみ×中野信子 対談インタビュー」『TABI LABO』2018年12月1日より引用。

[6] 同前。

[7] C・G・ユング『元型論』林道義訳、紀伊国屋書店、1999年。

[8] なお、2020年から清川は淡路島の地方創生事業に関わり、2021年に「淡路人形瑠璃再生プロジェクト」として淡路人形座の新演目「戎舞+」(3月20日-5月30日)を総合プロデュースしている(いとうせいこう脚本)。ここで登場する戎(エビス)はイザナギとイザナミの最初の子供であり、その舞台背景には《inori》(2020年)のイメージが登場することを付記しておこう。

参考 淡路人形座「戎舞+」2021年

[9] 清川あさみ個展「あめつちのうた」ステートメントより引用。

[10] なお、2023年には、清川が監修した⼤型ステンドグラスのパブリックアート《Our New World (Toranomon)》が、東京メトロ⽇⽐⾕線の⻁ノ⾨ヒルズ駅に設置されている。この作品は、交通機関やインターネットの発達が実現したグローバルな世界同時性をキュビズム的に表現しており、神話的な天地創造というよりもアクチュアルな大都会そのものを中心テーマとしているが、そのグリッド状の構図はやはり約20年を経て世界の無限のダイナミズムを表す《White Wall》(2001年)(図1)のグリッド状の構図と遠く共鳴している。拙稿「『象徴形式』としてのキュビズム」も参照。

参考 清川あさみ《Our New World (Toranomon)》2023年

[11]《女である故に》や「1:1」シリーズがそうであるように、時々清川は題名に作品と真逆の意味を持たせて複雑な情感を醸し出す傾向がある。そのことは、ある意味でこの「Polar」シリーズにも当てはまる。この清川が現代日本人アーティストとして自らのアイデンティティを京都の西陣織という伝統工芸を通じて探究する「Polar」シリーズは、2023年に京都のMtK Contemporary Artでの個展「I’m nobody. 何者でもない」(4⽉28⽇-6⽉4⽇)で発表された。注目すべきは、この個展が会期初日に近隣のロームシアター京都で上演された清川監修・いとうせいこう脚本による新作能舞台『NOBODY』(4月28日)と連動していたことである。ここには、清川が現代日本人アーティストとして自らのアイデンティティを京都の能という伝統芸能を通じて追求する姿勢も窺える。その意味で、この個展名や能演目名には、逆説的に「自分とは何者か?」「自分のアイデンティティとは何か?」という問題意識を感受できる。実際に、清川はこの『NOBADY』について次のように語っている。「情報過多で混沌とした、答えが見つからない時代にいて、コロナ禍を契機にいっそう『自分ってなんなんだろう』と考えることが増えました。生きる事もそうですが、ずっと暗闇のなかを彷徨っている感じがあって。そのなかで何か大切な事を見つけて解放されるテーマっていいなと考えていたんです。そんなとき、せいこうさんが書いた『NOBODY』の脚本を頂いてすごくしっくりきて、頭の中で空間や映像、音を描き始めて、いまこそやった方がいいと思いました」(「物語と言葉のアップデートで伝統をつなぐ。清川あさみによる一夜限りの能舞台『NOBODY』の全貌」『美術手帖』2023年5月9日より引用)。

[12] 清川あさみ『もうひとつの場所』リトル・モア、2011年。

[13] ちなみに、筆者は、読者モデル時代の清川は自身を素材にしたアートプロジェクトに取り組んでいたのであり、最初から彼女の本質は裏方的な職人気質だと解釈している。

[14]「清川あさみが紡ぐ自然」『KTSライブニュース』KTS鹿児島テレビ、2024年8月21日。

[15] 清川あさみ個展「神話の糸」ステートメントより引用。

[16] 同前。

[17]「清川あさみ展『ミスティック・ウィーヴ : 神話を縫う』が鹿児島県霧島アートの森で開催。日本初公開作品も」『美術手帖』2024年7月12日より引用。

(特に断りのない場合、写真は全て作家提供)