スウェーデンの首都ストックホルムの中心部にあるMEDELHAVSMUSEET(地中海博物館)で2025年2月23日まで開催中の企画展「Habibi―The Revolutions Of Love」を先日、鑑賞してきました。アラビア語で「最愛の人」を意味するHabibi(ハビビ)という言葉に続くのが「愛の革命」ですから、展示タイトルだけ見ていたら、どういう展示かよく分からないかもしれません。

本展は、主にLGBTQに対する極めて厳しい姿勢を堅持し続けているアラブ世界に対する抗議の意味を込めた芸術作品が集められていました。そもそもは、フランス・パリで2022年9月から23年3月まで開催された同名の展示に8万人以上もの観客が詰めかけたことを受けて、ストックホルムの地中海博物館にも巡回してきたという経緯があります。

賢明な読者の皆さんは、アラブ世界でLGBTQに対する弾圧が苛烈を極めていることは先刻ご承知でしょう。日々の報道に目を凝らせば、同性愛を始めとする性的少数者への不寛容な姿勢は際立ったものがあります。

少し古い資料ではありますが、国際的な人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」が2018年4月に発表した報告書「大胆さをもって逆境に立ち向かう:中東と北アフリカにおけるLGBT運動」は、この問題に関して非常によくまとまった内容なのでご一読をお勧めします。

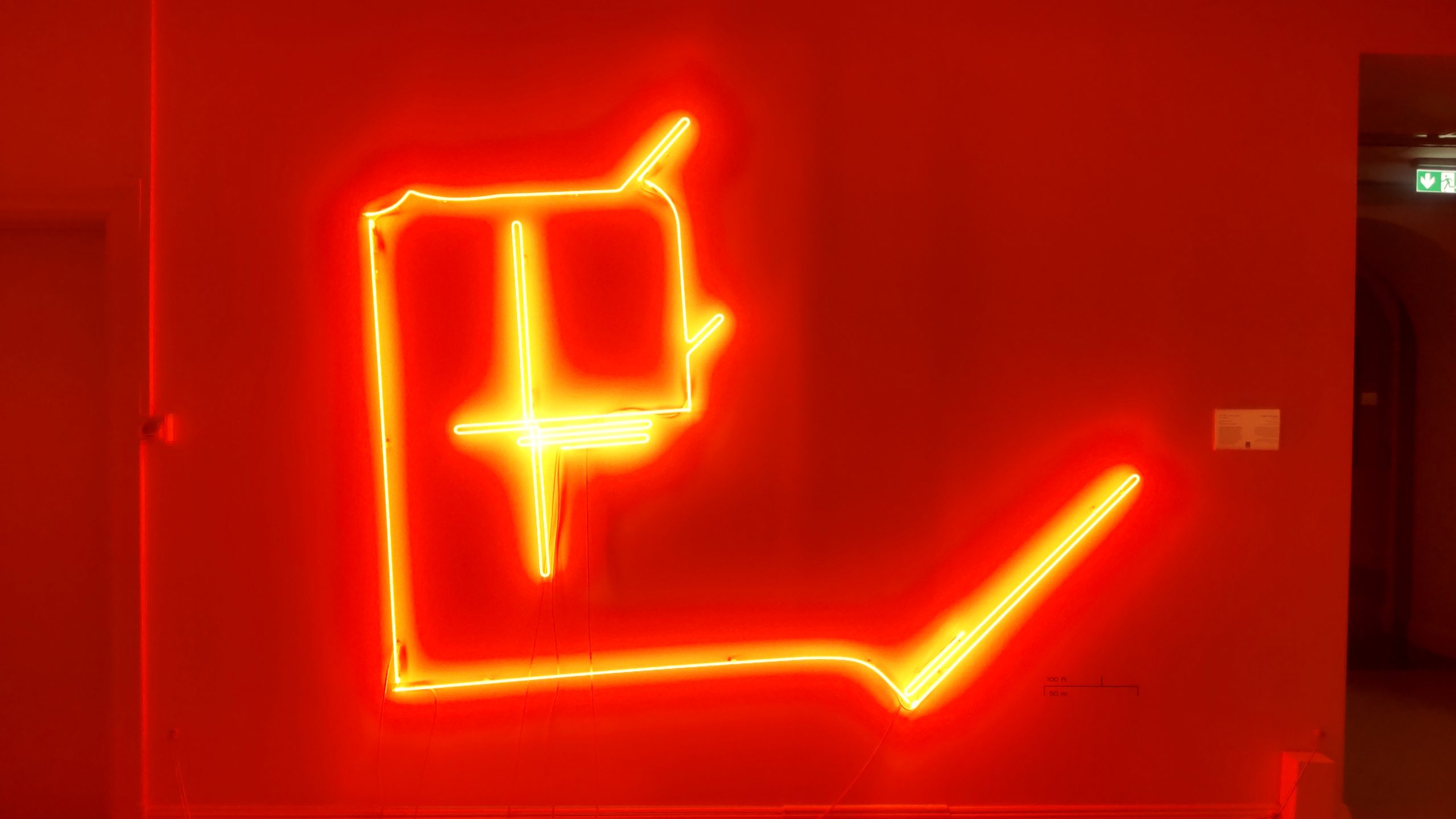

Omar Mismar の作品「The Path of Love,Day 21」

本題に戻ります。パリで始まり、ストックホルムにも巡回してきた本展の中から作品をいくつか紹介いたしましょう。1986年、レバノンで生まれたOmar Mismar の作品「The Path of Love,Day 21」は、真っ赤なネオン管の光が会場内を照らしています。いったい、この光が描く線は何を意味するのか?

解説文を読んでビックリしました。ゲイである作家が、モバイルアプリで同じ性的嗜好を持つ男性を探し歩いた際の軌跡を示していたのです。つまり、街中をうろちょろしながら、パートナー候補の男性を探す足取りが妖しくも美しいネオンの光で示されていたというわけです。解説文を読む前、筆者は「これはナスカの地上絵か何かですか?」などとかなり頓珍漢なことを考えていたので、余計に驚かされたわけです。

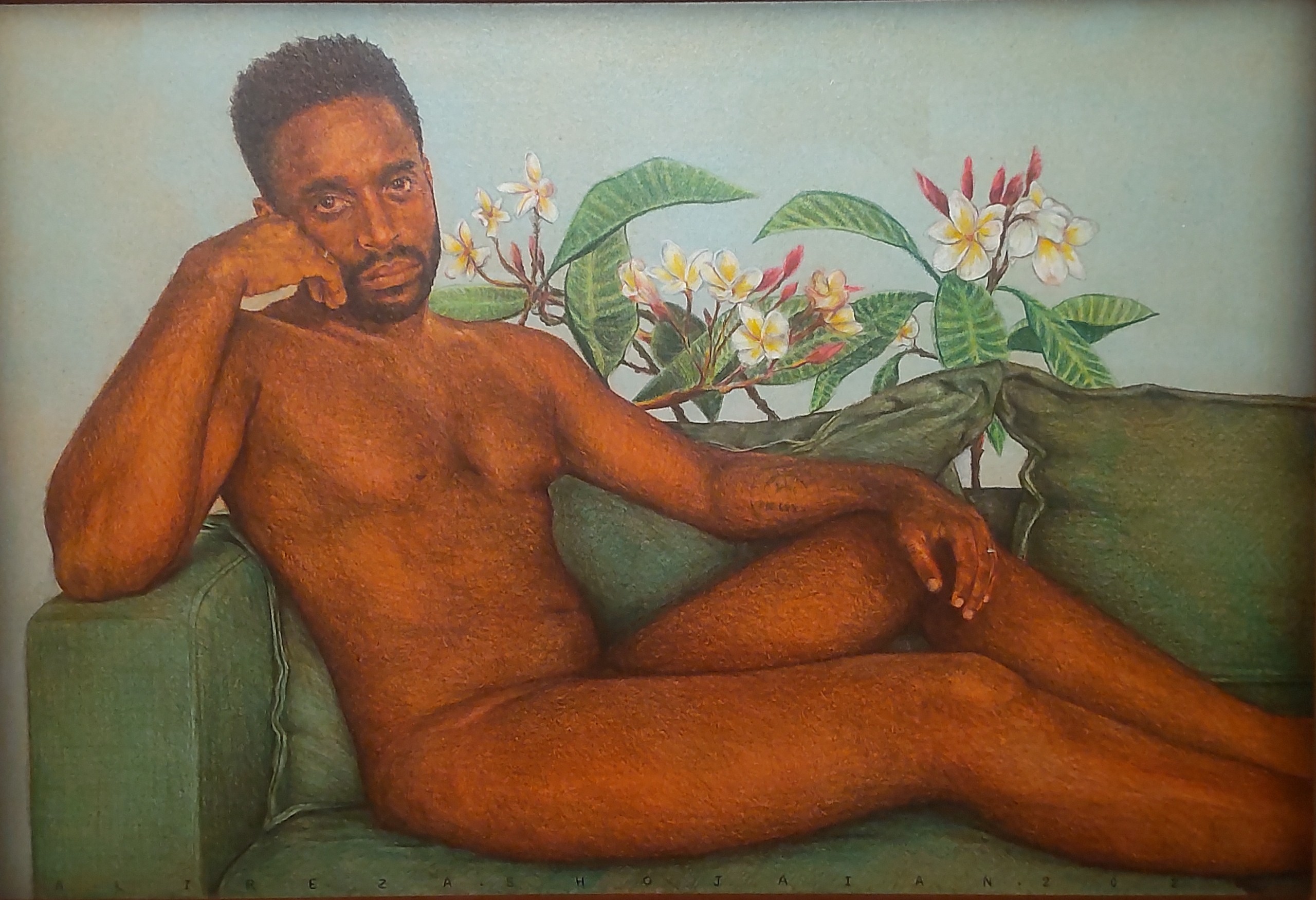

Alireza Shojaianの作品「Yannick,Blossom at the mention of your name」

続いて、1988年、イランで生まれたAlireza Shojaianが2020年パリで発表した「Yannick,Blossom at the mention of your name」は、ソファでポーズを取る全裸の男性が愛情に満ちた筆致でえがかれています。背景には花々があしらわれ、愛する男性を荘厳しているかのようです。

筆者が注目したのは、男性の背中と左脚に触れた2つのクッションが偶然(?)に作り上げた形象です。Vagina(膣)にもVoid(虚)にも見えますが、明らかにフォーカルポイントとして描かれているように思えました。この空虚な裂け目が男性の陰茎、及び女性の陰核を指す「ファルス」を示唆しているのは間違いありません。

つまり、男でもあり女でもある両義性を持った愛すべき存在を寛いだ雰囲気の中で描いているということです。見れば見るほど色々なことを考えさせられる味わい深い作品でした。

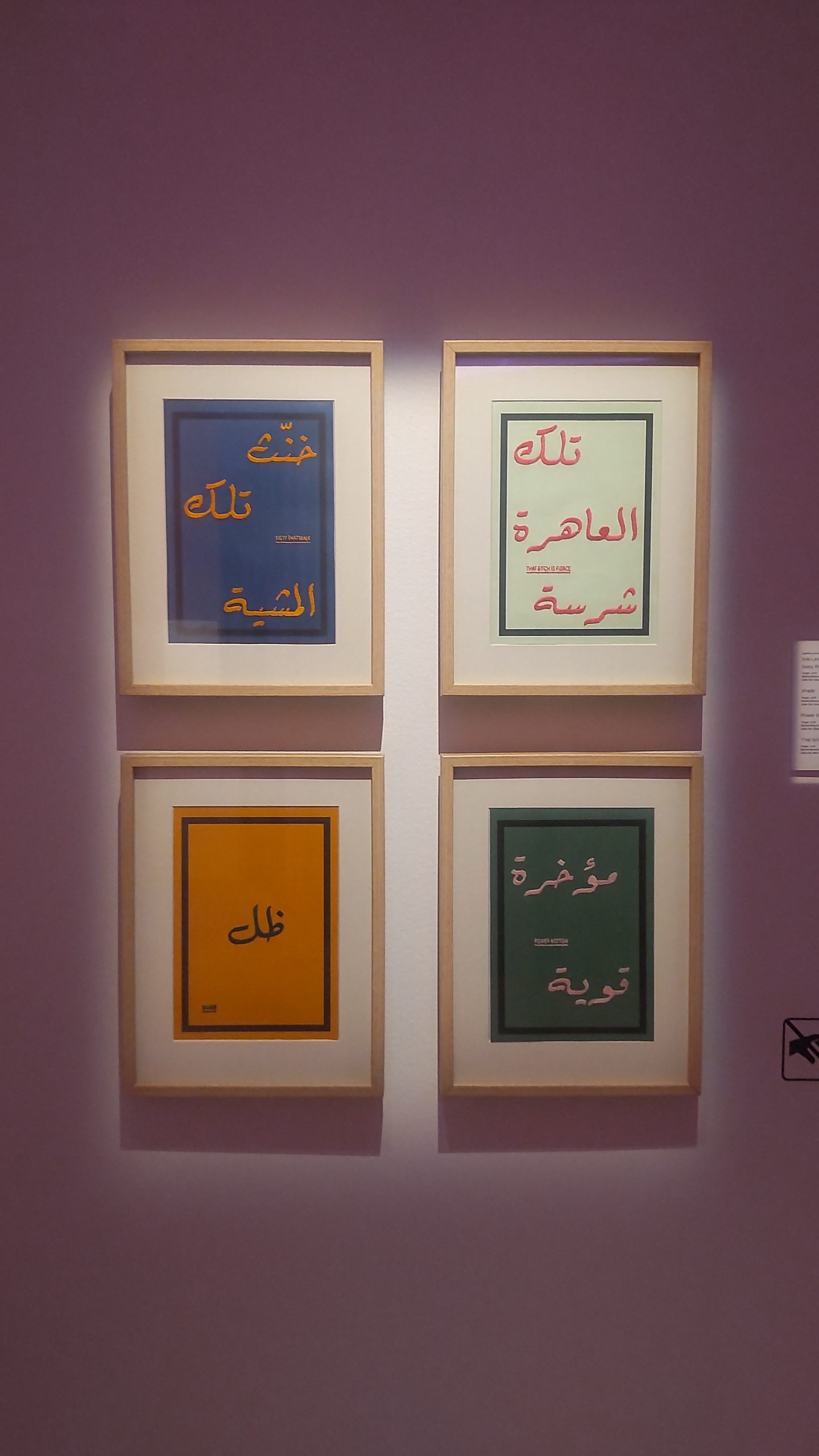

Sido Lansariの4作品。左上から時計回りに。「Sissy that walk」「That Bitch is Fierce」「Power Bottom」「Shade」

1988年、モロッコ生まれのSido Lansariの4作品「Sissy that walk」「That Bitch is Fierce」「Power Bottom」「Shade」は、は、グラフィックデザインと刺繍の中間に位置するかのように、印刷された紙に手作業で文字を描いています。アラブ・イスラム世界における「男らしさ/女らしさ」の位置づけを検証するかのようにあえて挑発的な罵声・罵倒のような言葉が描かれている点に筆者は惹かれました。

上記の3人以外に10人の作家が参加しておりました。Aïcha Snoussi (チュニジア)、Kubra Khademi (アフガニスタン)、Chaza Charafeddine (レバノン)、Khaled Takreti (シリア・アラブ共和国)、Jeanne et Moreau (レバノン)、Anya Kneez (レバノン)、The Darvish (シリア・アラブ共和国)、Lalla Rami (モロッコ)、Mashrou’ Leila (レバノン)、Sultana (パレスチナ)の面々です。どの作家も、性的少数者への厳しい弾圧への憤りや怒りや疑問を内包した作品を発表しており、見応えは十分でした。

さて、ここで日本に話題を変えます。国内では美術系の大学で政治性の強い作品を学生が制作しようとすると教官が露骨に嫌な顔をします。「芸術に政治を持ち込むな」というのが彼らの決まり文句です。

しかし、現実世界が極めて政治的にゆがめられていることに対して、表現者が抗議しないでいったい誰が抗議するというのでしょうか?

表現する人間はいつだって「弾圧される側の筆頭」です。戦時中の日本における文学、美術、学術の世界への弾圧ぶりの苛烈さは、少しでも歴史を学んだ人であればよく知っているはずです。

戦前の北海道・旭川市でおきたあの悪名高い「生活図画事件」は、読者の皆さんも御存じですよね? 美術教師や学生がただ絵を描いただけで治安維持法違反容疑で検挙された、というとんでもない事件です。検挙された一人が描いた絵は、赤い帽子をかぶった自画像、でした。「赤い帽子=アカ=共産主義者である」という決めつけで、共産主義思想をかけらも持っていなかった人間が思想犯扱いされたのです。

私が改めて言うまでもなく「美術に政治を持ち込むな」と言ってくる美大教官の言葉こそ、極めて政治的なメッセージそのものにほかなりません。美術や文学に政治を持ち込まないことによって誰が一番得をするのか? 私たちは、その点を常に考える必要性があるでしょう。

国内でももちろん少数ながら、政治的なメッセージをはらんだ展示が公立美術館でも開催されています。個々の学芸員や館長らが勇気ある決断を持って、その種の展示を催行したことは、もちろん高く評価できます。ただ、海外のかなり直截な内容の展示と比較すると、国内の展示はあまりにもぬるい内容です。

あらかじめ、政府や県知事、市長、市議会などからにらまれたりはしなさそうな「ぎりぎり安全なライン」を展示会場内に引き、その枠内での「お遊戯=なんちゃって反権力ごっこ」をしているようにしか見えません。

世が世なら、赤い帽子の自画像を描いただけで監獄にぶちこまれてしまうわけですから、そういう狂った世の中にしないために、表現者は自身のアンテナを研ぎ澄ましておく必要性があるでしょう。

「最愛の人よ」と同性に呼びかけるだけで、まさに弾圧を食らうのが今の中東や北アフリカです。この地域で生まれた美術作家たちが抗議の声を上げた展示をじっくりと見て、筆者は思わず日本国内の「“反政治的”という名の政治的な展示や教育指導法」に思いを馳せてしまいました。(2025年2月2日16時55分脱稿)