SUCHSIZE(サッチサイズ)外観

黒瀬正剛、松田壯統、Yukawa-Nakayasu「《Dance in HANGESHO》 半夏生のリズム」

会期:2024年7月5日〜2024年8月31日

会場:SUCHSIZE(サッチサイズ)

大阪市西成区山王町にある、民家をリノベーションし、「ギャラリー」「制作スタジオ」「イベントスペース」を併設したオープンアートラボSUCHSIZE(サッチサイズ)で、黒瀬正剛、松田壯統、Yukawa-Nakayasuによる三人展「《Dance in HANGESHO》 半夏生のリズム」が開催されている。

展示風景

大阪の下町にある民家でなぜこのような場所がつくられているのか、少し経緯をみていきたい。大阪の天王寺・阿倍野付近は、古くから再開発事業が進められている。しかし、私が学生の頃からずっと言われていると思って調べて見たら、1976(昭和51)年度から進めている第二種市街地再開発事業であるという。当初は15年で終わる事業を予定していたが、地権者が3100人もいたため用地買収が難航。バブル経済もはじけて土地や建物の売買収入は伸び悩み巨額な負債が残り、2018年にようやく終了した。

しかし、隣接する地域では2014年に日本初の高さ300メートルのあべのハルカスが開業、2015年には天王寺公園の公園管理運営事業者となった近畿日本鉄道が、入場料を無料にして芝生を敷き詰めた「てんしば」を開設したことによって、多くの家族連れが訪れる一大スポットとなった。もともとは、1903年に第5回内国勧業博覧会が開催された跡地で、近隣には路上生活者が住んでいたり、園内にある大阪市立美術館に行く公道には、「青空カラオケ」と言われる露店が並んでいたりする場所であったことから考える隔世の感がある。ただし、そのような一部の商業的に成功した場所はジェントリフィケーションと言われ、いっぽう再開発地区の南部は閑散としていたりして、都市運営の難しさを感じさせる。

もともと天王寺・阿倍野地区は、アートの盛んな場所とは言い難いが、1997年に大阪市の第三セクターで開業した「フェスティバルゲート」は一時期、大阪のアート活動の拠点になっていたことがある。娯楽施設と商業施設を一体化したフェスティバルゲートは、ビルをジェットコースターが貫く奇観からオープン当初は話題となった。しかし不況やUSJの開業の余波もあり、次第に入場者数が落ち込み、高い賃料もあって多くのテナントが撤退。その後、大阪市現代芸術拠点形成事業「新世界アーツパーク事業」の一環として、アート系のNPO法人3団体、ダンス系の「ダンスボックス」、映像系の「記録と表現とメディアのための組織(remo)」、音響と音楽系の「ビヨンドイノセンス」、文芸系の「こえとことばとこころの部屋(ココルーム)」などに貸し出しし、オルタナティブなアート活動の拠点になっていたのだ。

その後、2004年にフェスティバルゲートの運営会社が倒産し、2007年には土地建物を売却。各NPOはさまざまな場所に離散したが、ココルームは少し南の動物園前商店街に新たに拠点を設け、釜ヶ崎芸術大学やゲストハウスなど活発に活動を続けている。また、2003年から開始された大阪市の地域密着型の文化事業「Breaker Project(ブレーカープロジェクト)」も西成区に拠点を設け2024年には活動を終了したが、創造活動拠点として開設した作業場@旧今宮小学校やkioku手芸館「たんす」の運営は、一般社団法人brk collectiveに継承されている。それらは近年「Study:大阪関西国際芸術祭」などの舞台にもなっている。

阪神高速14号松原線と阪堺電鉄上町線を囲むエリアの東側は、再開発事業で多くの住宅と商業施設に整理された。しかし、西側には古い町並みが残っている。そこには飛田新地も含まれる。この木造住宅が続くエリアは、空襲から逃れたこともあり、戦後は、演芸斡旋事務所(今でいう芸能プロダクション)が多くの芸人を住まわせており、芸人長屋や天王寺会館という芝居小屋があった。実はかつて天王寺村には、第5回内国勧業博覧会の後にできた新世界の劇場に通う多くの芸人が住んでいたからだ。最期にはミヤコ蝶々、夢路いとし・喜味こいしをはじめ、400人にのぼる芸人が住んでいたという。天王寺村は、1925年の第二次市域拡張で大阪市に再編され、その一部が山王町となった。起源をたどれば、四天王寺で雅楽や舞楽を演奏していた「伶人」が四天王寺の西に住んでいたというから、古くから芸能の気が受け継がれているのかもしれない。戦後、芸人たちを自分たちを育んだ町を、「てんのうじ村」と名付け、上方演芸発祥の地として阪神高速道路の阿倍野入口の下に記念碑が建てられている。今はほとんど芸人が住んでいないが、独特の雰囲気は彼らの「気」の名残りであろう。

アートの盛んな場所とは言い難いと書いたが、むしろアートを翻訳した「美術」よりも以前の芸能を育んだ場所が新たなものを生み出している。そこにkioku手芸館「たんす」もある。「たんす」では、アーティストの呉夏枝がブレーカープロジェクトとしてワークショップを開催したことを起点に、2016年からは西尾美也が、地域の女性たちとの共同制作により立ち上げた西成発のファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」などが制作、販売されていたりするユニークなスペースだ。

*

その道沿いを南下すると「イチノジュウニのヨン」というカフェ&酒場と併設したギャラリーが開店し、その向かいにある民家をDIYで改装してオープンしたのがSUCHSIZE(サッチサイズ)というわけである。SUCHSIZEを主導しているYukawa-Nakayasuは、アーティストであると同時に、TRA-TRAVEL(トラトラベル)という、場所を持たずに国内外のアーティストのレジデンスや展覧会、トークイベントなどをオーガナイズする組織の共同創設者としても活動している。

今回、3組のアーティストは、「山水画と気の関係」を参照し、自然のエネルギーを暮らしに取り入れる表現として、自らの作品を再解釈し、「線描の動的エネルギー」(黒瀬)、「太陽の光」(松田)、「結晶の気象」(Yukawa-Nakayasu)という3つの観点から会場を構成した。「半夏生」とは夏至から数えて11日目頃の季節の変わり目のことで七十二候に由来するが、日本では田植えの目安を示す雑節である。それも自然と気の中から生まれた生活のリズムといってよいだろう。

この「気」という東洋思想の根幹である考え方は、自然にも使うし、人間の精神や身体にも使用される。山水においては、「画の六法」として「気韻生動」がもっとも重視されている。気が外界と内界を循環し、万物が構成されている。その気が枯れたり、滞ったりすると、病気のような状態になる。自然と人間の恒常性を保つエネルギーといってもいいかもしれない。「諸行無常」というように、すべての万物は常に変化し続けており、永遠不変のものはない。太陽も地球もその他の惑星も、あるいは銀河系や宇宙全体も同じような動きを反復しながらも変化し続けている。一方で、あらゆるものに同じ動き、リズムを見出して、状態を一定に保とうとする機能がある。四季や二十四節気、七十二候などもそうであろう。動的平衡とも言い換えることができるが、それを保つエネルギーこそが気といってもいいだろう。

東洋の芸術は多かれ少なかれ、そのような自然や社会と自身といった、全体性の中に自らを位置付けるところがある。「山水画」や「文人画」、「書画」といったジャンルは、明治以降の西洋的なアカデミーの体系から外されたが、昨今の現代アートの中で新たな解釈をしようとする動きもみられる。ただし、全体性の希求というのは、国家的な全体主義にもつながりやすく、第二次世界大戦ではそのマイナス面が強く出た。また、明治初期の廃仏毀釈によって仏教が、第二次世界大戦によって国家神道が解体されたことも、東洋思想の信頼に深い傷、病気となっていたことだろう。もはや素朴に「気」を解釈することはできないが、それでもなお、世界が分断化し、全体性が失われる中で、社会的な病気を治そうとする人間全体の動きとして、このようなアーティストの活動もあるといってよい。

黒瀬 正剛 《 Untitled (Centrifugal in Dawn) 》(2024)

黒瀬正剛は、書のようでありながら色彩の含まれた抽象的な線を描くアーティストである。実は黒瀬は大阪市西成区で育っており、幼い頃に見た夢が契機となって、この宇宙を形作っている見えない「気」の存在を意識するようになった。夢の中で、黒瀬は自宅マンション付近を空を飛びながら、眼下に広がる風景を眺めていた。するといつの間にか、見慣れたはずの景色の事物の一つひとつが、アスキーアートのような、見たこともない「記号」に還元されており、蠢いていた。その記号の群れから、黒瀬は物質世界の様相は移り変わっていくが、事物の本質は変わらず存在し続けることを感得したという。

黒瀬 正剛 《 Untitled (Centrifugal in Dawn) 》部分

黒瀬正剛は、夢の中で見たような万物に潜む気を取り出すかのように、木や和紙を染めて艶止めした淡い色彩の下地をつくった上に、粘度の低いアクリル絵具を書道用の筆などに含ませ描いていく。また、現在は大阪と奈良の間にある生駒山麓にアトリエを構え、大気の循環を感じながら、即興的に線を走らせる。それはポロックのような抽象表現主義のようにも見えるが、むしろアンリ・ミショーのような詩と絵画の間のような表現といってよい。そもそも東洋では「書画同源」という言葉があるように、二つの表現に優劣はなく、ルーツは同じである。同じように「気」を扱うが、その形態によって書と画に分かれていく。それは漢字に象形文字の要素があることも大きいだろう。

黒瀬 正剛 《 Untitled (Centrifugal of Pink)(3) 》(2024)

黒瀬はそれが分かれる前の段階に下降し、自然と自身の「気」を写しているといえる。ただし、それは漢字よりもむしろ「かな」の筆運びを思わせるものであるし、墨と白の和紙ではなく、色を入れるところも、和歌や俳句を描く色紙を思わせる。微妙な表情のある平滑な下地と、濃淡を生む筆使いによる線の対比によって、「気」の動きはよりダイナミックに可視化されている。それは黒瀬が窓から見ている雲や、水中に色水を垂らして混ぜたときのような立体的な動きである。今回、かつて空海が使用したかすれと飛翔するように跳ねた書体が特徴的な、飛白体(ひはくたい)を参照した作品もあるという。しかしそれらは、伝統というよりも、今日の日本の気候・風土と現代的な生活、感覚の中で、黒瀬が見出した方法といえるだろう。

展示風景

いっぽう、海外でのレジデンスで数多く作品を制作している松田壯統の出品作は太陽の運行を写したものだ。松田は、2017年にアイルランドでレジデンスをしていたとき、5000年前につくられた羨道墳「ロッククルー」で朝日を見る体験をする。世界中に春分と秋分、夏至や冬至といった太陽の運行と関係している遺跡はあるが、それらが1年の代表的な暦であると同時に、生物の循環を司り、人間の生と死を象徴的に表しているからだろう。ロッククルーでは、天候条件により数年に1度、春分・秋分の朝日が洞窟の奥にわずかな時間照らされる。松田はその瞬間に立ち会うことで、天体の動きを直接感じ、根源的な喜びや感動、生きていく活力を得たという。その感覚は古代人ともつながるものだろう。その原初的な感覚を都市に囲まれて鈍っている私たちの日常の中にも取り入れようとしている。

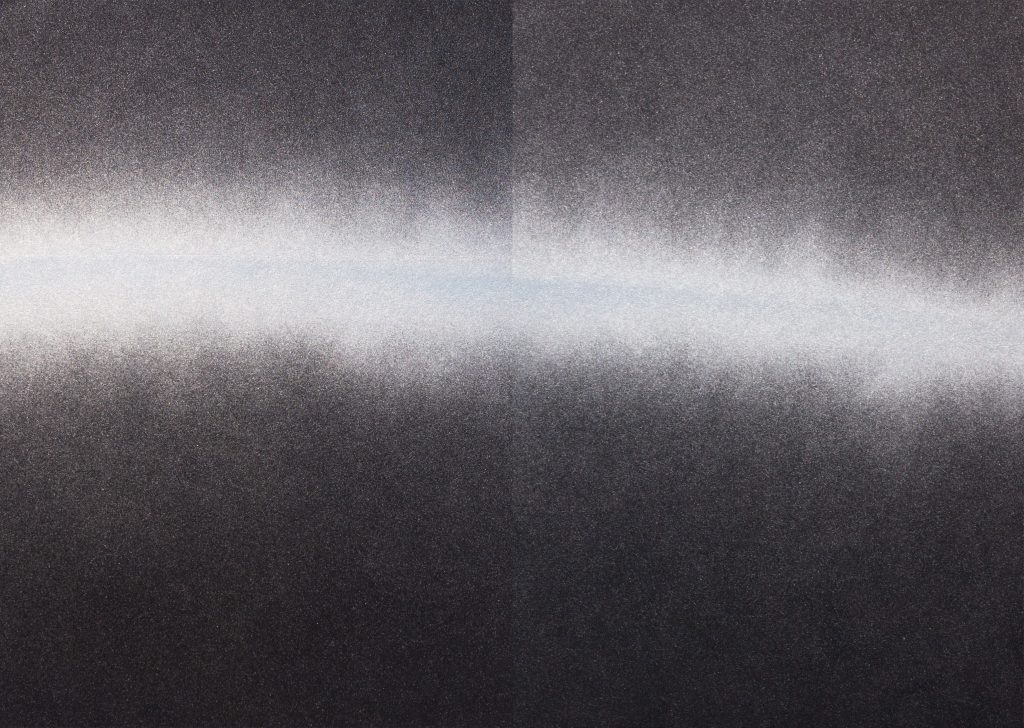

松田 壯統《 the Sunlight 14 Jan 2024 (daily cycle) 》(2024)

1982年、兵庫県に生まれた松田は、12歳で阪神淡路大震災に遭い、延々と続くと思われた日常が突然壊れることを経験した。巨大な地震ですら、長い地球の活動からすれば一時的なものではなく周期性を持つものだが、ミクロな存在の人間からすれば、不可逆的で決定的な出来事である。しかし断ち切れた連続性は分岐し、別の時空間で続いているのではないか、という想いが松田の原点にある。松田がさまざまな場所にレジデンスを行い、その場所の時空間や歴史の割れ目を辿って可視化しようとする行為も、どこかで続く連続した世界を追い求めているからともいえる。それも心の恒常性の働きだろう。

太陽は自然の中でももっともパワフルなエネルギーでありながら、地球の中にはなく、まさに宇宙的な関係である。また、地球が空間とするならば、直接的に時間を司る象徴といえるだろう。世界中に太陽の運行に関連した多くの神話や信仰があり、同時に、科学によって天動説から地動説に変わることで、それらの神話は人間の認識の中で「虚構」に変わっていった。しかしそのロッククルーで朝日を見ることの感動は、古代人ともつながっている。松田はそこに立ち返り、多くの想像力を生んできた根源的な生命のエネルギーを捉えようとしている。

しかし太陽は、その強大なエネルギーゆえに、凝視することはできず、その姿を直接捉えることは難しい。松田は太陽の軌跡を黒地に光沢のある銀色で表している。どこかダゲレオタイプなど初期のカメラによって撮られた銀塩を想起させるが、写真のように太陽光によって直接的に化学変化を起こしたものとは異なる。松田が、太陽の光の中に、感動や驚き、幸せなどの生命を生かしてくれる力を感じた瞬間、太陽が地平線に現れたように横一線の光を銀色のスプレーで描くドローイングである。つまり太陽のエネルギーを受けたことの証として描かれた日付絵画といえる。

松田 壯統《 the Sunlight 2 July 2024 (astral cycle) 》(2024)

さらに中央に金箔の円が付け加えられた作品は、地球から見た太陽ではなく、天体(宇宙)から地球の視点を取り入れて惑星を描いている。それは自分と天体だけではなく、運行している惑星同士のバランスを、日常の中で意識し、伝えるものである。都市においては星は見えず天体の動きを意識することはない。しかし、連日40度に迫る都市において、わたしたちは否が応でも太陽の強い日差しを感じるようになっている。それは逆に人類が、天体や自然の神秘に鈍感になった結果でもある。

かつて日本家屋は、照明がなく暗いために、床の間のような奥まった空間で飾る軸は、光を補完するために金箔や銀箔のような反射する画材が使われており、太陽の運行が意識されていた。今日の家屋はすでにトップライトがついているが、松田の作品は光を反射し、外界の光との相互関係とバランスによって成り立つ日本の美術を強く想起させるものでもある。

Yukawa-Nakayasu 《 still, black-tailed gull won’t come 》(2024)

Yukawa-Nakayasuは、有機物の結晶をメディウムに使い、松田とは対照的に夢の中で見た人物の輪郭を描いている。このポートレートは、見る角度によって結晶の光の反射が変化し、人物像が揺らぎ、ときには結晶の模様へとうつり変わる光象が特徴的な作品だ。そして主題となる夢はまさに人間の内部で起こる光といってもよい。それはその人個人の内的な活動といえるが、夢はいつ見るか考えると、たいていは夜であり、つまり太陽の光が地球に当たらなくなっている時間に発生するといってもよい。つまり大きく捉えると、太陽と地球、天体の運行が、夢を見るという活動自体に反映されているのである。

Yukawa-Nakayasu 《 hold our breath underwater O 》詳細

現在の脳科学では、fMRIやAIの発達によって、見ている絵を、脳活動から推測してかなり近似的な像をつくれるようになっているが、夢は外界を見ているわけではないので、その弱い活動からイメージを生成するのは難しい。しかし、シュールレアリストが注目したように、夢こそ現実の影であり、さまざまな創造性を秘めているといってもよい。それはサルバドール・ダリのようにハイパービジョンのような光景ではなく、Yukawa-Nakayasuが使用するような壊れやすく湿気で変化しやすい結晶のように、不確かな形のような弱いものだが、心の恒常性を回復する仕組みであるだろうし、「気」はその外界と内界のバランスを保つ一つの鍵を握っているかもしれない。

人類の活動によって自然環境にさまざまな変化が起こり、さらに人類同士が分断と争いを過激化する中で、アーティストが自然との関係や心のバランスを回復するような創作をするのも、ある種の自然の働きといってもよいのではないか。それが自然の少ない大阪の都市の中で行われるのも、ささやかながら一つの希望であろう。