入江泰吉記念奈良市写真美術館

「複製される感性」展

会期:2024年12月7日(土)~2025年1月26日(日)

会場:入江泰吉記念奈良市写真美術館

2024年12月7日から、2025年1月26日まで、入江泰吉記念奈良市写真美術館において、ジョアンナ・ピオトロフスカ、桑迫伽奈、斉藤思帆による「複製される感性」展が開催されている。入江泰吉記念奈良市写真美術館と国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学、奈良教育大学は、2023(令和五)年度より文化庁「大学における文化芸術推進事業」として採択された、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」を推進している。「あ³」は「あの三乗」と読むが、「the cube of a」と翻訳されており、始まりの意味であると同時に、三つの施設の共同事業による相乗効果を意図している。

奈良女子大学はアートを支えるエンジニア、奈良教育大学はアートを伝える教育・学芸員、入江泰吉記念奈良市写真美術館またメタバース美術館は、地域社会や産業界と協働してアートを広める美術館として相互に人材育成の連携を行う。企業のエンジニアや研究者、写真家、アーティスト、キュレーターを招聘した公開講座やワークショップは極めてユニークで、このようなアート&テクノロジーに関わる包括的なプログラムは珍しい。

なかでも「芸術家滞在型の制作支援」として、アーティスト・イン・レジデンスを行い、奈良女子大学や入江泰吉記念奈良市写真美術館が協力して展覧会を開催する実践的なプログラムは目玉となるものだ。昨年と同様、キュレーションはプロジェクトの責任者である奈良女子大学工学部教授の長谷圭城と、入江泰吉記念奈良市写真美術館館長の大西洋の合議的な形をとっているが、今年も奈良では見る機会が少ない国内外で活躍する写真家、アーティストが選ばれた。特に注目されるのは、ポーランド出身でロンドンとポルトガルを拠点にしている写真家、ジョアンナ・ピオトロフスカだろう。このプログラムに参加した学生たちは、制作の協力に加えて、市内循環バスや駅でのデジタルサイネージの広告も担当したという。

社会を写す部屋、人間社会を写す檻、心の深部に触る写真と映像

ジョアンナ・ピオトロフスカ 展示風景 撮影:百々武

ジョアンナ・ピオトロフスカは、第59回ヴェネツィア・ビエンナーレ(2022年)の企画展「The Milk of Dreams」、第16回リヨン・ビエンナーレ(2022年)、第10回ベルリン・ビエンナーレ(2018年)に出品した他、テート・ブリテン(ロンドン)、クンストハレ・バーゼル(バーゼル)、MoMA(ニューヨーク)に展示されるなど、現在もっとも注目されている若手アーティストの一人といってよいだろう。

ピオトロフスカは、奈良市写真美術館では、住んでいる部屋の中にある身の回りのもので、自分の「シェルター」をつくるように依頼し、本人と一緒に撮影したポートレート〈Frantic〉(2016-2019年)シリーズと、その逆に動物がいない、動物園の檻や柵の中などを撮影した〈Enclosures〉シリーズを展示した。さらに、自身の急所を指で指し示し、護身的なポーズを取る若い女性を撮影した〈Self-Defense〉(2014-2015年)シリーズと、同シリーズの映像作品をインスタレーションとして展示した。

そのほか、美術館のハイヴィジョンギャラリーではピオトロフスカの映像作品《Animal Enrichment》(2019年)やデザインスタジオFormaFantasmaとのコラボレーション作品《Tactile Afferents》(2023年)もあわせて上映された。新たに滞在作品として、フレームなどを奈良女子大学と共同で制作し、新作二点を展示した。

〈Frantic〉シリーズ 撮影:百々武

特によく知られた〈Frantic〉では、国籍や人種などさまざまな背景を持つ人々の部屋の中で、その場で仮説的につくられた「シェルター」を撮影しているが、ピオトロフスカによると、それはちょっとした遊びであり、セラピーの意味もあるという。それぞれテーブルや部屋の隅、毛布などを使った仮説的な空間をつくり、その中に佇んでいる。あるいは画家の場合は、“壁”や“屋根”にカンヴァスが使われ、ポルトガル出身の女性は、南欧風のパラソルの中で寝転んでいる。

〈Frantic〉シリーズ 撮影:百々武

幼少期につくった「基地」のようでもあり、ちょっとした遊び心が伝わってくるが、精神分析的でもある。ピオトロフスカが「セラピー」であると述べたように、箱庭療法のようにも見えるし、「引きこもり」のように精神を病んだ人たち、あるいは安全であるはずの、家庭内の暴力に怯える人たちの生態を写したといっても疑われないだろう。部屋の中にまた自分を守る「部屋」があり、抑圧された自身の無意識が表出しているようにも見える。

しかし、日本ならば地震が起きたときの初動を思い出すかもしれない。テーブルの下に隠れる動作はまさにそのものであろう。実際、ピオトロフスカは、今回、奈良滞在中に地震を体験し、驚いたこと告白していた。ただし、ピオトロフスカの出身地であるポーランドや東欧諸国の人々であれば、核攻撃時の初動を思い出すかもしれない。しかし、本当に身体を守るには、あまりにも脆弱である。それは、レイモンド・ブリッグズが描いた漫画『風が吹くとき』(1982年)に出てくる老夫婦のシェルターのようでもある。核戦争の危機が迫るからそのように見えるのかもしれないが、ピオトロフスカの写真は、社会状況や見ているものの心も写し出す。今回、奈良女子大学の学生を被写体にした新作も制作されているとのことなので、どのような「シェルター」がつくられたのか興味深いが、ある種の時代の鏡となるだろう。

〈Enclosures〉シリーズ 撮影:百々武

会場には、〈Frantic〉と対をなすように、動物園の檻や柵など、すべて人間がつくった疑似的な自然を写し出した〈Enclosures〉シリーズが、視線の高さから上下にはずしすべてモノクロフィルムで大きく引き伸ばされて展示されている。しかし、そこには動物がおらず、モノクロであるからかもしれないが、ある種の監獄のような不穏さを感じさせる。

動物園の動物は、まさに見られるためだけの動物であり、もはや「自然」からは逸脱している。近代動物園の始まりは、1828年にロンドンのリージェントパークで開館したと言われているが、まさに植民地支配の産物として世界各国から動物が持ち帰られ、研究対象や鑑賞対象となった。まさに「監獄」の一種といえる。ピオトロフスカは、動物園の動物たちは、自傷行為も行うと指摘する。それは、人工的な装置によって、自然・動物が人間化したといってもよいだろう(もちろん、近年の動物園が、柵をなくしたり、できるだけ動物が育っていた自然環境を再現したりして、改善されてきていることは付け加えておく)。

動物が巣をつくるとき、身の回りのものを集めて、構築物をつくるように、〈Frantic〉シリーズでは、人間の中の動物性、抑圧された自然が引き出され、〈Enclosures〉シリーズでは人間化された動物、自然の姿が写しだされているといってよいだろう。そのように、ピオトロフスカの写真は、直接的ではなく、抑制的でありながら、人間社会の深い部分まで接触、タッチしているといえる。

〈Self-defense〉シリーズ 映像作品 撮影:百々武

この見る/見られることの、暴力性と治癒性は、〈Self-defense〉シリーズでは、触る/触られるといった、より直接的な方法で表現されている。若い女性が触る箇所は、急所であり、それを示しつつ防御の構えをとる。触ることは、人の心を癒すこともあれば、身体的、心理的な暴力になることもある。常に私たちの社会が、「諸刃の剣」を持っていることを指し示すのである。

《Untitled》(2024) 撮影:百々武

新作として展示された一作は、部屋の中に巨大な木が侵入し、人間を押しつぶすコラージュである。皮肉なことに、壁紙には草花の模様が描かれている。木枠のフレームは、奈良女子大学長谷研究室がピオトロフスカの制作意図を汲み作成したオリジナルのもので、作家が自ら選んだ栃の荒々しい木目を素材として使用し、側面にはレーザープリンターで「複製される感性」という文字が反転されて刻まれている。

《Untitled》(2024)木枠 撮影:百々武

ここで表象されている自然に浸食される人間社会は、まさに今日の気象変動によって起きるさまざまな自然災害のメタファーのようであるが、日本の場合、土砂崩れによって、部屋の中に木や土が入り込み、住人が巻き込まれる災害が毎年のように起こっておりリテラルな現象であることも重要だろう。人間と自然が、対立するものではなく、連続するものとして、二項対立を超えてどのように関係を結び直すことができるか。ピオトロフスカの写真はまさにそのことを告発しているように思える。

《Untitled》(2024) 撮影:百々武

もう一作は、一枚のボードに、複数の写真を重ねたコラージュといっていいが、それは大人の母子が寄り添って横たわる姿を、全体像や顔や手のクローズアップを重ね合わせたり、切り離したりして制作されたものだ。これらは触れることによるコミュニケーション、愛情と依存といった両義的で複雑な関係を表しているといえる。ピオトロフスカは、社会的で明瞭な意図と構図の写真から、近年より内面的で複雑な次元を表現することにシフトしようとしているという。写真は直接、心を写すことはできない。しかし、ピオトロフスカは、パブロ・ピカソが複数の視点や角度で移り変わる女性の感情を一枚の画面に表現したように、彼女もまた、一貫して一枚の画面で複雑な関係を表現しようとしているといえる。

人間が置き忘れた感覚を独自のトレースで取り戻す

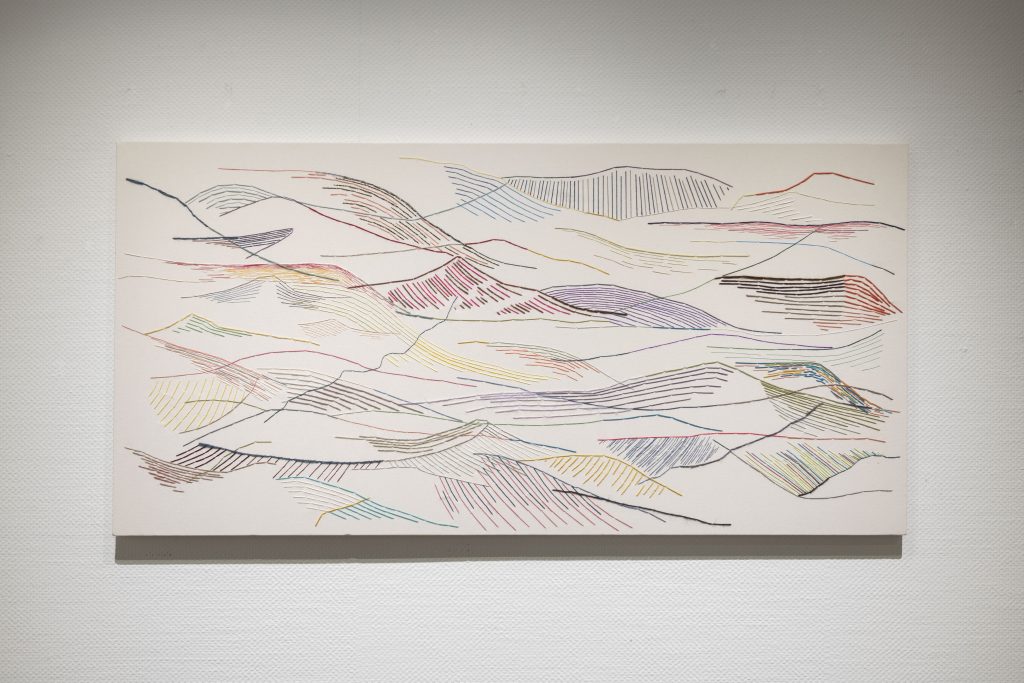

桑迫伽奈 展示風景 撮影:百々武

いっぽうで桑迫伽奈は、人間の手の入った、管理された自然に分け入り、スローシャッターでカメラや自身を動かして、光線の軌跡を「多重露光」によって定着した〈不自然な自然〉シリーズと、写真を元に刺繍を行うシリーズを中心に展示した。

北海道の札幌で育ち、大学で版画の勉強をした桑迫は、卒業後、写真を始めた。大学卒業してから、版画はプレス機や薬剤が必要なことから続けるのが難しいということと、版画を表現として続けることをイメージできなかったという。そして一人でも制作が続けやすい写真を表現手段とするようになった。しかし、今日における写真は、フィルムや現像といったプロセスを経ず、そこに予算がかからないこともあって、大量の写真が生まれる。そのため一枚の作品と向き合う時間が少なくなることに物足りなさを感じ、選んだ写真に刺繍をすることにしたという。

刺繍の糸は、自身が再び写真を見て、知覚できていなかった機械の眼を発見し、認識したという痕跡でもある。いわばアイトラッキングを、手と糸で縫い付けたものといってよいだろう。刺繍の糸に関しては、自分で選ぶと恣意的になるので、「糸あつめ」として、家に余っている糸を譲り受けたものを使用しているという。

《masa hadpan_No matter how much we move foward, the horizon remains distant.》(2024) 撮影:百々武

《reverberation of light》(2024) 両作品とも 撮影:百々武

今回展示された写真は、元となる写真を消して、いわばアイトラッキングのみとなった刺繍である。刺繍を写真に縫い付けた作品だと、鑑賞者は刺繍よりも、写真の方にのみ注意がいくことに気付き、刺繍だけにすることで、視線の痕跡を作品にすることにしたのだ。プロセスとしては複数の写真をプロジェクターで投影して、縫い付けていく。

例えば、カンヴァスに縫い付けられた作品では、山並みのようなラインが反復されており、全体として波打ったような刺繍作品となっている。その横にある二つの小さな作品は、奈良の麻布が使用されており、写真から水をかけたら消える手芸用のシートでトレースしてから刺繍したものだという。さらに、写真から刺繍が生まれていくプロセスがわかるように、会場奥にはプロジェクターと組み合わせた作品が展示されている。

《masa hadpan_Everything that is yet to come.》(2024) 撮影:百々武

「不自然な自然」シリーズ 撮影:百々武

〈不自然な自然〉の制作は、もともと登山やハイキング、公園の散策といった「自然」を楽しみにいく行為の中で、観光スポットとなっている場所に行って、すでに写真で見たことのある風景を反復することに対して違和感があったことが契機になったという。つまりそれは誰かの経験の追体験であって、自分の知覚や風景ではない。そこに至る風や光、木々の匂いといった「センス・オブ・ワンダー」ともいえる代替不可能な固有の表現を定着するにあたり、森に当たる光の印象を、スローシャッターにし、カメラや体を動かし、ブレた光の軌跡によって撮影する方法に至った。そこでは撮影した瞬間に、「多重露光」がされるよう設定されており、自らも知覚していなかった光の軌跡がカメラの機構によって呼び起こされることになる。

幼少期に山に隣接する幼稚園に通っているとき、遠く山並みや身近な自然を感じながら過ごしており、その時の経験がある種の美意識の規範となって生きているという。その時の記憶が成長するたびに反復され、抽象化されて現在でも残っている。そのような経験の質を追体験したいという意味合いもあるという。

《不自然な自然》(2024)両方とも 左が奄美大島、右が今回、奈良の春日山原生林で撮影されたものだという。 撮影:百々武

今回展示された写真は、東京、札幌、奈良、奄美大島と北から南までかなり植生の異なる写真が展示されており、同じような手法で撮影していて、何が写っているかもわからないが、光や色の軌跡、形によって、指摘されれば納得できるものがある。やはり東京や札幌の写真は、木が密ではないためか光が強く、線も太く長いイメージがあるし、奄美大島のような鬱蒼とした森は、光が弱く線も短いが全体的に散らばっている。今回、奈良の春日山原生林で撮影されたという一枚は、暗い画面の中に、細い線が画面全体に大量に広がっており、それは植生の豊かさを表しているのかもしれない。

ピオトロフスカと「自然」の概念やアプローチとは異なるかもしれないが、人工物である写真の中に身体や糸という物体を通して介入するという行為は、「不自然な自然」に、同じく自然を呼び起こそうとしているようにも思える。

入れ子状の世界で発見する手触り

斉藤思帆 展示風景 撮影:百々武

斉藤思帆は、大学で版画の中でもシルクスクリーンを学んで制作している。もともとは油絵を学んでいたが、版画技術を習得するために専攻を変更したという。現在でも水彩、アクリルと組み合わせたシルクスクリーンやインスタレーションを主に表現を行っているが、記録写真として写真を使用するようになった。

油絵や版画、あるいは立体やインスタレーションのような空間に依存したり、一過性の展示になったりすると記録写真はさらに重要になる。今日、写真を使わない表現はない。写真で自作を撮影し、作品のポートフォリオを制作する。斉藤はポートフォリオなどを制作するにあたり、四角いフォーマットにフラットに写された自身の作品に違和感を覚える。そして、自分が作品をどのように見ているか、作品とその置かれている環境に対する自身の理解を正確に切り取り伝えるために、日常空間に作品を展示し、その状況を撮影することを始めた。

《untitle》(2023) 撮影:百々武

ただし、ここまで大々的に写真を中心にするのは初めてのことであるという。自身の作品としては、和紙のような素材に水彩やアクリル絵具、シルクスクリーンを使うため、平面というよりも、さまざまな素材や質感の情報がある。今回、部屋の中央の台の上には、シルクスクリーン作品が横たわり、レーザー加工によってイメージが刻まれたクリスタルガラス作品などが置かれている。それらは今回、写真作品のために撮影されていることもあって、台上の作品と、平面作品としての写真との差異化を考え、モノクロでゼラチンシルバープリントにプリントし、マットに入れて額装する古典的な形式を選んだという。

《Pic of Pain》シリーズ 撮影:百々武

写真が写し出すものは、自身の部屋の中で、無造作に即興的に置かれた斉藤のシルクスクリーンなどの作品である。いわば「画中画」の形式といってよいだろう。 ヤン・ファン・エイクの《アルノルフィーニ夫妻像》(1434年)やディエゴ・ベラスケスの《ラス・メニーナス》(1656年)のように鏡に映る像を一緒の絵に収めることも「画中画」の一種である。「画中画」には、何か仕掛けや事件性、意味深なものを感じる。

《Pic of Pain》(2024)

斉藤がモチーフにしているものはポートレートがメインであるため、写真の中に写っている作品に描かれた人物により興味をひかれる。しかし、斉藤は彼らと面識があるわけではなく、インターネットで“見かけた”中から気になっている人物や、看板やポスター、マネキンといった日常で目にするさまざまな視覚情報を選んで、それを元にシルクスクリーン作品にしているという。

今日において人物を見るのは、インターネットが一番多いかもしれない。特にコロナ禍においてはそうだっただろう。屋外においては、長くマスク姿しか見ないことも多かった。インターネットの中の画像自体が、一つの「画中画」といえなくもない。その意味で斉藤は、インターネットにおける「画中画」の「画」を取りだし、シルクスクリーンに転写して、それを部屋に飾り、写真を撮影して、美術館の中に展示することで、「画中」の転換と、「画」の変換をしているといってよいだろう。さらに言えば、画の中にあるのは「像」である。その像に「顔」があるから、そこに「生きた像」を見るといってもよい。人間の脳は「顔」に反応するように設計されているからだ。

斉藤は、画と像と形式、それらが生み出すイメージの差異に極めて敏感な感性を持っているといえる。入れ子と反復のような空間に戸惑いを覚えるかもしれないが、それは今日私たちが取り巻く世界そのものである。なぜ絵画とそれを複製した写真が同じだと認識できるのだろうか?斉藤はそれは異なるものだと認識した上で、丁寧に変換し、反復しているといえよう。

今回、「複製される感性」が展覧会タイトルとなっており、写真の登場以降、ヴァルター・ベンヤミンの指摘どおり芸術作品からアウラが消失しているのは共通の認識となってきたが、マーシャル・マクルーハンの言うように、メディア自体の中にメッセージがあり、メディアの中に独自の感性が育まれているのは間違いない。今やどんな形式の芸術でも、写真なしの芸術はありえないが、感性を心の外と中に投影し、他者や社会に転写、複製する方法として、新たな写真の可能性が示された展覧会であったといえる。

※本記事は、アートコミュニケーション人材育成プログラム「あ³」の公式記録集のために執筆した。