大学で日本画を学んで制作していた宮森敬子(1964年生まれ)は学部を卒業する頃から、きれいな日本画が描けなくなったという。きっかけはその頃、戦時中の日本軍731部隊の残虐行為について知ったことで、それ以後、人間の闇の部分について考えるようになったからだという。

大学院に進むが、そこでは自分の作品を破いたり、塗りつぶしたりという試行錯誤を繰り返していた。その中の1点が現代絵画の公募展で受賞したことで、半年間のニューヨーク留学を経験し、さらに文化庁芸術家在外研修員として1998-99年にフィラデルフィアで学び、その後も宮森はニューヨークで美術家として活動を続けることになり、近年アメリカ人の伴侶も得ている。

そうして20年以上にわたって、いわば日本の家族を顧みなかった宮森だったが、高齢になった両親の介護のために、夫をアメリカに残し長期の日本滞在を覚悟して2021年に日本に帰国する。長い間の不義理を取り戻すかのように、宮森は両親が住まう別々の施設の部屋をほぼ毎日訪ねては、少しでも父や母の気持ちを引き立てるように話をし、運動につきそう傍ら、制作も続けている。

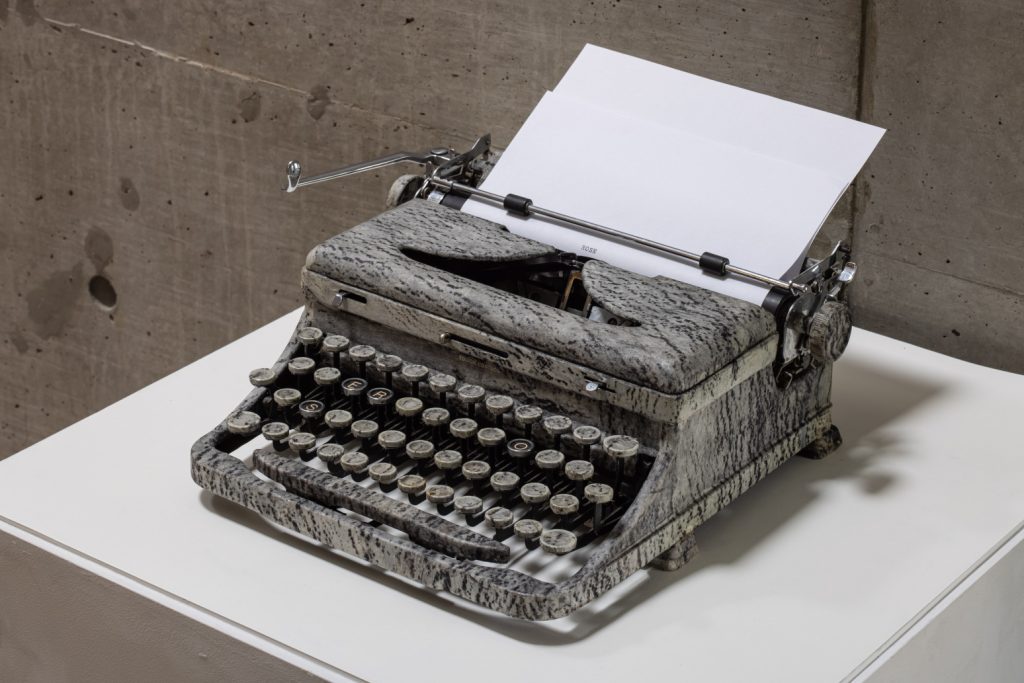

そもそも宮森は1997年から、訪れた土地の樹木の肌に薄い和紙を当て、木炭で擦ってその木肌の表面の凹凸を写し取るフロッタージュの技法で制作していた。宮森はこれを「樹拓」と呼び、この樹の痕跡を写した薄い和紙で、日常の道具、マグカップやカセットテープ、地球儀、タイプライター、哺乳瓶などの表面を覆う作品を制作していた。そうすることで、樹拓が採られた時間と空間により、それらのものは封印されるのだという。

宮森敬子《Typewriter-Rose》 2000年 タイプライター、和紙、木炭 15.2×35.6×30.5㎝ Photo by Tatsuhiko Nakagawa

また樹拓の和紙を貼り合わせて巨大化し、それらを何層にも天井から垂らすことで、おびただしい時間が堆積する空間を視覚化するインスタレーションを制作し、その中でダンサーによるパフォーマンスも行ってきた。

宮森敬子《Me, The Timeless Self》2023-2024年 和紙、木炭、木製舟、バラ花弁、 インスタレーション、サイズ可変 mhPROJECT ノコギリ二での展示 Photo by Tatsuhiko Nakagawa

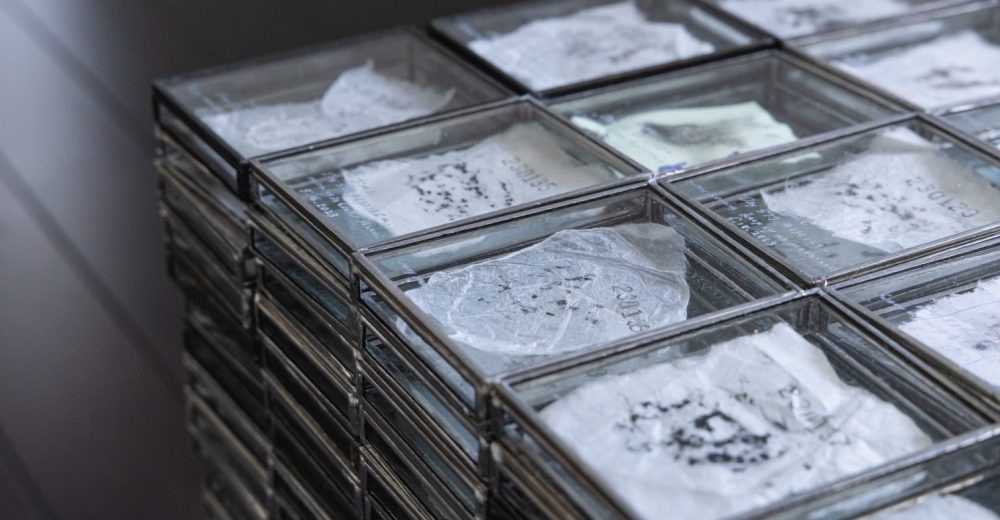

こうした樹拓により、宮森は両親の介護をする日常の中で、2021年10月11日から新しいプロジェクトを開始した。毎日行き先で2枚の樹拓を必ず採集し、2枚のうちの1枚をガラスケースに収めていくシリーズ《TIME》である。現在すでに《TIME》は1,100枚を超えており、宮森の生活そのものが樹木の痕跡というかたちで残され、記録されている。

宮森敬子《TIME》部分 2001-2024年 和紙、木炭、ガラス、銅、ハンダ 各1.3 ×6.5 ×8.5cm Photo by Tatsuhiko Nakagawa

これらの樹拓の集積は、宮森自身の言葉によれば、「儚く、一瞬しかそこに存在しない、その瞬間の表層を採集することによって、永遠の層の一部をすくい取って見せる」ものである。

宮森にはハワイ生まれの母方の祖母がいた。幼い頃、祖母の家の敷地で暮らした宮森には、アメリカ式のパンケーキやゼリーを作ってくれるやさしい祖母だったが、長じてから、嫁ぎ先の日本の旧家の風習になじめず、孤独だった祖母の気持ちが想像できるようになった。その孤独は長く日本を離れて暮らしていた宮森自身にも、結婚生活で不満を抱えてアルコール依存になった母にも、そして家父長の権威を疑わなかった父にもつながる。

一枚の薄い和紙片が伝える一瞬の時、それは極めて私的なものでありながら、宮森自身や肉親を越えて、過去から未来までの世界中の命あるものたちすべてに共有される、生きる営みの一瞬であり、永遠なのだと言えよう。時を伝え、運ぶアートである。

*本稿は、連載「アートとジェンダー 病い、老い、死」 第2回として、『しんぶん赤旗』(2024年12月10日)に掲載されたものです。編集部および作家の了承を得て再掲します。

*宮森敬子については、以下の筆者が管理運営するサイトのデータベースもご参照ください。

https://asianw-art.com/miyamori-keiko/

*宮森敬子は、以下のグループ展に出品しています。

「中村屋サロン アーティストリレー総集編 Vol.1」2025年2月26日~4月6日

https://www.nakamuraya.co.jp/company/news/ir/2025/001772.html