川人綾《CUT》(2024)シリーズ 撮影:加藤健

「カラーズ ― 色の秘密にせまる 印象派から現代アートへ」

会期:2024年12月14日(土)~ 2025年5月18日(日)

会場:ポーラ美術館

URL:https://www.polamuseum.or.jp/sp/colors/

ポーラ美術館で開催されていている展覧会、「カラーズ」展の公式図録に、近代から現在までの色彩と芸術の関係について、出品作家を位置付けながら解説を行った。3月29日には、公式図録の出版記念としてトークイベント「アーティストが求める本当の色 色彩と質感のコスモロジーその解体と再結合」を開催した。内容に関しては、ぜひ公式図録を読んでいただきたいと思うが、トークイベントの概要について少しふれてみたい。

この展覧会は2フロアある展示によって大きく内容が異なる。特に上のフロアは、第1部 「光と色の実験」としてポーラ美術館が所蔵する19世紀の印象派のコレクションから戦後の現代アートのコレクションが続く。特に現代アートのコレクションに関しては、展覧会の入口に展示されている杉本博司の「Optics」シリーズをはじめ、印象派から始まったコレクションをどう現代アートの作品とつなげていくか考えられており、なかでも「光」や「色彩」というのは大きな鍵になっているといえる。話題となったゲルハルト・リヒターの「アブストラクト」シリーズや「ストリップ」のシリーズ、さらにヘレン・フランケンサーラー、モーリス・ルイス、ドナルド・ジャッド、ダン・フレイヴィン、アニッシュ・カプーア、ベルナール・フリズ、ヴォルフガング・ティルマンスに至るまで、ミニマル・アートのような還元主義的な作家の作品ですら、色彩が特徴的な作品を揃えている。

20世紀の前半にダダイズムやマルセル・デュシャンが登場し、戦後にはコンセプチュアル・アートによってさらに非物質的で観念的な作品が増加した。さらに、ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」のようにアクティヴスムと結び付いた系譜は、ソーシャリー・エンゲイジド・アートのような社会関与型の作品につながっている。また、多文化主義、文化人類学的なアプローチは、リサーチ・ベースド・アートのような研究・調査を前提とした作品につながっている。しかしこれらの作品は、直観的ではなく美術史的な文脈に加えて、社会的な問題についても知識がないと理解することは難しい。鑑賞者にとっては、戦前と戦後で大きな断絶を感じているだろう。

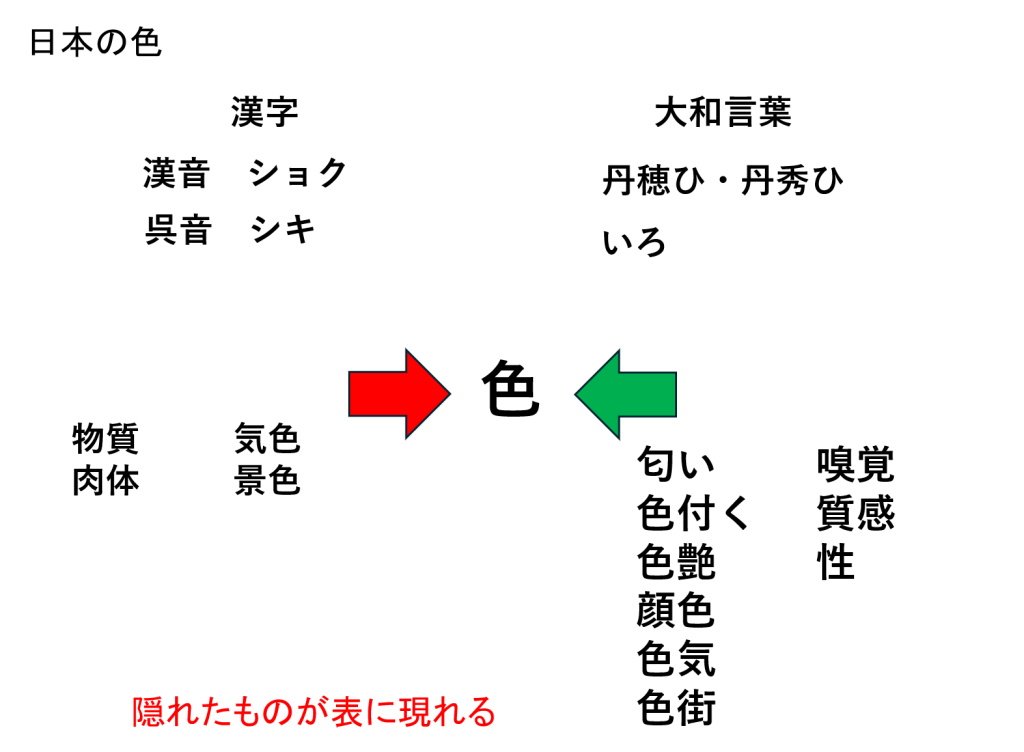

昨年、テート美術館のコレクション展「テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ」が日本にも巡回していたが、「光」をテーマにしており、実質的に「色彩」も含めたコレクションを揃えていた。ある意味で断絶した美術の流れを緩やかにつなげるのに最適なテーマが「光」や「色彩」であるといってよい。しかしながら、欧米圏の「color」と日本の「色彩」が意味するところが同一の概念と言われたら答えに窮する。もちろん重なっている部分もあるが、かなり違う意味を含んでいる部分も多いのではないかと考えている。しかし、その異なる部分がこの展覧会での可能性でもあるだろう。

今回、下のフロアでは第2部「色彩の現在」として、日本の現役の若い作家の作品が数多く出品されており、これらを同じ色彩と芸術の歴史の一例として紹介するためには、「color」と「色」「色彩」の概念の違いを認識しながら、同時にアーティストの共通の課題について論じる必要があった。

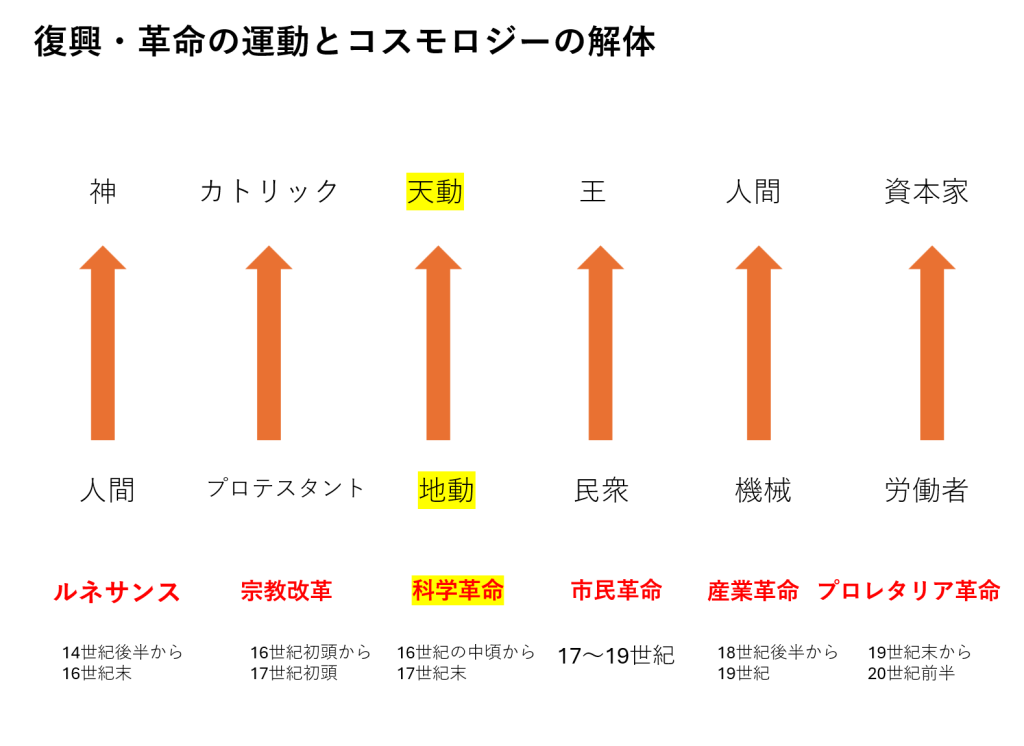

私は色彩分析ソフトを開発するために、必要に迫られて色彩の勉強することになったのだが、その際、近代以降の色彩理論の抽象度の高さや日本の感覚との違いにかなり戸惑うことになった。近代の色彩理論の祖はニュートンとゲーテであり、双方ともに大きな役割を果たしている。ニュートンの革命性は、古代ギリシアから中世までの白と黒の間に色があるという色彩体系を壊したことにある。つまり白色光の中にすべての色があり、それらは独立しているのではなく、連続的(スペクトル)であるということである。ある意味で、色彩のコペルニクス的転回、天動説から地動説への転換である。

紋章学者・色彩学者のミシェル・パストゥローが『青の歴史』などで鋭く指摘しているように、ヨーロッパの中世までの色彩観では、そもそも色は混ぜてはいけなかった。染師は赤と青など色によって分けられており、染師が多くの色を混ぜるということはなかった。それは『旧約聖書』に種を混ぜてはならないという言葉があるからだと言われている。つまり色はそれぞれ独立していて「連続的」ではないということである。ニュートンは古代ギリシア以来の色彩の世界観を解体し、白色光の中にすべての色があることを発見し『光学』(1704年)を著した。それらは連続的であり、再び光を集めるとまた白色光に戻るということを証明する。色を足せば白になる加法混色の原理である。これは『旧約聖書』の世界観を解体している。もちろん従来のキリスト教の世界観は、コペルニクスやガリレオなどの登場によって、徐々に解体されていたが、ニュートンの存在も大きいだろう(ただし、ニュートン自身は敬虔なプロテスタントであったので整合性をとろうとしている)。

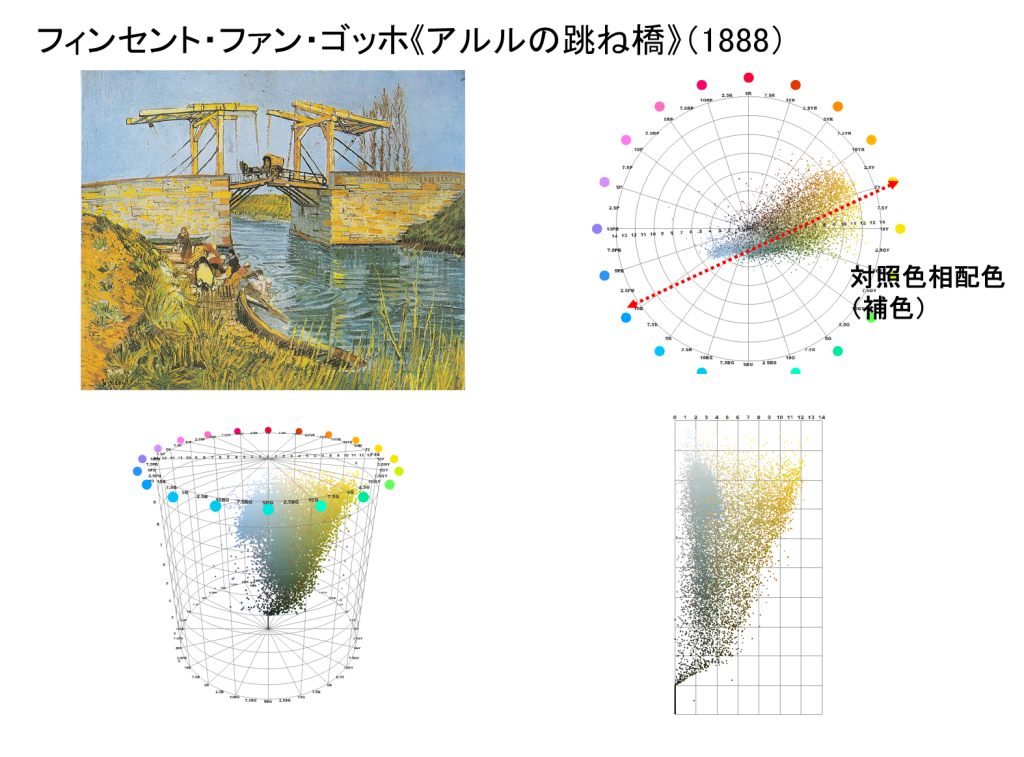

ゲーテは約100年後、ニュートンに反発し、生理学・心理学的なアプローチで色を捉えた『色彩論』(1810年)を発表するが、従来のキリスト教のシンボリズムではない色彩の体系、世界観を考えたということでは同じであろう。ゲーテの一つの色を見ると反対の色を呼び起こすという理論は、補色残像を観察したものであるが、この「対比」が西洋の色彩理論の根本にあるものだといえる。フランス国立ゴブラン織工場の監督官であったシュヴルールは、隣り合う色によって色の知覚が変わることを発見し、それを元に「色彩の同時対比の法則」を打ち立てる。この「同時対比」も今日まで続く西洋の色彩理論の根幹にあるものだ。シュヴルールは、色彩調和の理論を大きく「類似」と「対比」に分けた。これは今日に至るまでカラーコーディネイトなどでも利用されている。

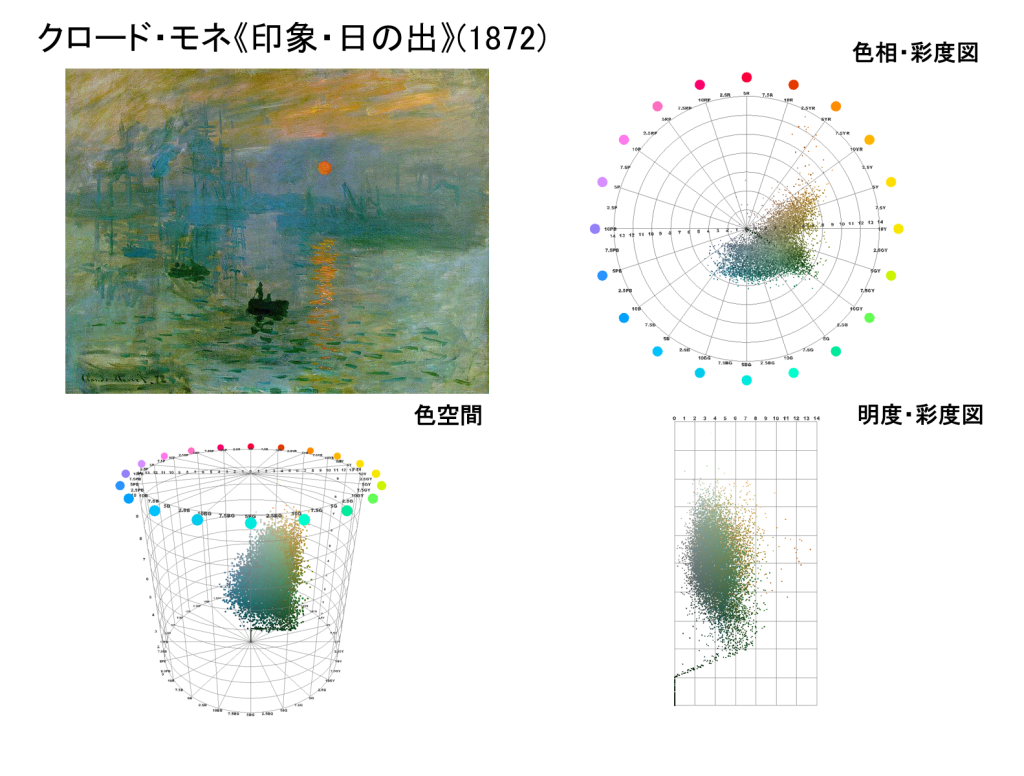

シュヴルールの理論や色見本帳は、印象派に大きな影響を与えたことは有名である。さらに19世紀に盛んになった様々な合成顔料の発明、チューブ入り絵具、実用的なカメラと写真が発明されて、再現性が重要な技術ではなくなったことなど様々な条件が重なる。そして、筆触分割と言われる筆触の痕跡を並置するような手法を編み出し、どのような色でもつくれる混色理論の発展は、網膜上で混色を行う視覚混合という新印象派の点描技法につながっていく。これはシュヴルールの「同時対比」を突き詰めたものだ。なかでももっとも革命的なことは、19世紀のフランスの中産階級の現実を描いたことにある。

近代西洋の哲学者は、科学革命によって解体された従来のキリスト教の世界観に変わる新たな世界観を考えるということが大きなテーマだったといえよう。特に原罪と審判という生まれる前と死によって規定されていた「生」の意味を考えることがもっとも重要だったといってよい。当時、貿易や万博によって知った日本の浮世絵に影響を受けたことはよく知られている。その斬新な構図と大胆な色面の使い方に驚いたのは間違いないがそれだけではない。もともと仏教的な無常観を表す言葉だった「憂き世」「憂世」は、江戸時代後半になると現世肯定的で享楽的な「浮世」の意味合いに変わった。古典主義、ロマン主義、写実主義を経て、従来のキリスト教的倫理観から逃れようとしていた印象派の時代、まさに生を肯定する「浮世絵」の精神が、産業革命後の新興の中産階級の生活を描くことを肯定するモデルになったといえる。

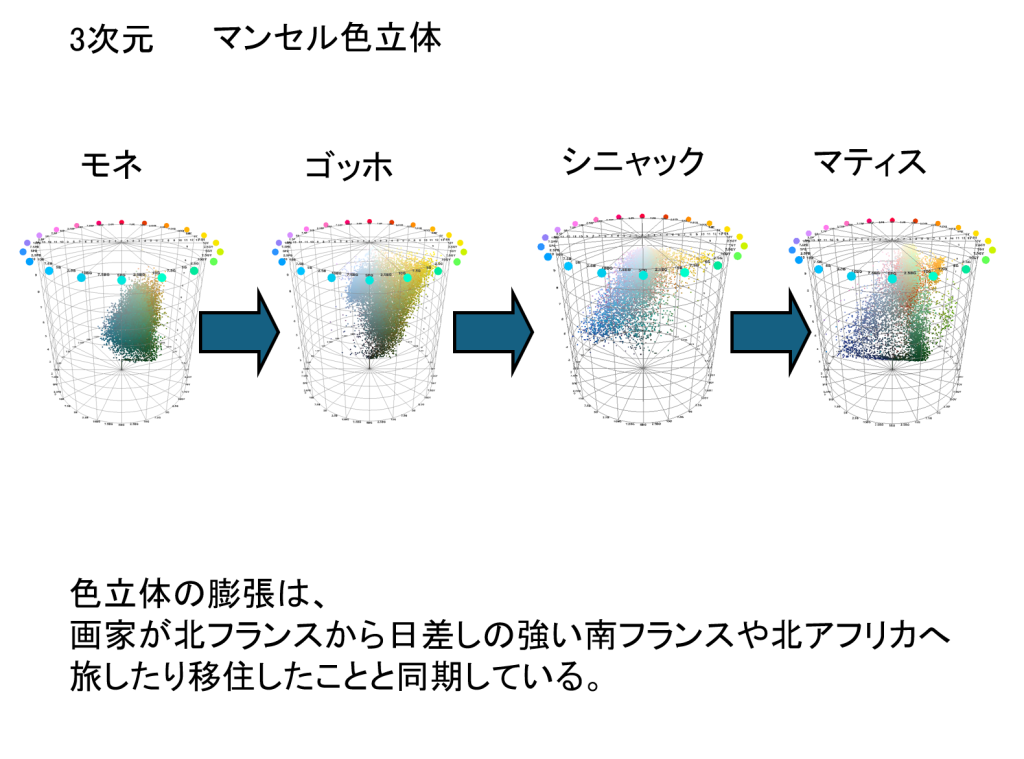

印象派が「現実」を描いたために、その新たな結び付きが明瞭になった。例えば、印象派はフランスの北部を拠点にしており、色鮮やかな印象ではあるが、色分布を見ると意外に中彩度に固まっている。それが新印象派やポスト印象派が南仏に移動していくと、彩度が鮮やかになり高彩度の領域に分布が固まるようになる。フォーヴィスムにまで至れば、突き抜けた高彩度になる。これは西岸海洋性気候の北フランスから地中海性気候の南仏へ移動したことによる影響だと考えられる。日差しが強くなり、乾燥した気候によって、風景が鮮やかになったことが反映されたのであろう。

目に見える現実を描いた印象派に対して、ドイツ圏の表現主義は目に見えない内面を描くために色を使用した。とはいえ、内面への志向も、山に面していたことと無関係ではないだろう。また、カンディンスキーは、音から色が見える共感覚者でもあったとされ、シェーンベルクの無調音楽にも大きな影響を受けた。同時に、解体された従来のキリスト教の世界観を埋めるように、神智学からも影響を受けている。また、ロシア構成主義は、共産主義的な思想のもと、内面や精神を描かず、色と形の構成そのものを描いた。そうして絵画は目に見える具体的なモチーフから離れて抽象化していく。アメリカにアートのヘゲモニーがわたると色彩の絵画は、抽象表現主義となって花開くが、偶像崇拝を禁止していたユダヤ教的な世界観も反映されていることも重要だろう。抽象表現主義からカラーフィールド・ペインティングの流れでは、実際の風景とは無関係な場合が多いが、それでもヘレン・フランケンサーラーらのステイニングの手法は、東海岸の風景と無関係ではない。いっぽうで、心理学者、ダーヴィット・カッツが色を現象的に分類したように、ダン・フレイヴィン、アニッシュ・カプーア、ジェームス・タレル、オラファー・エリアソンなどのアーティストは、対象そのものよりも、色の現象、知覚的な色の見えを現出させているといえるだろう。それはゲーテやヴィトゲンシュタインの色についての考察をなぞっているようでもある。

近代の色彩理論は、従来のキリスト教的な世界観から逃れて、科学技術を参考に新たなモデルをつくろうとした結果ともいえるが、それでもなお西洋思想的なものが見え隠れする。シュヴルールには色立体のモデルもつくっているが、現在では色相、明度、彩度で表される色の3次元空間は恣意的なものに過ぎない。まず3次元にすること自体が西洋的ともいえるし、反対色が補色になるような色相環や、3次元空間上でバランスをとるような配色理論は、対比と力の均衡の理論である。それが調和するというのも、弁証法を類推させる。白が上、黒が下、色彩が中央にあるという位置付けも、人種的な優位性などの発想が垣間見られる。マンセルなどは3次元の色空間を、地球のアナロジーによって球体として考えるようになる(ただし、中央の「赤道部分」は高彩度と考えていたが、色相によって彩度が異なるので、球体ではない歪な形になる)。近代の色彩理論を元にしたモダンアートの原点となった印象派は、日本の浮世絵や工芸、そこに含まれている精神に大きな影響を受けたが、感覚や感性のレベルでは漏れ落ちている点も多い。

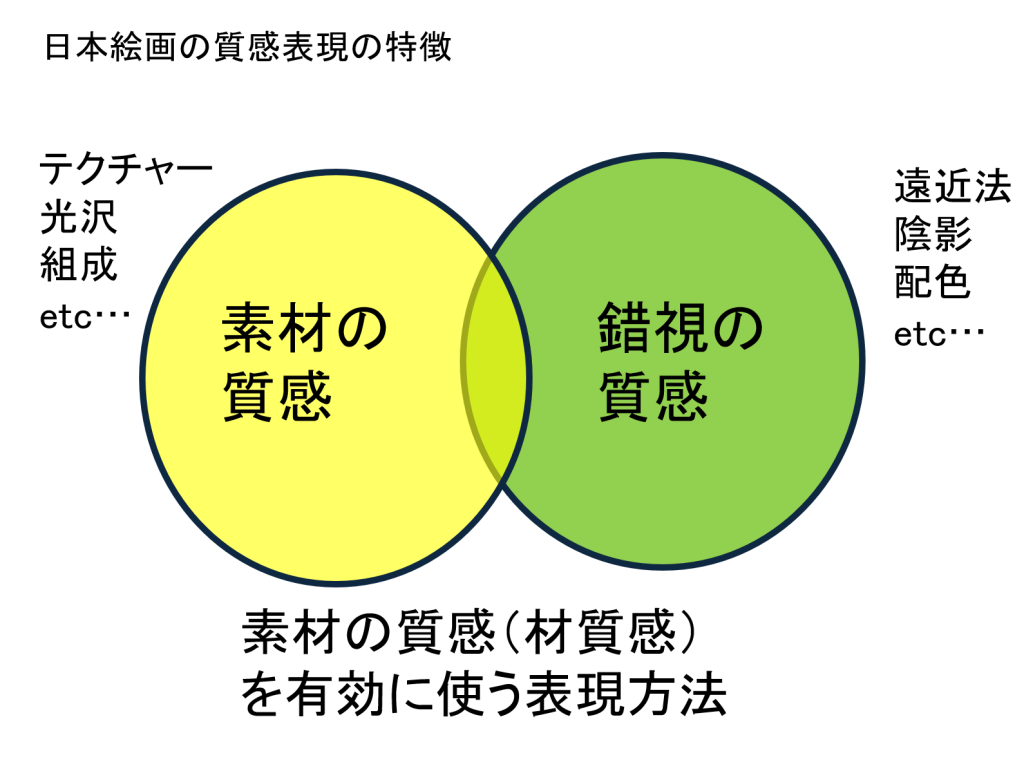

第2部「色彩の現在」では現代を生きる日本のアーティストが数多く紹介されている。そこには日本の地理・気候の影響が見られるが、特にそこで育まれた質感の感性が大きな要素となる。日本の色彩観は、明治以前までは西洋の色彩観はほとんど入ってきていないし、中国、仏教的な要素と混ざってはいるが、周囲の自然と切り離しては考えることはできない。それは実質的に顔料、染料が天然素材であったこともある。藍染めと紅花染めを重ねてつくる紫色である「二藍」のように、混色することもタブーではなかった。色相・明度・彩度といった色を3次元空間で見ることはないし、その空間の中で対比するものが調和するという感覚もない。平安時代の女房装束の袿の重ね(五衣)に用いられた「襲の色目」のように、階級に加えて季節との対応、防虫などの実利的効果、字義通り重ねていくことで透けて混色するなどの3次元や対比的な配色では評価できない色合いが多い。そこには色の語源でもある「におい」や自然の気・エネルギーをまとうという意味合いもあったことだろう。また、極彩色に塗られていた仏教美術も剥がれていったものを塗り直すことはなく、次第に素材性を重視するようになる。

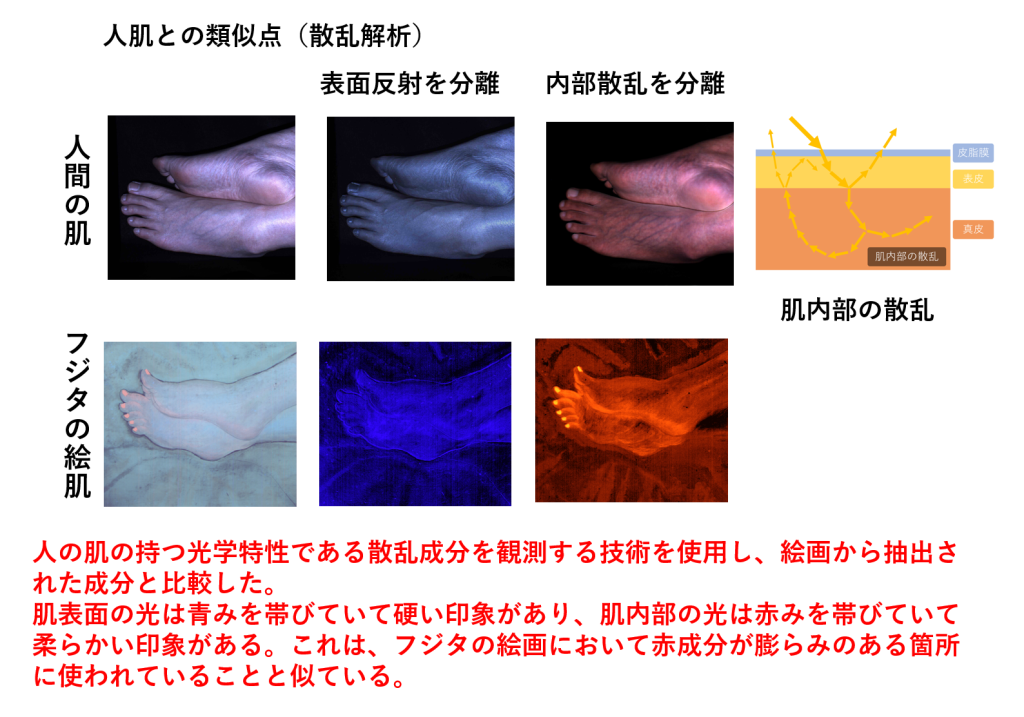

視覚的には、色覚は質感を認知する機能の一部だとされているし、日本のように雨量が多く湿度が高い気候では、太陽光が水蒸気によって散乱するため、光が回り込むことによって物体が把握しにくく平面的になることから、絵画は平面的になると同時に、素材性を活かした表現になる。色だけを独立して考えるということはない。そして、日本の絵画では、西洋画のような平面の中の錯覚の質感だけではなく、素材の質感を組み合わせて表現されている。さらに、肌の質感を表現するのに、肌の光学的特性を3色に蛍光発光する白い顔料によって再現したのがレオナール・フジタ(藤田嗣治)である。

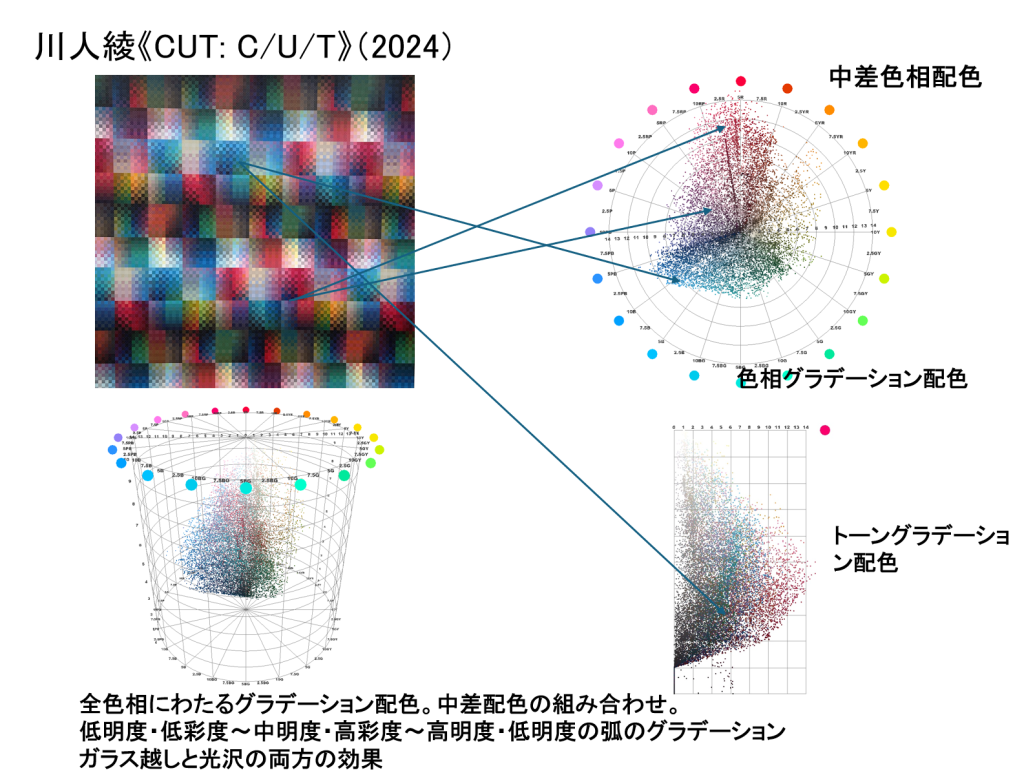

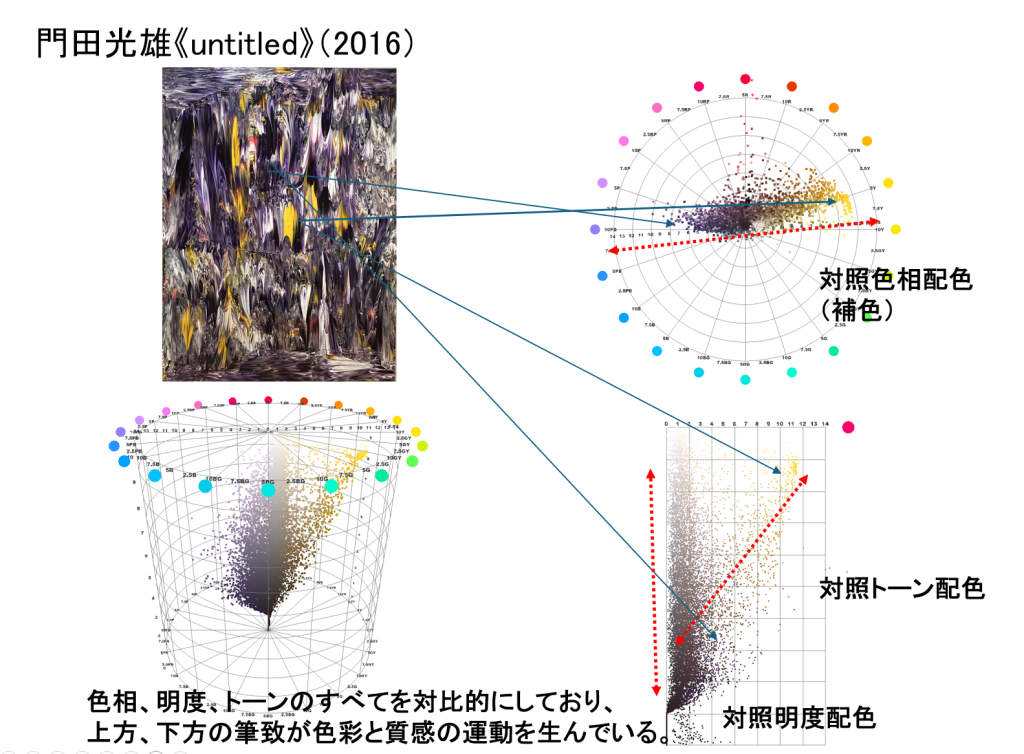

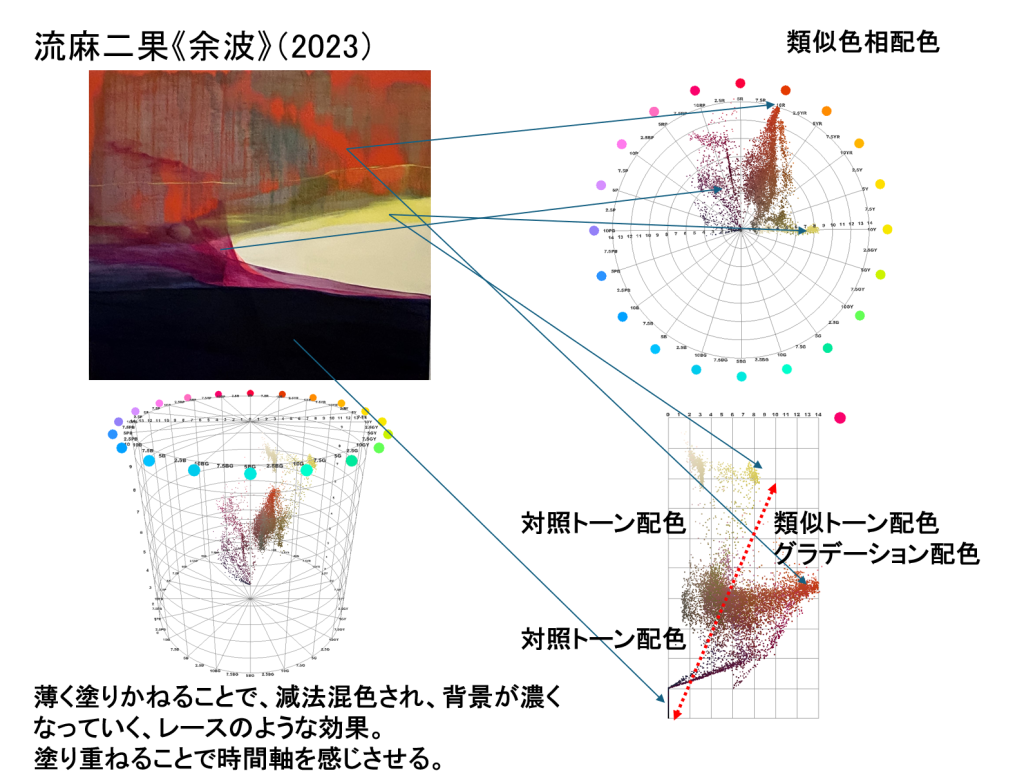

そのような感性は現在の日本のアーティストにも見られる。第2部に出品されている作家には、丸山直文、山口歴 、流麻二果、門田光雅、坂本夏子、山田航平、川人綾、伊藤秀人、中田真裕、小泉智貴、山本太郎、グオリャン・タンなどがいる。伊藤秀人、中田真裕にいたっては工芸の作家であり、まさに色彩と素材が切り離されてない独特な質感の作品である。グオリャン・タンはシンガポールを拠点とした作家であるが、日本と同様に多雨地域の作家に共通した感性が見られる。第1部「光と色の実験」で紹介された作家であるが、 前田信明も熊本を拠点にし、カンヴァスを外に出して雨露にさらしたり、地下水を使って何層にも絵具を重ねたりすることで、十字に分割された巨大な色面の中に、微妙な質感をたたえる画面の表情をつくっている。トークイベントでは一例として、川人綾、門田光雅、流麻二果らの作品の色彩分析を行った。それぞれ西洋の色彩観の中に納まらないことがわかるだろう。川人綾は染織の経験を元に平面作品にしているが、シュヴルールの理論には収まらない要素が興味深い。門田はここでは、対比的な配色の作品を分析しているが、古刹をテーマにした作品などはより独特な質感を強く感じさせる。流は、色を重ねる微妙な混色によって、色面の変化を描いている。

本展では、デジタルによって数値の操作だけで多くの色が使用されるようになり、実際の風景や素材から切り離されている中、「本当の色」とは何かを考える機会として捉えている。しかし、色彩の歴史から考えると、従来のキリスト教的世界観から離脱し、科学革命によって色を自由に使用できるようになり、ついには数値の操作だけで色を変えられる現在に至っている。それはある意味で色のグローバリズムと言える。いっぽうでそのようなコスモロジーの解体によって自由を獲得すると同時に、不安定になる人間の心もある。アーティストはその中で、個人的な表現だけではなく、もう一度地域と結び付き、コスモロジーとまで言わないまでも、人々と共有できる色の在り方を探っているのではないかと考えている。 日本のアーティストが「color」では収まらない色に関する感性を持っているように、さまざま地域の色の感性があるはずである。アーティストは、その感性の違いを可視化してくれる重要な役割を果たしている。それは異なる人々の相互理解の道標であると同時に、移り変わる自然環境を映す時代の鏡でもあるのではないだろうか。