【カードはおとり】

拙稿「川から川へ」内でもご紹介した尾花賢一さん(1981年生まれ)の個展“Stop for a moment”が東京・天王洲アイルのgallery UG Tennozで開催されたのを見に行きました。大規模な個展で、会場を隅から隅までいっぱいに使っていました。

尾花賢一さんの個展会場より

彼の作品群には、かなり長めの目出し帽をかぶったような、怪しい男性と思われるキャラクターが登場します。パンクス魂を持ったような感じのロックなファッションでコーディネートされているキャラです。筆者は、勝手に「これは尾花さんの分身のようなものに違いない」と常々、推測しております。でも、ご本人に確認したわけではありません。違っていましたら相済みません。

このキャラは、大変、ヤンチャな感じの一方で、どことなく怪しい動きをこそこそとしてみせるのも魅力の一つです。今展では、鳥を捕る仕掛け罠の後ろで息をひそめて犠牲者を待っています。食べ物をまいているわけではなく、クレジットカードがまかれているのが面白いですね。

人は、カードを持っていると、お金がなくてもついつい余計な買い物をしてしまいがちです。クレジットカードという罠に引っかかるのを待っているということは、この目出し帽の男は、資本主義の権化なのでしょうか? いえいえ、そんなわけはないと思うのですが…。こんなチャチな仕掛けで捕まってしまう間抜けがいるのかどうか、筆者にはどうも納得がいきません。

しかしですね、多くの人々が、カードの使い過ぎで、苦しい家計に追い込まれている現状を見ますと、実は尾花さんが提示しているような、このちゃちな仕掛けに現実社会の賢明な(はずの)人々が引っかかっているということです。皆さんもカードの使い過ぎはくれぐれもご用心ください。

尾花さんの作品には、このカードと同様、社会の落とし穴、ちょっとした悪意の吹き溜まりのような事例がさりげなく提示されていることがあります。どこかユーモラスに処理されてはいますが、よくよく考えると、かなり激辛の社会批判だったりします。つまり、目出し帽の男がいささか露悪的に示す社会悪に対して、やはり尾花さん自身は怒りであったり、抵抗であったり、何らかの非同調的な姿勢を貫こうとしている雰囲気が濃厚に漂っているわけです。

この、社会批判を真正面ではなく、少し斜めからユーモアを交えて表現する点こそ、彼の美質だと筆者は確信しています。それにしても、2010年代の半ばくらいから、尾花さんは突っ走っています、絶好調です。そろそろ、どこか大きめの美術館でワンマンショーを開いてもおかしくないだけの実績を完全に積み上げたと思います。また、海外でも高く評価されている漫画家・つげ義春(1937年生まれ)の作品全てや前衛美術家・赤瀬川原平(1937~2014年)の「櫻画報」などに強い影響を受けたと思われる漫画表現は、間違いなく海外でも熱狂的に受け入れられるはずです。海外の美術市場への大々的な売り込みを図ってもいい頃合いだと筆者は考えています。

まぁ、目出し帽の男(尾花の分身)は、筆者のこの駄文を読んだら、「ふふん」と鼻で笑って、皮肉っぽい表現で反撃してきそうな気がしますが…。海外のアート市場で大々的に評価され、作品が高額で売れることを、尾花さんは半分喜びながらも、半分は嫌悪しそうです。その、ひねくれ者ぶり、言い方を変えると純粋さが、彼の魅力だと思います。

円熟するな、大家になるな、いつまでも青臭く闘い続けろ!

彼の仕事をこれからも丁寧に見続けようと考える筆者でした。

【発光する地、あるいは、反転する地と図】

木津本麗さん(1998年生まれ)の個展「そこにあること」を東京・天王洲アイルのKOTARO NUKAGA Threeで拝見し、作品全体の放つ質感に魅了されました。会場で配られている資料に彼女の制作法がこう記されていました。

作家の幼少期の記憶と強く結びつくフェルトをランダムな形状に切り取り、それを放り投げて現れた布置をもとに、描き出した絵画作品を制作しています。

この制作法自体は、そこまで珍しいものではありません。そもそも絵画の起源として伝わる古代ローマのプロトゲネスの有名な逸話を思い出してみてください。犬のよだれをどう描いていいか分からずに悩んでいたプロトゲネスが悩んだ挙句、水を含んだ海綿(スポンジ)を壁にぶつけたら、そこにできたシミが、まさによだれのイメージになった、というものですよね。

いわゆる偶然性を生かした「チャンス・イメージ」を用いた制作法はまだまだたくさんあります。いったん紙をぐしゃぐしゃにして、そこに墨やインクを落としてから広げて、そこでできた面白いイメージを生かして絵を描くという手法もあります。

木津本麗「ひらめき」(2025年)

あっ、今、30数年前、大学に通っていた時の奇妙な風景も思い出しました。ある男性の教授は、テストの採点をした答案40~50枚を返却するときに、一人ひとり名前を呼んで手渡しするのではなく、空中に答案用紙をばらまきながら、「はい、勝手にみんなで拾ってください」とにやにや笑いながら言うのです。これには本当に閉口しました。だって、床に落ちた状態で自分の答案を見つけるまで、他人の点数をたくさん見なければいけないわけですから…。自分の悪い点数も他人に見られてしまうわけですよ。一体全体、あの返却法は、教授にとって、どういう意味合いのチャンス・イメージだったのでしょうか? もしかすると、「成績とか単位とか偏差値とか小さいことに囚われている学生たち」を少し小馬鹿にしたいという意味合いを込めた彼一流のパフォーマンスだったのかもしれません。ほかにも、煙草をくゆらせながら講義をするのがかっこいいと思い込んでいるフランス文学の教授とか上から下まで全身濃い緑という出で立ちの生物学史の教授とか、筆者の通っていた大学の先生方は奇人変人の集まりでした。

閑話休題。木津本さんの制作法がフェルトを投げるということに戻ります。何かを投げて、偶然のイメージを活用するのは、それほど珍しくないというところまで行って、話が脱線したわけです。申し訳ございません。

彼女の作品の面白さは、そのフェルトのランダムな形状が置かれている、「地」の部分にあります。どうやって、あの雰囲気を出すのか筆者には謎なのですが、地がぼーっと発光しているように見えるんです。画面手前側、色彩も豊かなフェルトの切れ端の群像を荘厳するかのごとく、地がほわーっと光を放ちます。「ひらめき」と題された、展示DMで使われた作品が、最も発光効果が高いと思いました。とても神秘的ですし、どこか崇高な雰囲気も漂います。

そして、マーク・ロスコ(1903~1970年)の絵をずっと凝視している時と同じく、木津本さんの絵を長く鑑賞していると、地と図が反転する、あるいは地と図が判然としなくなる瞬間が訪れます。地のはずだった画面奥の背景が前面に出て、図のフェルト群像が奥に引っ込むのです。これは目の錯覚なのでしょうか? とても不思議な体験です。筆者は、この現象を解明しようと懸命に考えてみました。

一つのキーワードはアリストテレスにおける「ディアファネース」という概念です。「透明なもの」と訳されることが多いですが、実際には「半透明なもの」に近い概念です。純粋な光それ自体を私たち人間は知覚することができません。物体の不透明な色は知覚できますが。目がくらむように白く見えない純粋な光と不透明な物体の色との間を媒介し、両者の中間に介在しているもの、それがディアファネースです。

そして筆者の連想は、ディアファネースからトレーシングペーパーへと進みます。まさに半透明なトレーシングペーパーを私たちはある形(色)の上に置いて、それをなぞることによって、転写するわけです。プロトゲネスが壁に海綿をぶつけた行為から偶然性という要素を取り除き、より正確に対象を真似るために活用されるのが半透明のトレーシングペーパー(≒ディアファネース)なわけです。

木津本さんの画面の秘密を筆者はこう分析します。キャンバスをグレーっぽい色彩で地塗りした後、様々な形状のフェルト片を放り投げて生まれた面白い形状をキャンバス上に油彩で描いたら、その上にそーっとトレーシングペーパーを乗せます。下から順番に、キャンバス→薄塗りのグレーの絵の具→フェルト片を描いた色彩豊かな絵の具→トレーシングペーパー、という順に重なっているわけです。そして、何らかのテクニックを活用して、一番上部のトレーシングペーパーをぴったりとキャンバスに貼り付ける。つまり、半透明ではあるものの画面の一番上部に「地」が新たに付与されている。キャンバスという地とトレーシングペーパーという、もう一つの地との間に挟み込まれた色彩と形状が、ぼーっと発光しているように見えるというわけです。地と図とが揺らぐのも、この筆者の考えた構造で説明できるでしょう。

ただ、賢明な読者の皆さんも先刻ご承知な通り、木津本さんは、トレーシングペーパーを作品に貼っているわけではありません。実際は、キャンバス→薄塗りのグレーの絵の具→フェルト片を描いた色彩豊かな絵の具、だけしかそこにはないのです。これだけでディアファネース的な効果を生み出しているのが本当に謎なのです。

もしかすると「時間」がトレーシングペーパーの代わりになっているのかもしれません。確信は持てませんが。人間の生涯を一枚の絵に例えたとしましょう。誕生した瞬間から死ぬまで、姿は色々と変わりますが、同じ一人の人間であるのは間違いありません。様々に姿を変えるように見せているのは「時間」の経過です。時間には、何らかの対象の見た目を変容させる力が内包されているということです。

木津本さんにとって、フェルト片は幼年時の楽しい思い出と密接に結びついているのだとか。幼年と今とで同じフェルト片で楽しく遊ぶ。そして、幼年と今との間に滞積する膨大な量の時間(トレーシングペーパー)が、キャンバスの最上部、つまり、「キャンバス→薄塗りのグレーの絵の具→フェルト片を描いた色彩豊かな絵の具」の一番上に張り付いているのではないでしょうか? つまり、木津本さんの用いる何らかのテクニック、とは「時間」を心理的に活用し、「時間」をディアファネースとして作品内に盛り込む巧みさにあるのかもしれません。時間を利活用することによって、地と地との間に挟み込まれた図、という個性的な作品が現出しているのです。

読者の皆さん、そして何よりも木津本さん、精神論みたいな、思弁的な言辞ばかりを弄してごめんなさい。もっと具体的で物質的な絵画的テクニックを説明できるほど、筆者には絵の知識がございません。もし木津本さんご本人が、この拙文を読んでくださって、「市原が言うところの『トレーシングペーパー』、あるいは『ディアファネース』的効果は、こうやって生み出しています」と、いつか、どこかで解説してくださったらうれしいです。

【バリー・マッギー参上】

バリー・マッギー大先生(1966年生まれ)の素敵な作品「“untitled”」がいつのまにか天王洲アイルのポンプ場の壁面に出現していて、とてもうれしくなりました。拙稿「彩字記#9」でもご紹介した、KINJOさん(キンジョー、1990年生まれ)の力作「River eyes」と同様、一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会がプロデュースしているようです。

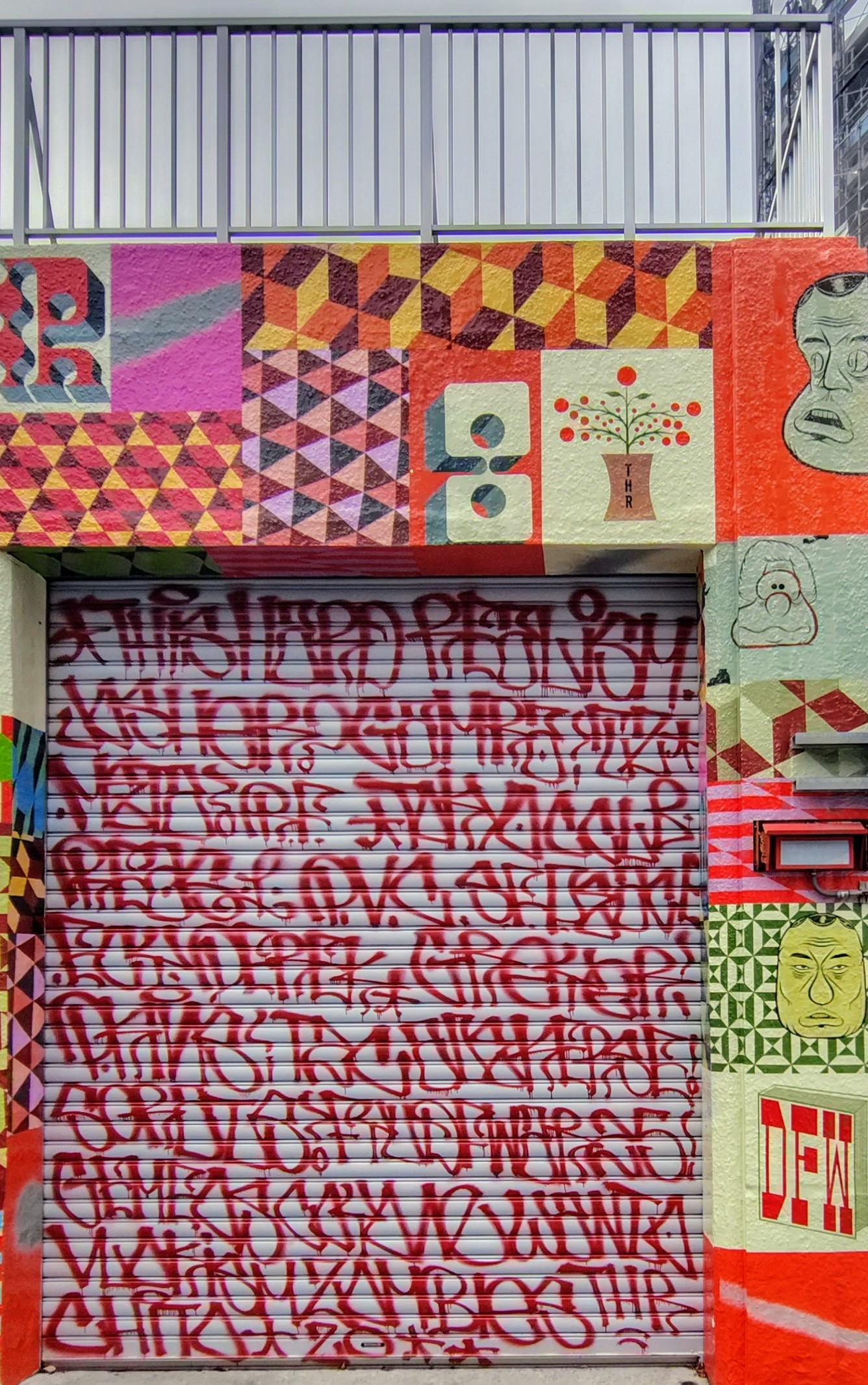

バリー・マッギーの作品で埋め尽くされた天王洲アイルのポンプ場

この作品の解説文がとても良い内容だったので全文引用いたします。

都市空間に溢れる看板、広告、写真、ポスター、落書き――。この作品は、そうした視覚情報の氾濫と雑多さを「日常の風景」として取り込み、観る者に都市での過負荷を体験させます。作品には、ホームレスや社会の周縁にいる人々の姿が含まれており、都市の日常風景の影で見逃されがちな存在に光をあてています。ストリートの非公式なマークや落書きを展示空間に持ち込むことで境界を曖昧にする――これはマッギー(原文=McGee)の典型的なスタイルです。

この協会の委託を受けた賃仕事、ということですから、マッギーがイリーガルに絵を描いたわけではないようですが、それにしてもマッギーの作品は素晴らしいですね。活力のある色彩で、どこか奇妙だったり、落魄していたりするキャラクターを描いており、ある意味、弱い者の味方というか、弱者礼賛というか、何とも言えない味が出ています。マッギーの作品があるというだけで、天王洲アイルに行くのが、今まで以上に楽しくなりそうです。

バリー・マッギーの作品が施されたポンプ場

キンジョーの作品のときも思いましたが、この協会、とてもセンスがいいですよね。どなたか、グラフィティやストリートアートのことをよく分かっている方がメンバーの中にいらっしゃるのでしょう。これからも、天王洲アイル周辺の活性化に尽力していただきたいものです。

ということで、本稿は天王洲アイル三本立てでした。(2025年12月29日20時24分脱稿)

*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。