「サラ・モリス 取引権限(Transactional Authority)」

会期:2026年1月31日(土)~2026年4月5日(日)

会場:大阪中之島美術館

サラ・モリスの日本での大規模個展「サラ・モリス 取引権限(Transactional Authority)」が、大阪中之島美術館で開催されている。ニューヨーク近代美術館(MoMA)、グッゲンハイム美術館、テート・モダン(ロンドン)、ポンピドゥー・センター(パリ)などの美術館に作品が収蔵され、2023年から2024年にかけてドイツ、スイスなどを巡回した大規模な回顧展「All Systems Fail」をはじめ、ル・パレ・ド・トーキョー(パリ)やUCCA(北京)など世界各国の美術館で展覧会が開催されている。30年以上のキャリアを持ち、まさに国際的に活躍する現役のアーティストであるといってよい。

サラ・モリスの展覧会が、大阪中之島美術館の単館のみで開催されることは、意外なように思えるかもしれない。菅谷富夫館長もそのことについて、今までモネ展やモディリアーニ展をはじめ、多くの知名度の高いアーティストの展示をしてきたことから、サラ・モリスの展覧会をすることに対して、周囲からそのような反応を受けたと語る。というのも、大阪中之島美術館の運営は、学芸員などの専門職は、独立行政法人大阪市博物館機構に所属し、事業は朝日ビルディングが設立した株式会社大阪中之島ミュージアムが行っており、公設民営の「PFIコンセッション方式」を採用しているため、動員が得られないと経営に直結するからだ。

しかし、大阪中之島美術館は「大阪の日本画」展や、近代大阪で活躍した女性画家を取り上げた「決定版! 女性画家たちの大阪」展など、美術史を再考する意欲的な展覧会を行っていることでも知られている。サラ・モリスに関しても、実は大型絵画や大阪を中心に撮影した映像作品《サクラ》(2018年)など、日本で唯一サラ・モリスの作品を複数所有している美術館であり、「大阪ゆかり」という美術館が設定した方針にも沿っている。

実は、サラ・モリスの展覧会は2023年、すなわち開館から1年後に予定されていたとのことだが、コロナ禍や国際情勢の悪化による航空運賃の高騰のため延期した経緯があるという。しかし、実現に至った3年後の現在は、円安が進みさらに高額な費用がかかったため、多くのスポンサーの支援を募った。

《黒松 [大阪] 》(2023年)の前に立つサラ・モリス Kevin P. Mahaney Center for the Arts Foundation

この展覧会は、初期から最新作まで、グローバルに移動し、作品を制作しているアーティストの全貌を見渡せる回顧展であると同時に、国際的に活躍する作家の現在を見せる展示になっている。「Transactional Authority」とは、交換型の権利行使のことで、わたしたちが都市やネットワークといった制度やシステムにおいて、日々交換のために分単位で繰り返している権利主体といったところだろうか。サインやタブロイドの引用、都市のファサードといった表面的、表層的な転写から、次第にそれらを透視するように、ネットワークの中に介入していくモリスのスタイルを表している。意識しているのかいないのか、モリスは映画『マトリックス』のトリニティーを演じるキャリー=アン・モスを想起させる黒い衣装で記者会見に登場した。偶然なのかわからないが、モリスはキャリー=アン・モスと同じ年である。

表層から深層に。表面から背面に。あるいは表層と表面の連続なのかもしれないのだが、次第にモリスが透視したストラクチャーに誘っていく。大型の絵画と、複数の映像上映室、さらに壁面を覆う巨大壁画など、天井の高い大阪中之島美術館ならではの空間構成になっており、是非見ることをお勧めしたい。広報がまだ十全ではない可能性があるが、見ておくべき展覧会である。

実は、この展覧会の会期前に少し内容を聞いていた。担当学芸員の中村史子氏から調色について質問が来てたので、それに対して回答したら、それがサラ・モリス展の巨大壁画の準備だったからだ。

塗装についての知識がある人なら知っているかもしれないが、日本の場合、色合わせをするのに、日本塗料工業会が発行している色見本帳「塗料用標準色」か、DICのカラーガイドを使用する。これらは、ANSI(米国国家規格協会)やJIS(日本産業規格)で規定されているマンセル表色系によって数値化されており、色の調合も塗料メーカー、インキメーカーでノウハウが共有されている。しかし、今回、サラ・モリスが指定してきたのはNCS(Natural Color System)という表色系の色番号だった。

NCSは、スウェーデンで開発された表色系の工業規格で、ヨーロッパを中心に普及している。色相、明度、彩度の三属性で色空間を規定するマンセル(Munsell)表色系と異なり、ヘリングの反対色説で唱えられた赤と緑、青と黄色の補色を対にした色相環をつくり、それらの純色と、黒と白を混ぜた黒色度・白色度による二重円錐形の色空間を特徴に持つ。ヘリングの思想を受け継いだヴィルヘルム・オストワルトが1910年代後半に考案したオストワルト表色系を継承している部分がある。調色がしやすいと言われているが、日本ではほとんど入ってきていない体系なので、塗装メーカーでもノウハウを持っているところはほとんどないのではないか。

実際、サラ・モリスが指定した色見本に日本の塗料メーカーが調色するのにかなり苦労したという。それで、NCSは日本にはない表色系なので、実際の色見本を測色計で測色して数値を出して、それに近づけることを繰り返すしかない、と回答したら、今試みている方法が間違いではなかったようで、少し安堵されていた。

会場に展示されていた《スノーデン》の指示書。色がNCSで表記されている。

このエピソードは非常に象徴的で面白いと思っていた。昔のテレビ放送やビデオテープの方式は、日本、アメリカ、カナダ、韓国などではNTSC、ヨーロッパなどではPALと言われて変換が必要だった。マンセル表色系とNCS表色系も、地域による方式の違いと言える。意外だったのは、アメリカでもNCS表色系が一般的に使われているという点で、ホームセンターのようなところでもNCSで指定すれば調色してくれるということだった。最初は、サラ・モリスがイギリスの出身なので、そういう指定をしているのかと思ったが、アメリカでは相当普及しているらしい。北米の建築・塗料業界ではマンセル(Munsell)やパントン(PANTONE)、あるいはSherwin-WilliamsやBenjamin Mooreといった独自の色見本が知られているが、NCSも多く使用されていることは知らなかった。

そのような試行錯誤の上に色合わせを行って制作したのが壁一面の巨大壁画の作品《スノーデン》である。中村史子氏によると、1社だけではなく、色ごとに複数の塗料メーカーに依頼してようやく完成したという。

私はそもそも色彩観は、西洋と日本ではかなり異なり、3次元の座標軸を決める色空間自体が西洋史観であると指摘しているのだが、その上で、言葉の発音と聞き取りに似ている部分があると感じている。例えば、日本では子音と母音の対で音をつくり、ヨーロッパの言語よりも子音の種類が少ないと言われている。そうなると、複雑な子音(えてして高音になる)は聞き取ることができない(そもそも脳が母語にチューニングされている)。 同じように、西洋の配色は、微妙な中間色が多く、表色系の違いもさることながら、そもそも感覚的につかみきれない部分があるのではないか。まさに、調色によって、アメリカ・ヨーロッパと日本の違い、翻訳の困難さが表れたのである。

展示風景

さて、サラ・モリスの作品は初期においては、サインやタブロイドといった都市の記号を再解釈する方法から始まっている。その後、ニューヨーク・マンハッタンのファサードをモチーフにした「ミッドタウン」シリーズから「グリッド」「幾何学的」と称されるモリスの作風が始まる。もちろん誰もが指摘するように、ピート・モンドリアンの《ブロードウェイ・ブギウギ》(1942-43)のようにニューヨークの都市を抽象的に表現する方法との類似点はあるが、モリスが描くのは、サインやタブロイドのように、具体的なビルの被写体がある。具象的なものを抽象化したものであり、抽象化を推し進めることで、全体の都市や建築のストラクチャーという、見えない構造を浮かび上がらせている。言わば、一点透視図法における透視線を描いているといってよい。だから、一見、ファサードのように見えるが、奥行きがあり、カンヴァスを超えて透視線が延伸され、その大きさを感じることができる。

展示風景

もちろん《ミッドタウン-バウアコム(タイムズスクエアの光の反射)》(1998年)や、《ミッドタウン-ペインウェーバービル(ネオンと共に)》(1998年)のように、そこには光の変化も見え隠れする。ロベール・ドローネが描いたような都市の光であり、白と黒や赤と青といった対照的な色による「同時対比」によって、チカチカとした知覚現象が起こる。斜めの線と、透視線、対比的な配色によって、画面はゆらめき、動き出しそうで、あやういバランスで定着されていることがわかる。それはモリスがいう、都市や資本主義が絶え間ない交渉と交換、取引が行われ、無数の契約で成り立っていることを可視化している。ワシントンを描いた「キャピタル」シリーズでは、透視線がさらに都市の深奥までつながり、権力の構造まで浮上させている。

とはいえ、それはあくまで具象から引き出された抽象であり、「ロサンゼルス」シリーズや「マイアミ」シリーズなど、その土地の気候や風土、文化が反映された配色は、交換可能なものと不可能なものを表しているといってもよいかもしれない。

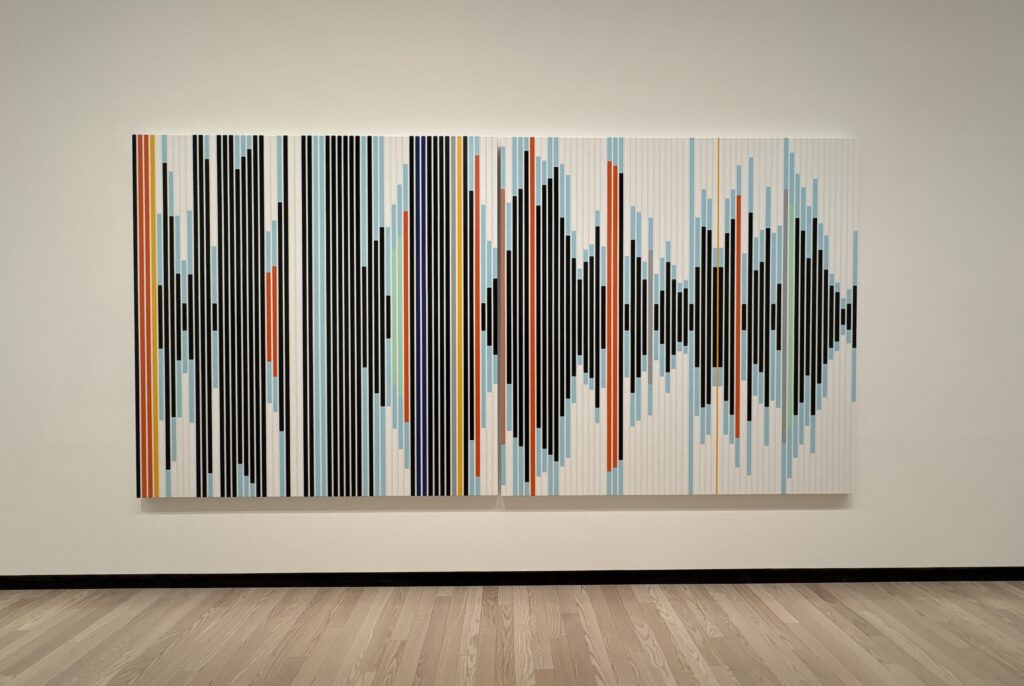

《社会は抽象的であり、文化は具体的である [ サウンドグラフ] 》(2018年) 大阪中之島美術館蔵

このような幾何学的な絵画は、都市だけではなく、会話のような音にも展開され、見えないものの可視化が行われている。大阪中之島美術館が所蔵している作品はその中の一作、周波数や音量を表す縦の棒線をモチーフにした《社会は抽象的であり、文化は具体的である [ サウンドグラフ]》(2018年)という作品である。

この具象の中に見る抽象、抽象の中に見る具象という入れ子状態は、常にモリスの作品に現れる。近くだと点に還元されるスーラやシニャックの点描画のように、デジタルカメラで撮影したセルフポートレートを解像度の粗いピクセルのような絵画は、絶妙にピクセルのサイズが設定されており、人物ということはわかるが、具体的な像を結ぶのは、相当絵画から距離をとらなければならない。すべての作品に対して、この「距離」の設計が計算されており、近づけば抽象化し、遠ざかれば具象的になるという反転構造が見られる。

展示風景

サラ・モリス 背景は自身のポートレートを粗いピクセルで描いた《SRHIMRRS》(2001年、個人蔵)で、タイトルは自身の名前を母音を省略している。まさに構造だけ抜き出したともいえる。遠くから見たら本人だとわかる。

それは映像作品においてもそうで、様々な都市を訪れているが、観察の視線は崩れていない。絶妙な距離によって、動いている映像の中に構造が読み取れる。そして、鑑賞者の中で映像が次第に色と形の幾何学的な変化に還元されていく。映像の中に絵画が立ち現れ、逆に絵画の中に映像が現れる。具象と抽象、映像と絵画が往復運動することで、モリスの世界の捉え方が成り立っている。

作品の大きな変化は、コロナ禍によって、世界の都市に直接、訪問できなくなったことにより、クモの巣の中に、都市や電子的ネットワークのアナロジーを発見して絵画化したものだろう。それは今までにない有機的な形態をしており、今までのような透視線ではない表象になっている。有機的であると同時に、心理的な作品であるといってもよいかもしれない。

大阪をテーマにした作品は、《黒松 [大阪] 》(2023年)、《黒松 [住吉] 》(2023年)、《ゆず [大阪] 》(2023年)※展示なし、《金剛組》(2023年)といった、やや伝統的なモチーフで大阪人もあまり自覚的ではないと思うが、むしろ都市化、均質化していると思える大阪の中にも、私たちとは異なる視線を改めて感じるのである。それはオリエンタリズムの視線というよりも、異なる都市に行ったときに見えてくる風景の差と言った方がいいかもしれない。また、キャピタリズムは際限がなく、都市は変化し続けるが、最古の企業「金剛組」のように、残り続けるものもある。大阪は日本の中でも歴史が長いが、空襲もありあまり多くが残っていないように思える。しかし、急速に進むデジタル資本主義とグローバリズムの中でも残っているものに関心を寄せるのは、逆説的である。モリスには、その土地の記憶を感じ取る嗅覚のようなものがあるのかもしれない。

《サクラ》(2018年) 大阪中之島美術館蔵

大阪を中心に撮影した映像作品《サクラ》(2018年)には、細くぐるぐると循環する高速道路のシーンが印象的に登場する。聞くとモリス自身が車を運転していたとのことだが、高速に動く視線や風景が、ある種の空間感覚や距離となって現れているのかもしれない。大阪の場合、都市中心部の高速道路は、地面を拡張できなかったため、運河の上に立っており、全体的に道幅が細く、高さもあまりないため、それが街の風景を独特な角度で体験することにつながっている。

《スノーデン》(2026年) 大阪中之島美術館にて制作

さて、ギリギリまで制作された壁画《スノーデン》(2026年)は、圧倒される大きさであるが、独特な配色と形がポップでこぎみよい。スノー(雪)やスノーデン(エドワード・スノーデン、アメリカ国家安全保障局および中央情報局の元契約職員)などを連想させられると紹介されていたが、寒色と暖色、縦線と横線が混じり、白の斑点が両者を横断する。明るくも暗くも感じられる、まさに力の拮抗を表したような作品である。虚構にまみれた情報と陰謀論がうずまき、世界の秩序が崩れていくなか、我々は世界を立て直すことができるのだろうか。そのような微妙なバランスの上に成り立っていることを改めて感じさせられた。

掲載作品すべて© Sarah Morris