拙稿「風呂屋の釜」男を執筆・公開した後に、とんでもない「追悼漏れ」があったことに気が付きました。

乾由明先生とお目にかかる前、まだ筆者が新聞社の金沢支局に赴任したばかりの頃から長年お付き合いさせていただいた方を忘れてはいけません。

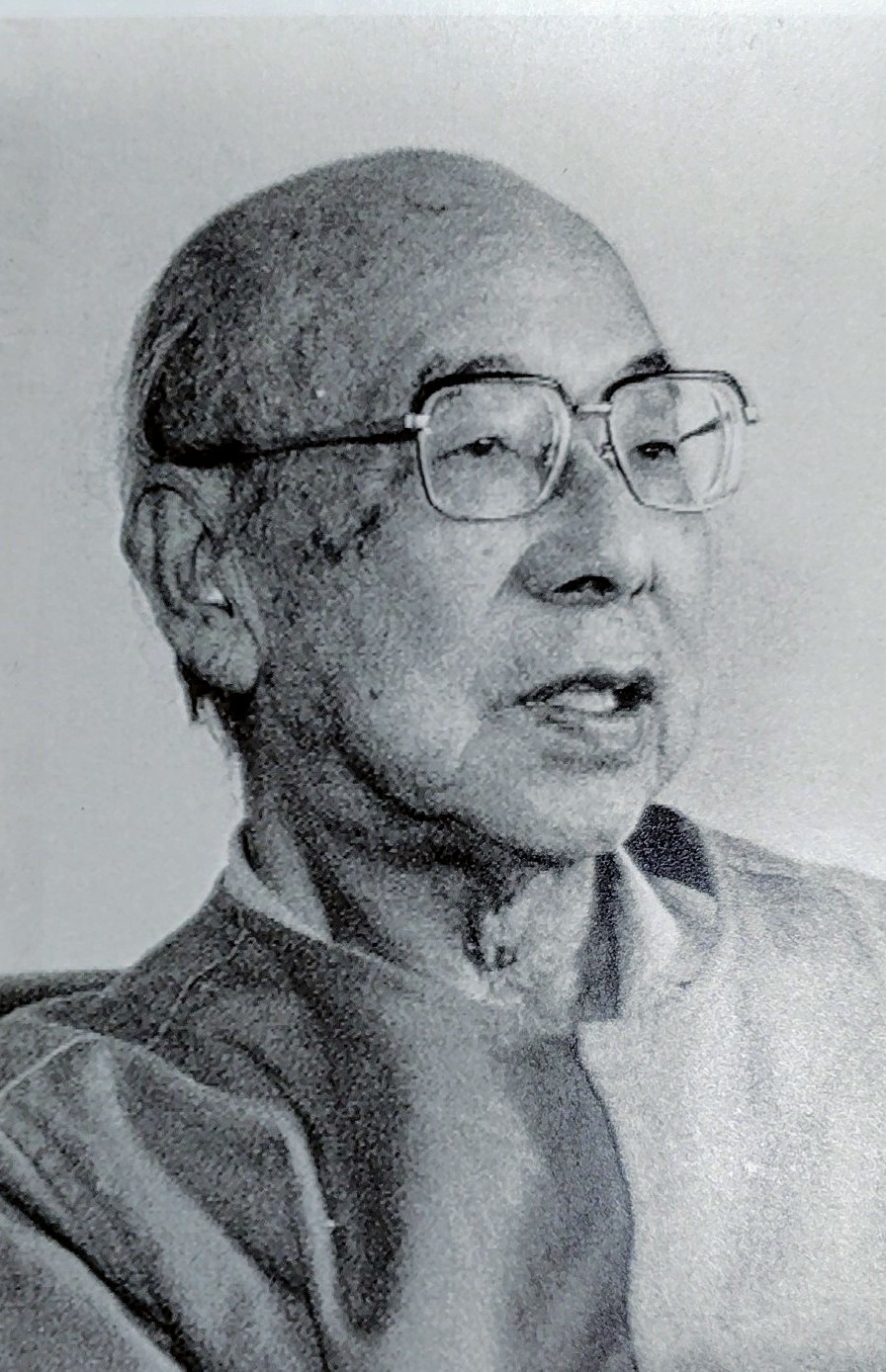

蒔絵で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の寺井直次(1912~1998年)が、その恩人です。筆者が新聞記者になりたての1993年に寺井先生と出会い、その後、1998年にお亡くなりになるまで交流させていただいたのです。

寺井直次さん。理化学研究所に勤務していた経歴を持つ異色の作家だ

蒔絵の技法には、金粉を蒔き付ける技法だけでなく、卵殻などのように各種の素材を併用して表現効果を高める技法も含まれています。寺井先生は、この卵殻技法の第一人者として知られる方です。ニワトリやウズラ等の卵の殻を細かく割って、文様に沿って、量感や色彩の変化を出すように貼り付ける技法に工夫を重ね、情緒細やかな蒔絵作品を制作し、他の追随を許さなかった方です。

岩波新書「うるしの話」(青版542)で知られる近代漆芸のゴッドファーザー・松田権六(1896~1986年)からは、寺井だけでなく、大場松魚(1916~2012年)、田口善国(1923~1998年)といった綺羅星のような弟子が多く羽ばたきました。松田の系譜を受け継ぐ弟子の中でも寺井は「繊細第一」と断言していいほど、繊細そのものな方でした。その寺井先生と筆者はどのようにして出会ったのか…。

1993年、すなわち「記者1年生」だった筆者は学生気分が抜けない、まさに尻に殻がついたような状態で、金沢の街を迷走していました。人に会うのが怖くて仕方なかったので、必然的に興味の対象は自分の得意分野である文化的なネタに集中しました。「人に会うのは怖い。でも文化芸術や映画演劇だったら、そんなに怖くないかも」ということで、いつも美術館や文学館や映画館に足を運んでいたのです。

そんな折、地方出版社として知名度の高い能登印刷出版部から、寺井先生が初の作品集を刊行することになったのです。すでに傘寿(80歳)を過ぎていた、超大物にもかかわらず、なぜ「初の作品集」なのか?

様々な疑問を抱えて、寺井先生のお宅でインタビュー取材をしました。すると出版の誘いはたくさんあったのを全部断ってきたと言うのです。「自分の作品に満足したことは一度もないし、まだ作品集を出すような年ではない」というのがその理由。ところが70代後半から体力の衰えを自覚し始めたことをきっかけに、「これまでの60年以上に及ぶ創作活動を振り返り、新たなスタートを切りたい」という思いで出版の依頼を引き受けたのです。

この取材をした際、寺井先生から「また遊びにいらっしゃい」と笑顔で言われたのを、その言葉通りに受け止めた世間知らずの筆者は、本当に先生の家に訪れるようになったのです。年が変わり、1994年4月以降、つまり「記者2年生」になってからのことです。

連載記事「一筋の道」のうち、卵殻技法の秘密に迫った回

地方都市というのは、職場と自宅も近いですが、人と人との距離感もかなり近いことに初めて気が付きました。寺井先生のご自宅から我が家は歩いて5分くらいの距離だったので、本当に何度も何度も“遊び”に行くようになったのです。制作しているところを真横で見させてもらったり、奥様のひさ乃さんとルーティーンにされている夫婦水入らずの散歩にご同行したりと、もうやりたい放題です。先生の昔話や芸術に賭ける熱い思いを伺っていると、時間はあっという間にたってしまいます。

ある日、気が付いたら夜の7時くらいになってしまったことがあったのですが、先生が「少しだけ、待っててね」と言って、奥の方に姿を消しました。約10分後に姿を現した人間国宝の手元にはお盆が一つ。その中には、湯気の立ったラーメンの入った丼が鎮座していました。

先生は「こんな粗末なもの(=インスタントラーメン)でごめんね。もし良かったら食べていってね」と言いながら、筆者の前に丼を置いてくれたのです。確か、ネギとゆでたキャベツが具に入っている程度の見た目はあっさりとしたラーメンでした。人間国宝が自ら調理してくれていたのです。筆者は根が図々しいので、「フーフー」と言いながら、ラーメンを5分くらいで平らげてしまいました。先生の心遣いがうれしくて、人生で最高のラーメンでした。

そんな交流を続けているうちに、「今まで聞いてきたお話をまとめれば、長い連載記事にまとめられるぞ」と気が付きました。早速、デスクに売り込むとOKが出ました。これまで以上に寺井邸にお邪魔する機会が増えました。先生は何一つ隠さないのです。様々な技をド素人の筆者の前で実演し、その技の持つ意味を解説してくれました。

また、寺井先生の代名詞である卵殻については、奥様のひさ乃さんに「かなり昔から色々と手伝ってもらってきた。私は弟子もいないので…」と話してくれました。ひさ乃さんは「面倒っていやぁ面倒ですね。そんなに手先が器用という訳でもないし。やっぱし、手伝うのもこの人に対する愛情なんですかね」と苦笑を浮かべながらも、殻の内部の薄皮を剥がすところを見せてくれたものです。

奥様のひさ乃さんとお散歩する寺井直次さんの笑顔がまぶしい

作品集の記事を出してから、半年以上、寺井先生の家に通い詰めたわけですが、その成果を披露する機会がとうとうやってきました。「一筋の道」と題する連載記事が1994年8月から始まったのです。10月まで合計10回も大型インタビューを継続したのです。

この連載を書くにあたっては、某有名美術館学芸員の方にもお知恵を何度も何度も借りました。くだらない質問、たとえば「あなたにとって卵殻とはなんですか?」みたいな、回答を「あなた任せ」にしてしまう思考停止型の質問だけはしたくなかったので、専門家の学芸員としっかり相談の上、寺井先生の心の琴線に触れる質問だけをしようと思ったのです。当時の筆者は、工芸に関しても、美術全般に関しても何の知識もない、ただ情熱だけがある人間だったので、専門家のお力を借りて、なんとか教養のなさを克服しようという作戦に出たのです。

そんな工夫を凝らした連載を記者2年目でできたのは僥倖としか言いようがありません。学芸員も粋でした。その美術館で催行した寺井直次展の立派な立派な巨大な図録の中に、「一筋の道」のある回を参考文献の扱いで記載してくれたのです!

普通なら、東京本社にいるベテランの美術記者の記事が載るか、載らないかというくらいの参考文献欄に記者2年生のド素人の記事を載っけてくれたのです。こんなの、普通じゃ考えられないくらいの厚遇です。

筆者は大感激しました。「よし、自分は美術のことを書く人間になろう」とその時、決意し、今もその思いは継続しているわけです。まさに、寺井先生との出会いは、あの親切な学芸員さんとの出会いは、筆者の人生を決定づけてくれました。

1998年にお亡くなりになっていますから、筆者が寺井邸に通い詰めていたのは、まさに最晩年に当たります。「あちこち病気でつらい」と話していた寺井先生ですが、筆者の面会のお願いは一度も断られませんでした。

先生にある日、こんなことを尋ねました。「良い作品っていうのはどんな作品なのでしょうか?」という禅問答のような質問です(まぁ、これも愚問といえば愚問ですね)。先生はこう答えてくれました。「自分がかわいい、かわいいと思っている孫のために即興で作ったような作品が一番良い作品なんだね。しかつめらしい感じで作った硬い作品はダメだね。『柔らかさ』はどんな作品にも必要なんだね」

そう、先生は、柔らかさ、軽さを重視されていました。筆者は大学で東洋哲学、とりわけ老荘思想を学んでいたので、「柔弱謙下」という老子の有名な言葉を寺井先生は体現しているのではないか?と何度も思ったものです。かわいい孫のために、まるで手すさびのようにぱっと作ったものの持つ自由さを先生は愛したのです。そして、威張り散らす権威型の人間であることよりも謙虚で一見、弱弱しいような存在であることを自ら選び取るような生き方をされたのです。

筆者は今でも年に1~2回は金沢市を訪れるのですが、「鈴木大拙館」の近くにある、寺井先生のお宅(低層マンション)の前に必ず立って、天国の寺井先生に話しかけています。「寺井先生、軽みのある柔らかい文章を私はまだ書けていません。先生にあれほど創造の秘密をじかに教わったのに申し訳ございません」と。

筆者を美術批評の世界に誘ってくれた一番目のきっかけは、寺井直次先生でした。寺井先生がお亡くなりになったころ、金沢美術工芸大学の学長に就任した乾由明先生と巡り合ったのが二番目のきっかけになります。つまり、私が今日あるのは、寺井、乾両先生のおかげといっていいでしょう。

というわけで、私の金沢旅行は、いつだって追悼旅行です。寺井先生の作品は、本当に素晴らしいので、読者の皆さんにもぜひ鑑賞していただきたいです。繊細そのものである寺井先生の漆芸世界、いや漆芸宇宙に必ずや心が引きずり込まれると思いますよ。(2026年2月5日22時18分脱稿)